Вітровий двигун з вертикальною віссю обертання

Номер патенту: 15240

Опубліковано: 30.06.1997

Формула / Реферат

1.Ветродвигатель с вертикальной осью вращения, содержащий центральную опору, вертикальный вал и ветроколесо с лопастями, раскрепленное несущими тяжами на центральный оголовок, соединенный с валом, отличающийся тем, что оголовок соединен с валом выше центра тяжести ветроколеса шарниром карданной передачи, вертикальный вал снабжен фланцем, лопасти на ветроколесе смонтированы с возможностью поворота относительно своих продольных осей и соединены кинематически с фланцем вала и оголовком.

2. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что кинематическая связь лопастей с фланцем вала и оголовком выполнена из шарнирных стержней и тяг, прикрепленных к лопастям с эксцентриситетом относительно их продольных осей вращения.

3. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что кинематическая связь лопастей с фланцем вала выполнена в виде торсиона, кронштейнов на их концах и прикрепленных к последним шарнирных стержней.

4. Ветродвигатель по пп.1 или 2, отличающийся тем, что фланец на валу прикреплен с возможностью перемещения вдоль вала и наклонно к его оси и соединен с системой операторского управления этими движениями.

5. Ветродвигатель по пп.1 или 2, или 3, отличающийся тем, что опирание вала на центральную опору выполнено в виде ползуна, передвигающегося по вертикальным направляющим, смонтированным на центральной опоре.

Текст

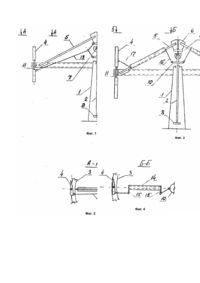

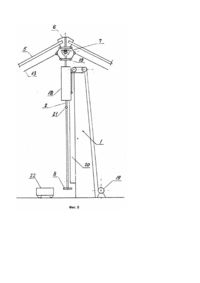

Изобретение относится к области ветроэнергии и может быть использовано при строительстве ветродвигателей и ветроэлектрических станций в большом диапазоне мощности. Из ветроэнергетических агрегатов с вертикальной осью вращения наибольшее применение находят установки Дарье. Их преимущество состоит в том, что их работа не зависит от направления ветра. Их ротор, выполнен в виде кольцевого обода или радиальных траверс с прикрепленными к ним вертикальными лопастями. Так, например, известна ветроэнергетическая установка с вертикальной осью вращения и кольцом с лопастями, которое движется по роликовым опорам, установленным на башне [1]. Известны другие установки, содержащие вертикальные лопасти, прикрепленные к траверсам, вертикальный вал и установленные на его верхнем конце опорным ствол и механизм поворота лопастей [2], [3]. Недостаток таких установок состоит в появлении дебаланса при вращении ротора под воздействием горизонтальной (ветровой) нагрузки, поскольку ось вращения закреплена в вертикальном положении, а отсутствии управления углами атаки лопастей, либо, если такое управление предусмотрено, в необходимости установки на ветер механизма поворота лопастей. Первый недостаток устранен в ветродвигателе Барыка Я.С., в котором траверсы ротора оперты на вертикальный вал отбора мощности через сферический шарнир, а опорными катками - на кольцевой путь. В рабочем положении ротора катки расположены с зазором относительно кольцевого пути. В результате при работе установки ротор не закреплен or наклонов, что существенно уменьшает внутренние динамические реакции, изменяющиеся с частотой вращения ротора [4]. Недостатком данного решений (особенно при относительно высокой опоре) является необходимость устройства кольцевого пути, опорных катков и системы управления ими для запуска и остановки двигателя. Для поворота лопастей в данном решении возможны дополнительные устройства, не предусмотренные ы описании изобретения. Наиболее близок к заявляемому решению по совокупности конструктивных признаков ветродвигатель с вертикальной осью вращения, содержащий центральную опору, вертикальный вал и жесткое ветроколесо с лопастями (кольцевой ротор), раскрепленное тяжами на оголовок с подшипником и нижний подшипник ствола, вращающегося вместе с колесом на центральной опоре. Узлы статора в этом решении смонтированы на стойках, расположенных вокруг ротора на своих фундаментах [5]. С точки зрения наших целей оно имеет следующий недостаток, В этой конструкции ось вращения ротора закреплена от наклонов, что обуславливает появление дебаланса ротора при воздействии на него горизонтальной (ветровой) нагрузки, При этом опора подвергается действию вертикального момента в плоскости равнодействующей ветрового давления, а конструкция ветроколеса - усилиям с частотой вращения. Эти переменные усилия снижают надежность конструкции. Отсутствуют также возможности управления углами атаки лопастей. В основу предлагаемого изобретения поставлена задача разработать ветродвигатель с относительно высокой центральной опорой, свободный от дебаланса при вращении под действием ветра, с автоматическим управлением углами атаки лопастей, настраивающимся на изменения направления и силы ветра. Для решения поставленной задачи предложен ветродвигатель с центральной опорой, вертикальным валом, ветроколесом с лопастями, раскрепленным тяжами на оголовок, соединенный с валом. Согласно изобретению, оголовок соединен с валом шарниром карданной передачи и притом выше центра тяжести ветроколеса. Вал снабжен обращенным к оголовку фланцем, а лопасти на ветроколесе смонтированы с возможностью поворота относительно своих продольных осей и соединены кинематически с фланцем вала и оголовком. Согласно одному из вариантов кинематическое соединение включает шарнирные стержни, соединенные с фланцем вала и оголовком и тяг, прикрепленных к лопастям с эксцентриситетом относительно их продольных осей вращения. В другом варианте конструкции кинематическая цепь управления углами атаки лопастей выполнена из торсионов с кронштейнами на концах и прикрепленных к ним шарнирных стержней, которые на внутренних концах торсионов прикреплены к фланце вала, а на внешних - к лопастям с эксцентриситетом относительно их вертикальных осей. С целью оперативного управления углами атаки лопастей фланец вала прикреплен к ному с возможностью перемещения вдоль вала и наклонов к его оси и соединен с системой операторского управления этими движениями. Для удобства эксплуатации и монтажа целесообразно опирание вала на центральную опору выполнить в виде ползуна, установленного с возможностью передвижения по вертикальным направляющим, смонтированным на центральной опоре. Соединение оголовка с вертикальным валом шарниром карданной передачи позволяет ветроколесу изменять величину и направление наклона оси вращения в зависимости от силы и направления ветра (чем больше сила ветра и соответственно скорость вращения ветроколеса, тем больше наклон оси вращения навстречу ветру). При этом достигается уравновешивание гравитационных, центробежных и горизонтальных ветровых сил, действующих на ветроколесо при его вращении. При наклоне ветроколеса изменяются расстояния между краями фланца и оголовка: с наветренной стороны они уменьшаются, а с подветренной увеличиваются, что заставляет тяги кинематических цепей перемещаться соответственно от оси и к оси вала - и поворачивать лопасти, изменяя их углы атаки. Кинематическая связь с торсионами выполняет такую же роль. Таким образом, совокупностью существенных признаков (центральный оголовок с шарниром карданной передачи, кинематическая цепь управления поворотом лопастей), достигается устранение динамического дебаланса и использование наклона оси вращения ветроколеса для управления углами атаки лопастей в связи с направлением их движения в потоке и силой ветра. На фиг.1 схематически изображен ветродвигатель с кинематическими цепями управления углами атаки из шарнирных стержней; на фиг.2 - вид по А - А с фиг.1; на фиг.3 двигатель с торсионами в составе кинематических цепей; на фиг.4 - вид по Б - Б с фиг.3; на фиг.5 ветродвигатель с устройствами подъема ветроколеса в проектное положение. Ветродвигатель с вертикальной осью вращения содержит центральную опору 1 с вертикальным валом 2, ветроколесо 3 с вертикальными лопастями 4, раскрепленное несущими тяжами 5 на центральный оголовок 6. Оголовок соединен с валом 2 шарниром карданной передачи 7. Подсоединенные к валу 2 через муфту 8 механизмы (например, редуктор или электрогенератор) на чертеже не показаны. Оголовок 6 и вал 2 снабжены фланцами 9 и 10. Лопасти 4 на ветроколесе 3 смонтированы с возможностью поворота относительно своих продольных осей 11 и соединены кинематически с фланцами 9 и 10. С эксцентриситетом относительно осей 11 к лопастям 4 прикреплены стержни кинематической связи с фланцами 9 и 10. В первом варианте конструкции кинематическая связь выполнены из стержней 12 и тяг 13 (фиг.1 и 2). Во втором варианте - из торсионов 14, кронштейнов 15 на их концах и шарнирных стержней 16 и 17 (фиг.3 и 4). С целью оперативного управления углами атаки лопастей фланец 10 прикреплен к валу 2 с возможностью перемещения вдоль вала 2 и наклонов к его оси и соединен с системой операторского управления этими движениями (на чертеже не показана). Дли удобства монтажа ветродвигателя; и обслуживания ветроколеса опирание вала 2 на центральную опору 1 выполнено под шарниром карданной передачи 7 в виде ползуна 18, перемещаемого по вертикали лебедкой 19 по направляющим 20, установленным на центральной опоре 1. Для складывания вала 2 при опускании ветроколеса вал 2 под ползуном 18 снабжен цилиндрическим шарниром 21, а для поддержания нижнего конца вала 2 с муфтой 8 устроен горизонтальный путь с тележкой 22 (фиг.5). Конструкция, состоящая из ветроколеса 3, тяжей 5 и оголовка 6 проектируется как геометрически неизменяемая система и так, чтобы ее центр тяжести был расположен ниже шарнира 7. Эта система вращается как твердое тело. В неподвижном состоянии оно находится в положении устойчивого равновесия. Небольшими усилиями его можно наклонять во все стороны и поворачивать относительно опоры 1. При вращении без ветра ось вращения ветроколеса 3 сохраняет вертикальное положение. При вращении с ветровой нагрузкой ось вращения ветроколеса как твердого тела, шарнирно закрепленного в одной точке, наклоняется навстречу ветру до угла, при котором будут динамически уравновешены гравитационные, ветровые и центробежные силы, действующие на колесо 3. От ветроколеса 3 лопастям 4 через кинематические связи передаются перемещения, заставляющие лопасти поворачиваться относительно осей 11 и тем самым изменять свои углы атаки. Эти перемещения для лопастей будут разными - в зависимости от фазы движения по кругу. На наветренной стороне лопасть 4 получают наибольший угол атаки, на подветренной стороне такой же с противоположным знаком, а ортогональные к указанным положениям лопасти проходят с наименьшим аэродинамическим сопротивлением. Это обеспечивает передачу на вал 2 наибольшего полезного момента вращения. Наклон оси вращения навстречу ветру полезен еще и тем, что лопасти с наветренной стороны оказываются ниже лопастей на подветренной стороне, и поэтому не затеняют их от ветра или затеняют меньше, что также повышает коэффициент использования энергии ветра. Кинематическая связь между фланцем 10 и оголовком 6, осуществляемая стержнями 12, ограничивает наклоны ветроколеса в случае превышения расчетной скорости ветра. Прикрепление фланца 10 к валу 2 с возможностью перемещения вдоль вала и наклонов к его оси позволяет посредством соединения фланца 10 с системой операторского управлений воздействовать на углы атаки лопастей и производить аэродинамическое торможение ветроколеса или запуск двигателя.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюVindmill with vertical axis of rotation

Автори англійськоюBorysenko Yurii Serhiiovych, Popov Serhii Leonidovych

Назва патенту російськоюВетродвигатель с вертикальной осью вращения

Автори російськоюБорисенко Юрий Сергеевич, Попов Сергей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: F03D 3/06

Мітки: вітровій, вертикальною, двигун, віссю, обертання

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-15240-vitrovijj-dvigun-z-vertikalnoyu-vissyu-obertannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вітровий двигун з вертикальною віссю обертання</a>

Попередній патент: Пристрій для вимірювання квазістатичних магнітних полів

Наступний патент: Спосіб утилізації метаноповітряної суміші

Випадковий патент: Гідроагрегат сифонного типу