Спосіб дослідження оцінки та регістрації центрального поля зору та пристрій для його здійснення

Номер патенту: 23428

Опубліковано: 02.06.1998

Автори: Кобко Петро Петрович, Жабоєдов Генадій Дмитрович, Воловик Володимир Михайлович, Тодор Григорій Опанасович, Тодор Оксана Григоровна, Сіверський Павло Михайлович, Зінченко Анатолій Мусійович, Олейников Леонід Миколайович

Формула / Реферат

1. Способ исследования оценки и регистрации центрального поля зрения, осуществляемый путем автоматизированного предъявления светящихся тест-объектов с переменным размером, длительностью и интервалом, отличающийся тем, что в автоматизированном режиме на телевизионном мониторе увеличенного размера формируют условные решетки: основную - с растром в 4° и, смещенную по отношению к ней, дополнительную - с растром в 2°. Первоначально в узлы основной решетки стохастически подают электронные сигналы, на основании которых возникают светящиеся тест-объекты. Изолированные тест-объекты, как видимые, так и невидимые тестируются повторно. При наличии скотом или выпадений их пограничные участки автоматизированно тестируются по дополнительной решетке. После фиксации результатов на экране при необходимости проводят повторное тестирование отдельных фрагментов поля зрения или их углубленное тестирование с применением растра, уменьшенного в два раза по сравнению с предыдущим.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при хориоретинальной патологии в области заднего полюса глаза, тест-объекты направляют в центральную зону ТВ-монитора на площадь в 10°.

3. Способ по п 1, отличающийся тем, что при патологическом процессе в области зрительного нерва тестируют зону окружающую слепое пятно, размером 8-22° по горизонтали, 10° кверху и 15° книзу по вертикали.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вначале исследования тест-объекты подают стохастически в область слепого пятна на площади от 10 до 17° по горизонтали с интервалом в 1°, выявляют неувиденные тест-объекты, а затем в процессе дальнейшего исследования для проверки правильности положения глаза периодически с интервалом в 10 сек. демонстрируют контрольный неувиденный тест-объект, в случае его обнаружения подается звуковой сигнал, свидетельствующий об отклонении глаза больного и напоминающий о необходимости исправления его положения.

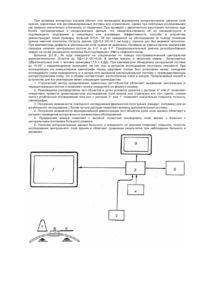

5. Устройство для исследования, оценки и регистрации центрального поля зрения - компьютерный кампиграф Кокамп, содержащее телевизионный приемник, персональный компьютер и лицевой упор, отличающееся тем, что персональная электронно-вычислительная машина с набором разработанных испытательных программ связана с ТВ-монитором увеличенного размера посредством блока генератора символов, а обратная связь больного с персональной электронно-вычислительной машиной обеспечивается посредством разработанного сигнального блока, содержащего концевой переключатель или сигнальную кнопку и адаптер ввода информации.

6. Устройство по п 5, отличающееся тем, что к лобному упору посредством шарнира присоединен визир для фиксации центра ТВ-монитора лучшевидящим глазом.

Текст

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии. Исследование центрального поля зрения является одной из самых информативных методик, применяемых при проверке зрительных функций. Получаемые при этом данные позволяют уже на ранних стадиях диагностировать ряд патологических процессов сетчатки в макуле и в зрительном нерве воспалительного, дегенеративного или опухолевого генеза. Известен способ исследования центрального поля зрения с помощью кампиметра, где используется кинетический способ предъявления и смещения тест-объекта [Руководство по глазным болезням, - М.1962, т.1, кн.2, 118-137]. Эта методика избрана нами в качестве аналога. Кампиметрию осуществляют следующим образом. На темном, обычно матерчатом экране, на котором нанесена тангенциальная сетка, демонстрируют белый тест-объект определенного размера. В процессе исследования его медленно смещают от периферии к центру или наоборот. Участки его исчезновения (скотомы) отмечают. Расстояние до экрана - 1м. Однако, этой методике присущи некоторые существенные недостатки. 1. При передвижении тест-объекта реакция пациента и речевое ее проявление нередко запаздывают, поэтому форма и размер выпадений в поле зрения оказываются неточными. 2. Значительно мешает большое желание проследить за передвигающимся тест-объектом, вследствие чего глаз больного непроизвольно смещается в сторону движения тест-объекта, что также вносит определенные неточности при определении скотом и установлении их истинного размера. 3. При традиционном, центробежном или центростремительном перемещении тест-объекта в направлении нанесенной сетки (через каждые 15 или 30°), вследствие значительного расхождения меридианов на периферии экрана, парацентральные скотомы небольшого размера нередко пропускаются. 4. Присутствие перед кампиметрическим экраном исследователя и даже наличие рукоятки держателя тест-объекта отвлекает больного, что также привносит ошибки в результат исследования. 5. Кампиметрия - исследование по времени весьма длительное, больной вскоре устает, что значительно снижает точность получаемых результатов. Известен анализатор поля зрения [Астраленко Г.Г. Сб. тр. 2-го Моск.медин-та "Физиология и патология внутриглазного давления", М. 1977, T.IXXIX, вып. 3, 341-347], принцип исследованиями которым - статическая кампиметрия с одновременным предъявлением нескольких тест-объектов. Прибор состоит из экрана, выносного пульта и листов линолеума для регистрации от руки ответов больного. В стенке экрана имеется 75 отверстий, позади которых находятся электрические лампочки, отделенные от отверстий листом бумаги, яркость изменяют реостатом. Распределение светящихся точек по экрану - неравномерное: размещены они преимущественно по радиальным направлениям (меридианам), вследствие чего в центральной зоне они распределяются значительно гуще, чем на периферии экрана. При нажатии на одну из кнопок пульта управления на экране одновременно зажигается несколько лампочек (от 2 до 4), длительность вспышки - 0,1 сек, после чего пациент пальцем указывает место, где он видел вспышки. Врач регистрирует ответы испытуемого на плате, а затем переносит эти данные на бумажный бланк. Исследование производится с расстояния 30 см. Данной методике присущи следующие существенные недостатки, 1. Распределение светящихся стимулов - неравномерное, что затрудняет обнаружение мелких скотом на периферии экрана и точно определить их форму и размер. 2. Отсутствие автоматизированной регистрации ответов больного. При ручной их регистрации врачом значительно удлиняется время исследования, затрудняется анализ, появляются ошибки в результатах кампиметрии. 3. Отсутствует машинная обработка данных, что затрудняет анализ результатов и сравнение их в динамике. 4. Изменение яркости тест-объекта реостатом не является корректным, так как при ослаблении накала лампочки меняется спектральный состав светового потока, что способствует снижению порога раздражения нейроэпителия и отрицательно влияет на результаты исследования. 5. Одномоментная демонстрация нескольких тест-объектов затрудняет и удлиняет исследование; необходимо объяснение больного относительно количества, локализации и яркости стимулов во время пробы. 6. Чрезмерно близкое расстояние от глаза до экрана затрудняет выявление мелких скотом, что снижает точность исследования. Наиболее близким к заявляемому по техническому решению является компьютеризованное устройство для определения поля зрения - периметр "Перитест" [Stark.H. Ophthalmologica 1985, 191, 4, 238-249]. Конструкция и функционирование указанного устройства следующие. Перитест состоит из полушаровидного экрана с белым матовым покрытием, в определенных местах которого вмонтированы светодиоды, являющиеся тест-объектами. Включение и гашение светодиодов производится по определенной программе с помощью вмонтированного в прибор компьютера. В случае визуализации тест-объекта больной нажимает на кнопку и машина "запоминает" поданные сигналы. Результат исследования распечатывается в виде бланка поля зрения, где отмечены увиденные и не увиденные стимулы. Исследование производят с расстояния 30 см. Достоинством данного устройства является возможность осуществления автоматизированной статической периметрии, что позволяет повысить точность исследования по сравнению с широко распространенной кинетической периметрией. Однако, для указанного устройства характерен ряд существенных недостатков. 1. Применяемая при исследовании дистанция 30 см является весьма короткой (оптимальной при кампиметрии считается 1 м), что не позволяет достигнуть высокой точности при изучении центрального поля зрения, в частности затрудняется выявление мелких скотом (размером 1-2°) ввиду наличия естественного дрейфа и скачков глаза. 2. Неравномерное распределение точек тестирования затрудняет выявление в местах увеличенного интервала между световодами скотом небольшого размера, линейных скотом или выпадений неправильной формы, 3. Не высокая разрешающая способность прибора (растр 2,5°) не позволяет обнаруживать мелкие скотомы, определять их точный размер и конфигурацию. Следует отметить, что подобные автоматизированные устройства для статической периметрии или капиметрии до настоящего времени в нашей стране не выпускаются. В основу данного изобретения поставлена задача создания способа и устройства, обладающего повышенной точностью при исследовании центрального поля зрения для облегчения диагностики заболеваний макулярной области сетчатки и зрительного нерва. Сущность изобретения заключается в том, что для тестирования центрального поля зрения на плоском увеличенном экране телевизионного монитора в автоматизированном режиме демонстрируют светящиеся тест-объекты переменного размера, длительности и интервала. Подача тест-объекта производится стохастически с помощью компьютера в узлы сформированной условной решетки. Для исследования всего поля зрения тест-объекты демонстрируют на всем экране с растром 4 или 2° в узлах основной и дополнительной решетки. При этом изолированные тест-объекты (видимые или невидимые) автоматически тестируются повторно. Пограничные участки скотом и выпадений тестируются и по дополнительной сетке, т.е. с более густым (уменьшенным в 2 раза) растром. С учетом характера или локализации заболевания тест-объекты можно предъявлять только в конкретных участках поля зрения, а именно: центр до 6 или 10° либо область слепого пятна с растром 2 или 1°, либо меридиональный срез поля зрения. В сомнительных случая х возможно повторное исследование отдельных участков поля зрения (квадрант, половина) или применение на этих участках более густого растра. Вначале исследования тест-объекты подают в область слепого пятна в зоне 10-17° по горизонтали с интервалом в 1°, что позволяет выявить и зафиксировать неувиденные тест-объекты. В процессе дальнейшего исследования их периодически демонстрируют для контроля правильности положения глаза. Расстояние до экрана - 50 см. Предлагаемый способ реализуют с помощью специально разработанного устройства. Сущность его заключается в том ПЭВМ с набором программ связывают с телевизионным монитором увеличенного размера посредством блока генератора символов. Обратная связь больного с ПЭВМ обеспечивается посредством разработанного сигнального блока, который содержит сигнальную кнопку и драйвер (адаптер) ввода информации. В случаях с большими центральными скотомами (до 10-20°) поле зрения исследуют с помощью визира, присоединенного к лобному упору, через которого центр экрана больной наблюдает лучшевидящим глазом, что позволяет сохранять правильное положение парного исследуемого глаза. Рассмотрим вопросы реализации способа и устройства предполагаемого изобретения. На чертеже представлена блок-схема компьютерного камфиграфа. Устройство для исследования центрального поля зрения - компьютерный кампиграф (Кокамп) состоит из телевизионного монитора увеличенного размера, сигнального блока с концевым переключателем 2, электронно-вычислительной машины с набором программ 3, клавиатуры 4, принтера 5, монитора ЭВМ 6, визира 7, лицевого упора 8 и шторки или заслонки 9. Экран монитора служит полем, где предъявляется в процессе исследования испытательные тесты. Монитор содержит электронно-лучевую трубк у, блоки разверток, видео-усилитель, блок сопряжения с персональной ЭВМ, источники питания. В Кокампе используется персональная электронно-вычислительная машина типа IBM PT-XT/AT, а также разработанный нами программный продукт в виде набора компьютерных программ, позволяющих исследовать поле зрения в пределах всего экрана или отдельных его фрагментов. В состав сигнального блока входит адаптер, обеспечивающий ввод информации о состоянии внешнего концевого переключателя или сигнальной кнопки. Ввод информации осуществляется по сигналу готовности, поступающего от концевого переключателя. При этом фиксируется ответ больного о видимости тест-объекта и заносится в память машины. После считывания сигнала готовности осуществляется его сброс и возврат переключателя в исходное состояние. Визир предназначен для наблюдения центральной метки лучшевидящим глазом при исследовании больных с большими центральными скотомами. Он выполнен в виде усеченного конуса с маленьким (2,5 мм) отверстием на дистальном конце. Визир крепится шарниром к лицевому упору. Лицевой упор использован штатный, на его горизонтальной штанге выполнена металлическая шторка (заслонка) для экранирования неисследуемого глаза. Исследование центрального поля зрения на компьютерном кампиграфе заключается в регистрации и электронном анализе реакции больного на периодически появляющиеся световые стимулы (тест-объекты) в виде вспышек заданного размера и длительности, которые предъявляются стохастически по всему экрану или в отдельных зонах. Тест-объекты возникают в местах пересечения условных линий, образующих решетк у с квадратными ячейками, сторона которых относительно глаза больного образует угол в 4 или 2° (в зависимости от вида программы). Указанный растр представляет собой главную решетку. Дополнительная решетка, применяемая для более тщательного или углубленного исследования отдельных участков, смещена относительно главной вниз и в сторону на 2 или 1° (в зависимости от вида программы). Загрузка программ происходит автоматически при включении ПЭВМ. Программы реализованы в оконном режиме и в режиме меню. Предусмотрена возможность перерасчета расстояния между глазом больного и экраном, что весьма важно при использовании дисплеев различной величины, а также при контрольном исследовании поля зрения в случаях аггравации или симуляции. Данное устройство позволяет реализовать предлагаемый способ следующим образом. В процессе исследования больному необходимо руководствоваться рядом правил: постоянно фиксировать взгляд на точке фиксации (крестике), нельзя двигать глазами, при обнаружении вспыхнувшего пятнышка следует немедленно нажать на сигнальную кнопку. Что касается оператора: на экран вызывают меню, из которого маркером выделяют раздел "Выбор параметров". Передвигая курсор вдоль появившегося подменю, устанавливают размеры тест-объекта (1-3-510 мм), длительность его свечения (0,1-0,25-0,5 сек. и постоянно), интервал между предъявлениями (1-1,5-2 сек); освещенность фона устанавливают специальным регулятором яркости. Далее эту информацию отправляют в память машины (клавиша "Ввод"), а из появившегося на экране общего списка программ маркером указывают на необходимую, после чего в средней части экрана возникает точка фиксации или центральная метка (крестик), размеры которой изменяются автоматически, пропорционально размерам тест-объекта. Затем подбородок больного помещают на лицевой упор, не исследуемый глаз закрывают щитком и после нажатия на клавишу "пробел" на экране начинают появляться тест-объекты. Методикой исследования предусмотрена первоначальная идентификация слепого пятна или пробное его тестирование; в зоне 10-17° по горизонтали последовательно демонстрируют 7 тест-объектов с интервалом в 1°, часть из которых больной обычно не видит, а машина их "запоминает", после этого тест-объекты предъявляются по всему полю зрения или, в зависимости от программы, в отдельных его зонах. В процессе исследования с целью проверки правильности направления взора периодически проводится повторяющаяся демонстрация неувиденных тест-объектов при пробном тестировании слепого пятна. Если при этом больной отмечает их как видимые, что бывает при случайном или намеренном отведении глаза в сторону, то звучи т сигнал, напоминающий о необходимости строгой фиксации центральной метки. Одновременно с ходом исследования машина производит анализ реакции больного на тест-объекты, которые классифицируются на видимые и невидимые, изолированные и неизолированные. Точка считается изолированной, если среди ближайших трех точек, образующий с ней квадрат, менее чем две, то есть одна или ни одной, повторяет ее свойства. После этого ПЭВМ производит анализ данных на достоверность: изолированная точка, видимая или невидимая, тестируется повторно. Если ее свойства относительно видимости подтверждаются, что считается, что она этим свойством обладает; если же не подтверждается, то тестирование повторяется еще раз. Точка обладает тем свойством, которое совпало дважды из трех предъявлений. Для получения более точных данных вокруг каждой изолированной точки предъявляются еще и соседние тест-объекты по дополнительной сетке. При наличии сужения поля зрения или скотомы ПЭВМ производит уточнение ее границ путем углубленного исследования края выпадения: по дополнительной сетке предъявляются тесты, соседние неувиденным. Если же исследование изначально производится по основной и дополнительной решетке, то уточняющие тест-объекты по краю скотомы демонстрируются с растром, в 2 раза меньшим предыдущего. После завершения исследования по штатной программе все предъявленные на предыдущи х этапах тестобъекты демонстрируются на дисплее в виде заштри хованных (невидимые) и незаштрихованные (видимые) квадратиков на фоне осей координат и двух концентрических окружностей с радиусом 10 и 20°. Далее, после внесения паспортных данных (Ф.И.О., диагноз, дата), информацию распечатывают и фиксируют в базе данных, либо осуществляют некоторые дополнительные исследования. А именно: производят перепроверку отдельных зон или углубленное исследование некоторых участков, повторную демонстрацию тестов в пределах одного или нескольких квадрантов, предъявление тестов по дополнительной сетке, линейное предъявление тестов по заданному азимуту - меридиональный срез поля зрения. Расстояние до экрана - 50 см. В соответствии с предложенным способом с помощью кампиграфа Кокамп произведено исследование центрального поля зрения у 50 больных с хориоретинальным поражением в макуле и патологией зрительного нерва (макулодистрофия, центральный хриоретинг, пигментная дегенерация сетчатки, неврит, глаукома и др,), а также больных, подозреваемых в аггравации или симуляции. У большинства больных обнаружены центральные и парацентральные скотомы либо ограничения в поле зрения. Размеры скотом и их конфигурация в основном соответствовали очагам поражения на глазном дне. Следует указать на некоторые особенности, которые были отмечены в процессе кампиграфии. Так, при центральных скотомах большого размера (до 15-20°) резко затруднялась фиксация центральной метки экрана. В таких случаях применялось специальное наблюдательное устройство - визир, устанавливаемое перед здоровым или лучшевидящим глазом. При этом лучший глаз видит лишь точку фиксации, зато худший, не видя центра, различает тест-объекты на остальных участках экрана. Благодаря визиру включается рефлекс к фузии и исследуемый газ не отклоняется, поэтому скотому легко обнаруживают, а ее расположение обычно соответствует очагу поражения в глазу. При исследовании больных с патологией зрительного нерва (неврит, застойный диск), слепое пятно оказывалось нередко увеличенным или деформированным, часто обнаруживали и центральную скотому. Обычно она определялась у больных с ретро-бульварным невритом. Форма и размер скотомы были различными - от округлых или овальных до продолговатых или полигональных с преимущественным распространением кверху или книзу. При пигментной дегенерации сетчатки, особенно в развитой стадии, как правило получали концентрическое сужение поля зрения до 10-20°, причем сужение оказывалось более выраженным, чем на периметре Ферстера. Нередко получали различные данные в зависимости от размера тест-объекта. Повидимому все это связано с изменением порога раздражения при фотопической и скотопической освещенности, При проверке экспертных случаев обычно они показывали выраженное концентрическое сужение поля зрения, единичные или диссеминированные скотомы или ограничения, однако при повторных исследованиях как правило значительно отличались от первичных. При проверке с увеличенного расстояния получены еще более. противоречивые и неоднозначные данные, что свидетельствовало об их некорректности и подтверждало подозрение в симуляции или аггравации. Эффективность способа и устройства демонстрируют такие примеры. Больной З.Н.Н., 38 лет находился на обследовании по поводу снижения зрения неясной этиологии. Острота зрения: ОД=0,4 ОС=0,3 (не корр.), глазное дно без видимой патологии. При кампиметрии дефекты в центральном поле зрения не выявлены. Проверка не компьютерном кампиграфе показала наличие центральных скотом до 2-5° и до 4-7°. Предположительный диагноз ретробульбарный неврит на почве рассеянного склероза был подтвержден ЭФИ и невропатологом. Больной Д.С.В., 34 года находился на стацлечении по поводу посттравматической центральной хориоретинопатии. Острота зр. ОД=1,0 ОС=0,04. В центре макулы и несколько кверху - белесоватый субретинальный очаг с четкими границами (1,5 х 2 ДД). При кампиметрии обнаружена центральная скотома до 15-20° с изменяющимися границами так как глаз в процессе исследования постоянно смещался. При исследовании на компьютерном кампиграфе перед здоровым глазом был установлен визир, смещения исследуемого глаза прекратились и в результате выявлена центроцекальная скотома с преимущественным распространением книзу, что в общем соответствует расположение очага в макуле. Предлагаемый способ и устройство для его реализации имеет следующие преимущества. 1. Статический метод предъявления единичных тест-объектов облегчает выявление центральных и парацентральных скотом и позволяет точнее определить их форму и размер. 2. Равномерное распределение тест-объектов в узлах условной решетки с растром 4° или 2° позволяет оперативно провести ориентировочное исследование поля зрения или отдельных его зон; (центр, слепое пятно) углубленное исследование этих зон с растром 2° или 1° позволяет значительно повысить точность кампиграфии, 3. Получение возможности повторного исследования фрагментов поля зрения (квадрат, половина) или их углубленного тестирования с более густым растром позволяет выявить дополнительные скотомы. 4. Получение возможности меридиональной демонстрации тест-объектов (срез поля зрения) облегчает и ускоряет проведение контрольных и скрининговых обследований. 5. Применение визира позволяет с высокой точностью исследовать поле зрения у больных с центральными скотомами большого размера. 6. Наличие ауторегистрации данных больного и машинного их анализа позволяет повысить точность исследования центрального поля зрения и облегчает сравнение результатов при наблюдении больного в динамике.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюTodor Hrygorii Opanasovych, Zhaboiedov Hennadii Dmytrovych, Siverskyi Pavlo Mykhailovych

Автори російськоюТодор Григорий Афанасьевич, Жабоедов Геннадий Дмитриевич, Сиверский Павел Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00

Мітки: спосіб, зору, центрального, дослідження, оцінки, пристрій, поля, регістрації, здійснення

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-23428-sposib-doslidzhennya-ocinki-ta-registraci-centralnogo-polya-zoru-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дослідження оцінки та регістрації центрального поля зору та пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Регенеративний патрон дихального апарату з хімічно зв’язаним киснем

Наступний патент: Спосіб термічної обробки залізничних рельсів

Випадковий патент: Безпроводовий передавач (варіанти), канал зв'язку (варіанти) і спосіб модулювання інформаційного сигналу (варіанти)