Спосіб підвищення рідинно- газової проникності гірських порід та пристрій для його реалізації

Формула / Реферат

1. Способ повышения жидкостно-газовой проницаемости горных пород, включающий вскрытие пласта полезного ископаемого скважинами, подачу в скважины технологического раствора и воздействие ударных волн, возбуждаемых в верхней части столба технологического раствора с передачей их по волноводу-раствору в скважину, отличающийся тем, что волны в зоне пласта поворачивают отражением вдоль пласта путем установки в скважине в интервале пласта волнового пакера-отражателя, а амплитуду напряжений волн устанавливают из соотношения:

где sволн - максимальная амплитуда напряжений в волне;

sв - предел прочности горной породы;

sу - предел упругости скелета горной породы.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что вмещающие породы в пласте обрабатывают ударными волнами с амплитудой давлений выше предела упругости скелета вмещающей горной породы.

3. Устройство для повышения жидкостно-газовой проницаемости горных пород, включающее подающий механизм, генератор волн с излучателем, установленный в направляющей трубе с контактированием торца излучателя с технологическим раствором-жидкостным волноводом, отличающееся тем, что оно снабжено полым коническим переходником, самоустанавливающейся опорой, направляющей рамой и автоматической системой слежения движения торца излучателя за торцом жидкостного волновода, при этом переходник установлен между направляющей трубой и устьем скважины, жестко соединен и заполнен технологическим раствором, направляющая труба закреплена на направляющей раме, установленной с возможностью осевого перемещения, генератор силовых волн жестко соединен с опорой, которая соединена с автоматической системой слежения, а опора установлена с возможностью изменения ее высоты.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что оно снабжено цилиндрическим кожухом, размещенным снаружи направляющей трубы и снабжено коническим сборником.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что толщина стенок направляющей трубы выполнена из условия:

где V - объем сжатой вдоль оси трубы жидкости на длине волны при неизменном поперечном сечении трубы;

V0 - несдеформированный объем жидкости (без волнового нагружения) на длине L, где где U - скорость волнового движения жидкости; a - скорость волны; Vb - объем жидкости, вычисленной с учетом поперечной деформации направляющей трубы на величину Dr на длине волны; L - длина импульсной волны в жидкости без учета ее сжатия.

6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что отношение длины цилиндрического участка переходника к внутреннему диаметру направляющей трубы составляет не менее двух.

7. Устройство по пп.3 - 5, отличающееся тем, что длина цилиндрического участка направляющей трубы и длина конического переходника равны или кратны длине импульсивной волны.

Текст

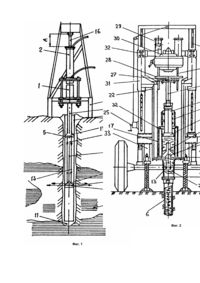

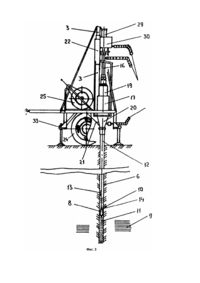

Изобретение относится к горному делу, а именно, к добыче полезных ископаемых скважинным способом. Известен способ воздействия на горные породы с помощью вибраций (Авт. св. СССР №1030540, кл. E21B43/28, 1982). По этому способу к горной породе подводятся асимметричные знакопеременные колебания, не имеющие строгой направленности. Такие колебания не обеспечивают заданную концентрацию энергии в расчетных формах горной породы и не создают условия для дилатантного разуплотнения массива. Наиболее близким техническим решением выбранным в качестве прототипа является способ передачи упругих волн в горной породе через скважины (Патент США №4141592, кл. E21C37/06, 1980). Способ включает в себя вскрытие пласта полезного ископаемого скважинами, подачу в скважины технологического раствора и воздействия ударных волн, возбуждаемых в верхней части столба технологического раствора с передачей их по волноводу-раствору в скважину. Указанный способ реализуется в устройстве, включающем подающий механизм, генератор волн с излучателем, установленный в направляющей трубе с контактированием торца излучателя с технологическим раствором - жидким волноводом. Недостатком способа является отсутствие управления направленностью волнового поля в скважине, что не позволяет предать волны в разуплотненный пласт для создания режима дилатантного разуплотнения. Устройство реализующее известный способ включает подающий механизм, генератор силовых волн с излучателем, установленный в направляющей трубе с контактированием торца излучателя с технологическим раствором жидкостным волноводом. Недостатком известного устройства является отсутствие автоматического слежения торца излучателя за торцом жидкостного волновода в скважине и отсутствие автоматического режима работы установки. Задачей изобретения является усовершенствование способа повышения жидкостно-газовой проницаемости горных пород при скважинкой добыче полезных ископаемых, а также разработка устройства для реализации способа. В отличие от прототипа повышения жидкостно-газовой проницаемости горных пород, достигается за счет того, что волны в зоне коллектора отражением на волновом пакереотражателе поворачивают вдоль коллектора и выбирают амплитуды давлений в каждой волне в диапазоне, обеспечивающем дилатантный режим разуплотнения горной породы при сохранении целостности колонны. При этом устройство реализующее способ отличается тем, что снабжено автоматическим смещением торца излучателя за торцом жидкостного волновода в скважине, сферической самоустанавливающейся пятой для исключения перекоса волноводов и исполнительными механизмами для обеспечения работы установки в автоматическом режиме. Технический эффект от реализации изобретения заключается в обеспечении режима дилатантного разуплотнения коллектора на расстоянии до сотен метров от обрабатываемой скважины, работоспособности установки при интенсивно изменяющемся уровне жидкостного волновода в скважине, исключении перекосов волноводов и безлюдного автоматического режима работы установки. Потребительский эффект от реализации изобретения заключается в возможности повышения дебита скважин с интенсивным поглощением, уменьшения количества скважин за счет увеличения расстояния между ними, снижении себестоимости работ. Поставленная задача решается за счет того, что способ повышения жидкостно-газовой проницаемости горных пород включает вскрытие пласта полезного ископаемого скважинами, подачу в скважины технологического раствора и воздействие ударных волн, возбуждаемых в верхней части столба технологического раствора с передачей их по волноводу-раствору в скважину. Согласно изобретению ударные волны в зоне пласта поворачивают отражением вдоль пласта путем установки в скважине в интервале пласта волнового пакера-отражателя, а амплитуду напряжений волн устанавливают из соотношения: где sволн - максимальная амплитуда напряжений в волне; sв - предел прочности горной породы; sу - предел упругости скелета горной породы. Для снижения проницаемости вмещающих пород в пласте полезного ископаемого, последние обрабатываются ударными волнами с амплитудой давлений выше предела упругости скелета вмещающей горной породы. Устройство для повышения жидкостно-газовой проницаемости горных пород, реализующее способ, включает подающий механизм, генератор силовых волн с излучателем, установленный в направляющей трубе с контактированием торца излучателя с технологическим растворомжидкостным волноводом. Согласно изобретению устройство снабжено полым переходником, самоустанавливающейся опорой, направляющей рамой и автоматической системой слежения движения торца излучателя за торцом жидкостного волновода. Переходник установлен между направляющей трубкой и устьем скважины, жестко соединен и заполнен технологическим раствором. Направляющая труба закреплена на направляющей раме, установленной с возможностью осевого перемещения. Генератор силовых волн жестко соединен с опорой, которая соединена с автоматической системой слежения, а опора установлена с возможностью изменения ее высоты. Для исключения утечек технологического раствора в окружающую среду устройство снабжено цилиндрическим кожухом, размещенным снаружи направляющей трубы и снабжено коническим сборником. Для исключения потерь энергии на поперечные колебания трубы, заполненной жидкостью, толщина стенок направляющей трубы выполнена из условия: где V - объем сжатой вдоль оси трубы жидкости на длине волны при неизменном поперечном сечении трубы; V0 - несдеформированный объем жидкости (без волнового нагружения) на длине L, где где U - скорость движения жидкости; волнового a - скорость волны; Vb - объем жидкости, вычисленной с учетом поперечной деформации направляющей трубы на величину Dr на длине волны; L - длина импульсной волны в жидкости без учета ее сжатия. Для уменьшения потерь энергии на радиальные колебания жидкости в направляющей трубе, отношение длины цилиндрического участка переходника к внутреннему диаметру направляющей трубки составляет не менее двух. Для повышения усталостной прочности направляющей трубы за счет интерференции прямых и отраженных волн, длина цилиндрического участка направляющей трубы и длина конического переходника равна или кратна длине импульсной волны. Заявленное изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 приведена схема предлагаемого способа волновой обработки горных пород через скважину с целью повышения их проницаемости; на фиг.2 - приведен поперечный разрез конструкции волновой установки; на фиг.3 - приведена схема установки на обрабатываемой скважине. Как показано на схемах, генератор 1 волн верхним торцом соединен с подающим устройством 2, которое в свою очередь, прикреплено к передвижной раме 3. Подающее устройство 2 обеспечивает подачу генератора вдоль оси скважины на величину A. Нижний торец генератора 1 заканчивается волновым излучателем 4 с излучающим торцом 5, входящим в обсадную трубу 6, которая заполнена технологическим раствором 7. Вдоль оси скважины перемещается волновой пакер-отражатель 8, расположенный в зоне 9 залегания полезного ископаемого. Волновой пакер-отражатель 8 снабжен плоскостью скоса 10. В зоне 9 расположения полезного ископаемого установлен фильтр 11. Волновой пакер-отражатель 8 перемещается вдоль оси и удерживается в нужной зоне с помощью троса 12. Распространение волны сжатия от торца 5 волнового излучателя 4 вдоль оси скважины показано стрелками 13, а от плоскости скоса 10 вдоль обрабатываемого волнами пласта стрелками 14. Для выхода воздуха из-под торца излучателя, в нем выполнено сквозное отверстие 15. На длине цилиндрического участка направляющая труба-насадка смонтирована внутри цилиндрического кожуха 17, имеющего в верхней части конический отбойный козырек 18. Длина цилиндрического участка направляющей трубы-насадки 19 и следующего за ним конического участка 20 равны между собой и равны длине волны где l - длина ударника генератора волн; a - скорость волны в ударнике; aс - скорость волны в жидкой среде-волноводе. Подвижный блок состоящий из генератора 1 и излучателя 5, в верхней части жестко соединены со штангой 16, которая своим верхним концом соединена через опору 21 подвижным фланцем 22, приводимым в возвратно-поступательное движение штоками рабочих цилиндров 2. Автоматический режим возвратнопоступательных движений штоков цилиндров 2 обеспечивается блоком автоматики 23. Прямоугольная рама 3 неподвижно закреплена в вертикальном положении на автомобильном шасси 24. По вертикальным направляющим рамы 3 с помощью лебедки 25 осуществляется вертикальное перемещение подвижной рамы 26 со смонтированными на ней в нижней части направляющей трубой с генератором 1, излучателем 5, кожухом 17, деталями механизма подачи 16, 27, 28, 29, 30. После установки и закрепления направляющей трубы-насадки на устье скважины подвижная рама 31 с расположенными на ней деталями с помощью хомутов 32 фиксируется в выбранном положении. Шасси в рабочем положении опирается на винтовые домкраты 33. На платформе установлена лебедка 25 с тросом 12, с помощью которого осуществляется движение волнового пакера отражателя 8 вдоль скважины в зоне обрабатываемого пласта. Волновой пакер-отражатель снабжен скосами 10 под углом к оси скважины для отражения продольных волн вдоль радиуса скважины. Установка работает следующим образом. В скважину опускают трос 12 с волновым пакером-отражателем 8. Установку на самоходном шасси 24 накатывают на скважину и ось направляющей трубы-насадки совмещают с осью скважины. Для полного выставления установки по оси скважины используются винтовые домкраты 33. После совмещения осей направляющей трубы-насадки с осью обсадной трубы 6 скважины раскрепляются хомуты 32 и с помощью лебедки 25 подвижная рама 22 со смонтированными на ней узлами направляющей трубы, генератора 1, излучателя 5 и узлов 28, 29, 30 опускается вниз. Установка готова к работе. Запуск установки в работу осуществляется в следующей последовательности. Вначале технологический раствор подводится в направляющую трубу-насадку 19 под нижний торец излучателя 5. Идет заполнение скважины и направляющей трубы. После ее заполнения к блоку питания и автоматики 30 подводится рабочая среда (высокое давление жидкости или воздуха). Включается на пульте управления рукоятка пуска подающего устройства и генератора 1. Процесс волновой обработки пласта горных пород, содержащего полезное ископаемое (коллектор рудного тела) осуществляют в следующей последовательности. Пласт 9, содержащий полезное ископаемое, вскрывают сеткой технологических скважин, через которые к пласту подают технологический раствор. После этого в зависимости от жидкостной проницаемости пласта (коллектора, рудного тела) осуществляют следующие воздействия на массив. Обсадную трубу б выводят над устьем скважины или наращивают с помощью фланцев удлинитель обсадной трубы. Скважину внутри обсадной трубы и в затрубном пространстве заполняют технологическим раствором 7. Генератор 1 волн располагают над устьем скважины и его ось совмещают с осью обсадной трубы 6. Включают механизм подачи 2 и таким путем создают давление прижатия торца излучателя к жидкостному волноводутехнологическому раствору 7, которым заполнена скважина. Включает генератор силовых волн 1 и волны от торца 5 излучаются в технологический раствор в виде волн сжатия 13, которые, достигнув скоса 10 на торце волнового пакера-отражателя 8, создают отраженную волну сжатия 14 заданной направленности. В зависимости от геометрии скоса 10 это может быть волна кругового излучения или секторного. Под действием импульсного давления, достигающего 100мПа и более, технологический раствор проникает в трещины, расширяя их и образуя новые трещины в соответствии с природой усталостного трещинообразования. Время, необходимое для обеспечения заданной проницаемости массива, определяется числом циклов нагружения до разрушения в соответствии с кривой усталостного разрушения массива. Для каждой породы такая кривая строится экспериментальным путем. После достижения заданной проницаемости массива процесс извлечения полезного ископаемого происходит естественным путем, т.е. без волнового воздействия на массив. Повторное волновое воздействие на массив может быть вызвано двумя обстоятельствами; кольмотацией пласта и фильтровой зоны или недостаточной начальной проницаемостью пласта. Для раскольмотации пласта скважину обрабатывают волнами по описанной выше технологии короткое время (от нескольких минут до нескольких десятков минут при частоте импульсов до 3000 в минуту). При необходимости, перекрыть проницаемость водоносных пластов, их обрабатывают волновыми полями с амплитудой давления, превышающей предел упругости костяка массива в течение времени, обеспечивающего снижение проницаемости в 10...15 раз. Для пород типа слежалых (уплотненных) песков воздействие волнами амплитудой давления 100мПа обеспечивает заданное снижение их проницаемости в течение 10 минут при частоте до 3000 в минуту. Увеличение амплитуды и частоты волн сокращает время обработки массива до получения заданной проницаемости для каждой конкретной породы. При заданной частоте и амплитуде волн увеличение времени обработки массива увеличивает равномерность разуплотнения массива в ближней зоне и увеличивает дальность разуплотнения. Конкретная величина времени обработки массива волнами в каждом конкретном случае выбирается экспериментально и находится обычно в пределах от нескольких десятков минут до нескольких часов в зависимости от структуры горных пород, степени естественной нарушенности (дезинтеграции). Обработка пласта вдоль оси скважины осуществляется перемещением волнового пакераотражателя 12 с помощью лебедки 25 в зоне обрабатываемого пласта. По мере того, как объем технологического раствора на длине волны (l) давлением статического усилия прижатия и волновым транспортированием будет закачан в пласт, подают сигнал на исполнительный механизм, который подает сжатый воздух в штоковые полости рабочих цилиндров 29. Происходит подъем генератора 1 с излучателем 5 в исходное положение. Дойдя до крайнего верхнего положения, поршень подает сигнал на исполнительный механизм. Исполнительный механизм подает сжатый воздух в поршневые полости рабочих цилиндров 29 и происходит прижатие генератора 1 с излучателем 5 к столбу жидкости, так как во время работы автоматики образовавшийся свободный объем под торцом излучателя на длине двух длин волн заполняется технологическим раствором, и цикл волновой закачки очередной порции технологического раствора в пласт повторяется. При прижатии излучателя к жидкостному волноводу находящийся под ним воздух выходит в атмосферу. Выход отработанного воздуха осуществляется через продольные пазы в направляющей трубе-насадке 19. С воздухом в обоих случаях выходит небольшое количество технологического раствора, который отводится и собирается. По мере движения генератора 1 с излучателем 5 вдоль направляющей трубы-насадки 19 происходит отражение части энергии волны сжатия и трубной волны от мест излучения акустической жесткости жидкостного волновода. Чтобы исключить наложение ее на прямую волну, что вызовет локальное увеличение нагрузки на трубу-насадку 19 и снижение ее усталостной прочности, длины как цилиндрической, так и конической частей трубы-насадки выбраны равными или кратными длине волны. Соответственно при волновом нагружении допустимая радиальная деформация направляющей трубы-насадки должна быть меньше изменения амплитуды радиальных колебаний. Для повышения эффективности передачи энергии волны по жидкостному волноводу толщина стенок направляющей выбирается из условия: где V - объем сжатой вдоль оси трубы жидкости на длине волны при неизменном поперечном сечении трубы; V0 - несдеформированный объем жидкости (без волнового нагружения) на длине L, где l = EL; где U - скорость волнового движения жидкости; a - скорость волны; Vb - объем жидкости, вычисленной с учетом поперечной деформации направляющей трубы на величину Dr на длине волны l.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюBazhal Anatolii Hnatovych

Автори російськоюБажал Анатолий Игнатович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/28, E21B 43/26

Мітки: гірських, порід, підвищення, пристрій, спосіб, проникності, газової, рідинної, реалізації

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/5-24896-sposib-pidvishhennya-ridinno-gazovo-proniknosti-girskikh-porid-ta-pristrijj-dlya-jjogo-realizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення рідинно- газової проникності гірських порід та пристрій для його реалізації</a>

Попередній патент: Антенна решітка з цифровою обробкою сигналу

Наступний патент: Hапівсолодка hастойка “стопка персик”

Випадковий патент: Спосіб стабілізації лакофарбових матеріалів на алкідній основі