Пристрій для визначення пористості і флюїдонасиченості зразків гірських порід

Номер патенту: 2927

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Нестеренко Микола Юрійович, Губанов Юрій Семенович, Ладика Юліан Пилипович

Формула / Реферат

1. Устройство для определения пористости и флюидонасыщенности образцов горных пород, содержащее корпус с полостью для размещения образцов, снабженный нагревательным элементом и затвором, резистивиметрической ячейкой и электродами, отличающееся тем, что оно содержит кернодержатели, размещенные в полости корпуса, в верхней части каждого кернодержателя имеется металлическая втулка, соединенная с корпусом общего затвора, в нижней части каждого кернодержателя имеется металлическая втулка с отводящим каналом, с внутренней стороны втулок расположены пористые металлические перегородки.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве материала для пористых металлических перегородок служит спрессованный порошок никеля солевого.

3.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что металлические перегородки имеют поры, размер которых варьирует в диапазоне 0,1-2,5 мкм.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что кернодержатели с системой подводящих и отводящих каналов для флюидов расположены по окружности общего затвора и жестко прикреплены к корпусу общего затвора, а резистивиметрическая ячейка в виде отдельного узла расположена вне общего затвора и гидравлически связана с отводящим каналом для воды одного из кернодержателей.

Текст

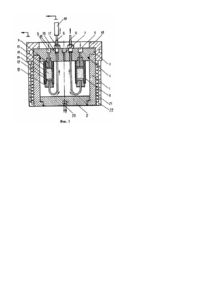

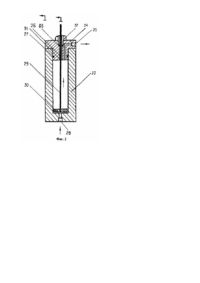

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения петрофизических параметров пород-коллекторов. Известно устройство для исследования нефтегазоводонасыщенных кернов, содержащее цилиндрический корпус, с торцов которого установлены плунжеры с пьезодатчиками и изоляционными прокладками, размещенный в корпусе кернодержатель, установленными в нем двумя составными электродами, каждый из которых состоит из жесткой обоймы и электропроводного и эластичного в условиях исследования рабочего агента [1]. Недостатком этого устройства является невысокая достоверность определений электросопротивления кернов при текущих значениях флюидонасыщенности, поскольку в данном случае не устраняется влияние "концевых" эффектов на их торцах. При исследовании образцов горных пород стандартных размеров (длина 3-4 см, диаметр 2,7-3 см) с помощью вышеупомянутого устройства искажаются результаты измерений. Наиболее близким техническим решением является устройство для определения пористости образцов горных пород [2], содержащее корпус с полостью для размещения образцов, который снабжен нагревательным элементом и затвором с резистивиметрической ячейкой, полость которой соединена с каналом подачи насыщенного раствора к образцу, и электродами. Недостатки прототипа заключаются в следующем. Съемный электрод выполнен в виде металлической шайбы, являющейся экраном протеканию (насыщению) жидкости через образец пород. Данный конструктивный недостаток не позволяет полностью заполнить все поры образца породы жидкостью даже при давлении равном внутрипоровому, так как при этом в поровом пространстве образца всегда содержатся молекулы воздуха, которые препятствуют полному насыщению (тормозящий эффект при наличии двух и более фаз в поровом пространстве), что отразится на достоверности измерений пористости. Второй недостаток устройства, принятого в качестве прототипа, - его низкая информативность и производительность исследований. Использование этого устройства позволяет определять только открытую пористость образцов в то время каг большой практический интерес имеют сведения об эффективной и динамической пористости и характере флюидонасыщения коллектора. Кроме того, устройство имеет низкую производительность исследований, так как не позволяет одновременно и раздельно определять пористость на нескольких образцах горных пород. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования устройства для определения пористости и флюидонасыщенности образцов горных пород введения специальных кернодержателей, что обеспечивает достоверность и информативность исследований, а также создает условия для одновременного и раздельного определения пористости нескольких образцов горных пород. Поставленная задача решается тем, что в устройстве для определения пористости и флюидонасыщенности образцов горных пород. содержащем корпус с полостью для размещения образцов, нагревательный элемент и затвор, резистивиметрическую ячейку, электроды, согласно изобретению, дополнительно имеются кернодержатели, жестко соединенные с корпусом общего для них затвора, с подводяще-отводящими каналами. В верхней части каждого кернодержателя имеется металлическая втулка, соединенная с корпусом общего затвора резьбовым соединением. В нижней части каждого кернодержателя имеется металлическая втулка с отводящим каналом, с внутренней стороны втулок расположены пористые металлические перегородки. Резистивиметрическая ячейка в виде отдельного узла расположена вне общего затвора и гидравлически связана с отводящим каналом для воды одного из кернодержателей. Одним из электродов в каждом кернодержателе служит верхняя металлическая втулка с пористой металлической перегородкой, а другим - нижняя металлическая втулка с пористой металлической перегородкой и отводящим каналом для воды, изолированными от корпуса общего затвора. В качестве материала для пористых металлических перегородок служит спрессованный и спеченный порошок никеля солевого. При этом металлические перегородки имеют поры, размер которых варьирует в диапазоне 0,1-2,5 мкм. На фиг. 1 представлена принципиальная схема предлагаемого устройства, а на фиг. 2 - показана конструкция резистивиметрической ячейки. Устройство (фиг. 1) содержит цилиндрический корпус 1 с полостью, имеющей у основания крышку 2, а в верхней части снабжено общим затвором 3 с уплотнительными кольцами 4. Общий затвор 3 снабжен системой подводящих 5 и отводящих 6 каналов для флюидов и каналом 7 для подачи незлектропроводной рабочей жидкости (трансформаторного масла) в полость корпуса 1. К корпусу общего затвора 3 по окружности через 60° жестко крепятся кернодержатели 8 (шесть штук), размещенные в полости корпуса, в верхней части каждого кернодержателя имеется металлическая втулка 9, соединенная с корпусом общего затвора 3 резьбовым соединением, В нижней части каждого кернодержателя 8 расположена металлическая втулка 10 с отводящим каналом 6, с внутренней стороны металлических втулок 9 и 10 расположены пористые металлические перегородки 11 и 12, которые контактируют с торцевыми поверхностями образцов горных пород 13. Образцы горных пород 13 вместе с втулками 9 и 10 пористыми металлическими перегородками 11 и 12 помещаются в резиновую манжету 14 кернодержателей 8. Отводящие каналы для воды 6 в местах соприкосновения их с корпусом общего затвора 3 изолированы от него термостойким электроизоляционным материалом 15 и уплотнены прокладкой 16, которая прижимается накидной гайкой 17. Общий затвор 3 прижимается к корпусу устройства 1 накидной крышкой 18. К одному из отводящих каналов для воды 6 подсоединена резистивиметрическая ячейка 19. В крышке 2 вмонтирована термопара 20 для измерения температуры, а корпус 1 снабжен кольцевым нагревательным элементом 21, который защищен кожухом 22. Резистивиметрическая ячейка (фиг. 2) имеет корпус 23, затвор ячейки 24 с каналами 25 и 26, а также уплотнительными кольцами 27. В нижней части корпуса 23 имеется подводящий канал для воды 28. В полости корпуса 23 помещен стержневой электрод 29, в нижней части закреплённый на перфорированной неэлектропроводной шайбе 30, а в верхней - заключен в термоизоляционный материал 31 и герметизирован в канале 26 накидной гайкой 32 и прокладкой 33. Резистивиметрическая ячейка может быть подсоединена к любому из шести отводящих каналов 6 (фиг. 1) каждого кернодержателя 8. Она выполнена в виде отдельного узла и расположена вне штока общего затвора 3 и гидравлически связана с отводящим каналом для воды 6 одного из кернодержателей 8. Устройство работает следующим образом. Образцы горных пород 13 (шесть штук) поочередно помещают в резиновые манжеты 14 кернодержателей 8 вместе с нижней металлической втулкой 10 и пористыми металлическими перегородками 11 и 12 и надевают на металлическую, предварительно закрепленную, втулку 9 при незажатых накидных гайках 17. Затем зажимают отводящие каналы 6 накидными гайками 17 и в полость корпуса 1 через канал 7 от гидроцилиндра (на фиг. 1 не показан) подают неэлектропроводный рабочий агент (трансформаторное масло). С помощью кольцевого нагревательного элемента 21 создают температуру, равн ую пластовой. После создания на образцах горных пород 13 требуемых условий по давлению и температуре к подводящим каналам 5 подсоединяют микропрессы с отвакуумированной пластовой водой (на фиг. 1 не показано). К отводящим каналам 6 подсоединяют шланги с вентилями и при помощи вакуум-насоса (на фиг. 1 не показан) производят отсасывание воздуха из отводящих каналов 6, пористых металлических перегородок 11 и 12, образцов горных пород 13 и подводящих каналов 5. После завершения этого процесса микропрессами раздельно подают пластовую воду в образцы по подводящим каналам 5. Вода проходит пористую металлическую перегородку 11 и впитывается образцом горной породы 13, далее проходит через пористую металлическую перегородку 12 и поступает в отводящий канал 6. Процесс завершения насыщения образцов горных пород 13 контролируется постоянством их электросопротивления и соответствием давления на выходе из отводящего канала 6 пластовому внутрипоровому давлению. Измерительными электродами для замера электросопротивления образцов горных пород 13 являются верхняя металлическая втулка 9 с пористой металлической перегородкой 11 и нижняя металлическая втулка 10 с пористой металлической перегородкой 12, и отводящим каналом для воды 6, который электрически изолирован от корпуса общего затвора 3. Зная геометрические размеры каждого образца горной породы 13, "мертвый" объем подводящих 5 и отводящих 6 каналов и объем закачанной воды, определяют открытую пористость Кп.о. и удельное электросопротивление каждого образца по общеизвестным методикам. Затем к одному из шести отводящи х каналов 6 подсоединяют резистивиметрическую ячейку 19 с манометром, установленным и не полностью закрепленным на выходе канала 25 (фиг. 2). Вода поступает через отводящий канал 6 (фиг. 1) в полость резистивиметрической ячейки, после появления воды на выходе канала.25 плотно докручивают манометр (на фиг. 2 не показан) и прокачивают воду микропрессом. После создания в образцах горных пород 13 й в полости резистивиметрической ячейки 19 пластовых условий по давлению и температуре, измеряют удельное электросопротивление воды. Измерительными электродами в резистивиметрической ячейке служат корпус 23 и стержневой электрод, 29 (фиг. 2), электрически изолированный от затвора 24. По измеренным величинам удельных электросопротивлений образцов горных пород и пластовой воды определяют параметр пористости Рп каждого образца и строят график зависимости параметра пористости Рп от открытой пористости Кп.о. , Рп = (Кп. о.). Далее воду из образцов горных пород 13 вытесняют через подводящие каналы 5 нефтью, подаваемой от измерительных микропрессов раздельно к подводящим каналам 5 (микропрессы на фиг. 1 не показаны) через пористые металлические перегородки 11 и 12 и отводящие каналы 6, открыв вентили на отводящих каналах 6 и предварительно отсоединив от одного из них резистивиметрическую ячейку 19. В процессе вытеснения воды из образцов горных пород 13 нефтью регистрируют текущие значения их электросопротивлений, параметр насыщения Рн и объемы вытесненной воды из каждого образца отдельно в микробюретках (на фиг. 1 не показаны). После стабилизации электросопротивлений образцов горных пород 13 и объема вытесненной из них воды фиксируют остаточную водонасыщенность Ко.в. в них. Строят график зависимости параметра насыщения Рн от водонасыщения Кв, Рн = f(Кв). По величинам остаточной водонасыщенности Ко.в. и открытой пористости Кп.о. определяют эффективную пористость Кп.э. каждого образца горной породы 13 из соотношения: Кп.э. = Кп.о.(1 - Ко.в.). Далее нефть из образцов горных пород 13 вытесняют пластовой водой, осуществляя контроль за процессом вытеснения по замерам электросопротивлений образцов горных пород и объему вытесненной из них нефти. Стабилизация электросопротивлений образцов горных пород 13 и объема вытесненной из них нефти свидетельствует о завершении процесса вытеснения, что соответствуе т фазе формирования остаточной нефтенасыщенности Ко.н. в образцах 13. Зная величины Ко.в. и Ко.н. по каждому образцу определяют динамическую пористость Кп.д. из соотношения: Кп.д. = Кп.о.(1 - Ко.в. - Ко.н.) Строят графики зависимости Кп.э. = f(Kп.o.) и Кп.д. = f(K п.o.), по которым определяют критические значения эффективной и динамической пористости. Пористые металлические перегородки изготовлены из пористого электропроводного материала, например, из спрессованного и спеченного порошка никеля солевого. Размер их подобран в диапазоне 0,1-2,5 мкм, что соответствует теоретическим и экспериментальным представлениям о размере пор в коллекторах, занятых остаточными флюидами (3,4). Результаты измерений пористости и флюидонасыщенности образцов горных пород с помощью заявляемого устройства по Генчяйскому нефтяному месторождению (Балтийская синеклиза) приведены в таблице. Таким образом, с помощью заявляемого устройства определяются следующие петрофизические параметры образцов горных пород: - открытая пористость Кп.о.; - эффективная пористость Кп.э.; - динамическая пористость Кп.д.; - параметр пористости Рп; - параметр насыщения Рн при текущи х и конечных значениях водонасыщения; - остаточная водонасыщенность Ко.в.; -остаточная нефтенасыщенность Ко.н.; что способствует значительному расширению его функциональных возможностей по сравнению с прототипом. Использование заявленного нами устройства способствует также повышению достоверности и информативности исследований, так как все определяемые параметры взаимосвязаны друге другом, кроме того, увеличивается производительность исследований, поскольку устройство позволяет одновременно и раздельно исследовать шесть образцов горных пород. В настоящее время изготовлен экспериментальный образец устройства. Полученные с его помощью характеристик горных пород используются при обосновании подсчетных параметров коллекторов.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюDevice for determination of porosity and fluid saturation of samples of rocks

Автори англійськоюHubanov Yurii Semenovych, Nesterenko Mykola Yuriovych, Ladyka Yulian Pylypovych

Назва патенту російськоюУстройство для определения пористости и флюидонасыщенности образцов горных пород

Автори російськоюГубанов Юрий Семенович, Нестеренко Николай Юрьевич, Ладика Юлиан Филиппович

МПК / Мітки

МПК: G01N 15/08

Мітки: порід, зразків, флюїдонасиченості, визначення, пористості, пристрій, гірських

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/5-2927-pristrijj-dlya-viznachennya-poristosti-i-flyudonasichenosti-zrazkiv-girskikh-porid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення пористості і флюїдонасиченості зразків гірських порід</a>

Попередній патент: Антисейсмічна опора

Наступний патент: Спосіб вирощування гібридного насіння буряків

Випадковий патент: Спосіб прогнозування зрощення перелому