Магнітотранзисторний автогенератор напівмостового типу

Номер патенту: 40684

Опубліковано: 15.08.2001

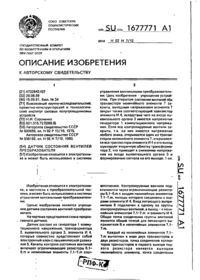

Формула / Реферат

Магнитотранзисторный автогенератор полумостового типа, содержащий первый и второй силовые транзисторы, параллельно которым подключены полупроводниковые диоды, трансформатор с обмотками положительной обратной связи, подключенными через базовые резисторы к управляющим переходам силовых транзисторов, каждый из которых шунтирован дополнительным транзистором, причем коллектор дополнительного транзистора подключен к базе силового транзистора, эмиттер – к эмиттеру, а база через резистор времязадающей цепи – к первому выводу и через конденсатор времязадающей цепи – ко второму выводу обмотки положительной обратной связи, при этом дополнительные транзисторы имеют одинаковый тип проводимости с силовыми транзисторами, отличающийся тем, что в него введены первый и второй дополнительные транзисторы различной проводимости, эмиттеры которых подсоединены к средней точке емкостного делителя, базы через разделительный диод связаны между собой и через резисторы – с выводами питающего напряжения, а коллекторы через ограничивающие резисторы подсоединены к одному из выводов светодиода оптопар, в то время как другой вывод светодиода присоединен к выводу питающего напряжения, а фоторезисторы оптопар включены параллельно резисторам времязадающих цепей, причем фоторезистор первой оптопары подключен параллельно резистору, расположенному в цепи запирания второго силового транзистора, а фоторезистор второй оптопары включен параллельно резистору, расположенному в цепи запирания первого силового транзистора.

Текст

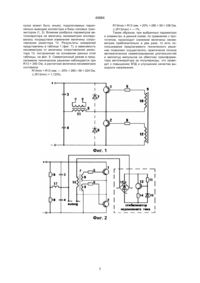

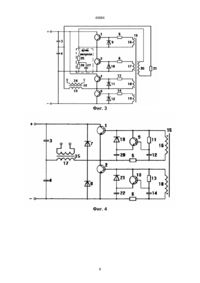

Магнитотранзисторный автогенератор полумостового типа, содержащий первый и второй силовые транзисторы, параллельно которым подключены полупроводниковые диоды, трансформатор с обмотками положительной обратной связи, подключенными через базовые резисторы к управляющим переходам силовых транзисторов, каждый из которых шунтирован дополнительным транзистором, причем коллектор дополнительного транзистора подключен к базе силового транзисто C2 (54) МАГНІТОТРАНЗИСТОРНИЙ АВТОГЕНЕРАТОР НАПІВМОСТОВОГО ТИПУ Tanya (11) UA так как у него, в отличие от однотактного однотранзисторного автогенератора, максимальное напряжение, прикладываемое к силовым транзисторам, не превышает напряжения питания, а его простота является преимуществом в сравнении с мостовым автогенератором. Простейший автогенератор полумостового типа (фиг. 1) содержит два силовых транзистора одинаковой проводимости 1 и 2, включенных последовательно, причем коллектор первого транзистора подсоединяется к положительному выводу питающего напряжения, а эмиттер второго к отрицательному, два конденсатора 3 и 4, которые также включены между собой последовательно и подсоединены к выводам питающего напряжения, силовой трансформатор 9, первичная обмотка которого подсоединяется одним выводом к средней точке силовых транзисторов, а другим выводом к средней точке конденсаторов емкостного делителя питающего напряжения. Обмотки положительной обратной связи силового трансформатора подключаются через ба (19) Изобретение относится к электротехнике, в частности, к преобразовательной технике, и может быть использовано при создании источников вторичного электропитания. Повышение уровня питающего напряжения современных устройств преобразовательной техники является одним из факторов улучшения энергетических и массо-габаритных показателей данных устройств. Повышенное напряжение сети постоянного тока и стремление к максимальному упрощению используемых схемотехнических решений определяют практический интерес к использованию магнитотранзисторных автогенераторов. В устройствах преобразовательной техники широкое распространение получили магнитотранзисторные автогенераторы трех типов: однотактные однотранзисторные, двухтактные полумостовые и двухтактные мостовые. По мере повышения рабочих напряжений наиболее эффективным оказывается магнитотранзисторный автогенератор полумостового типа, 40684 ______________________________ 40684 зовые резисторы 5 и 6 к управляющим переходам силовых транзисторов. В том случае, когда нагрузка имеет активно-индуктивный характер, силовые транзисторы шунтируются рекуперационными диодами 7 и 8, которые образуют контур возврата реактивной мощности в источник питания. Использование рекуперационных диодов в схемах двухтактных автогенераторов при активно-индуктивной нагрузке широко известно (в случае активной нагрузки диоды 7 и 8 могут отсутствовать). Однако при явных преимуществах данного типа автогенераторов, известны и недостатки, которыми они обладают. Это, прежде всего, возможность существования несимметричного режима работы и, во-вторых, насыщение сердечника магнитопровода трансформатора. Причины этих недостатков обусловлены следующим. Установившийся режим работы данных устройств характеризуются условиями: а) вольтсекундная площадь импульса на первичной обмотке трансформатора за период равна нулю; б) амперсекундная площадь импульса на первичной обмотке трансформатора за период равна нулю. Эти условия могут выполняться как при равной, так и при различной длительности соседних полупериодов. Равенство нулю площади импульса за период достигается смещением потенциала средней точки емкостного делителя. Таким образом, в автогенераторe полумостового типа возможен несимметричный режим. Такой режим работы приводит к повышению амплитуды токов через один из транзисторов, что может вызвать его отказ. При этом несимметрия в автогенераторе приводит не только к снижению КПД из-за неравномерной загрузки силовых транзисторов, но и к ухудшению формы выходного напряжения. Вторым существенным недостатком является насыщение сердечника магнитопровода трансформатора. Режим работы, когда частота переключений определяется насыщением сердечника, характеризуется повышенными значениями токов через силовые транзисторы и увеличением потерь мощности в них. Это происходит в результате того, что на этапе выключения резко увеличивается ток коллектора, при этом транзистор выходит в активную область, напряжение Uкэ начинает расти и на нем выделяется значительная мощность. В результате этого снижается КПД устройства, а значительный перегрев транзисторов нередко приводит к отказам. Известны технические решения, направленные на устранение указанных недостатков. Так, снизить несимметрию длительностей соседних полупериодов позволяет стабилизатор переменного тока, подключаемый последовательно первичной обмотке силового трансформатора (SU1753565, Полумостовой транзисторный инвертор с самовозбуждением, Ю.И. Гальперин и А.П. Доценко). Данное устройство (фиг. 2) работает следующим образом. Предположим, что включается один из транзисторов схемы, тогда в первичной обмотке 10 трансформатора 7 ток нарастает скачком до величины, ограниченной стабилизатором тока. Наведенная ЭДС во вторичной обмотке положительной обратной связи создает ток управления в ба зовой цепи данного транзистора, а в другой обмотке запирающее напряжение перехода базоэмиттер для второго силового транзистора. После насыщения сердечника трансформатора ток его намагничивания становится равным току заданному стабилизатором, а ток базы уменьшается до нуля; после чего происходит "опрокидывание" схемы. Таким образом, при помощи стабилизатора переменного тока задается неизменный ток базы транзисторов, что при дополнительной корректировке базовых резисторов позволяет получить симметричный режим работы. Известен также полумостовой инвертор (SU1494180, Полумостовой инвертор, В.Л. Григолия), в котором снижение несимметрии обеспечивается при помощи отрицательной обратной связи, действие которой уменьшает случайные отклонения величин напряжений на конденсаторах делителя и, соответственно, отклонения длительности тактов работы двухтактного генератора. В данном устройстве (фиг. 3) введены два дополнительных транзистора 7 и 8, а базовые обмотки являются частью коммутирующего трансформатора 15, при этом первичная обмотка 20 коммутирующего трансформатора через резистор 21 подключена между средней точкой одной пары транзисторов 1 и 2, и средней точкой конденсаторов 3 и 4, а первичная обмотка 23 силового трансформатора 22 подсоединена между средней точкой дополнительной пары транзисторов и средней точкой конденсаторов. Таким образом, в каждом такте работы инвертора первичные обмотки трансформаторов подключены к разным конденсаторам емкостного делителя. Допустим, что напряжение на первом конденсаторе 3 увеличилось, а на втором 4 соответственно уменьшилось. Тогда время такта, в течение которого первичная обмотка коммутирующего трансформатора подключена к первому конденсатору, уменьшается, а время такта, в течение которого она подключена ко второму конденсатору, увеличивается. Поскольку в каждом такте работы двухтактного генератора первичные обмотки трансформаторов подключены к различным конденсаторам, то время заряда первого конденсатора и время разряда второго уменьшается, а время, в течение которого первый конденсатор разряжается, а второй конденсатор заряжается, увеличивается. В результате чего напряжение на первом конденсаторе уменьшается и в схеме устанавливается более симметричный режим. Данные технические решения позволяют снизить уровень несимметрии в работе автогенераторов, однако в них не устраняется второй указанный недостаток автогенераторов — насыщение сердечника магнитопровода трансформатора. Наиболее близким по технической сущности и конструктивным признакам к предлагаемому техническому решению является самовозбуждающийся транзисторный инвертор (SU1244773, Самовозбуждающийся транзисторный инвертор, А.П. Мишачев и А.В. Романов). В данном устройстве удается не только снизить несимметрию в полумостовом автогенераторе, но и устранить насыщение сердечника магнитопровода. Самовозбуждающийся транзисторный инвертор (фиг. 4) содержит 2 40684 силовые транзисторы 1 и 2, трансформатор 15 с обмотками положительной обратной связи 16 и 18, подключенными через базовые резисторы 5 и 6 к управляющим переходам силовых транзисторов, каждый из которых шунтирован цепочкой последовательно включенных дополнительного транзистора (9, 10) и конденсатора (20, 22), причем конденсатор непосредственно подключен к эмиттеру силового транзистора, дополнительный транзистор между выводами эмиттера и коллектора шунтирован в обратном направлении диодом (19, 21), а база дополнительного транзистора подключена к времязадающей цепи, выполненной на резисторе (11, 13) и конденсаторе (12, 14). Устройство работает следующим образом. После того, как инвертор выходит на установившийся режим, силовые транзисторы 1 и 2 работают поочередно, пропуская ток в течении полупериода рабочей частоты. Диаграммы напряжений на базовой обмотке транзистора 2 и конденсаторе 14 времязадающей цепи для симметричного режима представлены на фиг. 5 (под номером 1). Допустим, что транзистор 2 отперт, а транзистор 1 заперт. Конденсаторы 20 и 12, стоящие в базовой цепи закрытого силового транзистора 1, заряжаются напряжением на обмотке 16 соответственно через базовый резистор 5, диод 19 и резистор времязадающей цепи 11. Благодаря действию сигнала положительной обратной связи схема находится в таком состоянии некоторое время. Конденсатор 22 на предыдущем полупериоде работы был заряжен до напряжения на обмотке 18 трансформатора 15. Напряжение на базовом резисторе 6 равно напряжению на обмотке 18 минус падение напряжения на эмиттерном переходе насыщенного транзистора 2. Конденсатор 14, заряженный до напряжения на обмотке 18 (на верхней обкладке минус), перезаряжается через резистор 13. При этом какое-то время напряжение отрицательно (запирающей полярности). По мере перезаряда конденсатора 14 в какой-то момент напряжение меняет полярность и вскоре достигает напряжения отпирания транзистора 10. При отпирании транзистора 10 его коллекторный ток резко возрастает, вызывая соответствующее уменьшение тока базы силового транзистора 2, что в конечном итоге приводит к выходу последнего из состояния насыщения в активный режим, что вызывает регенеративный процесс, в результате которого транзистор 1 открывается, а транзистор 2 попадает в область отсечки. Схема переходит во второе состояние равновесия. Таким образом, в данной схеме процесс переключения силовых транзисторов начинается не с увеличения тока в коллекторе открытого транзистора (как это имеет место в схемах с насыщающимся трансформатором), а с уменьшения базового тока. Благодаря этому коммутационные перегрузки силовых транзисторов отсутствуют. Длительность рабочего полупериода силового транзистора определяется времязадающей цепью. Постоянная времени этой цепи определяется величинами емкости конденсатора 12 (14) и сопротивления резистора 11 (13) и выбирается такой, чтобы "опрокидывание" схемы происходило раньше, чем наступало насыщение сердечника магнитопровода выходного трансформатора 15. Рассмотрим, за счет чего происходит снижение несимметрии в данной схеме. Исходя из того, что напряжения между базой и эмиттером дополнительных транзисторов 9 и 10 определяются из выражений: Uбэ9 = Uс20 — Ur5 + Uс12 Uбэ10 = Uс22 — Ur6 + Uс14, запишем систему уравнений для симметричного режима: —U2 + (U1 + U2) * (1—e^ (—t1/t1) = Uбэ9 — —Uс20 + U1 — Uбэ1 —U1 + (U1 + U2) * (1—e^ (—t2/t2) = Uбэ10— — Uс22 + U2 — Uбэ2 где U1 — прямое напряжение на обмотке 16; U2 — прямое напряжение на обмотке 18; (U1—Uбэ1) — напряжение на базовом резисторе 5; (U2—Uбэ2) — напряжение на базовом резисторе 6; t1 — длительность полупериода работы транзистора 1; t2 — длительность полупериода работы транзистора 2; t1 — постоянная времени времязадающей цепи R11, С12; t2 — постоянная времени времязадающей цепи R13, С14; (—U2+(U1+U2) * (1—e^ (—t1/t1))) — напряжение на конденсаторе С12; (—U1+(U1+U2) * (1—e^ (—t2/t2))) — напряжение на конденсаторе С14. При этом первое уравнение описывает электромагнитные процессы в цепи управления силовым транзистором 1, а второе — в цепи управления силовым транзистором 2. Принимая во внимание, что Uбэ9 @ Uбэ1, Uбэ10 @ Uбэ2 и решая данную систему относительно t1 и t2, получим: t1 = t1 * ln ((U1 + U2)/Uc20) t2 = t2 * ln ((U1 + U2)/Uc22), то есть длительность полупериода работы силового транзистора t1 (t2) зависит от постоянной времени времязадающей цепи t1 (t2) и от уровня напряжения на дополнительном симметрирующем конденсаторе Uс20 (Uс22). Допустим, в исходном состоянии схемы, когда транзистор 2 отперт, а транзистор 1 заперт, несимметрия схемы привела к тому, что напряжение на обмотке 18 в предыдущий полупериод больше, чем в настоящий, тогда транзистор 10 отпирается раньше, так как разность напряжения (Uс22—Ur6) становится больше своего номинального значения. Это приводит к уменьшению длительности открытого состояния транзистора 2 и, согласно выражению t1*U1=t2*U2, к увеличению амплитуды импульса (фиг. 5, диаграммы 2). Аналогичный результат может быть получен после подстановки значения Uс22 в выражение для t2 системы. Если же напряжение на обмотке 18 в предыдущий полупериод меньше, то длительность импульса увеличивается, а амплитуда уменьшается (фиг. 5, диаграммы 3). Таким образом, в обоих базовых цепях преобразователя происходит сравнение амплитуд положительного и отрицательного импульсов и вырав 3 40684 нивание за счет регулирования их длительностей. Однако, данное техническое решение, наряду с преимуществами, имеет серьезный недостаток. Из-за неидентичности параметров силовых транзисторов (прежде всего, различного времени рассасывания неосновных носителей в области базы на этапе выключения), и пассивных элементов преобразователя, в данном устройстве наблюдается значительная несимметрия даже при наличии дополнительного симметрирующего конденсатора. Для проверки эффективности (с точки зрения симметрирования длительности рабочих полупериодов) были проведены измерения длительности и амплитуды полупериодов при различных значениях постоянной времени времязадающих цепей в практических схемах автогенераторов (базовой — фиг. 6 и прототипа — фиг. 4). Для обеспечения идентичности параметров активных и пассивных элементов исследуемых схем, однотипные функциональные узлы строились на одноименных элементах. Так, например, в исследуемых схемах автогенераторов применялся один и тот же трансформатор, а два силовых транзистора были одного типа. Напряжение питания было так же постоянным для схем и составляло Е=200В. Измерения проводились на нижнем (2) силовом транзисторе автогенераторов, причем сигнальный вывод осциллографа подсоединялся к верхнему выводу (без точки) базовой обмотки 18, а нулевой — к нижнему выводу (с точкой) в схеме (фиг. 4) и к минусу питания в схеме (фиг. 6). Запуск автогенераторов осуществлялся при помощи резисторов смещения (условно не показаны, ввиду того, что способ запуска может быть иным), подключаемых параллельно выводам коллектора и базы силовых транзисторов (1, 2). Влияние разброса параметров автогенератора на величину несимметрии исследовалось посредством изменения величины сопротивления резистора 13. В исследуемых схемах использовались следующие типы элементов: Транзисторы силовые (1 и 2) — 2Т847А; дополнительные (9 и 10) — КТ3117А. Диоды рекуперационные (7 и 8) — 2Д230Б; 19, 21 — КД212В. Конденсаторы электролитические (3 и 4) — К50-29-300В22мкф; электролитические (20 и 22) — К50-24-6,3В220мкф; керамические (12 и 14) — КМ6-25В0,047мкф. Резисторы смещения — МЛТ-2Вт-62КОм; базовые (5 и 6) — МЛТ-0,25Вт-270Ом; 11 — МЛТ-0,25Вт-330Ом; 13 — последовательное соединение постоянного резистора МЛТ-0,25Вт-100 Ом и переменного ПП3-3Вт470 Ом. Результаты измерений представлены в таблице 1 (фиг. 7), а зависимости несимметрии от величины сопротивления резистора 13, построенные на основании данных этой таблицы, на фиг. 8. При этом были приняты следующие обозначения: U1 — Амплитуда напряжения на базовой обмотке силового транзистора 1 в рабочий (положительный) полупериод; U2 — Амплитуда напряжения на базовой обмотке силового транзистора 2 в рабочий полупериод; Т1 — Длительность полупериода работы силового транзистора 1; Т2 — Длительность полупериода работы силового транзистора 2; D =(U2—U1)/(U1+U2) *100% — Величина несимметрии в автогенераторе при различных значениях сопротивления резистора 13 времязадающей цепи, выраженная в процентах. В случае когда U1=U2 — наблюдается симметричный режим, при этом D = 0. Сравнивая зависимости, представленные на фиг. 8 можно сделать вывод о том, что симметричный режим в базовой схеме и схеме прототипа наблюдается при различных значениях сопротивления резистора 13 (327,5 и 135 Ом соответственно), кроме того в базовой схеме автогенератора, из-за неустойчивости, симметричный режим практически отсутствует, что отражено на соответствующем графике в виде пунктирной линии (то есть, данная схема, находясь в одном очень несимметричном режиме (D > 45%), при R13@ @327,5 Ом мгновенно переходит в другой очень несимметричный режим ( D > —65%) и наоборот). При этом, сравнение схем в какой-либо одной точке некорректно, поэтому величину несимметрии в исследуемых схемах необходимо определять относительно симметричного режима каждой схемы, задаваясь одинаковым разбросом (реально такой разброс не превышает 20%). Рассчитанная величина несимметрии в практических схемах автогенераторов составляла: для базовой схемы автогенератора — R13min =R13сим. —20% = 327,5—65,5= =262 Ом, D (R13min) = 50,25%; R13max = R13сим. + 20% = 327,5+65,5= =393 Ом, D (R13max) = —66,26%; для схемы прототипа — R13min =R13сим. —20% = 135—27 = 108 Ом, D (R13min) = 2,25%; R13max = R13сим. + 20% = 135+27 = 162 Ом, D (R13max) = —2,375%. В результате сравнения полученных величин можно отметить, что хотя в схеме прототипа (фиг. 4) наблюдается значительное снижение несимметрии относительно базовой схемы (фиг. 6), она обладает высоким уровнем несимметрии, который ограничивает области ее применения. Так, например, если самовозбуждающийся транзисторный инвертор (фиг. 4) применяется в качестве задающего генератора для двухтактногомостового преобразователя, то существующая несимметрия в импульсах управления приводит к повышению амплитуды токов через одну пару транзисторов, что снижает КПД и может вызвать их отказ. Другим примером, когда несимметрия рабочих полупериодов в схеме прототипа приводит к нежелательным последствиям, является работа данного 4 40684 устройства на двухполупериодный выпрямитель с емкостным фильтром — в этом случае наблюдается режим однополупериодного выпрямления, при котором возрастают выходное напряжение и пульсации. В основу изобретения поставлена задача создания магнитотранзисторного автогенератора полумостового типа, в котором благодаря дополнительной обратной связи по напряжению на емкостном делителе достигается повышение КПД и улучшение симметрии длительности импульсов выходного напряжения. Поставленная задача решается за счет того, что в магнитотранзисторный автогенератор полумостового типа, содержащий первый и второй силовые транзисторы, параллельно которым подключены полупроводниковые диоды, трансформатор с обмотками положительной обратной связи, подключенными через базовые резисторы к управляющим переходам силовых транзисторов, каждый из которых шунтирован дополнительным транзистором, причем коллектор дополнительного транзистора подключен к базе силового транзистора, эмиттер к эмиттеру, а база через резистор времязадающей цепи к первому выводу и через конденсатор времязадающей цепи ко второму выводу обмотки положительной обратной связи, при этом дополнительные транзисторы имеют одинаковый тип проводимости с силовыми транзисторами, введены первый и второй дополнительные транзисторы различной проводимости, эмиттеры которых подсоединены к средней точке емкостного делителя, базы через разделительный диод связаны между собой и через резисторы с выводами питающего напряжения, а коллекторы через ограничивающие резисторы подсоединены к одному из выводов светодиода оптопар, в то время как другой вывод светодиода присоединен к выводу питающего напряжения, а фоторезисторы оптопар включены параллельно резисторам времязадающих цепей, причем фоторезистор первой оптопары подключен параллельно резистору, расположенному в цепи запирания второго силового транзистора, а фоторезистор второй оптопары включен параллельно резистору, расположенному в цепи запирания первого силового транзистора. Сравнительный анализ с прототипом показывает, что предлагаемое техническое решение отличается наличием новых элементов, составляющих узел симметрирования: дополнительных транзисторов различной проводимости, диоднорезистивных оптопар, эталонного делителя и ограничивающих резисторов. Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что дополнительная обратная связь, воздействующая на времязадающие цепи, известна (SU1660113, Преобразователь постоянного напряжения, Н.С. Комаров, В.И. Слепышев, Г.И. Шешин и Ю.Д. Миронов, фиг. 9), однако, в отличие от заявляемого, в данном устройстве симметрирование формы выходного напряжения не происходит и она предназначена для решения совершенно другой задачи, а именно, для компенсации разности падений напряжений на выходных выпрямительных диодах. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, является необходимой и достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением нового технического результата. На фигуре 1 изображена принципиальная схема простейшего автогенератора полумостового типа. На фигуре 2 представлена принципиальная схема аналога — SU1753565. Полумостовой транзисторный инвертор с самовозбуждением. Ю.И. Гальперин и А.П. Доценко. На фигуре 3 представлена принципиальная схема аналога — SU1494180. Полумостовой инвертор. В.Л. Григолия. На фигуре 4 изображена принципиальная схема протипа — SU1244773. Самовозбуждающийся транзисторный инвертор. А.П. Мишачев и А.В. Романов. На фигуре 5 представлены диаграммы напряжений на базовой обмотке силового транзистора 2 и конденсаторе 14 времязадающей цепи прототипа в процессе симметрирования длительностей соседних полупериодов. При этом, симметричный режим изображен на диаграммах 1, несимметричный режим, когда на предыдущем полупериоде напряжение на базовой обмотке выше номинального, на диаграммах 2 и несимметричный режим, когда на предыдущем полупериоде напряжение на базовой обмотке ниже номинального, на диаграммах 3. На фигуре условно показаны три полных периода работы автогенератора, что является достаточным для описания процесса симметрирования — начальная несимметрия первого периода снижается на втором периоде и исчезает на третьем периоде (диаграммы 2 и 3). На фигуре 6 изображена базовая схема автогенератора, отличающаяся от простейшей схемы автогенератора полумостового типа (фигура 1) введением узлов коммутации состоящих из дополнительного транзистора 9 (10) и времязадающей цепи 11, 12 (13, 14). Данная схема используется при экспериментальном сравнении со схемой прототипа (с точки зрения эффективности симметрирования длительности рабочих полупериодов). Фигура 7 представляет собой таблицу 1, в которой приведены результаты измерений несимметрии в практических схемах автогенераторов (фигуры 4, 6, 10). На фигуре 8 представлены зависимости несимметрии от величины сопротивления переменного резистора 13, построенные на основании таблицы 1. На фигуре 9 изображена принципиальная схема — (SU1660113, Преобразователь постоянного напряжения, Н.С. Комаров, В.И. Слепышев, Г.И. Шешин и Ю.Д. Миронов), в которой имеются признаки, сходные с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа. На фигуре 10 представлена принципиальная схема заявляемого технического решения. Заявляемое устройство (фиг. 10) содержит последовательно соединенные силовые транзисторы 1 и 2, конденсаторы 3 и 4 емкостного делителя напряжения, которые, как и транзисторы 1, 2, соединены последовательно и подключены к выводам питающего напряжения, базовые резисторы 5 и 6, рекуперационные (полупроводниковые) 5 40684 диоды 7 и 8, включенные последовательно между собой и параллельно силовым транзисторам 1 и 2, причем катод диода 7(8) подсоединен к коллектору, а анод к эмиттеру транзистора 1(2). Наличие рекуперационные (полупроводниковых) диодов необходимо только в случае активно-индуктивной нагрузки (когда они образуют контур возврата реактивной мощности), если же нагрузка активная, то диоды 7 и 8 могут отсутствовать. Дополнительные запирающие транзисторы 9 и 10 подключены коллектором к базе, а эмиттером к эмиттеру силового транзистора 1 и 2 соответственно, при этом базовый вывод транзистора 9 связан с резистором 11 и конденсатором 12, а базовый вывод транзистора 10 связан с резистором 13 и конденсатором 14 времязадающих цепей, трансформатор 15 с обмотками 16 и 18 положительной обратной связи и первичной обмоткой 17, подключенной одним выводом к общей точке транзисторов 1 и 2, а другим выводом к общей точке конденсаторов 3 и 4. Цепь, состоящая из последовательно соединенных обмотки 16(18) и резистора 5(6), включена между базой и эмиттером транзистора 1(2). Времязадающие цепи 11, 12 и 13, 14 подключены параллельно обмоткам 16 и 18, причем конденсатор 12(14) включается между резистором 11(13) и точкой соединения эмиттера силового транзистора 1(2) с обмоткой 16(18) трансформатора 15, а резистор 11(13) подключен между конденсатором 12(14) и точкой соединения резистора 5(6) с обмоткой 16(18) трансформатора 15. Предлагаемое устройство также содержит узел симметрирования, состоящий из транзисторов различной проводимости 19 и 20, диодно-резистивных оптопар 21 и 22, эталонного делителя выполненного на резисторах 23 и 25, диода 24 и ограничивающих резисторов 26 и 27, причем эмиттер транзистора 19(20) подсоединен к средней точке конденсаторов 3 и 4, коллектор транзистора 19(20) соединен с ограничивающим резистором 26(27), а база транзистора 19(20) с анодом (катодом) диода 24. Резистор транзистора 19(20) включен между базой транзистора 19(20) и положительным (отрицательным) выводом питающего напряжения. Диод диодно-резистивной оптопары 21(22) подключен анодом (катодом) к положительному (отрицательному) выводу питающего напряжения, а катодом (анодом) к резистору 26(27), при этом, резистор диодно-резистивной оптопары 21(22) подключен параллельно резистору 13(11) времязадающей RC-цепи. Устройство работает следующим образом. После запуска и выхода автогенератора на установившийся режим силовые транзисторы 1 и 2 пропускают ток поочередно в течении полупериода рабочей частоты. Допустим, что транзистор 1 отперт, а транзистор 2 заперт. Питающее напряжение Е приложено к запертому транзистору 2 и распределяется поровну между первичной обмоткой 17 трансформатора 15 и конденсатором 4. В результате действия положительной обратной связи схема будет находиться в таком состоянии до тех пор, пока на конденсаторе 12 времязадающей RC-цепи напряжение не возрастет до уровня, при котором отпирается транзистор 9. При отпирании транзистора 9 его коллекторный ток резко возрастает, вызывая соответствующее уменьшение тока базы силового транзистора 1, что в конечном итоге приводит к выводу последнего из состояния насыщения в режим усиления, после чего наступает регенеративный процесс, в результате которого транзистор 2 открывается, а транзистор 1 попадает в область отсечки. Далее аналогичные процессы повторяются для транзистора 2. Параметры времязадающей цепи 11, 12 (13, 14) рассчитываются таким образом, чтобы переключение силовых транзисторов происходило раньше, чем наступало насыщение трансформатора 15. Предположим, что длительность проводящего состояния транзистора 1 больше чем транзистора 2. Тогда напряжение на конденсаторе 4 выше чем на конденсаторе 3 и в схеме существует несимметричный режим. При наличии узла симметрирования, показанного на фиг. 10, происходит следующее. При превышении на конденсаторе 4 напряжения 0,5 Е, отпирается транзистор 20 и через светодиод оптопары 22 начинает протекать ток, ограниченный резистором 27. Это приводит к резкому уменьшению сопротивления фоторезистора данной оптопары и уменьшению общего сопротивления (параллельное соединение с резистором 11) резистора времязадающей цепи. В результате чего отпирание транзистора 9 и соответственно запирание транзистора 1 происходит раньше (то есть длительность открытого состояния транзистора 1 сокращается), напряжение на конденсаторе 4 снижается и в схеме устанавливается симметричный режим. При этом, сопротивление 26(27) выбирается таким, чтобы с одной стороны обеспечить безопасную работу оптопары, ограничив на допустимом уровне ток через светодиод, а с другой стороны этот ток не должен быть слишком маленьким из-за того, что необходимо обеспечить высокую чувствительность к изменениям напряжения на емкостном делителе 3, 4. Для проверки эффективности предлагаемого технического решения (с точки зрения симметрирования длительности рабочих полупериодов) были проведены измерения длительности и амплитуды полупериодов при различных значениях постоянной времени времязадающих цепей, аналогично измерениям, проведенным для схем фиг. 4 и фиг. 6. При этом, в предлагаемой схеме использовался трансформатор и те же типы элементов, что и в названных схемах (перечислены выше), а также: Транзисторы 19 — КТ504А; 20 — КТ505А. Диод 24 — КД510А. Диодно-резистивные оптопары 21, 22 — АОР124А. Резисторы 23, 25 — МЛТ-0,25Вт-100КОм; 26, 27 — МЛТ-2Вт-8,2КОм. Напряжение питания составляло Е=200В. Измерения проводились на нижнем (2) силовом транзисторе автогенератора, причем сигнальный вывод осциллографа подсоединялся к верхнему выводу (без точки) базовой обмотки 18, а нулевой — к минусу питания. Запуск автогенератора осуществлялся при помощи резисторов смещения (условно не показаны, ввиду того, что способ за 6 40684 пуска может быть иным), подключаемых параллельно выводам коллектора и базы силовых транзисторов (1, 2). Влияние разброса параметров автогенератора на величину несимметрии исследовалась посредством изменения величины сопротивления резистора 13. Результаты измерений представлены в таблице 1 (фиг. 7), а зависимость несимметрии от величины сопротивления резистора 13, построенная на основании данных этой таблицы, на фиг. 8. Симметричный режим в предлагаемом техническом решении наблюдается при R13 = 280 Ом, а расчетная величина несимметрии составила: R13min = R13 сим. — 20% = 280—56 = 224 Ом, D (R13min) = 1,125%, R13max = R13 сим. + 20% = 280 + 56 = 336 Ом, D (R13max) = —1%. Таким образом, при выбранных параметрах и элементах, в данной схеме, по сравнению с прототипом, происходит снижение величины несимметрии приблизительно в два раза, то есть использование предлагаемого технического решения позволяет осуществлять практически полное автоматическое симметрирование длительностей и амплитуд импульсов на обмотках трансформатора автогенератора за полупериоды, что приводит к повышению КПД и улучшению качества выходного напряжения. Фиг. 1 Фиг. 2 7 40684 Фиг. 3 Фиг. 4 8 40684 Фиг. 5 Фиг. 6 9 40684 Фиг. 7 Фиг. 8 10 40684 Фиг. 9 Фиг. 10 Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3 – 72 – 89 (03122) 2 – 57 – 03 11

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюTransistor half-bridge self-excited oscillator

Автори англійськоюKomarov Mykola Serhiiovych, Lisimov Oleh Petrovych

Назва патенту російськоюТранзисторный полумостовой автогенератор

Автори російськоюКомаров Николай Сергеевич, Лисимов Олег Петрович

МПК / Мітки

Мітки: типу, магнітотранзисторний, автогенератор, напівмостового

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/11-40684-magnitotranzistornijj-avtogenerator-napivmostovogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Магнітотранзисторний автогенератор напівмостового типу</a>

Попередній патент: Спосіб одержання карбонових кислот або відповідних складних ефірів у присутності каталізатора на основі родію та іридію

Наступний патент: Спосіб одержання n-фенілпіразолів

Випадковий патент: Пристрій для масажу в су-джок терапії