Індикаторна система експонометра

Формула / Реферат

1. Индикаторная система экспонометра, содержащая светоизмерительное средство, продуцирующее светоизмерительный сигнал как функцию интенсивности принятого света, связанное с этим средством средство изменения светоизмерительного сигнала в ответ изменяющему сигналу, средства ввода и индикации значений чувствительности пленки, выдержки и диафрагмы и средство индикации тона элемента объекта на пленке, отличающаяся тем, что средства ввода значений чувствительности, выдержки и диафрагмы связаны со входами средства изменения, а с выходом последнего связано средство индикации тона.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что средство индикации тона выполнено на цифровой элементной базе и его шкала тона содержит ряд индикаторных элементов (точек или штрихов), расположенных вдоль линии аналоговых значений тона.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что средство индикации тона содержит средство памяти, обеспечивающее запоминание и закрепление на шкале тона одиночной или групповой последовательно полученной тональной индикации, в том числе от элементов объекта, интенсивность света которых изменялась вплоть до момента записи в память.

4. Система по п.3, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, один импульсный датчик величины и направления перемещения органа ввода изменяющего сигнала и связанное с этим датчиком средство равномерного сдвига записанной тональной индикации относительно линии аналоговых значений тона, при согласованном изменении индикации значения того из экспозиционных параметров, за счет которого осуществляют этот сдвиг.

5. Система по п.1, отличающаяся наличием индикатора освещенности объекта, связанного со средствами ввода составляющих изменяющего сигнала.

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что ее средство изменения светоизмерительного сигнала выполнено с применением потенциометров.

7. Система по п.1, отличающаяся тем, что ее средство изменения светоизмерительного сигнала выполнено с применением оптических элементов, регулирующих интенсивность света, представляющего яркость (освещенность) объекта.

Текст

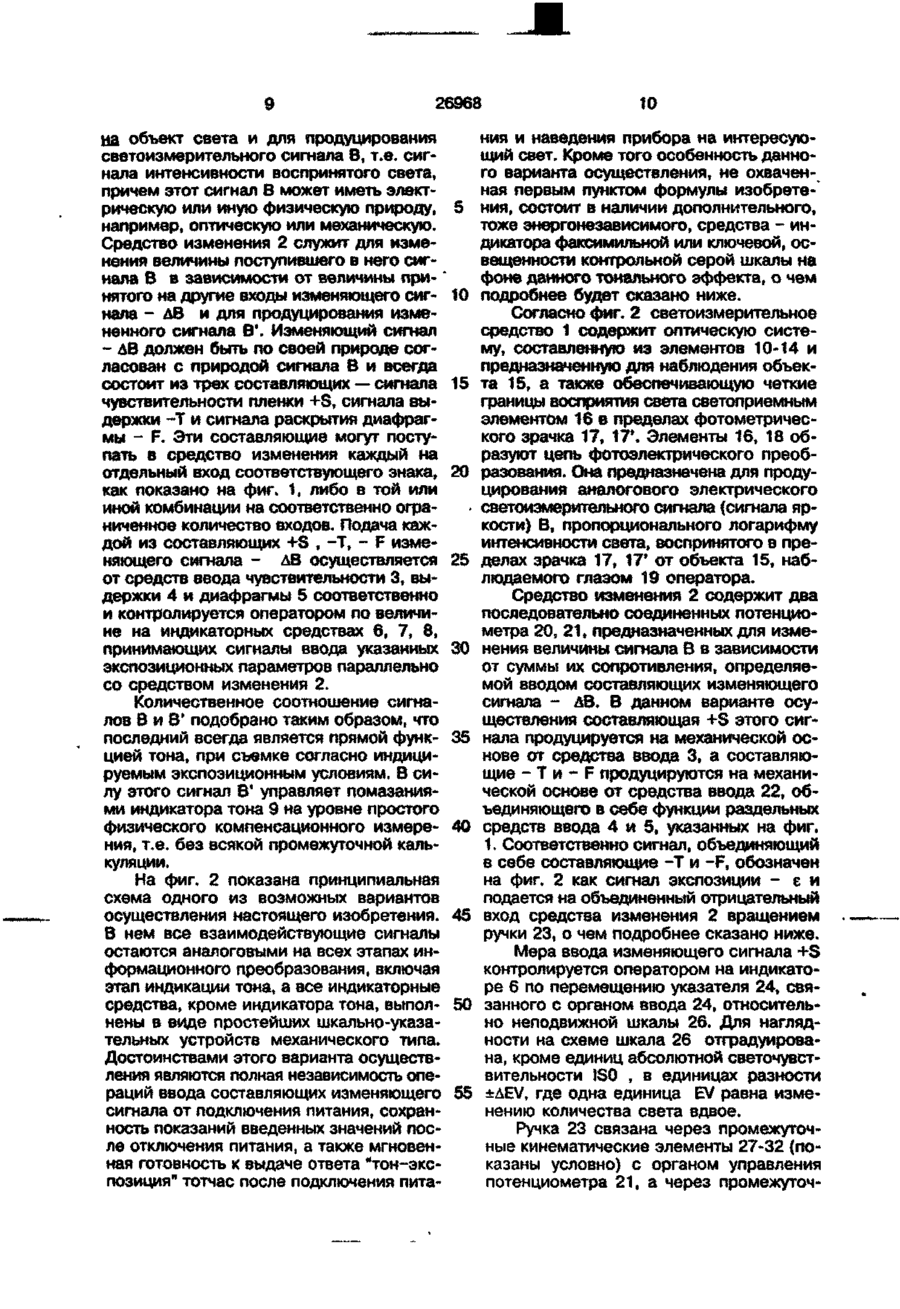

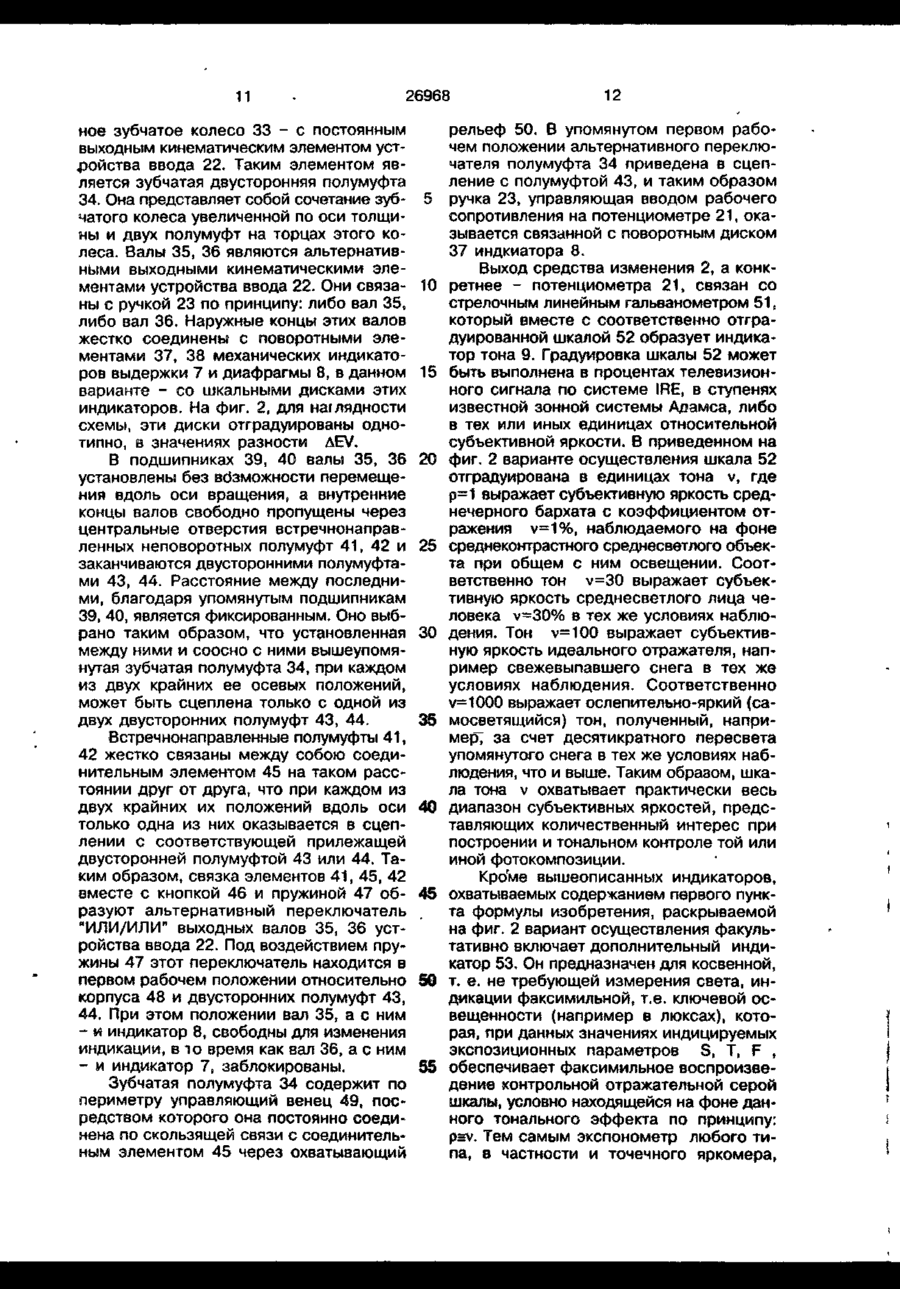

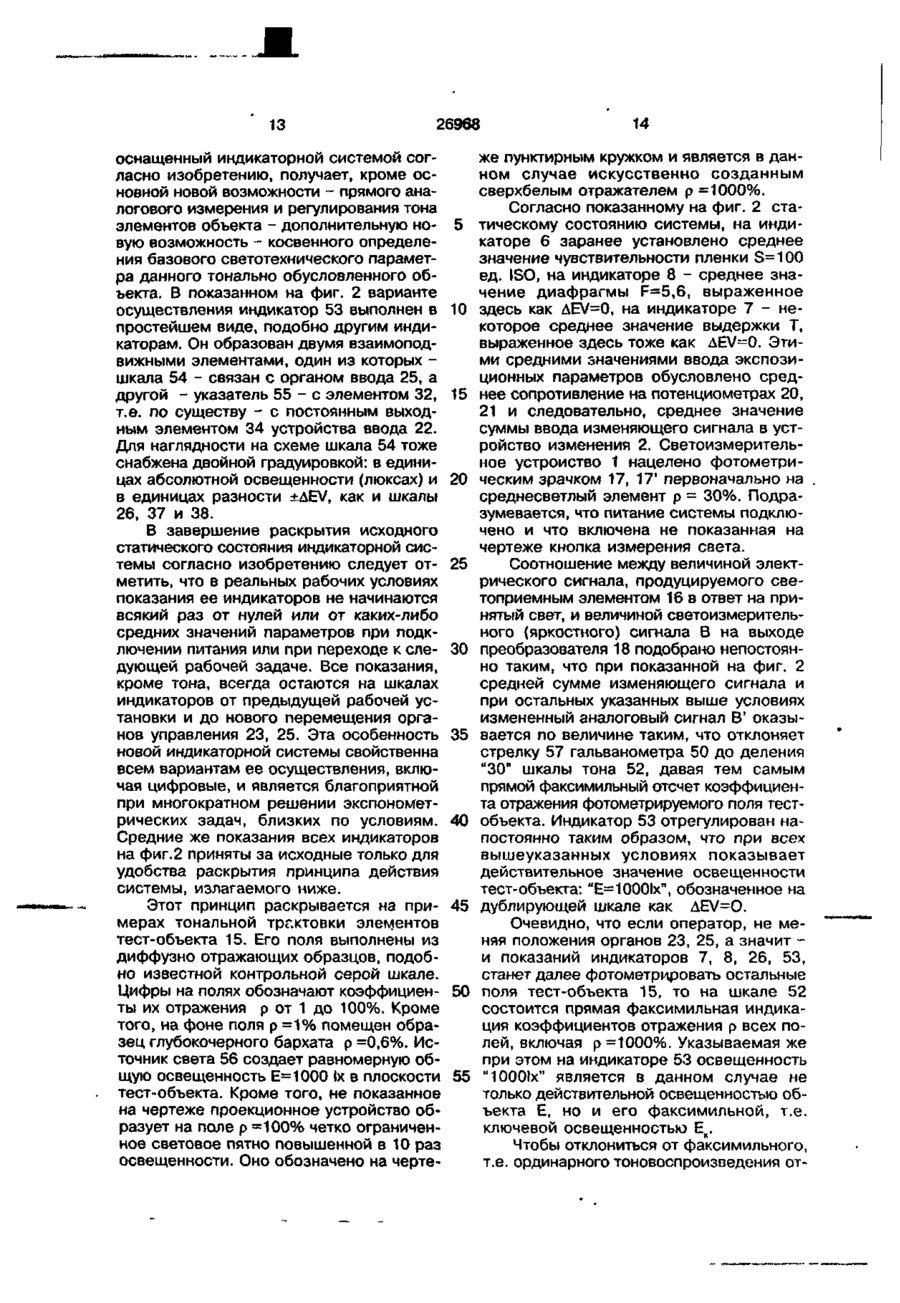

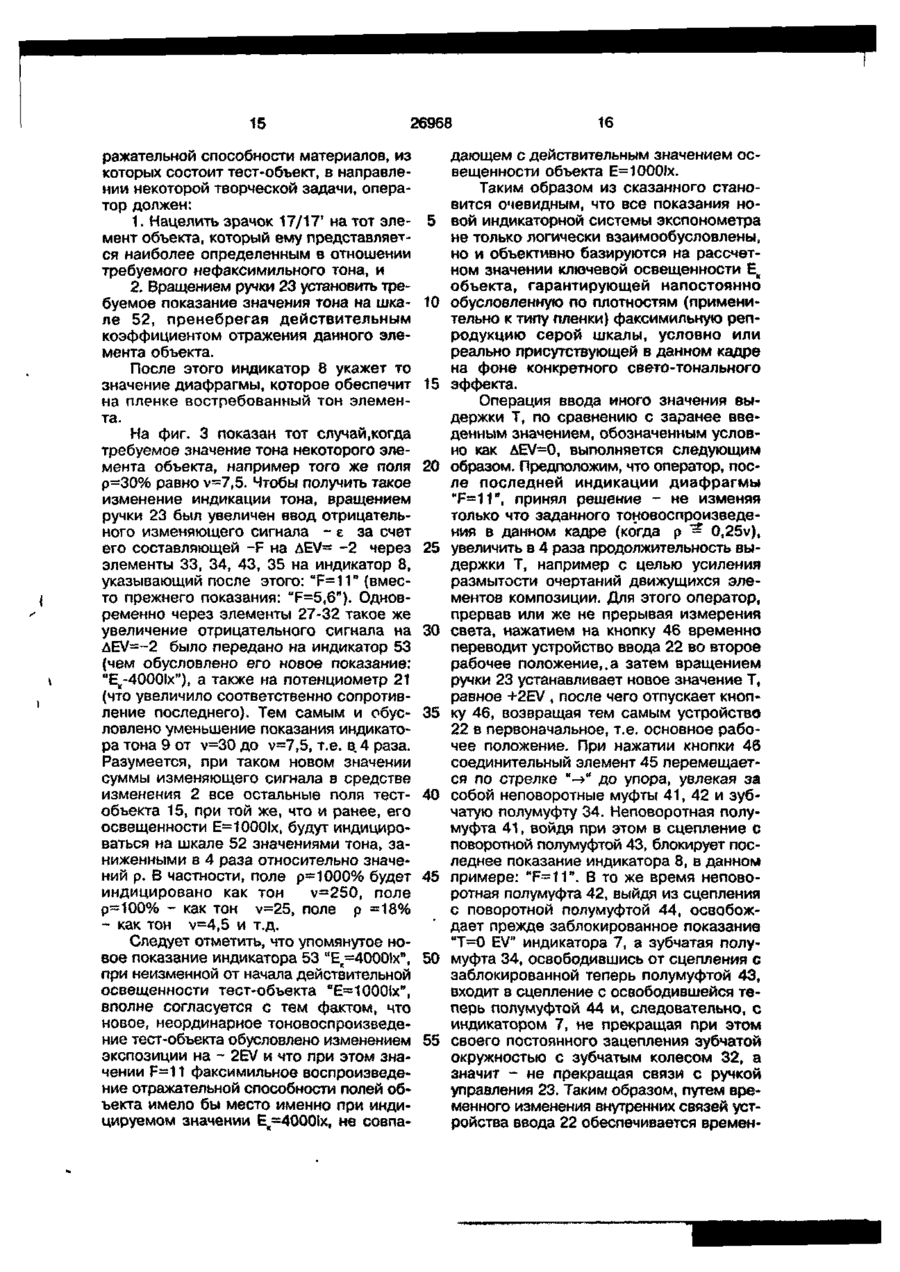

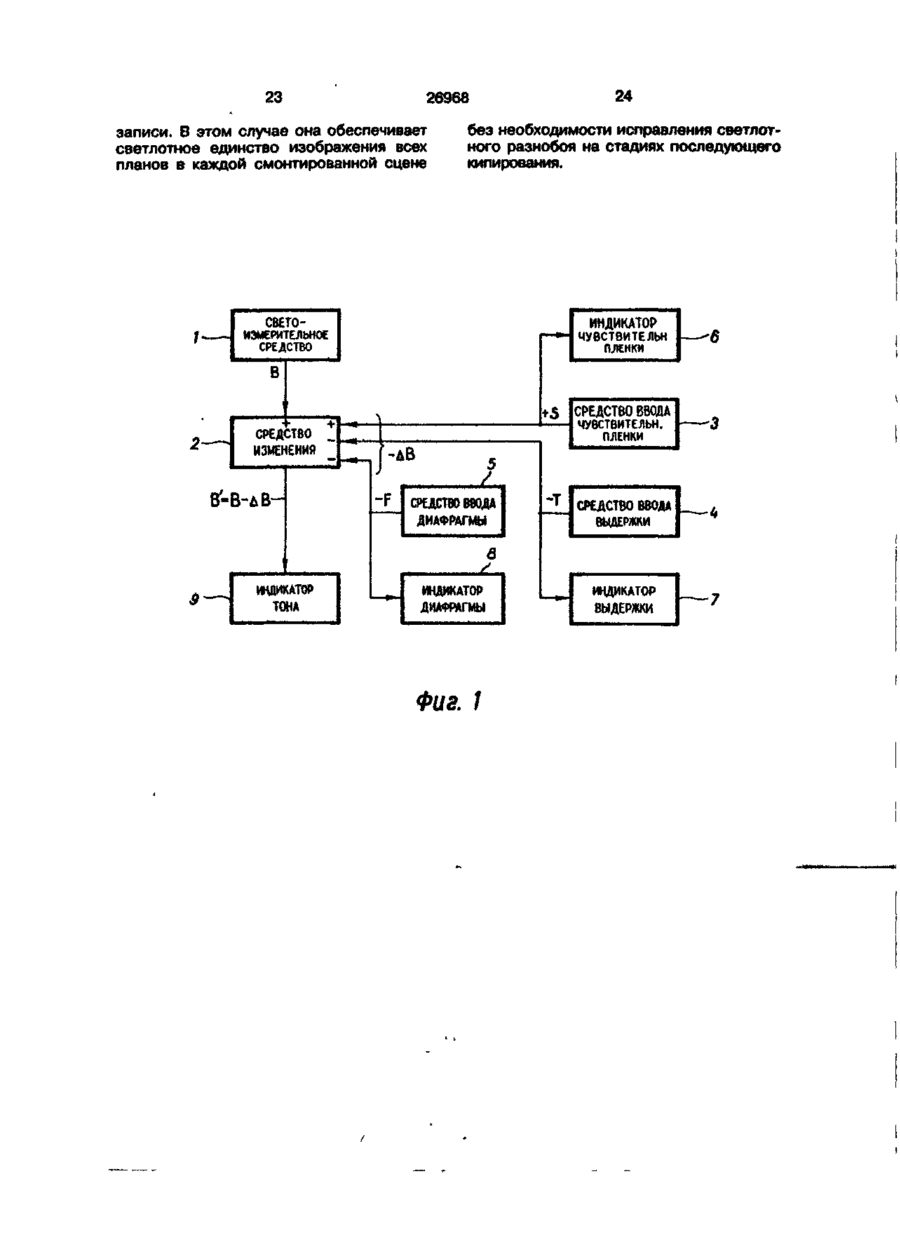

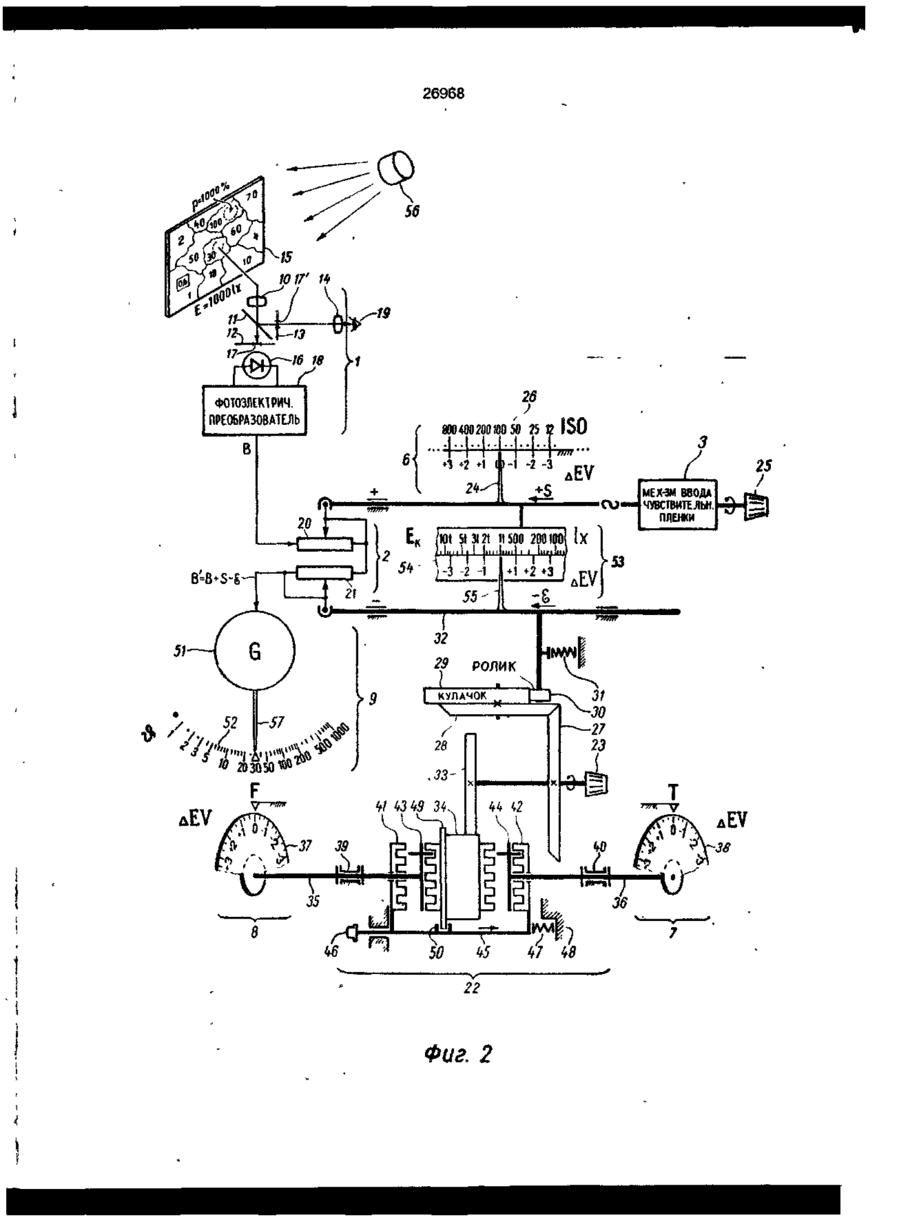

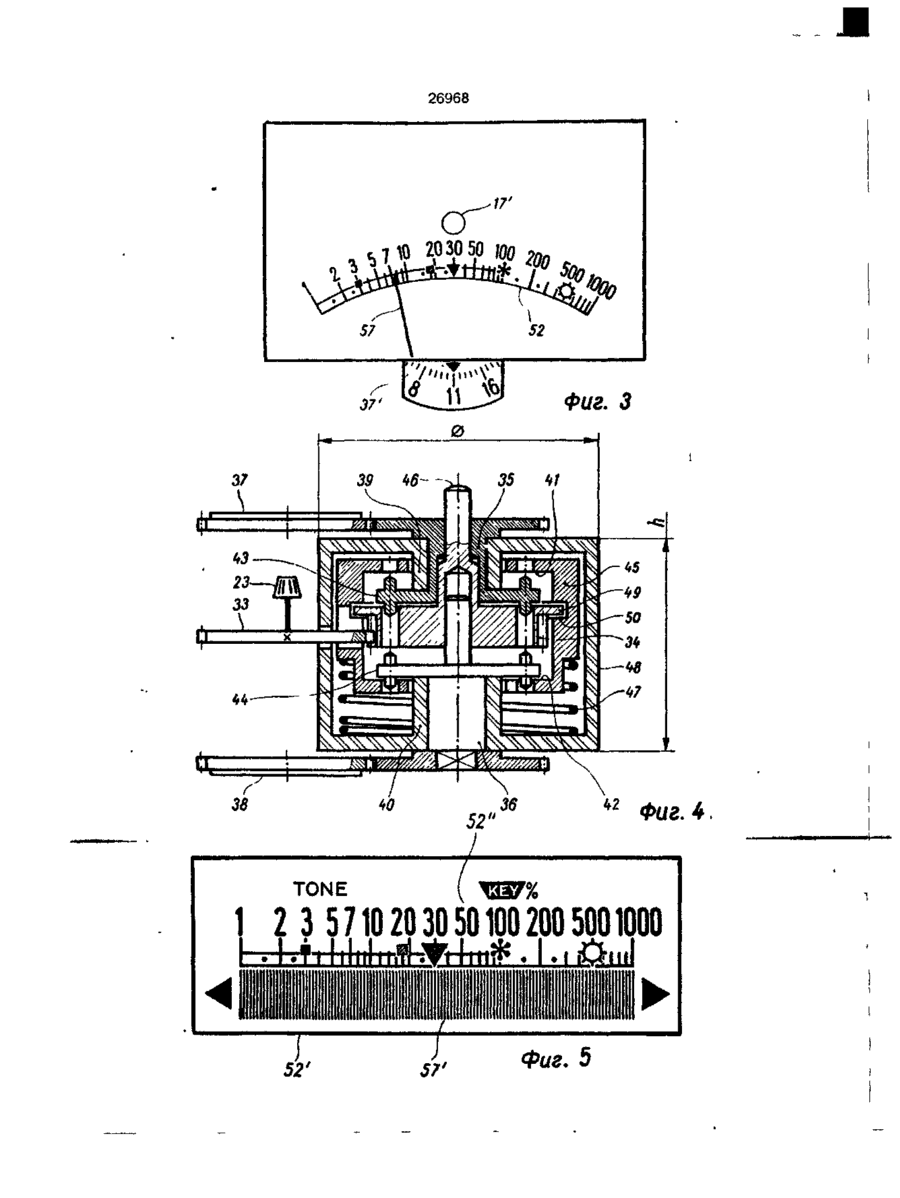

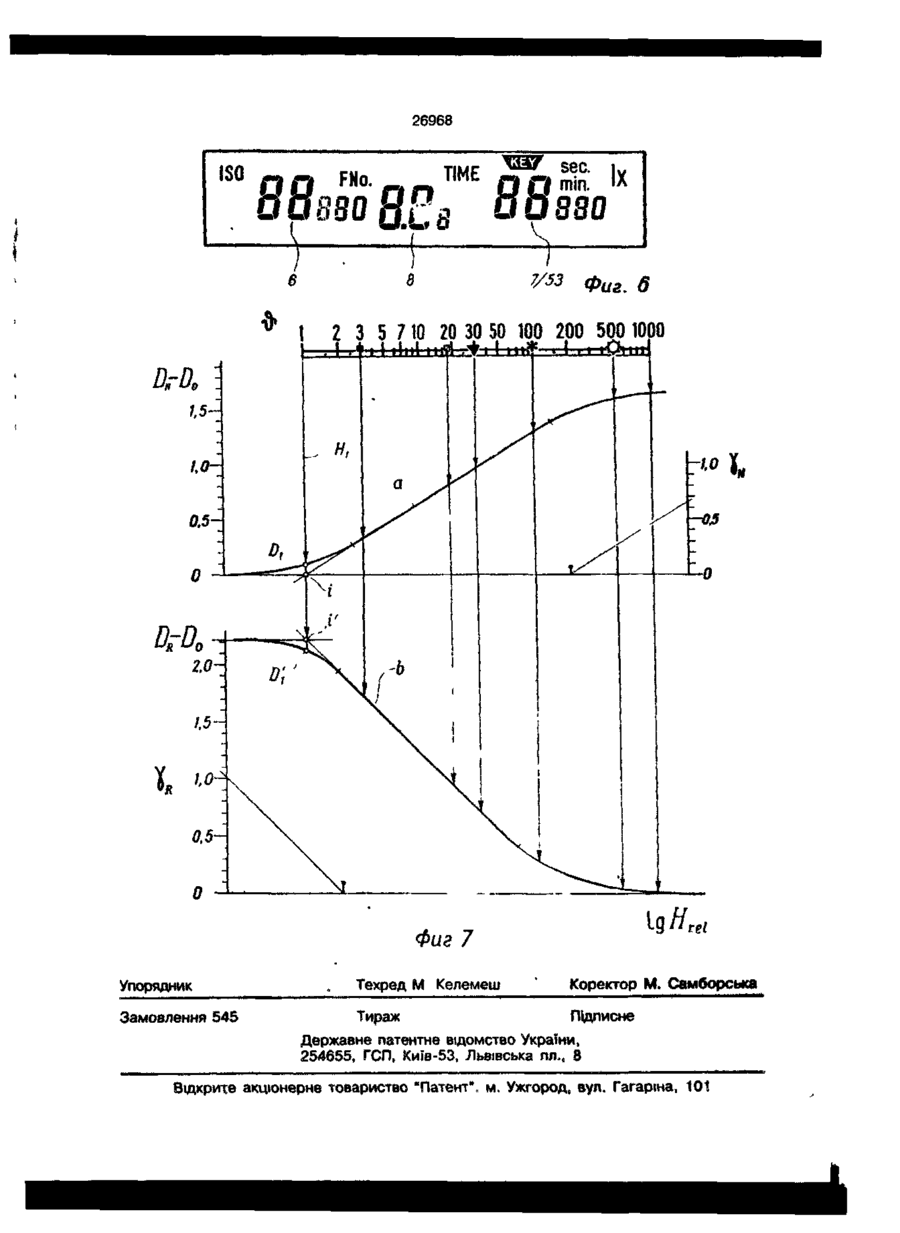

1. Индикаторная система экспонометра, содержащая светоизмерительное средство, продуцирующее светоизмерительный сигнал как функцию интенсивности принятого света, связанное с этим средством средство изменения светоизмерительного сигнала в ответ изменяющему сигналу, средства ввода и индикации значений чувствительности пленки, выдержки и диафрагмы и средство индикации тона элемента объекта на пленке, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что средства ввода значений чувствительности, выдержки и диафрагмы связаны со входами средства изменения, а с выходом последнего связано средство индикации тона. 2. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что средство индикации тона выполнено на цифровой элементной базе и его шкала тона содержит ряд индикаторных элементов (точек или штрихов), расположенных вдоль линии аналоговых значений тона. 3. Система по п. 2, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что средство индикации тона содержит средство памяти, обеспечивающее запоминание и закрепление на шкале тона одиночной или групповой последовательно полученной тональной индикации, в том числе от элементов объекта, интенсивность света которых изменялась вплоть до момента записи в память 1. Система по п. 3, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что она содержит по крайней мере один импульсный датчик величины и направления перемещения органа ввода изменяющего сигнала и связанное с этим датчиком средство равномерного сдвига записанной тональной индикации относительно линии аналоговых значений тона, при согласованном изменении индикации значения того из экспозиционных параметров, за счет которого осуществляют этот сдвиг. 5. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я наличием индикатора освещенности объекта, связанного со средствами ввода составляющих изменяющего сигнала. 6. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что ее средство изменения светоизмерительного сигнала выполнено с применением потенциометров. 7. Система по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что ее средство изменения светоизмерительного сигнала выполнено с применением оптических элементов, регулирующих интенсивность света, представляющего яркость (освещенность) объекта. Os чО ON о 26968 Настоящее изобретение относится к фотографическим светоизмерительным приборам, а конкретнее - к индикаторной системе экспонометра, дающей фотографу информацию об условиях правильной экспозиции при съемке. Обычно в основе построения калькулятора съемочной экспозиции лежит то предположение, что типичный объект съемки является в целом среднесветлым и отражает 18% упавшего на него света, так же как и тот его элемент, свет от которого должен измеряться точечным экспонометром для определения экспозиции. При этом подразумевается, что при экспонировании согласно условиям, указанным на калькуляторе экспонометра, измерявшийся среднесветлый элемент объекта будет воспроизведен на пленке заранее предопределенной средней точкой (плотностью) широты пленки, а элементы более и менее светлые - соответственно другими плотностями в пределах упомянутой широты. Между тем в действительности в конкретном объекте съемки именно такого среднесветлого элемента может и не быть, или же не такой по светлоте элемент является сюжетно главным в данной фотокомпозиции. Поэтому в каждом отдельном случае искушенный в художественной фотографии оператор стремится учесть тональную функцию фотометрируемых элементов в данном кадре. С учетом этой функции он вносит свою субъективную поправку в рутинный ответ калькулятора экспозиции, в котором каждый измеренный элемент кадра трактуется как среднесветлый. Опыт таких поправок приобретается медленно и все же он не гарантирует от разброса плотности отдельных кадров, особенно явного при неординарных свето-тональных эффектах, и творческих изобразительных задачах Известен точечный экспонометр [1], позволяющий калькулировать экспозицию, по выбору, в трех режимах: по среднесветлому элементу, по "светам" и по "теням". Первый режим калькуляции связывает экспозиционный ответ экспонометра со средней точкой широты пленки, второй - с точкой верхнего предела широты пленки, третий режим - с точкой нижнего предела широты пленки. Это обеспечивает возможность равноценного экспонирования таких объектов съемки, у которых "света" или "тени" действительно отличаются по отражению света, по сравнению со среднесветлым элементом объекта, ровно во столько pasf во сколько раз отличаются 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 по сенситометрической экспозиции Н=Іх • s соответствующие крайние точки той широты пленки, которая рассчетно "заложена" в конструкцию данного калькулятора экспозиции. Однако такие случаи совпадения у реальных объектов съемки встречаются редко и непредсказуемо, поскольку "светами" могут считаться, например, элементы от приглушенно белого тона (= 60% белизны) до ослепительно ярких тонов (= 1000% белизны и более), а "тенями" могут считаться элементы от светлочерного (s 5% белизны) до глубокочерного, но не совпадающего с абсолютно черным (= 0,5% белизны). В силу такой растяжимости понятий "света" и "тени", определение по ним экспозиции конкретных объектов остается приблизительным в той же степени, что и по среднесветлым элементам, хотя и сопровождается более высоким комфортом работы. Известен точечный экспонометр [2], в котором калькулятор экспозиции позволяет определять экспозицию по среднесветлому элементу, по "светам* и по "теням" объекта, отображая экспозиционные параметры - чувствительность пленки, выдержку и диафрагму в числовой форме на сегментном жидкокристаллическом индикаторе. Параллельно этому индикаторная система этого экспонометра отображает вычисленное по замеру света значение диафрагмы, с округлением до 0,5 EV , на дополнительной, постоянно наблюдаемои протяженной шкале диафрагм в виде индикаторной точки, появившейся напротив соответствующего значения шкалы. При этом может быть отображено одновременно несколько последовательно выполненных замеров. Это позволяет, кроме получения собственно экспозиционных ответов, приближенно определять различия интенсивности измеренных яркостей по расстояниям между задействованными индикаторными точками, либо в значениях делений диафрагмы, отмеченных этими точками. Однако такая точечная информация не содержит ответа на вопрос, какое место в шкале субъективных яркостей (тонов) или в ряду плотностей на пленке займет та или иная индицируемая на точечном индикаторе диафрагмы яркостная точка (элемент) объекта при указанных экспонометром условиях съемки. Известен индикатор экспозиции [3], который является прототипом настоящего изобретения и рассчитан на использование в экспонометрических приборах различного типа. Он позволяет определить в момент измерения отраженного света экс 26968 позицию, в частности значение диафрагмы, связывающее, как обычно, фотометрируемый элемент объема с выходом среднесветлого тома на пленке, а затем, прекратив измерение света, подобрать другое значение этого параметра, т.е. диафрагмы, которое обеспечит передачу того же элемента объекта иной, более светлой или более темной ступенью шкалы тона. С этой целью прототип содержит светоизмерительное средство, средство изменения светоизмерительного сигнала, связанное с этим средством отдельное средство ввода изменяющего сигнала, а также средство калькуляции значений диафрагмы на основе измененного светоизмерительного сигнала, сигнала ввода значений выдержки и сигнала ввода значений чувствительности пленки. Далее прототип содержит сегментный индикатор для отображения в числовой форме вычисленного значения диафрагмы и точечный индикатор тона, содержащий ступенчатую серую шкалу и расположенные вдоль нее индикаторные точки по числу полей шкалы. Центральная индикаторная точка является исходной. Она высвечивает результат традиционной, т.е. "среднесветлой" калькуляции экспозиции, обозначая средний тон элемента на пленке независимо от фактической светлоты данного элемента в объекте. Далее прототип содержит средство калькуляции вариации, именуемое еще компаратором или средством определения, или средством сравнения, которое предназначено для вычисления величины и знака введенного оператором изменения. Вычисленный им сигнал величины разности между светоизмерительным и измененным сигналом вызывает соответствующее смещение задействованной индикаторной точки на шкале точечного индикатора тона от упомянутой центральной точки. Вместе с тем при использовании прототипа возникает определенное затруднение. Оно состоит в том, что определение экспозиционного условия для нужного оператору тоновоспроизведения элемента объекта возможно только после промежуточного этапа - "среднесветлого" экспозиционного ответа - и только после прекращения измерения света для такого ответа, а не во время самого измерения света. При разделении поиска окончательного экспозиционного ответа на два этапа - измерительный и вариационно-вычислительный - прерывается слежение оператора за изменениями освещения, возникает потребность повторных изме 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 рений того же элемента объекта в других фазах света и повторного ввода изменяющего сигнала. Это задерживает готовность окончательного экспозиционного ответа в самый важный момент перед съемкой, что особенно важно при съемках быстро протекающих событий и при изменениях изобразительной задачи по ходу наблюдения за объектом, например, в окуляр экспонометра. Главная задача изобретения заключается в создании такой индикаторной системы экспонометра, которая позволяет определять и количественно регулировать тон элемента объекта на пленке не после измерения, а в сам момент измерения света от этого элемента и одновременно с регулированием индицируемого значения любого из трех экспозиционных параметров, за счет изменения которого оператор решил достигнуть требуемого значения тона. Таким параметром может быть, по выбору оператора, один из ряда: чувствительность пленки, время выдержки, или диафрагма. Кроме того, задача изобретения заключается в создании такой индикаторной системы указанного типа, которая может быть использована в широком круге типов экспонометра, в том числе - в фотоэлектрических автономных экспонометрах как типа падающего и отраженного света, так и точечного типа; с отсчетом тона по стрелке гальванометра или по точечному индикатору на основе светодиодов или жидкого кристалла; в оптических экспонометрах с полем сравнения или с серой шкалой в поле зрения; в тех или других встроенных в камеру экспонометрических устройствах системы TTL и др. Поставленная главная задача решается тем, что в индикаторной системе экспонометра, содержащей светоизмерительное средство, средство изменения, продуцирующее измененный сигнал как функцию светоизмерительного и изменяющего сигналов, содержащей, далее, средства ввода и индикации значений чувствительности пленки, выдержки и диафрагмы, а также содержащей средства индикации тона (плотности) на пленке, средства ввода значений чувствительности пленки, выдержки и диафрагмы, согласно изобретению, связаны своими выходами со входами средства изменения, а с выходом последнего связано средство индикации тона. Благодаря такому сочетанию элементов системы и связей между ними обеспечена возможность непосредственного 26968 ввода в средство изменения такого изменяющего сигнала, который всегда состоит из трех функций введенных значений экспозиционных параметров: чувствительности пленки, выдержки и диафрагмы. Поэтому с выхода средства изменения продуцируется такой по величине изменений сигнал, который прямым образом представляет значение тона. Это значение тем выше (т.е. тем светлее), чем выше абсолютная яркость фотометрируемого элемента и чувствительность пленки, и тем ниже,чем короче время выдержки и чем меньшее отверстие объектива обозначает индицируемое значение диафрагмы. В силу такого функционального упрощения системы,определение и регулирование тона может выполняться оператором в один прием, не прерывая измерения света, путем ввода изменения в индикацию любого из трех перечисленных экспозиционных параметров, а индикатором значений тона может служить обычный измеритель переменной физической величины, соответственно отградуированный. Это может быть связанный с выходом средства изменения электромеханический стрелочный индикатор или аналоговый индикатор с бегущей точкой (штрихом), построенный на жидком кристалле и управляемый известным способом на цифровой элементной базе. Тем самым не только устранена необходимость определения нужного, творчески выбранного значения тона в два упомянутых этапа, но и устранена необходимость наличия в составе индикаторной системы отдельного средства ввода величины изменения, а также - средства калькуляции экспозиции для промежуточного, т.е. среднесветлого тона и средства калькуляции вариации, т.е. степени отклонения нужного тона от среднесветлого. Кроме того, новая индикаторная система экспонометра позволяет мгновенно выбирать изменение тона до желаемого значения за счет изменения индикации не единственного экспозиционного параметра, например, диафрагмы - как у прототипа, а за счет изменения индикации любого из трех перечисленных выше экспозиционных параметров, включающих и диафрагму. При этом последний параметр предпочтителен в тех случаях, когда изменение тона должно быть выполнено в самых тонких, аналогово регулируемых пределах. Более того, в системе,, согласно изобретению, в случае выполнения индикатора тона на жидком кристалле или на све 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 8 тодиодах, а значит - с управлением на цифровой элементной базе, обеспечиваются дополнительные преимущества. Первое из них состоит в возможности записи в память (в сам момент измерения или тотчас за ним)'и одновременной индикации нескольких последовательно измеренных значений тона данной фотокомпозиции, с последующим, записываемым или не записываемым в память, измерением тона очередного элемента, в том числе изменяющегося по яркости во время измерения. Второе из дополнительных преимуществ новой системы в указанном случае состоит в возможности равномерного сдвига, по желанию оператора, в сторону светов или теней всей группы запомянутых тональных индикаций или единственной запомянутой индикаторной точки, с возможностью последующего не записываемого или записываемого, в память, измерения тона других элементов фотокомпозиции. При этом, разумеется, все сдвиги индикации значений тона тоже неразрывно связаны с согласованными изменениями индикации того из трех экспозиционных параметров, упомянутых выше, за счет которого предпринимают данный тональный сдвиг. На фиг. 1 изображена структурная схема индикаторной системы экспонометра согласно первому пункту формулы изобретения; на фиг. 2 - принципиальная схема одного из возможных вариантов осуществления настоящего изобретения, когда электронная часть построена на аналоговой элементной базе, а устройства ввода изменяющих сигналов выполнены на основе механики; на фиг. 3 - разновидность поля зрения точечного варианта индикаторной системы, показанного на фиг. 2; на фиг. 4 - разрез устройства ввода выдержки и диафрагмы, выполненного на основе механики; на фиг. 5 вариант выполнения дисплейной панели индикатора тона на основе жидкого кристалла; на фиг. 6 - вариант выполнения совмещенной жидкокристаллической панели индикаторов экспозиционных параметров; на фиг. 7 - сенситометрическая схема связи шкапы тона v с характеристическими кривыми съемочных пленок. На фиг. 1 показана структурная схема индикаторной системы экспонометра согласно настоящему изобретению, иллюстрирующая содержание первого пункта формулы изобретения. Светоизмерительное средство 1 предназначено для приема отраженного от или падающего 26968 да объект света и для продуцирования светоизмерительного сигнала В, т.е. сигнала интенсивности воспринятого света, причем этот сигнал В может иметь электрическую или иную физическую природу, 5 например, оптическую или механическую. Средство изменения 2 служит для изменения величины поступившего в него сигнала В в зависимости от величины при-" нятого на другие входы изменяющего сиг- 10 нала - АВ и для продуцирования измененного сигнала 8*. Изменяющий сигнал - ЛВ должен быть по своей природе согласован с природой сигнала В и всегда состоит из трех составляющих -— сигнала 15 чувствительности пленки +S, сигнала выдержки -Т и сигнала раскрытия диафрагмы - F. Эти составляющие могут поступать в средство изменения каждый на отдельный вход соответствующего знака, 20 как показано на фиг. 1, либо в той или иной комбинации на соответственно ограниченное количество входов. Подача каждой из составляющих +S , -Т, - F изменяющего сигнала - ЛВ осуществляется 25 от средств ввода чувствительности 3, выдержки 4 и диафрагмы 5 соответственно и контролируется оператором по величине на индикаторных средствах 6, 7, 8, принимающих сигналы ввода указанных 30 экспозиционных параметров параллельно со средством изменения 2. Количественное соотношение сигналов В и В1 подобрано таким образом, что последний всегда является прямой функ- 35 цией тона, при съемке согласно индицируемым экспозиционным условиям. В силу этого сигнал В' управляет помазаниями индикатора тона 9 на уровне простого физического компенсационного измере- 40 ния, т.е. без всякой промежуточной калькуляции. На фиг. 2 показана принципиальная схема одного из возможных вариантов осуществления настоящего изобретения. 45 В нем все взаимодействующие сигналы остаются аналоговыми на всех этапах информационного преобразования, включая этап индикации тона, а все индикаторные средства, кроме индикатора тона, выпол- 50 нены в вуще простейших шкально-указательных устройств механического типа. Достоинствами этого варианта осуществления являются полная независимость операций ввода составляющих изменяющего 55 сигнала от подключения питания, сохранность показаний введенных значений после отключения питания, а также мгновенная готовность к выдаче ответа "тон-экспозиция" тотчас после подключения пита 10 ния и наведения прибора на интересующий свет. Кроме того особенность данного варианта осуществления, не охваченная первым пунктом формулы изобретения, состоит в наличии дополнительного, тоже энергонезависимого, средства - индикатора факсимильной или ключевой, освещенности контрольной серой шкалы на фоне данного тонального эффекта, о чем подробнее будет сказано ниже. Согласно фиг. 2 светоизмерительное средство 1 содержит оптическую систему, составленную из элементов 10-14 и предназначенную для наблюдения объекта 15, а также обеспечивающую четкие границы восприятия света светоприемным элементом 16 в пределах фотометрического зрачка 17, 17*. Элементы 16, 18 образуют цепь фотоэлектрического преобразования. Она предназначена для продуцирования аналогового электрического светоизмерительного сигнала (сигнала яркости) В, пропорционального логарифму интенсивности света, воспринятого в пределах зрачка 17, 17* от объекта 15, наблюдаемого глазом 19 оператора. Средство изменения 2 содержит два последовательно соединенных потенциометра 20, 21, предназначенных для изменения величины сигнала В в зависимости от суммы их сопротивления, определяемой вводом составляющих изменяющего сигнала - АВ. В данном варианте осуществления составляющая +S этого сигнала продуцируется на механической основе от средства ввода 3, а составляющие - Т и - F продуцируются на механической основе от средства ввода 22, объединяющего в себе функции раздельных средств ввода 4 и 5, указанных на фиг. 1. Соответственно сигнал, объединяющий в себе составляющие -Т и -F, обозначен на фиг. 2 как сигнал экспозиции - є и подается на объединенный отрицательный вход средства изменения 2 вращением ручки 23, о чем подробнее сказано ниже. Мера ввода изменяющего сигнала +S контролируется оператором на индикаторе 6 по перемещению указателя 24, связанного с органом ввода 24, относительно неподвижной шкалы 26. Для наглядности на схеме шкала 26 отградуирована, кроме единиц абсолютной светочувствительности ISO , в единицах разности ±AEV, где одна единица EV равна изменению количества света вдвое. Ручка 23 связана через промежуточные кинематические элементы 27-32 (показаны условно) с органом управления потенциометра 2 1 , а через промежуточ 11 26968 ное зубчатое колесо 33 - с постоянным выходным кинематическим элементом устройства ввода 22. Таким элементом является зубчатая двусторонняя полумуфта 34. Она представляет собой сочетание зубчатого колеса увеличенной по оси толщины и двух полумуфт на торцах этого колеса. Валы 35, 36 являются альтернативными выходными кинематическими элементами устройства ввода 22. Они связаны с ручкой 23 по принципу: либо вал 35, либо вал 36. Наружные концы этих валов жестко соединены с поворотными элементами 37, 38 механических индикаторов выдержки 7 и диафрагмы 8, в данном варианте - со шкальными дисками этих индикаторов. На фиг. 2, для наглядности схемы, эти диски отградуированы однотипно, в значениях разности ДЕУ. В подшипниках 39, 40 валы 35, 36 установлены без возможности перемещения вдоль оси вращения, а внутренние концы валов свободно пропущены через центральные отверстия встречнонаправленных неповоротных полумуфт 41, 42 и заканчиваются двусторонними полумуфтами 43, 44. Расстояние между последними, благодаря упомянутым подшипникам 39, 40, является фиксированным. Оно выбрано таким образом, что установленная между ними и соосно с ними вышеупомянутая зубчатая полумуфта 34, при каждом из двух крайних ее осевых положений, может быть сцеплена только с одной из двух двусторонних полумуфт 43, 44. Встречнонаправленные полумуфты 41, 42 жестко связаны между собою соединительным элементом 45 на таком расстоянии друг от друга, что при каждом из двух крайних их положений вдоль оси только одна из них оказывается в сцеплении с соответствующей прилежащей двусторонней полумуфтой 43 или 44. Таким образом, связка элементов 41, 45, 42 вместе с кнопкой 46 и пружиной 47 образуют альтернативный переключатель "ИЛИ/ИЛИ" выходных валов 35, 36 устройства ввода 22. Под воздействием пружины 47 этот переключатель находится в первом рабочем положении относительно корпуса 48 и двусторонних полумуфт 43, 44. При этом положении вал 35, а с ним - и индикатор 8, свободны для изменения индикации, в то время как вал 36, а с ним - и индикатор 7, заблокированы. Зубчатая полумуфта 34 содержит по периметру управляющий венец 49, посредством которого она постоянно соединена по скользящей связи с соединительным элементом 45 через охватывающий 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 12 рельеф 50. В упомянутом первом рабочем положении альтернативного переключателя полумуфта 34 приведена в сцепление с полумуфтой 43, и таким образом ручка 23, управляющая вводом рабочего сопротивления на потенциометре 21, оказывается связанной с поворотным диском 37 индкиатора 8. Выход средства изменения 2, а конкретнее - потенциометра 21, связан со стрелочным линейным гальванометром 51, который вместе с соответственно отградуированной шкалой 52 образует индикатор тона 9. Градуировка шкалы 52 может быть выполнена в процентах телевизионного сигнала по системе IRE, в ступенях известной зонной системы Адамса, либо в тех или иных единицах относительной субъективной яркости. В приведенном на фиг. 2 варианте осуществления шкала 52 отградуирована в единицах тона v, где р=1 выражает субъективную яркость среднечерного бархата с коэффициентом отражения v=1%, наблюдаемого на фоне среднеконтрастного среднесветлого объекта при общем с ним освещении. Соответственно тон v=30 выражает субъективную яркость среднесветлого лица человека v=30% в тех же условиях наблюдения. Тон v=100 выражает субъективную яркость идеального отражателя, например свежевыпавшего снега в тех же условиях наблюдения. Соответственно v=1000 выражает ослепительно-яркий (самосветящийся) тон, полученный, например, за счет десятикратного пересвета упомянутого снега в тех же условиях наблюдения, что и выше. Таким образом, шкала тона v охватывает практически весь диапазон субъективных яркостей, представляющих количественный интерес при построении и тональном контроле той или иной фотокомпозиции. Крогме вышеописанных индикаторов, охватываемых содержанием первого пункта формулы изобретения, раскрываемой на фиг. 2 вариант осуществления факультативно включает дополнительный индикатор 53. Он предназначен для косвенной, т. е. не требующей измерения света, индикации факсимильной, т.е. ключевой освещенности (например в люксах), которая, при данных значениях индицируемых экспозиционных параметров S, Т, F , обеспечивает факсимильное воспроизведение контрольной отражательной серой шкалы, условно находящейся на фоне данного тонального эффекта по принципу: psv. Тем самым экспонометр любого типа, в частности и точечного яркомера, 13 26968 оснащенный индикаторной системой согласно изобретению, получает, кроме основной новой возможности - прямого аналогового измерения и регулирования тона элементов объекта - дополнительную новую возможность - косвенного определения базового светотехнического параметра данного тонально обусловленного объекта. В показанном на фиг. 2 варианте осуществления индикатор 53 выполнен в простейшем виде, подобно другим индикаторам. Он образован двумя взаимоподвижными элементами, один из которых шкала 54 - связан с органом ввода 25, а другой - указатель 55 - с элементом 32, т.е. по существу - с постоянным выходным элементом 34 устройства ввода 22. Для наглядности на схеме шкала 54 тоже снабжена двойной градуировкой: в единицах абсолютной освещенности (люксах) и в единицах разности ±AEV, как и шкалы 26, 37 и 38. В завершение раскрытия исходного статического состояния индикаторной системы согласно изобретению следует отметить, что в реальных рабочих условиях показания ее индикаторов не начинаются всякий раз от нулей или от каких-либо средних значений параметров при подключении питания или при переходе к следующей рабочей задаче. Все показания, кроме тона, всегда остаются на шкалах индикаторов от предыдущей рабочей установки и до нового перемещения органов управления 23, 25. Эта особенность новой индикаторной системы свойственна всем вариантам ее осуществления, включая цифровые, и является благоприятной при многократном решении экспонометрических задач, близких по условиям. Средние же показания всех индикаторов на фиг. 2 приняты за исходные только для удобства раскрытия принципа действия системы, излагаемого ниже. Этот принцип раскрывается на примерах тональной трактовки элементов тест-объекта 15. Его поля выполнены из диффузно отражающих образцов, подобно известной контрольной серой шкале. Цифры на полях обозначают коэффициенты их отражения р от 1 до 100%. Кроме того, на фоне поля р = 1 % помещен образец глубокочерного бархата р =0,6%. Источник света 56 создает равномерную общую освещенность Е=1000 їх в плоскости тест-объекта. Кроме того, не показанное на чертеже проекционное устройство образует на поле р =100% четко ограниченное световое пятно повышенной в 10 раз освещенности. Оно обозначено на черте 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 14 же пунктирным кружком и является в данном случае искусственно созданным сверхбелым отражателем р =1000%. Согласно показанному на фиг. 2 статическому состоянию системы, на индикаторе 6 заранее установлено среднее значение чувствительности пленки S=100 ед. ISO, на индикаторе 8 - среднее значение диафрагмы F=5,6, выраженное здесь как AEV=0, на индикаторе 7 - некоторое среднее значение выдержки Т, выраженное здесь тоже как ДЕ\Л=О. Этими средними значениями ввода экспозиционных параметров обусловлено среднее сопротивление на потенциометрах 20, 21 и следовательно, среднее значение суммы ввода изменяющего сигнала в устройство изменения 2. Светоизмерительное устройство 1 нацелено фотометрическим зрачком 17, 17' первоначально на среднесветлый элемент р = 30%. Подразумевается, что питание системы подключено и что включена не показанная на чертеже кнопка измерения света. Соотношение между величиной электрического сигнала, продуцируемого светоприемным элементом 16 в ответ на принятый свет, и величиной светоизмерительного (яркостного) сигнала В на выходе преобразователя 18 подобрано непостоянно таким, что при показанной на фиг. 2 средней сумме изменяющего сигнала и при остальных указанных выше условиях измененный аналоговый сигнал В' оказывается по величине таким, что отклоняет стрелку 57 гальванометра 50 до деления "30" шкалы тона 52, давая тем самым прямой факсимильный отсчет коэффициента отражения фотометрируемого поля тестобъекта. Индикатор 53 отрегулирован напостоянно таким образом, что при всех вышеуказанных условиях показывает действительное значение освещенности тест-объекта: "Е=10001х", обозначенное на дублирующей шкале как AEV=O. Очевидно, что если оператор, не меняя положения органов 23, 25, а значит и показаний индикаторов 7, 8, 26, 53, станет далее фотометрцровать остальные поля тест-объекта 15, то на шкале 52 состоится прямая факсимильная индикация коэффициентов отражения р всех полей, включая р =1000%. Указываемая же при этом на индикаторе 53 освещенность "ЮООІх" является в данном случае не только действительной освещенностью объекта Е, но и его факсимильной, т.е. ключевой освещенностью Ек, Чтобы отклониться от факсимильного, т.е. ординарного тоновоспроизведения от 15 26968 ражательной способности материалов, из которых состоит тест-объект, в направлении некоторой творческой задачи, оператор должен: 1. Нацелить зрачок 17/17' на тот элемент объекта, который ему представляется наиболее определенным в отношении требуемого нефаксимильного тона, и 2, Вращением ручки 23 установить требуемое показание значения тона на шкале 52, пренебрегая действительным коэффициентом отражения данного элемента объекта. После этого индикатор 8 укажет то значение диафрагмы, которое обеспечит на пленке востребованный тон элемента. На фиг. 3 показан тот случай.когда требуемое значение тона некоторого элемента объекта, например того же поля р=30% равно v=7,5. Чтобы получить такое изменение индикации тона, вращением ручки 23 был увеличен ввод отрицательного изменяющего сигнала - є за счет его составляющей -F на AEV- -2 через элементы 33, 34, 43, 35 на индикатор 8, указывающий после этого: "F=11" (вместо прежнего показания: "F-5,6n)- Одновременно через элементы 27-32 такое же увеличение отрицательного сигнала на дВ/=~2 было передано на индикатор 53 (чем обусловлено его новое показание: "EK-4000lx"), а также на потенциометр 21 (что увеличило соответственно сопротивление последнего). Тем самым и обусловлено уменьшение показания индикатора тона 9 от v=30 до v=7,5, т.е. в, 4 раза. Разумеется, при таком новом значении суммы изменяющего сигнала в средстве изменения 2 все остальные поля тестобъекта 15, при той же, что и ранее, его освещенности Е=10001х, будут индицироваться на шкале 52 значениями тона, заниженными в 4 раза относительно значений р. В частности, поле р=1000% будет индицировано как тон v=250, поле р=100% - как тон v=25, поле р =18% - как тон v=4,5 и т.д. Следует отметить, что упомянутое новое показание индикатора 53 "Ек=40001х", при неизменной от начала действительной освещенности тест-объекта "Е=10001х", вполне согласуется с тем фактом, что новое, неординарное тоновоспроизведение тест-объекта обусловлено изменением экспозиции на - 2EV и что при этом значении F=11 факсимильное воспроизведение отражательной способности полей объекта имело бы место именно при индицируемом значении Е =40Q0ix, не совпа 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 16 дающем с действительным значением освещенности объекта Е=1000)х. Таким образом из сказанного становится очевидным, что все показания новой индикаторной системы экспонометра не только логически взаимообусловлены, но и объективно базируются на рассчетном значении ключевой освещенности Ек объекта, гарантирующей напостоянно обусловленную по плотностям (применительно к типу пленки) факсимильную репродукцию серой шкалы, условно илиреально присутствующей в данном кадре на фоне конкретного свето-тонального эффекта. Операция ввода иного значения выдержки Т, по сравнению с заранее вве* денным значением, обозначенным условно как AEV=0, выполняется следующим образом. Предположим, что оператор, после последней индикации диафрагмы "Р=11\ принял решение ~ не изменяя только что заданного тоновоспроизведения в данном кадре (когда р ^ 0,25v), увеличить в 4 раза продолжительность выдержки Т, например с целью усиления размытости очертаний движущихся элементов композиции. Для этого оператор, прервав или же не прерывая измерения света, нажатием на кнопку 46 временно переводит устройство ввода 22 во второе рабочее положение,.а затем вращением ручки 23 устанавливает новое значение Т, равное +2EV , после чего отпускает кнопку 46, возвращая тем самым устройство 22 в первоначальное, т.е. основное рабочее положение. При нажатии кнопки 46 соединительный элемент 45 перемещается по стрелке "-»" до упора, увлекая за собой неповоротные муфты 41, 42 и зубчатую полу муфту 34. Неповоротная полумуфта 41, войдя при этом в сцепление с поворотной полумуфтой 43, блокирует последнее показание индикатора 8, в данном примере: "F=11". В то же время неповоротная полумуфта 42, выйдя из сцепления с поворотной полумуфтой 44, освобождает прежде заблокированное показание tt T=0 EV" индикатора 7, а зубчатая полумуфта 34, освободившись от сцепления с заблокированной теперь полумуфтой 43, входит в сцепление с освободившейся теперь полумуфтой 44 и, следовательно, с индикатором 7, не прекращая при этом своего постоянного зацепления зубчатой окружностью с зубчатым колесом 32, а значит - не прекращая связи с ручкой управления 23. Таким образом, путем временного изменения внутренних связей устройства ввода 22 обеспечивается времен 17 26968 ная переадресация подачи изменяющего сигнала - є от устройства ввода 22 "на индикатор 7" вместо постоянного адреса "иа индикатор 8", при неизменном сохранении двух остальных параллельных адресов этого сигнала: "на индикатор 53" и "на устройство изменения 2", как описано ранее. В результате, если при нажатой кнопке 46 вращать ручку 23, последнее показание "F=11" остается заблокированным, а показания индикаторов 7, 53 будут согласованно изменяться одновременно с согласованным изменением рабочего электрического сопротивления на потенциометре 21. В соответствии с предполагаемой выше задачей увеличения размытости очертаний движущихся элементов объекта, для чего требуется увеличить в 4 раза время выдержки Т, а значит - уменьшить влияние отрицательного сигнала -Т на 2EV, промежуточный кинематический элемент 32 должен, под воздействием вращения ручки 23, переместиться в направлении против стрелки "-.є" от последнего положения, отмеченного показанием "Ек=40001хи индикатора 53, снова в первоначальное положение "Ек=10001х", показанное на фиг. 2. Одновременно с этим в среднее, т.е. тоже первоначальное, положение возвращается и орган управления потенциометра 21, а следовательно и сумма изменяющего сигнала составляет теперь, как и вначале, среднее значение. Тем самым обусловливается снова факсимильная индикация тонов по вышеупомянутому принципу "р= Vй при дальнейшем фотометрировании элементов тестобъекта 15. После отпускания кнопки 46 пружина 47 возвращает переключатель 41, 45, 42, а с ним и зубчатую полумуфту 34, в основное рабочее положение. Тем самым восстанавливается связь ручки 23 со свободным теперь индикатором 8, а установленное в последний раз показание "Т= 4-2EV" индикатора 7 блокируется. Однако обратимся к тому, что последняя операция ввода изменения вернула индикаторную систему в состояние факсимильной индикации тонов. Это противоречит вышепоставленной задаче: "р ^ 0,25v"> Устранение этого несоответствия показано далее на примере изменения ввода числа чуствительности пленіси на - 2EV. С этой целью оператор, воздействуя на орган ввода 25, перемещает указатель 24 индикатора 6 в направлении, противоположном стрелке и-ьз м до деления "25 ед.ІЗО". Тем самым уменьшается сумма изменяющего .сигнала на 2EV. Это приво 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 18 дит к соответствующему увеличению рабочего электрического сопротивления на потенциометре 20. Одновременно с этим последнее показание "Ек=10001х" индикатора 53 снова восстанавливается до "Ек=4000Іх". Этим напоминается оператору, что с данного момента показания тона, с учетом индицируемых значений F=11 и T=+2EV, базируются на ключевой освещенности Ек, превышающей действительную освещенность Е тест-объекта в 4 раза. Завершая раскрытие принципа действия новой индикаторной системы экспонометра, следует отметить, что описанный здесь механический вариант конструкции устройства ввода 22 может быть использован также для альтернативного ввода в индикаторы (при суммарном вводе в средство изменения) других пар составляющих полного изменяющего сигнала, например F и S; Ек и F; S и Ек и т.п., в зависимости от требований конкретной конструкции экспонометра. Кроме того, тот или иной из индикаторов 7, 8, 53 может быть отградуирован для показа в той или иной форме отношений двух параметров, например Т : S, В : v, Т : Ек и т.п. В этом случае общее количество индикаторов и составляющих суммы изменяющего сигнала может быть соответственно уменьшено. Далее следует отметить, что механический вариант устройства ввода 22 особенно выгоден в тех случаях, когда устройство изменения 2 выполнено на оптической основе, например с применением оптических клиньев, установленных впереди светоприемного элемента 16 или между элементами оптронных пар. Затем следует отметить, что механический вариант устройства ввода 22 может быть выполнен в необходимо малых размерах. Так, изготовленные уже действующие образцы имеют диаметр 16 мм и высоту 15 мм, и это не является пределом возможностей миниатюризации устройства 22. На фиг. 4 схематически показан разрез упомянутого действующего образца и его габариты. Цифровые обозначения соответствуют единой нумерации настоящего описания. Кроме того следует отметить, что вышеописанный механический вариант устройства ввода 22 пригоден к использованию не только в тех вариантах осуществления настоящего изобретения, которые строятся исключительно на аналоговой элементной базе с преимуществом механики или оптики и механики, но и е таких 19 26968 вариантах осуществления, которые строятся на различных сочетаниях аналоговой и цифровой электронной элементной базы. При этом не исключается возможность построения устройства ввода 22, как и других составных частей индикаторной системы согласно изобретению, полностью на цифровой электронной элементной базе, с применением триггеров, счетчиков импульсов и т.п. В частности, использование цифровой электронной элементной базы, по крайней мере, при построении индикатора тона 9 и выполнение в связи с этим указателя 57 на основе светодиодов или жидкого кристалла, с матричным управлением положением указателя 57, обеспечивает новой системе дополнительное преимущество, выходящее за пределы объема первого пункта формулы изобретения-. Оно заключается в "возможности записывать тотчас вслед за измерением и регулированием тона в память индикатора 9 и закреплять на его шкале 52 одиночную или даже групповую, т.е. последовательно получаемую тональную индикацию интересующих элементов фотокомпозиции. При этом после каждого регулирования и каждой записи в память одиночного тонального измерения можно вести оперативное, т.е. не записываемое в память, очередное измерение тона в том числе - меняющемся по интенсивности. Таким может быть, например, пламя костра, переменно освещаемое лицо персонажа, мерцающий блик на воде и т.п. Каждая очередная оперативная индикация тона, в том числе - изменяющаяся по причине изменения интенсивности света в данном элементе объекта, наблюдается на фоне уже задействованных индикаторных точек (штрихов). С этой целью выполненный в цифровом варианте и на жидком кристалле или на светодиодах индикатор аналогового значения тона 9 должен быть оснащен устройством памяти с ячейками памяти по числу индикаторных точек (штрихов) или соответственно по числу, равному сумме столбцов и строк матричного дешифратора цифрового сигнала тона. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Дальнейшее развитие данного варианта осуществления настоящего изобретения может заключаться в дополнении индикаторной системы экспонометра вклю- 55 чаемым по желанию оператора устройством сдвига записанной в память индикатора тона тональной индикации, в том числе групповой. Такое устройство сдвига должно управляться датчиком угла и нап 20 равления поворота ручки 23, посылающим в точечный индикатор тона 9, а конкретнее - во все задействованные ячейки памяти этого индикатора, положительные или, соответственно, отрицательные импульсы сдвига по шкале тона, в зависимости от поворота ручки 23 при включенном устройстве сдвига. И поскольку всякий поворот ручки 23 связан с изменением индикации одного из двух экспозиционных параметров Т или F, общий сдвиг тональной индикации на любую по величине ступень будет сопровождаться согласованным изменением соответствующего экспозиционного параметра. Разумеется, включение устройства сдвига должно сопровождаться автоматическим отключением измененного сигнала В' от входа индикатора тона 9. На фиг. 6 показан один из возможных вариантов выполнения внешней дисплейной панели 52' индикатора тона 9, когда последний построен на цифровой элементной базе, а его дисплейная панель на основе жидкого кристалла. Этот вариант панели может* быть использован, в частности, в портативных экспонометрах типа падающего и отраженного света. Здесь на основе жидкого кристалла выполнена линейка индикаторных штрихов 57', выстроенная вдоль числовой шкалы тона 52". Шаг дискретности штрихов выбран равным 1/12 EV , но он может быть и иным, например равным 1/10 EV. Индексы

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюIndicator system of light meter

Автори англійськоюVakuliuk Dmytro Nykyforovych

Назва патенту російськоюИндикаторная система экспонометра

Автори російськоюВакулюк Дмитрий Никифорович

МПК / Мітки

МПК: G01J 1/42

Мітки: індикаторна, система, експонометра

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/16-26968-indikatorna-sistema-eksponometra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Індикаторна система експонометра</a>

Попередній патент: Спосіб обробки поверхні будівельних матеріалів або конструкцій

Наступний патент: Гербіцидна композиція та спосіб пригнічення росту бур’янів

Випадковий патент: Спосіб ремонту трубопроводу в умовах експлуатації