Спосіб отримання фільтрувального матеріалу

Номер патенту: 20934

Опубліковано: 15.09.2000

Автори: Бурих Юрій Євгенович, Ткачук Станіслав Порфирович, Поляков Микола Васильович, Емченко Ольга Миколаївна, Казаков Ігор Анатольович, Малічев Грігорій Іванович, Ткачук Констянтин Ніфонтович, Барласов Владлен Павлович, Рахман Євген Моісійович, Піскунов Микола Володимирович, Теличко Едуард Ніколаєвич

Формула / Реферат

Способ получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования из расплава синтетических нитей, напыления их на поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства и намотку полученного материала в рулон, отличающийся тем, что напыление производят па поверхность двух барабанов с образованием на каждом из них слоя материала с лощеной лицевой и ворсовой изнаночной поверхностями и соединяют оба слоя по-средством ворсовых петель"' изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов.

Текст

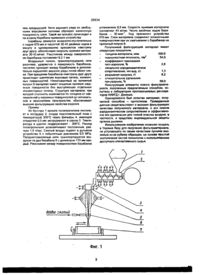

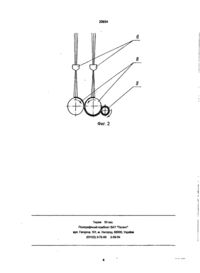

УКРАЇНА UA (и) 20934 (із) С2 (51) 6 B32B31/00.D04H3/00 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Г НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (21)96093700 (22) 26 09 1996 (24)15 09 2000 (46) 15 09 2000, Бюл Ne 4, 2000 р (72) Поляков Микола Васильович, Малічев Грігорій Іванович, Бурих Юрій Євгенович, Ткачук Станіслав Порфирович. Барласов Владлен Павлович, Іе»»** ко Едуард Николаевич, Емченко Ольга Миколаївна, Ткачук Констянтин Ніфонтович, Піскунов Микола Володимирович, Казаков Ігор Анатольович, Рахман Євген Моїсійович (73) Мале колективне підприємство "Фільтр" (56) 1 Петрянов И В и др Волокнистые фильтрующие материалы ФП-М Знание, 1968, с 10 2 Заявка ФРГ 3151322 D 04H 3/16 от 24 12.81, опубл 14 07 83 3 А с 342977 D 04H 1/48 заявлено 07.12 70, опубл 22 06 72 4 Рысюк Б Д , Генис А В направление работ КЭМЗ "Стенд" и ВНИИСВа по созданию оборудования для производства волокнистых нетканных материалов "Химические волокна", 1992 г., № 4, с 47-54 (прототип). (57) Способ получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования из расплава полимера синтетических нитей, напыления их на поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства и намотку полученного материала в рулон, отличающийся тем, что напыление производят на поверхность двух барабанов с образованием на каждом из них слоя материала с лощеной лицевой и ворсовой изнаночной поверхности и соединяют оба слоя посредством ворсовых петель изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов. Изобретение относится к производству нетканых материалов из расплавов полимеров и используется для изготовления фильтрующих элементов устройств тонкой очистки воздуха от твердых частиц, в частности, респираторах В настоящее время в Украине все выпускаемые респираторы снабжены фильтрущим материалом ФП, импортируемых из России Этот материал имеет высокий коэффициент фильтрующего действия, обладает большой пылеемкостью, механической прочностью, низким сопротивлением дыханию {1] Получают материал из растворов полимеров, используя высокотоксичные растворители Значительная стоимость защитных и природоохранных мероприятий при производстве материала ФП, а также многостадийность его получения обуславливают высокую цену данного материала Наиболее перспективным, экологически чистым и безопасным способом получения нетканых фильтрующих материалов является способ аэродинамического формования волокон из расплава полимера Нетканый фильтрующий материал получают посредством экструзии расплава полипропилена при помощи фильер и аэродинамического оттягивания волокон (нитей) под действием воздушного потока [2] Нити под нижней кромкой фильеры вертикально оттягиваются направленным вниз воздушным потоком и резко охлаждаются погаре^ чной воздушной струей. Затем они укгащывШ+Бя с м Т на подвижном пористом основании с нижним отсосом воздуха. Образуемый нетканый материал скрепляют подходящим способом. Высокая температура расплава и короткое время отверждения обуславливает образование структур с низкой упорядоченностью Нетканые материалы из таких волокон непрочны и требуются дополнительные операции по скреплению волокон и образованию внешних защитных слоев. Известен способ получения нетканого материала из расплава полимера J3], при котором полимер нагревают, продавливают через фильеры, вытягивают аэродинамическим методом в волокна и укладывают на сетчатый транспортер, совершающий возвратно-поступательное и вращательное движение Затем материал уплотняют, высушивают, подвергают упрочнению и наматывают в рулон Недостатком способа является необходимость упрочнения материала, что усложняет, удорожает процесс и снижает фильтрующие характеристики материала. Известен способ получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования синтетических волокон из расплава полипропилена, напыления их на движущийся возвратно-поступательно и вращающийся барабан, упрочнение слоя на каландрирующем устройстве и его намотка в рулон. Способ осуществляют на установке ПВМ І и ПВМ {4J. В І Д Д І Л довідково •«формаційною фонду експертизи см О зг 20934 При каландрировании материала происходит дополнительное термоскрепление нитей. Материал получают с хорошими прочностными характеристиками. Однако, его фильтрующие свойства ухудшаются, значительно возрастает сопротивление воздушному потоку. Кроме того, усложняется технология изготовления фильтрующего материала. Наиболее близким к предлагаемому является способ получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования синтетических нитей, напыления их на поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства (барабана), уплотнения слоя валками и намотка его в рулон Способ осуществляют на установке ЛАС-1 ("Химические волокна" 1992, № 4, с. 47-54). При осуществлении способа нити, транспортируемые сжатым воздухом в размягченном состоянии, ударяясь о поверхность барабана, термоскрепляются между собой и образуют лощеную лицевую поверхность. Степень термоскрепления следующих рядов нитей, поступающих на уже сформированную поверхность предыдущего ряда, уменьшается. Верхний ряд слоя образует изнаночную поверхность со свободными ворсовыми петлями. Недостаток известного способа заключается в том, что при сматывании слоя в рулон ворсовые петли изнаночной поверхности попадают на лицевую поверхность материала. В-процессе фильтрования при прохождении воздуха отдельные петли отрываются и попадают в отфильтрованную среду, что ухудшает качество фильтрации и может представлять опасность, например, при использовании материала в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, получаемый известным способом материал имеет невысокие фильтрующие характеристики, не позволяющие его использовать для тонкой очистки воздуха. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа получения фильтрующего материала путем напыления синтетических нитей на поверхность двух движущихся возвратно-поступательно и вращающихся барабанов и соединения образующихся слоев изнаночными поверхностями между барабанами при их встречном вращении, что обеспечивает образование прочных лощеных поверхностей с обеих сторон материала, предотвращающих обрыв нитей, и приводит к изменению плотности по толщине материала от максимальной у наружных поверхностей до минимальной в межслойном пространстве, что способствует повышению прочностных и фильтрующих свойств материала. Поставленная задача решается тем, что в способе получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования из расплава полимера синтетических нитей, напыления их на поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства и намоткой получаемого материала в рулон, напыление производят на поверхность двух барабанов с образованием на каждом из них слоя материала с лощеной лицевой и ворсовой изнаночной поверхностями и соединяют оба слоя посредством вор совых петель изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов. Во время напыления на приемное устройство полурасплавленные нити, ударяясь о твердую и гладкую сплошную поверхность барабанов, термоскрепляются между собой с образованием прочной лощеной поверхности. Степень термоскрепления следующих рядов нитей, поступающих на уже сформированную поверхность предыдущего ряда, уменьшается, и верхний ряд, образующий изнаночную поверхность слоя, практически не термоскреплен, со свободными ворсовыми петлями Слой материала дополнительно разрыхляется турбулентными потоками воздуха при их движении между барабанами. Оба слоя, соединенные посредством ворсовых петель изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов, образуют материал, защищенный снаружи лощеными поверхностями, предотвращающими отрыв отдельных нитей В то же время материал имеет достаточно рыхлую структуру Благодаря соединению слоев (рыхлыми) изнаночными поверхностями, поверхностная плотность по топщине материала изменяется от максимальной у наружных (лицевых) сторон до минимальной в межслоевом пространстве, что способствует получению материала с высокими фильтрующими и прочностными свойствами. На фиг 1 изображено устройство для осуществления способа, на фиг. 2 - схема приемки фильтрующего материала. Устройство содержит бункер 1 для загрузки полимера, экструдер 2 для его расплавления и транспортировки, прядильную балку 3 распределяющую расплав в фильеры 4 и две обогреваемые шахты 5 Дутьевое устройство 6 состоит из эжекторов Приемное устройство 7 включает два параплельно установленных барабана 8 Материал наматывается на приемный патрон 9. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Полимерный материал из бункера 1 поступает на переработку в эчструдер 2. Получаемый плав транспортируется через прядильную балку 3 в фильеры 4. Диаметр отверстий в фильерах 0,25-0,5 мм. Выходя их отверстий фильер в виде элементарных струй, полимер поступает в шахту 5, где поддерживают температуру 250320°С, позволяющую за счет сил эжекции дутьевого устройства 6 проводить фильерную вытяжку. Поток воздуха под давлением 0.4 - 0,5 МПа осуществляет вытягивание нити в пространстве между фильерой 4 и поверхностью барабана 8. При этом происходит уменьшение диаметра нити от исходного, равного диаметру отверстия фильеры до конечного измеренного в плоскости приемного устройства 7 К поверхности барабана 8 полимер поступает о виде подплавленных элементарных ультратонких нитей. Эти нити, ударяясь о гладкую сплошную и твердую поверхность барабана, термоскрепляются между собой и образуют плотную лощеную лицевую поверхность. Следующий ряд нитей при вращении барабана укладывается на уже частично сформированную поверхность материала. Удар в момент касания нити поверхности барабана смягчается, структура этого ряда получается более рыхлая, с меньшим термоскреплением нитей. Каждый следующий ряд более рыхлый, 20934 чем предыдущий Нити верхнего ряда со свободными ворсовыми петлями образуют изнаночную поверхность слоя. Такой же процесс происходит и на втором барабане приемного устройства. Барабаны движутся возвратно-поступательно с ходом 670 мм и частотой 30-45 двойных ходов в минуту и одновременно вращаются навстречу друг другу, обеспечивая скорость приемки материала 30-43 м/час Расстояние между поверхностями барабанов составляет 0,2-1 мм Воздушные потоки, транспортирующие нити расплава, ударяются о поверхность барабанов, частично проходят между барабанами и дополнительно взрыхляют верхние ряды нитей обоих слоев При вращении барабанов навстречу друг другу происходит сцепление ворсовых петель, изнаночных поверхностей. Наматываемый на приемный патрон 9 материал имеет лощеные прочные наружные поверхности без выступающих отдельных эпементарных петель. Структура материала, при которой плотность изменяется по толщине от максимальной у наружных поверхностей до оптимальной в межслоевом пространстве, обеспечивает высокие фильтрующие свойства изделия Пример Из бункера 1 крошка полипропилена поступает в экструдер 2, откуда подготовленный плав с температурой 300°С через фильеры 4, имеющие отверстия 0.5 мм экструдируют в шахты 5 Температуру в шахтах поддерживают - 300ЛС. Расход полипропилена устанавливают постоянным, равным 1,5 т/час. Сжатый воздух подают в дутьевое устройство 6 с избыточным давлением 0,5 МПа. Полурасплавленные нити транспортируются воздухом на два барабана 8 с диаметром 170 мм каждый. Расстояние между поверхностями барабанов установлено 0,5 мм Скорость приемки материала составляет 43 м/час Число двойных ходов барабанов - ЗОмии"1. Ход приемного устройства 670 мм Слои материала соединяют изнаночными поверхностями при их сматывании с барабанов на приемный патрон 9. Полученный фильтрующий материал имеет следующие показатели: толщина материала, мкм 300,0 поверхностная плотность, г/м2 54,0 коэффициент проникания тест-аэрозоля, % 2,8 начальное аэродинамическое сопротивление, мм вод. ст. 1,3 разрывная нагрузка, Н 8.2 относительное удлинение при разрыве, % 68,0 Фильтрующие элементы нового фильтрматериала, полученные предлагаемым способом, испытаны в лаборатории противопылевых респираторов НИИГД г. Донецка. Одновременно был испытан материал, полученный способом - прототипом. Приведенные данные свидетельствуют о высоких фильтрующих качествах по лученного материала, о его низком аэродинамическом сопротивлении и эффективности его применения для тонкой очистки воздуха, в частности, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Использование изобретения позволит создать в Украине базу для получения фильтрматериала, не уступающего по своим качествам лучшим ввозимым из-за рубежа образцам, на основе простой экологически чистой технологии с использованием доступного отечественного сырья. Фиг. 1 20934 6 Фиг. 2 Тираж 50 екз. Поліграфічний комбінат ВАТ "Патент" вул. Гагаріна, 101, м. Ужгород, 88000, Україна (03122) 3-72-89 2-59-54 УКРАЇНА 20935 (19) (ІЗ) А (5і)б А 61 В 10/00, G 01 N 27/26 ОПИС ДО ПАТЕНТУ ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО НА ВИНАХІД без проведення експертизи по суті на підставі Постанови Верховної Ради України № 3769-ХІІ від 23.ХМ. 1993 р. Публікується в редакції заявника (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФАРКТУ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 1 (21)96124935 (22)27.12.96 (24)07.10.97 (46) 27.02.98. Бюл. № 1 (47)07.10.97 (72) Костюшов Володимир Васильович, Запорожан Валерій Миколаєвич, Юрлов Владіслав Михайлович, Карповський Юхим Якович, Макулькин Руслан Федорович, Костюшов Євгеній Васильович, Тимчишин Олег Львович, Костюшова Лілія Антонівна, Мандрієвська Наталья Михайлівна, Морозкін Володимир Васильович (73) Костюшов Володимир Васильович (57) 1. Способ определения инфаркта путем исследования сыворотки крови, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что осуществляют амперометрическое титрование депротеинизированной сыворотки крови на наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, и по их появлению судят о наличии инфаркта. 2. Устройство для амперометрического титрования, включающее индикаторный платиновый электрод, электрод сравнения, ячейку для титрования, магнитную мешалку, П-образный солевой мостик, микроамперметр и бюретку с титра нтом, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что дополнительно содержит термостат, связанный с дозатором подачи промывающей жидкости и буфера в ячейку, устройство удаления отработанных реагентов из нее, электронный стабилизатор ЭДС электрода сравнения, расположенный между микроамперметром и левой ветвью U-образного электрода сравнения, который заполнен металлической ртутью, причем в правой ветви электрода сравнения, над металлической ртутью находится раствор электролита, в который опущено колено солевого мостика, а в левую ветвь опущен медный проводник непосредственно в металлическую ртуть. Изобретение относится к медицине и касается клинической биохимии и медицинского лабораторного оборудования, может быть использовано в терапии и хирургии. Согласно классификации и номенклатуры болезней, травм и причин смерти выделяют: инфаркт миокарда, инфаркт легкого, инфаркт мозга, инфаркт брызжейки, ин 3. Устройство для амперометрического титрования по п. 2, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что дополнительно содержит блок автоматизированного управления и обработки информации (БАУОИ), непосредственно связанный с электронным стабилизатором ЭДС и микроамперметром а также с дозатором подачи промывающей жидкости и буфера дпя титрования, устройством удаления отработанных реагентов из ячейки для титрования, магнитной мешалкой, бюреткой с титрантом и термостатом. С > со ел 20935 фаркт кишечника, инфаркт печени, инфаркт почки ["Статистическая классификация болезней, травм и причин смерти" МКБ 9 Адаптация I. M., 1984]. Как видно, характерное повреждение указанных выше внутрен- 5 них органов объединено общим клиническим термином "инфаркт". Это стало возможным, вследствие общности патогенетических механизмов и патоморфологических изменений при формировании инфаркта 10 внутренних органов [БМЭ. Изд. 3-е, 1978, Т Д с. 309]. Все это явилось основанием для разработки заявляемого способа определения инфаркта, независимо от его локализации и 15 поврежденного органа. Имеются различные способы определения инфаркта, например, инфаркта миокарда, путем исследования миоглобина в сыворотке крови. По повышению содержа- 20 ния миоглобина в сыворотке крови судят о наличии инфаркта миокарда [Староверов И., Масенко В., Филиппов И. и др. Значение серийного определения содержания миоглобина, ферментов и изоферментов 25 для ранней диагностики инфаркта миокарда.-Кардиология, 1982, 22, NJ 5, с. 96102]. Однако данный способ применяется в основном для диагностики инфаркта мио- 30 карда. Это связано с тем, что повышение содержания миоглобина при инфарктах головного мозга, печени, почек, селезенки, кишечника и пр. не происходит. Известный способ не специфичен, в связи с тем, что 35 повышение содержания миоглобина в сыворотке крови отмечается не только при инфаркте, но и при воспалении, например, мышечной ткани (миокардиты, миозиты). Кроме того, способ не информативен в 40 первые часы от момента возникновения инфаркта миокарда, так как повышение содержания миоглобина в сыворотке крови происходит только через 6-10 часов от момента возникновения повреждения миокарда. 45 Известно устройство для амперометрического титрования [Торчинский Ю.М. Сульфгидрильные и дисульфидные группы белков. М., Наука, 1971, с. 92], которое представляет собой вращающийся индикатор- 50 ный платиновый электрод, опущенный б ячейку для титрования и соединенный через микроамперметр с электродом сравнения. Устройство снабжено солевым мостиком, заполненным гелем из агара с хлоридом ка- 55 лия, который с одной стороны опущен в ячейку для титрования, а с другой - в электрод сравнения. За прототип принят способ определения инфаркта миокарда путем исследования сыворотки крови, в которой определяют активность ферментов, например, креатинкиназы (КК). По повышению активности этого фермента в сыворотке крови судят о наличии у больного инфаркта миокарда [Диагностика и лечение внутренних болезней / Под общей ред. акад. РАМН Ф.И. Комарова. Т. 1. М., Медицина, 1996, с. 172-174]. Однако способ-прототип имеет следующие недостатки: он не применяется для определения инфаркта мозга (ишемический и геморрагический инсульт), инфаркта легкого, инфаркта селезенки, инфаркта почки и пр., в связи с тем, что при этих заболеваниях активность КК в сыворотке крови практически не изменяется. Способ-прототип не специфичен, так как повышение активности КК в сыворотке крови отмечается не только при инфаркте миокарда, но и при воспалительных процессах, например, гепатиты, миокардиты, циррозы печени и пр, Кроме того, он не информативен в первые часы от момента возникновения инфаркта миокарда, т.к. повышение активности КК в сыворотке крови происходит только через 6-12 часов от момента возникновения инфаркта миокарда. За прототип устройства принято устройство для амперометрического титрования [Соколовский В.В. Тиолдисульфидное соотношение крови как показатель состояния неспецифической резистентности организма // Учебное пособие. Санкт-Петербург, 1996, с. 15]. Устройство представляет собой ячейку для титрования, индикаторный платиновый электрод, электрод сравнения, П-образный солевой мостик, микроамперметр, бюретку с титрантом, магнитную мешалку. В ячейку для титрования опущены индикаторный платиновый электрод и бюретка с титрантом. Через микроамперметр индикаторный платиновый электрод связан с электродом сравнения. Солевой мостик связывает ячейку для титрования с электродом сравнения, причем электрод сравнения представляет собой конструкцию в виде небольшого стеклянного сосуда, заполненного металлической ртутью, над которой залит электролит. Сообщение микроамперметра с электродом сравнения осуществляется медным проводником через электролит, залитый над ртутью. Недостатками указанного выше известного устройства и устройства, принятого за прототип, с точки зрения возможности реализации предлагаемого способа, являются: нестабильная' величина ЭДС электрода сравнения; быстрое окисление медных проводников и выпадение солей меди в осадок, из-за их контакта с электролитом, неста 20935 бильные показания микроамперметра; низкое качество очистки ячейки для титрования от реагентов, осуществляемое ручным способом. Эти недостатки значительно снижают чувствительность устройства. Недостаточная 5 чувствительность устройства не позволяет методом амперометрического титрования определять в депротеинизированной сыворотке крови наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных со- 10 единений. В основу изобретения по способу поставлена задача усовершенствования способа определения инфаркта, в котором, за счет амперометрического титрования сво- 15 бодных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови, обеспечивается их выявление, что позволит определить инфаркт независимо от его лока- 20 лизации и поврежденного органа на ранней стадии его возникновения, а также повысить точность способа. Для реализации предлагаемого нами способа определения инфаркта, необходи- 25 мо устройство с высокой чувствительностью, которое позволит методом амперометрического титрования определять в депротеинизированной сыворотке крови наличие свободных кислотоустойчи- 30 вых тиоловых групп низкомолекулярных соединений. В основу изобретения по устройству поставлена задача усовершенствования устройства для амперометрического 35 титрования, в котором, за счет выполнения электрода сравнения в виде U-образной формы, дополнительного введения электронного стабилизатора ЭДС электрода сравнения, дозатора подачи промывающей 40 жидкости и буфера для титрования, устройства удаления отработанных реагентов, тер-. мостата, блока автоматизированного управления и обработки информации (БАУОИ), обеспечивается повышение чувст- 45 вительности устройства, что позволит определять свободные кислотоустойчивые тиоловые группы низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови с достаточной точностью. 50 Поставленная задача по способу решается тем, что в способе определения инфаркта, путем исследования сыворотки крови, согласно изобретению, осуществляют амперометрическое титрование депротеинизи- 55 рованной сыворотки на наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, и по их появлению судят о наличии инфаркта, независимо от его локализации и поврежденного органа. Поставленная задача по устройству решается тем, что устройство для амперометрического титрования, включающее индикаторный платиновый электрод, электрод сравнения, ячейку для титрования, магнитную мешалку, П-образный солевой мостик, микроамперметр и бюретку с титрантом, согласно изобретению, дополнительно содержит термостат, связанный с дозатором подачи промывающей жидкости и буфера в ячейку для титрования, устройство удаления отработанных реагентов из нее и электронный ст абилизатор ЭДС электрода сравнения, расположенный между микроамперметром и левой ветвью U-образного электрода сравнения, который заполнен металлической ртутью, причем в правой ветви электрода сравнения, над металлической ртутью находится раствор электролита, в который опущено колесо П-образного солевого мостика, а в левую ветвь опущен медный проводник. Кроме того, дополнительно установлен БАУОИ, непосредственно связанный с электронным стабилизатором ЭДС и микроамперметром, а также с дозатором подачи промывающей жидкости и буфера для титрования, устройством удаления отработанных реагентов из ячейки для титрования, магнитной мешалкой, бюреткой с титрантом и термостатом. Заявляемый нами способ достаточно общий и высокоинформативный, так как позволяет выявлять изменения, характерные только для инфаркта, в виде феномена появления свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, причем в первые часы от момента появления инфаркта и независимо от его локализации и поврежденного органа. Это подтверждается полученными нами данными о роли тиолопривных механизмов в формировании инфаркта. Так, при инфаркте, независимо от его локализации и поврежденного органа, мы впервые обнаружили феномен появления свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови,» которые нами были определены при помощи заявляемого устройства. Этот феномен не определяется при других патологических процессах, например, при повреждении тканей обменно-дистрофического характера, а также при воспалении, опухолевом росте и пр., но без формирования инфаркта. Известен способ определения тиоловых групп небелковой фракции, но в эритроцитах, лейкоцитах и других клетках, например, для определения интоксикации. Определение в сыворотке крови свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низко 20935 8 диагнозом инфаркт миокарда. На рис, 2 помолекулярных соединений методом ампероказан график амперометрического титроваметрического титрования неизвестно. ния депротеинизированной сыворотки Известны способы определения, наприкрови на наличие свободных кислотоустоймер, инфаркта миокарда по повышению в сыворотке крови активности ферментов лак- 5 чивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, свидетельствующий об их оттатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинкиназы сутствии у практически здоровых лиц, а так(КК), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), а же у больных, у которых заболевание также миоглобина, но не известен способ опвозникло остро или протекало хронически в ределения инфаркта независимо от его локализации и поврежденного органа, путем 10 виде обострения, как результат инфекционных и неинфекционных поражений внутренисследования сыворотки крови, в которой мених органов с признаками воспалительных, тодом амперометрического титрования опредистрофических, диспластических нарушеделяют свободные кислотоустойчивые ний и пр., но без наличия патоморфологичетиоловые группы низкомолекулярных соединений при помощи заявляемого устройства. 15 ских изменений внутренних органов, характерных для инфаркта. На рис. 1 и рис. В заявляемом устройстве выполнение 2 по оси ординат откладывалась сила тока, а электрода сравнения в виде U-образной по оси абсцисс - количество раствора азотформы позволит исключить контакт медных нокислого серебра, пошедшего на титровапроводников с раствором электролита и окисление медных проводников, что пред- 20 ние. отвратит выпадение солей меди в осадок и На рис. 3 показана блок-схема; на рис. 4 стабилизирует электрохимические реак- общий вид устройства для осуществления ции. Это существенно повысит стабильзаявляемого способа. ность работы и чувствительность Способ заключается в том, что произвоустройства для амперометрического тит- 25 дят забор венозной крови в количестве 5-7 рования. Дополнительная установка электмл в сухую стерильную пробирку, которую ронного стабилизатора ЭДС электрода затем центрифугируют (3000 д, 5 минут). Сысравнения позволит регулировать электроворотку в количестве 2 мл отбирают в биохихимические реакции в электроде сравнения, мическую пробирку для определения в ней в результате чего обеспечивается стабиль- 30 содержания свободных кислотоустойчивых ная величина ЭДС электрода сравнения. Дотиоловых групп низкомолекулярных соедизатор подачи промывающей жидкости и нений, а также в количестве 2,0 мл в биохибуфера в ячейку для титрования позволит автомическую пробирку для исследования ее по матизировать и стандартизовать дозирование способу-прототипу. реактивов. Устройство удаления отработанных 35 В дальнейшем, согласно предлагаемого реагентов из ячейки для титрования позволит нами способа, осуществляют депротеинизаавтоматизировать удаление отработанных рецию, т.е. осаждение белков сыворотки крови, агентов и повысить качество очистки ячейки после чего в 1,0 мл депротеинизированной для титрования. Термостат предназначен для сыворотки крови определяют свободные кисподдержания постоянного температурного ре- 40 лотоустойчивые тиоловые группы низкомолежима реактивов и исследуемой сыворотки, кокулярных соединений методом амперометриторый является обязательным условием. ческого титрования на разработанном нами БАУОИ позволит автоматизировать процесс устройстве для амперометрического титроваамперометрического титрования, учета и обрания, изображенном на рис. 4. ботки информации. 45 Предлагаемое устройство для ампероТаким образом, заявляемая совокупность метрического титрования представляет сопризнаков позволит повысить чувствительбой ячейку для титрования (1), в которую ность устройства для амперометрического титспущен индикаторный платиновый электрод рования, т.е. обеспечит возможность (2;, связанный через микроамперметр (3) и проведения амперометрического титрования 50 электронный стабилизатор ЭДС электрода свободных кислотоустойчивых тиоловых групп сравнения (4) с электродом сравнения (5). низкомолекулярных соединений в депротеиЭлектрод сравнения (5) представляет низированной сыворотке крови и, следовасобой U-образьои формы стеклянную трубтельно, реализацию заявляемого способа. ку, заполненную ртутью. В левую ветвь элекНа рис. 1 изображен график амперомет- 55 трода сравнения (5), опущен медный рического титрования депротеинизированпроводник (8) непосредственно в ртуть. В ной сыворотки крови, на наличие свободных правой ветви электрода сравнения, над кислотоустойчивых тиоловых групп низкортутью находится раствор электролита, в комолекулярных соединений, свидетельствуюторый опущено левое колено П-образного щий о их появлении, например, у больных с солевого мостика (7). Правое колено П-об 20935 разного солевого мостика (7) погружено в ячейку для титрования (1). Бюретка с титрантом (8) и дозатор подачи промывающей жидкости и буфера для титрования (9) опущены в ячейку для титро- 5 вания (1). Термостат (10) связан с дозатором (9). Устройство удаления отработанных реагентов (11) непосредственно связано с ячейкой для титрования (1). Ячейка для титрования (1) установлена на магнитной 10 мешалке (12). БАУОИ непосредственно связан с микроамперметром (3) и электронным стабилизатором ЭДС электрода сравнения (4), а также с дозатором подачи промывающей жидкости и буфера для титрования (9), 15 термостатом (10), устройством удаления реагентов (11), магнитной мешалкой (12) и бюреткой G титрантом (8). Устройство для амперометрического титрования работает следующим образом: 20 после включения в электрическую сеть происходит загрузка компьютерных программ БАУОИ, затем в автоматизированном режиме проводится подготовка устройства для амперометрического титрования к работе: 25 включается магнитная мешалка (12), термостат (10), который поддерживает постоянной температуру 37°С для аммиачного буфера и промывающей жидкости; промывается ячейка для титрования (1) при помощи уст- 30 ройства удаления отработанных реагентов (11), после чего ячейка для титрования (1) заполняется из дозатора подачи промывающей жидкости и буфера для титрования (9) аммиачным буфером в количестве 24,5 мл. 35 Автоматически включается микроамперметр (3) и стабилизируется ЭДС электрода сравнения (5) при помощи электронного стабилизатора ЭДС (4). О готовности устройства для амперометрического титрования 40 сообщается на мониторе БАУОИ. В автоматизированном режиме, в соответствующую "базу" БАУОИ вводятся паспортные данные пациента, которому будет проводиться определение свободных кислотоустойчивых 45 тиоловых групп низкомолекулярных соединений. По команде с монитора БАУОИ в ячейку для титрования (1) вносят ручным способом дозирующей пипеткой депротеинизированную сыворотку крови в количест- 50 ве 500 мкл и управляющей клавишей клавиатуры БАУОИ подают команду для начала амперометрического титрования. После этого, в автоматизированном режиме, из бюретки с титрантом (8) подается по 50 мкл 55 раствора азотнокислого серебра. В ходе амперометрического титрования, содержащиеся в депротеинизированной сыворотке крови свободные кислотоустойчивые тиоло-. вые группы низкомолекулярных соедине 10 ний, связывают ионы серебра с образованием меркаптида по уравнению реакции: + + R-SH+Ag -*R-S-Ag+H . По мере связывания ионов серебра со свободными кислотоустойчивыми тиоловыми группами низкомолекулярных соединений, стрелка микроамперметра (3) находится в стабильном положении равном "0". По достижении конечной точки титрования, когда ионы азотнокислого серебра прореагировали со всеми свободными кислотоустойчивыми тиоловыми группами низкомолекулярных соединений, в растворе появляется избыток ионов серебра, которые восстанавливаются на индикаторном платиновом электроде (2), что вызывает появление диффузного тока и стрелка микроамперметра (3) отклоняется от "0". После этого в ячейку для титрования дополнительно, 5 раз подается по 50 мкл раствор азотнокислого серебра и регистрируется диффузный ток (рис. 1). БАУОИ в автоматизированном режиме регистрирует показания микроамперметра (3) и рассчитывает количество азотнокислого серебра, затраченное на титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений. В случае отсутствия в депротеинизированной сыворотке крови свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, ионы серебра не связываются, и в растворе появляется их избыток, они восстанавливаются на индикаторном платиновом электроде (2), что вызывает появление диффузного тока сразу после добавления первой же порции азотнокислого серебра, в результате чего стрелка микроамперметра (3) отклоняется от "0" (рис. 2). Алгоритм расчета основан на графическом методе, представленном на рис. 1 и 2, где в прямоугольной системе координат автоматически наносятся точки, характеризующие величину тока (ось ординат) при соответствующем объеме азотнокислого серебра (ось абсцисс). Соединяя между собой точки, нанесенные на оси ординат и точки, нанесенные на оси абсцисс прямыми линиями, определяется точка их пересечения, которая и является конечной точкой титрования. Перпендикуляр, опущенный из конечной точки титрования на ось абсцисс, указывает на искомое количество азотнокислого серебра, пошедшего на титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений. На рис. 1 - это количество составляет 150 мкл раствора азотнокислого серебра; а на рис. 2 -это количество составляет 0 мкл раствора 11 20935 азотнокислого серебра, так как, из-за отсутствия свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированнои сыворотке крови при добавлении раствора азотнокислого се- 5 ребра, сразу появляется диффузный ток. Учитывая, что 1 мкл раствора азотнокислого серебра эквивалентен 1 микромолю SH-rpynn (тиоловых групп), наличие содержания свободных кислотоустойчивых тиоло- 10 вых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированнои сыворотке крови согласно рис. 1 рассчитывается по известной формуле C(SH) У(АдЫОз)хЮ00хК V 15 где C(SH) - содержание свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолеку- 20 лярных соединений мкмоль/л); VfAgNOJ - объем раствора азотнокислого серебра, пошедшего на титрование (мкл); V - объем депротеинизированнои сыво- 25 ротки крови взятый на титрование (мкл); К ~ коэффициент разведения сыворотки крови. В дальнейшем БАУОИ, по специально • разработанной программе, алгоритм кото- 30 рой основан на указанном выше графическом методе, в автоматизированном режиме рассчитывает содержание свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений. 35 Кроме того, учитывает и выдает результаты, а также формирует соответствующее "базы" данных, после чего на мониторе ' БАУОИ появляется сообщение об окончании амперометрического титрования. Управля- 40 ющими клавишами клавиатуры БАУОИ подается команда на автоматизированное выключение микроамперметра (3), на промывку ячейки для титрования (1) и заполнение ее аммиачным буфером для дальнейшего про- 45 ведения исследования следующему пациенту если это требуется. При необходимости, если исследования закончены, управляющей клавишей клавиатуры БАУОИ подается команда об окончании работы и установка для 50 амперометрического титрования выключается из электрической сети. Нами проведены исследования депротеинизированой сыворотки крови в следующих группах обследуемых: 55 I группа - 37 больных с диагнозом инфаркт миокарда, обследованы в период от 1 до 6 часов с момента от начала заболевания - 10 больных, с 6 до 18 часов - 27 больных; 12 II группа - 14 больных с диагнозом инфаркт мозга (ишемический и геморрагический инсульт), обследованы в период от 1 до б часов с момента от начала заболевания 6 больных, с 6 до 18 часов - 8 больных; III группа - 3 больных с диагнозом инфаркт почки, обследованы в период от 6 до 18 часов с момента от начала заболевания; IV - группа 2 - больных с диагнозом инфаркт селезенки, обследованы в период от 1 до 6 часов с момента от начала заболевания; V группа - 2 больных с диагнозом инфаркт легкого, обследованы в период от 1 до б часов с момента от начала заболевания 1 больной, с 6 до 18 часов - 1 больной; VI группа - 3 больных с диагнозом инфаркт кишечника, обследованы в период от 1 до 6 часов с момента от начала заболевания; VII группа (группа сравнения) - 32 больных, у которых заболевание возникло остро или протекало хронически в виде обострения, как результат инфекционных и неинфекционных поражений внутренних органов с признаками воспалительных, дистрофических, диспластических^ нарушений и пр., но без наличия патоморфологических изменений внутренних органов, характерных для инфаркта (острые респираторные инфекции, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, острые панкреатиты, хронические гепатиты в стадии обострения и пр.), обследованы в период от 1 до 6 часов с момента от начала обострения заболевания - 11 человек, с 6 до 18 часов 21 человек; VIII - контрольная группа - 40 человек практически здоровые лица. Получены следующие результаты: В I группе больных, в указанные часы от момента возникновения инфаркта миокарда, проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированнои сыворотке крови, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкорояекулярных соединений в количестве от 12 до 52 мкмоль/л,у всех больных, что свидетельствует о наличии инфаркта. При параллельном исследовании сыворотки крови этих же больных способом-прототипом установлено, что повышение активности КК в первые 1-6 часов от момента возникновения инфаркта не обнаружено ни у одного обследованного, а в период от 6 до 18 часов повышение активности КК отмечено всего у 7 из 37 больных. У остальных больных этой группы (30 обследованных) не отмечено повышение активности КК и пока 13 20935 затели практически не отличались от нормы. Во II группе больных, в указанные часы от момента возникновения инфаркта мозга, проводилось амперометрическое титрова- 5 ние свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в делротеинизировэнной сыворотке крови, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений 10 в количестве от 10 до 57 мкмоль/л у всех больных, что свидетельствует о наличии инфаркта. В III группе больных, в указанные часы от момента возникновения инфаркта почки, 15 проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови, и обнаружено наличие свободных кислотоустой- 20 чивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в количестве от 15 до 65 мкмоль/л у всех больных, что свидетельствует о наличии инфаркта. В IV группе больных, в указанные часы 25 от момента возникновения инфаркта селезенки, проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеимизированной сыворотке 30 крови, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в количестве от 17 до 43 мкмоль/л у всех больных, что свидетельствует о наличии инфаркта. 35 В V группе больных, в указанные часы от момента возникновения инфаркта легкого, проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в де- 40 протеинизированной сыворотке крови, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в количестве от 21 до 49 мкмоль/л у всех больных, что свидетельству- 45 ет о наличии инфаркта. В VI группе больных, в указанные часы от момента возникновения инфаркта кишечника, проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых 50 тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в количестве от 55 28 до 50 мкмоль/л у всех больных, что свидетельствует о наличии инфаркта. В V I I группе (группе сравнения) больных, в указанные часы от момента обострения заболевания, проводилось 14 амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови, и ни у одного больного не было обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, т.е. их содержание составляло 0 мкмоль/л, что свидетельствует об отсутствии у этой группы больных инфаркта. Такие данные свидетельствуют, что при заболеваниях, не связанных с повреждением в виде инфаркта, свободные кислотоустойчивые тиоловые группы низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови не появляются. При параллельном исследовании этой же сыворотки у больных VII группы способом-прототипом установлено, что активность КК у 12 больных не отличалась от нормальных показателей, а у 20 больных активность КК была повышена, из них у 7 больных с диагнозом хронический гепатит в стадии обострения; у 5 больных - ишемическая болезнь сердца, нестабильная форма стенокардии; у 8 больных - острый панкреатит. Такие данные свидетельствовали, что способ-прототип выявляет изменение активности КК не только при инфаркте миокарда, но и при других заболеваниях. В VIII контрольной группе (практически здоровых лиц) проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови, и ни у одного из обследуемых не было обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений. Это свидетельствует о том, что в сыворотке крови практически здоровых лиц отсутствуют свободные кислотоустойчивые тиоловые группы низкомолекулярных соединений, т.е. их количество составляет 0 мкмоль/л. При исследовании сыворотки крови способом-прототипом у лиц контрольной группы не было также выявлено повышение активности КК. Указанные выше диагнозы у больных IVII групп были подтверждены клиническими данными, при помощи инструментальных, эндоскопических, функциональных, рентгенологических и клинико-лабораторных методов исследования. Кроме того, у 21 больного I-VI групп заболевание закончилось летальным исходом, и у этих больных диагноз инфаркт был дополнительно подтвержден результатами патологоанатомического исследования. В связи с тем, что способ-прототип в основном используется для диагностики ин 15 20035 фаркта миокарда, поэтому при инфарктах других внутренних органов, указанных во II-VI группах этот способ мы не применяли для сравнения с заявляемым способом. Однако сопоставление результатов исс- 5 ледований способом-прототипом с предлагаемым нами способом проводились, как указано выше, в I группе больных, у которых был диагноз инфаркт миокарда, а также в VII группе больных - группа сравнения и в VIII 10 контрольной группе. Сравнительная характеристика показателей способа-прототипа и предлагаемого нами способа представлена в таблице. Дан- * ные таблицы свидетельствуют, что предла- 15 гаемый способ, в отличие от способа-прототипа, позволяет в первые часы от момента возникновения инфаркта обнаружить характерные изменения в виде появления в депротеинизированной сыво- 20 ротке крови свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений. Указанный показатель не был обнаружен при других заболеваниях (группа сравнения), а также у здоровых лиц (конт- 25 рольная группа). П р и м е р 1. Больной О-в, 1927 года рождения, доставлен в кардиореанимационное отделение 411 ОВГ 29.08.96 г., в 10 часов 25 минут с диагнозом: Ишемическая бо- ЗО лезнь сердца; крупноочаговый заднеперегородочный инфаркт миокарда; диффузный мелкоочаговый кардиосклероз с нарушением ритма и проводимости. Заболел остро, 29,08.96 г., в 6 часов. Забор венозной крови 35 был произведен в 10 часов 40 минут, т.е. спустя 4 часа 40 минут от начала заболевания. Проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоло- 40 вых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови больного, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, содержание ко- 45 торых составило 52 мкмоль/л. Такие результаты подтверждали клинические данные и свидетельствовали о наличии у больного инфаркта. При параллельном исследовании сыворот- 50 ки крови способом-прототипом активность КК составляла 70 U/L при норме до 240 U/L 23.09.96 г. больной 0-в умер. Патологоанатомический диагноз: Повторный трансмуральный инфаркт миокарда в за- 55 днеперегородочной области левого желудочка; крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз; стенозирующий атеросклероз коронарной артерии (протокол вскрытия Ns 157 от 23.09.96 г.). 16 П р и м е р 2. Больной Р-к., 1940 года рождения, доставлен в неврологическое отделение 411 ОВГ 27.03.96 г., в 13 часов 05 минут с диагнозом: Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии; мозговая кома ! 1-ІII ст. Заболел остро 27.03.96 г., в 10 часов. Забор венозной крови осуществлен в 13 часов 40 минут, т.е. спустя 3 часа 40 минут от начала заболевания. Проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови больного, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений,-содержание которых составило 49 мкмоль/л. Такие результаты подтверждали клинические данные и свидетельствовали о наличии у больного инфаркта. 09.04.96 г. больной Р-к умер. Патологоанатомический диагноз: Ишемический инфаркт левого полушария мозжечка на фоне церебрального атеросклероза; отек ткани головного мозга (протокол вскрытия № 53 от 10.04.96 г.). П р и м е р 3. Больной К-в, 1957 года рождения, доставлен в реанимационное отделение 411 ОВГ 10.03.96 г. в 9 часов 20 минут с диагнозом: Сочетанная травма органов брюшной полости, острая почечная недостаточность. Заболел остро, 09.03.96 г., в 21 час. Забор венозной крови осуществлен в 9 часов 30 минут, т.е. спустя 12 часов 30 минут от начала заболевания. Проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови больного, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, содержание которых составило 25 мкмоль/л. Такие данные свидетельствовали о наличии у больного инфаркта. 14.03.96 г. на фоне нарастающей почечной недостаточности больной умер. Патологоанатомический диагноз: Ушиб обеих почек; тромбоз почечной артерии левой почки, инфаркт левой почки (протокол вскрытия №43 от 15.03.96 г.), П р и м е р 4. Больной К-а. 1977 года рождения, доставлен в кардиологическое отделение 411 ОВГ 25.09.96 г. по поводу острого бактериального эндокардита неясной этиологии. 27.09.96 г. в 10 часов 20 минут на фоне удовлетворительного состояния 17 20935 появились резкие боли в левом подреберье, иррадиирующие в спину и усиливающиеся при вдохе, появился выраженный френикуссимптом слева, симптомы раздражения брюшины, выраженная спленомегалия. 5 27.09.96 г. в 12 часов 20 минут произведен забор венозной крови, т.е. спустя 2 часа от начала заболевания. Проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых тиоло- 10 вых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизировакной сыворотке крови больного, и обнаружено наличие свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений, содержание ко- 15 торых составило 34 мкмоль/л. Такие данные свидетельствовали о наличии у больного инфаркта. 16.10.96 г. больной К~а умер. Патологоанатомический диагноз: Бактериальный бо- 20 родавчатый эндокардит митрального клапана; тромбоэмболические осложнения: организующийся инфаркт селезенки (протокол вскрытия № 201 от 17.10.96 г.). П р и м е р 5. Больной Ф-ц, 1932 года 25 рождения, доставлен в кардиореанимационное отделение 411 ОВГ 17.05.96 г., в 17 часов 35 минут с диагнозом: Инфекционный эндокардит, инфекционно-токсическая фаза, умеренная активность, острое течение. За- 30 болел остро, 17.05.96 г., в 14 часов. Забор венозной крови был произведен 17.05.96 г., в 17 часов 40 минут, т.е. спустя 3 часа 20 минут от начала заболевания. Проводилось амперометрическое титро- 35 вание свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови больного, которые не были обнаружены. Такие результаты подтверждали клини- 40 ческие данные и свидетельствовали об отсутствии у больного инфаркта. П р и м е р 6. Донор П-в, 1958 года рождения, практически здоров, сдавал кровь как резервный донор. Забор венозной 45 крови был произведен 12 июня 1996 в 10 часов 20 минут. Проводилось амперометрическое титрование свободных кислотоустойчивых "иоло 18 вых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сыворотке крови, которые не были обнаружены. Такие данные свидетельствовали, что в норме, у практически здоровых лиц свободные кислотоустойчивые тиоловые группы низкомолекулярных соединений в сыворотке крови отсутствуют. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что предлагаемый нами способ является: - универсальным для инфаркта, т.к. при амперометрическом титровании на предлагаемом нами устройстве в депротеинизированной сыворотке крови определяются характерные изменения для инфаркта, независимо от его локализации и поврежденного органа, в виде появления свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений; - специфичным для инфаркта, т.к. нами обнаружены изменения характерные только при формировании инфаркта, независимо от его локализации и поврежденного органа, в виде появления свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений в депротеинизмрованной сыворотке крови, которые определялись на предлагаемом нами устройстве; такие изменения не характерны для практически здоровых лиц и для больных, заболевания которых не связаны с инфарктом; - чувствительным, т.к. характерные изменения в виде появления в депротеинизированной сыворотке крови свободных кислотоустойчивых тиоловых групп низкомолекулярных соединений обнаруживаются в первые часы от момента возникновения инфаркта, независимо от его локализации и поврежденного органа. В отличие от известных, заявляемое нами устройство является более точным, за счет повышения чувствительности устройства, поэтому позволяет методом амперометрического титрования выявлять свободные кислотоустойчивые тиоловые группы низкомолекулярных соединений в депротеинизированной сывсротке крови. 19 20 20935 Сравнительная характеристика показателей способа-прототипа и предлагаемого способа определения инфаркта Группы обследованных Количество обследованных, из них: способом-прототипом предлагаемым способом Обнаружено повышение активности креатинкиназы Всего Обнаружены свободные кислотоустойчивые тиоловые группы низкомолекулярных соединений 1-6 часов 6-12 часов 1-6 часов 6-12 часов 7 10 27 8 1 37 0 II 14 не определялось 6 III 3 не определялось 3 IV 2 не определя- лось 2 V 2 не определя- лось VI 3 32 6 VIII 40 0 1 1 ' ЛОСЬ 3 не определялось VII не on редел я 14 0 0 0 z* 00* 09Є OOe 092 002 091 001 09 0 О X 'она QOfr 09Є ООЄ 092 002 091 SC60Z OOT 09 0 20935 РИС. З РИС* 4 Упорядник Замовлення 4409 Техред М.Келемеш Коректор О. Кравцова Тираж Підписне Державне патентне відомство УкраТни, 254655, ГСП, КиТв-53, Львівська пл м 8 Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул.Гагаріна, 101 УКРАЇНА UA {ID 20934 из) С2 (51) 6 B32B31/00.D04H3/00 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 4 Рысюк Б Д , Генис А 6 направление работ КЭМЗ "Стенд" и ВНИИСВа по созданию оборудования для производства волокнистых неткзнных материалов "Химические волокна", 1992 г., № 4, с 47-54 (прототип) (57) Способ получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования из расплава полимера синтетических нитей, напыления их ьа поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства и намотку полученного материала в рулон, отличающийся тем, что напыление производят на поверхность двух барабанов с образованием на каждом из них слоя материала с лощеной лицевой и ворсовой изнаночной поверхности и соединяют оба слоя посредством ворсовых петель изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов (21) 96093700 (22)26 09 1996 (24)15 09 2000 (46) 15 09 2000. Бюл № 4, 2000 р (72) Поляков Микола Васильович, МЗЛІЧРВ Грігорій Іванович, Бурих Юрій Євгенович, Ткачук Станіслав Порфирович. Барласов Владлен Павлович, Те» 1 "* ко Едуард Ніколзєвич, Ємченко Ольга Миколаївна, Ткачук Констянтин Ніфонтович, Пгскунов Микола Володимирович, Казаков Ігор Анатольович, Рахман Євген Моїсійович (73) Мале колективне підприємство "Фільтр" (56) 1 Петрянов И В и др Волокнистые фильтрующие материалы ФП-М Знание, 1968, с 10 2 Заявка ФРГ 3151322 D 04H 3/16 от 24 12 81. опубл 14 07 83 3 А с 342977 D 04H 1/48 заявлено 07 12 70, опубл 22 06 72 Изобретение относится к производству неткана подвижном пористом основании с нижним отсоных материалов из расплавов полимеров и испосом воздуха Образуемый нетканый материал льзуется для изготовления фильтрующих элеменскрепляют подходящим способом. Высокая темпетов устройств тонкой очистки воздуха от твердых ратура расплава и короткое время отверждения частиц в частности респираторах обуславливает образование структур с низкой В настоящее время в Украине все выпускаеупорядоченностью Нетканые материалы из таких мые респираторы снабжены фильтрущим материволокон непрочны и требуются дополнительные алом ФП, импортируемых из России Этот материоперации по скреплению волокон и образованию ал имеет высокий коэффициент фильтрующего внешних защитных слоев. действия, обладает большой пылеемкостью, меИзвестен способ получения нетканого материханической прочностью, низким сопротивлением ала из расплава полимера [3], при котором полидыханию [1] мер нагревают, продавливают через фильеры, выПолучают материал из растворов полимеров, тягивают аэродинамическим методом в волокна м используя высокотоксичные растворители Значиукладывают на сетчатый транспортер, совершаютельная стоимость защитных и природоохранных щий возвратно-поступательное и вращательное мероприятий при производстве материала ФП, а движение Затем материал уплотняют, высушиватакже многостадийность его получения обуславют, подвергают упрочнению и наматывают в руливают высокую цену данного материала лон Наиболее перспективным, экологически чисНедостатком способа является необходитым и безопасным способом получения нетканых мость упрочнения материала, что усложняет, удофильтрующих материалов является способ аэророжает процесс и снижает фильтрующие характединамического формования волокон из расплава ристики материала полимера Нетканый фильтрующий материал поИзвестен способ получения фильтрующего лучают посредством экструзии расплава полипроматериала путем аэродинамического формования пилена при помощи фильер и аэродинамического синтетических волокон из расплава полипропилеоттягивания волокон (нитей) под действием воздуна, напыления их на движущийся возвратно-постушного потока (2] Нити под нижней кромкой фильепательно и вращающийся барабан, упрочнение ры вертикально оттягиваются направленным вниз слоя на каландрирующем устройстве и его намотвоздушным потоком и резко охлаждаются потервг_ ка в гг рулон Способ осуществляют на установке чной воздушной струей Затем они утадыржИот 1 ™'*' ПВМ 1, и ПВМ (4] ВІДДІЛ Д08ІДКОІЧО ьформаційього фонду експертизи 20 см О О О см 20934 При каландрировании материала происходит дополнительное термоскрепление нитей. Материал получают с хорошими прочностными характеристиками. Однако, его фильтрующие свойства ухудшаются, значительно возрастает сопротивление воздушному потоку. Кроме того, усложняется технология изготовления фильтрующего материала Наиболее близким к предлагаемому является способ получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования синтетических нитей, напыления их на поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства (барабана), уплотнения слоя валками и намотка его в рулон Способ осуществляют на установке ЛАС-1 ("Химические волокна" 1992, № 4, с. 47-54). При осуществлении способа нити, транспортируемые сжатым воздухом в размягченном состоянии, ударяясь о поверхность барабана, термоскрепляются между собой и образуют лощеную лицевую поверхность. Степень термоскрепления следующих рядов нитей, поступающих на уже сформированную поверхность предыдущего ряда, уменьшается. Верхний ряд слоя образует изнаночную поверхность со свободными ворсовыми петлями. Недостаток известного способа заключается в том, что при сматывании слоя в рулон ворсовые петли изнаночной поверхности попадают на лицевую поверхность материала. В процессе фильтрования при прохождении воздуха отдельные петли отрываются и попадают в отфильтрованную среду, что ухудшает качество фильтрации и может представлять опасность, например, при использовании материала в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, получаемый известным способом материал имеет невысокие фильтрующие характеристики, не позволяющие его использовать для тонкой очистки воздуха. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа получения фильтрующего материала путем напыления синтетических нитей на поверхность двух движущихся возвратно-поступательно и вращающихся барабанов и соединения образующихся слоев изнаночными поверхностями между барабанами при их встречном вращении, что обеспечивает образование прочных лощеных поверхностей с обеих сторон материала, предотвращающих обрыв нитей, и приводит к изменению плотности по толщине материала от максимальной у наружных поверхностей до минимальной в межслоином пространстве, что способствует повышению прочностных и фильтрующих свойств материала. Поставленная задача решается тем, что в способе получения фильтрующего материала путем аэродинамического формования из расплава полимера синтетических нитей, напыления их на поверхность движущегося возвратно-поступательно и вращающегося приемного устройства и намоткой получаемого материала в рулон, напыление производят на поверхность двух барабанов с образованием на каждом из них слоя материала с лощеной лицевой и ворсовой изнаночной поверхностями и соединяют оба слоя посредством вор совых петель изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов. Во время напыления на приемное устройство полурасплавленные нити, ударяясь о твердую и гладкую сплошную поверхность барабанов, термоскрепляются между собой с образованием прочной лощеной поверхности Степень термоскрепления следующих рядов нитей, поступающих на уже сформированную поверхность предыдущего ряда, уменьшается, и верхний ряд, образующий изнаночную поверхность слоя, практически не термоскреплен, со свободными ворсовыми петлями Слой материала дополнительно разрыхляется турбулентными потоками воздуха при их движении между барабанами. Оба слоя, соединенные посредством ворсовых петель изнаночных поверхностей при встречном вращении барабанов, образуют материал, защищенный снаружи лощеными поверхностями, предотвращающими отрыв отдельных нитей В то же время материал имеет достаточно рыхлую структуру Благодаря соединению слоев (рыхлыми) изнаночными поверхностями, поверхностная плотность по толщине материала изменяется от максимальной у наружных (лицевых) сторон до минимальной в межслоевом пространстве, что способствует получению материала с высокими фильтрующими и прочностными свойствами На фиг 1 изображено устройство для осуществления способа, на фиг 2 - схема приемки фильтрующего материала Устройство содержит бункер 1 для загрузки полимера, зкструдер 2 для его расплавления и транспортировки, прядильную балку 3 распределяющую расплав в фильеры 4 и две обогреваемые шахты 5 Дутьевое устройство 6 состоит из эжекторов Приемное устройство 7 включает два параллельно установленных барабана 8 Материал наматывается на приемный патрон 9. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом Полимерный материал из бункера 1 поступает на переработку в эчструдер 2. Получаемый плав транспортируется через прядильную балку 3 в фильеры 4 Диаметр отверстий в фильерах 0,25-0 5 мм Выходя их отверстий фильер в виде элементарных струй, полимер поступает в шахту 5, где поддерживают температуру 250320°С, позволяющую за счет сил эжекции дутьевого устройства 6 проводить фильерную вытяжку. Поток воздуха под давлением 0.4 - 0,5 МПа осуществляет вытягивание нити в пространстве между фильерой 4 и поверхностью барабана 8. При этом происходит уменьшение диаметра нити от исходного, равного диаметру отверстия фильеры до конечного измеренного в плоскости приемного устройства 7 К поверхности барабана 8 полимер поступает в виде подплавленных элементарных ультратонких нитей. Эти нити, ударяясь о гладкую сплошную и твердую поаерхность барабана, термоскрепляются между собой и образуют плотную лощеную лицевую поверхность. Следующий ряд нитей при вращении барабана укладывается на уже частично сформированную поверхность материала. Удар в момент касания нити поверхности барабана смягчается, структура этого ряда получается более рыхлая, с меньшим термоскреплением нитей. Каждый следующий ряд более рыхлый, 20934 чем предыдущий Нити верхнего ряда со свободными ворсовыми петлями образуют изнаночную поверхность слоя. Такой же процесс происходит и на втором барабане приемного устройства. Барабаны движутся возвратно-поступательно с ходом 670 мм и частотой 30-45 двойных ходов в минуту и одновременно вращаются навстречу друг другу, обеспечивая скорость приемки материала 30-43 м/час Расстояние между поверхностями барабанов составляет 0,2-1 мм Воздушные потоки, транспортирующие нити расплава, ударяются о поверхность барабанов, частично проходят между барабанами и дополнительно взрыхляют верхние ряды нитей обоих слоев При вращении барабанов навстречу друг другу происходит сцепление ворсовых петель, изнаночных поверхностей. Наматываемый на приемный патрон 9 материал имеет лощеные прочные наружные поверхности без выступающих отдельных элементарных петель. Структура материала, при которой плотность изменяется по толщине от максимальной у наружных поверхностей до оптимальной в межслоевом пространстве, обеспечивает высокие фильтрующие свойства изделия Пример Из буфера 1 крошка полипропилена nocrvna* ет в экструдер 2, откуда подготовленный плав с темпера гурой 300°С через фильеры 4, имеющие отверстия 0.5 мм экструдируют в шахты 5 Температуру в шахтах поддерживают - 300аС. Расход лолипропилена устанавливают постоянным, равным 1,5 т/час Сжатый воздух подают в дутьевое устройство 6 с избыточным давлением 0,5 МПа. Полурасплавленные нити транспортируются воздухом на два барабана 8 с диаметром 170 мм каждый. Расстояние между поверхностями барабанов установлено 0,5 мм Скорость приемки материала составляет 43 м/час Число двойных ходов барабанов - ЗОмич"1. Ход приемного устройства 670 мм Слои материала соединяют изнаночными поверхностями при их сматывании с барабанов на приемный патрон 9 Полученный фильтрующий материал имеет следующие показатели толщина материала, мкм 300,0 поверхностная плотность, г/м2 54,0 коэффициент проникания тест-аэрозоля, % 2,8 начальное аэродинамическое сопротивление, мм вод. ст. 1,3 разрывная нагрузка, Н 8,2 относительное удлинение при разрыве, % 68,0 Фильтрующие элементы нового фильтрматериала, полученные предлагаемым способом, испытаны в лаборатории противопылевых респираторов НИИГД г. Донецка. Одновременно бып испытан материал, полученный способом - прототипом Приведенные данные свидетельствуют о высоких фильтрующих качествах полученного материала, о его низком аэродинамическом сопротивлении и эффективности его применения для тонкой очистки воздуха, в частности, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания Использование изобретения позволит создать в Украине базу для получения фильтрматериала, не уступающего по своим качествам лучшим ввозимым из-за рубежа образцам, на основе простой экологически чистой технологии с использованием доступного отечественного сырья. Фиг. 1 20934 Фиг. 2 Тираж 50 екз. Поліфафічний комбінат ВАТ "Патент" вуп. Гагаріна, 101, м. Ужгород, 88000, Україна (03122) 3-72-89 2-59-54

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMethod for production of filtering material

Автори англійськоюPoliakov Mykola Vasyliovych, Malichev Hrihorii Ivanovych, Burykh Yurii Yevhenovych, Tkachuk Stanislav Porfyrovych, Barasov Vladlen Pavlovych, Telychko Eduard Nikolaievych, Yemchenko Olha Mykolaivna, Tkachuk Kostiantyn Nifontovych, Piskunov Mykola Volodymyrovych, Kazakov Ihor Anatoliiiovych, Rakhman Yevhen Moisiiovych

Назва патенту російськоюСпособ получения фильтрующего материала

Автори російськоюПоляков Николай Васильевич, Маличев Григорий Иванович, Бурых Юрий Евгеньевич, Ткачук Станислав Порфирьевич, Барласов Владлен Павлович, Теличко Эдуард Николаевич, Емченко Ольга Николаевна, Ткачук Константин Нифонтович, Пискунов Николай Владимирович, Казаков Игорь Анатольевич, Рахман Евгений Моисеевич

МПК / Мітки

МПК: B32B 37/00, B32B 5/10, D04H 3/00

Мітки: отримання, спосіб, матеріалу, фільтрувального

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/20-20934-sposib-otrimannya-filtruvalnogo-materialu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання фільтрувального матеріалу</a>