Пристрій для рентгенлокалізації чужерідних тіл в оці

Номер патенту: 12366

Опубліковано: 02.12.1996

Автори: Шамбра Василь Васильович, Логай Іван Михайлович, Дмитрієв Сергій Константинович, Красновід Тетяна Андріївна

Формула / Реферат

Устройство для рентгенлокализации внутриглазных инородных тел, содержащее часть сферы с радиусом кривизны, соответствующим среднестатической кривизне переднего отрезка глаза, с отверстием в центре, выполненной из материала пропускающего рентгеновские лучи, по краям отверстия на двух взаимноперпендикулярных меридианах импрегнированы в свинцовые пластинки диаметром не более 0,5 мм, отличающееся тем, что сферическая часть устройства выполнена из прозрачного эластичного материала, например, оргстекло, на сферической части устройства установлен полый цилиндр с глухой крышкой, выполненный из прозрачного материала, например, оргстекло, свободные края полого цилиндра жестко и герметично соединены с краями отверстия сферической части устройства, в боковую часть цилиндра вмонтирован штуцер из материала прозрачного для рентгеновских лучей, свободный конец штуцера соединен с вакуумным отсосом посредством гибкого шланга из материала прозрачного для рентгеновских лучей.

Текст

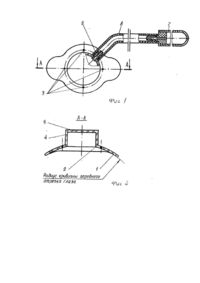

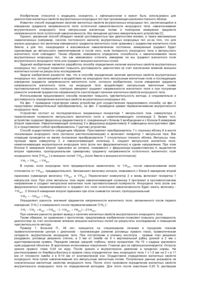

Изобретение относится к медицине, конкретно, к офтальмологии и может быть использовано для рентгенолокализации инородных тел в глазу. Известно устройство, применяющееся для рентгенолокализации инородных тел в глазу (протез КомбергаБалтина), представляющее собой часть сферы, выполненной из алюминия с радиусом кривизны, соответствующим радиусу кривизны переднего отрезка глазного яблока. В центре устройства имеется отверстие диаметром 11 мм На расстоянии 0,5 мм от края этого отверстия имп-регнированы четыре свинцовые метки диаметром 0,5 мм каждая из двух взаимно перпендикулярных меридианах (Б.Л. Балтии "Рентгендиагностика и рентгентерапия в офтальмологии". Медгиз, М., 1951, с.99). Локализация внутриглазных инородных тел с помощью этого устройства осуществляется следующим образом. После предварительной эпибульбарной анестезии 0,5% раствором дихаина за веки вводят устройство и накладывают на глазное яблоко таким образом, чтобы края отверстия располагались концентрично лимбу глаза. Затем с помощью стеклянной палочки для глазной мази метки протеза ориентиру соответственно меридианам глазного яблока, проходящим через 3-9 и 6-12 часов, С целью рентгенлокализации внутриглазных инородных тел при таком расположении устройства производят несколько рентгеновских снимков в положении головы больного "лицом-вниз", "лицом - вверх" и профильный снимок. На рентгеновских снимках видна тень устройства, локализационные метки, а также рентгенконграстное инородное тело. С помощью шаблонов-схем определяют меридиан залегания инородного тела, расстояние его от анатомической оси глаза и расстояние от плоскости лимба. Соответственно этим координатам, в дальнейшем, производят удаление инородного тела. Описанное устройство имеет следующие недостатки: плохая присасываемость устройства в глазу, что приводит к его смещению после установки. Полученное при этом на рентгеновских снимках раздвоение изображения теней меток в профильном снимке, искажение тени всего устройства при положении лицом вниз или лицом вверх, свидетельствуют о смещении протеза и требуют повторения снимков, что ведет к увеличению лучевой нагрузки. Несоответствие сферичности переднего отрезка глазного яблока с сферичностью устройства приводит в ряде спучаев к выпадению протеза во время выполнения снимков, что также приводит к необходимости повторного облучения больного; в случаях, когда диаметр лимба глаза превосходит диаметр центрального отверстия устройства, снижается точность центрирования протеза относительно лимба. В связи с отсутствием элементов за которые можно удерживать и перемещать устройство увеличивается травматичность установки и удаления устройства с поверхности глаза, Задачей изобретения является усовершенствование устройства - протеза Комберг-Балтина (прототип) для рентгенлокализации внутриглазных инородных тел. Привносимые в объект усовершенствования заключается в том, что устройство снабжено системой его присасывания к глазному яблоку и выполнено из прозрачного эластичного материала. Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в том, что обеспечивается надежная фиксаций устройства на глазном яблоке, повышается точность правильной установки устройства относительно координатным точкам глазного яблока, снижается травматичность при установке и снятии устройства с глазного яблока, в целом снижается лучевая нагрузка и повышается точность рентгенолокализации внутриглазных инородных тел. Конструкция предлагаемого устройства поясняется схемой на фиг.1 и 2. Устройство содержит часть сферы 1 с радиусом кривизны, соответствующим среднестатистической кривизне переднего отрезка глаза, с отверстием в центре 2, выполненной от оргстекла. По краям отверстия на двух взаимноперпендикулярных меридианах имлрегнированы 4 свинцовых пластинки 3 диаметром не более 0,5 мм. На сферической части устройства установлен полый цилиндр 4 с глухой крышкой 5, выполненный из оргстекла, свободные края полого цилиндра жестко и герметично соединены с краями отверстия сферичной части устройства, В боковую часть цилиндра вмонтирован штуцер 6 из материала прозрачного для рентгеновских лучей, свободный край штуцера соединен с вакуумным отсосом 7 посредством гибкого шланга 8 из материала прозрачного для рентгеновских лучей. Клинические испытания предлагаемого устройства проведены в рентгенрадиологическом отделении и отделении травм глаза института глазных болезней и тканевой терапии им, В.П, Филатова, АМН Украины. Больная К., 39 лет, история болезни № 312884 находилась на лечении в отделении травм глаза с 13,04.94 по 20.04.94 гг. с диагнозом: левый глаз - исход проникающего склерального ранения, внутриглазное магнитное инородное тело, металлоз, начальная макулодиетрофия. Правый глаз - здоров. При осмотре левый глаз спокоен, в строме роговицы мелкоточечные отложения пигмента, радужка в цвете изменена с зеленоватым оттенком, под передней капсулой хрусталика отложения пигмента коричневого цвета, в макулярной области перераспределение пигмента, на крайней периферии сетчатки на 6 часах изменения в виде точечных дистрофических очажков. Острота зрения исследуемого глаза - 0,1 с корр. су! -5,0 Д. ось 80 гр. - 0,7-0,85. В рентгенрадиологическом отделении у больной была произведена обзорная рентгенография орбит, где была выявлена тень металлического инородного тела в проекции левой орбиты. Произведена рентгенлокализация внутриглазного инородного тела с применением предложенного устройства. После предварительной зпибульбарной анестезии 0,5% раствором дикаина удерживая за цилиндрическую часть предложенного устройства, за веки введено его сферическое основание и уложено таким образом, чтобы края отверстия располагались концентрично лимбу глазм (контроль установки легко осуществляется благодаря прозрачности сферической части устройства). С помощью вакуумного отсоса создан вакуум в цилиндре устройства, который обеспечил присасываемость и неподвижность относительно глаза. Проведены рентгеновские снимки в положении головы больного "лицом-вниз", "лицом-вверх", выполнен профильный снимок. При проведении рентгеновских снимков смещения устройства на поверхности глаза не отмечено. На профильных рентгеновских снимках раздвоение меток не отмечено, что подтвердило отсутствие смещения устройства при изменении положения головы и глаза. После отключения вакуумного отсоса устройства легко и атравматично снято с поверхности глаза. Получены следующие данные рентген-локализации: тень инородного тела металлической плотности размером 0,5+1,0 мм расположена на 6 часах 20 минутах, в 8-9 мм от анатомической оси глаза, на глубине 4,0-4,5 мм от плоскости лимба. Больной T4.G4.94 г. в операционной произведено диасклеральное удаление внутриглазного магнитного инородного тела постоянным магнитом. Во время операции определен участок склеры, соответствующий координатам выявленной рентгенлокэлизации. Циркулем от лимба по установленному меридиану (6 ч 20 мин) отмерено 4,0 мм, скребцом произведен разрез склеры и сосудистой на всю толщину, в стекловидное тело введен наконечник постоянного магнита на глубину соответствующую расстоянию инородного тела от анатомический оси и с первого раза Инородное тело прилипло к наконечнику, о чем свидетельствовало ощущение в р уках хир урга характерного толчка. Вместе с наконечником инородное тело удалено от глаза, что свидетельствовало о точном соответствии произведенного нами разреза установленной рентгенлокализации. Операция прошла без особенностей и осложнений. В связи с установленной нами точной локализацией осколка, отсутствием осложнений во время операции больная выписана с полным прилеганием сетчатки с остротой зрения травмированного глаза, соответствующей остроте зрения при поступлении, Отсутствие операционных и послеоперационных осложнений во многом обусловлено новой конструкцией предложенного устройства для рентгенлокализации инородных тел, которая обеспечила хорошую присасываемость протеза к переднему отрезку глаза, его неподвижность при смене положения головы и движения глаза. Всего под нашим наблюдением находилось 10 больных (10 глаз), находящихся на лечении в отделении травм глаза и рентген-радиологическом отделении института по поводу проникающего ранения глаза металлическим внутриглазным инородным телом. У 5 больных (5 глаз) с проникающими ранениями глаза рентгенлокация инородного тела проведена с применением предложенного нами устройства. Полученные данные рентгенлокализации подтверждены во всех случаях при хирургическом удалении инородных тел. Локализованные нами внутриглазные инородные тела были во всех случаях удалены с первой попытки без дополнительных манипуляций, направленных на их поиск. У остальных 5 больных (5 глаз) рентгенлокализация инородного тела была проведена при помощи протеза Комберга-Балтина с использованием общепринятой методики рентгендиагностики. В результате проведенного рентгенисследования точную локализацию осколка удалось установить и удалить лишь у 4 больных (4 глаза). У 1 больного (1 глаз) осколок во время операции не был удален из глаза, несмотря на неоднократную ревизию тканей в месте ранее установленной рентгенлокализации. Неудаленный осколок требовал повторных уточняющи х рентгеновских снимков, что увеличило общую лучевую нагр узку, а также необходимость в проведении повторной операции, которая протекала с значительными интраоперационными осложнениями (гемофтальм, отслойка сетчатки). Клинические испытания устройства показали, что предложенный протез для локализации инородных тел обладает хорошей присасываемостью к переднему отрезку глаза, что позволяет избежать смещения протеза при изменении положения головы и глаза больного, а также исключает его выпадание. Прозрачная сферическая часть устройства, позволяет точно осуществить центровку его по отношению к анатомической оси глаза, несмотря на соответствие и несоответствие диаметра отверстия сферической части устройства и диаметра лимба, а наличие цилиндра обеспечивает атравматичность укладки и снятия устройства с поверхности глаза, при этом увеличивается точность локализации инородных тел и снижается общая лучевая нагрузка в связи с отсутствием необходимости повторного облучения больных для уточнения рентгенлокализации. Результаты проведенного исследования показали, что применение предложенного устройства для рентгенлокализации способствовало более эффективному лечению больных.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюDevice for x-ray localization of intraocular foreign bodies

Автори англійськоюLohai Ivan Mykhailovych, Krasnovid Tetiana Andriivna, Dmytriev Serhii Kostiantynovych, Shambora Vasyl Vasyliovych

Назва патенту російськоюУстройство для рентгенлокализации внутриглазных инородных тел

Автори російськоюЛогай Иван Михайлович, Красновид Татьяна Андреевна, Дмитриев Сергей Константинович, Шамбра Василий Васильевич

МПК / Мітки

Мітки: оці, пристрій, тіл, чужерідних, рентгенлокалізації

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-12366-pristrijj-dlya-rentgenlokalizaci-chuzheridnikh-til-v-oci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для рентгенлокалізації чужерідних тіл в оці</a>

Попередній патент: Спосіб ранньої діагнозтики жовчокам’яної хвороби у дітей

Наступний патент: Спосіб визначення оптимальних строків збирання льону-довгунця

Випадковий патент: Електромагнітний насос-дозатор