Спосіб усунення непрохідності сльозо-носових шляхів та пристрій для його здійснення

Номер патенту: 7643

Опубліковано: 26.12.1995

Автори: Андрієвський Юрій Георгійович, Боброва Надія Федорівна, Верба Сергій Анатольович

Формула / Реферат

1. Способ устранения непроходимости слезно-носовых путей, заключающийся в последовательном введении трубчатого зонда через слезную точку, слезный канадец, слезный мешок, слезно-носовой канал в полость носа с последующим введением через зонд упругой капроновой нити, отличающийся тем, что из полости носа нить проводят в носоглотку и выводят ее в ротовую полость и наружу, затем вторую нить с помощью эластичного трубчатого зонда вводят через полость носа в носоглотку и также выводят в ротовую полость и наружу, связывают оба дистальных конца нитей, удаляют зонды и, путем подтягивания за проксимальный конец второй нити, выводят первую нить в полость носа и наружу, после чего вторую нить удаляют.

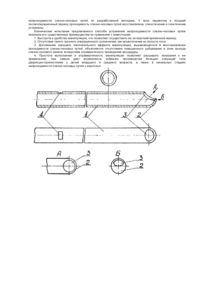

2. Устройство для осуществления способа устранения непроходимости слезно-носовых путей, представляющее собой трубчатый зонд, отличающееся тем, что нижний его конец выполнен глухим и заоваленным с отверстием, нижний край которого расположен на центральной оси трубки, размер отверстия равен внутреннему диаметру зонда, а на верхнем конце зонда находится метка, соответствующая стороне расположения отверстия на зондирующем конце.

Текст

Изобретение относится к медицине, конкретно к офтальмологии, и может быть использовано при устранении непроходимости слезно-носовых путей. Известен способ и устройство для закрытого зондирования с одномоментной временной интубацией слезных путем у детей, которые являются наиболее близкими к заявляемым [1]. Способ осуществляется следующим образом. Вмешательство проводится под общим внутривенным наркозом. Зондирование проводят с помощью устройства, представляющего собой трубчатый зонд, изготовленный из длиной (до 10 см) иглы, внешний диаметр которой равен 1,5 мм, острый конец иглы спилен и отшлифован. В иглу заправлена леска. Коническим зондом расширяется одна из слезных точек. Затем в нее вертикально вводится полый зонд. После прохождения 1,5-2 мм зонд поворачивается горизонтально и направляется медиально, примерно 12-14 мм, до касания внутренней стенки слезного мешка, которая прилежит к костной поверхности слезной ямки. Далее зонд двигается вертикально, сохраняя при этом постоянный контакт с медиальной стенкой мешка, до ощущения входного отверстия слезно-носового канала. После этого, иногда с небольшим усилием, зондирование продолжается прямо вниз и под углом около 15 градусов кзади на протяженности 12-15 мм. Таким образом, зонд вводится через слезно-носовой канал в нижний носовой ход. Через полый зонд в, нижний носовой ход вводится конец лески, которая со стороны полости носа извлекается пинцетом наружу. Полый зонд выводится из слезно-носовых путей. Затем по леске вводится силиконовая трубка, которая оставляется там на 4-6 недель. На основании нашего опыта использования этого способа, основным его недостатком является отсутствие возможности визуализации конца нити в полости носа, что резко затрудняет, а у части больных и делает невозможным выведения нити из носовой полости наружу. Объясняется это анатомическим строением полости носа у человека, поскольку нижняя носовая раковина своим костным основанием, расположенным горизонтально, прикрывает выход слезно-носового канала, делая невозможным его визуализацию. Кроме того, закругленный передний край раковины является механическим препятствием при насильственном продвижении нити, делая практически невозможным ее самостоятельное выдвижение из полости носа. Для преодоления этого естественного препятствия рекомендуют производить поиск конца зонда или нити вслепую с помощью различных модификаций пинцета. При этом резко повышается травматичность манипуляции вследствие механического повреждения слизистой носа, и, как следствие этого, вероятность развития обильных кровотечений, поскольку слизистая носа имеет разветвленную сосудистую сеть. Обильные и длительные носовые кровотечения у части больных не позволяют произвести манипуляцию до конца, и вывести нить из полости носа наружу. В тех случаях, когда манипуляция все же осуществляется, повреждение слизистой оболочки носа приводит к рубцеванию в области нижнего отверстия слезно-носового канала, приводя, в конечном итоге, к его заращению. Невозможность осуществления интубации и восстановления проходимости слезно-носового канала данной методикой вынуждает хирурга производить сложные, длительные, многоплановые хирургические вмешательства типа дакраоцисториностомии, начиная уже с 6-месячного возраста. Задачей настоящего изобретения является усовершенствование способа устранения непроходимости слезно-носовых путем и устройства для его осуществления путем достижения оптимизации дренирования слезно-носовой системы, в результате чего достигается снижение травматичности и устранения рецидивов непроходимости. Привносимые в объект усовершенствования заключаются в том, что нить выводится в носоглотку, где она становится видимой; вторую нить из полости носа также выводят в носоглотку; связывают концы обоих нитей, выведенных через ротовую полость наружу, между собой; подтягиванием второй нити выводят первую в полость носа и наружу. Способ осуществляется следующим образом. Зондирование проводят устройством, схематически представленным на чертеже. Зонд выполнен в виде трубки 1 и отличается тем, что зондирующий конец 2 его выполнен глухим и заоваленным с отверстием 3, нижний край которого расположен на центральной оси трубки, а диаметр его равен внутреннему диаметру зонда; на верхнем конце зонда находится метка 4, соответствующая стороне расположения отверстия на зондирующем конце. После наркоза у детей, либо местной анестезии слизистых век, носа и носоглотки у взрослых, коническим зондом расширяется одна из слезных точек. Затем в нее вертикально вводится полый зонд. После прохождения 1,5-2мм зонд поворачивается горизонтально и направляется медиально, примерно на 12-14 мм, до касания внутренней стенки слезного мешка, которая прилежит к костной поверхности слезной ямки. Далее зонд продвигается вертикально, до ощущения вхождения в слезно-носовой канал. После этого, иногда с небольшим усилием, зондирование продолжается прямо вниз и под углом около 15 градусов кзади на протяженности 12-15 мм. При этом, зондирующий конец зонда оказывается в нижнем носовом ходе. Ориентируясь по метке на верхнем конце зонда, поворачивают зонд вокруг его оси таким образом, чтобы выходное отверстие было повернуто кзади, в сторону носоглотки. Через канал зонда проводят упругую капроновую нить, которая, после выхода через отверстие на зондирующем конце, получает почти горизонтальное направление движения. Продолжают продвигать нить до появления ее в носоглотке. Под контролем зрения нить находят на задней стенке носоглотки с помощью анатомического пинцета выводят в ротовую полость и извлекают наружу. Через соответствующую половину носа, в носоглотку вводят второй эластичный трубчатый зонд, через который проводят вторую капроновую нить и также под зрительным контролем с помощью пинцета выводят в ротовую полость и наружу. Зонды удаляют. Дистальные концы обоих нитей, выведенных через ротовую полость наружу, связывают между собой. Путем тракции за проксимальный конец второй нити, торчащей из носа, первую нить выводят в носовую полость и наружу, после чего вторую нить удаляют. Капроновая нить остается в слезно-носовых путях на 4-6 недель. Из особенностей предлагаемого способа следует отметить: 1. При зондировании трубчатым зондом с торцевым отверстием на конце, не исключается возможность травмирования слизистой оболочки слезно-носовых путем и носа при продвижении зонда по этим путям краями торцевого отверстия, кроме того, проводимая нить, продолжая движение в направлении, заданном зондом, упирается в дно носовой полости что затрудняет его дальнейшее продвижение. Поэтому и требуется механическое ее выведение с помощью пинцета вслепую с вытекающими отсюда, как описано выше, последствиями. Разработанное нами зондирующее устройство, имеющее глухой заоваленный конец с описанным выше расположением отверстия, исключает такое травмирование слизистых и позволяет задать проводимой нити нужное направление движения в сторону носоглотки. 2. Разработанная методика позволяет увидеть проведенную через слезно-носовые пути нить на задней стенке глотки, захватить ее, под контролем зрения врача, и с помощью второй нити вывести обратно в полость носа и затем наружу. 3. Возможность визуализации обоих нитей на задней стенке носоглотки обеспечивает быстрый и атравматичный захват их анатомическим пинцетом с гладкими браншами, что исключает травматизацию слизистых оболочек и позволяет избежать таких осложнений, как кровотечение во время операции, рубцевание образованного отверстия в послеоперационном периоде и, как следствие, возникновение рецидива непроходимости слезно-носовых путей. 4. Атравматическое выведение нити, проведенной через слезно-носовые пути, наружу из полости носа повышает эффективность манипуляции, что позволяет восстановить слезоотделение через его естественные пути без производства обширных хирургических вмешательств. Предлагаемый способ устранения непроходимости слезно-носовых путей прошел клинические испытания в детском отделении Института Глазных Болезней и Тканевой Терапии им. В.П.Филатова Академии Наук Украины. Конкретный пример. Больной К., 6 лет, история болезни 398433, поступил в детское отделение 18.11.93 с диагнозом: исход черепно-мозговой травмы; перелом внутренней стенки орбиты, посттравматический гнойный дакриоцистит, состояние после вскрытия флегмоны слезного мешка, нероходимость слезно-носового канала справа. Жалобы на слезотечение и гнойное отделяемое, 16.06.93 получил травму. Находился на лечении в нейрохирургии с диагнозом: перелом костей носа, нижней челюсти слева. В августе 1993 в ЛОР-отделении, где лечился с диагнозом остеомиелит костей носа, было произведено вскрытие абцесса в области слезного мешка, после чего, в сентябре, появилось слезотечение. Находился на стационарном лечении в глазном отделении по поводу посттравматического дакриоцистита справа. Проводилась противовоспалительная терапия 8.10.93 произведено вскрытие флегмоны слезного мешка. При осмотре: справа выраженное слезотечение, слабая конъюнктивальная инъекция глазного яблока. При надавливании на область слезного мешка - из слезных точек обильное гнойное отделяемое. Канальцевая проба положительная. Слезно-носовая проба отрицательная. Контрастная рентгенография с йодлиполом от 19.11.93 - решетчатый лабиринт справа деформирован, разрушен, затенен, слезный мешок значительно расширен, выполнен контрастной массой, последняя в полость носа не проходит. Оба глаза здоровы, зрение 1,0. 19.11.93 под интубационным наркозом произведено закрытое зондирование слезно-носовых путем справа с временной интубацией капроновой нитью по разработанной методике. Операционное поле обработано 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого. Коническим зондом расширена верхняя слезная точка. Затем в нее вертикально введен полый зонд, внешний диаметр которого равен 1 мм. После прохождения 1,5 мм зонд повернут горизонтально и направлен медиально на 12 мм, до касания внутренней стенки слезного мешка, которая прилежит к костной поверхности слезной ямки. Далее зонд вновь направлен вертикально, сохраняя при этом постоянный контакт с медиальной стойкой мешка, до ощущения входного отверстия слезно-носового канала. После этого, с небольшим усилием, зондирование продолжено прямо вниз и под углом около 15 градусов кзади на протяженности 15 мм. Зонд введен через слезно-носовой канал в нижний носовой ход и повернут отверстием кзади по метке на верхнем конце зонда. Через канал зонда проведена упругая капроновая нить, которая через нижнее отверстие попала в нижний носовой ход. Открыт рот и продолжено введение нити, пока она не показалась в носоглотке. Под зрительным контролем движение нити продолжено далее по задней поверхности носоглотки. Анатомическим пинцетом нить захвачена, выведена в ротовую полость и извлечена наружу. Через правую половину носа, в носоглотку введен второй эластичный трубчатый зонд, через который проведена вторая капроновая нить и, также под зрительным контролем, с помощью пинцета, выведена из носоглотки в ротовую полость и наружу. Зонды удалены. Дистальные концы обоих нитей, выведенных из ротовой полости наружу, связаны между собой. Путем тракции за проксимальный конец второй нити, торчащей из носа, первая нить выведена в нос, после чего вторая нить удалена. Проведено промывание слезных путей через нижнюю слезную точку. Жидкость свободно проходит в носоглотку, что свидетельствует о правильном расположении капроновой нити в слезноносовых путях. Осложнений во время операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Больной выписан из стационара через неделю - 26.11.93 с нитью в слезных путях. Гноетечение и слезотечение ликвидированы. При поступлении через 2 месяца, 26.01.94, имеется легкое слезостояние, при надавливании на область слезного мешка отделяемого нет. 28.01.94 под общим наркозом проведено контрольное промывание слезных путей - жидкость свободно проходит в полость носа, после чего капроновая нить из слезных путей удалена. При выписке 1.02.94 слезостояния, слезотечения и отделяемого из правого глаза нет. Всего под наблюдением находилось 4 ребенка - возрастом от 3,5 до 8 лет с диагнозами: непроходимость слезно-носовых путей, травматический (трое) и врожденный (один) дакриоцистит. Ранее, по месту жительства, больным выполнялись неоднократные промывания и зондирования слезно-носовых путей, не давшие эффекта. В детском отделении института Филатова всем больным произведено устранение непроходимости слезно-носовых путей по разработанной методике. У всех пациентов в поздний послеоперационный период проходимость слезно-носовых путей восстановлена, слезотечение и гноетечение устранены. Клинические испытания предлагаемого способа устранения непроходимости слезно-носовых путем показали его существенные преимущества по сравнению с известными: 1. Быстрота и удобство манипуляции, что позволяет осуществить ее за короткий временной период. 2. Отсутствие такого грозного операционного осложнения, как кровотечение из полости носа. 3. Достижение хорошего окончательного эффекта манипуляции, выражающегося в восстановлении проходимости слезно-носовых путей, объясняется отсутствием повышенного рубцевания в зоне выхода слезно-носового канала, вследствие атравматичного проведения процедуры. 4. Простота выполнения и атравматичность манипуляции позволяет расширить показания к ее применению, тем самым дает возможность избежать производства больших операций типа дакриоцисториностомии у детей младшего и среднего возраста, а также в начальных стадиях непроходимости слезно-носовых путей у взрослых.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMethod for restoring patency of lacrimal and nasal passages and device for its realization

Автори англійськоюAndriievskyi Yurii Heorhiiovych, Verba Serhii Anatoliiovych

Назва патенту російськоюСпособ устранения непроходимости слезно-носовых путей и устройство для его осуществления

Автори російськоюАндриевский Юрий Георгиевич, Верба Сергей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00

Мітки: усунення, спосіб, сльозо-носових, шляхів, здійснення, пристрій, непрохідності

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-7643-sposib-usunennya-neprokhidnosti-slozo-nosovikh-shlyakhiv-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб усунення непрохідності сльозо-носових шляхів та пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Ущільнення плунжера насоса високого та надвисокого тиску

Наступний патент: Вибуховий склад

Випадковий патент: Спосіб лікування клімактеричного синдрому у жінок з тиреоїдною патологією