Спосіб підземної газифікації твердого палива

Номер патенту: 18410

Опубліковано: 25.12.1997

Автори: Табаченко Микола Михайлович, Колоколов Олег Васильович

Формула / Реферат

1. Способ подземной газификации твердого топлива, включающий бурение скважин, сбойку их между собой, розжиг пласта, перевод топлива в газ в пределах участка, получение генераторного газа и повышение его теплотворной способности путем ввода в него дополнительных веществ, отличающийся тем, что теплотворную способность генераторного газа повышают путем смешивания его с биогазом, содержащим до 80% метана,

2. Способ по п.1, отличающийся тем. что теплоту, содержащуюся в генераторном газе, утилизируют на земной поверхности и направляют получаемый при этом теплоноситель, например, пар или воду, или воздух для обогрева установки получения биогаза.

Текст

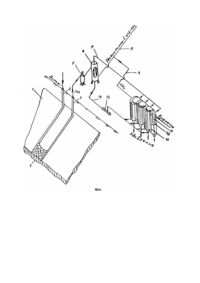

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к подземной газификации угля, лигнитов, горючих сланцев и т.п. По своей технической сущности и достигаемому результату наиболее близким к объекту изобретения является способ газификации углеродсодержащего пласта, включающий бурение скважин, сбойку их между собой, розжиг пласта, перевод топлива в газ в пределах участка, получение генераторного газа и повышение его теплотворной способности путем ввода водоугольной суспензии в газоотводящую скважину навстречу образующемуся газу. Недостатком известного способа является невысокая теплота сгорания получаемого генераторного газа, обусловленная незначительным содержанием в нем наиболее калорийного компонента - газа метана. В основу изобретения поставлена задача такого усовершенствования способа подземной газификации, которое за счет ввода в образующийся газ дополнительного калорийного компонента обеспечило бы повышение теплоты сгорания генераторного газа. Поставленная задача решается тем, что в способе подземной газификации твердого топлива, включающем бурение скважин, сбойку их между собой, розжиг пласта, перевод топлива в газ в пределах участка, получение генераторного газа и повышение его теплотворной способности путем ввода в него дополнительных веществ, согласно изобретению, теплотворную способность генераторного газа повышают путем смешивания его биогазом, содержащим до 80 процентов метана. При этом теплоту, содержащуюся в генераторном газе, утилизируют на земной поверхности и направляют получаемый при этом теплоноситель, например, пар или воду, или воздух для обогрева установки получения биогаза. Сущность изобретения иллюстрируется технологической схемой, изображенной на чертеже (фиг.), где представлены: 1 - угольный пласт, 2 - нагнетательная скважина, 3 газоотводящая скважина, 4 - огневой забой; 5 расположенная на поверхности установка для очистки генераторного газа от пыли и других твердых частиц, 6 - теплообменник, 7 трубопровод теплоносителя (горячей воды, горячего воздуха или пара), 8 - магистральный трубопровод продуктивного газа, 9 - трубопровод биогаза, 10 - биологический реактор, 11 - полость подогрева, 12 - резервуар биоконверсии, 13 насос, 14 трубопровод отработанного (холодного) теплоносителя (воды, воздуха). Нагнетательная 2 и газоотводящая 3 скважины, связанные огневым забоем 4, образуют подземный газогенератор, из которого на земную поверхность поступает горячий генераторный газ. Этот газ пропускают через очистительную установку 5 и теплообменник 6. Получаемую в последнем горячую воду, пар или горячий воздух направляют по трубопроводу 7 к биологическому реактору 10 и подают в полость подогрева 11, окружающую резервуар биоконверсии 12. Биогаз, образующийся в этом резервуаре, по трубопроводу 9 направляют к магистральному трубопроводу продуктивного газа 8, а отработанная (остывшая) вода из полости подогрева 11 поступает к насосу 13 и по трубопроводу 14 вновь подается для подогрева в теплообменник 6. Пример. Сущность предлагаемого способа повышения эффективности подземной газификации твердого топлива состоит в следующем. Участок угольного пласта 1 вскрывают нагнетательной 2 и газоотводящей 3 скважинами, которые по пласту угля соединяют между собой одним из известных способов (гидростойкой, давлением сжатого воздуха, механическим способом, электросбойкой и др.), образуя тем самым канал газификации, превращаемый после розжига угля в огневой забой 4. По нагнетательной скважине 2 к огневому забою подают воздушное (паровоздушное, парокислородное или другое более сложное по составу) дутье, которое реагирует с углеродом угольного пласта, образуя генераторный газ, состоящий из горючих и и негорючих газов, выдаваемый на земную поверхность по газоотводящей скважине 3. Полученный генераторный газ - в зависимости от состава дутья и марки угля обладает теплотворной способностью от 800 до 1100ккал/м 3 (при воздушном дутье) и до 1000 - 2000ккал/м 3 - при парокислородном дутье; его температура составляет 120 - 350°C, что предопределяется длиной огневого забоя и потерями тепла по длине газоотводящей скважины. На земной поверхности генераторный газ из скважины 3 направляют по трубопроводу к очистительной установке 5, где его очищают от пылевидных частей и фенолов, после чего пропускают через теплообменник 6. В последнем горячий генераторный газ отдает свою теплоту воде или воздуху, подаваемым в емкость теплообменника 6. Остывший в теплообменнике 6 генераторный газ направляют к магистральному трубопроводу 8, а теплоноситель (нагретая в теплообменнике вода или воздух) по трубопроводу 7 подают к биологическому реактору (ферментатору) 10 в полость подогрева 11, окружающую резервуар биоконверсии 12. Резервуар биоконверсии 12 состоит из ряда последовательно установленных емкостей, систематически загружаемых биомассой (смесью измельченных растительных остатков - листьев, ботвы, стеблей, соломы, жома сахарной свеклы, подсолнечной шелухой и т.п., а также навозом животноводческих ферм, пометом птицефабрик, отходами вывозной ассенизации и пр.), подаваемой с теплой водой. В результате происходящего в резервуаре биоконверсии 12 процесса анаэробного сбраживания под действием метанообразующих бактерий (метагенов) образуется метан, выделяющийся в верхнюю часть биологического реактора 10, выполняющую роль газосборника (газгольдера), откуда метан по трубопроводу 9 направляют к магистральному трубопроводу продуктивного газа 8, смешивают его с генераторным газом подземной газификации. В результате этого смешивания в конечном продуктивном газе, направляемом потребителю, увеличивается содержание метана, обладающего наибольшей теплотворностью из всех горячих компонентов, составляющих продуктивный газ. Тем самым существенно повышается общая теплотворность продуктивного газа, которая приближается к теплотворности природного газа. Отработанный теплоноситель из полости подогрева 11 биологического реактора 10 насосом 13 (если теплоноситель - вода) или вентилятором (воздуходувкой, если для обогрева биореактора использовался горячий воздух) по трубопроводу 11 вновь направляется для повторного использования в теплообменник 6, завершая технологический кругооборот. Прошедшую в биологическом реакторе биомассу, не имеющую дурного запаха и обеззараженную в результате процесса ферментации, выгружают и отправляют потребителю как ценное удобрение в виде пульпы или же, после сушки - в виде зернистой массы, расфасованной в соответствующую тар у. Таким образом, станция подземной газификации угля (ПГУ) за счет попутной утилизации теплоты генераторного газа обеспечивает поддержание в биологическом реакторе постоянной, несмотря на сезонные изменения, температуры на требуемом уровне (от 25 до 45°C). Тем самым создаются необходимые условия высокоэффективного процесса ферментации биомассы и получение биогаза, состоящего до 80 процентов из метана. Добавление этого метана к генераторному газу ПГУ существенно повышает теплотворность конечного продуктивного газа и, следовательно, эффективность подземной газификации твердого топлива. Ниже приводятся теоретические обоснования предложенного способа. Как известно, теплотворность (теплота сгорания) горючих газов характеризуется количеством теплоты, выделяющейся при сгорании единицы (кубометра, килограмма или моля) данного газа. Различают высшую и низшую теплотворность. Последняя отличается от высшей на величину скрытой теплоты испарения (конденсации) воды, пары которой содержатся в продуктах горения. Теплотворность горючих газов, входящи х в состав генераторного газа подземной газификации угля, приведена в табл.1. Низшая теплота сгорания каждого из этих газов, отнесенная к 1м 3 теоретического объема сухи х продуктов сгорания, составляет: водорода 2500, окиси углерода - 3000, метана - 8500ккал/м 3, Отсюда следует, что каждый процент водорода в составе генераторного газа обладает запасом теплоты в 25ккал, окиси углерода - 30ккал, метана - 85ккал. При подземной газификации угля состав и теплотворность генераторного газа характеризуется данными, приведенными в табл.2. Для сравнения приведем данные о содержании метана в природном газе и теплотворности последнего. Объемная доля в природном газе азербайджанских нефтяных месторождений составляет 85 - 89,9 процента, в газовых месторождениях Саратова - 94 процента, Дашавы - 97,9 процента, Газли - 80,6 - 96,9 процента, низшая теплота сгорания изменяется от 8014 до 8704ккал/м 3. Из приведенных данных следует, что теплотворность природного газа в 5 - 10 раз повышает теплотворность генераторного газа подземной газификации угля. Это существенное отличие объясняется высоким содержанием метана в природном газе, который, как следует из табл.1, имеет теплотворность, значительно превышающую теплотворность других компонентов генераторного газа - водорода и окиси углерода. Следовательно, для повышения теплотворности генераторного газа ПГУ необходимо увеличить в объеме получаемого газа содержание метана за счет уменьшения доли балласта из негорючих газов, главным образом, азота и углекислого газа. Эта задача может быть решена путем производства биогаза, состоящего в основном из метана. Все происходящие в биосфере процессы сопровождаются связыванием или образованием газов. Газовый обмен - необходимое условие существования живого вещества, которое само после гибели превращается на 95 процентов в газ. Среди газов биохимического происхождения особое место занимают горючие газы, которые возникают всюду, где встречается живое или мертвое органическое вещество. По генезису газообразования земную кору делят на две зоны: биохимическую и химическую. В биохимической зоне главным фактором газообразования являются биохимические процессы, наиболее интенсивно протекающие на поверхности Земли. Химические процессы газообразования здесь также имеют место, но скорость их очень мала и роль невелика по сравнению с биохимическими процессами. Химическая зона располагается более глубоко, процессы в ней проникают при температурах до 300°C с образованием углеводородных и други х газообразных соединений. Начиная с глубин 1 -2км роль химических процессов возрастает, а при дальнейшем углублении они становятся главнейшими процессами газообразования. В биохимической зоне аэробное разложение органических веществ сопровождается выделением кислородных соединений и т.д.), которые попадают в атмосферу. При брожении клетчатки в условиях ограниченного доступа воздуха непрерывно образуется метан. На ранних стадиях генерация метана связана с деятельностью анаэробных микроорганизмов, процесс метанообразования завершают метанообразующие бактерии. Биохимическая зона образования метана ограничивается глубиной (температурой) существования бактерий. Наиболее активна их деятельность при некоторые из них могут существовать при 100°C. В результате анаэробной ферментации (биоконверсии) образуются: биогаз, состоящий из метана (50 - 80 процентов) и углекислого газа, и остаток в виде шлама, представляющего собой высокоэффективное обеззараженное удобрение. Одна его тонна эквивалентна 3 - 4 тоннам азотнофосфорных удобрений, выпускаемых промышленностью. При анаэробной ферментации из 1кг сухого органического вещества получают от 0,3 до 0,7м 3 биогаза. Оптимальная длительность процесса - от 10 до 20 суток. Известны способы, сокращающие ферментации до одних суток. Коэффициент превращения органических веществ в биогаз достигает 0,9. Анаэробная ферментация биомассы сопровождается минерализацией азота и фосфора основных слагаемых удобрений, что обеспечивает их сохранение. В процессе метанового брожения погибают семена сорняков и яйца гельминтов, разрушаются патогенные микроорганизмы и нейтрализуется неприятный запах отходов. Жизнедеятельность бактерий, осуществляющих процесс биоконверсии, обеспечивается наличием углерода и азота в исходном органическом сырье. Это соотношение должно быть равно 20 : 30. В отходах животноводства оно в 2 - 3 раза меньше, тогда как в отходах растениеводства - в 2 - 5 раз больше. Поэтому для соблюдения нужной пропорции в животноводческие отходы (навоз) нужно добавлять растительные (листья, ботву и стебли растений). Способ получения биогаза широко распространен в ряде стран с теплым климатом, в которых необходимая для эффективного протекания биоконверсии достаточно высокая температура обусловлена природными условиями (Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия и др.). Ведущее место в мире по валовому производству биогаза занимает КНР. Там действует около 7млн. установок на 8 - 10м 3 каждая и около 40тыс. установок большей емкости. На них в течение года может быть переработано до 230млн.т отходов (по сухому веществу) и произведено свыше 90млрд.м 3 биогаза, что эквивалентно 75млн.т усло вного топлива. К 2000 году КНР планирует построить в сельской местности 30млн. биогазовых установок, что позволит перерабатыват в год 1млрд.т отходов и произвести до 400млрд.м 3 биогаза (Ангилеев О.Г. Комплексная утилизация побочной продукции растениеводства. М.: Росагропромиздат, 1990. - 160с.). Из изложенного следует, что установки анаэробной ферментации служат эффективным средством переработки сельскохозяйственных и животноводческих отходов (листья, ботва, стебли растений, сорняки, солома, шелуха подсолнечника, кукурузные початки, навоз различных ферм и помет птицефабрик), а также коммунальных отходов (отбросы вывозной ассенизации). Их применение позволяет решить три задачи, важных с энергетической, сельскохозяйственной и экологической точек зрения, а именно: - получить биогаз; - превратить отходы в высокоэффективное удобрение; обезвредить окружающую среду от различных возбудителей заболеваний человека и животных, поскольку такие возбудители погибают в процессе переработки биомассы. В условиях континентального климата непрерывная в течение всего года эксплуатация биоустановок, требующи х постоянной положительной температуры на уровне 25 - 45°, экономически выгодно может быть обеспечена за счет утилизации теплоты горячего генераторного газа ПГУ. Получаемый же на этих установках биогаз, содержащий до 80 процентов метана, позволяет при его добавке к генераторному газу ПГУ, существенно повысить теплотворность продуктивного (технологического) газа как энергетического продукта подземной газификации топлива. Таким образом, станция "Подземгаз" становится экологически чистым комплексным горно-энергетическим предприятием, на котором сочетается прогрессивная геотехнологическая разработка твердого топлива и высокоэффективная переработка сельскохозяйственных, животноводческих и коммунальных отходов. Такое предприятие может служить образцом высокорентабельного промышленного предприятия нового тысячелетия.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMethod for underground gasification of solid fuel

Автори англійськоюKolokolov Oleh Vasyliovych, Tabachenko Mykola Mykhailovych

Назва патенту російськоюСпособ подземной газификации твердого топлива

Автори російськоюКолоколов Олег Васильевич, Табаченко Николай Михайлович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/295

Мітки: палива, підземної, спосіб, твердого, газифікації

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-18410-sposib-pidzemno-gazifikaci-tverdogo-paliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підземної газифікації твердого палива</a>

Попередній патент: Спосіб підземної газифікації вугілля

Наступний патент: Спосіб одержання бактеріального концентрату для кисломолочних продуктів

Випадковий патент: Спосіб ексимерлазерної корекції зору