Спосіб заднього спондилодезу та пристрій для його здійснення

Номер патенту: 17605

Опубліковано: 06.05.1997

Автори: Корж Микола Олексійович, Бариш Олександр Євгенович, Крапівкін Олександр Олександрович, Михайлов Семен Романович

Формула / Реферат

1. Способ заднего спондилодеза путем установки имплантата в области заднего опорного комплекса и внеочагового чрескостного остеосинтеза, отличающийся тем, что у основания остистых отростков в межостистом промежутке на уровне повреждения полузакрытым способом устанавливают имплантат из пористой корундовой керамики и фиксируют остистые отростки за пределами дорсальной поверхности имплантата при помощи стержневого аппарата, при этом один стержень проводят через остистый отросток вышележащего позвонка у его основания, а второй стержень -под основанием остистого отростка нижележащего позвонка.

2. Устройство для заднего спондилодеза, содержащее металлические стержни и узлы их фиксации, отличающееся тем, что оно выполнено в виде рамочной конструкции из двух заостренных с обоих концов стержней, снабженных резьбой в центральной части, и установленных на терминальных отделах стержней планок с продольными прорезями, закрепленных на стержнях при помощи зажимов цангового типа и прижимных гаек.

Текст

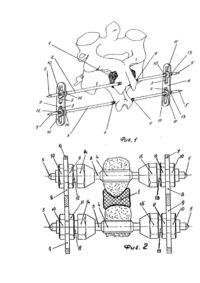

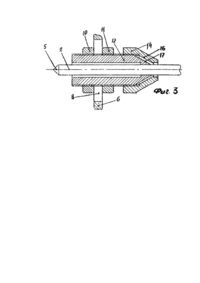

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедии, травматологии и нейрохирургии, и может быть использовано для оперативного лечения повреждений средне- и нижнешейного отдела позвоночника выполнением заднего спондилодеза с использованием устройства для внеочагового остеосинтеза. Известен способ заднего спондилодеза на уровне верхнешейного отдела позвоночника с использованием имплантатов из пористой корундовой керамики [1], в соответствии с которым после скелетирования костных элементов заднего опорного комплекса в предварительно подготовленное ложе помещают имплантат и фиксируют его к остистому отростку С2 и задней дуге атланта (реже - к затылочной кости) путем субламинарного проведения проволоки. Пористая поверхность керамического имплантата способствует адгезии с костной тканью и снижает риск смещения при движениях позвоночника. Данный способ обладает рядом недостатков, заключающихся в том, что выполнение широкого скелетирования костных элементов заднего опорного комплекса приводит к значительной травматизации мягких тканей и кровопотере, субламинарное проведение проволоки не исключает возможности ятрогенного повреждения содержимого позвоночного канала. Так как имплантат располагают ближе к верхушкам остистых отростков, он начинает выполнять роль своеобразной распорки, при этом увеличивается нагрузка на функционально неполноценные травмированные элементы переднего опорного комплекса. Кроме того, всегда существует опасность прорезывания проволоки, смещения имплантата, что препятствует формированию полноценного костно-керамического блока. В качестве прототипа выбран способ заднего цервикоспондилодеза при нестабильности шейного отдела позвоночника [2], при котором на предварительно подготовленные посредством декортикации остистые отростки и дужки по обе стороны от смежных остистых отростков укладывают кортикально-губчатые аутотрансплантаты из гребня подвздошной кости, чрескожно через паравертебральные мышцы проводят две спицы Киршнера, каждая из которых перфорирует последовательно один аутотрансплантат, остистый отросток одного шейного позвонка у его основания и второй аналогичный аутотрансплантат. Концы спиц с обеих сторон скусывают на расстоянии 1 см от поверхности трансплантатов, после чего производят фиксацию проволокой № 18 по Gallie. Недостатками описанного способа являются: необходимость выполнения дополнительного оперативного вмешательства для взятия костных трансплантатов из гребня подвздошной кости; травматичность заднего доступа к основаниям остистых отростков и дужкам, что сопровождается значительной кровопотерей и обширным повреждением мягких тканей; повышенная опасность инфицирования операционной раны после проведения спиц с поверхности кожи через паравертебральные мышцы, трансплантаты и остистые отростки; необходимость проведения повторного оперативного вмешательства по удалению металлоконструкций. Известен аппарат наружной фиксации [3], используемый для стабилизации позвоночника после травмы и содержащий винты типа Шанца, вводимые в интактные тела позвонков через ножки дуг из заднего доступа, и стержни, имеющие резьбу, соединяющиеся с помощью фиксирующи х узлов с винтами типа Шанца. Введение винтов осуществляется после скелетирования костных элементов заднего опорного комплекса, что является весьма травматичным этапом операции, и требует неоднократного рентгенологического контроля, значительно увеличивающего лучевую нагр узку на пациента и медицинских работников. Кроме того, это т достаточно массивный аппарат применяется для стабилизации позвоночника от Th9 до крестца, а методика проведения винтов неприемлема для шейного отдела позвоночника из-за его анатомических особенностей, вследствие чего описанный аппарат не может быть применен для лечения повреждений изучаемой нами локализации. Известно устройство для фиксации позвоночника [4], которое может быть использовано для выполнения заднего спондилодеза при лечении повреждений и заболеваний шейного отдела позвоночника. Устройство выполнено в виде двух пластин с продольными пазами, элементами крепления и кронштейнами. Кронштейны, имеющие горизонтальную и вертикальную полки, фиксируются на пластинах с помощью винтов. В компрессирующих винта х выполнены направляющие каналы, в которых установлены штыри с ограничителями погружения. В процессе операции пластины, устанавливаемые с обеих сторон остистых отростков, фиксируют элементамикрепления, проходящими через отверстия в остистых отростках, а компрессирующие винты проводят через корни дуг в тело позвонка. К недостаткам описанного устройства относятся чрезмерная громоздкость и сложность его конструкции, непростая технология его изготовления, необходимость выполнения длительного и большого по объемуоперативного вмешательства при установке данного устройства на позвоночнике, значительная травматизация мягких тканей, костных элементов как переднего, так и заднего опорного комплекса. Наиболее близким и выбранным в качестве прототипа является устройство для внешней фиксации при нестабильности шейного отдела позвоночника [5]. Устройство содержит заостренные с одной стороны стержни, попарно соединенные с помощью узлов крепления. Стабилизацию перекрещенных стержней осуществляют с помощью фиксирующи х узлов. В процессе операции производят скелетирование остистых отростков, дужек и дугоотростчатых суставов скомпрометированного позвоночно-двигательного сегмента и вводят стержни билатерально в каудальную треть дугоотростчатого сочленения строго параллельно суставной поверхности. К недостаткам описанного устройства следуе т отнести необходимость введения четырех стержней для одного позвоночно-двигательного сегмента; большая масса металла, имплантируемого в костную ткань; выстояние терминальных отделов стержней и фиксирующи х узлов над задней поверхностью шеи создает значительные неудобства при нахождении пациента в горизонтальном положении; наличие определенных технических сложностей, связанных с послеоперационным введением больных, оперированных из заднего доступа с применением данного устройства (адекватное дренирование операционной раны, особенности перевязок и снятия швов при наличии густого перекреста элементов аппарата внешней фиксации над поверхностью кожи и т.д.); о тсутствие возможности разгрузки переднего опорного комплекса и ее дальнейшей коррекции в зависимости от этапа биомеханической стабилизации. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа заднего спондилодеза, в котором изменением места установки имплантата и способа фиксации костных стр уктур заднего опорного комплекса на уровне повреждения обеспечивается устранение избыточной нагрузки на элементы переднего опорного комплекса шейного отдела позвоночника в раннем послеоперационном периоде, возможность осуществления ее управляемой коррекции на протяжении всего послеоперационного периода, а следовательно, оптимизация процесса репаративной регенерации. При небольшой массе металла, имплантируемого в костную ткань, предлагаемое устройство обеспечивает надежную стабилизацию позвоночника на уровне повреждения и создание условий для оптимизации процесса репаративной регенерации. За счет этого повышается стабильность фиксации позвоночных сегментов, сокращаются сроки лечения и снижается травматичность оперативного вмешательства. В основу изобретения поставлена также задача усовершенствования устройства для осуществления заднего спондилодеза, в котором изменением конструкции стержней и фиксирующи х узлов обеспечивается надежное взаимодействие стержней с костной тканью позвонков при небольшой массе металла, имплантируемого в костную ткань, и возможность дозированной управляемой динамической коррекции напряжения стержней. За счет этого повышается надежность и стабильность фиксации поврежденных позвоночных сегментов, сокращаются сроки лечения и снижается травматичность оперативного вмешательства. Поставленная задача решается тем, что в способе заднего спондилодеза путем установки имплантата в области заднего опорного комплекса позвоночника и внеочагового чрескостного остеосинтеза, согласно изобретению, у основания остистых отростков в межостистом промежутке на уровне повреждения полузакрытым способом устанавливают имплантат из пористой корундовой керамики и фиксируют остистые отростки за пределами дорсальной поверхности имплантата при помощи стержневого аппарата, при этом один стержень проводят через остистый отросток вышележащего позвонка у его основания, а второй стержень - под основанием остистого отростка нижележащего позвонка. Поставленная задача решается также тем, что в устройстве для осуществления заднего спондилодеза, содержащем металлические стержни и узлы их фиксации, согласно изобретению, оно выполнено в виде рамочной конструкции из двух стержней, снабженных резьбой в центральной их части, и установленных на терминальных отделах стержней планок с продольными прорезями, закрепленных на стержнях при помощи зажимов цангового типа и прижимных гаек. Установка имплантата из пористой корундовой керамики в межостистом промежутке полузакрытым способом у основания остистых отростков поврежденного позвоночно-двигательного сегмента создает систему рычагов с новой точкой опоры в области установки имплантата, что при дополнительной фиксации остистых отростков наложением стержневого аппарата заявленной конструкции за пределами дорсальной поверхности имплантата значительно снижает нагрузку на передний опорный комплекс в раннем послеоперационном периоде, а также обеспечивает формирование полноценного костно-керамического блока в области заднего опорного комплекса за счет рационального управления взаимосвязанными процессами компрессии и дистракции во вновь созданной и биомеханически обоснованной системе рычагов, что в совокупности способствует оптимизации процесса репа-ративной регенерации и, соответственно, сокращение Сроков лечения. Трансоссальное проведение первого стержня Через остиитистый отросток краниального в позвоночно-двигательном сегменте позвонка и установка второго идентичного стержня под остистым отростком каудального позвонка с последующим их закреплением обеспечивает надежную и стабильную фиксацию поврежденных позвоночных сегментов. Предложенные место установки имплантата и способ проведения стержней позволяют провести оперативное вмешательство с минимальной кровопотерей и травматизацией костной и мягких тканей. Конструктивное выполнение устройства для заднего спондилодеза в виде рамочной конструкции на основе стержней и установленных по их краям планок позволяет создать достаточно простую, не громоздкую конструкцию, обеспечивающую надежное взаимодействие и контакт стержней с костной тканью. Выполнение планок с продольными прорезями и фиксация стержней на планках с помощью зажимов цангового типа и прижимных гаек обеспечивает возможность перемещения терминальных отделов стержней с цанговыми зажимами в прорезях планок на заданное расстояние, что позволяет осуществи ть компрессию керамического имплантата у основания остистых отростков, в последующем компенсировать падение силы компрессии в области его контакта с костной Тканью, а также оптимизировать в динамике нагрузку на элементы переднего опорного комплекса или вновь созданную межтеловую опору по мере необходимости в послеоперационном периоде, способствуя сокращению сроков лечения. Именно конструктивное решение стержневого аппарата с заявленными особенностями его составных частей и технология его установки обеспечивает, согласно способу, малотравматичную надежную фиксацию поврежденного позвоночно-двигательного сегмента, создание условий для оптимизации процесса репаративной регенерации, разгрузку переднего опорного комплекса и осуществление управляемой ее коррекции в послеоперационном периоде и тем самым позволяет сократить сроки лечения. Это позволяет сделать вывод, что заявляемые способ и устройство связаны между собой единым изобретательским замыслом. На фиг.1 представлен общий вид реализации способа заднего спондилодеза (схематично); на фиг.2 общий вид устройства для осуществления способа; на фиг.3 - фиксирующий узел стержневого аппарата. Способ заднего спондилодеза заключается в создании новой системы рычагов с точкой опоры у основания остистых отросткой с помощью имплантата 1 из пористой корундовой керамики и устройства в виде рамочной конструкции, содержащей стержни 2 и 3, снабженные резьбой 4 в центральной их части, и имеющие заостренные терминальные отделы 5. Фиксацию терминальных отделов стержней 2 и 3 на планках 6 и 7, снабженных двумя продольными прорезями 8 и 9, осуществляют при помощи четырех фиксирующих узлов, соответственно правых и левых. В состав фиксирующи х узлов входят гайки 10,11, цанговые корпуса 12, 13 и специальные прижимные гайки 14, 15, содержащие внутренний конус 16, взаимодействующий с конусом 17 цанговых корпусов 12, 13. Реализацию заявленного способа рассмотрим на примере оперативного лечения повреждения шейного отдела позвоночника на уровне С2-3 при сохранении целостности переднего опорного комплекса или после восстановления межтеловой опоры. Известным способом пациента вводят в наркоз, после чего переворачивают на живот, под верхний отдел грудной клетки и голову подкладывают разновысокие клеенчатые подушки с целью выпрямления шейного лордоза. Производят чрескожную маркировку верхушек остистых отростков второго и третьего шейных позвонков двумя инъекционными иглами, затем - контрольную рентгенографию в боковой проекции. После определения костных ориентиров с помощью выполненных в дооперационном периоде рентгенометрических исследований с учетом коэффициента искажения разрезом по заднебоковой поверхности шеи в области сагиттальной проекции межостистого промежутка на уровне основания остистого отростка С2 рассекают кожные покровы. Через разрез специальными хирургическими инструментами у основания остистых отростков смежных позвонков С2 и С3 формируют паз, в который внедряют изготовленный по рассчетам в дооперационном периоде имплантат из пористой корундовой керамики 1. Затем производят прокол кожных покровов по задне-боковой поверхности шеи в области сагиттальной проекции остистого отростка С2, через который вводят металлический стержень 2 до упора в костную ткань остистого отростка. Заостренным концом 5 стержня 2 остистый отросток С2 перфорируют. С тержень 2 проводят трансоссально до упора его резьбовой нарезкой 4 в поверхность остистого отростка С2. Заостренный конец 5 стержня 2, пройдя через мышечный массив, обозначивает точку выхода его на поверхность кожных покровов противоположной поверхности шеи. В этом месте кожу надсекают, стержень 2 проводят путем вкручивания своей резьбовой частью 4 в остистый отросток так, чтобы его резьбовая часть 4 заняла срединное положение в остистом отростке путем отсчета числа оборотов при заданном шаге резьбы. После этого перфорируют кожные покровы по задне-боковой поверхности шеи в области проекции межостистого промежутка С3-4 ближе к основанию остистого отростка С3. Через прокол проводят аналогичный лервому'стержню 2 стержень 3 с таким расчетом, чтобы заостренный его конец 5 прошел через межостистый промежуток С3-4, а резьбовая его часть 4 была установлена под остистым отростком С3. Выведение заостренного терминального отдела 5 стержня 2 на поверхность кожных покровов с противоположной стороны шеи производят аналогично вышеописанной технике. Стержни 2 и 3 заострены с обоих концов 5 для удобства в работе и сокращения операционного времени. На завершающем этапе операции на терминальных отделах стержней 2 и 3 фиксируют корпуса 12 и 13 при помощи прижимных гаек 14 и 15 за счет взаимодействия конуса 16 с конусом 17 цанговых корпусов 12 и 13. После этого на правые корпуса 12 фиксирующего узла через продольные прорези 8 и 9 надевают соответствующую планку 6, а гайками 10 производят предварительную фиксацию правых терминальных отделов стержней 2 и 3. Аналогичным образом фиксируют левые терминальные отделы стержней при помощи фиксирующи х узлов, предварительно соединив их через прорези 8 и 9 с планкой 7. После того, как анестезиолог (ассистент) придает шейному отделу позвоночника положение умеренной экстензии, путем встречного перемещения терминальных отделов стержней 2 и 3 в продольных прорезях 8 и 9 соответствующи х планок 6 и 7 производят их сближение и окончательную жесткую фиксацию в установленном положении с помощью затягивания прижимных гаек 12 и 13. Тем самым добиваются компрессии керамического имплантата 1 в межостистом промежутке С2-3 и стабилизации поврежденного позвоночно-двигательного сегмента. Выполняют контрольную рентгенографию в двух проекциях. Таким образом, компрессия керамического имплантата у основания остистых отростков позволяет создать более рациональную биомеханическую систему в позвоночно-двигательном сегменте, так как за счет этой дополнительной точки опоры и стягивания остистых отростков за пределами дорзальной поверхности имплантата устраняется избыточная нагрузка на элементы переднего опорного комплекса наряду с обеспечением благоприятных условий для формирования полноценного костно-керамического блока в области заднего опорного комплекса. Рациональное управление процессами дистракции и компрессии в послеоперационном периоде в зависимости от этапа биомеханической стабилизации позволяет оптимизировать репаративный процесс в области как переднего, так и заднего опорного комплекса позвонков поврежденного позвоночно-двигательного сегмента, то есть максимально эффективно использовать присущие каждому из костных и мягкотканных элементов специфические особенности с учетом законов биомеханики и репаративной регенерации. Устройство для осуществления заднего спондилодеза позволяет добиться надежной фиксации при минимальных его габаритах и массе металла, имплантируемого в костную ткань. Оперативное вмешательство по предлагаемому способу малотравматичное, операционный риск минимальный, послеоперационное ведение больных не представляет особых сложностей и может осуществляться в условиях любого специализированного отделения.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюTechnique for posterior spine fusion and device for its realization

Автори англійськоюKorzh Oleksii Oleksandrovych, Barysh Oleksandr Yevhenovych, Mykhailov Semen Romanovych, Krapivkin Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російськоюСпособ заднего спондилодеза и устройство для его осуществления

Автори російськоюКорж Николай Алексеевич, Барыш Александр Евгеньевич, Михайлов Семен Романович, Крапивкин Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56, A61F 2/02

Мітки: здійснення, спосіб, заднього, пристрій, спондилодезу

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/5-17605-sposib-zadnogo-spondilodezu-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб заднього спондилодезу та пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Фіксатор для остеосинтезу

Наступний патент: Засіб для індивідуального захисту людини, що обмежує відхилення тіла при падінні з висоти

Випадковий патент: Спосіб лікування внутрішніх хвороб людини "панас"