Спосіб кодування звуку

Номер патенту: 24287

Опубліковано: 07.07.1998

Автори: Чікіна Валентина Олексійовна, Єрохін Андрій Леонідович, Бондаренко Михайло Федорович, Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович

Формула / Реферат

Способ кодирования звука, заключающийся в том, что осуществляют преобразование звукового сигнала в аналоговый электрический сигнал и осуществляют импульсную модуляцию электрического сигнала, отличающийся тем, что осуществляют частотную модуляцию аналогового электрического сигнала, преобразуют его в последовательность импульсов стабильных параметров с изменяющимся периодом, затем усиливают этот импульсный сигнал, из усиленной последовательности импульсов вычитают постоянную величину напряжения и получают эквивалентный дискретный электрический сигнал, который подают на звуковоспроизводящее устройство.

Текст

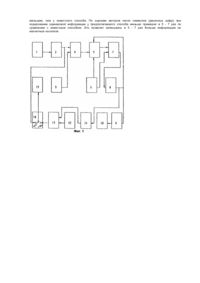

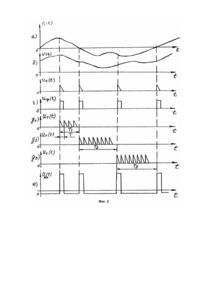

Изобретение относится к области цифровой техники, в частности, к технике преобразования аналоговых сигналов в дискретные и может быть использовано в средствах записи и воспроизведения звука, в средствах идентификации звуковых сигналов (например, для распознавания речи), в системах обработки звуковых сигналов и системах передачи звуковых сигналов. В настоящее время для кодирования звука обычно используется аналого-цифровое преобразование диаграммы звукового давления, при котором через заданные интервалы времени с определенным числом двоичных знаков регистрируется уровень звукового давления. При использовании аналогоцифрового преобразования звукового сигнала требуется сравнительно сложное оборудование для кодирования и декодирования звука, при этом не обеспечивается минимум количества информации в коде звука [1]. Наиболее близким к заявленному по технической сущности является способ преобразования непрерывных сигналов (в том числе звуковых) в дискретные сигналы, удобные для кодирования и передачи непрерывных сообщений. Согласно этому способу производят амплитудно-импульсную модуляцию сигналы с интервалом времени, регистрируют через эти интервалы уровень сигнала (звукового давления), получая отсчеты, преобразуют результаты регистрации к виду определенного числа двоичных разрядов, получая сигнал в закодированном шифрованном виде, удобном для передачи, записи, последующего декодирования и воспроизведения сигналов [2]. Недостатками вышеприведенного способа являются: сложность технических средств реализации выполнения операций кодирования и декодирования звукового сигнала, а также невозможность уменьшения и сведения к минимуму количества символов (двоичных чисел, например) в коде звукового сигнала. В основу изобретения положена задача создать такой способ, который позволит уменьшить количество запоминаемой информации о звуке и повысить качество воспроизведения звука. Такой технический результат достигается тем, что в способе кодирования звука, заключающемся в том, что осуществляют преобразование аналогового звукового сигнала в аналоговый электрический сигнал и осуществляют импульсную модуляцию электрического сигнала, согласно изобретению осуществляют частотную модуляцию аналогового электрического сигнала, преобразуют его в последовательность импульсов стабильных параметров с изменяющимся периодом, затем усиливают этот импульсный сигнал, после чего из усиленной последовательности импульсов вычитают постоянную величину напряжения и тем самым получают эквивалентный дискретный электрический сигнал, который подают на звуковоспроизводящее устройство. Указанная цель достигается использованием эффекта сглаживания в слухе. Экспериментально исследуя свойства слухового анализатора, авторы отыскали описываемые ниже закономерности слуха, при которых обеспечивается минимально возможный объем запоминаемой информации о звуке, воспроизводимом без искажений. Исходная частотно-импульсная модуляция звукового сигнала синхронизируется, для чего вводятся отметки дискретного времени, и каждый импульс задерживается во времени, смещаясь на ближайшую отметку времени. В результате получаем синхронизированный частотно-импульсный код звука. На фиг.1 изображена схема примера реализации предложенного способа. В схему входят следующие узлы: 1 - микрофон; 2 - усилитель; 3 - источник образцового постоянного напряжения; 4 - сумматор; 5 интегрирующее устройство; 6 - источник образцового постоянного напряжения; 7 - компаратор двух напряжений; 8 - формирователь импульсов; 9 - блок измерения и кодирования; 10 - устройство записи кода звука; 11 - усилитель; 12 - источник постоянного напряжения; 13 - вычитающее устройство; 14 переключатель; 15 - звуковоспроизводящее устройство (громкоговоритель или телефон). На фиг.2 показаны временные диаграммы, поясняющие работу схемы примера реализации (фиг.1). В частности: фиг.2а -сигнал с выхода микрофона 1; фиг.2б - сигнал на выходе сумматора 4; фиг.2в - сигнал Uk(t) на выходе компаратора 5; фиг.2г - сигнал Uф(t) на выходе формирователя 8; фиг.2д - интервалы времени T1, T2, T3 между импульсами формирователя 8, заполненные тактовыми импульсами 1 f= T ; фиг.2е - сигнал Uвых на выходе вычитателя 13. стабильной частоты Функциональные узлы (фиг.1) соединены следующим образом. Выход микрофона 1 соединен со входом усилителя 2. Выход усилителя 2 соединен с одним из входов переключателя 14 и с первым входом сумматора 4, ко второму входу которого присоединен выход источника образцового напряжения 3. Выход сумматора 4 соединен со входом интегратора 5, выход которого присоединен к первому входу компаратора 7. Выходы источника образцового постоянного напряжения 6 соединены с интегратором 5 и со вторым входом компаратора 7. Выход компаратора 7 присоединен ко входу формирователя 8, выход которого соединен с интегратором 5 (с устройством его обнуления) и, кроме того, выход формирователя 8 соединен со входом блока измерения и кодирования 9, выход которого присоединен к устройству записи кода звука 10. Выход формирователя также соединен со входом усилителя 11, выход которого присоединен к первому входу вычитателя 13, ко второму входу которого присоединен выход источника постоянного напряжения 12. Выход вычитателя 13 присоединен к одному из входов переключателя 14, ко второму входу переключателя 14 подключен выход усилителя 2, а выход переключателя 14 соединен со входом звуковоспроизводящего устройства 15 (телефона или громкоговорителя). Для реализации предлагаемого способа выполняют следующие операции: 1) исходный звуковой аналоговый сигнал преобразуют в аналоговый электрический сигнал (для этого звуковой сигнал подают на микрофон 1, подключенный ко входу усилителя 2, на выходе которого образуется усиленный аналоговый электрический сигнал, пропорциональный исходному звуковому сигналу); 2) полученный электрический аналоговый сигнал подают на частотно-импульсный модулятор (состоящий из сумматора 4, образцового источника напряжения 3, интегратора 5, образцового источника напряжения 6. компаратора 7 и формирователя импульсов 8). С помощью модулятора осуществляют частотно-импульсную модуляцию аналогового электрического сигнала, преобразуя его в последовательность импульсов стабильных параметров с изменяющимся периодом (модулированный частотно-импульсный сигнал); 3) усиливают импульсный модулированный сигнал (усилителем 11); 4) вычитают из усиленной импульсной последовательности постоянную величину напряжения. Для этого на вход вычитателя 13 подают усиленные модулированные импульсы напряжения с выхода усилителя 11, а также подают постоянную величину напряжения от источника 12), тем самым получают эквивалентный электрический дискретный сигнал. Подают эквивалентный электрический дискретный сигнал на звуковоспроизводящее устройство 15 через переключатель 14 (положение "а") и получают эквивалентное звучание, такое же как и при подаче аналогового сигнала с выхода усилителя 2 через переключатель 14 (положение "б") на звуковоспроизводящее устройство 15. В примере реализации способа, показанном на фиг.1, осуществляются следующие преобразования. Сигнал звука A(t) подают на вход микрофона 1, преобразующий звук a(t) в пропорциональное электрическое напряжение B(t) на выходе микрофона 1 (фиг.2а). Электрический сигнал B(t) поступают на усилитель 2 и после усиления суммируется с постоянным напряжением 3: после суммирования на выходе сумматора 4 получается сигнал - напряжение U(t) = K×B(t) + b, (фиг.2б), где B(t) электрический сигнал (напряжение) на выходе микрофона 1; K - коэффициент усиления усилителя 2; в - постоянное напряжение источника 3. После этого сигналя U(t) подается на интегратор 5, производящий интегрирование до тех пор, пока интеграл не станет равным постоянной величине напряжению, заданному образцовым источником напряжения 6. При достижении срабатывает компаратор 7, выдавая короткий импульс (фиг.2в). По переднему фронту импульса компаратора происходят два процесса: 1) обнуление (сброс) интегратора; 2) выдача формирователем 8 импульса постоянной длительности и амплитуды (фиг.2г). При изменении входного сигнала (звука) пропорционально изменяется электрически сигнал на входе . усилителя 2, а также изменяется время интегрирования, за которое достигается Поэтому при изменении входного сигнала происходит изменение периода между импульсами, выдаваемыми формирователем 8. Выдаваемые формирователем импульсы показаны на фиг.2, они представляют собой частотно-импульсную модуляцию электрического сигнала с выхода микрофона 1. Информация об изменении звукового сигнала содержится только в одном информативном параметре - частоте импульсов (где Ti - период времени между предыдущим и последующим импульсами). Для цифрового кодирования сигнала звука вместо частоты удобнее использовать интервалы времени Ti между предыдущим и последующим импульсами. Поэтому в блоке измерения и кодирования 9 интервалы времени Ti между импульсами заполняются измерительными импульсами тактовой частоты (Tтакт. - период тактовых импульсов), запуск которых синхронизирован с импульсами частотно-модульной модуляции (фиг.2д). Временные интервалы между импульсами преобразуются в цифровой код, соответствующий не точному значению отрезка времени, а ближайшего к нему дискретному значению, задаваемого соответствующей отметкой времени измерительных импульсов тактовой частоты. Интервал времени между первым импульсом (см. фиг.2д) и вторым равен T1 = N1T и может быть закодирован числом импульсов N1, аналогично интервал времени между вторым и третьим импульсом может быть закодирован числом импульсов N2 и т.д. (см. фиг.2д). Поскольку при таком кодировании временных интервалов T1, T2, и т.д. необходимо использовать большое количество символов в коде (число десятичных символов равно количеству импульсов N1, N21, N3 и т.д.), то в блоке измерения и кодирования 9 использован иной тип кодирования. Его сущность состоит в том, что минимально возможный интервал времени Tmin = Nmin × T кодируется символов "0", а наибольший интервал времени между импульсами модуляции Tmax = Nimax × T кодируется числом импульсов В случае выполнения равенства T max - Tmin = T отношение , при этом Nmax - Nmin = 1, что соответствует минимальному количеству в коде: интервал Tmin = Nmin × T кодируется символом "0", а интервал Tmax = Nmax × T - кодируется символом "1". Поскольку при частотно-импульсной модуляции возможны интервалы Ti между импульсами, не точно равные Tmax или Tmin, то в блоке измерения и кодирования предусмотрено образованию кода "0", если и образование кода "1", если , так как Tmax - Tmin = T. Образованный в блоке измерения и кодирования 9 код записывается в устройство записи кода 10. Записанные коды содержат информацию о временных интервалах между импульсами частотной модуляции сигнала (фиг.2г) (эти интервалы такие же, как и интервалы у дискретного эквивалентного сигнала на выходе вычитателя 13). Декодирование записанной информации сводится к восстановлению исходных интервалов времени между импульсами и воспроизведению сигнала частотно-импульсной модуляции в том же виде, в котором он был на выводе формирователя 8 (такие же интервалы времени между импульсами сигнала на выходе вычитающего устройства 13). Для воспроизведения звукового сигнала без искажения и шума импульсную последовательность, модулированную по частоте, с выхода формирователя 8 подают на вход усилителя 11, после этого усиленные импульсы подают на вход вычитателя 13, на второй вход которого подают постоянную величину напряжения, задаваемую источником 12, и получают на выходе вычитателя 13 разностный сигнал Uвых(t) (фиг.2е), который через переключатель 14 (находящийся в положении "а"), поступает на устройство воспроизведения звука 15 (громкоговоритель или телефон). При этом звуковой эффект получается тот же, что и при положении "б" переключателя 14, когда на звуковоспроизводящее устройство 15 подается аналоговый электрический сигнал непосредственно с выхода микрофонного усилителя 2. Конкретность предлагаемого способа авторами подтверждена экспериментально. При определенных параметрах преобразования (модуляции), характерных для слуха человека, наблюдалась полная идентичность слухового восприятия двух различных сигналов: 1) импульсного сигнала, поданного на громкоговоритель 15 (положение ключа "а") с выхода вычитателя 13; 2) непрерывного исходного сигнала звука, поданного с выхода микрофонного усилителя 2 на громкоговоритель 15 (положение ключа "б"). Экспериментально установлено, что неискаженное и незашумленное воспроизведение звука наблюдается при выполнении условий где a и b - константы слуха человека; Tmax и Tmin - соответственно наибольший и наименьший интервалы времени между соседними импульсами сигнала частотно-импульсной модуляции звука; T - интервал времени между соседними отметками дискретного времени (период тактовых импульсов). Минимум количества символов в коде звука, обеспечивающих отсутствие потери информации о звуке при кодировании достигается при следующих параметрах преобразования; Для лиц с нормальным слухом, согласно проведенным авторами экспериментам, получены следующие численные величины вышеуказанных параметров: a = 50мкс; b = 0,02мкс; Tmax = 50мкс; Tmin = 49мкс; T = 1мкс. Как показали проведенные эксперименты, при указанных параметрах преобразования обеспечивается неискаженное и незашумленное воспроизведение звука и, кроме того, обеспечивается минимизация символов (двоичных знаков) в коде звука. Преимущество предлагаемого способа по сравнению с известными состоит в том, что он позволяет осуществлять кодирование с меньшим числом символов (двоичных знаков) и поэтому обеспечивает возможность осуществлять запись большого числа информации на магнитные диски или магнитные ленты. Для подтверждения этого преимущества приведем результаты расчета для известного способа и предполагаемого. Допустим, что известным способом мы произвели отсчеты звукового сигнала через равноотстоящие промежутки времени, равные Dt. Поскольку для звукового сигнала верхняя частота слышимых звуков равна f в = 20кГц, то в соответствии с известной теоремой В.А. Котельникова интервал дискретизации, через который производятся отсчеты, составит величину Если принять, что сила звукового давления сигнала будет меняться всего в десять раз, то в каждом отсчете будем иметь одну из одиннадцати цифр от 0 до 10, характеризующую звук. Если каждую из этих цифр представить в двоичной системе, то для каждой из этих цифр будем иметь разные сочетания нулевой и единиц (0 - "0"; 1 - "1"; 2 - "10"; 3 - "11"; 4 - "100"; 5 - "101" и т.д.), представляющих двоичный код в точках отсчета звукового сигнала. Для предполагаемого способа кодируемые интервалы времени (при Tmin = 49мкс, Tmax = 50мкс и T = Tmax - Tmin = 1мкс) будут следовать через время, примерно равное т.е. интервалы времени Dt, через которые берутся отсчеты времени (представляющие цифровой код дискретного сигнала, эквивалентного непрерывному) будут следовать в два раза реже, поэтому их будет в 2 раза меньше, чем у известного способа. Кроме того, при Tmax = 50мкс, Tmin = 49мкс; Е = 1мкс в двоичной системе отсчеты будут представлены либо нулем ("0" код), либо единицей ("1" код), а другие двоичные цифры не будут образовывать код. Поскольку у предполагаемого способа по сравнению с известным количеством отсчетов в два раза меньше, и отсчитываемые коды представлены только двумя двоичными цифрами "0" или "1" то, очевидно, что у предлагаемого способа число символов (двоичных цифр) в коде звука будет существенно меньшим, чем у известного способа. По оценкам авторов число символов (двоичных цифр) при кодировании одинаковой информации у предполагаемого способа меньше примерно в 5 - 7 раз по сравнению с известным способом. Это позволит записывать в 5 - 7 раз больше информации на магнитные носители.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюBondarenko Mykhailo Fedorovych, Yerokhin Andrii Leonidovych

Автори російськоюБондаренко Михаил Федорович, Ерохин Андрей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: H03M 3/00

Мітки: спосіб, кодування, звуку

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/5-24287-sposib-koduvannya-zvuku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кодування звуку</a>

Попередній патент: Двигун внутрішнього згоряння

Наступний патент: Спосіб осадки ковбас

Випадковий патент: Спосіб лікування мікробної екземи