Пристрій для діагностики порушень гемостатичного балансу крові “коагулоскоптс”

Формула / Реферат

Устройство для диагностики нарушений гемостатического баланса крови, включающее термостатический блок, содержащий источник опорного напряжения, предварительный усилитель, регулятор температуры и электродную камеру, установленную в последней электродную ячейку для крови, отслеживающее устройство, отличающееся тем, что в него дополнительно введены второй источник опорного напряжения, ручной регулятор напряжения, аналоговый коммутатор напряжений, цифроаналоговый преобразователь, микроЭВМ, входящие в термостатический блок термоэлектрические модули, радиаторы охлаждения и устройство сигнализации, в электродную ячейку для крови введены четыре продольных электрода из нерастворяющегося при электролизе материале, напыленного на ее дне от передней до задней стенки, и приспособление, состоящее из емкости для воды и пористой ткани для создания 100% влажности воздуха в электродной камере при рабочей температуре +37±0,1°С, в отслеживающее устройство введены аналоговый коммутатор сигналов электродной камеры и ячейки, аналого-цифровой преобразователь, устройство согласования с принтером, устройство согласования с персональной ЭВМ и семисегментные индикаторы, один источник опорного напряжения подключен ко входу предварительного усилителя, который выходом соединен с регулятором температуры и с устройством сигнализации, при этом последовательно соединенные термоэлектрические модули, установленные под электродной камерой, соединены с электродной камерой и с радиатором охлаждения, второй источник опорного напряжения, ручной регулятор напряжения и аналоговый коммутатор напряжений соединены последовательно, кроме того, второй источник опорного напряжения подключен к цифро-аналоговому преобразователю, соединенному с микроЭВМ, а аналоговый коммутатор напряжений выходом подключен к электродной камере, электродная ячейка для крови зафиксирована в термостатическом блоке в горизонтальной плоскости, аналоговый коммутатор сигналов электродной камеры и ячейки соединен с "Общей шиной" и с аналого-цифровым преобразователем, также соединенным с "Общей шиной", устройство согласования с принтером, устройство согласования с персональной ЭВМ и семисегментные индикаторы подключены к "Общей шине", а электродная камера выполнена с возможностью ее герметизации.

Текст

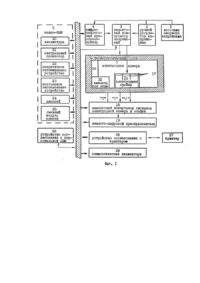

Изобретение относится к области медицины, а именно к приборам для регистрации состояния систем гемостаза цельной крови, и преимущественно может использоваться в широкой сети поликлиник, больниц и научно-исследовательских институтах. Известно устройство "Коагулограф Н-333", включающее термостатический блок, содержащий регулятор температуры, электродную камеру, установленную в последней ячейку для крови с запрессованными на дне двумя точечными электродами и отслеживающее устройство. Регулятор температуры обеспечивает стабилизацию температуры в электродной камере в пределах +37± 0,5°С при температуре окружающего воздуха не выше +37°С. Ячейка для крови установлена в электродной камере с приспособлением для ее качания. Отслеживающее устройство включает миллиамперметр, самописец и лентопротяжный механизм с диаграммной бумагой Работа этого прибора основана на кондуктометрическом принципе, Происходящее в электродной ячейке свертывание крови вызывает изменение величины силы тока, которая регистрируется самописцем на диаграммной бумажной ленте в виде пилообразной графической кривой. Затем по известной скорости перемещения бумажной ленты (10 мм/сек) вычисляются временные интервалы некоторых фаз коагуляции. Последние показатели используются для оценки свертывающих свойств крови [Кац A.M., Канторович А.С. Руководство по приборам и оборудованию для медико-биологических исследований. Л., "Медицина", 1976; Баранов А.А. Электрокоагулография с применением интегральных показателей в оценке нарушения гемостаза у детей. - Анестезиология и реаниматология, 1988, № 6, с. 56-61]. К недостаткам прототипа относятся: - непригодность устройства для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +37,5°С до +50°С из-за отсутствия в термостатическом блоке элементов, обеспечивающих охлаждение электродной камеры до рабочей температуры (+37°С), - отсутствие в электродной камере приспособления для создания в ней 100% влажности, необходимой для устранения неблагоприятного влияния испарения крови на показатели ее электропроводности и скорости образования сгустка, - зависимость графической кривой коагулограммы и, следовательно, временных интервалов фаз свертывания крови от качества работы лентопротяжного механизма, приспособления для качания электродной ячейки и затрудненного выхода из нее пузырьков газа, - отсутствие равномерного контакта крови с электродами на всей площади дна электродной ячейки и изменение толщины слоя крови над электродами из-за колебания электродной ячейки нарушают процесс электролиза крови, что отражается на исследуемых показателях, - на графической кривой коагулограммы трудно выделить участки, соответствующие II и III фазам коагуляции, ретракции сгустка и началу фибринолиза. В основу изобретения положена задача создать устройство для диагностики нарушений гемостаза, в котором путем усовершенствования термостатического блока, разработки новой электродной ячейки, введения приспособления для увлажнения воздуха в электродной камере, использования электронных систем для построения графической кривой коагулограммы, отслеживания электрических Сигналов и вычисления параметров, обеспечивалось бы при температуре окружающего воздуха от +10°С до +50°С стабильное состояние в электродной камере температуры t=37 ± 0,1°С и 100% влажности, необходимое для процесса свертывания крови и фибринолиза сгустка в течение установленного времени исследования (30-45 мин), измерение временных интервалов фаз образования тромбопластина, тромбина, фибрина, ретракции сгустка, фиксация начала фибринолиза, определение величин плотности крови на этапах ее свертывания и растворения сгустка, вычисление количества вещества, участвующего в образовании каждой фазы, и соотношения между антисвертывающей и свертывающей системами крови, визуализация трудно диагностируемого синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, определение количественного показателя степени и направленности нарушения коагуляции и фибринолиза, благодаря чему повысилась бы эффективность диагностики и лечения нарушений гемостаза при острых и хронических заболеваниях, Поставленная задача решена тем, что в предлагаемом устройстве, включающем термостатический блок, содержащий источник опорного напряжения, предварительный усилитель, регулятор температуры и электродную камеру, установленную в последней электродную ячейку для крови, отслеживающее устройство, согласно изобретению дополнительно введены второй источник опорного напряжения, ручной регулятор напряжения, аналоговый коммутатор напряжений, цифро-аналоговый преобразователь, микроЭВМ, входящие в термостатический блок термоэлектрические модули, радиаторы охлаждения и устройство сигнализации, в электродную ячейку для крови четыре продольных электрода из нерастворяющегося при электролизе материала, напыленного на ее дне от передней до задней стенки, приспособление, состоящее из емкости для воды и пористой ткани, для создания 100% влажности воздуха в электродной камере, и входящие в отслеживающее устройство аналоговый коммутатор сигналов электродной камеры и ячейки, аналого-цифровой преобразователь, устройство согласования с принтером, устройство согласования с персональной ЭВМ и семисегментные индикаторы. Один источник опорного напряжения подключен ко входу предварительного усилителя, который выходом соединен с регулятором температуры, подключенным к термоэлектрическим модулям, и с устройством сигнализации, при этом последовательно соединенные термоэлектрические модули, установленные под электродной камерой, соединены с электродной камерой и с радиаторами охлаждения. Второй источник опорного напряжения, ручной регулятор напряжения и аналоговый коммутатор напряжений соединены последовательно, кроме того второй источник опорного напряжения подключен к цифроаналоговому преобразователю, соединенному с микроЭВМ, а аналоговый коммутатор напряжений выходом подключен к электродной камере термостатического блока, в котором электродная ячейка для крови с четырьмя продольными электродами фиксируется в горизонтальной плоскости. При этом электродная камера подключена ко входу аналогового коммутатора сигналов электродной камеры и ячейки, соединенного с "Общей шиной" и с аналогоцифровым преобразователем, также соединенным с "Общей шиной". Устройство согласования с принтером, устройство согласования с персональной ЭВМ и семисегментные индикаторы подключены к "Общей шине". Электродная камера выполнена с возможностью ее герметизации и имеет приспособление для создания 100% влажности воздуха при рабочей температуре +37 ±0,1 °С. Введение второго источника опорного напряжения, цифро-аналогового преобразователя, микроЭВМ, термоэлектрических модулей, радиаторов охлаждения, устройства сигнализации, четырех продольных электродов, напыленных на дне электродной ячейки, приспособления для создания 100% влажности воздуха в электродной камере и электронного отслеживающего устройства, в отличие от прототипа, позволяет качественно регистрировать процесс свертывания крови и фибринолиза сгустка при температуре окружающей среды от +10°С до +50°С, нивелировать отрицательное влияние испарения крови на изучаемые показатели, и создать равномерный процесс физико-химической реакции коагуляции и фибринолиза на всей площади дна электродной ячейки для крови, благодаря чему появилась возможность выделить на кривой коагулограммы I, II и III фазы коагуляции, фазу ретракции сгустка, определить начало фибринолиза, вычислить известные и новые показатели этих участков и получить реальное представление о степени и направленности нарушения гемостаза, в том числе при синдроме ДВС. На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для диагностики нарушений гемостатического баланса крови; на фиг. 2 -структурная схема термостатического блока; на фиг. 3 - схема графической кривой коагулограммы цельной крови. Устройство для диагностики нарушений гемостатического баланса крови, представленное на фиг. 1 и фиг. 2, отличается тем, что содержит соединенные последовательно источник опорного напряжения 1, ручной регулятор напряжения 2 и аналоговый коммутатор напряжений 3; источник опорного напряжения 1 подключен ко входу цифро-аналогового преобразователя 4, который соединен с "Общей шиной", подключенной к микроЭВМ 5, а аналоговый коммутатор напряжений 3 соединен с цифро-аналоговым преобразователем 4 и с "Общей шиной"; в термостатическом блоке 6 под электродной камерой 7 установлены соединенные последовательно термоэлектрические модули 8, подключенные к радиаторам охлаждения 9 и к электродной камере 7, которая соединена также с выходом аналогового коммутатора напряжений 3, предварительный усилитель 10 выходом соединен с регулятором температуры 11, подключенном к термоэлектрическим модулям 8, и с устройством сигнализации 12, соединенном с индикатором выхода на температурный режим 13, кроме того предварительный усилитель 10 подключен ко второму источнику опорного напряжения 14 и соединен с датчиком температуры 15; электродная ячейка 16 с четырьмя продольными электродами 17 помещается в электродную камеру 7, аналоговый коммутатор сигналов электродной камеры и ячейки 18 входом подключен к термостатическому блоку 6 для регистрации сигналов по температуре, току и напряжению и соединен с "Общей шиной" и с аналого-цифровым преобразователем 19, также подключенным к "Общей шине"; микро-ЭВМ имеет клавиатуру 20, центральный процессор 21, содержащий счетчик времени, оперативное запоминающее устройство 22, постоянное запоминающее устройство 23, дисплей 24 и сменный модуль памяти 25; выходными устройствами являются: устройство согласования с принтером 26, соединенное с принтером 27 и "Общей шиной", и устройство согласования с дополнительной персональной ЭВМ 28, подключенное к "Общей шине", которая соединена со входом семисегментных индикаторов 29. В электродной камере 7 установлено приспособление для создания 100% влажности воздуха, состоящее, например, из емкости для воды 31 и соприкасающейся с ней пористой ткани 30, прикрепленной к внутренней стенке камеры с целью увеличения скорости и площади испарения воды. Для стабилизации величин температуры и влажности воздуха в электродной камере предлагается ее герметизация, например, при помощи резиновой прокладки и винтовой нарезки, способствующие обеспечению плотности стыка дверцы с передней стенкой камеры. Нерастворяющимся при электролизе материалом, который рекомендован для электродов, может быть платиноиридиевый сплав или платина. Электродная ячейка для крови должна находиться в медном корпусе, обладающим хорошей теплопроводностью и защищающим от механических перегрузок. Отслеживающее устройство включает; 1) микроЭВМ для отслеживания электрических сигналов, поступающих с термостатического блока, электродной камеры, аналогового коммутатора сигналов электродной камеры и ячейки, аналогоцифрового преобразователя и счетчика времени, входящего в центральный процессор микроЭВМ, с последующей их обработкой для электронного построения графической кривой коагулограммы и вычисления параметров ее фаз и интегральных показателей; 2) принтер для распечатки результатов исследования и сведений о пациенте, устройство согласования с принтером; 3) семисегментные индикаторы для постоянной визуализации динамики величин силы тока, сопротивления, напряжения, времени исследования и температуры в электродной камере; 4) устройство согласования с персональной ЭВМ. Устройство работает следующим образом. После включения его в электрическую сеть начинается процесс стабилизации температуры и влажности воздуха в электродной камере 7. Этот режим обеспечивается источником опорного напряжения 14, из которого электрический ток поступает на вход предварительного усилителя 10, соединенного с регулятором температуры 11, и с устройством сигнализации 12, которое подключено к индикатору выхода на температурный режим 13. В термостатическом блоке 6 регулятор температуры 11 подключен к термоэлектрическим модулям, которые в зависимости от температуры воздуха в окружающей среде могут функционировать в режиме подогрева или охлаждения согласно термоэлектрическим эффектам Пельтье и Томсона. В режиме охлаждения подключаются радиаторы охлаждения 9. Величина температуры в электродной камере 7 регистрируется датчиком температуры 15, контролируется специальным устройством сигнализации 12 и индикатором выхода на температурный режим 13 и в виде аналогового сигнала передается на аналоговый коммутатор сигналов электродной камеры и ячейки 18, который соединен с "Общей шиной" и аналого-цифровым преобразователем 19, обеспечивающим трансформацию сигнала для высвечивания температуры на индикаторах 29. Предусмотренная 100% влажность воздуха в электродной камере 7 достигается благодаря емкости с водой 31 и пористой ткани 30 После высвечивания на индикаторах 29 температуры +37°С оператор помещает электродную ячейку 16 с образцом крови в электродную камеру 7 и герметично ее закрывает. При стабилизации температуры +37°С устройство включают в режим "измерение". С этого момента сигналы термостатического блока 6 находятся под постоянным визуальным контролем. Следует отметить, что при температуре окружающего воздуха от +37,5°С до +50°С для обеспечения охлаждения электродной камеры 7 рассчитываются теплопритоки по формуле где a - коэффициент теплообмена, соответствующий 8; где tокр - температура окружающего воздуха, tстат - температура в электродной камере =+37 ±0,1 °С; Активные теплопритоки составляют QA = WA =20в x 20Α = 0,48Вт, тогда суммарный теплоприток к термоэлектрическим модулям 8 составит Q =Qa + QA = 2,3 + 0,4 = 2,7 Вт. Для отводов токов теплового потока рассчитываются термоэлектрические модули 8 по количеству (исходя из их хладопроизводительности) и по току. Могут использоваться такие термоэлектрические модули как ТЭМО-11 и ТЭМО-7. В обоих случаях предполагается использовать радиаторы охлаждения 9 с тепловым сопротивлением 1°С/Вт. При включении устройства в режим "измерение" сигналы счетчика времени, находящегося в центральном процессоре 21, начинают регистрироваться каждые 10 сек в блоке памяти микроЭВМ 5 и передаются на семисегментные индикаторы 29. Одновременно из источника опорного напряжения 1 через цифроаналоговый преобразователь 4 заданное рабочее напряжение поступает на аналоговый коммутатор напряжений 3, из которого подается на электроды 17 электродной ячейки 16, где происходящие физико-химические процессы свертывания крови изменяют ее электропроводность, которая в измерительной цепи представлена величинами силы тока и сопротивления. Для регистрации этого процесса, выходящие из электродной ячейки 16 сигналы силы тока и. напряжения поступают на аналоговый коммутатор сигналов электродной камеры и ячейки 18, с которого передаются на аналого-цифровой преобразователь 19, подключенный к "Общей шине", и в виде цифровых эквивалентов аналоговых сигналов поступают в микро-ЭВМ 5, где с интервалом 10 сек происходит их запоминание и вычисление сопротивления, величина которого вместе с величинами силы тока и напряжения высвечивается на семисегментных индикаторах 29. Таким образом, счетчик времени, электродная камера, термостатический блок и показатели электропроводности крови в электродной ячейке являются объектом отслеживания микроЭВМ за дискретное время электрических сигналов, несущих информацию о температуре, протекающего через кровь тока и приложенного к электродам напряжения. МикроЭВМ по команде оператора может находиться в режиме ожидания (при отсутствии температурной готовности устройства), подготовки исследования (ввод анкетных данных пациента, даты, электрических режимов) или в состоянии проведения исследования с дискретным документированием результатов. Поступившие в память микроЭВМ показатели времени и силы тока используются для электронного построения графической кривой коагулограммы (фиг. 3) на дисплее 24/ На коагулограмме выделяется 5 участков, соответствующих фазам свертывания крови и фибринолизу: АВ - 1 фаза (образование тромбопластина), ВС- II фаза (образование тромбина), CD - III фаза (образование фибрина), DE - IV фаза (ретракция сгустка), EF -фибринолиз. Для выявления этих фаз на графике коагулограммы определяются опорные точки, местонахождение которых найдено империческим путем при помощи лабораторной модели предлагаемого устройства. Точка А соответствует максимальной величине силы тока, которая фиксируется в памяти микроЭВМ через 10 сек с момента включения устройства в режим "измерение". Определение точек В, С, D, Ε и F осуществляется путем математического анализа в микроЭВМ двух последовательных значений цифровых величин силы тока, получения их разности и выдачи команды для фиксации искомой точки в тот момент, когда значение предыдущего кода будет отличаться от значения последующего кода на заданную величину (для точек В, С и Е), или когда значения двух последующих кодов станут равными, а очередные три кода с интервалом в 60 сек будут направлены в сторону снижения (для точки D). Точка F регистрируется автоматически через 900 сек после точки Е, или может отсутствовать при чрезмерном удлинении интервала DE или при использовании максимально допустимого времени исследования (45 мин,). Для выявления точки В необходимо учитывать интервал между кодами величины силы тока равный 10 сек. Точка В фиксируется в том месте, где значение предыдущего кода будет больше значения последующего кода на 0,07 мА (например; на 120-й сек исследования величина кода была 6,20 мА, а на 130-й сек - 6,13 мА; точке В соответствует - 6,20 мА). При выявлении точек С, D и Ε учитывается интервал между кодами равный 60 сек. Точка С фиксируется в том месте, где значение предыдущего кода будет больше последующего не более чем на 0,315 мА и в дальнейшем величина кода будет уменьшаться. Точка D соответствует минимальной величине кода, после которой последующие три кода сохранятся на таком же уровне или постепенно увеличиваются. Точка Ε регистрируется на участке кривой, где значение предыдущего кода будет отличаться от предыдущего в сторону увеличения на 0,105 мА или несколько выше. Представленный способ электронной регистрации кривой коагулограммы позволяет выявить такие нарушения свертывания крови, как гипо- и гиперкоагуляция. В тех случаях, когда имеет место нарушение гемостаза, называемое синдромом диссеминированной внутрисосудистой свертываемости крови (ДВС), чередование гиперкоагуляции с процессом фибринолиза отразится на графике участков DE и EF. В этой связи следует учитывать следующее. Если на участке DE через 180 сек или более после появления точки D код величины силы тока начнет снижаться более чем на 0,21 мА и эта величина будет сохраняться последующие 180 сек или более, фиксируется новая точка С1 и интервал C1 - D1. После точки Сі следует определить точку D1, которой соответствует новая максимально низкая величина силы тока при условии отсутствия дальнейшего снижения трех последующих величин силы тока. В том случае если через 45 мин от начала исследования точка D1 не обнаружена, регистрация кривой коагулограммы прекращается, а условной точкой D1 будет величина аналогового сигнала на последней минуте исследования. Если же точка D1 выявлена, тогда определяют расположение точки Ε по указанному выше принципу. Выявленные изменения предлагается обозначить как синдром ДВС I степени. Аналогичная картина может иметь место на уровне интервала E-F. В этом случае новая точка Ε1 будет в том месте, где величина силы тока снизится до уровня точки D или ниже и будет сохраняться последующие 180 сек. Затем отмечается точка 1 по общему принципу, или прекращается исследование через 45 мин от его начала. Выявленные изменения предложено обозначить как синдром ДВС II степени. Одновременно с регистрацией графики коагулограммы на дисплее 24 в микроЭВМ происходит обработка величин силы тока и напряжения с целью вычисления сопротивления, используемого для оценки плотности сгустка крови в электродной ячейке, и количества прошедшего через кровь электричества (Q) за реальное время. Величина Q вычисляется по формуле: Q = t (сек) x 1 (А), где t - время, I - сила тока. Затем величина Q используется для вычисления количества вещества (т), образовывающегося или разлагающегося в приэлектродном пространстве. Согласно законам электролиза для образования или разложения 1 моль вещества надо пропустить через электролит (кровь) 96484,56 кулонов электричества, то есть m = Q : 96484,56 (моль). Поскольку в электродной ячейке объем крови известен, количество вещества, участвующего в физико-химических процессах образования фаз свертывания крови, или растворяющегося в фазе фибринолиза, рекомендовано измерять в международных единицах - ммоль/л. Кроме того, разместив электронную кривую коагулограммы в координатной плоскости, представляется возможным вычислить величину отношения между антисвертывающей и свертывающей системами крови в фазе ретракции сгустка, где наличие практически горизонтальной линии DE указывает на прекращение свертывания крови. Если через точки D и Ε провести перпендикуляры к оси абсцисс, то получим общую площадь фазы ретракции в которой под линией DE находятся вещества крови, соответствующие мощности (емкости) антисвертывающей системы, а выше этой линии находятся вещества, превратившиеся в сгусток и соответствующие мощности (емкости) свертывающей системы крови. Расположение линии DE ниже ее нормального уровня свидетельствует о гиперкоагуляции крови, а сдвиг вверх - признак гипокоагуляции. Предусмотренное программным обеспечением микроЭВМ вычисление интегрального количества вещества в этих системах и соотношение между ними базируется на определении общего количества вещества, находящегося на площади фазы ретракции, и реального количества вещества сгустка. Разница между этими показателями соответствует количеству вещества антисвертывающей системы. При вычислении m на участке EF, соответствующего фазе фибринолиза, необходимо на графике коагулограммы отточки D провести горизонтальную линию до восстановленного перпендикуляра, проходящего через точку F к оси абсцисс. На площади, расположенной выше горизонтальной линии, определяется величина т, соответствующая количеству вещества сгустка до фибринолиза. Затем вычисляется величина m1 по данным Q и определяется разность между m и m1, указывающая на количество растворившегося вещества в процессе активизации фибринолиза. Эти и другие вычисления, связанные с определением общего количества вещества, образующего сгусток на участке A-D, сопоставлением результатов со средними показателями здоровых лиц, выявлением степени и направленности нарушения коагуляции и фибринолиза, могут найти отражение в программном обеспечении микроЭВМ. Зарегистрированные и вычисленные показатели вместе с анкетными данными пациента и датой обследования поступают на дисплей 24 и передаются на устройство согласования с принтером 26 и распечатываются принтером 27. Достоверность данных о медико-биологических возможностях предлагаемого устройства подтверждена результатами испытаний, проведенных на лабораторной модели с целью диагностики нарушений гемостатического баланса крови. Кроме того выявлено, что у больных с острыми формами ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия) в 56% случаев развивается гиперкоагуляция I—VI11 степени, происходит депрессия фибринолиза I-IV степени, величина отношения между антисвертывающей и свертывающей системами крови может снижаться до 37,7% (средняя норма 95%). У больных гипертонической болезнью с цереброваскулярными нарушениями выявляется гиперкоагуляция V степени и депрессия фибринолиза I! степени. Эти результаты могут использоваться в практической медицине для подбора индивидуальной эффективной терапии. Качество фармакологической коррекции определяется путем повторного обследования больного.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюAppliance for diagnostics of violations of hemostatic blood balance “coaguloscope”

Автори англійськоюTolstopiatov Sergii Mykhailovych

Назва патенту російськоюУстройство для диагностики нарушений гемостатического баланса крови «коагулоскопс»

Автори російськоюТолстопятов Сергей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/00, G01N 33/49, G01N 33/487, G01N 33/48

Мітки: діагностики, гемостатичного, порушень, крові, коагулоскоптс, пристрій, балансу

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-18893-pristrijj-dlya-diagnostiki-porushen-gemostatichnogo-balansu-krovi-koaguloskopts.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для діагностики порушень гемостатичного балансу крові “коагулоскоптс”</a>

Попередній патент: Ручний інструмент для обробітку грунту

Наступний патент: Роторний двигун внутрішнього згорання

Випадковий патент: Режим tdd в системах бездротового зв'язку