Пристрій для вимірювання швидкості поширення ультразвуку у біологічних тканинах

Номер патенту: 20886

Опубліковано: 07.10.1997

Автори: Красновід Тетяна Андрієвна, Ковальчук Олександр Георгійович, Логай Іван Михайлович

Формула / Реферат

Устройство для измерения скорости распространения ультразвука в биологических тканях, содержащее нефокусирующий ультразвуковой преобразователь, генератор электрических импульсов, систему измерения времени прохождения ультразвукового сигнала в исследуемой биологический ткани, осциллограф, отличающееся тем, что оно содержит П-образную раздвижную скобу, снабженную прецизионным подающим устройством с микрометрической шкалой, на одной из бранш П-образной раздвижной скобы жестко установлен ультразвуковой преобразователь диаметром 3,5 мм с резонансной частотой 25 МГц с возможностью его перемещения по оси распространения ультразвука с помощью прецизионного подающего устройства; на другой бранше П-образной раздвижной скобы на оси распространения ультразвука в плоскости, параллельной плоскости ультразвукового преобразователя, жестко закреплен акустический отражатель диаметром 3,5 мм; у краев ультразвукового преобразователя и отражателя на взаимно перпендикулярных диаметрах установлены по 4 тензодатчика, каждый тензодатчик соединен с усилителем постоянного тока и световым индикатором; устройство содержит усилитель с автоматической регулировкой усиления, соединенный с контактами ультразвукового преобразователя, содержащий двухполупериодный выпрямитель; осциллограф, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой усиления; измеритель времени запаздывания отраженного эхо-сигнала, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой усиления и генератором зондирующих импульсов, включающий блок формирования временных интервалов между импульсом возбуждения и импульсом от отражателя, блок заполнения их тактовыми импульсами с частотой 50 МГц и последующего подсчета числа этих импульсов, блок суммирования результатов измерений за 100 циклов зондирования с последующим делением их на 100, блок преобразования кода усредненного временного интервала в истинное время и индикатор этого времени.

Текст

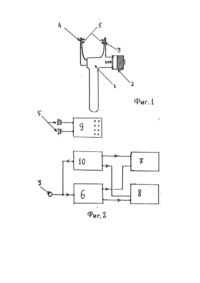

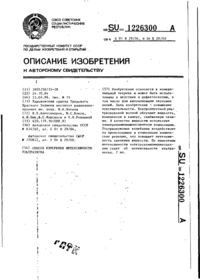

Изобретение относится к области медицины, а именно офтальмологии и может быть использовано для выявления патологических изменений в стекловидном теле глаза. При помутнении преломляющих сред переднего отдела глазного яблока (роговица, передняя камера, хр усталик) чрезвычайно затруднена оценка состояния стекловидного тела. Единственным широко'доступным методом диагностики в этом случае является одно- и двухмерное ультразвуковое исследование, позволяющее определить наличие локальных патологических структур в стекловидном теле, отличающихся от него по акустической плотности, их форму и распространенность. Однако с помощью ультразвуковых эхоимпульсных методов исследования в локационном режиме нельзя выявить диффузионные изменения стекловидного тела и степень их выраженности. В последние два десятилетия появились отдельные сообщения о возможности оценки состояния биологических тканей по скорости распространения ультразвука (СРУЗ). Известно, что чувствительность этого метода на порядок выше, чем метода измерения амплитуды отраженных эхо-сигналов. Известно, что скорость распространения ультразвука существенно зависит от содержания белка в биологических средах. Наиболее близким к предлагаемому является клинический способ исследования' молочной железы по скорости распространения ультразвука в ней [J.acoust. Soc. Amtr. - 1973. - V.53. - P. - 1730-1736]. Измерение проводится на установке, состоящей из двух иефокусирующи х ультразвуковых преобразователей диаметром 1,5 см с резонансной частотой 2 МГц, закрепленных на жесткой станине с возможностью изменения расстояния между ними. Один преобразователь используется в качестве излучателя (усредненная по времени акустическая мощность излучения 0,2 мВт/см 2 при частоте генерации импульсов 1300 Гц), а другой в качестве приемника. Преобразователи помещаются на противоположных сторонах молочной железы напротив друг др уга, принятый эхо-сигнал отображается в режиме растянутой развертки на экране осциллографа и фотографируется. Перед снятием преобразователей с молочной железы фиксируется расстояние между ними. Затем преобразователи погружаются в дистиллированную воду при 30° С, полученная на экране осциллографа эхограмма также фотографируется. С целью упрощения определения разницы во времени прохождения эхо-сигналов (Dt) в тканях молочной железы и воде эхограммы накладываются друг на друга. По величине Dt судят о скорости распространения ультразвука в исследуемой ткани. Данное устройство не может быть применено для определения скорости распространения ультразвука (СРУЗ) в стекловидном теле глаза, т.к. его параметры рассчитаны для исследования таких крупных органов как молочная железа. В нем применены относительно низкочастотные пьезопреобразователи большого диаметра, что обусловлено ее размерами и физическими свойствами тканей молочной железы: ее акустической гетерогенностью (железистая ткань, жировая клетчатка, соединительная ткань) и высокой поглощающей способностью жировой ткани. В этом устройстве отсутствует контроль полного прилегания всей поверхности ультразвуковых преобразователей к поверхности исследуемого органа, что приводит к увеличению измерения. Устройство не содержит структурных элементов для измерения длины акустического пути, что требует применения эталонной среды, что может вносить дополнительную погрешность в конечный результат. Кроме того, глаз является органом, находящимся в постоянном движении, что требует для проведения исследования системы стабилизации УЗ-преобразователей относительно глазного яблока, отсутствующей в описанном устройстве. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования устройства для измерения скорости распространения ультразвука в биологических тканях, в котором параметры ультразвукового преобразователя, система фиксации на глазном яблоке ультразвукового преобразователя и отражателя, прецизионная система перемещения ультразвукового преобразователя относительно отражателя с микрометрической шкалой, тензодатчики, расположенные по краю ультразвукового преобразователя и отражателя, усилитель с автоматической регулировкой усиления, блок измерения времени запаздывания отраженного эхо-сигнала относительно зондирующего с системой усреднения полученных результатов, адаптированные к анатомическим особенностям глазного яблока и возможным патологическим внутриглазным образованиям, обеспечивают возможность измерения скорости ультразвука в стекловидном теле глазного яблока с высокой точностью и достоверностью, за счет чего обеспечивается возможность диагностики диффузионной патологии стекловидного тела при непрозрачных оптических средах переднего отдела глаза. Поставленная задача решается тем, что в устройстве для исследования скорости распространения ультразвука в биологических тканях, содержащем нефокусирующий ультразвуковой преобразователь, генератор электрических импульсов, систему измерения времени прохождения ультразвукового сигнала в исследуемой биологической ткани, осциллограф, согласно изобретению применена П-образная раздвижная скоба, снабженная прецизионным подающим устройством с микрометрической шкалой, на одной из бранш которой жестко установлен ультразвуковой преобразователь диаметром 3,5 мм с резонансной частотой 25 МГц с возможностью его перемещения по оси распространения ультразвука с помощью прецизионного подающего устройства; на другой бранше П-образной скобы на оси распространения ультразвука в плоскости, параллельной плоскости ультразвукового преобразователя, жестко закреплен акустический отражатель диаметром 3,5 мм; у краев ультразвукового преобразователя и отражателя на взаимно перпендикулярных диаметрах установлены по 4 тензодатчика, каждый тензодатчик соединен с усилителем постоянного тока и световым индикатором; устройство содержит усилитель с автоматической регулировкой усиления, содержащий двухполупериодный выпрямитель, соединенный с контактами ультразвукового преобразователя; осциллограф, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой усиления; измеритель времени запаздывания отраженного эхо-сигнала, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой усиления и генератором зондирующих импульсов, включающий блок формирования временных интервалов между импульсом возбуждения и импульсом от отражателя, блок заполнения их тактовыми импульсами с частотой 50 МГц и последующего подсчета числа этих импульсов, блок суммирования результатов измерений за 100 циклов зондирования с последующим делением их на 100, блок преобразования кода усредненного временного интервала в истинное время и индикации этого времени. "Ультразвуковой преобразователь имеет резонансную частоту 25 МГц и диаметр 3,5 мм". - Выбор ниболее высокой применяемой для исследования глаза частоты преобразователя обусловлен требованием достижения максимально высокой инструментальной точности исследования. Величина диаметра ультразвукового преобразователя обусловлена требованием исключения дифракции ультразвукового пучка во всей области исследования, что также является необходимым условием для получения точных результатов исследования. Совокупность параметров ультразвукового преобразователя обеспечивает возможность определения СРУЗ при небольшой длине акустического пути с очень высокой точностью. "Ультразвуковой преобразователь установлен на одной из бранш П-образной раздвижной скобы с возможностью его перемещения по оси распространения ультразвука с помощью прецизионного подающего устройства, снабженного микрометрической шкалой; на другой бранше П-образной раздвижной скобы на оси распространения ультразвука в плоскости, параллельной плоскости ультразвукового преобразователя, жестко закреплен акустический отражатель диаметром 3,5 мм", Глаз - орган находящийся в постоянном движении. Отмеченная совокупность существенных отличительных признаков, во-первых, обеспечивает стабилизацию положения УЗ-преобразователя и отражателя на глазном яблоке на все время исследования, во-вторых, позволяет вдвое увеличить длину акустического пути, в-третьих, обеспечивает измерение длины акустического пути с высокой точностью, что делает возможным само проведение данного исследования и обеспечивает высокую точность исследования СРУЗ в исследуемой ткани. У краев ультразвукового преобразователя и отражателя на взаимно перпендикулярных диаметрах установлены по 4 тензодатчика, каждый тензодатчик соединен с усилителем постоянного тока и световым индикатором" - обеспечивают контроль полного контакта всей рабочей поверхности ультразвукового преобразователя и отражателя со склеральной оболочкой глаза, что является необходимым условием для получения достоверных данных при исследовании (в случае неполного прилегания всей поверхности ультразвукового преобразователя и отражателя к склеральной оболочке глаза зондирующий сигнал может входить и выходить из глазного яблока через слой слезной жидкости, в которой СРУЗ ниже, чем в стекловидном теле, что приведет к занижению измеряемого значения СРУЗ в стекловидном теле). "Устройство прецизионной подачи ультразвукового преобразователя, снабженное микрометрической шкалой", "по 4 тензодатчика у краев ультразвукового преобразователя и отражателя" - в совокупности позволяют осуществи ть акустический контакт всей поверхности ультразвукового преобразователя и отражателя с глазным яблоком при минимальном его сжатии и обеспечивают измерение длины акустического пути с высокой точностью, что в свою очередь обеспечивает стандартизацию условий исследования глаз различных размеров. "Ак устический отражатель диаметром 3.5 мм", "осциллограф, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой' усиления" - обеспечивают получение от отражателя значительно более высокого эхо-сигнала, чем от внутриглазных структур, возможность под контролем осциллограммы исключить наличие отраженных эхо-сигналов от патологических образований и инородных тел в стекловидном теле, являющихся помехой для точного измерения скорости распространения ультразвука, т.е. обеспечивают регистрацию только тех импульсов, которые характеризуют время прохождения зондирующего импульса через глазное яблока, что в свою очередь обуславливает достоверность получаемых результатов. "Усилитель с автоматической регулировкой усиления", "измеритель времени запаздывания отраженного эхо-сигнала, включающий блок формирования временных интервалов между импульсом возбуждения и импульсом от отражателя, блок заполнения их тактовыми импульсами с частотой 50 МГц и последующего подсчета числа этих импульсов, блок суммирования результатов измерений за 100 циклов зондирования с последующим делением их на 100, блок преобразования кода усредненного временного интервала в истинное время и индикации этого времени" - в совокупности обеспечивают формирование временных интервалов между импульсом возбуждения и импульсом от отражателя при одной и той же их амплитуде несмотря на различную степень поглощения УЗ-сигнала в стекловидном теле и усреднение длительности временного интервала за 100 циклов зондирования, что повышает точность и надежность измерения. Таким образом, как видно из анализа причинно-следственных связей структурных элементов заявленного устройства, только взаимодействие всех эти х элементов обеспечивает саму возможность исследования стекловидного тела глаза и высокую точность и достоверность этих исследований. Предлагаемое устройство состоит из двух блоков - механического и электронного. Ме ханический блок (см. фиг. 1) содержит П-образную раздвижную скобу 1, снабженную прецизионным подающим устройством 2 с микрометрической шкалой; на одной из бранш П-образной раздвижной скобы 1 жестко установлен ультразвуковой преобразователь 3 диаметром 3,5 мм с резонансной частотой 25 МГц с возможностью его перемещения по оси распространения ультразвука с помощью прецизионного подающего устройства 2. На другой бранше П-образной раздвижной скобы 1 на оси распространения ультразвука жестко закреплен акустический отражатель 4 диаметром 3,5 мм. Плоскость отражателя 4 параллельна плоскости ультразвукового преобразователя 3. У краев ультразвукового преобразователя 3 и отражателя 4 на взаимно перпендикулярных диаметрах установлены по 4 тензодатчика 5. Электронный блок (см. фиг.2) содержит усилитель с автоматической регулировкой усиления 6, соединенный с контактами ультразвукового преобразователя 3, содержащий двухполупериодный выпрямитель; осциллограф 7, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой усиления 6; усилители постоянного тока со световыми индикаторами 9, соединенные каждый с одним тензодатчиком 5; измеритель времени запаздывания отраженного эхо-импульса 8, соединенный с усилителем с автоматической регулировкой усиления 6 и генератором электрических импульсов 10, включающий блок формирования временных интервалов между импульсом возбуждения и эхо-импульсом от отражателя, блок заполнения их тактовыми импульсами с частотой 50 МГц и последующего подсчета числа этих импульсов, блок суммирования результатов измерений за 100 циклов зондирования с последующим делением их на 100, блок преобразования кода усредненного временного интервала в истинное время и индикатор этого времени. Устройство работает следующим образом. Больной укладывается на спину и ему в конъюктивную полость исследуемого глаза для поверхностной анестезии двухкратно инстиллируется 0.5% раствор дикаина. П-образная раздвижная скоба 1 вводится в коньюнктивальную полость на максимально возможную глубину таким образом, чтобы ультразвуковой преобразователь 3 располагался с височной стороны глазного яблока, а отражатель 4-е носовой. Путем плавного перемещения с помощью прецизионного подающего устройства 2 бранши П-образной раздвижной скобы 1 с ультразвуковым преобразователем 3 осуществляется фиксация глазного яблока между отражателем 4 и ультразвуковым преобразователем 3.0 получении полного контакта всех тензодатчиков 5 с поверхностью склеры глаза, а следовательно и ультразвукового преобразователя 3 и отражателя 4, судят по свечению световых индикаторов 9, расположенных на панели электронного блока устройства. Затем включается канал измерения скорости распространения ультразвука в стекловидном теле. При этом генератор электрических импульсов 10 вырабатывает задающий импульс напряжения, поступающий одновременно на измеритель времени запаздывания отраженного эхо-импульса (сигнал, обозначающий начало распространения ультразвука в стекловидное тело) и на ультразвуковой преобразователь 3, в котором возбуждаются ультразвуковые колебания, которые образуют зондирующий сигнал, распространяющийся в исследуемом глазу. Этот эхо-сигнал проходит склеру на стороне ультразвукового преобразователя 3, стекловидное тело, склеру на стороне отражателя 4, отражается в обратном направлении и возвращается к ультразвуковому преобразователю 3. В ультразвуковом преобразователе 3 зондирующий УЗ-сигнал преобразуется в электрические колебания, которые поступают на усилитель с автоматической регулировкой усиления 6, где детектируются и усиливаются до уровня задающего импульса напряжения. При этом на выходе усилителя с автоматической регулировкой усиления 6 формируется электрический сигнал, обозначающий конец времени распространения ультразвука от ультразвукового преобразователя к отражателю и обратно. Выход усилителя с автоматической регулировкой усиления 6 соединен с осциллографом 7, на котором контролируется отсутствие отраженных эхо-сигналов от патологических образований и инородных тел в стекловидном теле, являющихся помехой для точного измерения скорости распространения ультразвука. В случае их наличия производят переориентацию положения УЗ--преобразователя 3 и отражателя 4 на глазном яблоке. Задающий импульс с генератора электрических импульсов 9 и электрический импульс с усилителя с автоматической регулировкой усиления 6 поступают на блок формирования временных интервалов измерителя времени запаздывания отраженного эхо-сигнала 8, в котором формируются временные интервалы, начало которых определяется задающими, а конец - электрическими сигнала с усилителя с автоматической регулировкой усиления 6. Сформированные временные интервалы поступают на блок заполнения их тактовыми импульсами с частотой 50 МГц с последующим подсчетом числа этих импульсов, блок суммирования результатов измерений за 100 циклов зондирования с последующим делением их на 100, блок преобразования кода усредненного временного интервала в истинное время и индикации значения этого времени. Одновременно с микрометрической шкалы снимается информация о расстоянии между ультразвуковым преобразователем 3 и отражателем 4. Путем деления удвоенного расстояния на усредненное время вычисляется искомая скорость распространения ультразвука в стекловидном теле. Клиническая апробация устройства. Клинические испытания предложенного устройства были проведены в отделении травм и реконструктивной хирургии НИИ ΗБ и ТТ им. Филатова АМН Украины. Эти испытания были начаты с определения нормы: измерения скорости распространения ультразвука в здоровых глазах. Была отобрана группа людей из 39 человек с нормальными зрительными функциями без каких-либо структурных изменений глазного яблока в возрасте от 16 до 70 лет. У этих испытуемых были проведены исследования глаз с помощью предложенного прибора по вышеописанной методике, В результате эти х исследований было установлено, что скорость распространения ультразвука варьировалась от 1537,0 до 1543,1 (1541.2 +/-0,2) м/с без существенной зависимости от возраста. С целью изучения диагностической ценности определения величины СРУЗ в стекловидном теле глаз в раннем посттравматическом периоде были исследованы 72 больных с травмой глаза, осложненной острым эндофтальмитом или гемофтальмом. Исследование занимало несколько минут, переносилось хорошо, Только в некоторых случаях больные предъявляли жалобы на неприятные ощущения вместах прикосновения пьезопреобразователя и отражателя к глазному яблоку. Приведем несколько конкретных примеров успешного применения устройство с диагностической целью. 1. Больной У., 34 года, ист. бол. № 315946, поступил в травматологическое отделение института 26.07.94 г. с диагнозом посттравматического эндофтальмита левого глаза. Проникающее роговичное ранение с амагнитным внутриглазным инородным телом получено 18.07.94 г. В тот же день внутриглазное инородное тело удалено диасклерально по месту жительства. При поступлении в институт на 9 часах в 2 мм от лимба - рана роговицы со швом, на остальном протяжении роговица отечна, передняя камера средней глубины, гипопион 1-2 мм, зрачок широкий, не реагирует на свет, хр усталик мутный, глубжележащие среды не видны. Острота зрения глаза - 1,4, левого глаза - светоощущение с правильной светопроекцией. При ультразвуковом сканировании на всем протяжении стекловидного тела определялись акустически низкой и средней плотности разреженные структуры. При рентгенисследовании тени инородных тел не выявлены. С помощью предложенного устройства проведено измерение СРУЗ в стекловидном теле обоих глаз. В конъюнкти-вальную полость обоих глаз двухкратно инстиллирован 0,5% раствор дикаина. П-образная раздвижная скоба введена в коньюнктивальную полость левого глаза на максимально возможную глубину. С помощью прецизионного подающего устройства осуществлена фиксация глазного яблока между браншами скобы. По свечению световых индикаторов убедились в наличии акустического контакта ультразвукового преобразователя и отражателя со склеральной оболочкой глазного яблока по всей поверхности. По микрометрической шкале определили величину расстояния между ультразвуковым преобразователем и отражателем, которая составила 20,60 мм. Умножив на два, определили длину акустического пути, равную 41,20 мм. Включили канал измерения СРУЗ в стекловидном теле. На экране осциллографа появилась осциллограмма, состоящая из двух импульсов одинаковой амплитуды: первого - зондирующего и второго - отраженного. Между этими импульсами отсутствовали дополнительные сигналы, т.е. наблюдалась изолиния. В этот момент с цифрового индикатора измерителя времени запаздывания отраженного эхо-импульса были сняты показания времени прохождения зондирующего эхо-импульса - 26,42 мкс. Путем деления длины акустического пути на время вычислена величина СРУЗ в стекловидном теле левого глаза, которая составила 1559,3 м/с. Аналогичное исследование проведено на правом глазу. Расстояние между ультразвуковым преобразователем и отражателем на правом глазу оказалось равным 20,52 мм; время прохождения зондирующего эхо-импульса - 26,62 мкс, СРУЗ в стекловидном теле правого глаза составила 1541,6 м/с. Сравнение СРУЗ в травмированном глазу со СРУЗ в здоровом глазу (разница значений равна 17,7 м/с), а также со среднестатическими показателями СРУЗ в норме показало, что в стекловидном теле травмированного глаза отмечается выраженная экссудация. На основании данных клинического обследования и полученных нами данных исследования СРУЗ был установлен уточненный диагноз; острый посттравматический эндофтальмит с резко выраженной воспалительной экссудацией в стекловидное тело. Прогноз отрицательный. Проведен курс интенсивной противовоспалительной и рассасывающей терапии. 23.08.94 г. в связи с прогрессированием процесса и бесперспективностью получения зрительных функций проведена эвисцерация. 2. Больной В., 24 года, ист.бол. I№316785, поступил в травматологическое отделение института 22.08.94 г. с диагнозом начинающегося эндофтальмита, состояния после первичной хирургической обработки проникающего роговичного ранения и диасклерального удаления магнитного внутриглазного инородного тела правого глаза 18.08.94 г. по месту жительстваТравму получил 10.08.94 г. Левые глаз здоров. При поступлении на правом глазу умеренно выраженная перокорнеальная инъекция сосудов глазного яблока, на 12 часах линейный рубец роговицы, роговица резко отечна, рисунок радужной оболочки стерт, зрачок диаметром 7-8 мм, не реагирует на свет, цилиарное тело умеренно болезненно, хрусталик просматривается плохо, тусклый рефлекс с глазного дна, детали не видны. При рентгенисследоваиии тени инородных тел не выявлены. Острота зрения правого глаза - спетоощущение с правильной проекцией света, левого глаза - 1,0. Переднезадняя ось правого глаза равна 22,66 мм, левого -23,16 мм. При ультразвуковом сканировании в передней трети стекловидного тела определяются акустически средней плотности мелкодисперсные структуры с че ткой задней границей, примыкающие к задней капсуле хр усталика, во все х направлениях пристеночно - единичные акустически низкой и средней плотности структуры. С помощью предложенного устройства проведено измерение СРУЗ в стекловидном теле обоих глаз, В коньюнктивальную полость обоих глаз двухкратно инсталлирован 0,5% раствор дикаина. П-образная раздвижная скоба введена в коньюнктивальную полость правого глаза на максимально возможную глубину. С помощью прецизионного подающего устройства осуществлена фиксация глазного яблока между браншами скобы. По свечению световых индикаторов убедились в наличии акустического контакта ультразвукового преобразователя и отражателя со склеральной оболочкой глазного яблока по всей поверхности. По микрометрической шкале определили величину расстояния между ультразвуковым преобразователем и отражателем, которая составила 20.16 мм. Умножив на два, определили длину акустического пути, равную 40,32 мм. Включили канал измерения СРУЗ в стекловидном теле. На экране осциллографа появилась осциллограмма, состоящая из двух импульсов одинаковой амплитуды: первого - зондирующего и второго - отраженного. Между этими импульсами отсутствовали дополнительные сигналы, т.е. наблюдалась изоляция. В этот момент с цифрового индикатора измерителя времени запаздывания отраженного эхо-импульса были сняты показания времени прохождения зондирующего эхо-импульса - 26,10 мкс. Путем деления длины акустического пути на время вычислена величина СРУЗ в стекловидном теле, которая составила 1544,6 м/с. Аналогичное исследование проведено на левом здоровом глазу. Расстояние между ультразвуковым преобразователем и отражателем на левом глазу оказалось равным 20,30 мм; время прохождения зондирующего эхо-импульса -26,36 мкс. СРУЗ в стекловидном теле левого глаза составила 1540,0 м/с. Сравнение СРУЗ в травмированном глазу со СРУЗ в здоровом глазу (разница значений равна 4,6 м/с) и со среднестатистическими показателями СРУЗ в норме показало, что экссуда-тивные изменения в стекловидном теле травмированного глаза незначительны. На основании данных клинического обследования и полученных нами данных исследования СРУЗ был установлен уточненный диагноз: посттравматический увеит с незначительной экссудацией в стекловидное тело. Прогноз положительный. 13.09.94 г. на правом глазу проведена ленсэктомия с передней витрэктомией. В процессе оперативного вмешательства диагносцирован центральный разрыв задней капсулы хрусталика с выпадением стекловидного тела в переднюю камеру, диагноз эндофтальмита не подтвержден. В послеоперационном периоде проведен курс противовоспалительной и рассасывающей терапии. При выписке 12.09.94 г. правый глаз слегка раздражен, легкий отек всех слоев роговицы, формирующийся рубец роговицы в месте проникающего ранения, передняя камера средней глубины, содержимое прозрачное, зрачок диаметром 3 мм, рефлекс с глазного дна розовый, детали не видны. Острота зрения правого глаза равна 0,01, с коррекцией (+) 12,0 D = 0,04-0,05. 3. Больной Д., 35 лет, ист. бол. № 324396, 324988,поступил в травматологическое отделение института 24.04.95 г. с проникающим склеролимбальным ранением правого глаза на 6 часах с выпадением оболочек и гифемой сразу после получения травмы. Глазное дно не офтальмоскопируется. Острота зрения правого глаза равна светоощу-щению с правильной светопроекцией, левого - 1,0. При ультразвуковом сканировании в задней половине стекловидного теиа правого глаза определялся гомогенный акустически низкой плотности мелкодисперсный субстрат без четкой передней границы, характерный для гемофтальма. С помощью предложенного устройства проведено измерение СРУЗ в стекловидном теле обоих глаз. В конъюнктивальную полость обоих глаз двухкратно инсталлирован 0,5% раствор ди-каина. П-образная раздвижная скоба введена в конъюнктивальную полость правого глаза на максимально возможную глубину. С помощью прецизионного подающего устройства осуществлена фиксация глазного яблока между брашами скобы. По свечению световых индикаторов убедились в наличии акустического контакта ультразвукового преобразователя и отражателя со склеральной оболочкой глазного яблока по всей поверхности. По микрометрической шкале определили величину расстояния между ультразвуковым преобразователем и отражателем, которая составила 20,63 мм. Умножив на два, определили длину акустического пути, равную 41,26 мм. Включили канал измерения СРУЗ в стекловидном теле. На экране осциллографе появилась осциллограмма, состоящая из двух импульсов одинаковой амплитуды: первого - зондирующего и второго - отраженного. Между этими импульсами отсутствовали дополнительные сигналы, т.е. наблюдалась изолиния. В этот момент с цифрового индикатора измерителя времени запаздывания отраженного эхо импульса были сняты показания времени прохождения зондирующего эхо-импульса - 26,74 мкс. Путем деления длины акустического пути на время вычислена величина СРУЗ в стекловидном теле правого глаза, которая составила 1543,1 м/с. Аналогичное исследование проведено на левом здоровом глазу. Расстояние между ультразвуковым преобразователем и отражателем на левом глазу оказалось равным 20,62 мм; время прохождения зондирующего эхо-импульса 26,78 мкс. СРУЗ в стекловидном теле левого глаза составила 1540,0 м/с. Сравнение СРУЗ в травмированном глазу со СРУЗ в здоровом глазу (разница значений равна 3,1 м/с) и со среднестатистическими показателями в норме показало, что в стекловидном теле травмированного глаза отмечается незначительное по объему кровоизлияние. На основании данных клинического обследования и полученных нами данных исследования был установлен уточненный диагноз частичного гемофтальма. Прогноз положительный. 24.04.9В г. проведена первичная хирургическая обработка склеролимбальной раны правого глаза с промыванием передней камеры. 16.05.95 г. на правом глазу произведена факоэмульсификация хрусталиковых масс канюлей Симка. При .выписке 24.05.95 г. правый глаз умеренно раздражен, наложенные на роговичную рану швы состоятельны, влага передней камеры прозрачна, колобома радужки на 6 часах, афакия, остатки передней и задней капсулы хрусталика в области колобомы радужки, в стекловидном теле - нежные плавающие помутнения, рефлекс с глазного дна розовый, глазное дно без особенностей. Острота зрения правого глаза равна 0,02, с коррекцией (+) 10,0 D -=0,2-0,25. 4. Больной Ч., 24 года, ист.бол. № 323214, поступил в травматологическое отделение института 15.03.95 г. с обширным проникающим роговичным ранением с выпадением радужки, инородным телом в передней камере, гифемой, травматической набухающей катарактой, тотальным гемофтальмом левого глаза сразу после получения травмы. Правый глаз - миопия высокой степени. Острота зрения правого глаза равна 0,01, с коррекцией (-) 7.0D - 1,0, острота зрения левого глаза - светоощущение с неправильной светопроекцией. При рентге-нисследовании тени инородных тел не выявлены. При ультразвуковом сканировании в задних двух третях стекловидного тела левого глаза определяется гомогенный акустически низкой плотности мелкодисперсный субстрат без четкой передней границы, характерный для гемофталька, На его фоне в задней трети стекловидного тела во всех направлениях - акустически высокой плотности мембранная структура, имеющая связь с диском зрительного нерва, характерная для отслойки сетчатки. С помощью предложенного устройства проведено измерение СРУЗ в стекловидном теле обоих глаз. В конъюнктивальную полость обоих глаз двухкратно инстиллирован 0,5% раствор дикаина. П-образная раздвижная скоба введена в конъюнктивальную полость левого глаза на максимально возможную глубин у. С помощью прецизионного подающего устройства осуществлена фиксация глазного яблока между браншами скобы. По свечению световых индикаторов убедились в наличии акустического контакта ультразвукового преобразователя и отражателя со склеральной оболочкой глазного яблока по всей поверхности. По микрометрической шкале определили величину расстояния между ультразвуковым преобразователем и отражателем, которая составила 20,84 мм. Умножив на два, определили длину акустического пути, равную 41,68 мм, Включили канал измерения СРУЗ в стекловидном теле. На экране осциллографа появилась осциллограмма, состоящая из двух импульсов одинаковой амплитуды: первого - зондирующего и второго - отраженного. Между этими импульсами отсутствовали дополнительные сигналы, т.е. наблюдалась изолиния. В этот момент с цифрового индикатора измерителя времени запаздывания отраженного эхо-импульса были сняты показания времени прохождения зондирующего эхо-импульса - 26,62 мкс. Путем деления длины акустического пути на время вычислена величина СРУЗ в стекловидном теле левого глаза, которая составила 1565,6 м/с. Аналогичное исследование проведено на правом здоровом глазу. Расстояние между ультразвуковым преобразователем и отражателем на правом глазу оказалось равным 20,73 мм; время прохождения зондирующего эхо-импульса 26,92 мкс. СРУЗ в стекловидном теле правого глаза составила 1540,0 м/с. Сравнение СРУЗ в травмированном глазу со СРУЗ в здоровом глазу (разница значений равна 25,6 м/с) и со среднестатистическими показателями СРУЗ в норме показало, что в стекловидном теле травмированного глаза отмечается массивное кровоизлияние. Полученные нами данные исследования СРУЗ подтвердили клинический диагноз наличия тотального гемофтальма. Прогноз отрицательный. С целью сохранения глаза 15.03.95 г. проведена первичная хирургическая обработка ро-говичного ранения, удалено инородное тело (дерево) из передней камеры, сделана иридопластика открытым методом, ленсэктомия. Осложнений не было. В послеоперационном периоде проведен курс противовоспалительной и рассасывающей терапии. При выписке 27.03.95 г. левый глаз умеренно раздражен, рана роговицы в нижней трети, края раны адаптированы швами, в передней камере на задней поверхности роговицы сгусток рассасывающейся крови, глубжележащие среды не видны. Острота зрения левого глаза равна "0". Рекомендован контрольный осмотр в институте через 3 недели для решения вопроса о профилактической энуклеации левого глаза. (9.06.-95 г. при повторном обращении в институт у больного диагносцирована субатрофия левого глаза. Больному предложена энуклеация, от которой он отказался. Всего под наблюдением находилось 72 больных (72 глаза). 42 больных направлены в институт с диагнозом острого посттравматического эндофтальмита. 2-е из них присла-ны с диагнозом эндофтальмита, развившегося на фоне инфильтрата роговицы после удаления инородного тела роговицы. У 40 больных эндофтальмит развился после проникающего ранения глазного яблока, осложненного в 22 случаях наличием внутриглазного инородного тела. Из них у 17 больных в сроки от 1 до 12 дней было произведено диасклеральное удаление 15 магнитных и 2 амагнитных инородных тел. У 1 больного диасклеральное удаление магнитного внутриглазного инородного тела было произведено через 6 месяцев после травмы. Внутриглазные инородные тела (амагнитные) не были удалены у 4-х больных. Со свежим посттравматическим гемофтальмом обследовано 30 больных (30 глаз). У 25 из них было проникающее ранение глазного яблока, осложненное в 11 случаях наличием внутриглазного инородного тела. У 8 больных они были удалены в сроки от 1 до 2 дней посла травмы, у 2-х - через 1,5-2,5 месяца после травмы. Инородное тело (стекло) не удалялось в одном случае. У 5 больных кровоизлияние в стекловидное тело возникло после тяжелой контузии глазного яблока, в одном случае осложнившейся субконъюнктивальным разрывом склеры. У всех больных с эндофтальмитом офтальмоскопия глазного дна была невозможна из-за наличия отека и инфильтрации роговицы, экссудата в передней камере, мутного хрусталика. СРУЗ в стекловидном теле травмированного глаза у эти х больных варьировала в широких пределах: от 1542,3 до 1574,3 м/с(1555,5+/1,3), и на 0,7-35 м/с превышала таковую на парном здоровом глазу. Отличие по сравнению с нормой было достоверным (р < 0,01). Анализ исходов эндофтальмитов позволил выделить две подгруппы: в первой подгруппе из 12 больных, где СРУЗ не превышала 1549,2 м/с, а разница СРУЗ на больном и парном здоровом глазу была меньше 6,8 м/с, исходы в основном оказались благоприятными: во второй подпругруппе из 30 больных, где СРУЗ превышала 1550 м/с, а разница СРУЗ на больном и парном здоровом глазу была больше 8,4 м/с неблагоприятными. В первой подгруппе больных не было ни одной эвисцерации и энуклеации, у 8 человек (67%) в результате лечения было получено форменное зрение. Во второй подгруппе больных у 15 человек (50%) по поводу прогрессирующего эндофтальмита или субатрофии были проведены эвисцерации и энуклеации, из оставшихся больных ни у кого не было получено форменного зрения. У больных с кровоизлияниями в стею.о-видное тело часто не представлялось возможным оценить тяжесть гемофтальма. СРУЗ в стекловидном теле травмированного глаза у этих больных варьировала от 1540,8 до 1566,3 м/с (1551,2 +/-1,6) и была на 0-27 м/с выше, чем на парном здоровом глазу. Отличие по сравнению с нормой было достоверным (р < 0,01). Анализ исходов гемофтальмов позволил выделить две подгруппы: в первой подгруппе из 18 больных, где СРУЗ не превышала 1548,4 м/с, а разница СРУЗ на больном и парном здоровом глазу была меньше 7,7 м/с, исходы оказались благоприятными: во второй подгруппе из 12 больных, где СРУЗ превышала 1549,2 м/с, а разница СРУЗ на больном и парном здоровом глазу была больше 9,2 м/с - в основном неблагоприятными. В первой подгруппе больных у 15 человек (79%) в результате лечения было получено форменное зрение. Во второй подгруппе больных у 2-х человек (17%) по поводу субатрофии глазного яблока были проведены энуклеации, у 3-х человек (25%) развилась субатрофия глазного яблока, у 2-х (17%) - стойкая гипотония глазного яблока, у 1-го (8%) - вторичная глаукома и только у 1-го человека (8%) было получено форменное зрение. В последнем случае хороший результат был достигнут после субтотальной витрэктомии, которая была проведена в ранние сроки - через 2 недели после получения травмы. Проведенные исследования свидетельствуют о диагностической ценности величины СРУЗ как неспецифического объективного интегрального количественного критерия тяжести эндофтальмита и гемофтальма. Способ определения СРУЗ в стекловидном теле может быть рекомендован как дополнительный инструментальный метод исследования больных при затруднении клинической оценки тяжести эндофтальмита и гемофтальма в случаях помутнения преломляющих сред. Таким образом, клинические испытания показали достижение поставленной цели: диагностики состояния стекловидного тела . при непрозрачных оптических средах переднего отдела глаза.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюLohai Ivan Mykhailovych, Kovalchuk Oleksandr Heorhiiovych

Автори російськоюЛогай Иван Михайлович, Ковальчук Александр Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/10

Мітки: вимірювання, біологічних, ультразвуку, поширення, тканинах, пристрій, швидкості

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-20886-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-shvidkosti-poshirennya-ultrazvuku-u-biologichnikh-tkaninakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання швидкості поширення ультразвуку у біологічних тканинах</a>

Попередній патент: Спосіб прогнозування порушень центральних механізмів регуляції гонадотропоцитів гіпофізу при гіперурикемії

Наступний патент: Побутовий холодильник

Випадковий патент: Комбінований агрегат для догляду за поверхнею культурних пасовищ