Сонячно-вітрова електростанція

Формула / Реферат

1. Солнечно - ветровая электростанция, содержащая кольцевой воздухозаборник, воздушную турбину с вертикальной осью вращения и электрогенератор, установленные на башне отличающаяся тем, что в крыше воздухозаборника и на конической поверхности башни смонтированы теплообменники, которые посредством самотяги, возникающей в каналах вдоль нагреваемой поверхности и естественной конвекции от всей конструкции создают вертикальные потоки воздуха, поступающие на те же лопасти турбины, что и ветер, преобразованный кольцевым воздухозаборником в восходящий поток.

2. Солнечно - ветровая электростанция, построенная по п. 1, отличающаяся тем, что сведенные в одну камеру перед турбиной отдельные воздушные потоки, созданные ветром и самотягой, в выходных сечениях разделены волнистой кольцевой перегородкой и усиливаются взаимной эжекцией.

3.Солнечно - ветровая электростанция, построенная по п. 1 и 2, отличающаяся тем, что все каналы воздухозаборника и теплообменников выполнены сужающимися и нагреваемыми солнцем и воздушные потоки в них перед турбиной ускоряются.

Текст

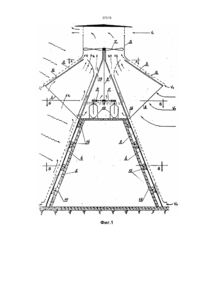

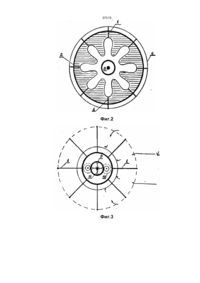

37315 Изобретение относится к области энергетики, а более конкретно к вопросам построения ветровых и солнечных энергоустановок. В основу изобретения поставлена задача повысить эффективность барабанных ветродвигателей посредством сооружения на их вспомогательных конструкциях специальных теплообменников, которые вследствие организованной самотяги и естественной конвекции, создают дополнительные вертикальные потоки воздуха, поступающие на те же лопасти турбины, что и ве тер, преобразованный кольцевым воздухозаборником в восходящий поток. Предлагаемая электростанция представляет собой башню (фиг. 1) и состоит из трех основных агрегатов: 1. Кольцевого воздухозаборника; 2. Теплообменников; 3. Воздушной турбины. Кольцевой воздухозаборник установлен в верхней части башни и представляет собой сужающийся к центру направляющий аппарат с вертикальными радиальными пластинами (1), объединенными конусной крышей (2) и вытяжной трубой (3). Основной теплообменник установлен в нижней части башни и представляет собой усеченный конус (4) из металла, внешняя поверхность которого окрашена в черный цвет и закрыта прозрачным колпаком (5). Дополнительным теплообменником служит конусная крыша (2) воздухозаборника с прозрачным колпаком (6). Воздушная турбина расположена внутри воздухозаборника и состоит из рабочего колеса с лопастями (7), вала (8) и шестерни (9) для вращения электрогенераторов (10), охлаждаемых вентилятором (11) через отверстия (12) и (13). Работает предлагаемая установка (фиг. 1), используя кинетическую энергию трех воздушных потоков (холодного, горячего и теплого) следующим образом. 1. Ветер (холодный поток), попадая в воздухозаборник, меняет направление своего движения на вертикальное и после ускорения в сужающихся радиальных каналах поступает на лопасти (7) турбины. 2. В ясную погоду теплообменники (конусы (4) и (2)) нагреваются и вертикальные воздушные потоки по сходящимся каналам между конусами и прозрачными колпаками уже горячими поступают на те же лопасти. 3. При интенсивном солнечном излучении нагревается вся конструкция (в т. ч. прозрачный колпак (5) и металлические пластины (1)), а согретый таким способом воздух (теплый), вследствие естественной конвекции, поднимается вверх под горячую крышу (2) и после ускорения в сужающихся и нагретых каналах воздухозаборника поступает на турбину. Как видно из описания, все три воздушные потоки ускоряются в сужающихся и нагреваемых каналах, т. е. происходит концентрация энергии движущегося воздуха перед турбиной. В соответствии с законом постоянства расхода, т. е. неразрывности потока, скорость V на выходе из сужающихся каналов и V0 на входе связаны условием (1): V= ( r 0S 0 ) V0 ( rS ) (1) где r 0 и r - соответствующие входному (S0) и вы ходному (S) сечениям плотности потока. При скоростях меньше 100 м/сек воздух можно считать несжимаемым, т. е. r=r 0 и выражение (1) принимает вид: V= S0 V0 = kV0 S (2) Однако, выражение (2) справедливо для несжимаемого воздуха в закрытых каналах с постоянным избыточным давлением. В случае свободного потока воздуха (ветер, самотяга, конвекция), поступающего в криволинейные каналы концентратора (воздухозаборника или теплообменника) ограниченных размеров, условие (2) строго не выполняется, т.к. транзитная струя в сужающемся канале по инерции сжимается, возрастают потери напора и ускорение потока замедляется. Вторым условием для определения выходной скорости потока может служить уравнение сохранения количества движения: m 0V0 = mV , (3) важная особенность которого состоит в том, что с е го помощью можно достаточно точно получить скорость потока в нужном сечении канала без проникновения в сущность процессов, происходящих внутри. Полагая, что условие (2) дает нам максимальное значение ускорения потока (k), определим из уравнения (3) его нижнюю границу. Выразив массы m 0 и m через соответствующие сечениям плотности и скорости движения, получим уравнение (3} в виде: r 0S0 V02 =rSV2 (4) 37315 При r=r 0 скорость потока на выходе определится из выражения: V= ( S0 )V = kV0 S 0 (5) Согласно уравнения (5) скорость потока при сужении канала, как видим, может быть увеличена пропорционально не отношению - k, как это следует из уравнения (2), а корню квадратному из этого отношения, т. е. в Ök раз. Такое расхождение (k и Ök) в значениях показателя ускорения объясняется тем, что условие неразрывности (1) не учитывает потерь напора при сужении канала за счет дополнительного гидравлического сопротивления, коэффициент которого согласно [2] для несжимаемой жидкости (газа) равен: xc = x(1 S 1 ) = x(1 - ) S0 k (6) где x - эмпирический коэффициент, зависящий от угла схождения канала (конфузора) и уменьшающий потери по сравнению с внезапным сужением потока, где x = 1. Поскольку отношение квадратов выходных скоростей (V), полученных из (5) и (2) равно 1/k, то естественно предположить, что эта величина (1/k) и определяет потери напора, т.е. равна коэффициенту сопротивления (6) при сужении потока: 1 1 xc = x(1 - ) = k k (7) Полученное уравнение (7) дает возможность определить значение коэффициента сжатия струи k=S0 /S, при котором ускорение потока компенсирует потери напора при его сужении. Так, при x=0,2 (для угла схождения a=20°) k=6, что определяет отношение входных (S0) и выходных (S) сечений предлагаемых сужающихся каналов и соответствуе т увеличению начальной скорости потока согласно уравнения (5) в 2,4 раза. Для более точных расчетов в конкретных условиях (размер установки, конфузорность каналов, начальная скорость потока и т.п.) скорость на входе и выходе определяется экспериментально, их отношение будет находится между экстремальными (k и Ök) его значениями, что подтверждено опытами с моделью предлагаемых каналов. Несмотря на то, что при ускорении потока по закону сохранения количества движения (уравнение 3 ), во столько же раз уменьшается массовый расход, кинетическая энергия потока возрастает в той же степени, что и скорость: 1 1 m0 k E = mV 2 = ( kV0 ) 2 = m0V02 2 2 k 2 (8) Известно, что простейшие коллекторы позволяют нагревать воду за счет солнечного излучения до температуры 80 - 90°С. Разность температуры окружающей среды и теплообменников, следовательно, может достигать порядка Dt=60°C. Настолько же, в принципе, возрастет и температура определенного объема воздуха, движущегося между конусами (4), (2) и прозрачными колпаками (5) и (6) по сходящемуся кольцевому концентратору вверх. Вследствие этого плотность горячего воздуха в вы ходном сечении уменьшится и будет равной: rt = rx (1 + bDt ) (9) где b=0,00366 - коэффициент объемного расширения воздуха. В результате в каналах возникнет самотяга, соответствующая превышению атмосферного давления над давлением в выходном сечении [3]: Dr = H(r x-r t )q (10) где Н - высота кольцевого концентратора в метрах; q - ускорение силы тяжести. Зная перепад давления во входном (S0) и выходном (S) сечениях потока, легко определить его скорости в эти х сечениях по известным формулам [4]: 37315 Vx = ( 2Dr ) ,V = ( r ( k 2 - 1)) r ( 2Dr) 1 ( r(1 - 2 )) k (11) где k = S 0/S - отношение площадей входного и выходного сечений. Максимальная мощность установки будет достигнута при одновременном воздействии всех потоков, которые усиливаются взаимной эжекцией, а предлагаемая башня в этом случае становится эпицентром минициклона, образуемого самотягой (•••>), конвекцией (- - ->) и ветром (——>). Накопление энергии удобно производить в виде тепла, т.к. в качестве аккумуляторов используются теплообменники. С целью повышения их эффективности и накопления впрок тепловой энергии предлагается следующее. 1. Конусы (4) и (2) изготавливаются полыми, куда закладывается, например, парафин (температура плавления +35°С), который после прекращения нагрева отдает скрытую теплоту плавления металлу и контактирующему с последним воздуху е ще длительное время. Для одновременного обогрева освещенной и теневой стороны конусов (4) и (2) сходящиеся каналы между ними и колпаками (5) и (6) выполняются криволинейными (по спирали) так, чтобы входные и выходные их отверстия были разнесены на 180°. 2. Теплообменники могут быть собраны из кольцевых тр уб, одеты х на ж/б опоры (16) башни и пластины (1) воздухозаборника (см. фиг. 1, 4). Причем, половина из них (трубы (15)) для накопления тепла заполняются парафином. Вторую половину составляют так называемые тепловые трубы (14), вн утренняя поверхность которых выложена фитилем, смоченным жидкостью с низкой температурой испарения. В этом варианте происходит мгновенный и беспрерывный перенос тепла с нагреваемой на теневую сторону башни и попутный нагрев труб с парафином, уложенных в перемешку с тепловыми. Возможны другие варианты и их комбинации. Например, конус (2) изготавливается полым для парафина, а с внутренней стороны конуса (4) закрепляются попарно упомянутые трубы (14) и (15) через определенный интервал по высоте, как показано на фиг. 1. Колпаки (5) и (6) могут быть и непрозрачными, т.е. служить теплоприемниками, если конусы (4) и (2) изготовить из металла двойными и соединить их теплопроводными ребрами жесткости, образующими спиральные или прямолинейные каналы для восходящих горячих потоков. Для удобства монтажа трубы (14) и (15) могут быть сборными и прямоугольного сечения, а горизонтальное сечение башни и многоугольным. Излишки вырабатываемой электроэнергии могут быть также использованы для электронагрева (преимущественно ночью) тепловых труб и емкостей с парафином, т.е. для аккумулирования энергии в виде тепла на непродолжительный срок. Для длительного хранения накопленной энергии, безусловно, используют аккумуляторные батареи, сжатый компрессором воздух или водород, полученный при электролизе воды. Прототип энергоустановки для совместного использования энергии ветра и солнечного излучения автору неизвестен. Однако, для сравнения, в качестве ближайшего прототипа, можно принять ветродвигатель, описанный в [5]. Аналогично предлагаемой конструкции, в нем используется кольцевой направляющий аппарат, преобразующий энергию ветра в восходящий поток для вращения турбины в горизонтальной плоскости. Концентрично раструбу воздухозаборника вытяжной башни в [5], при помощи вертикальных пластин, закреплено кольцо серповидного профиля, направляющее воздушный поток на турбину равномерно по всей окружности последней. Вертикальные пластины образуют между собой каналы для подвода воздуха к турбине. Существенным отличием предлагаемой конструкции от описанной в [5| является то, что одной и той же турбиной в ней имеется возможность преобразовать энергию ветра и солнечного излучения, принимаемого теплообменниками, собранными на башне, на которой смонтирована установка. Совместное использование энергии ветра (примерно так же, как и в [5]) и солнечного излучения (по аналогии с [6]) позволяет увеличить удельный объем вырабатываемой электроэнергии, повышает стабильность в работе установки. Сверхсуммарным положительным эффектом симбиоза ветровой и солнечной энергии в предложенной электростанции является то, что итоговая мощность (тяга) воздушны х потоков после взаимной эжекции при смешении перед турбиной, больше простой суммы располагаемой энергии отдельно взятых потоков. Кроме того, увеличение начальной скорости движения воздуха в сужающихся и нагреваемых каналах концентраторов позволяет в несколько раз уменьшить диаметральные размеры вращающегося рабочего колеса турбины при полном использовании энергии воздушных потоков, захваченных неподвижными входными сечениями воздухозаборников гораздо больших размеров. В связи с вышеизложенным можно сделать следующие основные выводы. 1. В предложенной конструкции электростанции возобновляемые источники энергии преобразуются эффективно, т.к. увеличивается удельный объем вырабатываемой электроэнергии и стабильность в работе, потому что имеется возможность работы и в безветренную, но ясную погоду. 2. Фронтальная поверхность (см. фиг. 3) проходных каналов воздухозаборника составляет 180° окружности, т.е. он "захватывает" поток воздуха со всей поверхности, обращенной к ветру с любого горизонтального направления без флюгеров и виндроз. 3. Использование тепловой энергии солнца происходит без специальных концентраторов и 37315 отслеживающих устройств, т.к. половина поверхности теплообменников всегда открыта для нагрева, а в течение дня последовательно прогревается вся конструкция, благодаря ее теплопроводности, спиральным каналам или тепловым трубам и естественной конвекции. 4. Для повышения эффективности, предлагаемую электростанцию следует строить в местах интенсивных ветров и солнечного излучения, на возвышенности. С целью усиления эффекта взаимной эжекции потоков, созданных ветром и самотягой, они разделены волнистой кольцевой перегородкой. На фиг. 2 выходные сечения каналов для восходящего потока, создаваемого ветром и конвекцией, заштрихованы. Кроме того, если позволяют условия, колпак (5) специальной пленкой можно продолжить над черной горизонтальной поверхностью вокруг башни или только над южным склоном возвышенности, на которой построена башня. 5. Электростанцию большой мощности можно создать из нескольких башен, закольцованных в одну энергосистему. Без основного теплообменника (конуса (4)) верхнюю часть конструкции с воздухозаборником можно установить в городских условиях на крышах высотных зданий и сооружений, в море на маяках и больших кораблях. 6. Во внутреннем пространстве башни кроме служебных помещений (аккумуляторная, емкости для сжатого воздуха и пр.) можно разместить гостиницу для работников других служб и туристов. Литература. 1. Николаев Л. Ф. - Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов. Из-во "Транспорт" М. 1996 с. 22. 2. Емцев Б. Т. - Те хническая гидромеханика. Из-во "Машиностроение" М. , 1978 , с. 189. 3. Чечеткин А. В., Занемонец Н. А. - Теплотехника. Из-во "Высшая школа" М. 1986. с. 275. 4. Кухлинг Х. - Справочник по физике . Из-во "Мир" М., 1982 с. 126. 5. А. с. СССР 1765492 МПК, F/03, Д3/04, 1992. 6. Карцев В. П., Хазановский П. М. - Тысячелетия энергетики Из-во "Знание" М., 1984 с. 188. 37315 Фиг.1 37315 Фиг.2 Фиг.3 37315 Фиг.4

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюSolar-wind electric power plant

Автори англійськоюDmytrotsa Ivan Yosypovych

Назва патенту російськоюСолнечно-ветровая электростанция

Автори російськоюДмитроца Иван Иосифович

МПК / Мітки

МПК: F03D 3/04

Мітки: електростанція, сонячно-вітрова

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-37315-sonyachno-vitrova-elektrostanciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сонячно-вітрова електростанція</a>

Попередній патент: Цифровий вимірювальний прилад

Наступний патент: Вагінальне дзеркало

Випадковий патент: Зернозбиральний комбайн із сушаркою для зерна