Візуально-оптична система керування протиградовим комплексом

Номер патенту: 28429

Опубліковано: 16.10.2000

Автори: Борисюк Анатолій Олексійович, Кирєєв Михайло Степанович

Формула / Реферат

1. Визуально-оптическая система управления противоградовым комплексом, содержащая смонтированные на каждой противоградовой установке азимутальный и угломестный приводы разворотов направляющих, а также установщик времен раскрытия реагентосодержащих отсеков каждого из расположенных на направляющих противоградовых изделий, выносной пост наблюдения и наведения, состоящий из опоры с поворотной вокруг вертикальной оси траверсой, снабженной азимутальным датчиком, и установленного на траверсе с возможностью поворотов в вертикальной плоскости и снабженного угломестным датчиком положения линии визирования наблюдательно-визирного прибора, включающего блок объектива и окулярную часть с узлом сеток, передающего блока аппаратуры передачи данных, подключенного к азимутальному и угломестному датчикам, при этом приемные блоки этой аппаратуры установлены на каждой из противоградовых установок, отличающаяся тем, что в ее состав дополнительно введен установленный на траверсе канал наблюдения теплового излучения пространства, включающий последовательно соединенные входную систему обзора поля зрения, приемно-преобразовательное устройство с узлом обработки и преобразования тепловой информации и индикаторное устройство, при этом ось поля зрения входной системы ориентирована коллинеарно оптической оси блока объектива наблюдательно-визирного прибора, а экран индикаторного устройства размещен с возможностью разворотов в сторону расположения зрачка выхода окулярной части прибора и сопряжен с последней посредством дополнительно введенного блока оптического сопряжения, установленного с возможностью ввода-вывода в конусе наблюдения экрана.

2. Визуально-оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что канал наблюдения тепловой информации выполнен в виде теплопеленгатора, в котором входная система обзора поля зрения выполнена в виде оптического объектива и модуляторно-сканирующего приспособления, а приемно-преобразовательное устройство выполнено в виде фотоприемника, снабженного системой охлаждения.

3. Визуально-оптическая система управления по п. 1, отличающаяся тем, что блок оптического сопряжения выполнен в виде широкоапертурного окуляра, сопряженного со зрачком выхода окулярной части наблюдательно-визирного устройства с помощью зеркально-светоделительного узла.

4. Визуально-оптическая система по п. 1, отличающаяся тем, что передающий блок аппаратуры передачи данных выполнен в виде совокупности узлов преобразования входной информации, коммутационно-распределительной схемы с оконечными каскадами трансляции данных и подключенного к ним блока определения упрежденных углов пространственного положения направляющих каждой противоградовой установки и времен раскрытия реагенто-содержащих отсеков противоградовых изделий, снабженного комплектом задатчиков метеорологических, топогеодезических и баллистических уставок.

Текст

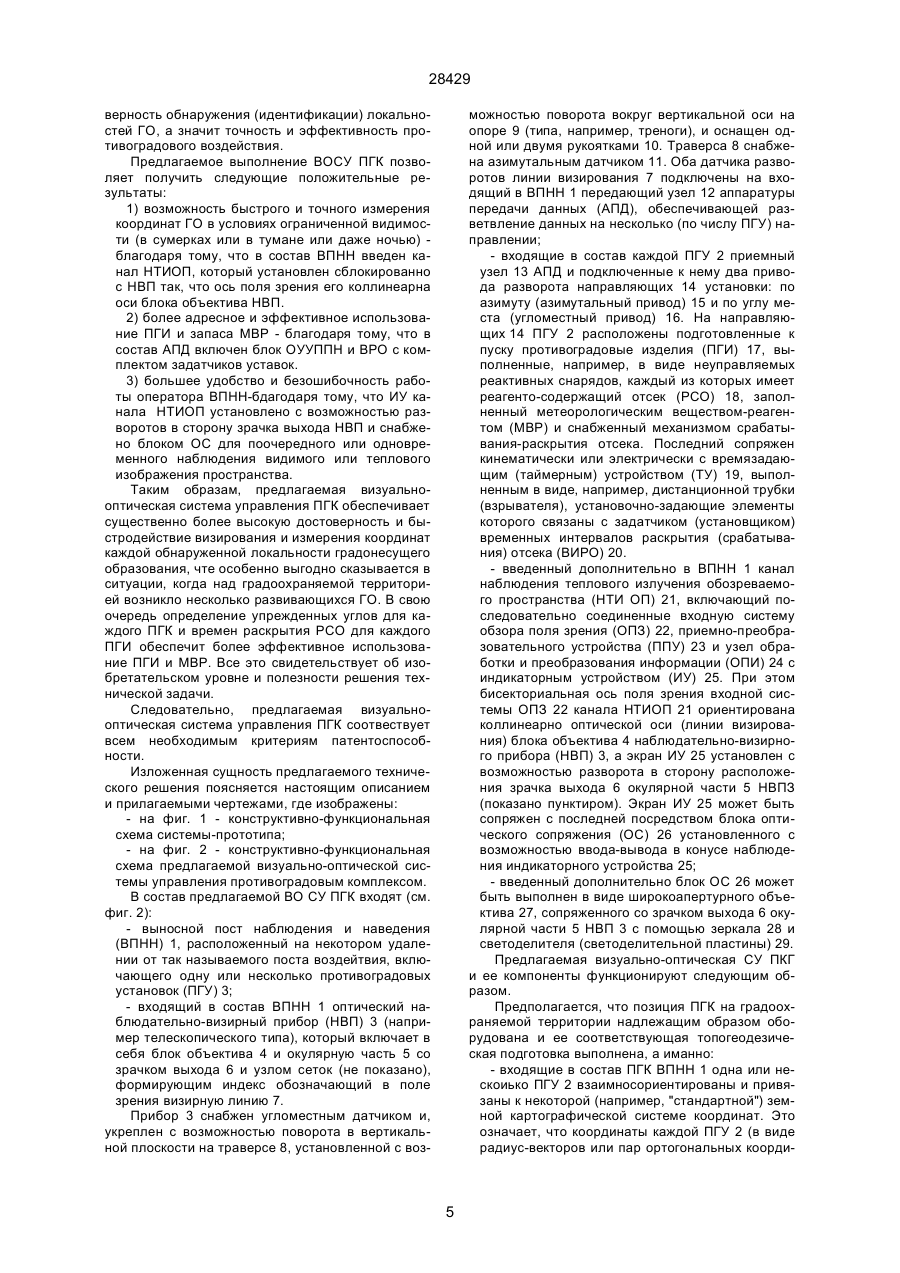

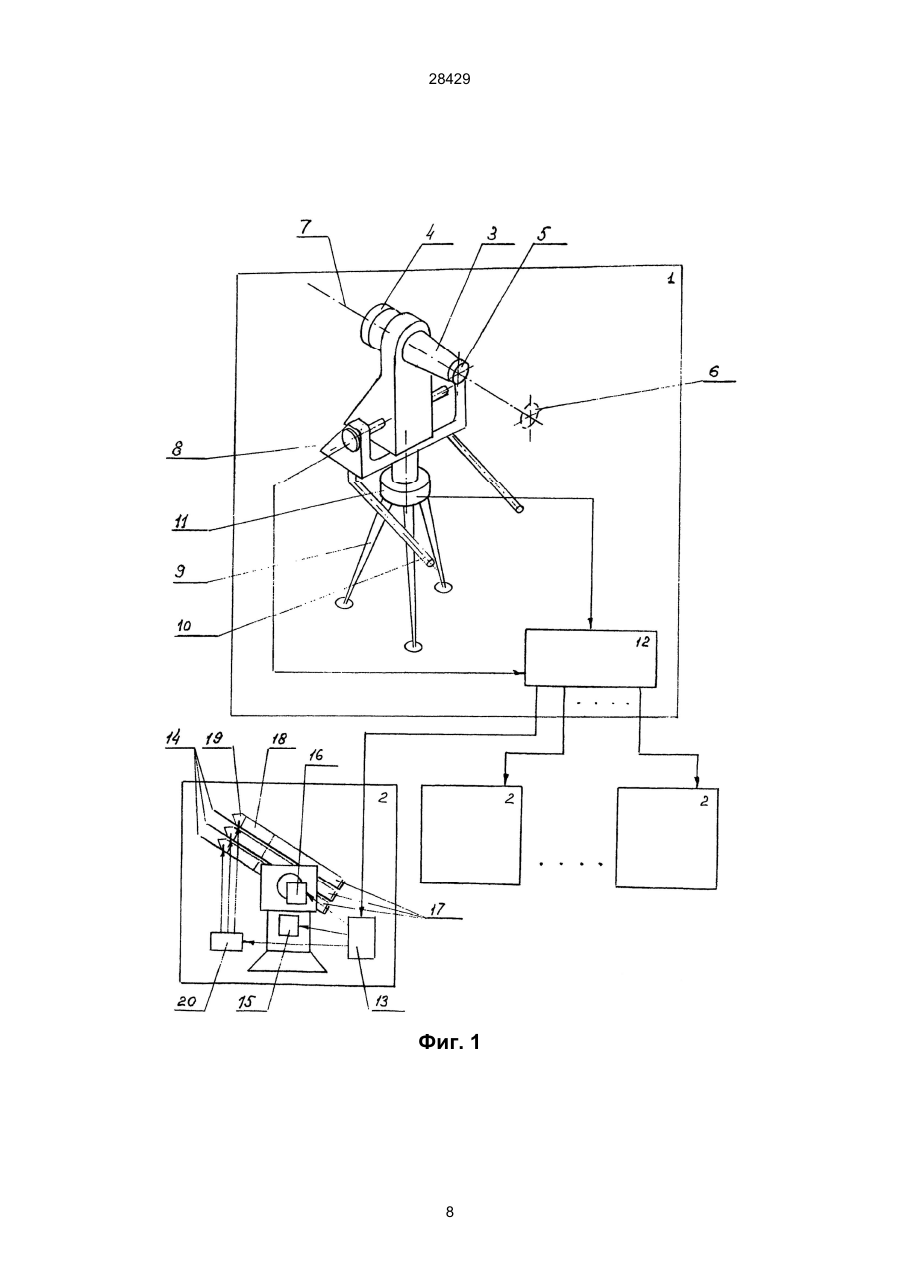

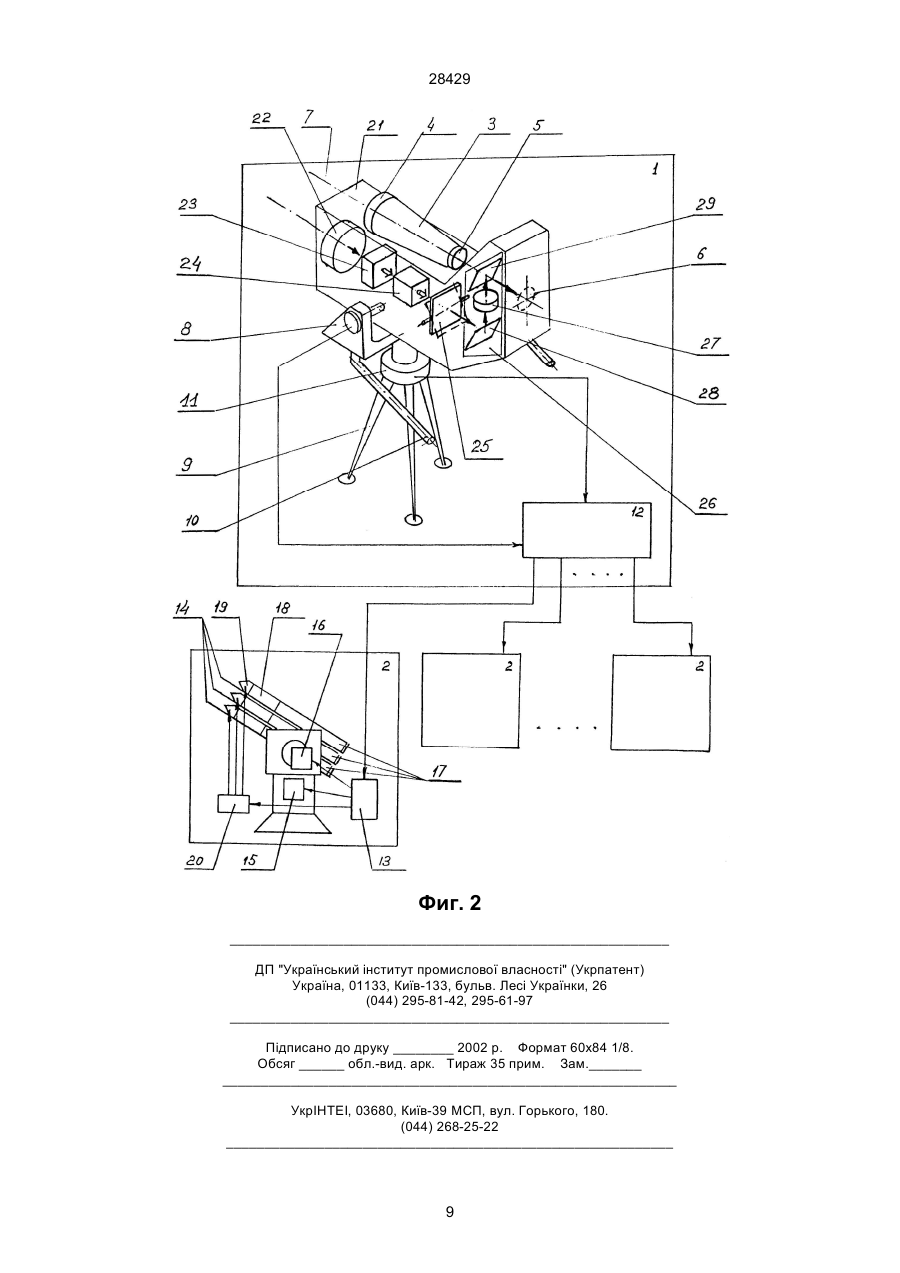

1. Визуально-оптическая система управления противоградовым комплексом, содержащая смонтированные на каждой противоградовой установке азимутальный и угломестный приводы разворотов направляющих, а также установщик времен раскрытия реагентосодержащих отсеков каждого из расположенных на направляющих противоградовых изделий, выносной пост наблюдения и наведения, состоящий из опоры с поворотной вокруг вертикальной оси траверсой, снабженной азимутальным датчиком, и установленного на траверсе с возможностью поворотов в вертикальной плоскости и снабженного угломестным датчиком положения линии визирования наблюдательно-визирного прибора, включающего блок объектива и окулярную часть с узлом сеток, передающего блока аппаратуры передачи данных, подключенного к азимутальному и угломестному датчикам, при этом приемные блоки этой аппаратуры установлены на каждой из противоградовых установок, отличающаяся тем, что в ее состав дополнительно введен установленный на траверсе канал наблюдения теплового излучения пространства, включающий последовательно соединенные входную систему обзора поля зрения, приемно-преобразовательное устройство с узлом обработки и преобразования тепловой информации и индикаторное устройство, при этом ось поля зрения вхо A (54) ВІЗУАЛЬНО-ОПТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОТИГРАДОВИМ КОМПЛЕКСОМ 28429 осуществлять осмотр воздушного пространства в градопасном районе; обеспечивать обнаружение градоносных атмосферных образований (облаков); осуществлять анализ структуры градоносных атмосферных образований (облаков), их развития и движения, а также определять их координаты относительно РЛС. В результате обработки радиолокационной информации в СУ ПГК вырабатываются сигналы управления, которые по каналам передачи данных (через радио или проводные линии связи) передается на пульты управления пунктов воздействия, каждый из которых состоит из одной или нескольких противоградовых установок (ПГУ), на пусковых направляющих которых размещены противоградовые изделия (ПГИ) в виде реактивных или артиллерийских снарядов. Каждый ПГИ в своем составе имеет отсек с метеорологическим веществом-реагентом (МВР) и таймерное устройство, например, в виде дистанционной трубки (взрывателя), предназначенного для раскрытия реагентосодержашего отсека (РСО) в заданный момент времени или для самоликвидации (выпуска парашютной системы ПГИ в конце траектории. Для установки в дистанционной трубке (взрывателе) заданного момента времени на ПГУ размещен установщик (задатчик) временных интервалов раскрытия отсеков с МВР (ВИРО). Наведение направляющих ПГУ по азимуту и углу места в сторону градонесущих атмосферных образований осуществляется автоматическими или, как правило, ручными приводами наведения. Более подробно о схемотехническом устройстве, существующих противоградовых комплексов ("Алазань", "Небо", "Эльбрус", "Кристалл" и д.) можно узнать из [2...8, 10, 11] или соответствующих технических описаний. Недостаток известных систем управления ПГК на базе РЛС заключается в том, что во многих случаях атмосферная электрическая активность, сопровождающая период "вызревания" атмосферных градоносных образований (облаков), создает значительные помехи РЛС по их локализации и выдаче достоверной информации дли наведения ПГУ в сторону этих образований [6]. Известно, что для устранения этого недостатка в качестве вспомогательного (а в некоторых ситуациях единственного) варианта управления ПГУ могут использоваться визуально-оптические системы управления (ВО СУ). Применение ВО СУ основывается на том факте, что градонесущие образования (ГО) в большинстве своем имеют четко контрастирующие очертания на темно-сером фоне грозовой облачности, которые можно обнаружить с большой степенью достоверности визуально или с помощью широкоугольных оптических наблюдательно-измерительных приборов, например, визиров телескопического типа. В состав визуальнооптической системы управления ПГК входят выносные посты наблюдения и наведения (ВПНН), оснащенные оптическими наблюдательно-визирными приборами и сопряженными с нами датчиками. Информация о наведении ПГУ в сторону градоносных атмосферных образований поступает на ПГУ по радио или проводным линиям связи. В известной визуально-оптической системе управления ПГК, основой ВПНН является оптиче ский наблюдательно-визирный прибор (НВП), который установлен на опоре типа треноги и укреплен на поворотной (по азимуту и углу места) траверсе типа вертлюга, снабженный соответствующей рукояткой (рукоятками) поворота и датчиками углов пространственного положения визирной оси НВП относительно опоры в некоторой системе координат (например, земной поверхностной системе). Наблюдая через оптический прибор грозовую облачность, наблюдатель (оператор) обнаруживает контуры ГО, визирует его характерные пятна (локальности) путам совмещения с ними некоторого индекса (перекрестия), связанного однозначно, например, с визирной линией оптического визира, измеряет тем самым угловые координаты локальностей и передает эти данные по каналам передачи данных на ближайший (в смысла эффективной досягаемости) пункт воздействия или непосредственно на ПГУ. Следует отметить, что более высокая точность измерения угловых координат ГО, присущая ВО СУ, по сравнению с данными получаемыми от РЛС, позволяет более рационально расходовать имеющийся на ПГУ запас ПГИ, не внося избыточной экологической нагрузки на окружающую среду. Однако известная визуально-оптическая система управления ПГК имеет недостаток, заключающийся в том, что возможности визуального обнаружения ГО в предрассветные сумерки и в туманах восхождения, образующихся, например, в результате подъема воздуха вдоль склонов гор и возвышенностей, будут значительно ограничены, что может исключить применение ПГК [13]. Из известных визуально-оптических систем управления противоградовым комплексом наиболее близкой к предлагаемой является принятая за прототип визуально-оптическая СУ ПГК, которая содержит (см. фиг. 1): (Контрольський Н.П. і інші. Оптические приборы зенитной артиллерии. – М.: В/издат. 1960. с. 126...136) выносной пост наблюдения и наведения (ВПНН) 1, который расположен на некотором известном удалении (например, по соображениям техники безопасности) от одной или нескольких противоградовых установок (ПГУ) 2; Входящий в состав ВПНН 1 оптический наблюдательно-визирный прибор (НВП) 3 (например, телескопического типа), включает в себя (Контрольский Н.П. и др. Оптические приборы зенитной артиллерии. – М.: Воениздат, 1960 г. (стр. 126¸126) блок объектива 4 и окулярную часть 5 со зрачком выхода 6 и узлом сеток, формирующими индекс (например, в виде перекрестия), который обозначает в поле зрения визирную линию 7. Прибор 3 укреплен с возможностью поворота по углу места в траверсе (например, типа вертлюга) 8 и снабжен соответствующим угломестным датчиком с отсчетным устройством. Траверса 8 размещена с возможностью кругового поворота по азимуту на oпоре 9 (например, типа треноги). НВП снабжен одной или двумя рукоятками 10, а траверса 8 – азимутальным датчиком 11 с отсчетным устройством. Оба датчика разворотов визирной линии 7 (по углу места и азимуту) подключены на входящий в ВПНН1 передающий узел 12 аппаратуры передачи данных (АПД), обеспечивающей посредством коммутационно-распре 2 28429 делительной схемы с оконечными каскадами трансляции разветвление данных на несколько (по числу ПГУ) направлений; ПГУ 2 содержит приемный узел 13 АПД и подключенные к нему два привода разворотов направляющих 14 установки: по азимуту (азимутальный привод) 15 и по углу места (угломестный привод) 16 [12]. На направляющих 14 расположены противоградовые изделия (ПГИ) 17, выполненные, например, в виде неуправляемых реактивных снарядов, каждый из которых имеет отсек 18 с метеорологическим веществом-реагентом, снабженный механизмом раскрытия (замком), который сопряжен с таймерным устройством (ТУ) 19, выполненным, например, в виде дистанционной трубки (дистанционного взрывателя). Установочно-задающие элементы ТУ 19 связаны (например, кинематически) с задатчиком (установщиком) временных интервалов раскрытия (срабатывания) отсека (ВИРО) 20, снабженным, например, указателем и ручкой. Необходимые команды по установке заданных значений для каждого ТУ оператор ПГУ получает через приемный узел 13 от ВПНН 1 или (что наиболее обычно) сам определяет "на глаз", ориентируясь по угломестным и азимутальным разворотам направляющих 14 на подлежащую воздействию локальность ГО. Описанный состав визуально-оптической системы управления противоградового комплекса, принятой за прототип, имеет существенный недостаток, который заключается в том, что в условиях формирования ГО в предрасветные сумерки или при образовании тумнов восхождения [13] возможности визуального обнаружения ГО и выбора среди них наиболее опасных локальностей будут значительно ограничены, а в некоторых случаях и практически невозможны к моменту выпадения града. Кроме того, централизованная для всех ПГУ комплекса или реализуемая на глаз установка временных интервалов раскрытия реагентосодержащих отсеков ПГИ чревата "промахом" выброса МВР по отношению к нужному участку ГО. Схемотехника известной ВО СУ не позволяет также учитывать смещение ГО за время подготовки данных и время полета ПГИ к расчетной точке выброса МВР. Таким образом, отрицательный эффект этих недостатков помимо пропуска (частичного или полного) градобития проявляется в необходимости повышенного расхода ПГИ и, как следствие, в неоправданном загрязнении окружающей среды компонентами МВР. В основу изобретения поставлена задача наиболее быстрого и точного измерения относительных координат одного или нескольких ГО и визирования градонесущих локальностей не только в условиях визуальной видимости, но и в условиях ограниченной видимости при формировании ГО в предрассветные сумерки или при образовании туманов восхождения, с тем, чтобы более адресно (с необходимым упреждением и превышением) осуществить запуск каждого ПГИ (по азимуту и углу места) и выброс МВР на нужном отрезке траектории, чтобы тем самым обеспечить более эффективное противоградовое использование запаса МВР, исключив неоправданное загрязнение окружающей среды. Для решения поставленной задачи состав визуально-оптической системы управления противоградовым комплексом содержит: - смонтированные на каждой противоградовой установке азимутальной и угломестный приводы разворотов направляющих, а также установщик времен раскрытия реагентосодержащих отсеков каждого из расположенных на направляющих противоградовых издедий; - выносной пост наблюдения и наведения, состоящий из: опоры с поворотной вокруг вертикальной оси траверсой, снабженной азимутальным датчиком; установленного на траверсе с возможностью поворотов в вертикальной плоскости и снабженного углометным датчиком положения линии визирования наблюдательновизирнего прибора, включающего блок объектива и окулярную часть с узлом сеток; передающего блока аппаратуры передачи данных, подключенного к азимутальному и угломестному датчикам; - установленные на каждой установке приемные блоки аппаратуры передачи данных. В состав системы управления ПГК дополнительно введен установленный на траверсе канал наблюдения теплового излучения обозреваемого пространства, который состоит из последовательно соединенных входной системы обзора поля зрения, приемно-преобразовательного устройства с узлом обработки и преобразования информации, а также индикаторного устройства. При этом бисекториальная ось поля зрения входной системы ориентирована коллинеарно оптической оси блока объектива, а экран индикаторного устройства размещен с возможностью разворотов в сторону расположения зрачка выхода окулярной части прибора и сопряжен с последней посредством дополнительно введенного блока оптического сопряжения, установленного с возможностью вводавывода в конусе наблюдения экрана. Причем, передающий блок аппаратуры передачи данных может быть выполнен в виде совокупности узлов преобразования входной информации каммутационно-распределительной схемы с оконечными каскадами трансляции данных и подключенного между ними блока определения упрежденных углов пространственного положения направляющих каждой противоградовой установки и времен раскрытия реагентосодержащих отсеков противоградовых изделий, снабженного комплектом задатчиков метеорологических, топогеодезических и баллистических уставок. Сопоставительный анализ предлагаемой визуально-оптической системы управления противоградовым комплексом и прототипа, описанного выше, выявляет следующие различия между ними: а) в ВПНМ, предлагаемой ВОСУ введен дополнительно канал наблюдения теплового излучения обозреваемого пространства (НТИОП), состоящий из последовательно соединенных: входной системы обзора поля зрения (ОПЗ), приемно-преобразовательного устройства (ППУ) с узлом обработки и преобразования информации (ОПИ) и индикаторного устройства (ИУ); б) этот канал НТИОП установлен на траверсе вместе с наблюдательно-визирным прибором 3 28429 (НВП) так, что ось поля зрения его входной системы всегда ориентирована коллинеарно оптической оси блока объектива НВП; в) экран ИУ канала установлен с возможностью разворотов нормали к нему в сторону зрачка выхода окулярной части НВП; г) в состав ВПНН дополнительно введен блок оптического сопряжения (ОС) экрана ИУ с окулярной частью НВЛ, при этом блок ОС установлен с возможностью ввода-вывода таким образом, что позволяет наблюдать из зоны зрачка выхода поочередно или одновременно и изображение пространства с индексом, формируемое окулярной чаотью, и изображение, сформированное на экране ИУ канала НТИОП; д) передающая часть аппаратуры передачи данных (АПД) содержит блок определения упрежденных углов пространственного положения направляющих каждой ПГУ и времен раскрытия отсеков (ОУУППН и ВРО), снабженный необходимым комплектом задатчиков уставок. Таким образом, предлагаемая ВОСУПГК обладает новыми отличительными признаками (компонентами и связями), а также особенностями установки старых и новых компонентов. Известны различного принципа действия и схемотехнического исполнения устройства (каналы) наблюдения теплового излучения обозреваемого пространства. Это могут быть системы радиотеплолокации миллиметрового и субмиллиметрового диапазона [18, 19, 20], включающие перечисленные выше компоненты. Известны также так называемые тепловизоры и приборы ночного видения, выполненные, например, на электроннооптических преобразователях [14, 15]. Большое распространение получили теплопеленгаторы – инфракрасные оптико-электронные системы, сканирующего типа, обеспечивающие восприятие теплового излучения предметов окружающего пространства [15, 21] и отображение (визуализацию) воспринимаемой тепловой "картины" на экране ИУ. По своей структуре теплопеленгаторы состоят из перечисленных выше компонентов, а именно: - в качестве входной системы обзора поля зрения обычно используется комбинация входного объектива (например, зеркального или зеркально-линзового типа) и сканирующего зеркальнопризменного узла, которые последовательно сканируют ("осматривают") конус обзора и проецируют потоки ИК-излучения на чувствительные площадки приемно-преобразовательного устройства; - последнее выполнено в виде либо одно-, либо много площадочного (линейчатого или матричного) фотоприемника, снабженного (при необходимости) системой охлаждения того или иного типа [15, 21]. - узел обработки и преобразования тепловой информации в известных теплопеленгаторах, как правило, реализуется в виде некоторой электронной схемы предусиления и селекции сигналов, а также соответствующего вычислительного блока, функционирующего по некоторому алгоритму и обеспечивающего развертывание / визуализацию искомых объектов (в нашем случае – локальностей ГО) тепловой картины на экране ИУ. Широко известны различные типы развертывающих индикаторных устройств, обеспечивающих визуализацию воспринимаемой каналом НТИОП (см., в частности, [14, 22]). Экран ИУ в предлагаемом устройстве оптически может быть сопряжен с окулярной частью НВП двояким образом: Bo-lx, он может быть развернут в сторону зрачка выхода НВП (нормаль из средины его плоскости может быть повернута, в центр зрачка выхода, где штатно расположен глаз наблюдателя). Во-llх, перед экраном может быть установлен дополнительный блок оптического сопряжений (ОС), выполненный, например, в виде последовательной совокупности зеркала, лупы – объектива (широкоугольного) и установленного наклонно к оптической оси окулярной части НВП светоделителя, сквозь который наблюдатель видит и визуальную картину, формируемую оптикой ВНП, и изображение экрана ИУ. Предложено, что блок ОС может быть установлен с возможностью ввода-вывода из конуса наблюдения экрана ИУ. Блок определения упрежденных углов пространственного положения направляющих каждой ПГУ и времен раскрытия отсеков ПГИ (ОУУППНиВРО) может быть выполнен в виде аналогового или цифрового (например, микропроцессорного) вычислительного устройства (см. [23]) с интерфейсными узлами и снабжен задатчиками метеорологических, топогеодезических и баллистических исходных данных (уставок), которые могут быть выполнены в виде, например, потенциометров с ручками и шкально-отсчетными приспособлениями. Таким образом, предлагаемая ВО СУ ПГК является промышленно реализуемой в смысле осуществимости как вновь вводимых компенентов, так и связей между ними и старыми компонентами. Выбор и введение канала НТИОП в состав ВОСУ вызваны тем явлением, что локальности градонесущего образования имеют кроме яркостного, также четко выраженный температурный (тепловой) контраст (до 6°С и выше) по сравнению с туманом и облачностью нижнего яруса [13, 17]. Сигналы, пропорциональные тепловому контрасту локальностей 10, детектируются приемно-преобразовательным устройством канала НТИОП и отображаются на экране ИУ, где будет воспроизведено несколько отметок - пятен, соответствующих тепловому контрасту локальностей ГО над фоном. В результате этого возникает возможность путем разворотов НВП и сблокированного с ним канала НТИОП определить угловые координаты одной или нескольких (последовательно) локальностей ГО (предположительно по степени наибольшей опасности) по экрану индикаторного устройства как в условиях визуальной видимости пространства, так и при его наблюдении в сумерках (или даже ночью) и в туманах восхождения. Установка экрана ИУ с возможностью разворотов в сторону зрачка выхода НВП, а также введение блока ОС обеспечивает возможность более удобного и быстрого (одновременного или с минимальными затратами времени) наблюдения ГО, а также измерения угловых координат обнаруженных локальностей ГО и по визуальной видимости их и по тепловому контрасту. Это повышает к тему же досто 4 28429 верность обнаружения (идентификации) локальностей ГО, а значит точность и эффективность противоградового воздействия. Предлагаемое выполнение ВОСУ ПГК позволяет получить следующие положительные результаты: 1) возможность быстрого и точного измерения координат ГО в условиях ограниченной видимости (в сумерках или в тумане или даже ночью) благодаря тому, что в состав ВПНН введен канал НТИОП, который установлен сблокированно с НВП так, что ось поля зрения его коллинеарна оси блока объектива НВП. 2) более адресное и эффективное использование ПГИ и запаса МВР - благодаря тому, что в состав АПД включен блок ОУУППН и ВРО с комплектом задатчиков уставок. 3) большее удобство и безошибочность работы оператора ВПНН-бдагодаря тому, что ИУ канала НТИОП установлено с возможностью разворотов в сторону зрачка выхода НВП и снабжено блоком ОС для поочередного или одновременного наблюдения видимого или теплового изображения пространства. Таким образам, предлагаемая визуальнооптическая система управления ПГК обеспечивает существенно более высокую достоверность и быстродействие визирования и измерения координат каждой обнаруженной локальности градонесущего образования, чте особенно выгодно сказывается в ситуации, когда над градоохраняемой территорией возникло несколько развивающихся ГО. В свою очередь определение упрежденных углов для каждого ПГК и времен раскрытия РСО для каждого ПГИ обеспечит более эффективное использование ПГИ и МВР. Все это свидетельствует об изобретательском уровне и полезности решения технической задачи. Следовательно, предлагаемая визуальнооптическая система управления ПГК соотвествует всем необходимым критериям патентоспособности. Изложенная сущность предлагаемого технического решения поясняется настоящим описанием и прилагаемыми чертежами, где изображены: - на фиг. 1 - конструктивно-функциональная схема системы-прототипа; - на фиг. 2 - конструктивно-функциональная схема предлагаемой визуально-оптической системы управления противоградовым комплексом. В состав предлагаемой ВО СУ ПГК входят (см. фиг. 2): - выносной пост наблюдения и наведения (ВПНН) 1, расположенный на некотором удалении от так называемого поста воздейтвия, включающего одну или несколько противоградовых установок (ПГУ) 3; - входящий в состав ВПНН 1 оптический наблюдательно-визирный прибор (НВП) 3 (например телескопического типа), который включает в себя блок объектива 4 и окулярную часть 5 со зрачком выхода 6 и узлом сеток (не показано), формирующим индекс обозначающий в поле зрения визирную линию 7. Прибор 3 снабжен угломестным датчиком и, укреплен с возможностью поворота в вертикальной плоскости на траверсе 8, установленной с воз можностью поворота вокруг вертикальной оси на опоре 9 (типа, например, треноги), и оснащен одной или двумя рукоятками 10. Траверса 8 снабжена азимутальным датчиком 11. Оба датчика разворотов линии визирования 7 подключены на входящий в ВПНН 1 передающий узел 12 аппаратуры передачи данных (АПД), обеспечивающей разветвление данных на несколько (по числу ПГУ) направлении; - входящие в состав каждой ПГУ 2 приемный узел 13 АПД и подключенные к нему два привода разворота направляющих 14 установки: по азимуту (азимутальный привод) 15 и по углу места (угломестный привод) 16. На направляющих 14 ПГУ 2 расположены подготовленные к пуску противоградовые изделия (ПГИ) 17, выполненные, например, в виде неуправляемых реактивных снарядов, каждый из которых имеет реагенто-содержащий отсек (РСО) 18, заполненный метеорологическим веществом-реагентом (МВР) и снабженный механизмом срабатывания-раскрытия отсека. Последний сопряжен кинематически или электрически с времязадающим (таймерным) устройством (ТУ) 19, выполненным в виде, например, дистанционной трубки (взрывателя), установочно-задающие элементы которого связаны с задатчиком (установщиком) временных интервалов раскрытия (срабатывания) отсека (ВИРО) 20. - введенный дополнительно в ВПНН 1 канал наблюдения теплового излучения обозреваемого пространства (НТИ ОП) 21, включающий последовательно соединенные входную систему обзора поля зрения (ОПЗ) 22, приемно-преобразовательного устройства (ППУ) 23 и узел обработки и преобразования информации (ОПИ) 24 с индикаторным устройством (ИУ) 25. При этом бисекториальная ось поля зрения входной системы ОПЗ 22 канала НТИОП 21 ориентирована коллинеарно оптической оси (линии визирования) блока объектива 4 наблюдательно-визирного прибора (НВП) 3, а экран ИУ 25 установлен с возможностью разворота в сторону расположения зрачка выхода 6 окулярной части 5 НВПЗ (показано пунктиром). Экран ИУ 25 может быть сопряжен с последней посредством блока оптического сопряжения (ОС) 26 установленного с возможностью ввода-вывода в конусе наблюдения индикаторного устройства 25; - введенный дополнительно блок ОС 26 может быть выполнен в виде широкоапертурного объектива 27, сопряженного со зрачком выхода 6 окулярной части 5 НВП 3 с помощью зеркала 28 и светоделителя (светоделительной пластины) 29. Предлагаемая визуально-оптическая СУ ПКГ и ее компоненты функционируют следующим образом. Предполагается, что позиция ПГК на градоохраняемой территории надлежащим образом оборудована и ее соответствующая топогеодезическая подготовка выполнена, а иманно: - входящие в состав ПГК ВПНН 1 одна или нескоиько ПГУ 2 взаимносориентированы и привязаны к некоторой (например, "стандартной") земной картографической системе координат. Это означает, что координаты каждой ПГУ 2 (в виде радиус-векторов или пар ортогональных коорди 5 28429 нат и соответствующих превышений) относительно ВПНН измерены с достаточной точностью. Оператор ВПНН, глаз(а) которого расположен(ы) в зрачке выхода 6, в условиях визуальной видимости, находясь возле опоры 9 и держась за рукоятки 10, разворотом траверсы 8 и наблюдательно-визирного прибора 3 осуществляет обзор и наблюдение воздушного пространства над градоохраняемой территорией. При необходимости поиска ГО в широком секторе оператор производит (разовые или непрерывные) развороты траверсы 8 вокруг вертикальной оси опоры 9 и НВПЗ в вертикальной плоскости, при этом соответствующие сигналы с датчиков угла места и азимута поступают на передающий 12 узел АПД. Для убедительной идентификации локальностей ГО в условиях видимости или в предрассветных сумерках и в туманах восхождения оператор осуществляет поиск ГО с помощью канала НТИОП 21, размещенного в одном конструктивном блоке с НВПЗ, рассматривая экран ИУ 25 либо непосредственно из зоны зрачка выхода 6, либо посредством блока ОС 26. При этом взаимодействие дополнительно введенных и существующих компонентов осуществляется следующим образом (рассматривается вариант выполнения канала НТИОП 21 в виде теплопеленгатора). Потоки теплового излучения от всех атмосферных образований, находящихся в поле зрения входной системы ОПЗ 22, проецируются в процессе сканирования поля зрения на ППУ (фотоприемник) 23, сигналы с которого подают на узел ОПИ 24, а оттуда - на ИУ 25, где формируют и воспроизводят изображение тепловой картины обозреваемого пространства, в виде двумерного распределения ахроматических (или цветокодированных) пятен, яркость которых некоторым образом (в соответствии с алгоритмами, реализованными в узле ОПИ 24) пропорциональна интенсивности теплового излучения участка пространства, приходящегося на элементарную площадку фотоприемника 23. Рассматривая предъявленную на экране ИУ 25 картину оператор обнаруживает и идентифицирует яркостные пятна как локальности ГО и разворачивает траверсу 8 с НВП 3 и каналом НТИОП 21 так, чтобы выбранный участок идентифицированного пятна был совмещен с индексом визирной линии 7 или с адекватным индексом на экране ИУ 25. В первом случае блок ОС 26 введен и изображение, сформированное на экране ИУ 25 отбрасывается зеркалом 28 в объектив 27, который формирует его с помощью светоделителя 29 в зрачке выхода 6, где также формируется окулярной частью 5 НВП 3 индекс линии визирования 7. Во втором случае блок ОС 26 выведен из конуса наблюдения экрана ИУ 26 и изображение оператор видит непосредственно из зоны 6. Сигналы, пропорциональные пространственному положению индекса линии визирования 7 и соответствующие пространственному положению обнаруженной локальности ГО, направляют в передающий узел 12 АПД, где производят распределение и передачу этих сигналов на приемные узлы 13 АПД соответствующих ППУ 2. В приемном узле 13 АПД каждой ПГУ 2 дешифрируют принятые сигналы и передают их значения на азимутальный и угломестный приводы 15 и 16, с помощью которых разворачивают направляющие 14 на соответствующие траектории одномоментного или поочередного пуска ПГИ 17. Перед пуском ПГИ 17 данные об временах раскрытия РСО 18, выработанные на ВПНН 1 с учетом топогеодезического смещения каждой ПГУ 2 и переданные через АПД, вводят с помощью установщика ВИРО 20 на таймерные устройства 19 каждого ПГИ 17. После осуществляения всех этих операций производят пуск ПГИ 17 и, при наличии других градоопасных локальностей в зоне ВПНН 1, повторяют цикл обнаружения и идентификации их, визируют и аналогично предыдущему производят измерение их относительных координат (угла места, азимута) и при необходимости осуществляют запуск ПГИ по каждому очередному ГО. Как указано выше, для более точного применения МВР и, соответственно, рационального расходования ПГИ, предложено передавший блок 12 АПД выполнить в виде совокупности узлов преобразования входной информации (т.е. азимута и угла места обнаруженной и визируемой локальности ГО), коммутационно-распредилительных схем с оконечными каскадами трансляции данных и включенного между ними блока определения упрежденных углов пространственного положения направляющих каждой ПГУ 2 и времен раскрытия РСО 18 каждого из ПГИ 17, находящихся на направляющих 14. Причем этот блок снабжен комплектом задатчиков метеорологических (направление и скорость действующего ветра, перемещающего ГО над охраняемой территорией, плотность и распределение ГО по высоте, ожидаемая расчетная или измеренная протяженность визируемой локальности и т.п.), топогеодезичеоких (координаты взаимного расположения ВПНН 1 и комплекта ПГУ 2, измеренная или расчитанная, например, триангуляционным либо угломестным способом, дистанция до визируемой локальности и др.) и баллистических (характеристики траектории полета ПГИ, начальная и средняя скорость полета, запаздывание срабатывания замков РСО и ввода данных в ТУ применяемого типа ПГИ и т.д.) исходных данных (уставок), которые вводят перед каждым пуском ПГИ. В варианте исполнения передающего блока 12 в таком виде все компоненты предлагаемой ВО СУ функционирует аналогично вышеприведенному алгоритму. Однако в этом случае обеспечивается более полный учет большинства факторов, влияющих на точность применения МВР. Реализация в ПГК предлагаемой визуальнооптической системы управления в предлагаемых вариантах исполнения, существенно повышает эффективность и расширяет (вплоть до круглосуточности) временные рамки проведения градозащитных мероприятий. Источники информации 1. Противоградовая защита в СССР / М.Т. Абашев; И.И. Бурцев, Л.М. Федченко – сб "Труды ВТИ", вып. 20 - М.: Гидрометеоиздат, 1991. – С. 101...108. 6 28429 2. Временные методические указания по воздействию на градевые процессы. / М.Т. Абашев и др. – М.: Гидрометеоиздат, 1987. 3. Абашев М.Т., Клигер Б.А. Методические указания по применению противоградового комплекса "Алазань" при активных воздействиях на гидрометеорологические процессы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 4. Противоградовый комплекс ДГИ-M/ ЦЛО ВДНХ. - М.: Гидрометеоиздат, 1984. 5. Абашев М.Т., Клигер Б.А. Методические указания по применению противоградового комплекса "Кристалл" при активных воздействиях на гидрометеорологические процессы - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 6. Дубинин Б.Н. Технико-экономический анализ противоградовых пусковых установок. – сб. научных трудов "Труды ВГИ", вып. 80. Гидрометеоиздат, 1991. - С. 160...171. 7. Противоградовый комплекс "Небо"/ ЦАО ВДНХ. - M.: Гидрометеоиздат, 1984. 8. Оценка возможностей применения самоходных противоградовых комплексов. / А.В. Кобак и др.. – Сб "Активные воздействия на градонесущие процессы и перспективы усовершенствования льдообразующих реагентов для практики активных воздействий". - М.: Гидрометеоиздат, 1991. - C. 238...242. 9. Опыт борьбы с градобитиями в Крыму. / Кулинич А.Е., Ковальчук А.Н., Украинское УГКС. - М.: Гидрометеоиздат, 1984 (ВДНХ). 10. Противоградовый ракетный комплекс "Алазань-2М". / ЦЛО. - М.: Гидрометеоиздат, 1984 (ВДНХ). 11. Опыт батарейного артиллерийского способа воздействия и его эффективнооть. / Г.Л. Айрапетян и др. Арм. УГКС - М.: Гидрометеоиздат, 1984 (ВДНХ). 12. БМ-21. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: Воениздат, 1982. 13. Фейгельсон Е.А. Лучистый теплообмен и облака. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1970 г. 14. Криксунов Л.З. Приборы ночного видения. – Киев: "Техника", 1975 г. 15. Справочник по приборам инфракрасной техники. - Киев: "Техника",1980 г. 16. Стернзат М.С. Метеорологические приборы и измерения. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 17. Облака и облачная атмосфера (справочник) – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1989 г. 18. Павлов Н.Ф. Аэрология, радиометеорологии и техника безопасности - М: Гидромтеоиздат, 1980 г. 19. Кузнецов М.Г. и др. Дистанционное измерение метеопараметров облачной атмосферы радиометрическим методом. - Изд.во вузов. Сф. "Радиофизика", 1979 г. т. 22 № 8, стр. 938¸945. 20. Амшин В.И. и др. Определение высотных профилей температуры по наземным радиометрическим измерениям атмосферного излучения. - В кн: Радиофизическое исследование атмосферы. Л: Гидрометеоиздат, 1977 г. стр. 99¸104. 21. Хадсон Р. Инфракрасные системы. - М: "Мир", 1972 г. 22. Борисюк А.А. Матричные системы отображения информации. – Киев: "Техніка", 1980 г. 23. Справочник по цифровой вычислительной технике. П/р Б.Н. Малиновского – Киев: Техніка, 1974 г. Принятые сокращения СУ - система управления ПГК - противоградовый комплекс ПГУ - противоградовая установка ПГИ - противоградовое изделие ГО - градонесущее образование ВПНН - выносной пост наблюдения и наведения ВО СУ – виауально-оптическая система управления НВП – наблюдательно-визирный прибор АПД - аппаратура передачи данных МВР - метеорологическое вещество-реагент ТУ - таймерное устройство РСО - реагентосодержащий отсек Установщик ВИРО - установщик временных интервалов раскрытия отсеков Канал НТИ ОП - канал наблюдения теплового излучения обозреваемого пространства Входная система ОПЗ - входная система обзора поля зрения ППУ - приемно-преобразовательное устройство Узел ОПИ - узел обработки и преобразования информации ИУ - индикаторное устройство Блок ОС - блок оптического сопряжения Блок ОУУППНиВРО - блок определения упреж-денных углов пространственного положения направляющих и времен раскрытия отсеков 7 28429 Фиг. 1 8 28429 Фиг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 9

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюVisual-optical system to control anti-hail complex

Автори англійськоюBorysiuk Anatolii Oleksiiovych, Kyrieiev Mykhailo Stepanovych

Назва патенту російськоюВизуально-оптическая система управления противоградовым комплексом

Автори російськоюБорисюк Анатолий Алексеевич, Киреев Михаил Степанович

МПК / Мітки

МПК: A01G 15/00, G01S 5/00

Мітки: візуально-оптична, протиградовим, система, керування, комплексом

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/9-28429-vizualno-optichna-sistema-keruvannya-protigradovim-kompleksom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Візуально-оптична система керування протиградовим комплексом</a>

Попередній патент: Лікарський засіб, що має антивірусну та антимікробну активність

Наступний патент: Пом’якшувач для гуми

Випадковий патент: Лікувальний засіб