Спосіб прогнозування післяопераційних ускладнень у дітей з щілинами губи і піднебіння

Номер патенту: 25412

Опубліковано: 30.10.1998

Автори: Музичина Ганна Олімівна, Якубенко Олена Дмитрівна, Зінкович Ігор Іванович, Самар Едуард Миколайович

Формула / Реферат

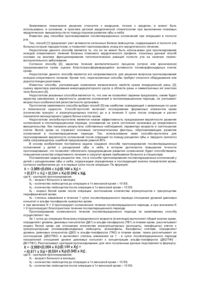

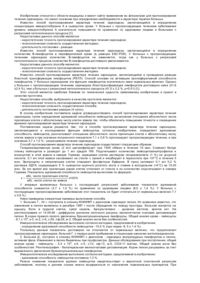

Способ прогнозирования послеоперационных осложнений у детей с расщелинами губы и неба путем определения и последующего анализа показателей крови, отличающийся тем, что до и в первые сутки после операции определяют в сыворотке крови уровень диеновых конъюгат и концентрацию альфа-токоферола, вычисляют отношения данных показателей и степень их изменения за 1 - е сутки послеоперационного периода и рассчитывают значения критерия прогнозирования по формуле

![]()

где K - критерий прогнозирования;

-3,988 - эмпирически рассчитанная константа уравнения;

X1 - возраст больного в месяцах;

X2 - количество лейкоцитов до операции в 1л венозной крови ´ 10 E9;

X3 - количество лейкоцитов после операции в 1л венозной крови ´ 10 E9;

X4 - индекс белой крови после операции: соотношение количества агранулоцитов к гранулоцитам периферической крови;

X5 - степень изменения в течение 1 суток послеоперационного периода отношений уровней диеновых конъюгат и альфа-токоферола сыворотки крови;

при величине K < 0 прогнозируют осложненное течение послеоперационного периода, а при величине K > 0 - благоприятное течение послеоперационного периода.

Текст

Заявляемое техническое решение относится к медицине, точнее к хирургии, и может быть использовано, в основном, в практике детской хирургической стоматологии при выполнении плановых хирургических- вмешательств по поводу пороков развития губы и неба. Известен ряд способов прогнозирования послеоперационных осложнений при операциях в полости рта. Так, способ [1] предлагает учет активности катионных белков лейкоцитов, содержащихся в полости рта больных острым пародонтозом, и позволяет прогнозировать исход его хир ургического лечения. Недостатком данного способа является то, что он не может быть использован для прогнозирования исходов оперативного лечения больных планового хирургического профиля, поскольку данный способ основан на анализе функционирования патогенетических реакций полости рта на наличие гнойновоспалительного заболевания. Согласно способу [2], характер течения воспалительного процесса (острое или хроническое) предсказывается путем оценки бластотрансформирующейся активности полиморфноядерных клеток крови. Недостатком данного способа является его неприемлемость для решения вопросов прогнозирования исходов оперативного лечения. Кроме того, перечисленные способы требуют сложного оборудования или дорогостоящих реактивов. Известны способы, учитывающие изменения механических свойств краев операционной раны [3], оценку характера реагирования микроциркуляторного русла в области раны и симметричных ей участках тела больного [4]. Недостатком указанных способов является то, что они не позволяют заранее предсказать, каким будет характер заживления, и вероятность развития осложнений в послеоперационном периоде, не учитывают возрастных особенностей резистентности организма. Прототипом заявляемого способа выбран способ [5] как наиболее совпадающий с заявленным по цели и технической сущности. Способ-прототип включает исследование форменных элементов крови (количество грануло- и агранулоцитарных клеток) до и в течение 5 суток после операции и расчет показателя моноцитарного сдвига белых клеток крови. Недостатком способа-прототипа является низкая эффективность предсказания вероятности развития осложнений в послеоперационном периоде, основанная на учете состояния организма до оперативного вмешательства. Как показали результаты собственных наблюдений, параметры возраста и соотношение клеток белой крови не отражают основные патогенетические факторы, обусловливающие развития осложнений в послеоперационном периоде. Так, использование нами способа-прототипа для прогнозирования вероятности осложнений после операций по поводу расщелин губы и твердого (мягкого) неба сопровождалось ошибкой предсказания равной 65%. В основу изобретения поставлена задача создания способа прогнозирования послеоперационных осложнений у детей с расщелиной губы и неба, в котором достигается повышение точности прогнозирования, что позволяет обеспечить предупреждения развития осложнений, будет способствовать повышению качества оперативного лечения и сократит время пребывания больного в стационаре. Поставленная задача решается тем, что в способе прогнозирования послеоперационных осложнений у детей с расщелинами губы и неба, содержащем определение и последующий анализ показателей крови, согласно изобретению до -и в первые сутки после операции. По формуле: где K - критерий прогнозирования; X1 - возраст больного а месяцах; X2 - количество лейкоцитов до операции в 1л венозной крови ´ 10 E9; X3 - количество лейкоцитов после операции в 1л венозной крови ´ 10 E9; X4 - индекс белой крови после операции: соотношение количества агранулоцитов к гранулоцитам периферической крови; X5 - степень изменения в течение 1 суток послеоперационного периода отношения уровней диеновых конъюгат и альфа-токоферола сыворотки крови; и при величине K 0 прогнозируют благоприятное течение послеоперационного периода. Прогнозирование осложненного течения послеоперационного периода по заявляемому способу осуществляют так. За 1 сутки до операции больному определенного возраста (в месяцах) выполняют общий анализ крови, определяют уровень диеновых конъюгатов (ДК1) и альфа-токоферола (ТВ1) в плазме крови, рассчитывают индекс белой крови как отношение количества агранулоцитарных (моноциты, лимфоциты) клеток к гранулоцитарным (полиморфноядерные лейкоциты, эозинофилы, базофилы) клеткам, определяют уровень диеновых конъюгатов (ДК2) и альфа-токоферола (ТФ2) в плазме крови, также рассчитывают их соотношение (ДК2/ТФ2) и вычисляют степень изменения за 1 - е сутки послеоперационного периода показателей отношения уровня диеновых конъюгат к концентрации альфа-токоферола (ДК2/ТФ2 : ДК1/ТФ1). Рассчитывают критерий прогнозирования, для чего полученные данные подставляют в формулу: где E - критерий прогнозирования; X1 - возраст больного в месяцах; X2 - количество лейкоцитов до операции в 1л венозной крови ´ 10 E9; X3 - количество лейкоцитов после операции в 1л венозной крови ´ 10 E9; X4 - индекс белой крови после операции: соотношение количества агранулоцитов к гранулоцитам периферической крови; X5 - степень изменения в течение 1 суток послеоперационного периода отношения уровней диеновых конъюгатов и альфа-токоферола плазмы крови; и при величине K 0 прогнозируют благоприятное течение послеоперационного периода. Проводим примеры конкретного выполнения заявляемого способа. Пример 1. Больной С., 4,5 месяца, история болезни №2238, поступил в клинику 16.12.91г. в плановом порядке с диагнозом: врожденная полная двусторонняя расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба. Ребенок от первой беременности, первых физиологических родов. Родился в срок доношенным с весом 3000г, оценка по шкале Апгар 8 - 9 баллов. Вскармливался искусственно. Ранее не болел. В клинике наблюдался с месячного возраста. Больному перед операцией был выполнен общий анализ крови (общее количество лейкоцитов - 9,0 ´ 10 E9/л, процентное содержание: палочкоядерные - 1%, сегментноядерные 52%, эозинофилы - 31%, моноциты - 6%) и определены уровень диеновых конъюгатов (ДК1 - 2,8E/мл) и альфа-токоферола (ТФ1 - 3,94мкмоль/л) а плазме крови. Рассчитано их соотношение: ДК1/ТФ1 - 0,710. Выполнена операция ринохейлопластика под общим обезболиванием. Через 30 часов после оперативного вмешательства повторно выполнен общий анализ крови (общее количество лейкоцитов 8,2 ´ 10E9/д; процентное содержание: папочкоядерные - 1%, сегментноядерные - 32%, эозинофилы - 31%, лимфоциты 60%, моноциты - 41%). Рассчитан индекс белой крови, как отношение количества агранулоцитов (лимфоциты, моноциты) к гранулоцитам (полиморфоядерные лейкоциты, эозинофилы, базофилы) ИБК 1,778; определен уровень диеновых коньюгатов (ДК2 - 5,0E/мл) и альфа-токоферола (ТФ2 - 8,19мкмоль/л) в плазме крови, также рассчитано их соотношение (ДК2/ТФ2 - 0,610) и вычислена степень изменения за 1 е сутки послеоперационного периода показателей отношения уровня диеновых конъюгатов и концентрации альфа-токоферола Рассчитали критерий прогнозирования, для чего полученные данные подставили в формулу: Таким образом, величина критерия составила 1,67, что, в соответствии с формулой изобретения, свидетельствует о благоприятном течении. На основании величины критерия (K - 1,67) прогнозировали благоприятное течение послеоперационного периода. Послеоперационный периоду больного С. протекал благополучно; температурная реакция (37,9°C) сохранялась на протяжении 2 - х суток после операции. Рана зажила первичным натяжением, швы сняты на 6 - е сутки, больной выписан из отделения на 7 - е сутки 24.12.91г. Пример 2. Больной П., 5 месяцев, история болезни №2207 поступил в клинику 9.12.91г. в плановом порядке с диагнозом врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней губы. Ребенок от III беременности, 3 - х физиологических родов, родился в срок, доношенный с весом 3650г, оценка по шкале Апгар 8 - 9 баллов. В клинике наблюдается с месячного возраста. Вскармливание искусственное. Ранее не болел. Больному перед операцией был выполнен общий анализ крови (общее количество лейкоцитов 13,8 ´ 10 E9/л, процентное содержание: палочкоядерных - 1%, сегментоядерных - 15%, лимфоцитов - 74%, моноцитов - 9%) и определен уровень диеновых коньюгатов (ДК1 - 7,6E/мл) и альфа-токоферола (ТФ1 2,76кммоль/л) в плазме крови. Рассчитано их соотношение (ДК1/ТФ1 - 2,753). Выполнена операция ринохейлопластика под общим обезболиванием. Через 30 часов после завершения оперативного вмешательства повторна выполнен общий анализ крови (общее количество лейкоцитов - 4,7 ´ 10 E9/л, процентное содержание: палочкоядерные - 5%, сигментноядерные - 30%, лимфоциты - 47%, моноциты 16%), рассчитан индекс белой крови как отношение количества агранулоцитов (лимфоциты, моноциты) к гранулоцитам (полиморфноядерные лейкоциты эозинофилы, базофилы) ИБК - 1,75; определен уровень диеновых коньюгатов (ДУ2 - 2,0E/мл) и альфа-токоферола (ТФ2 - 14,67мкмоль/л) в плазме крови, также рассчитано их соотношение (ДК2/ТФ2 - 0,136) и вычислена степень изменения за 1 - е сутки послеоперационного периода показателей отношения УПОВНЯ диеновых конъюгатов и концентрации альфа-токоферола Рассчитали критерий прогнозирования, для чего полученные данные подставили в формулу: Таким образом, величина критерия составила - -1082, что в соответствии с формулой изобретения свидетельствует об осложненном течении послеоперационного периода. На основании величины критерия (K) данному больному прогнозировали осложненное течение послеоперационного периода. В послеоперационном периоде у больного П. имела место высокая температура (38,7°C к началу 3 - х суток после операции), отмечен инфильтрат в области операционной раны. Назначена антибиотикотерапия, десенсибилизирующая терапия, увеличено количество перевязок. Несмотря на проводимое лечение, операционная рана нагноилась, швы разошлись в пределах кожно-мышечного слоя. В итоге рана зажила частично первичным, частично вторичным натяжением с грубым гипертрофическим рубцом. Больной выписан из стационара на 14 сутки (14.12.91г.). Преимущества заявляемого способа прогнозирования послеоперационных осложнений у детей с расщелинами губы и неба по сравнению с базовым объектом, которым является способ 5, состоят в точности предсказания вероятности развития гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. Так, при оценке эффективности заявляемого способа на 73 пациентах, подвергши хся хирургической коррекции расщелин губы и неба. из которых у 16 имело место неблагоприятное течение послеоперационного периода, было показано, что общая ошибка прогнозирования по способу-базовому объекту составила 65,5% (ошибка первого рода "гипердиагностика" - 25,5%, ошибка второго рода "недодиагностика" - 45%), тогда как по заявляемому способу общая ошибка прогнозирования составила всего 27,4% ("гипердиагностика" - 18,8%, "недодиагностика" - 8,6%). Таким образом, достигаемое с помощью заявляемого способа более правильное предсказание вероятности развития осложнений в послеоперационном периоде позволит индивидуализировать терапевтические мероприятия в послеоперационном периоде. Это обеспечит предупреждение развития осложнений, будет способствовать повышению качества оперативного лечения и сократит время пребывания больного в стационаре. Рассчитанные численные величины дискриминантного уравнения могут представлять коммерческую ценность.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюSamara Eduard Mykolaiovych, zinkovych Ihor Ivanovych, Yakubenko Olena Dmytrivna

Автори російськоюСамар Эдуард Николаевич, Зинкович Игорь Иванович, Якубенко Елена Дмитриевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/145

Мітки: спосіб, губи, прогнозування, післяопераційних, ускладнень, щілинами, піднебіння, дітей

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-25412-sposib-prognozuvannya-pislyaoperacijjnikh-uskladnen-u-ditejj-z-shhilinami-gubi-i-pidnebinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування післяопераційних ускладнень у дітей з щілинами губи і піднебіння</a>

Попередній патент: Екзотермічна суміш для легування залізовуглецевих сплавів

Наступний патент: Пароперегрівник

Випадковий патент: Спосіб прогнозування воднетривкості сталей