Об’ємна роторна пневмомашина

Формула / Реферат

1. Объемная роторная пневмомашина с шарнирным механизмом нагнетания, содержащая две корпусные детали, жестко соединенные между собой по плоскости разъема, в каждой из которых имеются каналы подвода и отвода, цилиндрические расточки, расположенные под углом друг к другу и общая сферическая полость с центром, совпадающим с точкой пересечения осей цилиндрических расточек, ротор, размещенный в сферической полости и состоящий из дисковой перегородки и двух лопастей, расположенных по обе стороны дисковой перегородки и шарнирно соединенных с дисковой перегородкой с образованием шарнира Гука и четырех камер переменного объема, причем, одна лопасть, приводная, жестко закреплена на приводном валу, а другая, ведомая, на ведомом валу или установлена на подшипниковой опоре на консольной оси, две уплотнительные втулки, установленные в цилиндрических расточках и примыкающих к торцам лопастей, отличающаяся тем, что на сферических уплотнительных поверхностях каждой лопасти выполнены по два диаметрально расположенных нагнетательных окна, соединенных каналами в теле самих лопастей с камерами переменного объема, а сопрягаемые с ними нагнетательные окна на поверхности сферической полости в корпусных деталях выполнены асимметрично нейтральному положению лопастей.

2. Объемная роторная пневмомашина с шарнирным механизмом нагнетания по п.1, при ее использовании в качестве компрессора, отличающаяся тем, что всасывающие окна на поверхности сферической полости в корпусных деталях выполнены асимметрично нейтральному положению лопастей, а длина их дуги меньше длины дуги сопрягаемой уплотнительной сферической поверхности на лопасти.

Текст

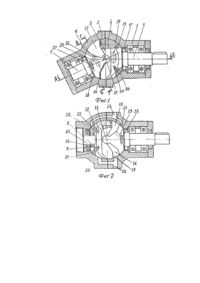

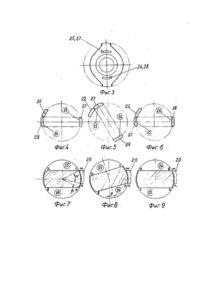

Изобретение относится к пневмомашинам, которые можно использовать в качестве компрессоров для подачи сжатого воздуха или других газов в системы и в качестве пневмомоторов для привода рабочих органов вращательного движения при использовании энергии сжатого воздуха и др. газов. Известна конструкция роторного сферического компрессора [Патент US № 3816039] содержащего две корпусные детали, жестко соединенные между собой, в каждой из которых выполнены каналы всасывания и нагнетания, а также цилиндрические расточки, расположенные под углом друг к другу и общая сферическая полость с центром, совпадающим с точкой пересечения цилиндрических расточек, два вала, приводной и ведомый, установленные на подшипниковых опорах в указанных цилиндрических расточках, ротор, размещенный в сферической полости, состоящий из дисковой перегородки и двух лопастей, расположенных по обе стороны дисковой перегородки, закрепленных на приводной и ведомом валах и соединенных с дисковой перегородкой с образованием шарнира Гука и четырех камер переменного объема. Недостатком такого компрессора является то, что всасывающие и нагнетательные окна имеют сложную трудновыполнимую конфигурацию. Конструкция и расположение этих окон уменьшают прочность корпусных деталей, что может приводить к их деформации, а также затиранию и заклиниванию ротора. Низкая жесткость и прочность корпусных деталей такого компрессора не позволяет работать на высоких давлениях, вследствие чего он запатентован как компрессор низкого давления для подачи свежего воздуха в выхлопную струю двигателей вн утреннего сгорания для дожигания несгоревшего топлива. Известна конструкция роторного сферического компрессора [Патент № 3816038] содержащего две корпусные детали, жестко соединенные между собой, в каждой из которых выполнены каналы всасывания и нагнетания, а также цилиндрические расточки под углом друг к другу и сферическая полость с центром, совпадающим в точке пересечения осей указанных цилиндрических расточек, ротор, размещенный в указанной сферической полости и состоящий из дисковой перегородки и двух лопастей, каждая из которых выполнена заодно с валом, установленными в цилиндрических расточках на подшипниковых опорах, причем, дисковая перегородка соединена с лопастями с образованием шарнира Гука и четырех камер переменного объема, герметизированных уплотнительными элементами, установленными в пазах на лопастях и на дисковой перегородке. Недостаток такой конструкции компрессора заключается в наличии нагнетательных клапанов, которые усложняют конструкцию, снижают ее надежность и не позволяют работать в режиме пневмомотора. В качестве прототипа принята конструкция объемной роторной пневмогидромашины [см. решение о выдаче патента на изобретение по заявке РФ № 5039937/06/020406 от 27.04.92 и заявка по Украине реестр № 93100986 от 13.01.93 г.], содержащая две корпусные детали жестко соединенные между собой по плоскости разъема, в каждой из которых имеются каналы подвода и отвода, а также цилиндрические расточки, расположенные под углом друг к другу, и общая сферическая полость с центром, совпадающим с точкой пересечения цилиндрических расточек, приводной вал и консольную ось, установленных в цилиндрических расточках, ротор, размещенный в сферической полости и состоящий из дисковой перегородки и двух лопастей, расположенных по обе стороны дисковой перегородки и шарнирно соединенных с дисковой перегородкой с образованием шарнира Гука и четырех камер переменного объема, причем, одна лопасть, приводная, жестко закреплена на приводном валу, а другая, ведомая, установлена на подшипниковой опоре на консольной оси, две уплотнительные втулки, установленные в цилиндрических расточках и примыкающих к торцам лопастей. Недостаток такой пневмомашины заключается в том, что при ее работе в режиме компрессора в каждую рабочую камеру, после завершения в ней всасывания и сообщения ее с нагнетательным окном, из системы газ перетекает обратно в рабочую камеру, происходит выравнивание давления в рабочей камере с давлением газа в системе, а затем вытеснение общего объема газа поступившего при всасывании и при обратном перетекании. Такой "обратный поток" нагнетаемого компрессором газа снижает его КПД, вызывает повышенную вибрацию и шум. Технической задачей изобретения является усовершенствование объемной роторной пневмомашины, в которой нагнетательные окна выполнены на лопастях, а нагнетательные и всасывающие окна в корпусе смещены относительно нейтрального положения лопастей, что повышает КПД, уменьшает вибрацию и шум пневмомашины. Технический результат достигается тем, что в объемной роторной пневмомашине с шарнирным механизмом нагнетания, содержащей две корпусные детали, жестко соединенные между собой по плоскости разъема, в каждой из которых имеются каналы подвода и отвода, цилиндрические расточки расположенные под углом друг к другу и общая сферическая полость с центром, совпадающим с точкой пересечения осей цилиндрических расточек, ротор, размещенный в сферической полости и состоящий из дисковой перегородки и двух лопастей, расположенных по обе стороны дисковой перегородки и шарнирно соединенных с дисковой перегородкой с образованием шарнира Гука и четырех камер переменного объема, причем, одна лопасть, приводная, жестко закреплена на приводном валу, а др угая, ведомая, на ведомом валу или установлена на подшипниковой опоре на консольной оси, две уплотнительные втулки, установленные в цилиндрических расточках и примыкающих к торцам лопастей согласно изобретению на сферических уплотнительных поверхностях каждой лопасти выполнены по два диаметрально расположенных нагнетательных окна, соединенных каналами в теле самих лопастей с камерами переменного объема, а сопрягаемые с ними нагнетательные окна на поверхности сферической полости в корпусных деталях, выполнены асимметрично нейтральному положению лопастей. При работе пневмомашины в режиме компрессора всасывающие окна на поверхности сферической полости в корпусных деталях также выполнены асимметрично нейтральному положению лопастей, а длина их дуги меньше длины дуги сопрягаемой уплотнительной сферической поверхности на лопасти. Заявляемое техническое решение по сравнению с прототипом имеет три новых признака: во-первых, нагнетательные окна в роторе выполнены на сферических уплотнительных поверхностях в каждой лопасти диаметрально расположенными; во-вторых, нагнетательные окна на сферической полости в корпусе смещены относительно нейтрального положения лопастей; в-третьих, всасывающие окна также смещены относительно нейтральных положений лопастей в случае использования пневмомашины в качестве компрессора. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствуе т критерию "новизна". Совокупность отличительных от прототипа признаков заявляемого изобретения "объемная роторная пневмомашина" совместно с ограничительными признаками является достаточной во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Первый признак позволяет разобщать каждую камеру с полостью нагнетания в конце цикла нагнетания и сохранять это разобщение до начала следующего цикла нагнетания, обеспечивая герметичность рабочей камеры при цикле всасывания и нагнетания, что снижает объемные потери и повышает КПД. Второй признак позволяет осуществлять нагнетание газа из рабочей камеры в полость нагнетания после достижения в рабочей камере заданного давления, что снижает шум в работе пневмомашины. Третий признак предотвращает истечение газа, сжатого в мертвом объеме рабочей камеры после завершения цикла нагнетания и начала цикла всасывания в полость всасывания, тем самым стабилизирует процесс всасывания, улучшает заполнение рабочей камеры, повышая объемный КПД и уменьшая шум пневмомашины. В совокупности все три признака уменьшают объемные потери, повышая КПД, уменьшают вибрацию и шум пневмомашины. Предлагаемое техническое решение можно использовать в качестве компрессоров и пневмомоторов в различных отраслях машиностроения. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена объемная роторная пневмомашина, продольный разрез; на фиг.2 - сечение АОБ на фиг.1; на фиг.З - вид на торец лопасти; на фиг.4-6 -различное положение нагнетательных окон на лопасти; на фиг.7-9 - различное положение лопасти относительно всасывающего окна. Объемная роторная пневмомашина состоит из двух корпусных деталей 1 и 2 жестко соединенных между собой по плоскости разъема, в каждой из которых выполнена общая сферическая полость и две цилиндрические расточки, оси которых под углом пересекаются в центре сферической полости. В сферической полости установлен ротор, который состоит из дисковой перегородки 3 и двух, расположенных по обе стороны указанной перегородки, лопастей. Одна из лопастей, приводная 4, жестко закреплена на приводном валу 5, который установлен в подшипниковых опорах, размещенных в цилиндрической расточке корпуса 1. Ведомая лопасть 6 расположена по другую сторону дисковой перегородки 3 и жестко закреплена на ведомом валу 7 или установлена на радиальной 8 и осевой 9 подшипниковых опорах на консольной оси 10 в цилиндрической расточке самой лопасти 6 (фиг.2). По обе стороны дисковой перегородки 3 выполнены четыре проушины в виде расточек по две с каждой стороны с крестообразно расположенными осями, в которые входят серьги 11 приводной и 12 ведомой лопастей, образуя шарнирное соединение Гука дисковой перегородки 3 с лопастями 4 и 6. Между поверхностью сферической полости и боковыми гранями лопастей и дисковой перегородки образованы рабочие камеры переменного объема. Расположенные по обе стороны приводной лопасти 4 камеры 13 и 14 изображены в положении среднего объема (фиг.2). Расположенные по обе стороны ведомой лопасти 6, камера 15 изображена в положении максимального объема, а камера 16 - в положении минимального объема. На торцах лопастей 4 и 6 установлены уплотнительные втулки 17 и 18 с возможностью их вращения в цилиндрических расточках совместно с лопастями. В корпусных деталях 1 и 2 выполнены всасывающие окна 19 и 20 (на фиг.1 показаны условно), а также нагнетательные 21 и 22 окна соединенные, соответственно, с всасывающим 23 и нагнетательным 24 патрубками. На сферических уплотнительных поверхностях каждой лопасти выполнены по два диаметрально расположенных нагнетательных окна (фиг.3), на лопасти 4 окна 25 и 26, а на лопасти 6 окна 27 и 28. Каждое нагнетательное окно на лопасти каналами в теле лопасти сообщено с камерами переменного объема. Так, нагнетательное окно 25 приводной лопасти 4, каналом 29 сообщено с камерой 13, нагнетательное окно 26 каналом 30 сообщено с камерой 14. Нагнетательные окна 27 и 28 ведомой лопасти 6 также сообщены, соответственно, каналами 31 и 32 с камерами 16 и 15. Пневмомашина работает следующим образом. При вращении приводного вала 5 от внешнего источника энергии, вращается приводная лопасть 4. Это вращение, благодаря шарнирному соединению передается на дисковую перегородку 3 и на ведомую лопасть 6. При вращении лопастей совместно с дисковой перегородкой 3, последняя, кроме вращения, совершает возвратно-колебательное движение относительно осей шарнирно соединения, вследствие чего изменяются объемы рабочих камер. Происходит заполнение каждой рабочей камеры газом (всасывание), а затем нагнетание (вытеснение) его в систему под давлением. На фиг.4-6 приведена иллюстрация наиболее характерных положений нагнетательных окон, например, ведомой лопасти 6 в сечении В-В, а на фиг.7-9 – положения лопасти и ее уплотнительной поверхности в сечении Г-Г. На фиг.4 лопасть 6 находится в нейтральном положении, когда одна рабочая камера 15 имеет максимальный, а другая 16 минимальный объемы. В нейтральном положении обе рабочие камеры разобщены как с всасывающим, так и с нагнетательным окнами. Нагнетательное окно 27, сообщенное каналом 31 с камерой 15, перекрыто поверхностью сферической полости. Нагнетательное окно 28, сообщенное каналом 32 с камерой 16, разобщено с нагнетательным окном 22 на сферической поверхности корпуса. По мере поворота лопасти 6 против часовой стрелки разобщение нагнетательных окон 22 и 28 увеличивается. Объем рабочей камеры 15 уменьшается, происходит сжатие газа. Положение нагнетательного окна 27 на фиг.5 соответствует началу е го сообщения с нагнетательным окном 22, когда давление в рабочей камере 15 достигло величины равной давлению в системе, т.е. в окне 22. При дальнейшем повороте окно 27 совпадает с окном 22, происходит вытеснение сжатого газа в систему без возврата из системы в камеру. В положении изображенном на фиг.6 окно 27 разобщается с окном 22. Объем рабочей камеры 15 становится минимальным, равным мертвому объему, аналогично положению камеры 16 на фиг.1. В то время как в камере 15 происходит цикл нагнетания, в камере 16 происходит цикл всасывания в следующей последовательности. Оставшийся в мертвом объеме камеры 16 сжатый газ по мере поворота лопасти расширяется, т.к. объем камеры увеличивается. Давление газа падает. При повороте лопасти на угол "b" (фиг.7 и 8) соответствующий совпадению отсечной кромки "d" на уплотнительной поверхности лопасти с кромкой "n" всасывающего окна 20, давление газа в замкнутом объеме рабочей камеры 16 выравнивается с давлением во всасывающем канале. При дальнейшем повороте лопасти происходит сообщение камеры 16 со всасывающим каналом, по которому поступает газ, заполняя расширяющийся объем этой камеры. При повороте лопасти на 180° она становится в нейтральное положение (фиг.9). Объем камеры 16 -максимальный, а объем камеры 15 - минимальный. При дальнейшем вращении циклы нагнетания и всасывания повторяются. Всасывание с предварительным расширением газа, находящегося в мертвом объеме, позволяет предотвратить его истечение во всасывающий канал и стабилизирует процесс всасывания. Достигается это благодаря тому, что длина всасывающего канала, измеряемая дугой "m-n" с центральным углом "a", меньше длины сферической уплотнительной поверхности на лопасти, измеряемой длиной дуги "c-d" или "а-b" с центральным углом " a+b", где "b" - угол расширения газа в мертвом объеме. Аналогичные процессы всасывания и нагнетания происходят в камерах 13 и 14. При работе в режиме пневмомотора поступление сжатого газа осуществляется через нагнетательное окно 22 (фиг.4-6). При повороте лопасти по часовой стрелке от исходного нейтрального положения (фиг.6) нагнетательное окно 27 сообщается с нагнетательным окном 22 в корпусе. Газ под давлением поступает в камеру 15 с минимальным объемом и расширяет ее. В положении окон, изображенном на фиг.5, происходит разобщение окон 22 и 27. Под действием давления, ранее поступившего в камеру 15 сжатого газа, происходит его расширение и вращение лопасти. В положении окон на фиг.4 лопасть занимает нейтральное положение, а давление в замкнутой камере 15 уровнялось до давления в окружающей среде. При дальнейшем вращении лопасти происходит вытеснение отработанного в камере 15 газа через окно 20, длина которого в данном случае должна быть равна длине уплотнительной поверхности на лопасти, т.е. должно быть выполнено условие È" m n" = È " cd" = È " ab" . Объемную роторную пневмомашину в предлагаемом конструктивном исполнении можно использовать в качестве компрессоров различного назначения, так и в качестве пневмомоторов для привода рабочих органов вращательного движения. При этом вес предлагаемых пневмомашин будет в 2-3 раза ниже по сравнению с весом шатунно-поршневых пневмомашин, а долговечность в 1,5-2 раза выше.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюPositive-displacement rotary pneumatic machine

Автори англійськоюDiachkov Borys Ivanovych

Назва патенту російськоюОбъемная роторная пневмомашина

Автори російськоюДьячков Борис Иванович

МПК / Мітки

Мітки: роторна, пневмомашина, об'ємна

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/5-20140-obehmna-rotorna-pnevmomashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Об’ємна роторна пневмомашина</a>

Попередній патент: Пристрій для адаптивного керування процесом металообробки

Наступний патент: Спосіб діагностики первинного туберкульозу у дорослих

Випадковий патент: Портал крана