Об’ємна роторна гідромашина

Формула / Реферат

1. Объемная роторная гидромашина, содержащая две корпусные детали, жестко соединенные между собой по плоскости разъема, в каждой из которых выполнены цилиндрические расточки и общая сферическая полость с центром, лежащим в плоскости разъема, два вала, установленных в опорах, расположенных под углом друг к другу с осями, пересекающимися в центре сферической полости, размещенный в последней ротор, образованный дисковой перегородкой со сферической периферийной поверхностью, установленной с образованием двух отсеков и возможностью вращения вокруг центра сферической полости, и двумя закрепленными на валах лопастями, расположенными в отсеках с образованием между ними, перегородкой и стенками сферической полости рабочих камер переменного объема, при этом лопасти связаны с дисковой перегородкой с образованием шарнира Гука, причем конец одного, вала (приводного) выведен за пределы корпуса, а другого (ведомого) - введен в глухую цилиндрическую расточку, отличающаяся тем, что на периферийной сферической поверхности дисковой перегородки и на сферических поверхностях лопастей выполнены углубления с образованием камер гидростатической разгрузки и уплотнительных поясков, на торце ведомого вала или в крышке, размещенной со стороны торца этого вала, установлена подвижная втулка или подпятник с образованием полости гидростатической опоры, соединенной с полостями подвода и отвода реверсивной гидромашины каналами в корпусе гидромашины или с рабочими камерами переменного объема -каналами в теле хвостовика лопасти, установленного в осевой расточке ведомого вала или в теле самого вала, причем в каналах установлены обратные клапаны с возможностью их открытия в сторону полости гидростатической опоры.

2. Гидромашина по п. 1, отличающаяся тем, что на ведомом валу по обе стороны плоскости симметрии лопасти выполнены камеры гидростатической разгрузки, соединенные с противоположно расположенными рабочими камерами переменного объема каналами а лопасти и (или) в теле ведомого вала.

3. Гидромашина по п. 1, отличающаяся тем, что канавки под уплотнения, герметизирующие рабочие камеры переменного объема по шарнирному соединению Гука, выполнены на продольных пазах лопастей с возможностью взаимодействия с цилиндрическими выступами на дисковой перегородке, а цилиндрическая поверхность паза лопасти выполнена большим радиусом, чем цилиндрическая поверхность выступа с образованием гарантированного зазора между указанными сопрягаемыми поверхностями перекрытого уплотнительными элементам.

Текст

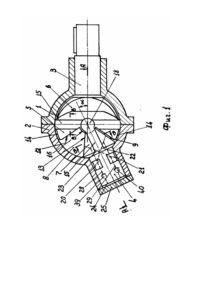

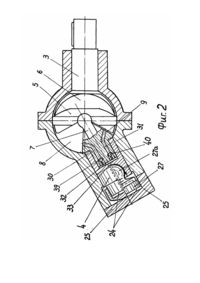

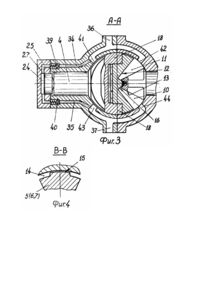

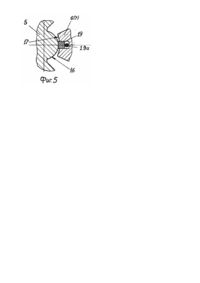

Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности к нерегулируемым насосам и гидромоторам, и может найти применение в гидравлических приводах вращательного движения, используемых в станкостроении, прессостроении (термопластавтоматы), сельхозмашиностровнии, на строительно-дорожных машинах и в др. отраслях, например, компрессоростроении. Известна объемная роторная машина [1], содержащая два вала, установленных под углом друг к другу, корпус, в сферической полости которого размещен ротор, образованный сплошной дисковой перегородкой и лопастями, закрепленными на валах по разные стороны перегородки и связанными с ней шарнирно. Шарнирное соединение выполнено в виде сопрягающихся цилиндрических выступов на перегородке и ответных пазов на кромках лопастей, причем продольные выступы и лазы выполнены сквозными по всей длине диаметра перегородки, а на диаметрально противоположных участках торцов лопастей имеются выступы, а на перегородке под эти выступы выполнены углубления. Недостатком такой гидромашины является невозможность работы на высоких давлениях вследствие неизбежной деформации выступов, воспринимающих усилия, уравновешивающие крутящий момент на приводном валу, и потери герметизации рабочих камер вследствие образования зазора между цилиндрическими выступами на дисковой перегородке и ответными пазами на лопастях в результате осевых смещений лопастей и валов по действием усилий в рабочих камерах, действующих на лопасти и направленных вдоль осей валов от центра сферической полости. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является объемная роторная гидромашина [23, содержащая корпус, состоящий из двух частей, жестко скрепленных между собой, с выполненными в нем двумя цилиндрическими расточками и сферической полости, два вала, установленных в опорах, расположенных под углом друг к другу с осями, пересекающимися в центре сферической полости, размещенный в последний ротор, образованный дисковой перегородкой со сферической периферийной поверхностью, установленной с образованием двух отсеков и с возможностью вращения вокруг центра полости, и двумя закрепленными на валах лопастями, расположенными в отсеках с образованием между ними, перегородкой и стенками сферической полости рабочих камер переменного объема, при этом лопасти связаны с перегородкой с образованием шарнира Гука, конец одного из валов выведен за пределы корпуса, а другого - введен в глухую цилиндрическую расточку. Шарнирное соединение выполнено в виде цилиндрических выступов с глухими продольными сверлениями, расположенными по обе стороны перегородки с взаимно перпендикулярными осями, петель по концам лопастей, расположенных с возможностью примыкания по торцам выступов на перегородке, и шти фтов, введенных в петли и глухие сверления. Недостатком такой гидромашины является действие на штифты шарнирного соединения кроме усилий, уравновешивающи х крутя щий момент на приводном валу, дополнительных усилий, действующи х вдоль осей валов в направлении от центра сферической полости, возникающих в результате действия давления в рабочих камерах на лопасти и на дисковую перегородку. К недостаткам данной конструкции относятся также возникновение больших радиальных сил на шейке вала от действия давления в рабочей камере на боковую профильную поверхность лопасти, а также ее действие на торцевые профильные поверхности дисковой перегородки, в результате чего в зоне каждой рабочей камеры, находящейся под давлением рабочей жидкости, возникают радиальные силы, стремящиеся сместить дисковую перегородку в радиальном направлении до соприкосновения с поверхностью сферической полости, что может приводить к затиранию, вследствие чего ограничивается повышение рабочего давления, снижается КПД и надежность гидромашины. Задача, которую решает данное изобретение, заключается в гидростатической разгрузке элементов ротора от действия на них давления рабочего тела в рабочих камерах. В результате решения указанной задачи заявленное изобретение при его осуществлении в гидромашинах данного типа даст возможность повысить рабочее давление, КПД и надежность гидромашины. Поставленная задача решается следующим образом: в предложенной гидромашине на периферийной сферической поверхности дисковой перегородки и на сферических поверхностях лопастей выполнены углубления с образованием камер гидростатической разгрузки и уплотнительных поясков, на торце ведомого вала или в крышке, размещенной со стороны торца этого вала, установлена подвижная втулка или подпятник с образованием полости гидростатической опоры, соединенной с полостями подвода и отвода реверсивной гидромашины каналами в корпусе гидромашины или с рабочими камерами переменного объема - каналами в теле хвостовика лопасти, установленного в осевой расточке ведомого вала или в теле самого вала, причем в каналах установлены обратные клапаны с возможностью их открытия в сторону полости гидростатической опоры. Кроме того, на ведомом валу по обе стороны плоскости симметрии лопасти выполнены камеры гидростатической разгрузки, соединенные с противоположно расположенными рабочими камерами переменного объема каналами в лопасти и (или) в теле ведомого вала, обеспечивающие гидравлическую разгрузку радиального усилия, действующего на ведомый вал в высокооборотных гидромашинах, работающих на небольших давлениях. Канавки под уплотнения, герметизирующие рабочие камеры переменного объема по шарнирному соединению Гука, выполнены на продольных пазах лопастей с возможностью взаимодействия с цилиндрическими выступами на дисковой перегородке, а цилиндрическая поверхность паза лопасти выполнена большим радиусом, чем цилиндрическая поверхность выступа с образованием гарантированного зазора между указанными сопрягаемыми поверхностями, перекрытого уплотнительными элементами, что увеличивает прочность и жесткость дисковой перегородки, а также позволяет упростить конструкцию лопасти и уменьшить трудозатраты при ее изготовлении. Совокупность существенных признаков обеспечивает повышение давления и снижение потерь энергии (повышение КПД) путем гидростатической разгрузки усилий, действующих на перегородку, лопасти и валы, а также повышение надежности гидромашин данной конструкции. Сущность изобретения поясняется чертежами. где на фиг. 1 изображен продольный разрез объем роторной гидромашины, на фиг. 2 вариант конструктивного исполнения камеры гидростатической опоры и каналов, на фиг. 3 - сечение по А-А фиг. 1 с полостями подводам отвода гидромашины и вариантом конструктивного исполнения полости гидростатической опоры, на фиг. 4 - сечение по В-В фиг. 1, на фиг. 5 - уплотнение по шарнирному соединению в увеличенном масштабе. Объемная роторная гидромашина состоит из двух корпусных деталей 1 и 2, жестко соединенных между собой по плоскости разъема, в каждой из которых выполнены цилиндрические расточки и общая сферическая полость с центром, лежащим в плоскости разъема. В цилиндрических расточках корпусов под углом a установлены приводной 3 и ведомый 4 валы, оси которых пересекаются в центре сферической полости, причём, приводной вал жестко зафиксирован от осевых перемещений известными способами, например, с помощью применения упорных или радиально-упорных подшипников качения (на чертеже не показаны). В сферической полости подвижно установлен ротор, образованный дисковой перегородкой 5 и двумя лопастями 6 и 7, жестко закрепленными, соответственно, на приводном 3 и ведомом 4 валах. Дисковая перегородка 5 делит сферическую полость на два отсека. Каждый отсек лопастями разделен на две рабочие камеры переменного объема. Всего гидромашина содержит четыре камеры переменного объема 8. 9, 10 и 11, образованные поверхностью Сферической полости, боковыми поверхностями 12 дисковой перегородки и боковыми поверхностями 13 лопастей. На периферийной сферической поверхности дисковой перегородки 5 и на сферической поверхности каждой лопасти 6 и 7 выполнены углубления, которые образуют полости гидростатической разгрузки 14 и уплотнительные пояски 15 (фиг. 4), сопрягаемые с поверхностью сферической полости с небольшим зазором, достаточным для герметизации камер переменного объема. Лопасти 6 и 7 связаны с дисковой перегородкой 5 с образованием шарнира Гука. Шарнирное соединение осуществляется посредством крестообразно расположенных по обе стороны дисковой перегородки 5 цилиндрических выступов 16, взаимодействующи х с ответными пазами 17 (фиг. 5) на лопастях, причем, на концах лопастей имеются диаметрально расположенные выступы 18 цилиндрической формы, входящие в цилиндрической расточки, выполненные в виде проушин на перегородке 5 соосно с цилиндрическими выступами 16. В лопастях 6 и 7 на участках взаимодействия пазов 17 с цилиндрическими выступами 16 на дисковой перегородке 5 выполнены продольные пазы, в каждом из которых размещен уплотнительный 19 и прижимной 19а элементы, причем цилиндрическая поверхность паза 17 выполнена большим радиусом, чем сопрягаемая с ней цилиндрическая поверхность выступа 16, с образованием между ними гарантированного зазора, герметизируемого уплотнением 19. По обе стороны плоскости симметрии лопасти 7 на ведомом валу 4 выполнены камеры гидростатической разгрузки 20 и 21, соединенные с противоположно расположенными рабочими камерами 8 и 9. соответственно, каналами 22 и 23, выполненными в лопасти 7 и в теле вала 4, которые на чертеже (фиг. 1) показаны условно в виде прерывистых линий. Ведомый вал 4 размещен в глухой цилиндрической расточке корпуса 2 с образованием полости гидростатической опоры 24. предназначенной для создания в ней усилия, действующе го на ведомый вал 4 и лопасть 7 вдоль оси этого вала к центру сферической полости. Полость гидростатической опоры 24 может быть выполнена в виде известных технических решений, например, в виде замкнутой камеры, образованной между торцом ведомого вала 4 (фиг. 1) и крышкой 25 гидромашины, торцом вала и днищем втулки 26 (фиг. 2), установленной на шейке вала 4, торцом расточки в крышке 25 и установленным в ней плунжером 27 (фиг. 3), соприкасающимся с торцом вала 4 или с подпятником 27а, шарнирно соединенным с валом. В реверсивной гидромашине полость гидростатической опоры 24 соединена с рабочими камерами переменного объема 8 и 9 каналами 28 и 29 в теле лопасти 7 и в теле ведомого вала 4 (фиг. 1), каналами 30 и 31 в лопасти и в хвостовике лопасти через полость 32 и канал 33 (фиг. 2) или каналами 34 и 35 (фиг. 3) в крышке 25 и в корпусе 2 с каналами подвода и отвода 36 и 37. Соединение полости гидростатической опоры 24 с рабочими камерами переменного объема 8 и 9 или с каналами подвода и отвода 36 и 37 осуществляется через обратные клапаны 39 и 40, установленные в указанных выше каналах с возможностью их открытия в сторону полости гидростатической опоры 24. Каналы подвода и отвода 36 и 37 выполнены в корпусных деталях 1 и 2, расположены по обе стороны плоскости симметрии гидромашины и заканчиваются распределительными окнами 41, 42, 43 и 44, выходящими в сферическую полость в зонах расположения рабочих камер. В нереверсивных гидромашинах выполняется только один из каналов 34 или 35, сообщающий полость 24 с каналом только высокого давления 36 или 37. Гидромашина в режиме, например, насоса работает следующим образом. Вращение приводного вала 3 и лопасти 6 через шарнир Гука передается на лопасть 7 и ведомый вал 4. При этом дисковая перегородка 5, вращаясь, совершает возвратно-колебательное движение относительно лопастей 6 и 7, а результате чего изменяется объем рабочих камер 8, 9, 10 и 11. Из четырех рабочих камер объем двух рабочих камер, расположенных по разные стороны дисковой перегородки 5 и лопастей, увеличивается, а объем двух др уги х рабочих камер, расположенных также по разные стороны дисковой перегородки и лопастей, уменьшается. При вращении ротора рабочие камеры попеременно соединяются с подводными и отводными распределительными окнами 41, 42, 43 и 44. В расширяющиеся рабочие камеры жидкость поступает, например, через подводной канал 36 и распределительные окна 41 и 42 или через канал 37 и распределительные окна 43 и 44 в зависимости от направления вращения приводного вала. Из рабочих камер с уменьшающимся объемом жидкость вытесняется через противоположно расположенные распределительные окна и каналы. Изменение объема рабочей камеры от минимального 9 (фиг. 1) до максимального 8 происходит при повороте вала на 180°, а рабочие циклы всех камер смещены по фазе на 90°. Герметизация рабочих камер осуществляется уплотнительными поясками 15 на дисковой перегородке 5 и на лопастях 6 и 7, а также уплотнениями 19 и 19а по цилиндрическим выступам 16 на дисковой перегородке 5 и малым зазорам по сопрягаемым поверхностям выступов 18 на лопастях 6 и 7 с проушинами на дисковой перегородке 5. Давление нагнетаемой рабочей жидкости а рабочих камерах, воздействуя на элементы дисковой перегородки, например, на боковые поверхности 12 дисковой перегородки и на боковые поверхности 13 лопастей, создает в шарнирном соединении Гука тангенциальные усилия, уравновешивающие крутящий момент на приводном валу 3. Кроме тангенциальных усилий, действующих в шарнирных соединениях, образованных выступами 18 на лопастях, а также проушинами на дисковой перегородке от действия давления рабочей жидкости в рабочих камерах, возникают радиальные и осевые усилия, действующие на лопасти 6 и 7 и на валы 4 и 3. Радиальные силы от действия давления в рабочей камере на боковые поверхности 12 дисковой перегородки 5 разгружаются за счет противодействия давления рабочей жидкости, проникающей из каждой рабочей камеры в полости гидростатической разгрузки 14. Осевая сила, действующая на приводной вал 3 в направлении от центра сферы и возникающая в результате действия давления рабочей жидкости на боковую поверхность 12 дисковой перегородки 5, на боковую поверхность 13 лопасти 6 и на часть приводного вала, находящуюся под давлением, воспринимается, например, радиально-упорным подшипником (на чертеже не показан), закрепленным в корпусе 1. Такая же осевая сила, действующая на ведомый вал 4 в направлении от центра сферы. уравновешивается, с некоторым ее превышением, силой, возникающей в полости гидростатической опоры 24. В полость гидростатической опоры 24 жидкость поступает под давлением из рабочих камер 8, 9 или из каналов подвода и отвода 36, 37 через обратные, клапаны 39, 40, в результате чего в ней возникает сила, действующая на торец ведомого вала в направлении к сферической полости и уравновешивающая с некоторым, например, превышением силу, действующую на ведомый вал со стороны сферической полости. Превышение осевой силы, возникающей в камере гидростатической опоры 24, выбирая зазоры, улучшает герметизацию рабочих камер в шарнирном соединении. Величина превышения этой силы устанавливается расчетным путем. В результате действия давления жидкости в рабочей камере на одну из боковых поверхностей 13 лопасти 7, возникает радиальная сила, которая действует на эту лопасть и воспринимается шейкой ведомого вала 4. Полное или частичное уравновешивание этой силы осуществляется путем подвода рабочей жидкости из рабочей камеры, находящейся под давлением, по одному из каналов 22 или 23 в камеры гидростатической разгрузки 20 или 21. Герметизация двух смежных рабочих камер, расположенных по обе стороны каждой лопасти 6 и 7, одна из которых в процессе работы находится по действием высокого, а другая под действием низкого давления рабочей жидкости, осуществляется уплотнениями, размещенными в продольных канавках, выполненных на цилиндрических поверхностях пазов 17 (фиг. 5), сопряженных с цилиндрическими выступами 16 на дисковой перегородке 5, причем уплотнения состоят из уплотнительного 19 и прижимного 19а элементов, а поверхность паза 17 выполнена большим радиусом, чем радиус поверхности выступов 16 с образованием между ними гарантированного зазора, герметизируемого уплотнением 19. Принципы действия деталей и элементов при работе гидромашины в режиме гидромотора и в режиме компрессора аналогичны. По сравнению с прототипом, в предлагаемой объемной роторной гидромашине, вследствие разгрузки радиальных и осевых усилий, действующих на дисковую перегородку, на ведомую лопасть и на ведомый вал, путем образования полостей гидростатической разгрузки 14 и полости 24 гидростатической опоры ведомого вала и выполнения продольных пазов под уплотнения 19 на лопастях, увеличивается жесткость и прочность дисковой перегородки. Машина обладает существенными преимуществами, которые заключаются в возможности повышения рабочего давления, КПД и надежности. Изобретение обеспечивает возможность создания высокооборотных гидромашин для перекачки различных жидкостей путем выполнения камер гидравлических разгрузок 20 и 21 на ведомом валу. Внедрение в серийное производство гидромашин данного типа взамен выпускаемых аксиально- и радиально-поршневых гидромашин позволит уменьшить трудоемкость изготовления, вследствие малого числа деталей ротора и отсутствия сложного в изготовлении механизма распределения рабочей жидкости, обычно чувствительного к ее загрязнению, расширить диапазон частоты вращения и расширить сферы применения. Кроме того, гидромашины данного типа в сравнении с аксиально- и радиально-поршневыми гидромашинами обладают меньшими габаритными размерами и меньшей массой, что даст существенную экономию в расходовании металла.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюVolumetric rotor hydromachine

Автори англійськоюDiachkov Borys Ivanovych

Назва патенту російськоюОбъемная роторная гидромашина

Автори російськоюДьячков Борис Иванович

МПК / Мітки

Мітки: об'ємна, роторна, гідромашина

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-833-obehmna-rotorna-gidromashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Об’ємна роторна гідромашина</a>

Попередній патент: Устаткування для виготовлення виливків за моделями, що газифікуються, з кристалізацією під тиском

Наступний патент: Хмельницька система автоматичного регулювання кутової швидкості теплової турбіни

Випадковий патент: Система електроживлення багатоелектродної дугової печі