Спосіб кодування і декодування дискретних сигналів

Номер патенту: 18780

Опубліковано: 25.12.1997

Автори: Туваржиєв Валентин Карпович, Тонкаль Володимир Юхимович, Ленчевський Євген Анатолійович, Михайлов Олександр Михайлович

Формула / Реферат

Способ кодирования и декодирования дискретных сигналов, включающий формирование первой - N-й импульсных последовательностей (N ≥ 2) периодически повторяющихся пачек импульсов, каждая пачка импульсов в i-й импульсной последовательности состоит из Κi импульсов (Κi > 1) одной и двух возможных длительностей t1 или t2, передачу сформированного импульсного сигнала по линии связи, выделение в принятом из линии связи сигнале пачки импульсов каждого вида, регистрацию принятого сигнала по выделенным пачкам импульсов одного и того же вида, отличающийся тем, что выбирают для і-й импульсной последовательности длительности tn пауз между импульсами в пачке tni >> tn = max {t1, t2}, а период Τη повторения пачек импульсов в і-й импульсной последовательности Ты >: tni + тп, кодируют каждый из подлежащих передаче сигналов путем комбинации на заданном интервале Тс посылки m отрезков (т >2) первой - N-й импульсных последовательностей длительностью tοτρ = Tc/m ≥ (3...4) max {Τηi}, после чего передают сформированную комбинацию отрезков импульсных последовательностей по линии связи, осуществляют выделение в принятом из линии связи сигнале пачек импульсов каждого вида по совокупности величин {tn, tni Κi}, регистрируют прием отрезка і-й импульсной последовательности по выделенным пачкам импульсов одного и того же вида, следующим с периодом Tni, и регистрируют переданный сигнал при выделении соответствующей комбинации из m отрезков первой - N-й импульсных последовательностей.

Текст

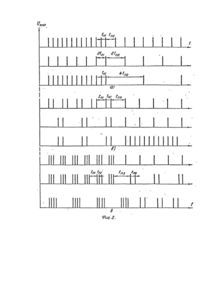

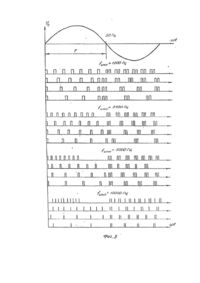

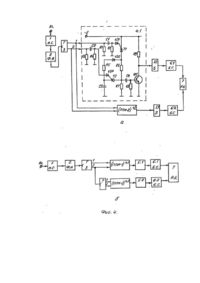

Изобретение относится к автоматике и технике связи и может использоваться при кодировании импульсных сигналов для временных систем. Известные способы кодирования сигналов, используемые во временных системах ТУ-ТС, такие как коды на сочетания импульсов либо многоступенчатые коды, обладают сравнительно большим количеством команд, однако не отличаются высокими показателями по помехоустойчивости, трансформации и подавлению сигналов. Для передачи сигналов во временных системах телемеханики используются в большинстве случаев три основные качественные признаки, такие как: амплитудный, полярный и временной. На базе временного признака импульсных сигналов известен способ кодирования и декодирования дискретных импульсных сигналов, который и рассматривается в качестве прототипа. Данный способ включает в себя формирование первой - N-й импульсных последовательностей (N ≥ 2) периодически повторяющихся пачек импульсов, каждая пачка импульсов в і-й импульсной последовательности (i=1 ,Ν) состоит из К импульсов (К ≥ 1) одной из двух возможных длительностей t1 или t2, передачу сформированного импульса сигнала по линии связи, выделение в принятом из линии связи сигнале пачки импульсов каждого вида, регистрацию принятого сигнала по выделенным пачкам импульсов одного и того же вида. Однако данный способ кодирования обеспечивает невысокую скорость передачи дискретных сигналов (1,6 с), что не удовлетворяет требованиям современных электротехнических систем, связанных с передачей телемеханической информации, так как в большинстве из них уже используются вычислительные машины, у которых информационные сообщения реализуются за десятые и сотые доли секунды. Увеличение быстродействия, т.е. сокращение времени на формирование дискретных сигналов неизбежно приводит к потере (снижению) помехоустойчивости при их передаче и приеме, что крайне нежелательно. Поэтому, чтобы обеспечить высокие показатели по быстродействию и помехоустойчивости при передаче дискретных сигналов, необходимо использование (создание) более универсального способа кодирования и декодирования таких сигналов характеризующегося, в первую очередь, более высокими показателями помехоустойчивости. Задачей является повышение помехоустойчивости передаваемого сигнала. Поставленная задача достигается тем, что в способе кодирования и декодирования дискретных сигналов, включающем формирование первой - N-й импульсных последовательностей (Ν ≥ 2) периодически повторяющихся пачек импульсов, причем каждая пачка импульсов в і-й импульсной последовательности (i =1,N) состоит из Κi импульсов (Ki ≥ 1) одной из двух возможных длительностей Ті ИЛИТ2, передачу сформированного импульсного сигнала по линии связи, выделение в принятом из линии связи сигнале пачки импульсов каждого вида, регистрацию принятого сигнала по выделенным пачкам импульсов одного и того же вида, согласно изобретению, выбирают для і-й импульсной последовательности длительности tn пауз между импульсами в пачке а период Τn повторения пачек импульсов в i-й импульсной последовательности Tni ≥ t ni + tи , кодируют каждый из подлежащих передаче сигналов путем комбинации на заданном интервале Тс посылки m отрезков (m≥2) первой - N-й импульсных последовательностей длительностью после чего передают сформированную комбинацию отрезков импульсных последовательностей по линии связи, осуществляют выделение в принятом из линии связи сигнале пачек импульсов каждого вида по совокупности величин {Ти, tni, Κi}, регистрируют прием отрезка і-й импульсной последовательности по выделенным пачкам импульсов одного и того же вида, следующим с периодом Τηi и регистрируют переданный сигнал при выделении соответствующей комбинации из m отрезков первой - N-й импульсных последовательностей. Сущность предлагаемого способа кодирования заключается в применении нетрадиционных принципов избирания, состоящих в том, что в начале реализуют селекцию по длительности каждой отдельной паузы, в заданных последовательностях импульсов (посылок) сигнала, а затем, производят повторную селекцию, но уже по длительности каждой последовательности импульсов в отдельности. При этом сами импульсы сигнала выявляют из канала связи по частотным либо по временным признакам. Наличие перечисленного количества используемых признаков определения сигнала, кодированного по предлагаемого способу, выгодно отличается от числа признаков, реализуемых при передаче сигналов по способу прототипа и аналогов, что дает новый положительный эффект по основным вероятностным показателям - помехоустойчивости, трансформации команд и их подавлению. Этот же вывод следует отнести и к частотно-временным кодам, в которых сигнал определяется только по частотному признаку, например: f1 и f 2, и по временному -селекции по длительности частотных посылок. На фиг.1 изображено несколько последовательностей элементарных импульсов, которые могут быть использованы для сочетания по предлагаемому способу кодирования; на фиг.2 приведен ряд кодовых сочетаний, составленных по предлагаемому способу; на фиг.3 - варианты кодирования сигнала; на фиг.4 возможные схемы устройств для приема сигналов, кодированных поданному способу; на фиг.5 и 6 временные диаграммы приема сигналов, кодированных по предлагаемому способу. В отличие от прототипа, где передаваемый сигнал характеризуется параметрами длительности отдельных импульсов и пауз tи и tn , составляющих последовательность, в предлагаемом способе осуществляется кодирование сигналов, представляющих собой две либо более последовательности элементарных (однородных) импульсов, в каждой из них, а также повторяющимся значением величины пауз между импульсами, при условии, что: t n >> Ти. В простейшем виде, в каждой из последовательностей задается только одна повторяющаяся величина пауз: tη либо 2tn, либо 4tn и так далее, как это показано на фиг.1, а и г. А в более сложных- используется повторяющееся чередование двух пауз: tni и ΐπ2 как это показано на фиг.2, б, в, либо фиг.1 д. В случае поочередной посылки из двух последовательностей элементарных импульсов, изображенных в качестве примера на фиг.2, общее количество команд (М), образуемых на основе предлагаемого способа кодирования, будет определяться выражением где N - количество последовательностей элементарных импульсов, используемых для сочетаний при составлении команд (сигналов); m ≥ 2 - количество последовательностей элементарных импульсов в одном сигнале; К=2 - коэффициент учитывающей перестановки в очередности следования последовательностей импульсов, при их сочетаниях. Например, при N = 5, m = 2 и К = 2, получаем следующие сочетания последовательностей, обозначенных символами a1-5: то есть При использовании N = 8 - последовательностей, в сочетаниях по m = 2, получим М=2С82 = 2(8*7/2) = 56. Из приведенных примеров следует, что по количеству образуемых сигналов (команд) предлагаемый способ превосходит способ передачи, используемый в прототипе. При этом помехоустойчивость сигналов, образуемых по предлагаемому способу кодирования, можно характеризовать тем, что для образования ложной команды (Рлож) необходимо чтобы произошло искажение (образование ложного импульса) не одного, двух элементарных импульсов (Р1), а большей части импульсов образующи х последовательности кодовых посылок. (В количественном отношении это составляет больше половины импульсов в посылке). Ниже, на ряде примеров, для двоичных кодов (аналогов) приведены численные вероятностные значения образования ложной команды (Рлож): двоичный неизбыточный код: двоичный код с защитой на четность: двоичный код с защитой на четность и зеркальным повторением: где P1 = 4,2 · 10 -6 - вероятность искажения элемента кода; N = 8 - количество используемых импульсов в комбинациях. Для способа-прототипа и предлагаемого способа кодирования при принятых величинах (P1) и (Ν) были получены следующие численные значения вероятности (Рлож): (прототип); где P1 = Р2 - принято с учетом использования двух последовательностей элементарных импульсов в посылках предлагаемого кода. Согласно фиг.2, на которой представлено несколько кодовых комбинаций, составленных по предлагаемому способу, последние характеризуются наличием двух последовательностей элементарных импульсов с заданной в них величиной длительности пауз. Для приема сигналов, состоящих из таких кодовых комбинаций, устройство, согласно фиг.4, содержит входной импульсный селектор (и.с.) 1, к вы ходу которого через формирователь импульсов (ф.и.) 2 подключен триггер с общим входом (Т) 3, к вы ходам триггера подключены входы двух преобразователей последовательностей прямоугольных импульсов (ППИ) и (ППИ2), соответственно 4.1 и 4.2, к выходам которых подключены интеграторы 5.1 и 5.2 с последующими блоками селекции сигнала по длительности (БС) 6.1 и 6.2, выходы которых подключены ко входам решающего блока Ρ Б) 7. Устройство работает следующим образом. В случае поступления на вход устройства импульсов сигнала, последние выявляются из канала связи импульсным селектором (ИС) 1 и после формирователя импульсов (ФИ) 2 поступают на вход триггера (Т) 3 как это показано на фиг.5 а. Переключения триггера 3 приводят к формированию на управляющих входа х тиристорных ключей Τ1 и Т2 блока преобразователя (ППИ) 4 и отпирающих импульсов, изображенных соответственно на фиг.5, бив. Доп устим, что в исходном состоянии оба ключа Τ1 и Т2 находятся в закрытом состоянии. Приход первого импульса сигнала, например, на управляющий вход ключа Τ1, отпирает его, что приводит к последующему заряду конденсатора С 3 по цепи: Т1-Д2-Б и СЗ (фиг.4). Аналогично второй импульс сигнала, поступая на управляющий вход ключа Т2 , отпирает его и приводит к разряду конденсатора С3 по цепи: С3-Т2-7. Если за время паузы между приходом первого и второго импульсов происходит заряд конденсатора СЗ до напряжения Uc = Еист, то отпирание ключа Т2 (приходящим импульсом сигнала) приведет к запиранию ключа Τ1. Это объясняется тем, что конденсатор С3 получив заряд до напряжения Uc = Еист представляет собой выделенный независимый источник, потенциал которого направлен встречно основному (Еист) источнику и в случае отпирания ключа Т2 встречная энергия конденсатора обрывает протекание тока основного источника по цепи резистора R6, что и приводит к запиранию тиристора Τ1, а после разряда конденсатора С3 - и тиристора Т2. Отметим, что ток в цепи резистора задается меньшим тока удержания тиристора Т2 в открытом состоянии. Последующий импульс сигнала приводит к отпиранию тиристора Τ1 и процесс повторяется как это показано на фиг.5 г. В результате переключений ключей Τ1 и Т2 на выходе транзисторного ключа Τ1 (резистор R9) формируется последовательность прямоугольных импульсов, изображенных на фиг.5,д. А на временной диаграмме фиг.5 е, показано выходное напряжение интегратора 5 и блока селектора по длительности 6 (штриховая линия), до момента его срабатывания. Особенностью в работе преобразователя 4 является то, что его тиристорные ключи Τ1 и Т2 могут переключаться только при условии, что время пауз пауз между каждой парой импульсов превышает время заряда конденсатора С3 ' t3ap, т.е.: Аналогично для его процесса разряда С3: tпауз ≥ tз ар. Так как, в ином случае, конденсатор С3 не успевает получить потенциал достаточный для запирания ключа Τ1, а это приводит к срыву переключений ключей Τ1 и Т2 и отсутствию выходного напряжения преобразователя 4. Следовательно, на выходе преобразователя 4 могут формироваться импульсы только в случае поступления на его вход последовательностей импульсов с заданной величиной пауз либо превышающих это значение. Использование на выходе преобразователя 4 интегратора 5 позволяет устройству воспринимать сигналы только в которых величина пауз между импульсами не превышает заданную более чем в полтора раза. Таким образом, устройство работает от последовательности импульсов, длительность пауз между которыми задана в достаточно узком диапазоне. На фиг.6 приведены временные диаграммы напряжений в случае поступления последовательности импульсов, длительность пауз между которыми в два раза превышает заданную. Согласно фиг.6 с напряжением на выходе блока селектора импульсов 6 в этом случае практически отсутствует (штриховые линии) и не превышает заданного порога срабатывания. Согласно фиг.4 а устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит два одинаковых по структуре импульсных канала, содержащий свой преобразователь импульсов (ППИ) 4, каждый из которых настроен на прием последовательности импульсов только со своей заданной величиной длительности пауз. С помощью решающего блока 7 установленного на выходе устройства, обеспечивается возможность приема сигналов двух команд, отличающихся очередностью поступления импульсов сигналов, с каждого из его импульсных каналов. Аналогичным образом осуществляется прием последовательностей импульсов, изображенных на фиг.4 б. Для этого, в каждом конкретном устройстве, исполненном по схеме фиг.4 а, требуется провести настройку блоков преобразователей 4 и интеграторов 5, на временные параметры t1, t 2 и t3 (фиг.2 б) эти х последовательностей импульсов. Для приема более сложных кодовых посылок сигналов, изображенных на фиг.2 в, в устройство вводится дополнительный триггер 8 (либо счетчик импульсов), вход которого подключен ко второму выходу (используемого) первого триггера 3, а выходы к входам второго блока преобразователя 4,2, как это показано на фиг.4 б. Несмотря на простоту исполнения, предложенные для реализации предлагаемого способа кодирования устройства (фиг.4) обеспечивают высокую помехоустойчивость и быстродействие, позволяющие использовать их в системах с линиями связи с большей интенсивностью помех, таких как, например, линии электропередачи. Устройства приема сигналов, кодированных по предлагаемому способу могут найти применение во временных системах телемеханики для управления большого количества двухпозиционных и рассредоточенных на большие расстояния объектов, что не характерно для такого типа систем и фактически расширяют их функциональные возможности. На основании приведенного материала можно сказать, что преимущества предлагаемого способа кодирования прототипом и аналогами показаны в следующи х аспектах; по количеству образуемых команд; по более высокой динамической помехоустойчивости кода, а также по статической помехоустойчивости устройств приема; в расширении функциональных возможностей временных систем телемеханики; в простоте исполнения устройств приема сигналов, кодированных по предлагаемому способу.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюCoding and descrete signal decoding method

Автори англійськоюLenchevskyi Yevhen Anatoliiovych, Tonkal Volodymyr Yukhymovych, Tuvarzhiev Valentyn Karpovych, Mykhailov Oleksandr Mykhailovych

Назва патенту російськоюСпособ кодирования и декодирования дискретных сигналов

Автори російськоюЛенчевский Евгений Анатольевич, Тонкаль Владимир Ефимович, Туваржиев Валентин Карпович, Михайлов Александр Михайлович

МПК / Мітки

МПК: H03M 13/00, H04B 3/54

Мітки: дискретних, кодування, декодування, сигналів, спосіб

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/8-18780-sposib-koduvannya-i-dekoduvannya-diskretnikh-signaliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб кодування і декодування дискретних сигналів</a>

Попередній патент: Повітропідігрівник

Наступний патент: Пристрій для струминного гідроабразивного різання

Випадковий патент: Спосіб виробництва снеків м'ясних в'ялених