Рекуператор

Номер патенту: 22983

Опубліковано: 05.05.1998

Автори: Дворецький Виктор Ілліч, Карп Ігор Миколайович, Шандор Петер, П'яних Костянтин Євгенович, Сорока Борис Семенович, Куминський Валерій Мойсєєвич

Формула / Реферат

1. Рекуператор для подогрева газа, содержащий входной и выходной коллекторы, к которым подсоединены теплообменные U-образные трубы, в прямолинейных участках которых установлены трубные вставки, отличающийся тем, что трубные вставки выполнены полыми, снабжены в торцах расположенными во входном и выходном коллекторах кольцевыми шайбами и соединены между собой вторичным излучателем.

2. Рекуператор по п.1, отличающийся тем, что вторичный излучатель выполнен в виде пластины, изогнутой вдоль оси теплообменной U-образной трубы.

3. Рекуператор по п.1, отличающийся тем, что поверхность трубной вставки выполнена с турбулизирующими элементами, в частности выступами и впадинами.

4. Рекуператор по п.1, отличающийся тем, что отношение проходного сечения кольцевого канала внутри теплообменных U-образных труб ко всему проходному сечению теплообменных U-образных труб на прямолинейных участках равно 0,6-0,8.

5. Рекуператор по пп.1 и 4, отличающийся тем, что отношение проходного сечения кольцевого канала, образованного наружным диаметром кольцевой шайбы и внутренним диаметром теплообменной U-образной трубы к проходному сечению отверстия кольцевой шайбы равно 0,45-0,65.

Текст

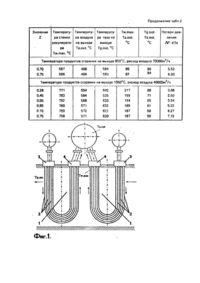

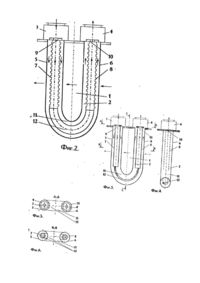

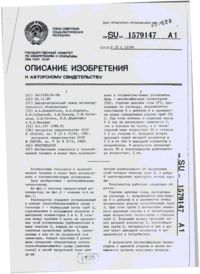

Изобретение относится к устройствам рекуператоров. Рекуператор может быть использован для нагрева, в том числе высокотемпературного, воздуха для горения в топливных печах металлургии, машиностроения, промышленности строительных материалов. Известен рекуператор, который обычно именуют рекуператором с трубками Фильда, содержащий расположенные рядом коллекторы холодного и горячего газа (воздуха), трубные решетки, систему теплообменных элементов, каждый из которых представляет собой две концентрические трубки. Внутренняя из указанных трубок в каждом теплообменном элементе не доходит до дна наружной. Поток газа (обычно воздуха либо низкокалорийного газа) из входного коллектора поступает во внутреннюю трубу, затем ударяется о дно наружной трубки (импактная струя) и далее, по кольцевому каналу между ними (внешней поверхностью внутренней трубки и внутренней поверхностью наружной трубки) движется к выходу из кольцевого пространства [Tomeczek J. and Wishniewski T. Radiation characteristics of high temperature tubular heat recuperator. - Gaswarme International, 1995, 44, Heft 10, October, p. 487-492]. В газоходе топливоиспользующего агрегата (печи) между теплообменными элементами движется греющая среда обычно поток продуктов сгорания. Указанная конструкция рекуператора имеет ограниченную поверхность теплообмена для нагреваемого потока, определяемую длиной наружной трубки и ее диаметром. Хотя в пределах указанной длины нагреваемый поток совершает два перемещения - вниз по внутренней трубке и вверх - по кольцевому пространству между трубками - лимитирующей является поверхность теплообмена наружной трубки, которой передается теплота от греющей среды (внешнего теплоносителя, обычно продуктов сгорания). При этом перемещение в кольцевом пространстве потока, предварительно нагретого в центральной трубке, понижает эффективный температурный напор между внешним теплоносителем и нагреваемым газом, а смена направления движения нагреваемого газа - из кольцевого канала внутрь центральной трубки - исключает возможность интенсификации теплообмена от импактной струи. Известен теплообменник, содержащий систему прямых коаксиальных трубок, центральная из которых имеет поверхность, содержащую выступающие и углубленные участки для увеличения турбулентности газов, движущихся в центральной трубке и в кольцевом пространстве, каждая из которых подключена к двум своим коллекторам: входному и выходному - для внутренних трубок, и отдельным от них входному и выходному для наружных трубок [Интенсификация теплообмена. Под ред. А.А. Жукаускаса и Э.С.Калинина. - Серия "Успехи теплообмена", т.2. Вильнюс: Мокслас, 1988, с.99-100]. Известен рекуператор [Heat exchanger design handbook. Vol.4: Mechanical design of heat exchangers. Hemisphere Publishing Corporation, 1983. Пер. с англ. под ред. О.Г.Мартыненко и др., том 2, с.308], содержащий систему теплообменных элементов, каждый из которых представляет собой две конгруэнтные Uобразные трубы, расположенные одна внутри другой. Каждый из U-образных теплообменных элементов связан с двумя парами входных и выходных коллекторов: внутренние трубы со своей парой (входным и выходным) коллекторов, наружные - со своей парой. Изготовление теплообменного элемента с конгруэнтными (коаксиальными) U-образными трубами требует разъемного исполнения труб. Петлевые участки обеих концентрических труб каждого из теплообменных элементов выполнены съемными и могут быть отделены от прямолинейных участков. Один теплоноситель движется по внутренней трубе, а другой по кольцевому пространству между трубами. Например, если греющая среда движется по кольцевому каналу, то нагреваемый газ течет по внутренней трубе. В этом случае концы внутренних U-образных труб соединены соответственно со входным ("холодным") и выходным ("горячим") коллектором. Концы наружных U-образных труб соединены соответственно со входным ("горячим") и выходным ("холодным") коллекторами. Известный рекуператор не может быть использован для высокотемпературного нагрева ввиду наличия разъемных соединений, требующих специальных уплотнений. Как разъемные соединения, так и уплотнения имеют ограниченную температурную стойкость. Известен также рекуператор [Авт.св. СССР №1116275, кл. F 23 L 15/04], выбранный в качестве прототипа, содержащий установленные в газоходе теплообменные U-образные трубы, подключенные к входному и выходному коллекторам соответственно и снабженные в зоне прямолинейных участков вставками. Вставки заполнены теплоаккумулирующим веществом, а их верхние концы укреплены в коллекторах с помощью ограничителей. В известной конструкции скорость движения нагреваемого газа (воздуха) внутри U-образных труб зависит от проходных сечений, определяемых диаметрами U-образной трубы и вставки и не может быть увеличена без изменения этих диаметров, что делает невозможным интенсификацию конвективного теплообмена без ухудшения условий лучистого теплообмена. Вследствие того, что внутреннее сечение вставок заполнено теплоаккумулирующим веществом, часть проходного сечения каждой U-образной трубы, занятого вставкой, принимает участие в теплообмене лишь опосредованно, через нагрев теплоаккумулирующего вещества, непосредственного же нагрева газа (воздуха) внутри вставки не происходит. Вставки в известной конструкции расположены в пределах прямолинейных участков, поэтому интенсивность теплоотдачи от труб в прямолинейных участках, выше, чем в петлевых и, следовательно, трубы петлевых участков находятся в более тяжелых температурных условиях по сравнению с трубами прямолинейных участков, что делает их наиболее слабым звеном с точки зрения термической и коррозионной стойкости. По указанным выше причинам известная конструкция не позволяет достичь максимальной степени рекуперации теплоты и снизить температуру стенок рекуператора. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования рекуператора, в котором в результате установки дополнительных конструктивных элементов - вторичных излучателей, а также элементов, оптимизирующих скорости потоков, обеспечивается наиболее интенсивный теплообмен и за счет этого повышение степени рекуперации теплоты продуктов сгорания (т.е. повышение температуры нагреваемого таза и снижение температуры греющей среды на выходе из рекуператора), снижение температуры стенок рекуператора, вследствие чего увеличивается срок службы рекуператора. Поставленная задача решена тем, что в рекуператоре для подогрева газа, содержащем входной и выходной коллекторы, к которым подсоединены теплообменные U-образные трубы, в прямолинейных участках которых установлены трубные вставки, согласно изобретению, трубные вставки выполнены полыми, снабжены в торцах расположенными во входном и выходном коллекторах, кольцевыми шайбами и соединены между собой вторичным излучателем. Дополнительными отличительными признаками являются: вторичный излучатель выполнен в виде пластины, изогнутой вдоль оси теплообменной U-образной трубы; поверхность трубной вставки выполнена с турбулизирующими элементами, в частности выступами и впадинами; отношение проходного сечения кольцевого канала внутри теплообменных U-образных труб ко всему проходному сечению теплообменных U-образных труб на прямолинейных участках равно 0,6-0,8; отношение проходного сечения кольцевого канала, образованного наружным диаметром кольцевой шайбы и внутренним диаметром теплообменной U-образной трубы к проходному сечению отверстия кольцевой шайбы равно 0,45-0,65. В приведенной конструкции рекуператора в прямолинейных участках нагреваемый газ движется как в кольцевом канале между вставкой и теплообменной U-образной трубой, так и внутри вставки. Передача теплоты от продуктов сгорания нагреваемому газу (воздуху) осуществляется прямой конвекцией и излучением с участием поверхностей U-образной трубы и вставок с последующей конвекцией от указанных поверхностей. Определяющее влияние на теплообмен конвекцией и излучением оказывают размеры и взаимное расположение элементов конструкции, участвующих в теплообмене. Для приведенной конструкции рекуператора в качестве таких элементов можно рассматривать проходное сечение кольцевого канала между теплообменной U-образной трубой и трубной вставкой и проходное сечение внутри трубной вставки. Исследования показали, что существует область оптимальных значений отношения проходного сечения кольцевого канала ко всему проходному сечению теплообменной U-образной трубы, которая дает максимальную интенсивность лучистого теплообмена как в кольцевом канале, так и внутри трубной вставки. На конвективный теплообмен определяющее влияние оказывает скорость нагреваемого газа в указанном выше кольцевом канале и внутри трубной вставки. Эти скорости определяются лимитирующими проходными сечениями на входе и выходе в прямолинейные участки теплообменных U-образных труб. Соотношение этих сечений также имеет оптимальную область значений, определяющую максимальную интенсивность конвективного теплообмена как в кольцевом канале, так и внутри трубной вставки при минимальном уровне потерь давления нагреваемого газа. Турбулизирующие элементы на трубной вставке разрушают пограничный слой как вдоль наружной, так и вдоль внутренней поверхности вставки при течении нагреваемого газа (воздуха) в кольцевом канале и внутри трубной вставки, что значительно интенсифицирует конвективный теплообмен. Наличие трубных вставок в пределах только прямолинейных участков приводит к тому, что интенсивность теплоотдачи от труб в прямолинейных участках выше, чем в петлевых и, следовательно, трубы петлевых участков находятся в более тяжелых температурных условиях по сравнению с трубами прямолинейных участков, что делает их наиболее слабым местом с точки зрения термической и коррозионной стойкости и может привести к аварийным ситуациям. Поэтому в петлевом участке установлен вторичный излучатель, который в конечном счете интенсифицирует лучистый и конвективный теплообмен от наружной теплообменной U-образной трубы, увеличивая выходную температуру нагреваемого газа (воздуха) и снижая температуру наружной трубы. Выполнение вторичного излучателя в виде пластины, изогнутой вдоль оси теплообменной U-образной трубы позволяет успешно интенсифицировать теплообмен в петлевом участке при сохранении неразъемной конструкции теплообменной U-образной трубы. На фиг.1 изображен вертикальный разрез рекуператора; на фиг.2 - вертикальный продольный разрез отдельной теплообменной U-образной трубы рекуператора со вставками с турбулизирующими элементами; на фиг.3 - вертикальный продольный разрез отдельной теплообменной U-образной трубы рекуператора со вставками, выполненными без турбулизирующих элементов; на фиг.4 - вертикальный поперечный разрез отдельной теплообменной U-образной трубы рекуператора плоскостью С-С на фиг.3, на фиг.5 горизонтальное сечение отдельной теплообменной U-образной трубы рекуператора плоскостью А-А на фиг.3, на фиг.6 - горизонтальное сечение отдельной теплообменной U-образной трубы рекуператора плоскостью ВВ на фиг.3. На фиг.7 представлены данные из табл.1 в виде зависимости максимальной температуры стенки рекуператора Tw.max (см.фиг. 1), температуры нагреваемого газа (воздуха) на выходе из рекуператора Ta.outx, температуры продуктов сгорания за рекуператором Tg,out, перепадов температур Tw.max-Та,out и Tg,out-Ta,out, а также потери давления нагреваемого газа (воздуха) в рекуператоре DР от отношения проходного сечения кольцевого канала теплообменных U-образных труб ко всему проходному сечению теплообменных U-образныхтруб на прямолинейных участках. Указанное отношение в табл.1, и в последующем тексте обозначается Y. На фиг.8 представлены данные из табл.2 в виде зависимости максимальной температуры стенки рекуператора Tw.max, температуры нагреваемого газа (воздуха) на выходе из рекуператора Ta.out, температуры продуктов сгорания за рекуператором Tg,out, перепадов температур Tw.max-Ta.out и Tg,out-Ta,out, а также потери давления нагреваемого газа (воздуха) в рекуператоре DР от отношения проходного сечения кольцевого канала, образованного наружным диаметром кольцевой шайбы и внутренним диаметром теплообменной U-образной трубы к проходному сечению отверстия кольцевой шайбы. Указанное отношение в табл. 2, и в последующем тексте обозначается Z. Рекуператор содержит установленные в газоходе 1 теплообменные U-образные трубы 2, сгруппированные в секции, Один конец каждой из теплообменных U-образных труб секции подсоединен к входному ("холодному") коллектору газа (воздуха) 3. Другой конец каждой из теплообменных U-образных труб подсоединен к выходному ("горячему") коллектору газа (воздуха) 4. На прямолинейных участках 5 и 6 теплообменных U-образных труб установлены трубные вставки 7 и 8, выполненные предпочтительно из тонкостенных труб круглого сечения и расположенные коаксиально теплообменным U-образным трубам. В результате проходное сечение для нагреваемого газа на прямолинейных участках в пределах каждой из теплообменных U-образных труб состоит из двух каналов: центрального - внутри трубной вставки и кольцевого - между теплообменной U-образной трубой и трубной вставкой. Отношение проходного сечения кольцевого канала теплообменных U-образных труб ко всему проходному сечению теплообменных Uобразных труб на прямолинейных участках (Y) равно 0,6-0,8. Трубная вставка 7 снабжена на входном торце кольцевой шайбой 9, а трубная вставка 8 снабжена на выходном торце кольцевой шайбой 10. Наружные диаметры кольцевых шайб 9 и 10 больше наружных диаметров трубных вставок 7 и 8, а внутренние диаметры кольцевых шайб 9 и 10 меньше внутренних диаметров трубных вставок 7 и 8. В результате того, что кольцевые шайбы9 и 10 определенным образом уменьшают (пережимают) проходные сечения центрального и кольцевого каналов на входном торце трубной вставки 7 и на выходном торце трубной вставки 8, обеспечивается оптимальное отношение скоростей нагреваемого газа в кольцевом и центральном каналах с точки зрения максимального температурного нагрева газа, минимальных температур стенки U-образной трубы и потерь давления нагреваемого газа. Соответствующее необходимое отношение проходного сечения кольцевого канала, образованного внутренним диаметром теплообменной Uобразной трубы и наружным диаметром кольцевой шайбы, к проходному сечению отверстия кольцевой шайбы (Z) равно 0.45-0,65. Поверхность трубной вставки выполнена с турбулизирующими элементами, в частности выступами и впадинами. В теплообменной U-образной трубе между прямолинейными участками 5 и 6 расположен петлевой участок 11. На петлевом участке 11 внутри каждой из теплообменных U-образных труб встык к трубным вставкам установлен вторичный излучатель 12, выполненный в виде пластины и изогнутый вдоль оси теплообменной U-образной трубы. Рекуператор работает следующим образом. Нагреваемый газ (воздух) поступает из входного коллектора в теплообменные U-образные трубы 2 двумя потоками - первый направляют внутрь трубной вставки 7, а второй - в кольцевой канал между трубной вставкой 7 и теплообменной U-образной трубой рекуператора. После выхода из прямолинейного участка 5 указанные выше два потока сливаются в один и поступают в петлевой участок 11. После петлевого участка поток поступает в прямолинейный участок 6, где снова разделяется на два потока: первый - внутри трубной вставки 8, а второй - в кольцевом канале между трубной вставкой 8 и наружной трубой рекуператора. На выходе из участка 6 потоки нагреваемого газа вновь сливаются и поступают в выходной коллектор рекуператора. Исследования проводились на рекуператоре, состоящем из прямоточной и противоточной секций (см. фиг.1), каждая из которых содержала по 256 теплообменных U-образных труб. Диаметр теплообменных Uобразных труб 76 мм, толщина 5мм при шаге между трубами в двух направлениях 160 мм х 125 мм. Исследовали два режима работы рекуператора: режим I - температура продуктов сгорания 950°С, расход нагреваемого газа (воздуха) 70000 м3/ч, режим II - температура продуктов сгорания 1050°С, расход нагреваемого газа (воздуха) 40000 м3/ч. Исследования проводили в два этапа: первый этап включал исследования рекуператора, не содержащего кольцевых шайб. При этом варьировали значением отношения Y путем изменения диаметра трубной вставки. Результаты этого этапа исследований представлены в табл. 1 и на фиг.7. Второй этап исследований проводили при наличии в рекуператоре кольцевых шайб. При этом путем изменения наружного и внутреннего диаметров кольцевых шайб варьировали значением отношения Z при неизменном диаметре и толщине стенки трубной вставки, которые составляли соответственно 46 мм и 3 мм и неизменном значении Y = 0,5. Результаты второго этапа исследований представлены в табл. 2 и на фиг.8. На фиг.7 представлена зависимость максимальной температуры стенки рекуператора Tw.max (см.фиг. 1), температуры нагреваемого газа (воздуха) на выходе из рекуператора Та.out, температуры продуктов сгорания за рекуператором Tg,out. перепадов температур Tw.max-Ta.out и Tg,out-Ta.out, а также потери давления нагреваемого газа (воздуха в рекуператоре DР от величины Y. В конструкции по прототипу диаметр трубной вставки был равен 46 мм, толщина стенки 3 мм, а значение Y = 0,5. Сплошные линии на фиг.7 соответствуют режиму I, пунктирные - режиму II. Результаты исследований представлены в табл.1. На фиг.8 представлена зависимость максимальной температуры стенки рекуператора Tw.max (см.фиг. 1), температуры нагреваемого газа (воздуха) на выходе из рекуператора Ta.out, температуры продуктов сгорания за рекуператором Tg.out, перепадов температур Tw.max-Ta.out и Tg.out-Ta.uot, а также потери давления нагреваемого газа (воздуха) в рекуператоре DР от величины Z. Диаметр трубной вставки был постоянным и равным (как и в конструкции по прототипу) 46 мм, толщина стенки 3 мм, а значение Y = 0,5. Сплошные линии на фиг.7, 8 соответствуют режиму I, пунктирные - режиму II. Результаты исследований представлены в табл.2. Из табл. 1 и графиков, приведенных на фиг.7 видно, что в области значений Y=0,60-0,80 минимальным значениям температуры стенки рекуператоров Tw.max и температуры продуктов сгорания за рекуператором Tg,out соответствуют максимальные значения температуры нагреваемого газа (воздуха) на выходе из рекуператора Та.out, а перепады температур Tw.max-Ta.out и Tg.out-Ta.out имеют в указанном диапазоне величины Y явно выраженный минимум. То же касается и табл.2 с графиками на фиг.8, которые показывают, что оптимальные уровни перечисленных выше температур и их перепадов находятся в области минимальных потерь давления и их предельных (до 5 кПа) значений для нагреваемого газа при значении Z = 0,45-0,65.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюSoroka Borys Semenovych, Karp Ihor Mykolaiovych, Pianykh Kostaintyn Yevhenovych

Автори російськоюСорока Борис Семенович, Карп Игорь Николаевич, Пъяных Константин Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: F23L 15/04

Мітки: рекуператор

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/8-22983-rekuperator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Рекуператор</a>

Попередній патент: Припойна композиція для паяння нікелевих сплавів

Наступний патент: Сухий таблетований продукт лікувально-профілактичної дії

Випадковий патент: Стенд досліджень процесів теплопередачі та конденсації під час руху двофазних потоків