Кодоімпульсний передавальний пристрій

Номер патенту: 23695

Опубліковано: 02.06.1998

Автори: ПОРТНОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ, Смирнов Сергій Анатолійович, Хомицький Сергій Владиславович, Портнов Михайло Львович

Формула / Реферат

Кодоимпульсное передающее устройство, содержащее генератор тактовых импульсов, распределитель, соединенный первым входом с выходом генератора, аналого-цифровой преобразователь, у которого первый (информационный) вход через аналоговый элемент памяти и первый коммутатор аналоговых сигналов подключен ко входу 1 устройства, сочлененному с выходами первой группы задатчиков измеряемых параметров, второй вход (управления) подключен к третьему выходу распределителя, а выход - к первому входу первого компаратора, а также второй компаратор, первый, второй и третий триггеры, первый, второй, третий и четвертый элементы И, первый и второй элементы ИЛИ, вход "управление" и выход "данные", отличающееся тем, что в него дополнительно введены второй коммутатор аналоговых сигналов, у которого группа адресных входов и выход соединены с аналогичными цепями у первого коммутатора, а информационные входы соединены со входом 2 устройства, к которому подключены задатчики измеряемых параметров второй группы, первый и второй элементы памяти, соответственно, аварийных и предельных значений измеряемых параметров, соединенных первыми выходами со вторыми входами первого и второго компараторов, а адресными входами - с соответствующими входами коммутаторов аналоговых сигналов, первое, второе, третье и четвертое ОЗУ, первый и второй реверсивный счетчики, первый, второй и третий нереверсивные счетчики, первый и второй дешифраторы, коммутатор цифровых сигналов, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, инвертор, пятый, шестой, седьмой и восьмой элементы И, третий и четвертый элементы ИЛИ и четвертый триггер, у которого выход является выходом "запрос" устройства и соединен со входами установки в начальное состояние третьего триггера, генератора, распределителя, первого и второго нереверсивного счетчика, вход установки в начальное состояние соединен со входом "управление" устройства и первым входом восьмого элемента И, выход которого является выходом "считывание" устройства, а второй вход соединен с первыми входами второго и третьего элементов ИЛИ, шестого и седьмого элементов И, входом управления первого реверсивного счетчика и третьим выходом распределителя, у которого первый выход соединен со входами управления первого, второго и четвертого ОЗУ, вторым входом второго элемента ИЛИ и первыми входами третьего, четвертого и пятого элементов И, а второй выход - со счетным входом первого нереверсивного счетчика, выходы которого подключены к адресным входам первого и второго ОЗУ, коммутаторов аналоговых сигналов и к одной группе адресных входов третьего и четвертого ОЗУ, к другой группе адресных входов которых подключены выходы второго нереверсивного счетчика, у которого счетный вход соединен с выходом старшего разряда первого нереверсивного счетчика, выход старшего разряда - со счетным входом третьего нереверсивного счетчика и С-входом второго триггера, а выход младшего разряда - с R-входом второго триггера, у которого выход соединен с С-входом четвертого триггера и входом управления коммутатора цифровых сигналов, соединенного выходами с группой информационных входов третьего ОЗУ, первым информационным входом - с выходами третьего нереверсивного Счетчика, вторым информационным входом - с группой информационных входов четвертого ОЗУ, выходами АЦП, первыми входами второго компаратора, соединенного выходом со вторым входом четвертого элемента И, и первыми входами первого компаратора, подключенного выходом вместе со вторым выходом первого элемента памяти ко входам элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, соединенного выходом со входами инвертора и первым входом четвертого элемента ИЛИ, соединенного вторым входом с прямым выходом второго дешифратора, а выходом - с первым входом первого элемента И, подключенного выходом ко входу прямого счета первого реверсивного счетчика, а вторым входом - ко второму входу второго элемента И, входу управления третьего ОЗУ и выходу третьего элемента И, второй вход которого подключен к инверсному выходу первого дешифратора, у которого прямой выход соединен с С-входом третьего триггера, подключенного выходом к Д-входу четвертого триггера, а S-входом - ко входу "вызов" устройства, а также с С-входом первого триггера, у которого инверсный выход соединен с R-входом третьего нереверсивного счетчика, а R-вход - со входом "Завершение" устройства и первым входом первого элемента ИЛИ, у которого второй вход соединен с выходом второго элемента И, подключенного вторым входом к выходу инвертора, а выход - с R-входом первого реверсивного счетчика, соединенного выходом со входом первого дешифратора и группой информационных входов первого ОЗУ, соединенного выходами с информационными входами первого реверсивного счетчика, а входом синхронизации - с выходом второго элемента ИЛИ и аналогичными входами у второго, третьего и четвертого ОЗУ, причем выход третьего ОЗУ является выходом "ретроспектива", выход четвертого ОЗУ - выходом "данные" устройства, а выход второго ОЗУ соединен с информационными входами второго реверсивного счетчика, у которого вход обратного счета соединен с выходом пятого элемента И, вход управления подключен к выходу третьего элемента ИЛИ, второй вход у которого соединен с выходом четвертого элемента И, а выходы - с информационными входами второго ОЗУ и со входами второго дешифратора, соединенного инверсным выходом со вторым входом седьмого элемента И, а прямым выходом - со вторыми входами пятого и шестого элемента И, причем выходы седьмого и шестого элементов И соединены со входами управления, соответственно, первого и второго коммутаторов аналоговых сигналов.

Текст

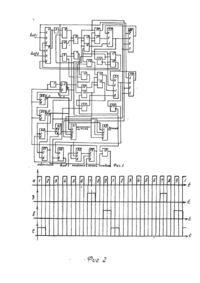

Изобретение относится к цифровым системам передачи телеизмерительной информации и предназначено для сжатия передаваемых данных, позволяющих контролировать и регистрировать нормальные и аварийные значения параметров электрической сети. Для контроля и регистрации нормальных и аварийных значений параметров (токов и напряжений) электрической сети необходимо обеспечить: - многократное сканирование (не менее 10 раз) в течение одного периода напряжения электрической сети каждого измеряемого параметра; - определение моментов возникновения аварийных значений измеряемых параметров по выбегам их отсчетов за установленные пределы; - передачу в "реальном времени" текущи х значений кодов измеряемых параметров после фиксации любого выбега или по вызову от внешнего устройства; - передачу ретроспективных значений измеряемых параметров, которые были получены в течение установленного времени до фиксации аварийного значения; - возможность определения абсолютного времени возникновения аварийных сигналов независимо от их числа и взаимных временных сдвигов.. Одновременное выполнение указанных функций позволяет не только контролировать величины измеряемых параметров, но и регистрировать (осциллографировать) протекание аварийного процесса. Возможность реализации оговоренных функций упрощается, если обеспечить сжатие передаваемых данных за счет сокращения их избыточности. Известно кодоимпульсное передающее устройство с сокращением избыточности информации [Авт. св. СССР №636657, кл. G 08 С 19/28, 1978], содержащее генератор, АЦП, компаратор текущи х и ранее переданных значений измеряемых параметров, формирователь выходных данных, триггеры, элементы И, ИЛИ. В нем сжатие передаваемых данных достигается за счет выделения и передачи только кодов значений измеряемых параметров, которые отличаются от ранее переданных на величину, не меньшую установленной зоны нечувствительности. Недостатком известного устройства является невозможность его использования для регистрации аварийных значений измеряемых параметров (токов и напряжений) электрической сети и отсутствие узлов диагностики работоспособности. Наиболее близким по технической сущности к предложенному является кодоимпульсное передающее устройство [Авт. св. СССР №1236530, кл. G 08 С 19/28, 1989], содержащее генератор тактовых импульсов, распределитель, соединенный первым входом с выходом генератора, аналого-цифровой преобразователь, у которого первый (информационный) вход через аналоговый элемент памяти и первый коммутатор аналоговых сигналов подключен ко входу 1 устройства, сочлененному с выходами первой группы задатчиков измеряемых параметров, второй вход (управления) подключен к третьему выходу распределителя, а выход к первому входу первого компаратора, а также второй компаратор, первый, второй и третий триггеры, первый, второй, третий и четвертый элементы И, первый и второй элементы ИЛИ, вход "управление" и выход "данные". В таком устройстве обеспечивается сжатие данных по принципу, аналогичному указанному выше, а также, за счет введения дополнительного компаратора и других элементов, диагностика работоспособности основных узлов путем введения тестового режима и контроля передаваемых в этом режиме данных. Недостатком устройства является невозможность регистрации аварийного процесса по получаемым от него данным. Сутью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства благодаря введению новых элементов и связей, обеспечивающих не только контроль, но и регистрацию нормальных и аварийных сигналов. Это достигается тем, что в устройство дополнительно введены второй коммутатор аналоговых сигналов, у которого группа адресных входов и вы ход соединены с аналогичными цепями у первого коммутатора, а информационные входы соединены со входом 2 устройства, к которому подключены задатчики измеряемых параметров второй группы, первый и второй элементы памяти, соответственно, аварийных и предельных значений' измеряемых параметров, соединенных первыми выходами со вторыми входами первого и второго компараторов, - а адресными входами - с соответствующими входами коммутаторов аналоговых сигналов, первое, второе, третье и четвертое ОЗУ, первый и второй реверсивный счетчики, первый, второй и третий нереверсивные счетчики, первый и второй дешифраторы, коммутатор цифровых сигналов, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, инвертор, пятый, шестой, седьмой и восьмой элементы И, третий и четвертый элементы ИЛИ и четвертый триггер, у которого выход является выходом "запрос" устройства и соединен со входами установки в начальное состояние третьего триггера, генератора, распределителя, первого и второго нереверсивного счетчика, вход установки в начальное состояние соединен со входом "управление" устройства и первым входом восьмого элемента И, выход которого является выходом "считывание" устройства, а второй вход соединен с первыми входами второго и третьего элементов ИЛИ, шестого и седьмого элементов И, входом управления первого реверсивного счетчика и третьим выходом распределителя, у которого первый выход соединен со входами управления первого, второго и четвертого ОЗУ, вторым входом второго элемента ИЛИ и первыми входами третьего, четвертого и пятого элементов И, а второй выход - со счетным входом первого нереверсивного счетчика, выходы которого подключены к адресным входам первого и второго ОЗУ, коммутаторов аналоговых сигналов и к одной группе адресных входов третьего и четвертого ОЗУ, к другой гр уппе адресных входов которых подключены выходы второго нереверсивного счетчика, у которого счетный вход соединен с выходом старшего разряда первого нереверсивного счетчика, выход старшего разряда - со счетным входом третьего нереверсивного счетчика и С-входом второго триггера, а выход младшего разряда - с R-входом второго триггера, у которого выход соединен с С-входом четвертого триггера и входом управления коммутатора цифровых сигналов, соединенного выходами с группой информационных входов третьего ОЗУ, первым информационным входом - с выходами третьего нереверсивного счетчика, вторым информационным входом - с группой информационных входов. четвертого ОЗУ, вы ходами АЦП, первыми входами второго компаратора, соединенного выходом со вторым входом четвертого элемента И, и первыми входами первого компаратора, подключенного выходом вместе со вторым выходом первого элемента памяти ко входам элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, соединенного выходом со входами инвертора и первым входом четвертого элемента ИЛИ, соединенного вторым входом с прямым выходом второго дешифратора, а выходом - с первым входом первого элемента И, подключенного выходом ко входу прямого счета первого реверсивного счетчика, а вторым входом - ко второму входу второго элемента И, входу управления третьего ОЗУ и выходу третьего элемента И, второй вход которого подключен к инверсному выходу первого дешифратора, у которого прямой выход соединен с С-входом третьего триггера, подключенного выходом к Д-входу четвертого триггера, а Sвходом - ко входу "вызов" устройства, а также с С-входом первого триггера, у которого инверсный выход соединен с R-входом третьего нереверсивного счетчика, а R-вход - со входом "завершение" устройства и первым входом первого элемента ИЛИ, у которого второй вход соединен с выходом второго элемента И, подключенного вторым входом к выходу инвертора, а вы ход - с R-входом первого реверсивного счетчика, соединенного выходом со входом первого дешифратора и гр уппой информационных входов первого ОЗУ, соединенного выходами с информационными входами первого реверсивного счетчика, а входом синхронизации - с выходом второго элемента ИЛИ и аналогичными входами у второго, третьего и четвертого ОЗУ, причем выход третьего ОЗУ является выходом "ретроспектива", выход четвертого ОЗУ - выходом "данные" устройства, а выход второго ОЗУ соединен с информационными входами второго реверсивного счетчика, у которого вход управления подключен к выходу третьего элемента ИЛИ, второй вход у которого соединен с выходом четвертого элемента И, а выходы - с информационными входами второго ОЗУ и со входами второго деши фратора, соединенного инверсным выходом со вторым входом седьмого элемента И, а прямым выходом - со вторыми входами пятого и шестого элементов И, причем выходы седьмого и шестого элементов И соединены со входами управления, соответственно, первого и второго коммутаторов аналоговых сигналов. В предложенном устройстве сохранены положительные свойства прототипа: избыточность выдаваемых данных сокращена за счет определения соотношения между текущими и аварийными значениями измеряемых параметров и формирования активного сигнала "запрос" только при достижении контролируемыми параметрами аварийных значений; работоспособность основных элементов устройства обеспечивается за счет контроля данных, поступающи х от устройства в тестовом режиме. Выполняемые устройством функции расширены за счет введения новых элементов и связей, обеспечивающих возможность регистрации аварийных событий путем передачи как текущи х значений параметров, так и данных, полученных от задатчиков в течение оговоренного интервала времени до начала аварийного процесса. Важно, что по выдаваемым устройством данным без передачи дополнительных сигналов восстанавливается абсолютное время появления всех аварийных сигналов независимо от числа задатчиков, от которых получены аварийные значения сигналов, а также устанавливаются масштабные коэффициенты, используемые для преобразования выдаваемых кодовых значений в абсолютные значения измеряемых параметров. Новые функциональные возможности обусловливают преимущества предложенного устройства по сравнению с прототипом. На фиг. 1 представлена структурная схема предложенного устройства; на фиг. 2а...2г - временные диаграммы, поясняющие работу устройства. Устройство содержит генератор 1 тактовых импульсов, выходные сигналы которого показаны на фиг. 2а. Сигналы 1 управляют работой распределителя 2, сигналы на первом...третьем выходах которого приведены на фиг. 26...2г. Аналоговые сигналы от задатчиков измеряемых параметров воспринимаются аналоговым элементом памяти 3, подключенным входом к объединенным выходам первого 4 и второго 5 коммутаторов аналоговых сигналов. Информационные входы коммутаторов 4 и 5 являются входами 1 и 2 устройства и соединены с выходами от первой и второй групп задатчиков измеряемых параметров. Выходной сигнал от 3 соединен с информационным входом АЦП6, который последовательно преобразует аналоговые сигналы от задатчиков в кодовые сигналы. Выходы от АЦП6 подключены ко входам первого 7 и второго 8 компараторов вместе с сигналами от первого 9 и второго 10 элементов памяти, соответственно, аварийных и предельных значений измеряемых параметров. Для обработки результатов сравнения кодов в устройство введены элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 11, первый... восьмой элементы И 12... 19 и инвертор 20. Первый 21 и второй 22 реверсивные счетчики воспринимают результаты, полученные в процессе обработки текущи х значений измеряемых параметров. Выходные сигналы счетчиков поданы на входы первого 23 и второго 24 дешифраторов, которыми фиксируется переход от нормальных к аварийным (предельным) значениям измеряемых параметров. Сигналы от счетчиков 21 и 22 с помощью формирователей на первом 25, втором 26, третьем 27 и четвертом 28 элементах ИЛИ вводятся в первое 29 и второе 30 ОЗУ. Данные о значениях измеряемых параметров, полученных до фиксации аварийных значений (ретроспектива) хранятся в третьем ОЗУ 31, а текущие значения измеряемых параметров - в четвертом ОЗУ 32. Адреса ячеек ОЗУ 31 и 32, в которые записываются или из которых считываются данные, определяются выходными сигналами первого 33 и второго 34 нереверсивного счетчика. Третий нереверсивный счетчик 35 является формирователем числа циклов сканирования значений измеряемых параметров после обнаружения первого аварийного сигнала, данные счетчика 35 используются для определения моментов возникновения первого, второго и всех последующих аварийных сигналов. Первый 36, второй 37, третий 38 и четвертый 39 триггеры используются для хранения промежуточных результатов, а также для формирования и приема сигналов, определяющих режим работы устройства. Выход триггера 37 соединен со входом управления коммутатора 40 цифровых сигналов, который подключает к информационным входам ОЗУ 31 сигналы от АЦП6 или от счетчика 35. Распределитель 2 может быть реализован, например, на базе двоичного счетчика и дешифратора, элемент памяти 3 - на высокостабильном конденсаторе, коммутаторы 4 и 5 - на микросхемах К561КП2, аналого-цифровой преобразователь 6 - на микросхеме КР572 ПВ3, компараторы 7 и 8 - на микросхемах КР1533 СП1, реверсивные счетчики 21 и 22 - на микросхемах КР1533 ИЕ7, а дешифраторы 23 и 24 - на микросхемах К561 КП2. В качестве ОЗУ 29 и 30 могут, например, использоваться микросхемы КМ185РУ7, а в качестве ОЗУ 31 и 32 - микросхемы К537РУ17. Нереверсивные счетчики 33, 34 и 35 могут выполняться на микросхемах КМ555ИЕ19, а триггеры 36, 37, 38 и 39 - на микросхемах КР1533ТМ2. На фиг. 1 для упрощения не показываются функционально не используемые входы некоторых элементов. Например, для триггеров 36, 37 и 38 не показан Д-вход, который постоянно подключен к выходу положительного полюса источника питания. Аналогично не показаны входы (выходы)у други х элементов приведенной на фиг. 1 схемы, если они не влияют на работу устройства. При выборе частоты (f) генератора 1 тактовых импульсов учитывается: - общее число измеряемых параметров (N1): - требуемое число отсчетов одного и того же измеряемого параметра (N1) за один период напряжения электрической сети (Тс); - число временных интервалов (j), на которые разделяется один период времени, в течение которого получается один отсчет измеряемого параметра и производится его обработка. Как видно из фиг. 2б...2г, j = 9. NN f= 1 2. 9Tc Тогда Емкость конденсатора, используемого в качестве аналогового элемента памяти 3, выбирается, исходя из следующих требований: - конденсатор должен полностью воспринять сигнал от задатчика за один временной интервал из девяти, на которые делится период времени одного отсчета измеряемого параметра; - конденсатор должен сохранить практически неизменным воспринятый аналоговый сигнал за пять указанных временных интервалов, в течение которых производится аналого-цифровое преобразование. При N1=32, N 2=10, Tc=20×10-3 с с уче том параметров используемых элементов - коммутаторов 4, 5 и АЦП6, для выполнения указанных требований емкость конденсатора может быть в пределах 1000-3000 пф. Устройство работает следующим образом. Генератор 1 формирует тактовые сигналы, показанные на фиг. 2а; девять смежных сигналов генератора составляют один временной период, в течение которого получается один отсчет значения измеряемого параметра и проводится обработка полученного результата. Этот период формируется распределителем 2, который последовательно устанавливается в первую...де вятую позицию при поступлении на счетный вход очередного импульса от генератора. При установке распределителя 2 в седьмую, девятую и первую позиции на его первом, втором и третьем выходах, соответственно, формируются импульсные сигналы, показанные на фиг. 2б, 2в и 2г. Во время образования импульсного сигнала на третьем выходе распределителя 2 на элемент 3 подается сигнал с выхода коммутатора 4 или 5, который передает на выход сигнал от задатчика первой или второй группы, подключенного ко входу 1 или входу 2 устройства. В каждом периоде времени, формируемом распределителем 2, на выход 4 или 5 передается сигнал от задатчика, номер группы которого определяется разрешающим сигналом, поданным на вход управления (У) коммутаторов, а номер задатчика в группе кодовыми сигналами, подключенными к адресным входам (А) обоих коммутатором. Задатчики измеряемых параметров группы 1 формируют аналоговые сигналы в диапазоне от нуля до номинального значения, равного, например, 5 мА переменного тока, при изменении измеряемого параметра от нуля до номинального значения, а задатчики группы 2 формируют такие же выходные сигналы, но при изменении измеряемого параметра от нуля до наибольшего значения сигнала во время аварии, например, при коротком замыкании в цепях нагрузки. Таким образом один и тот же параметр контролируется двумя задатчиками - по одному из группы 1 и группы 2. Следует отметить, что выходной сигнал задатчика остается равным номинальному при превышении входным сигналом установленного для задатчика номинального (наибольшего) значения. В качестве задатчиков могут использоваться, например, двухканальные измерительные преобразователи типа ЭП8527/3 (МНПП "Электроприбор", г. Витебск, "Каталог выпускаемых изделий"). Выход одного канала такого преобразователя подключается к одному входу компаратора 4, выход другого канала - к одному входу компаратора 5. В интервале времени, когда сигнал "1" образуется на третьем выходе 2, а выходной сигнал от выбранного задатчика подключается к элементу 3, на вход АЦП6 подается управляющий сигнал, которым АЦП готовится к очередному аналого-цифровому преобразованию. Преобразование начинается после снятия сигнала со входа управления АЦП и должно завершиться к моменту формирования импульсного сигнала на первом выходе распределителя 2 (фиг. 26). Первым 7 и вторым 8 компараторами определяется соотношение между вы ходным кодом АЦП6 и кодами, определяющими заранее установленные аварийное и предельное значения выбранного измеряемого параметра. Коды аварийных и предельных значений хранятся, соответственно, в элементах памяти 9 и 10. В элемент 10 заносится код, отображающий близкое к номинальному значение сигнала от задатчика. Равенство или превышение текущим значением выбранного измеряемого параметра номинального (или близкого к нему) значения требует переключения АЦП6 на прием сигнала не от задатчика группы 1, а от задатчика группы 2, т. к. выходной сигнал от задатчика группы 1 будет ограничен номинальным значением, что не позволит использовать его для контроля текущи х значений измеряемого параметра во время аварийного процесса. Синхронность подключения к АЦП6 сигнала от "і"-го задатчика и считывания из элемента 10 предельного значения, установленного для "i"-го параметра, достигается подачей на адресные входы 4, 5 и 10 одних и тех же сигналов. Аналогично, в элемент 9 для каждого измеряемого параметра записывается код, позволяющий зафиксировать аварийное значение сигнала от задатчика. Кроме кода аварийного значения сигнала в элемент 9 для каждого измеряемого параметра должен быть записан дополнительный однобитовый сигнал ("1" или "0"), определяющий, какой результат сравнения кодов (от АЦП6 и элемента 9) является свидетельством аварийного режима. Так, при измерении токов нагрузки свидетельством аварийного режима является превышение кодом АЦП6 установленного аварийного значения (при этом дополнительный сигнал равен "0"); при измерении напряжения аварийной режим, как правило, должен фиксироваться, если код от АЦП6 меньше установленного аварийного значения (при этом дополнительный сигнал равен "1"). Дополнительный сигнал считывается из элемента 9 одновременно с кодом аварийного значения и выводится на второй выход. Объединение группы адресных сигналов у коммутаторов 4 и 5 и элемента памяти 9 обеспечивает синхронность подключения к АЦП и контроля получаемого результата для каждого измеряемого параметра. На первом выходе компараторов 7 и 8 образуется сигнал "1", если код от АЦП6 равен или превышает значение кода, считанное из элементов 9 и 10, соответственно. С учетом указанных принципов формирования сигналов на втором выходе элемента 9 и первом выходе компаратора 7, на выходе элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 11, воспринимающего сигналы от 7 и 9, образуется сигнал "1" при фиксации аварийного сигнала, с помощью первого 12, второго 13, третьего 14 элементов И и инвертора 20 сигнал от 11 преобразуется в сигналы управления первым реверсивным счетчиком 21, причем управление счетчиком проводится при появлении сигнала на первом выходе распределителя 2, т. е. после завершения аналого-цифрового преобразования сигнала от подключенного задатчика измеряемого параметра. Сигнал с первого выхода 2 поступает на один вход И 14. Если первым дешифратором 23 не сформирован запрещающий сигнал, импульс с первого выхода 2 проходит на выход И 14. При фиксации аварийного сигнала импульс формируется на выходе И 12, при отсутствии аварийного сигнала - на выходе И 13. Сигналом от И 13 через первый элемент ИЛИ 25 счетчик 21 переводится в начальное (нулевое) состояние. Сигнал от И 12 поступает на вход прямого счета счетчика 21 и переводит счетчик в следующую кодовую позицию. Таким образом, счетчиком 21 запоминается число подряд поступивши х аварийных сигналов по каждому измеряемому параметру. Если это число равно установленной величине, на прямом выходе дешифратора 23 образуется сигнал "1", а на инверсном - сигнал "0". В результате работа элемента И 14, а вместе с ним и элементов И 12, И 13 блокируется. Состояние счетчика 21 после указанного события остается неизменным и не зависит от значений последующи х отсчетов измеряемого параметра. Синхронность подключения "і"-го измеряемого параметра и занесения в счетчик 21 установленного для "і"-го параметра кодового сигнала обеспечивается тем, что после подачи на счетчик (сигналом от И 12) очередного импульса для прямого счета или обнуления счетчика (сигналом от И 13) принятое кодовое состояние с выходов счетчика 21 записывается в первое ОЗУ 29. Адрес ячейки ОЗУ, куда заносится код состояния счетчика, определяется сигналами, поданными на группу адресных (А) входов. Этими же адресными сигналами один из задатчиков подключается через коммутатор 4 или 5 к АЦП6. ОЗУ 29 устанавливается в режим записи данных по сигналу "1" на его входе управления (У), который поступает с первого выхода распределителя 2. Синхронизирующий (С) сигнал подается на ОЗУ 29 с выхода второго элемента ИЛИ 26. Так как в рассматриваемом случае на один вход ИЛИ 26 подан сигнал с первого выхода распределителя 2, на выходе ИЛИ 26 образуется сигнал "1", данные с выходов 21 заносятся в ОЗУ 29. После занесения данных в ОЗУ 29, по сигналу "1" со второго выхода распределителя 2, поступающему на счетный вход первого нереверсивного счетчика 33, счетчик переводится в следующую кодовую позицию. В результате появляется адрес выборки очередного задатчика измеряемого параметра. На установленный адрес "настраиваются" коммутаторы 4 и 5, элементы памяти 9 и 10, ОЗУ 29. По сигналу "1" с третьего выхода распределителя вновь формируется сигнал "1" на вы ходе ИЛИ 26, который переводит ОЗУ 29 в режим считывания данных из ячейки, соответствующей вновь подключенному задатчику измеряемого параметра (режим считывания задается сигналом "0" на управляющем входе ОЗУ 29). Считываемый из ОЗУ 29 код подается на группу информационных входов счетчика 21, причем в данный момент времени сигнал "1" подан на управляющий (У) вход счетчика. В результате выходной код ОЗУ 29 вводится в счетчик 21, чем и обеспечивается синхронность считывания данных от задатчика и представления данных, отражающих число зафиксированных ранее аварийных сигналов от выбранного задатчика. Как указывалось, если число зафиксированных аварийных сигналов соответствует коду "настройки" дешифратора 23, на его выходе образуется сигнал "1" - состояние счетчика после этого не изменяется, т. е. устройство запоминает зафиксированное аварийное событие. Видно, что код "настройки" 23 определяет число аварийных сигналов, фиксируемых в последовательных отсчетах одного измеряемого параметра. Только после установки в счетчике 21 этого числа на него реагирует деши фратор 23. Благодаря этому предотвращается перевод устройства в режим регистрации аварийных событий из-за воздействия на него случайных помех или выбросов измеряемых параметров. Вводимая инерционность фиксации аварийных событий может изменяться путем коррекции кода "настройки" дешифратора 23 с учетом реальных условий работы устройства. Одновременно с определением поступления аварийных сигналов устройством также определяется целесообразность переключения АЦП6 на прием сигнала от задатчика группы 2. Такое переключение должно произойти, если зафиксировано предельное (выше аварийного) значение сигнала от подключенного к АЦП6 задатчика из группы 1. Установленное предельное значение для каждого измеряемого параметра в виде соответствующего кода заносится в элемент памяти 10. Считанный из элемента 10 код сравнивается с текущим значением кода от АЦП6 компаратором 8. Если значение кода от АЦП6 равно (или больше) значения кода от 10, при образовании сигнала "1" на первом выходе 2 формируется импульсный сигнал на выходе четвертого элемента И 15, который через третий элемент ИЛИ 27 подается на управляющий (У) вход второго реверсивного счетчика 22. По этому сигналу в счетчик 22 записывается код, поданный на группу информационных (И) входов с выходов второго ОЗУ 30. В это время на вход управления (У) ОЗУ 30 подан сигнал "1", т.е. ОЗУ 30 переведено в режим записи, поэтому сигналы на выходах ОЗУ 30 эквивалентны сигналам "1". Эти сигналы и заносятся в счетчик 22. Таким образом, при фиксации предельного значения измеряемого параметра в счетчик 22 записывается максимально возможное значение кода. Если сигнал на выходе 8 равен "0", запись параллельного кода с выходов ОЗУ 30 в счетчик 22 запрещена, при этом, если в предшествующем отсчете измеряемого параметра было зафиксировано предельное значение, разрешается формирование сигнала на выходе пятого элемента И 16, который подается на вход обратного счета счетчика 22. Вычитание "1" из кода, хранимого в счетчике 22, запрещается, если он оказывается равным коду " настройки" второго дешифратора 24. Таким образом, после однократной фиксации предельного значения измеряемого параметра на выходе дешифратора 24-образуется сигнал "1", который удерживается в течение нескольких последующих отсчетов измеряемого параметра, причем число отсчетов однозначно определяется разностью между максимальным кодом состояния счетчика 22 и кодом, на который "настраивается" дешифратор 24. Аналогично тому, как было описано для ОЗУ 29, установленное состояние счетчика 22 по сигналам на входах "У" и "С" заносится в ОЗУ 30, а перед новым циклом управления счетчиком (по сигналу от ИЛИ 26) вновь переносится в счетчик. В течение всего интервала времени, когда сигнал на прямом выходе дешифратора 24 равен "1", сигналом от шестого элемента И 17 переводится в рабочее состояние коммутатор 5. Так как при этом разрешающийся сигнал на выходе седьмого элемента И 18 отсутствует, блокируется работа коммутатора 4. Благодаря этому АЦП6 после фиксации предельного значения сигнала от задатчика группы 1 переключается на работу с задатчиком этого же измеряемого параметра из группы 2, сигнал на выходе которого не ограничивается по уровню в аварийном режиме работы. Видно, что введением элементов фиксации предельного значения сигнала обеспечивается возможность регистрации текущи х значений параметров в аварийном режиме работе. Чтобы избежать пропуска аварийного режима после переключения АЦП6 на работу с задатчиком группы 2, сигнал с прямого выхода дешифратора 24 через четвертый элемент ИЛИ 28 подается на вход первого элемента И 12, чем достигается наращивание на "1" кода счетчика 21, даже если сигнал от 11 становится равным "0" после переключения АЦП6 на работу с задатчиком из группы 2. Так как данное устройство подключает к АЦП6 задатчик из группы 2 в течение фиксированного числа отсчетов, устройство, принимающее данные, однозначно может идентифицировать информацию от задатчиков разных групп. Рассмотрим работу устройства в режиме записи и считывания кодов измеряемых параметров в нормальном и аварийном режимах. Для регистрации аварийного процесса необходимо передать от устройства не только текущие значения параметров, получаемые в "реальном времени", но и данные (ретроспективу), фиксировавшиеся в течение оговоренного времени до начала аварии. Аварийные сигналы, в общем случае, могут поступать от нескольких задатчиков в пересекающиеся отрезки времени, поэтому необходимо обеспечить возможность регистрации астрономического (абсолютного) времени возникновения каждого аварийного сигнала независимо от их числа и временных сдвигов между ними. Следует также обеспечить постоянство интервалов времени записи ретроспективы для любого измеряемого параметра независимо от времени фиксации начала аварийного процесса. Требуемое время записи "доаварийных" данных, т. е. ретроспективы, может быть представлено числом отсчетов значений каждого измеряемого параметра. Если требуемое время записи ретроспективы равно Тр, а требуемое число отсчетов любого измеряемого параметра за один период напряжения сети равно N2, Tp N3 = N . Tc 2 Требуемые требуемое число отсчетов, составляющи х ретроспективу, равно N3 отсче там при значения N1 и N3 определяют число разрядов "n" и "р" в первом 33 и втором 34 нереверсивном счетчиках: (S - знак округления до ближайшего большего целого). В третьем ОЗУ 31 должны храниться "доаварийные" данные для всех измеряемых параметров, в связи с чем ОЗУ 31 должно включать "n × р" ячеек памяти. Длительность аварийного процесса может существенно превышать требуемое время Тр, а аварийные сигналы от разных задатчиков измеряемых параметров могут возникать в произвольные моменты времени протекания аварийного процесса, поэтому отрезки времени записи ретроспективы (Тр) могут быть существенно сдвинуты для разных измеряемых параметров, а хранимые в ОЗУ 31 данные для разных измеряемых параметров могут относиться к разным отрезкам времени. Для расширения рамок, в которых могут регистрироваться аварийные события, в устройство вводится третий нереверсивный счетчик 35. Если число разрядов в счетчике 35 равно "q", интервал времени регистрации аварийных событий (Тас) становится равным Тас = 2q × Тр. Счетчик 35 переключается в следующую кодовую позицию при каждом переполнении счетчика 34, а удерживается в начальном (нулевом) состоянии сигналом по R-входу до момента перевода первого триггера 36 в состояние "1". Триггер 36 переводится в состояние "1" сигналом по С-входу при фиксации дешифратором 23 первого аварийного сигнала и удерживается в этом состоянии до поступления от внешнего устройства сигнала "завершение" после передачи всех данных. Таким образом, код состояния счетчика 35 соответствует числу переполнений счетчика 34 после обнаружения первого аварийного сигнала. Код состояния счетчика 35 записывается в ОЗУ 31 в N 1, ячеек с адресами от "0" до (N1-1), для каждого измеряемого параметра в ОЗУ 31 выделяется по одной ячейке для записи в нее текущего значения кода состояния счетчика 35. В остальные ячейки ОЗУ 31 записываются текущие значения кодов от АЦП6. Подключение к информационным (И) входам ОЗУ 31 кода от АЦП6 или от счетчика 35 обеспечивается коммутатором 40 цифровых сигналов, к первой и второй группе информационных входов которого подключены, соответственно, выходы АЦП6 и счетчика 35. На вход управления (У) коммутатора 40 подан сигнал от второго триггера 37, который переводится в состояние "1" при переполнении счетчика 34 (т. е. по спаду сигнала на выходе старшего разряда счетчика 34), а возвращается в состояние "0" при появлении сигнала "1" на выходе младшего (первого) разряда счетчика 34. В течение времени, когда на адресных входа х ОЗУ 31 устанавливаются коды от "0" до (N1-1), в него записывается код состояния счетчика 35. Запись данных в ОЗУ 31 разрешена до момента фиксации дешифратором 23 аварийного режима, после чего прекращается формирование сигналов "1" на выходе И 14 и ОЗУ 31 не переводится в режим записи данных. Видно, что в ОЗУ 31 циклически заносится N3 отсчетов каждого измеряемого параметра до момента обнаружения аварийного значения данного параметра, т. е. в ОЗУ 31 хранится ретроспектива по каждому измеряемому параметру. Один (нулевой) отсчет каждого измеряемого параметра заменяется текущим значением состояния счетчика 35. Это позволяет расширить временные рамки записи ретроспективы при существенных временных сдвигах между моментами фиксации аварийных значений сигналов от разных задатчиков, В четвертое ОЗУ 32 циклически заносятся коды текущих значений измеряемых параметров, полученные от АЦП6. Адресные и управляющие (С) сигналы ОЗУ 31 и 32 идентичны. Первым сигналом "1" от дешифратора 23 переводится в состояние "1" третий триггер 38. Сигнал от 38 подается на Д-вход четвертого триггера 39, перевод в состояние "1" которого синхронизирован с моментом переполнения счетчика 34 и установкой в состояние "1" триггера 37. Выход триггера 39 является выходом "запрос" устройства. Таким образом, внешний признак возникновения аварийного режима формируется в фиксированное время. По сигналу "запрос" работа устройства приостанавливается, т. к. генератор, распределитель и счетчики 33 и 34 удерживаются сигналом "1" от триггера 39 в начальном состоянии. Внешнее устройство по сигналу "запрос" фиксирует текущее астрономическое время и формирует сигнал "управление". Указанным сигналом работа устройства деблокируется, кроме того, разрешается передача от восьмого элемента И 19 сигналов "считывание". Моменту появления сигнала "считывании" соответствует вывод из ОЗУ 31 и 32 ретроспективы и текущи х данных, что позволяет внешнему устройству синхронизировать прием данных, начиная с тех, которые записаны в ячейке с нулевым адресом. После окончания ввода текущи х данных и ретроспективы от внешнего устройства поступает сигнал "завершение", которым приводится в начальное состояние триггер 36 и счетчик 21. Время удержания сигнала "завершение" должно быть не меньше времени получения одного отсчета всех измеряемых параметров, чтобы обеспечить обнуление всех ячеек памяти ОЗУ 29 и, как следствие, обнулить содержимое ячеек "0"...(N1-1) ОЗУ 31. После этого устройство выводится из режима хранения данных предшествующего аварийного события и готово к началу регистрации очередного события. Следует отметить, что интервал времени, когда проводится обнуление ячеек памяти ОЗУ 29 и 31 является "мертвой зоной", в пределах которой устройство нечувствительно к новым аварийным сигналам. Если N 2 = 10, время, "мертвой зоны" не превышает нескольких мсек, т. е. наличие "мертвой зоны" не сказывается на процессе регистрации следующих др уг за другом аварийных событий, причем одно аварийное событие может охватывать произвольное число аварийных сигналов, получаемых от разных задатчиков. Докажем, что по данным, передаваемым устройством, возможна регистрация аварийного процесса без необходимости передачи дополнительных данных. Для регистрации астрономического (абсолютного) времени возникновения "х"-го аварийного сигнала используются время (Та) поступления во внешнее устройство сигнала "запрос" и данные, считанные из ОЗУ 31. Предположим, что из ячейки (х-1) ОЗУ 31 считано кодовое значение "lx", а из ячейки Чх, соответствующей "Ч"-му отсче ту "х"-го параметра, код, равный или превышающий установленное для "х"-го параметра аварийное значение. Абсолютное время возникновения "х"-го аварийного сигнала (Tax) вычисляется из выражения причем абсолютное время появления первого аварийного сигнала Т1 с учетом того, что І1 = 0, равно: Точность фиксации времени появления аварийных сигналов определяется задержкой реакции внешнего устройства на сигнал "запрос" и дискретностью отсчетов значений одного и того же измеряемого параметра, Tc . N2 При использовании во внешнем устройстве быстродействующи х процессоров указанным равного временем задержки можно пренебречь. Тогда погрешность определения абсолютного времени появления Tc , N2 т. е. 2 мсек при N ≥ 10, и не зависит от числа аварийных любого аварийного сигнала не превышает 2 сигналов и временных сдвигов между ними. Важно, что вводимая с помощью счетчика 21, дешифратора 23 и ОЗУ 29 инерционность выдачи сигнала "запрос" не влияет на процесс определения времени появления аварийных сигналов, т. к. она лишь смещает момент появления сигнала "запрос", но не изменяет данные, заносимые ОЗУ 31. При расшифровке ретроспективы необходимо учесть, что отсчет измеряемого параметра, максимально удаленный от момента фиксации аварийного сигнала, т. е. начало ретроспективы, следует за тем отсчетом, в котором зафиксировано аварийное значение. По данным, считанным из ОЗУ 32, внешнее устройство определяет масштабный коэффициент, который должен быть использован при вычислении абсолютных значений измеряемых параметров по полученным кодовым значениям. Масштабный коэффициент зависит от соотношения между входной и выходной величинами сигналов задатчиков. В связи с тем, что к АЦП6 в произвольные моменты времени подключаются задатчики из группы 1 и 2, для которых указанные соотношения различны, синхронно с переключениями задатчиков должен изменяться и масштабный коэффициент. Масштабный коэффициент, соответствующий за датчику из гр уппы 2, должен применяться для отсчетов данных из ОЗУ 32, начиная с того, в котором записано предельное (или большее) значение параметра. Число последующих отсчетов, для которых должен быть использован этот масштабный коэффициент, определяется кодом "настройки" дешифратора 24 и известно устройству приема данных. Важно подчеркнуть, что благодаря синхронности записи данных в ОЗУ 31 и 32, масштабные коэффициенты для данных этих ОЗУ должны быть одинаковыми. Описанный выше алгоритм работы устройства предполагает передачу данных по инициативному сигналу "запрос". Предложенное устройство обеспечивает возможность передачи данных также по импульсному сигналу "вызов" от внешнего устройства. По этому сигналу триггер 38 (по S-входу) переводится в состояние "1", а затем, после завершения очередного цикла опроса всех задатчиков, устанавливается в состояние "1" и триггер 39. С этого момента работа устройства идентична описанной выше. Для контроля работоспособности устройства в тестовом режиме в элемент 9 могут быть занесены такие малые кодовые значения для одного, нескольких или всех измеряемых параметров, которые приведут к интерпретации устройством нормальных значений как аварийных. По результату реакции устройства и выдаваемым им данным определяется его работоспособность. Тестовый режим может быть также реализован путем записи в элемент 10 таких кодовых значений, которые при обработке данных от АЦП6 должны привести к фиксации устройством достижения сигналами от задатчиков предельных значений. По полученным от устройства данным определяется работоспособность элементов, используемых для коммутации задатчиков групп 1 и 2 и для определения масштабных коэффициентов. Итак, предложенное устройство обеспечивает контроль за величинами сигналов от задатчиков в нормальном и аварийном режимах, причем в аварийном режиме устройство передает данные, достаточные для регистрации (осциллографирования) аварийных событий без передачи избыточных сообщений или признаков. Благодаря введению новых элементов и связей между ними и элементами, общими для предложенного устройства и устройства-прототипа, достигается поставленная цель. Устройство по авторскому свидетельству №1236530, прототип предлагаемого устройства, является одновременно базовым образцом.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюPortnov Yevhen Mykhailovych, Portnov Mykhailo Lvovych

Автори російськоюПортнов Евгений Михайлович, Портнов Михаил Львович

МПК / Мітки

МПК: G08C 19/28

Мітки: кодоімпульсний, передавальний, пристрій

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/8-23695-kodoimpulsnijj-peredavalnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кодоімпульсний передавальний пристрій</a>

Попередній патент: Турбодетандерний агрегат

Наступний патент: Спосіб двотактного підсилення електричного сигналу з нерівномірним спектром

Випадковий патент: Шинопровід