Спосіб управління теплообміном у вентиляційному апараті або в апараті для кондиціювання повітря та пристрій для його здійснення

Номер патенту: 26103

Опубліковано: 30.04.1999

Автори: Сантавуорі Еско Тапіо, Лескінен Сеппо Юхані, Ролін Інгмар Ерік

Формула / Реферат

1. Способ управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, в котором тепло, содержащееся в выпускаемом воздухе, возвращают в подаваемый воздух посредством цепи регенерации тепла, основанной на циркуляции жидкого теплоносителя, энергию дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения подают к цепи регенерации тепла, когда теплообмен недостаточен для сохранения желаемой температуры подаваемого воздуха, подачу энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения контролируют для достижения желаемой температуры подаваемого воздуха, отличающийся тем, что управляют подачей энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения посредством измерения температур, а также потоков жидкого теплоносителя и дополнительной энергии для сведения к минимуму подачи дополнительной энергии.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измеряют температуру жидкого теплоносителя по обеим сторонам теплообменника для подаваемого воздуха и теплообменника для выпускаемого воздуха, измеряют температуру подаваемой дополнительной энергии теплоносителя, измеряют поток теплоносителя, циркулирующий в цепи регенерации тепла, измеряют поток теплоносителя, обходящий теплообменник для подаваемого воздуха, и измеряют поток теплоносителя, подающий дополнительную энергию, для расчета требуемой подачи дополнительной энергии и управления ею.

3. Устройство для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, содержащее цепь регенерации тепла на основе циркуляции жидкого теплоносителя, включающую теплообменники в потоках подаваемого и выпускаемого воздуха, соединяющий их контур теплоносителя и включенный в этот контур циркуляционный насос между указанными теплообменниками для циркуляции жидкого теплоносителя по замкнутому контуру, подводящую цепь для энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения, соединенную с цепью регенерации тепла, средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения, отличающееся тем, что содержит измерительные средства для измерения температур и потоков жидкого теплоносителя и дополнительной энергии, причем измерительные средства подсоединены к обоим средствам для управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения с тем, чтобы свести к минимуму подаваемую дополнительную энергию.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что содержит средства для управления течением полного потока теплоносителя, циркулирующего в цепи регенерации тепла.

5. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что содержит измерительные средства для измерения температуры теплоносителя по обеим сторонам теплообменника для подаваемого воздуха и теплообменника для выпускаемого воздуха, измерительное средство для измерения температуры теплоносителя, подающего дополнительную энергию, измерительное средство для измерения потока теплоносителя, циркулирующего в контуре теплоносителя, измерительное средство для измерения потока теплоносителя, обходящего теплообменник для подаваемого воздуха, и измерительное средство для измерения потока теплоносителя, подающего дополнительную энергию.

6. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что циркуляционный насос выполнен с возможностью регулировки скорости нагнетания в цепи регенерации тепла.

7. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения выполнены с возможностью управления подачей дополнительной энергии таким образом, что температура подаваемого воздуха поддерживается в пределах рабочего диапазона, в котором количество дополнительной энергии ограничено.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения выполнены с возможностью регулирования потока подаваемого воздуха в пределах рабочего диапазона, в котором количество дополнительной энергии ограничено.

9. Устройство по п.3, отличающееся тем, что средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения выполнены с возможностью предотвращения или ограничения осушения воздуха при охлаждении системы кондиционирования воздуха посредством регулирования потока воздуха в аппарате в ответ на потребление энергии.

Текст

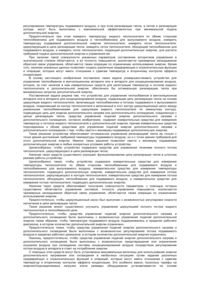

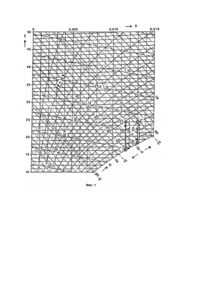

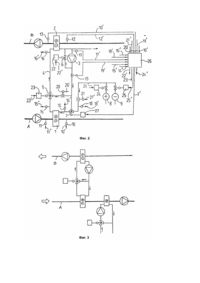

Настоящее изобретение относится к способу управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха. Известен способ управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, описанный в публикации [1], прототип, согласно которому тепло, содержащееся в выпускаемом воздухе, возвращают в подаваемый воздух посредством цепи теплообмена, основанной на циркуляции жидкого теплоносителя, энергию дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения подают к цепи теплообмена, когда теплообмен недостаточен для сохранения желаемой температуры подаваемого воздуха, подачу энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения контролируют для достижения желаемой температуры подаваемого воздуха. Этот способ базируется на регулировании подачи энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения только в зависимости от температуры воздуха и для этого способа характерны существенные недостатки. Фактически, этот способ позволяет управлять потоком жидкого теплоносителя, проходящего через теплообменник подаваемого воздуха, в соответствии с температурами подаваемого воздуха и выпускаемого воздуха, но без учета информации о результатах управления, то есть о том, каков поток жидкого теплоносителя, проходящего через теплообменник подаваемого воздуха, и какое влияние на работу теплообменника оказывает изменение потока. Может оказаться, что характеристики теплообменника в отношении теплопереноса будут заметно ухудшены при изменениях потока жидкого теплоносителя, связанных со стремлением удовлетворить условию DTe = DTS. На самом деле, повышенная температурная эффективность могла бы быть достигнута при таком потоке через теплообменник, при котором условие DTe = DTS не выполняется. По существу условие DTe = DTS требует, чтобы: a) характеристики теплопередачи теплообменников подаваемого и выпускаемого воздуха были одинаковы; b) потоки подаваемого и выпускаемого воздуха были равны; c) характеристики теплообменника подаваемого воздуха в отношении теплопередачи не изменялись даже при изменении проходящего через него потока жидкого теплоносителя. Условие (a) на практике выполнить весьма затруднительно, и не существует теплообменника, удовлетворяющего условию (c). Кроме того, следует учитывать изменение вязкости теплоносителя при изменении наружной температуры, а, следовательно, и средней температуры упомянутого теплоносителя. Также должны приниматься во внимание и другие менее важные факторы. Следствием всего вышесказанного является то, что даже если при регенерации тепла в заданных условиях получаются заданные величины, средняя температурная эффективность, достигаемая за более продолжительный период, в целом будет ниже, чем предусмотрено, причем часто более чем на 10%. Известно устройство для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, описанное в публикации [2], прототип, содержащее цепь регенерации тепла на основе циркуляции жидкого теплоносителя, содержащую теплообменники в потоках подаваемого и выпускаемого воздуха, и подводящую цепь для энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения, соединенную с цепью регенерации тепла и средства для управления подачей дополнительной энергии. Известное устройство, показанное на нижеприведенной схеме, имеет отдельные теплообменники для подаваемого воздуха A и выпускаемого воздуха B, и теплообменную трубопроводную систему между ними, включающую в себя насос для циркуляции жидкого теплоносителя по замкнутой цепи. Трубопроводная система включает в себя клапан для пропускания части потока жидкого теплоносителя мимо теплообменников. Для регулирования конечной температуры подаваемого воздуха в потоке подаваемого воздуха установлен радиатор и энергия дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения подводится к входному каналу, ведущему к теплообменнику подаваемого воздуха посредством регулирующего клапана. Если вышеупомянутое эмпирическое правило DTe = DTS применяется к такой системе, то регенерация тепла в значительной степени отклоняется от оптимальной эффективности работы, особенно, если подача дополнительной энергии приближается к наивысшей. Если подводимое количество дополнительной энергии регулируется в соответствии с желаемой температурой подаваемого воздуха, что имеет место в случае обычных систем, вполне возможно, что система будет далека от достижения оптимальной точки регенерации тепла, другими словами, энергия расходуется вхолостую, если выполняется условие DTe = DTs. В основу настоящего изобретения поставлена задача создать способ для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, который за счет дополнительной регистрации и управления параметрами полного потока жидкого теплоносителя в цепи регенерации тепла обеспечил бы оптимальную регенерацию тепла при минимальных затратах дополнительной энергии. Поставленная задача решена тем, что в способе управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, в котором тепло, содержащееся в выпускаемом воздухе, возвращают в подаваемый воздух посредством цепи регенерации тепла, основанной на циркуляции жидкого теплоносителя, энергию дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения подают к цепи регенерации тепла, когда теплообмен недостаточен для сохранения желаемой температуры подаваемого воздуха, подачу энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения контролируют для достижения желаемой температуры подаваемого воздуха, согласно изобретению, управляют подачей энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения посредством измерения температур, а также потоков жидкого теплоносителя и дополнительной энергии для сведения к минимуму подачи дополнительной энергии. В таком способе управления может осуществляться более тщательное, чем в прототипе, регулирование температуры подаваемого воздуха, и при этом регенерация тепла, а летом и регенерация холода, могут быть выполнены с максимальной эффективностью при минимальной подаче дополнительной энергии. Предпочтительно при этом измерять температуру жидкого теплоносителя по обеим сторонам теплообменника для подаваемого воздуха и теплообменника для выпускаемого воздуха, измерять температуру подаваемой дополнительной энергии теплоносителя, измерять поток теплоносителя, циркулирующий в цепи регенерации тепла, измерять поток теплоносителя, обходящий теплообменник для подаваемого воздуха, и измерять поток теплоносителя, подающий дополнительную энергию, для расчета требуемой подачи дополнительной энергии и управления ею. При наличии такой совокупности указанных параметров составление алгоритмов управления в значительной степени облегчается, а их точность повышается, исключаются чрезмерные запаздывания обратной связи управления, облегчаются также операции по ограничению использования энергии. Кроме того, наличие указанных данных позволяет создать различные предваряющие и ограничительные функции и операции, которые могут иметь отношение к сдвигам температур и вторичному контролю эффекта конденсации. В основу настоящего изобретения поставлена также задача усовершенствовать устройство для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, которое, за счет наличия в нем измерительных средств для регистрации температур и потоков жидкого теплоносителя и дополнительной энергии, обеспечило бы оптимальную регенерацию тепла при минимальных затратах дополнительной энергии. Поставленная задача решена тем, что устройство для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, содержащее цепь регенерации тепла на основе циркуляции жидкого теплоносителя, включающую теплообменники в потоках подаваемого и выпускаемого воздуха, соединяющий их контур теплоносителя и включенный в этот контур циркуляционный насос между указанными теплообменниками для циркуляции жидкого теплоносителя по замкнутому контуру, подводящую цепь для энергии дополнительного нагрева или дополнительного охлаждения, соединенную с цепью регенерации тепла, средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения, согласно изобретению, содержит измерительные средства для измерения температур и потоков жидкого теплоносителя и дополнительной энергии, причем измерительные средства подсоединены к обоим средствам для управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения с тем, чтобы свести к минимуму подаваемую дополнительную энергию. Такое решение устройства обеспечивает оптимальное управление регенерацией тепла ие только с точки зрения достижения требуемой температуры подаваемого воздуха, но и с точки зрения требуемой для этого дополнительной энергии. Именно такое решение позволяет свести к минимуму подаваемую дополнительную энергию в любых конкретных условиях работы устройства. Целесообразно, чтобы устройство содержало средства для управления течением полного потока теплоносителя, циркулирующего в цепи регенерации тепла. Наличие таких средств существенно упрощает функционирование цепи регенерации тепла в штатном режиме работы устройства. Целесообразно также, чтобы устройство содержало измерительные средства для измерения температуры теплоносителя по обеим сторонам теплообменника для подаваемого воздуха и теплообменника для выпускаемого воздуха, измерительное средство для измерения температуры теплоносителя, подающего дополнительную энергию, измерительное средство для измерения потока теплоносителя, циркулирующего в контуре теплоносителя, измерительное средство для измерения потока теплоносителя, обходящего теплообменник для подаваемого воздуха, и измерительное средство для измерения потока теплоносителя, подающего дополнительную энергию. Наличие таких средств обеспечивает получение совокупности параметров, с помощью которых существенно облегчается управление системой, точность управления повышается, исключаются чрезмерные запаздывания обратной связи управления, облегчаются также операции по ограничению использования энергии. Предпочтительно, чтобы циркуляционный насос был выполнен с возможностью регулировки скорости нагнетания в цепи регенерации тепла. Такое решение может существенно улучшить управление циркуляцией полного потока жидкого теплоносителя в теплообменной цепи. Предпочтительно, чтобы средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения были выполнены с возможностью управления подачей дополнительной энергии таким образом, чтобы температура подаваемого воздуха поддерживалась в пределах рабочего диапазона, в котором количество дополнительной энергии ограничено. Предпочтительно также, чтобы средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения были выполнены с возможностью регулирования потока подаваемого воздуха в пределах рабочего диапазона, в котором количество дополнительной энергии ограничено. Наконец, предпочтительно, чтобы средства управления подачей энергии дополнительного нагрева и дополнительного охлаждения были выполнены с возможностью предотвращения или ограничения осушения воздуха при охлаждении системы кондиционирования воздуха посредством регулирования потока воздуха в аппарате в ответ на потребление энергии. С помощью этих средств могут быть установлены максимальные величины для использования энергии дополнительного нагревания или охлаждения в необычных ситуациях путем задания различных предваряющих и ограничительных функций и операций, которые могут иметь отношение к сдвигам температур и вторичному контролю эффекта конденсации. Это особенно важно, поскольку тарифы на энергию/подсоединяемые нагрузки и/или размеры оборудования устанавливаются на основе максимальных величин. Далее изобретение будет раскрыто более подробно со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых: на фиг.1 представлена диаграмма, иллюстрирующая фазовое превращение воздуха; на фиг.2 - один из предпочтительных вариантов осуществления устройства для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха согласно изобретению. Изобретение основано на простом понимании того, что регенерация тепла оптимальна, когда количество дополнительной энергии, подаваемой к цепи обратного потока, составляет минимальную величину, требуемую условиями работы. Фактически, вместо оптимизации работы по регенерации тепла сделана попытка свести к минимуму подачу дополнительной энергии. На практике это осуществляется с помощью измерения параметров потока жидкого теплоносителя, циркулирующего в цепи регенерации тепла, а также его температуры до и после обоих теплообменников. Если по известным методикам составить алгоритмы управления соотношением этих величин, то станет понятно, что обычное управление направлением части потока жидкости теплоносителя с помощью клапана по обходному пути не приведет к оптимальному результату или к хорошей точности регулирования. Посредством управления циркуляцией полного потока жидкого теплоносителя в теплообменной цепи работа может быть существенно улучшена. Управление может быть осуществлено способами, которые сами по себе известны, - посредством бесступенчатого регулирования скорости вращения циркуляционного насоса или посредством двухскоростного мотора, путем дросселирования потока с помощью заслонки и т.д., в виде управления путем перепуска от подающей стороны насоса к его всасывающей стороне, либо в виде сочетания этих или иных способов управления, которые сами по себе известны. Составление алгоритмов управления в значительной степени облегчается, а их точность повышается, если в дополнение к параметрам потока и температурам жидкого теплоносителя измеряются температуры воздуха Ts1, TS2, Te1 и Ts2 на входе и выходе теплообменников, установленных в каналах поступающего и выпускаемого воздуха, соответственно, а также количество дополнительной энергии, подаваемой в систему, то есть поток жидкого теплоносителя и его температуры на входе или выходе. Определенное преимущество получается тогда, когда в потоках воздуха происходят фазовые превращения, обычно это конденсация пара, и в редких случаях - испарение воды, вызывающие резкие изменения характеристик теплообменника, в котором происходит фазовое превращение, а также теплового потока через упомянутый теплообменник. Это явление сразу же и четко будет отражаться на потоках энергии, но легко может остаться незамеченным при измерении температуры воздуха. Относительно легко составить алгоритм, основанный на сравнении измеренных переменных величин, который позволяет откорректировать работу с целью ее оптимизации. Однако, следует подчеркнуть, что, например, температуры воздуха представляют собой лишь вспомогательные переменные, которые не регулируются. В системе согласно изобретению, например, температура подаваемого воздуха, которая обычно регулируется, представляет собой лишь граничное условие, устанавливающее ограничения на управление потоками энергии. Температура поступающего воздуха несомненно также может контролироваться, но это осуществляется, например, в ответ на комнатную температуру и влечет за собой лишь изменение одного из граничных условий в отношении оптимизации потоков энергии и управления ими. Таким образом, базовая концепция заключается в сведении к минимуму использования энергии посредством измерения параметров, влияющих на упомянутое использование, причем посредством их изменения согласно алгоритмам управления, иными словами контролируются потоки жидкого теплоносителя, их температуры и соотношения. При этом алгоритмы управления фактически основаны на соотношениях изменения энтальпии. Посредством применения этой базовой концепции дополнительные алгоритмы, ограничения и операции, которые не включены в обычную логику управления, легко могут быть введены в логику управления согласно настоящей системе. Например, в системе с изменяемым воздушным потоком ненужное осушение и бесполезное растрачивание эффективности охлаждения легко происходят тогда, когда температура подаваемого воздуха относительно низка, а содержание влаги высоко, например tu = 22°C, j = 80%, что представляет собой случай, в основном соответствующий позднему летнему времени. При такой ситуации обычная логика управления осуществляет управление аппаратом для кондиционирования воздуха так, чтобы уменьшить мощность, потребляемую вентилятором, например, таким образом, чтобы температура подаваемого воздуха составляла 16°C, а воздушный поток составлял 60% номинального воздушного потока. При этом количественными величинами, которые должны быть измерены, являются объемный поток V, а также начальная и конечная температуры tsa и ts1 подаваемого воздуха. Теперь проследим за фазовым превращением воздуха с помощью xh-диаграммы, представленной на фиг.1. Согласно этой диаграмме, поступающий воздух находится в точке A, где: температура tsa = 22°C; содержание влаги XA = 0,013кг H2O/кг сухого воздуха; энтальпия hA = 55кДж/кг сухого воздуха; воздушный поток VA = 0,6 V0 (V0 - 100% воздушный поток). Когда подаваемый воздух охлаждается, он вначале охлаждается сухим от точки A до точки B согласно фиг.1. В этой точке температура составляет 18°C, а воздух находится в его точке росы, то есть относительная влажность составляет 100%. Когда охлаждение продолжается, начинается конденсация влаги из воздуха, то есть содержание влаги в воздухе уменьшается и происходит выделение тепла. Согласно фиг.1, воздух подвергается фазовому превращению от точки B до точки C, в которой: температура tsc = 16°C; содержание влаги Xc = 0,0115кг H2O/кг сухого воздуха; энтальпия hc = 46кДж/кг сухого воздуха; воздушный поток Vc = 0,6 V0 (V0 - 100% воздушный поток). Предположим, что тепловая нагрузка помещения с кондиционируемым воздухом, такова, что воздух в помещении нагревается на 8°, то есть до 24°C от точки C до точки D согласно фиг.1. Мощность, требуемая для охлаждения помещения, получается из формулы: Мощность, которая может быть обеспечена для охлаждения помещения получается из формулы: В этой формуле c представляет собой удельную теплоемкость кДж/кг °C воздуха. При более тщательном рассмотрении фазового превращения A ® B ® C видно, что при охлаждении от точки A до точки B, то есть при разности температур Dt = 22 - 18 = 4°C, требуется мощность Dh = 55 - 51 = 4кДж/кг. С другой стороны, при охлаждении от точки B до точки C, т.е. при разности температур Dt = 18 16 = 2°C требуется мощность Dh = 51 - 46 = 5кДж/кг. Это обусловлено теплом, выделяемым паром при его конденсации между точками B и C. Таким образом, при чрезмерном осушении расходуется такая же мощность, что и при понижении температуры. Способ согласно изобретению способен обеспечивать минимальную энергию даже и в этом случае. Когда энергия, подводимая к устройству, измеряется, например, путем измерения потока жидкого теплоносителя, подаваемого к устройству, а также его температур на входе и выходе, узел управления может быть запрограммирован на основе измеренных сигналов с тем, чтобы вычислить мощность, используемую на охлаждение, по формуле: где m n - масса потока жидкого теплоносителя, кг/с; cn - удельная теплоемкость жидкого теплоносителя, кДж/кг °C; tn1, tn2 - температура жидкого теплоносителя на входе и выходе, °C. Полученная величина по существу та же, что и вычисленная выше величина F1. Эта величина сравнима с потребляемой мощностью, соответствующей сухому охлаждению, которая вычисляется узлом управления на основе измеренного потока подаваемого воздуха, а также начальной и конечной температур подаваемого воздуха, по формуле: Когда узел управления определяет, что F3 = F3 = zV0 больше, чем F4 = 3,6zV0, он переходит к блоку, где конечная температура воздуха повышена, а объемный поток одновременно увеличен, например, таким образом, что температурный градиент в 1° соответствует 10% - му увеличению потока воздуха. Когда при управлении достигается конечная температура 18°C, он устанавливает, что F4 = F2, и в этой ситуации никакого осушения не выполняется и регулирование прекращается. Воздушный поток может контролироваться с тем, чтобы он был надлежащим, либо узел управления может вычислить его по формуле: В этом случае мощность, расходуемая в системе на охлаждение, будет составлять Очевидно, что при оптимизации подобным образом устройство потребляет меньшую более чем на 10% мощность охлаждения, чем устройства, управляемые посредством известных способов управления, т.е. F5/F1 = 4,8/5,4 = 0,89. Выше логика управления для ясности приведена в виде законченной расчетной формулы. В действительности большинство выражений, относящихся к управлению, извлекаются из памяти программы в виде констант (например, z × c × V0), варьируемых переменных и т.п. Вместо измеряемых переменных (например, Vi = Vi(tsA)), могут быть использованы полные расчетные матрицы или кривые управления, и т.д. На практике конечная температура воздуха повышается посредством ограничения потока m дополнительного охлаждающего жидкого теплоносителя, подаваемого в контур теплоносителя (приведенная выше формула для F3), в результате чего температура в контуре теплоносителя увеличивается, что приводит к увеличению конечной температуры подаваемого воздуха, в результате чего увеличивается поток подаваемого воздуха и так далее. Как будет видно, эти корреляции довольно сложны и их невозможно описать кратко, за исключением самого принципа. Однако, важно то, что в общем случае оптимизация невозможна без измерения и определения потоков энергии. Такая логика также может быть встроена и в устройства, отличающиеся от устройства для циркуляции теплоносителя. Однако, измерение энергии не происходит само по себе. Соответствующие устройства должны быть встроены в цепи нагрева и охлаждения, при этом может легко оказаться, что достигнутая экономия не достаточна, чтобы окупить дополнительные капиталовложения. Многие другие операции могут быть введены "бесплатно" в качестве программного обеспечения современных узлов управления. Ограничения пиковой мощности, сообщения о потреблении энергии, оценка необходимости таяния или управления таянием и т.д. не требуют какого-либо дополнительного оборудования. Настоящее изобретение также относится к устройству для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, предназначенному для осуществления способа согласно изобретению. На фиг.2 представлена схема заявляемого устройства для управления теплообменом в вентиляционном аппарате или в аппарате для кондиционирования воздуха, которая почти идеальна в отношении использования энергии. Устройство, показанное на фиг.2, имеет цепь регенерации тепла, включающую отдельные теплообменники 1 и 2 для подаваемого воздуха A и выпускаемого воздуха B, и циркуляционный насос 3, включенный в контур теплоносителя 4 между указанными теплообменниками, для циркуляции жидкого теплоносителя по замкнутому контуру. Трубопроводная система имеет клапан 5 для пропускания части потока жидкого теплоносителя мимо теплообменника 1 или теплообменника 2 и клапан 6 для возвращения части потока теплоносителя, создаваемого насосом 3 непосредственно от подающей стороны к всасывающей стороне. Впускной канал контура теплоносители 4, который ведет к теплообменнику 1, посредством клапана 7 соединен с источником тепла 8 и источником охлаждения 9. Устройство снабжено измерительными средствами в виде термодатчиков 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 для измерения температуры воздуха и теплоносителя с обеих сторон теплообменников 1 и 2, термодатчиком 18 для измерения температуры теплоносителя, подводящего дополнительную энергию 18, а также измерительным средством 19 для измерения потока жидкого теплоносителя, циркулирующего в контуре теплоносителя 4, измерительным средством 20 для измерения потока, обходящего теплообменник 1, и измерительным средством 21 для измерения потока, подводящего дополнительную энергию. Серводвигатели 22, 23 предназначены для управления клапанами 6 и 5, являющимися средствами для управления течением полного потока теплоносителя, циркулирующего в контуре теплоносителя A. Серводвигателями снабжены также клапаны 24 и 25, регулирующие количество охлаждающего или нагревающего теплоносителя, подаваемого в контур теплоносителя 4 через клапан 7. Наконец, средства управления, кроме указанных клапанов, снабженных серводвигателями, включают в себя узел управления 26, куда поступают данные измерений с указанных выше термодатчиков для измерения температур и измерительных средств для измерения объемов потока, и который посредством подаваемых им сигналов осуществляет управление указанными клапанами с приводными устройствами. Устройство действует следующим образом. Насос 3 осуществляет циркуляцию жидкого теплоносителя по контуру теплоносителя 4 и теплообменникам 1 и 2. В условиях частичной нагрузки рабочие характеристики устройства могут регулироваться пропусканием части потока жидкого теплоносителя с помощью трехходового клапана 5 мимо теплообменника 1 или снижением циркуляции полного потока теплоносителя в устройстве посредством возвращения части потока теплоносителя, создаваемого насосом 3 непосредственно от подающей стороны к всасывающей стороне через клапан 6. Когда мощность теплообменников 1 и 2 недостаточна для поддержания желаемой температуры 10' подаваемого воздуха, при необходимости открывается клапан 24, ведущий к источнику тепла 8, или клапан 25, ведущий к источнику охлаждения 9. Количество охлаждающего или нагревающего теплоносителя, подаваемого в контур теплоносителя 4, регулируется трехходовым клапаном 7. Естественно, что клапаны 24, 25 также могут быть использованы непосредственно для регулирования. В целях регулирования температуры 14', 15', 16', 17', измеряются термостатами 14, 15, 16, 17 по обеим сторонам теплообменников 1 и 2, а температура 18' теплоносителя, подводящего дополнительную энергию, измеряется термостатом 18. Кроме того, поток 19' жидкого теплоносителя, циркулирующего в контуре теплоносителя 4, измеряется измерительным устройством 19, поток 20', обходящий теплообменник 1, - измерительным устройством 20, а поток 21', подводящий дополнительную энергию, измерительным устройством 21. Измеренные величины подаются к узлу управления 26, который рассчитывает потоки энергии, проходящие в различных участках устройства, а также потоки энергии, подаваемые к устройству и отводимые от него, на основе данных о потоках теплоносителя и температурах, и соответственно обеспечивает оптимизацию работы. Узел управления управляет работой клапанов 5, 6, 7 посредством управляющих сигналов 7', 22', 23' на серводвигатели 22, 23, 27 так, что поток дополнительной энергии, подаваемый через клапан 7, достигает своего минимального значения. Обработка управляющих сигналов может быть основана на предварительно запрограммированных алгоритмах или логических функциях узла управления. Так, программа управления может предусматривать возможность управления подачей дополнительной энергии таким образом, чтобы температура подаваемого воздуха 10' поддерживалась в пределах рабочего диапазона, в котором количество дополнительной энергии ограничено. Кроме того, логические функции узла управления могут предусматривать возможность регулирования потока подаваемого воздуха (А) в пределах рабочего диапазона, в котором количество дополнительной энергии ограничено, а также возможность предотвращения или ограничения осушения воздуха при охлаждении системы кондиционирования воздуха посредством регулирования потока воздуха (A) в аппарате в ответ на потребление энергии. Важно то, что управление основано на регулировании потоков энергии и их отношений, а также на сведении к минимуму количества подаваемой дополнительной энергии (8, 9). Измерение потоков 21' и 20' текучей среды, а также температура 18 не обязательно. Однако, оно значительно облегчает составление алгоритмов и исключает чрезмерные запаздывания обратной связи управления. Посредством потока 21' жидкого теплоносителя и температуры 18' также легко определить операции по ограничению использования энергии. Значения температур 11', 12', 13', измеренные термостатами 11, 12, 13, для реального управления не обязательны, однако они позволяют создать различные предваряющие и ограничительные функции и операции, которые могут иметь отношение к сдвигам температур 11' и/или 12', вторичному контролю эффекта конденсации 10' и 11' или 12' и 13' и т.д. Естественно, что управление может быть осуществлено обратным образом, так что температуры 10', 11', 12', 13' воздуха и воздушные потоки, например, используются в качестве измеряемых переменных, в то время как температуры 14', 15', 16', 17', 18', среды и потоки 19', 20', 21' теплоносителя используются в качестве регулируемых переменных и вспомогательных переменных. Выше изобретение раскрыто со ссылками на вариант осуществления согласно фиг.2, но в целом оно относится к теплообмену при вентиляции и кондиционировании воздуха. В случае, например, соответствующем прототипу, энергия, подаваемая к радиатору дополнительного подогрева, может представлять собой то контролируемое количество энергии, которое должно быть сведено к минимуму. Изобретение может быть осуществлено во всех устройствах для регенерации тепла, основанных на циркуляции жидкого теплоносителя, а в ограниченной степени также и к другим устройствам. Кроме того, изобретение может быть осуществлено более простым способом, чем тот, что представлен на фиг. 2, например, за счет того, что в него не включаются измерительные устройства 18, 21 для измерения потока жидкого теплоносителя и температуры дополнительной энергии, чем уменьшается число точек измерения температур воздуха 11, 12, 13 и потоков жидкого теплоносителя 20, 21. При этом предполагается, что вычисление этих переменных запрограммировано или затабулировано в узле управления. С другой стороны, могут быть добавлены операции, которые сами по себе известны, например, может быть добавлена компенсация контрольной величины 10' подачи воздуха на основе наружной температуры или температуры помещения, к работе клапана 5 и/или циркуляционного насоса 3 может быть добавлено оттаивание теплообменника 2 и т.д. Важно то, что устройство включает в себя оборудование и операции, необходимые для измерения и управления потоками энергии, циркулирующими в устройстве или подаваемыми к нему. Естественно, все они входят в объем изобретения. Чертежи и относящееся к ним описание предназначены лишь для иллюстрации концепции изобретения. Что касается деталей способа и устройства согласно изобретению, то в объеме пунктов формулы изобретения они могут значительно меняться. Источники информации 1. WO 93/10403, кл. F24F3/00, 5/00, 27.05.93. 2. SU 1751614 A1, кл. F24F11/00, опубл. 30.07.92.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюSantavuori Esko Tapio, Rolin Ingmar Eric, Leskinen Seppo Yukhani

Автори російськоюСантавуори Эско Тапио, Ролин Ингмар Эрик, Лескинен Сеппо Юхани

МПК / Мітки

МПК: F24F 11/00

Мітки: управління, здійснення, теплообміном, спосіб, кондиціювання, апараті, вентиляційному, пристрій, повітря

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/8-26103-sposib-upravlinnya-teploobminom-u-ventilyacijjnomu-aparati-abo-v-aparati-dlya-kondiciyuvannya-povitrya-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб управління теплообміном у вентиляційному апараті або в апараті для кондиціювання повітря та пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Обжигова конвеєрна машина

Наступний патент: Сонячний приймач

Випадковий патент: Спосіб профілактики захворювання на запальні поліпи шлунка