Спосіб здійснення зв’язку по каналу, що вносить затримку змінної тривалості у сигнали, що передаються по ньому, спосіб узгодження роботи першого і другого вузлів зв’язку, розділених вказаним каналом, та радіоте

Формула / Реферат

1. Способ осуществления связи по каналу, вносящему задержку переменной длительности в передаваемые по нему сигналы, отличающийся тем, что получают синхронизирующие данные, характеризующие время распространения через канал, причем синхронизирующие данные, обновляются по мере изменения времени распространения через указанный канал, производят задержку сигнала на длительность задержки, которая зависит от времени распространения, изменяют длительность задержки в ответ на изменение времени распространения и посылают сигнал через канал по истечении длительности задержки.

2. Способ осуществления связи через канал по п.1, отличающийся тем, что указанные синхронизирующие данные содержат поток данных, которые отслеживают изменения времени распространения и на этапе задержки изменяют длительность задержки в ответ на изменения времени распространения.

3. Способ согласования работы первого и второго узлов связи, разделенных каналом, по которому осуществляется связь между первым и вторым узлами связи и который задерживает передаваемые по нему данные на изменяемый промежуток времени, отличающийся тем, что генерируют сигнальные данные на указанном первом узле, осуществляют задержку сигнальных данных на длительность задержки посредством задержки времени передачи передаваемого временного интервала, передают сигнальные данные в передаваемом временном интервале через указанный канал на второй узел, при этом происходит задержка сигнальных данных при прохождении через указанный канал, и на этапе передачи сигнальных данных задерживают время передачи передаваемого временного интервала на длительность задержки, причем передачу синхронизируют таким образом, что сигнальные данные прибывают на второй узел в момент готовности указанного второго узла к приему временного интервала, и изменяют длительность задержки в ответ на синхронизирующие данные, которые определяют переменную длительность задержки канала, при этом компенсируют изменения в переменной длительности задержки канала, вызванные относительным перемещением между первым и вторым узлами.

4. Способ согласования работы первого и второго узлов связи по п.3, отличающийся тем, что получают на первом узле связи поток синхронизирующих данных, характеризующих переменную длительность задержки в указанном канале и отслеживающих изменения задержку в канале, причем указанный поток синхронизирующих данных зависит от временных периодов, обеспечивающих задержку в канале связи, и указанный поток синхронизирующих данных идентифицирует временные интервалы относительно кадра с временным уплотнением (ТДМ), и ставит длительность задержки на этапе изменения в зависимость от потока синхронизирующих данных.

5. Радио-телекоммуникационный узел, в котором сигнальные данные реального масштаба времени образуют поток сигнальных данных, принимаемый из канала, который вводит задержку переменной длительности, отличающийся тем, что содержит приемник для получения синхронизирующих данных, характеризующих время распространения через канал, и для получения указанного потока сигнальных данных, схему переменной задержки, соединенную с указанным приемником, для задержки потока сигнальных данных на длительность задержки, зависящую от времени распространения, причем схема переменной задержки имеет средство для изменения длительности задержки в ответ на изменения времени распространения, и средство, соединенное с указанной схемой переменной задержки, для преобразования потока сигнальных данных в сигнал реального масштаба времени после того, как указанное данные были задержаны в схеме переменной задержки.

6. Радио-телекоммуникационный узел по п.5, отличающийся тем, что указанные синхронизирующие данные содержат поток данных, которые отслеживают изменения указанной переменной длительности задержки, вводимой указанным каналом, а схеме переменной задержки придается конфигурация, позволяющая изменять длительность задержки в ответ на изменение длительности задержки, вводимой указанным каналом.

Текст

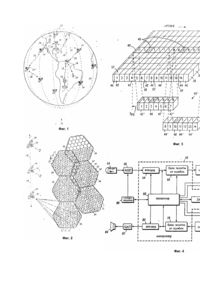

Настоящее изобретение относится к радиосвязи, в частности, к способам и системам передачи сигналов в реальном масштабе времени по каналам с переменными параметрами синхронизации. Система связи обычно имеет задачу сокращения времени прохождения сигналов между ее узлами. Время прохождения в системе это время, необходимое сигналу, детектированному на узле отправления, чтобы достичь узла назначения. Когда система передает сигналы в реальном масштабе времени, мерой ее эффективности служит минимизация времени прохождения. Сигналы в реальном масштабе времени реагируют на физические процессы, события или иные явления, управляют ими или каким-то образом связаны с их развертыванием. Например, системы связи передают в реальном масштабе времени аудио- и видеосигналы в аналоговой или цифровой форме. Прохождение сигналов в реальном масштабе времени, как аналоговых, так и цифровых, должно быть сведено к минимуму задержки так, чтобы мог происходить нормальный разговор без неприятных задержек между моментом, когда один абонент прекращает говорить, и моментом, когда он слышит ответ собеседника на другом узле. Узлы системы связи могут работать либо в асинхронном, либо в синхронном режимах. Асинхронный режим имеет место, когда процессы, происходящие на разных узлах, развиваются во времени независимо друг от друга. Асинхронный режим обеспечивает эффективность различных процессов при их относительной несложности. Однако передача данных между процессами обычно замедляется за счет задержек в буферах, ЗУ обратного магазинного типа и т.п. При асинхронной передаче цифровых данных в реальном масштабе времени по кадрам не менее одного кадра данных буферизуется между выработкой данных на одном узле и их приемом на другом узле. Наличие одного или нескольких кадровых буферов позволяет передающему узлу вырабатывать соответствующий кадру объем данных за соответствующий кадру период времени, а приемному узлу соответственно принимать их. Как правило, передающий узел произвольно закладывает в буфер соответствующий кадру объем данных в соответствии со своей схемой, а приемный узел отбирает кадры данных из буфера по собственной схеме, и согласовывать эти схемы не требуется. Однако когда буферизуются один или несколько кадров, продолжительность прохождения возрастает на длительность по крайней мере одного кадра. Если узлы системы связи работают в синхронном режиме, буфер не нужен. Синхронный режим имеет место, когда процессы, происходящие в различных узлах, строго сопряжены по времени, так что передающий узел вырабатывает данные строго в тот момент, когда приемный узел готов их принять. С другой стороны, недостатками синхронного режима являются сложность оборудования и высокая стоимость согласования по времени пространственно удаленных процессов. Когда в системе связи используются одновременно наземные и спутниковые узлы, ни асинхронный, ни синхронный режимы не обеспечивают приемлемого времени прохождения на относительно несложном оборудовании. Эти трудности усиливаются, когда спутниковые узлы на орбитах перемещаются относительно наземных. Огромные расстояния, которые преодолевают сигналы в спутниковых системах связи, еще более усложняют проблему и делают более желательной работу в синхронном режиме. С другой стороны, при перемещении спутника по орбите имеют место задержки сигналов, которыми обмениваются спутниковые и наземные узлы, и эти задержки в распространении сигналов изменяются как функция времени. Варьирующиеся задержки в связи с каналами сообщения между узлами делают синхронный режим работы чрезмерно сложным и дорогостоящим, если не вообще невозможным. Можно было бы игнорировать неравномерность задержек распространения, но это может привести к обрыву потока данных в реальном масштабе времени при увеличении задержки. Более того, при сокращении ее данные могут вовсе быть потерянными. То и другое отрицательно влияет на физические процессы в реальном масштабе времени, с которыми связан поток данных. Преимуществом настоящего изобретения является создание усовершенствованных способа и системы передачи сигналов по каналам с переменными параметрами синхронизации. Другое преимущество заключается в том, что настоящее изобретение позволяет передавать сигналы в реальном масштабе времени по каналам, в которых параметры задержки распространения сигналов постоянно изменяются. Еще одно преимущество настоящего изобретения состоит в том, что поток данных передается в реальном масштабе времени без выпадений, обрывов или повторов. Наконец, настоящее изобретение позволяет сокращать время прохождения сигнала между узлами системы связи, невзирая на изменения параметров синхронизации в канале между узлами. Эти и другие преимущества настоящего изобретения достигаются усовершенствованием способа сообщения по каналу, в котором длительность задержек в передаче данных не постоянна. Способ требует получения данных о синхронизации, которые характеризуют различные величины длительности задержек в канале. Сигнал задерживают в соответствии с данными синхронизации, затем пропускают через канал. На фиг.1 показана схема среды, несущей систему сотовой связи, в рамках которой осуществляется настоящее изобретение; на фиг.2 - изображение ориентировки отпечатков сот, создаваемых системой, друг односительно друга; на фиг.3 - схема синхронизации формата уплотнения кадра с разделением во времени (ТОМ) согласно одному из вариантов осуществления изобретения; на фиг.4 - блок-схема абонентского узла системы; на фиг.5 - схема процесса приема, осуществляемого абонентским узлом; на фиг.6 - схема процесса передачи, осуществляемого абонентским узлом; на фиг.7 схема процесса обработки последующих данных, осуществляемого абонентским узлом. На фиг.1 изображена схема сферы, в которой действует система 10 радиосвязи. Система 10 включает группу 12 из нескольких спутников 14, обращающихся по относительно низким орбитам вокруг Земли. Кроме того, система 10 включает одну или несколько коммуникационных станций (SO) 16. Станции 16 расположены на земле и связаны с проходящими поблизости спутниками 14 по радиосвязным каналам 18. Наряду с этим спутники 14 обмениваются данными друг с другом через каналы 20 передачи данных. Таким образом, через группу 12 спутников 14 станция 16 может управлять связью с любым регионом мира. Однако регион, управляемый станцией 16, обычно находится. под юрисдикцией одного или нескольких государств. Станции 16 подключены к сетям связи общего пользования (PSTN) 22, от которых принимают и которым передают вызовы абонентам системы 10. Система 10 включает также любое количество - до нескольких миллионов - абонентских узлов (SU) 24. Узлом 24 может быть обычная портативная радиостанция. В рамках системы 10 абонентские узлы 24 перемещаются на поверхности Земли или вблизи ее. Однако перемещаться им необязательно, и система 10 удовлетворительно работает, если часть абонентских узлов 24 остается на месте. Узлы 24 сообщаются через спутники 14 в том диапазоне электромагнитных волн, который выделяется им правительственными органами различных стран. Абонентские узлы 24 связываются, с проходящими поблизости спутниками 14 через каналы 26. В целом систему 10 можно рассматривать как совокупность узлов. Каждый спутник 14, коммутационная станция 16 и абонентский узел 24 образует узел системы 10. Все узлы системы 10 сообщаются по данным с другими ее узлами через каналы 18, 20 и/или 26 связи. Кроме того, все узлы системы 10 могут сообщаться по данным с другими телефонными абонентами во всем мире через сети общею пользования 22 и/или обычные наземные сотовые телефонные линии, подключенные к сетям общего пользования через наземные телефонные станции. Услуги связи, включая вызовы, могут оказываться между двумя абонентскими узлами 24 или между узлом 24 и телефонным номером сети общего пользования. Любой абонентский узел 24 связывается в ходе вызова через группу 12 спутников с ближайшей коммутационной станцией 16 прежде, чем устанавливается канал связи между абонентским узлом 24 и вызываемым им другим узлом 24 или номером сети общего пользования. Группа 12 размещена так, что по крайней мере один из спутников 14 виден с любой точки земной поверхности в любое время. Спутники 14 на своих низких орбитах постоянно движутся относительно Земли, обычно на высотах порядка 500 - 1000км. Например, если орбита спутника 14 проходит на высоте 765км, он перемещается относительно определенной точки на земной поверхности со скоростью около 25000км/ч. Поэтому один спутник 14 остается над горизонтом относительно этой точки в продолжение не более 9мин. Электромагнитные сигналы, проходящие со скоростью света или близкой к ней между наземным узлом (абонентом 24 или коммутационной станцией 16) и спутниковым узлом связи 14, требуют определенного времени для прохождения. При вышеуказанных орбитах спутников 14 длительность прохождения составляет не менее 2 и не более 12мс. Длительность прохождения изменяется по мере перемещения спутника 14. Она минимальна, когда спутник 14 находится прямо над головой, и возрастает по мере того, как спутник уходит за горизонт. Таким образом, за те 9мин, что спутник находится в пределах видимости наземного узла 16 или 24, длительность задержки сигнала в канале 18 или 26 сокращается на 10мс - от максимальной 12мс до минимальной 2мс, а затем возрастает на те же 10мс. По отношению друг к другу спутники 14 остаются относительно неподвижными, не считая схождения или пересечения орбит 28 в полярных областях, как показано на фиг.1. Поэтому расстояния между спутниками 14 на соседних орбитах 28 изменяется в зависимости от широты, над которой проходит спутник 14. Сильнее всего спутники 14 на соседних орбитах 28 расходятся между собой на экваторе. По мере приближения к полюсам расстояние между ними сокращается, по мере приближения к экватору возрастает. На фиг.2 приведена схема сотовой антенны, образованной шестью спутниками 14, три из которых последовательно размещены на одной орбите 28 в группе 12 (фиг.1), а три других последовательно размещены на соседней орбите (не показана). Для простоты на фиг.2 изображены только первые три из этих шести спутников 14. Каждый спутник 14 включает решетку 30 из направленных антенн. Каждая решетка 30 направляет на земную поверхность многочисленные дискретные лучи под различными углами от спутника 14. На фиг.2 показана образующаяся картина лучей 32, создаваемая совокупностью спутников на земной поверхности. Картина лучей 32 от одного спутника обозначена как зона обслуживания 34. На фиг.2 каждая зона 34 включает сорок восемь лучей 32. Однако количество лучей 32 в зоне обслуживания 34 для настоящего изобретения не играет роли. Картина, образованная на земле одиночным лучом от антенны, часто именуется "сотой". Таким образом, зона обслуживания спутниковой антенны складывается из многих сот 32. Для удобства на фиг.2 соты 32 и зоны обслуживания 34 показаны в виде дискретных шестигранников без зазоров и накладок. Однако специалистам понятно, что на самом деле форма импульсов, генерируемых антеннами спутников 14, может сильно отличаться от шестигранной, что боковые лепестки антенны могут искажать картину, некоторые соты 32 покрывают большую площадь, чем другие, и могут накладываться друг на друга. Группа 12 спутников 14 сообщается со всеми абонентскими узлами 24 (фиг.1) и коммутационными станциями 16 в ограниченной части электромагнитного спектра. В соответствии с настоящим изобретением участки спектра, выделенные для сообщения с абонентскими узлами 24, делятся на дискретные зоны, далее именуемые "блоками многократного пользования". Блоки многократного пользования более подробно рассматриваются далее в связи с фиг.3, но в общем представляют собой каналы связи. Спутники 14 обмениваются сигналами с активными сотами 32 через блоки многократного пользования, относящиеся к соответствующим активным сотам 32. В предпочтительных вариантах осуществления изобретения спектр делится на дискретные временные щели и дискретные полосы частот. Желательно, чтобы группы блоков многократного пользования были фотогональны по отношению друг к другу. Иными словами, в каждом блоке многократного пользования внутри каждой группы можно одновременно осуществлять несколько сеансов так, чтобы они не препятствовали друг другу. Как принято в технике сотовой связи, группы блоков многократного пользования, или каналов связи, распределяются между сотами в соответствии со схемой многократного пользования так, чтобы соседние соты не пользовались одними и теми же блоками. Однако блоки многократного пользования повторно задействуются сотами 32, разнесенными на некоторое расстояние так, чтобы эффективно использовать выделенные участки спектра. Конкретное количество каналов, на которые разделен спектр, не имеет значения для целей настоящего изобретения. На фиг.2 в качестве примера показано выделение двенадцати групп блоков повторного пользования для активных сот 32. Они обозначены буквами A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K и L. Специалистам понятно, что использовать можно любое число групп блоков многократного пользования и что соответственно картина распределения групп блоков многократного пользования по активным сотам 32 будет существенно отличаться от той, что показана на фиг.2. Понятно также, что любая группа может включать лишь один блок многократного пользования или любое количество взаимно перпендикулярных блоков и что количество блоков в различных группах не обязательно должно быть одинаковым. Когда спутники 14 остаются на орбитах 28 в пределах видимости на протяжении расчетного времени (например, около 9мин), их зоны обслуживания 34 также перемещаются над данными точками земной поверхности за примерно такое же время. Благодаря перемещению зон обслуживания 34 система 10 может пропустить большое количество вызовов, которыми обмениваются абонентские узлы 24 и спутники 14. При этом сигналы от одной соты 32 на другую передаются за счет переключения выделенных блоков многократного использования. Приемная сота 32 может находиться в одной зоне обслуживания 34 с передающей сотой 32 или в другой. Как правило, сигнал переадресуется один или несколько раз. На фиг.2 показано также положение 36, возникающее вследствие описанного выше схождения орбит 28. Степень наложения 36 изменяется в зависимости от местоположения взаимонакладывающихся зон обслуживания 34. Как видно из фиг.1 и 2, наибольшее наложение 36 имеет место в полярных областях, тогда как в экваториальных оно практически отсутствует. На фиг.2 представлен статичный кадр зон обслуживания 34. Размер наложения 36 любых двух соседних зон обслуживания 34 изменяется по мере движения спутников 14 по орбитам 28. В системе 10 каждая сота 32, образованная при работе группы 12 спутников 14, является либо активной, либо неактивной. Активные соты 32 можно рассматривать как "включенные", неактивные - как "выключенные". Неактивные соты 32 находятся в области наложения 36, и соты 32 динамически приводятся в активное либо в неактивное состояние по мере движения спутников 14 по орбите. Спутники 14 не транслируют передач от неактивных сот 32 и вообще игнорируют поступающие от них сигналы. Лишь часть сот 32 в области наложения 36 отключается, некоторые остаются в активном состоянии, чтобы обеспечить обслуживание этой области. Для настоящего изобретения не имеет значения, как, когда и где система 10 определяет какие вызовы транслировать, как переводить соты 32 из активного состояния в неактивное и наоборот и какие соты 32 нуждаются в коммутации. Однако в результате этих операций управляющие сигналы направляются на абонентские узлы 24. Узлы 24, реагируя на управляющие сигналы, в соответствии с ними переключают свои приемники и передатчики на новые блоки многократного пользования. Эти управляющие сигналы могут поступать в ходе обслуживания вызова. На фиг.3 показана схема синхронизации формата уплотнения с разделением во времени (TDM), используемая в одном из вариантов выполнения системы 10 для поддержания связи между спутниковым узлом 14 и абонентским узлом 24. Как показано в верхней части фиг.3, весь участок спектра, выделенный для этой связи системе 10, делится на любое количество частотных каналов 38. Кроме того, период времени, в который осуществляется связь между спутником 14 и абонентским узлом 24, делится на последовательные кадры 40, из которых на фиг.3 показан только один. Каждый кадр 40 делится на различные передающие интервалы 42 и приемные интервалы 44. Синхронизация интервалов 42 и 44 устанавливается в соответствии с синхронизацией кадра 40. Например, на фиг.7 передающие интервалы обозначены позициями 1 - 7, а приемные интервалы - 8 - 14. Специалистам понятно, что количество интервалов 42 и 44 в кадре 40 может быть любым, что количество передающих 42 и приемных 44 интервалов не обязательно должно быть одинаковым и что они не обязательно должны иметь равную длительность. В кадре 40 могут быть дополнительно выделены интервалы 46 для других целей, например, ввода, организации кадра, сигнализации и т.п. Обычно продолжительность кадра 40 составляет от 25 до 130мс, предпочтительно около 90мс. Блок многократного пользования 48 представляет собой частотный канал 38 между парой передающих 42 и приемных 44 интервалов. Один такой блок многократного пользования 48 заштрихован на фиг.3. Хотя желательно, чтобы передающий 42 и приемный 44 интервалы в блоке многократного пользования 48 были связаны одним частотным каналом 38, это не обязательно, Выделенные блоку многократного пользования частота и время сохраняются в бесконечном множестве кадров. Как правило, каждому абонентскому узлу 24 управляющий сигнал от спутника 14 выделяет один блок многократного пользования 48, и время от времени эти блохи выделяются заново вследствие трансляций, отключений луча антенны и т.п. Длительность задержки прохождения сигнала в канале 26 (фиг.1) между спутником 14 и абонентским узлом 24 изменяется вследствие двух факторов. Один из них связан с перемещением спутника 14, что ведет к изменению расстояния между спутником 14 и абонентским узлом 24. Поскольку спутники 14 вращаются вокруг Земли с постоянной скоростью по предсказуемым орбитам, длительность задержки в данном случае меняется плавно. Вторым фактором является перераспределение блоков многократного пользования 48. При изменении блока 48 могут резко измениться временные интервалы 42 и 44. Кадр 40 обычно строится так, чтобы свести к минимуму воздействие изменения временных интервалов при перераспределении блоков многократного пользования 48. Передающие интервалы 42 не чередуются с приемными интервалами 44, а те и другие сводятся в сплошные блоки. В результате различия в синхронизации при перераспределении блоков многократного пользования 48 значительно менее резкие, чем в длительности кадра 40. Когда менее 1/2 общей продолжительности кадра отводится приему или передаче, как показано на фиг.3, фактор резкого изменения синхронизации составляет менее 1/2 продолжительности кадра и равен разности в продолжительности последнего временного интервала 50 в прежнем блоке 48 и первого интервала 52 в новом блоке соответственно для передающего 42 и приемного 44 интервалов. В предпочтительных вариантах выполнения системы 10 разделение по кадрам и распределение электромагнитного спектра управляется спутниками 14. Абонентские узлы 24 осуществляют свои действия так, чтобы соответствовать условиям, устанавливаемым спутниками 14. Соответственно в абонентских узлах 24 используется кадр 40', согласованный с кадром 40. Передающие интервалы 42, будучи приняты абонентским узлом 24, становятся приемными интервалами 42'. В приемных интервалах 42' имеет место задержка TPD распространения после соответствующих передающих интервалов 42 на спутнике 14, вызванная задержкой при прохождении сигнала между спутником 14 и абонентским узлом 24. Как отмечено выше, вследствие перемещения спутника TPD изменяется между своими известными максимальным и минимальным значениями. Подобным же образом передающие интервалы 44' в кадре 40' абонентского узла соответствуют приемным интервалам 44 в кадре 40 спутника. Передающие интервалы 44' отправляются с абонентского узла 24 с задержкой TPD, прежде чем попадают в соответствующие приемные интервалы 44 в кадре 40. Благодаря TPD временные интервалы 44' и 42' на абонентском узле 24 короче, чем соответствующие интервалы 44 и 42 на спутнике 14, примерно на две величины TPD. Например, в блоке многократного пользования 48, заштрихованном на фиг.3, абонентский узел 24 принимает данные только в продолжение временного интервала "3" кадра 40'. Соответственно узел 24 строит свой кадр 40' так, что его временной интервал."3" наступает на TPD позже интервала "3" на спутнике 14. Таким образом, данные, передаваемые со спутника 14, поступают на абонентский узел 24 как раз вовремя, к началу его интервала "3". Подобным образом спутник 14 принимает данные с абонентского узла 24 только в продолжение временного интервала "10" кадра 40. Поэтому узел 24 в свой интервал "10" передает эти данные, а интервал "10" на абонентском узле 24 имеет место на TPD раньше, чем интервал "10" на спутнике 14. Эти данные, передаваемые прежде, чем приемный интервал 44 будет выделен для блока многократного пользования 48, поступают на спутник 14 как раз в момент, когда он готов к их приему. На фиг.4 представлена блок-схема наземного узла, например, абонентского узла 24, системы 10. Как показано на фиг.4, абонентский узел 24 представляет собой связное устройство, которое принимает аналоговый аудиосигнал в реальном масштабе времени, пользуясь физическим явлением звука, преобразует звуковой сигнал в цифровой в реальном масштабе времени и передает этот сигнал в виде потока данных на спутник 14. Здесь система 10 транслирует сигнал с потоком данных в пункт назначения. Узел 24 получает сигнал в виде потока данных в реальном масштабе времени от пункта назначения через систему 10 и спутник 14, преобразует этот поток данных в аудиосигнал в реальном масштабе времени и переводит аудиосигнал в физический звук. Микрофон 54 генерирует аудиосигнал в реальном масштабе времени, хотя специалистам понятно, что абонентский узел 24 может получать сигнал от любого другого источника. Аналогоцифровой преобразователь 56, подключенный к микррфону 54, преобразует аудиосигнал в реальном масштабе времени в поток цифровых данных, предпочтительно с постоянной скоростью отбора, чтобы упростить обработку данных сигнала, но это не обязательно. Контроллер 58 имеет вход данных, подключенный к преобразователю 56. Контроллер 58 включает процессор 60, подключенный к запоминающему устройству 62. Вокодер 64, управляемый процессором 60, получает сигнал с преобразователя 56. Блок 66 защиты от ошибок, также управляемый процессором 60, получает сигнал в виде данных с вокодера 64. Кроме того, в блоке 66 сочетаются данные сигнала с вокодера 64 с управляющими данными от процессора 60. Выход блока 66 защиты от ошибок, служащий одновременно выходом контроллера 58, подключен к схеме 68 задержки передачи. Она может быть выполнена в виде 34, регистра сдвига, буфера, обратной магазинной схемы или иного известного устройства. Схема 68 задержки имеет вход управления длительностью, подключенный к процессору 60 контроллера 58. Через этот вход контроллер 58 задает схеме 68 величину задержки данных, поступающих в нее с контроллера 58. Схема 68 осуществляет задержку в соответствии с изменением времени прохождения, как описано выше. Она также может вырабатывать задержку для компенсации потерь при переключении временных интервалов, как описано выше. В частности, схема 68 накладывает максимальную задержку, эквивалентную максимальному удалению от спутника 14 плюс максимальное резкое изменение при переключении блоков многократного пользования. Таким образом, максимальная задержка, накладываемая схемой 68, меньше кадра 40 (фиг.3). Реальная продолжительность задержки колеблется от нуля до максимума по указанию процессора 60. Выход схемы 68 задержки подключен к передатчику 70, который направляет модулированный радиосигнал в канал 26 для передачи на спутник 14. Процессор 60 контроллера 58 подключен к передатчику 70 для управления блоками многократного пользования 48 (фиг.3) при передаче. Приемник 72, подключенный к каналу 26 через антенну (не показана), принимает сигналы со спутника 14. Приемник 72 подключен к демодулятору 74, который извлекает данные из поступающих сигналов. Приемник 72 также подключен к процессору 60, который управляет блоками многократного пользования 48 при приеме. Демодулятор 74 подключен к схеме 76 задержки приема. Схема 76 работает аналогично описанной выше схеме 68 за исключением того, что задерживает принятые, а не передаваемые на спутник 14 данные. Продолжительность задержки в схеме 76 управляется процессором 60 контроллера 58 через вход управления продолжительностью. Через этот вход процессор 60 задает продолжительность задержки принятых данных в схеме 76. Выход данных схемы 76 задержки подключен к блоку 78 защиты от ошибок контроллера 58. Блок 78 защиты от ошибок управляется процессором 60. Данные с выхода блока 78 разделяются на несущие сигнал и управляющие. Управляющие данные поступают в процессор 60, а данные сигнала - в декодер 80, также управляемый процессором 60. Сигнал с декодера 80 поступает в цифроаналоговый преобразователь 82, который переводит сигнал из полученного потока цифровых данных в аналоговую аудиоформу. Преобразователь 82 подключен к громкоговорителю 84, переводящему аналоговый аудиосигнал в физический звук. Синхронизатор 86, подключенный к процессору 60, помогает ему управлять временными процессами. Он также подключен к преобразователям 56 и 82 для управления отбором аналоговых сигналов и переводом цифровых данных в аналоговые сигналы. Синхронизатор 86 может в ряде случаев подключаться, хотя это не показано, прямо к схемам задержки 68 и 76, содействуя задержке передачи данных на время, указанное процессором 60. Вокодер 64 осуществляет сжатие аудиосигнала с получением потока пакетов данных, а декодер 80 расширяет такие пакеты. Блок 66 защиты от ошибок кодирует пакеты данных известным способом, обеспечивая требуемую степень защиты от ошибок и корректировку, а блок 78 защиты от ошибок отделяет данные защиты от ошибок от получаемых пакетов и исправляет ошибки в пакетах. Хотя вокодер 64, блоки 66 и 78 защиты от ошибок и декодер 80 показаны на фиг.4 как отдельные блоки, специалисту понятно, что их функции могут выполняться самим процессором 60 либо цифровыми устройствами обработки сигналов, управляемыми процессором 60. Запоминающее устройство 62 хранит данные, которые служат командами для процессора 60 и, будучи исполненными им, побуждают абонентский узел 24 осуществлять рассматриваемые ниже процессы. Кроме того, в ЗУ 62 помещены переменные, таблицы и базы данных, которые задействуются при работе узла 24. Иными словами, абонентский узел 24 представляет собой программируемое устройство, выполняющее задачи согласно программам, заложенным в ЗУ 62 и исполняемым процессором 60. Специалистам также понятно, что, хотя на фиг.4 абонентский узел 24 осуществляет обработку звуковой информации, он может обрабатывать любую другую аналоговую или цифровую информацию, получаемую, например, по факсу, по межкомпьютерной связи или в форме видеосигнала. На фиг.5 - 7 приведены схемы процессов, осуществляемых абонентским узлом 24 в соответствии с настоящим изобретением. В системе 10 имеется большое количество абонентских узлов 24, работающих по существу одинаково, так что фиг.5 - 7 относятся ко всем узлам 24. Кроме того, узлы 24 могут осуществлять другие процессы, не относящиеся к настоящему изобретению, а операции, показанные на фиг.5 - 7, могут выполнять в любой последовательности. Фиг.5 - 7 относятся к процессам, связанным с обменом данными в реальном масштабе времени, или с обработкой вызова. Абонентский узел 24 вначале получает сигнал от спутника 14 и вступает в обмен данными с системой 10 через спутник 14, организуя вызов. При этом узел 24 может получать от спутника 14 "данные синхронизации". Эти данные сообщают узлу 24, какие блоки многократного пользования 48 (фиг.3) выделены для обработки поступающего вызова. Определение блоков многократного пользования 48 включает указание пары приемных и передающих интервалов 42' и 44' (фиг.4) и частоты. Информация о выделенных блоках многократного пользования служит для управления передатчиком 70 и приемником 72 (фиг.4) того, чтобы успешно осуществить сеанс связи. Кроме того, данные о синхронизации, получаемые от спутника 14, определяют период, необходимый для прохождения сигнала через канал 26 (фиг.1 и 4). Обычно, но не обязательно, в них указывается величина задержки в связи с прохождением сигнала. Например, эти данные могут просто содержать информацию о том, какие изменения следует вносить в приемные и передающие интервалы 42' и 44' для того, чтобы последующие сеансы связи точнее соответствовали ограничениям по синхронизации, налагаемым кадром 40 (фиг.3) на спутнике 14. В ходе первоначального обнаружения может быть получена синхронизация с невысокой точностью, а в ходе обратной связи после установления сообщения со спутником 14 вносятся изменения в соответствии с данными о синхронизации задержки, и дальнейшая связь между абонентским узлом 24 и спутником 14 осуществляется при строго контролируемой синхронизации. Накопленные данные по изменениям синхронизации, получаемые со спутника 14, определяют общую величину задержки прохождения. Более того, после организации вызова и передачи данных в реальном масштабе времени по каналу 26 (фиг.1 и 4) спутник 14 передает поток данных о синхронизации на узел 24 вплоть до конца вызова. Этот поток сообщает абонентскому узлу 24 об изменениях синхронизации, побуждая его изменять приемные и передающие интервалы 42' и 44' с учетом изменений задержки вследствие перемещения спутника 14, Кроме того, этот же поток данных о синхронизации сообщает абонентскому узлу 24 и перераспределении блоков многократного пользования. Не обязательно, чтобы поток данных о синхронизации поступал на узел 24 в неизменном режиме. Они могут направляться по мере надобности, как определяет спутник 14. На фиг.5 показаны функции, выполняемые абонентским узлом 24 в процессе приема 88. Абонентский узел 24 в ходе процесса 88 принимает и обрабатывает данные в реальном масштабе времени и управляющие данные от спутника 14. Функция 90 заключается в приеме и демодуляции пакета данных, куда входят все данные, принятые на протяжении временного интервала 42' (фиг.3). Функцию 90 выполняют приемник 72 и демодулятор 74 (фиг.4). После того, как функция 90 осуществит прием и демодуляцию пакета данных, они поступают на схему 76 задержки (фиг.4), где подвергаются функции задержки 92. Пока функция 92 осуществляет задержку, функция 90 продолжает принимать и де модулировать поступающие данные. Продолжительность задержки устанавливается процессором 60 (фиг.4), как будет рассмотрено далее. Обычно эта задержка короче длительности кадра. Затем функция 94 декодирует пакет данных. Однако после задержки каждого пакета данных на заданную продолжительность функция 92 повторяется для следующего пакета. Блок 78 (фиг.4) исправляет ошибки, детектирует управляющие данные и направляет их на процессор 60, а остальные данные декодируются в декодере 80 (фиг.4). Предпочтительно данные сигнала кодируются на постоянной скорости отбора, чтобы облегчить декодирование. После функции 94 пакеты данных направляются на Функцию 96, где преобразуются в аналоговый сигнал и переводятся в физическую форму, например, звуковую. Функция 96 выполняется преобразователем 82 и громкоговорителем 84. На фиг.6 представлена схема функций, выполняемых абонентским узлом 24 в процессе передачи 98. Узел 24 передает данные в реальном масштабе времени на спутник 14. В процессе 98 сначала вырабатываются данные сигнала путем перевода сигнала в реальном масштабе времени в цифровую форму, что показано как функция 100. Эту функцию выполняет преобразователь 56 (фиг.4). Предпочтительно данные отбираются с постоянной скоростью, чтобы упростить и удешевить кодирование и декодирование. Когда функция 100 отбирает блок данных соответствующий кадру или меньшей величины, процесс 98 переходит к функции 102. Функция 100 повторяется для следующего блока данных. Функция 102 отбирает от функции 100 один или несколько блоков переведенных в цифровую форму данных в реальном масштабе времени и кодирует их в пакет. Функция 102 выполняется вокодером 64 и блоком 66 защиты от ошибок (фиг.4). Пакет данных может дополнительно включать управляющие данные, передаваемые с абонентского блока 24 на спутник 14 и систему 10. Затем функция 102 передает сформированный пакет данных функции 104. Тем временем процесс 98 немедленно повторяет функцию 102, кодируя следующие блоки данных. Функция 104 задерживает пакет данных, полученный от функции 102, на время, устанавливаемое процессором 60, как будет рассмотрено далее. Обычно оно короче продолжительности кадра. Функцию 104 выполняет схема 68 задержки (фиг.4). После функции 104 функция 106 направляет задержанный пакет данных в канал 26. Функцию 106 выполняет передатчик 70 (фиг.4). На фиг.7 представлена схема процесса 108 обработки последующих данных, осуществляемая абонентским узлом 24, Процесс 108 осуществляется процессором 60 (фиг.4). Процесс 108 происходит в непрерывном цикле по мере поступления данных от спутника 14. При получении блока данных, предпочтительно после их корректировки в блоке 78 защиты от ошибок (фиг.4), процесс 108 выполняет функцию запроса 110. Блок данных может представлять собой сигнальные данные, управляющую команду или целый пакет данных определенного типа. Функция 110 определяет, являются ли поступившие данные управляющими. Если она установит, что это не так, поступившие данные рассматриваются как сигнал в реальном масштабе времени, и процесс 108 выполняет функцию 112. Функция 112 декодирует данные подобно функции 94 процесса 88 (фиг.5) с помощью декодера 80 (фиг.4). После выполнения функции 112 управление программой возвращается к функции 110. После того, как функция 110 устанавливает, что поступившие данные являются управляющими, программа переходит к функции запроса 114. Управляющими являются описанные выше данные синхронизации. Таким образом, всякий раз при поступлении в потоке данных синхронизации задействуется функция 114. Она определяет, указывают ли управляющие данные, что абонентский узел 24 получил данные о задержке прохождения. Как указано выше, данные о задержке прохождения сообщают узлу 24 о задержке при прохождении сигналов по каналу 26 (фиг.1 и 4). В них может быть прямо указана продолжительность задержки или Содержаться команда узлу 24 изменить свои приемные и передающие интервалы 42' и 44 (фиг.3) на определенную величину. При выявлении данных о задержке прохождения функция 116 рассчитывает коэффициент "постепенной" задержки. Он устанавливается равным известной максимальной задержке прохождения в канале 26 минус текущее значение задержки по только что полученным данным. Таким образом, коэффициент постепенной задержки равен нулю, когда фактически достигается максимальная задержка прохождения, и достигает максимума в момент наименьшей возможной задержки прохождения. Хотя на схеме это не показано, функция 116 может также управлять передатчиком 70 и приемником 72 (фиг.4) согласно получаемым текущим значениям задержки. После функции 116 или при неполучении данных о задержке прохождения, как установлено функцией 114, программа переходит к функции запроса 118. Функция 118 определяет, получены ли данные синхронизации временных интервалов в виде перераспределения блоков многократного пользования. При выполнении данных о временных интервалах функция 120 рассчитывает коэффициент "внезапной задержки" при передаче данных. Этот коэффициент для передающего интервала 44' равен разности между последним передающим интервалом 50 (фиг.3) и текущим передающим интервалом. Текущий передающий интервал определяется по только что полученным данным. После функции 120 функция 122 рассчитывает коэффициент "внезапной" задержки для приема данных. Он равен для приемного интервала 42' разности между последним 50 (фиг.3) и текущим приемными интервалами. Текущий приемный интервал определяется по только что полученным данным. После функции 122 функция 124 синхронизирует кодирование, осуществляемое вокодером 4, и защиту от ошибок в схеме 66 (фиг.4) с первым передающим интервалом 44'. Как отмечалось выше, вокодер 64 и схема 66 защиты от ошибок вырабатывают данные сигнала при обработке блоков или пакетов данных. Функция 124 определяет, когда должны начинаться такие блоки или пакеты. Путем синхронизации выработки пакетов данных сигнала с первым передающим интервалом 44' контроллер 58 (фиг.4) вырабатывает пакет данных как раз в тот момент, когда после задержки в схеме 68 (фиг.4) и прохождения по каналу 26 пакет данных поступает на спутник 14 при открытии на последнем приемного интервала 44 (фиг.3). Эта функция синхронизации позволяет абонентскому узлу 24 обойтись без дополнительной буферизации данных, ведущей к их искажению. После функции 124 или при отсутствии данных о временном интервале, как установлено функцией 118, процесс 108 осуществляет функцию 126. Функция 126 рассчитывает суммарную продолжительность задержки передаваемых данных. Продолжительность задержки передачи равна сумме коэффициента постепенной задержки, рассчитанного функцией 116, и коэффициента внезапной задержки, рассчитанного функцией 120. Затем функция 126 корректирует управляющий сигнал на входе схемы 68 задержки (фиг.4) в соответствии со своим расчетом. При поступлении потока данных синхронизации на абонентский узел 24 продолжительность задержки, налагаемой схемой 68, меняется в соответствии с данными синхронизации. Далее функция 128 рассчитывает суммарную задержку принимаемых данных. Продолжительность ее равна сумме коэффициента постепенной задержки, рассчитанного функцией 116, и коэффициента внезапной задержки, рассчитанного функцией 122. Затем функция 128 корректирует управляющий сигнал на входе схемы 76 задержки (фиг.4) в соответствии со своим расчетом. При поступлении потока данных синхронизации на абонентский узел 24 продолжительность задержки, налагаемой схемой 76, меняется в соответствии с данными синхронизации. После выполнения функции 128 программа возвращается к функции 110, начиная обработку следующего блока данных, поступающего на абонентский узел 24. Узел 24 продолжает работу по программному циклу, изображенного на фиг.7. В целом настоящее изображение позволяет создать усовершенствованные способ и систему пропускания сигналов по каналам с переменными параметрами синхронизации. Эти сигналы могут нести данные в реальном масштабе времени, которые можно отбирать или вырабатывать иным образом с постоянной скоростью. Поток данных в реальном масштабе времени, проходящий по каналу с переменными параметрами синхронизации, свободен от пропусков, разрывов и повторов, поскольку изменения синхронизации сглаживаются схемами задержки, которые задерживают данные на заданные промежутки времени согласно программе. Настоящее изобретение позволяет сократить задержки в прохождении сигналов между узлами системы связи, невзирая на изменения параметров синхронизации в каналах связи. Это достигается синхронным осуществлением процессов в различных узлах. Настоящее изобретение рассматривалось выше применительно к предпочтительным вариантам его осуществления. Однако специалистам понятно, что в эти предпочтительные варианты могут быть внесены различные изменения и модификации, не затрагивающие существа и объема изобретения. Например, хотя выше рассмотрен абонентский узел системы связи с небольшими изменениями, находящимися в пределах известного уровня техники, то же относится и к другим наземным узлам системы. Далее, здесь рассматривалась схема задержки, установленная в абонентском узле системы. Однако специалистам ясно, что схема задержки служит для компенсации параметров канала между узлами и с равным успехом может быть установлена на другом конце канала. Более того, хотя настоящее изобретение в первую очередь предназначено для передачи данных в реальном масштабе времени, оно с тем же успехом может применяться для данных управления, сигнализации и т.п. Все эти и другие изменения и модификации, очевидные специалистам, охватываются объемом настоящего изобретения.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюKatler Victor H.,Jr.

Автори російськоюКатлер Виктор Х.,мл.

МПК / Мітки

МПК: H04J 3/06

Мітки: сигнали, розділених, затримку, здійснення, другого, вказаним, передаються, тривалості, першого, роботи, ньому, узгодження, каналом, радіоте, спосіб, змінної, зв'язку, вузлів, каналу, вносить

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/9-26201-sposib-zdijjsnennya-zvyazku-po-kanalu-shho-vnosit-zatrimku-zminno-trivalosti-u-signali-shho-peredayutsya-po-nomu-sposib-uzgodzhennya-roboti-pershogo-i-drugogo-vuzliv-zvyazku-rozdil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб здійснення зв’язку по каналу, що вносить затримку змінної тривалості у сигнали, що передаються по ньому, спосіб узгодження роботи першого і другого вузлів зв’язку, розділених вказаним каналом, та радіоте</a>

Попередній патент: Термостійкий нагрівач для окислювальних середовищ

Наступний патент: Ізоляційна пластина для забивання в кладку, а також спосіб і пристрій для її виготовлення

Випадковий патент: Спосіб використання пластмасових вторинних матеріалів або відходів