Спосіб діагностики нормального та патологічного станів жіночого організму

Номер патенту: 14522

Опубліковано: 09.01.1997

Формула / Реферат

1. Способ диагностики нормального и патологического состояний женского организма, включающий взятие пробы крови, ее клинический и биохимический анализ, диагностику по величине значений показателей, отличающийся тем, что, взятие проб крови осуществляют по меньшей мере дважды в течение менструального цикла при минимальном и максимальном значениях каждого определяемого показателя, учитывают динамику изменения величин показателей и при значениях всех полученных показателей, соответствующих общепринятой физиологической норме и находящихся в динамике, соответствующей нормальному для женского организма физиологическому состоянию, делают вывод о нормальном состоянии женщины, а при несоответствии всех значений показателей общепринятой норме и/или отсутствии их нормальной динамики делают вывод о наличии патологии в состоянии женщины.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для анализа красной крови, определения активности щелочной фосфатазы и концентрации мочевины в крови первую пробу крови берут на 7-13 день менструального цикла, а вторую - за 2-8 дней до его начала, для анализа белой крови - за 9-14 дней до начала цикла и в период, включающий 2 дня до начала цикла - 5 дней после его начала, для анализа водно-солевого обмена - на 7-13 день цикла и за 9-14 дней до его начала, для анализа других биохимических показателей крови - за 2-8 дней и за 9-14 дней до начала менструального цикла.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что при осуществлении биохимических анализов крови для определения концентрации общего билирубина дополнительно анализируют третью и четверную пробы крови, которые берут на 7-13 день менструального цикла и в период, включающий 2 дня до - 5 дней после начала цикла.

Текст

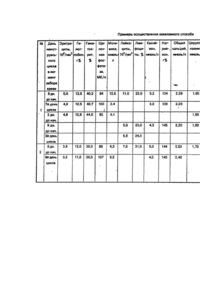

Изобретение относится к области медицины, конкретно к клинической и биохимической лабораторной диагностике. Менструально-овуляторный цикл (МЦ) Имеет большое влияние на состояние и функцию различных систем и органов женского организма. В современной медицинской диагностической практике это влияние не учитывают при обследованиях патологического или нормального состояния женского организма, хотя научные исследования проблемы влияния МЦ на женский организм ведутся широко. В настоящее время наиболее полно изучена динамика половых гормонов в период МЦ женщин. (Общий курс физиологии человека и животных. Под ред. проф. А. Д. Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991, т. 2, с. 476). В начале цикла под действием неизвестного фактора, а затем под действием гонадотроп-ных гормонов передней доли гипофиза, в первую очередь фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) происходит образование и развитие фолликулов. Секрецию гонадотро-пиноя тормозят дофамин и серотонин гипоталамуса и мелатонин эпифиза, а норадреналин гипоталамуса, ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота стимулируют ее. Биогенные амины, как и гистамин, эндорфины и другие агенты, реализуют свое действие через гипотанамический гонадотропин-рилизинг-гормон (ГРГ) (Бабичев В. Н. Нейрогормомальная регуляция овариального цихла, М., Медицина, 1984, с. 239). Помимо этого, регуляция секреции гона-дотропинов осуществляется стероидными гормонами яичников (Фанченко Н.Д., Анаш-кина Н, А, Современные аспекты репродуктивной эндокринологии. М., 1983, с. 27-36). Ведущая роль в этой регуляции принадлежит эстрадиолу, который, в частности, снижает чувствительность гипофиза к действию ГРГ(Кеуе W. R., Laffe R, В. - J. din. Endocr., 1974 tV. 38,p.805). В развивающемся фолликуле из эндогенного холестерина образуются половые стероидные гормоны: йндрогены и эстрогены. Эстрогены синтезируются под действием ФСГ и секретируются под влиянием лютеинизирующего- гормона (ЛГ). В свою очередь, эстрогены, стимулируя выход в кровяное русло ГРГ, вызывают секрецию Л Г и ФСГ. Среди фолликулов выделяется один -доминантный - больший по размеру. Остальные подвергаются атреэии. В процессе созревания доминантного фолликула содержание в крови эстрадиола возрастает, а ФСГ - уменьшается. Одновременно Л Г стимулирует в фолликуле синтез прогестерона, уровень которого в крови начинает повышаться, приводя при однонаправленном действии с ЛГ к увеличению содержания простагландинов в фолликуле. (LeMatre M. J., Leldner R., Marsh J.M. "Prostaglandlns". 1975, V. 9, p. 221). Затем концентрация в крови эстрадиола начинает уменьшаться, ФСГувеличивать-ся, что, наряду с продолжающимся ростом содержания прогестерона, на пике концентрации ФСГ и ЛГ вызывает овуляцию - разрыв фолликула, который сопровождается выходом яйцеклетки. Разрыв провоцируется накоплением в фолликуле простагландинов при деятельном участии биогенных аминов (В. Ф. Нагорная. Овуляция и протеолитические ферменты. - Акуш. и гин., 1990, № 4, с. 13-17). Период от начала образования фолликулов до овуляции называют "фолликулиновой фазой" (ФФ) МЦ. После овуляции происходит незначительное увеличение уровня эстрогенов и повышение содержания,прогестерона в крови за счет стимуляции их секреции из желтого тела, образовавшегося на месте разорвавшегося фолликула; активируют выделение прогестерона ЛГ и лютеотропный гормон (ЛТП- Прогестерон угнетает выделение ГРГ, что приводит к снижению выделения ФСГ, ЛГ и ЛТГ и, тем самым, а также непосредственно (Кагзсп F. Г., Sutton G. Р. "Endocrinology", 1976 V. 98, р. 553)тормозит образование новых фолликулов; при этом уровень прогестерона регулируется простагландинами, вырабатываемыми желтым телом (Salta В., Ichlhara К., et al. J. "Steroid. Blochem", 1976, V. 7, р.295). В дальнейшем, после прекращения функции желтого тела, уровень эстрадиола и прогестерона в крови уменьшается, создавая предпосылки для увеличения синтеза и секреции гонадотропинов, то есть для нового цикла. Период от овуляции до начала месячного кроветечения называют "лютеиновой фазой" (ЛФ), Аналогично рассмотренной динамике половых гормонов в период МЦ женщин происходит изменение содержания рассматриваемых гормонов в моче (Гинекологическая эндокринология. Под ред. Жмакина К. Н. М., Медицина, 1980, с. 528), хотя имеют место различия в положении некоторых экстремумов. Обнаружена, связанная с МЦ, динамика накопления в крови и выведения с мочой и неполовых гормонов. Описана (Лишшак К., Эндреци Э. Нейроендокринная регуляция адаптационной деятельности. Будапешт, Изд.-во академии наук, 1967, с. 220) стимуляция секреции корой надпочечников кортизона и гидрокортизона под действием эстрогенов, ускорение последними удаления кортикостероидов из кровотока с максимумов содержания гормонов в моче в ЛФ. Помимо эндокринной, гормональнозависимые изменения, связанные с МЦ, происходят и в других системах и органах женского организма. Базальная температура в ФФ ниже, чем в ЛФ, и повышается в переходный период. За время МЦ происходят изменения в системе кровообращения, в частности, в сосудах слизистой оболочки матки, что в конце ЛФ приводит к уменьшению тонуса сосудов (Аскаров А, Ф., Покало В. Н. Сб. Адаптация человека к воздействию производственных факторов. Уфа/1983, с. 36-38) замедлению кровотока, застою крови в сосудах и повышению давления внутри них, в результате чего происходит разрыв их стенок и кровотечение. В течение МЦ происходит изменение уретрального давления (I. М. Van Geelen, M. D. W. Н. Doesburg, С. М. G, Tho- mas, Ph. D. Chester В. Martin, Ir., M. D, "Amerrican Journal of Obstetrics and gyneeology," 1981, (October 15) V. 141, №4), что, по-видимому, и вызывает увеличение диуреза во время месячного кровотечения. В этот период замедляет свою работу свертывающая система крови и ослабляется иммунная система организма женщин. Установлено (Сольский Я. П., Михедко В. П., Фердман Т. Д., Борин А. А. Гинекологическая эндокринология. Киев, Здоров'я, 1976, с. 240; В. Э. Лийвранд, X. И. Ялвисте. Некоторые показатели свертывающей системы крови в течение МЦ. - Уч. Записки Тартус. гос. ун-та., 1973, вып. 303, с. 222-225); что после овуляции начинается уменьшение содержания фибриногена, протромбина и количества тромбоцитов, причем минимум этих показателей приходится на начало ФФ. Такая динамика и обусловливает увеличение продолжительности свертываемости крови перед и во время месячных кровотечений и собственно месячные кровотечения. В иммунной системе в течение МЦ наблюдаются свои закономерности (Митрофанов Н. А, Головистиков И. Н„ Роткина И. Е. Изучение показателей иммунитета в течение нормального МЦ. "Акуш. и гин.н , 1984, Ns 8, с. 58-59; Старцева Н. В., Шилов Ю. И., Кеворков Н. Н., Ищенко Г. Т. Изменение Т-и В-лимфоцитарных систем в течение МЦ. "Акуш. и гинД 1980, № 9, с. 18-19). В конце ФФ начинает уменьшаться количество лимфоцитов за счет уменьшения числа Т- и Влимфоцитов. Одновременно функциональная активность Т-лимфоцитов также падает при незначительном увеличении активности В-лимфоцитов (Старцева Н. В., Шилов Ю. И., Кеворков Н. Н., Ищейко Г. Т. Изменение Т-и В-лимфоцитарных систем в" течение МЦ. "Акуш. и гин.", 1980, № 9 с. 18-19). Только в конце ЛФ эти показатели стабилизируются и их изменение приобретает обратную тенденцию; максимум достигается в ФФ. Иммунная активность лимфоцитов в динамике МЦ коррелирует с уровнем эстрогенов, а именно эстрадиола{5. S, George, N. Mazen, Ramzy I. "Egupt. Med. Assoc", 1988, V, 71, № 5 - 8, c. 371-388), причем чем выше уровень последнего, тем ниже содержание Т-киллеров относительно T-cyrtpeccopoB (Ressel М.. Kohler G., Straube W. "Zbl. Gynakol", 1988. 110, с 619-622). Имеются также данные (Дубоссарская 3. М„ Волабуев А. И„ Коханский И, Н. Взаимосвязь иммунного, гормонального гомеостаза и системы гомеостаза при нормальном МЦ("Акуш. и гин.", 1987, isfc 7, с. 63-65; Usala S. J., Usala F. О., Haclski R. et al. J. "Reprod. Med.", 1989, V, 34, № 4, p. 292-294), свидетельствующие об уменьшении содержания некоторых фракций иммуноглобулинов в начале ФФ по сравнению с ее концом, и движения в этом направ-лении прослеживается уже в ЛФ. Описанные изменения в иммунной системе контролируются различными, в том числе половыми, гормонами (Дубоссарская 3. М., Волобуев А. Ин Коханский И. Н. Взаимосвязь иммунного, гормонального гомеостаза и системы гемостаза при нормальном МЦ. -"Акуш. и гин.", 1987, № 7, с. 63-65), а на стадии ослабления иммунитета могут способствовать наблюдаемому повышению заболеваемости женщин (Антонова Л. В., Батурина Н. Ф. "Акуш. и гин,", 1981, № 12, с. 39-41). Несмотря на сложившиеся представления о динамике лимфоцитов в течение МЦ, Сведения об изменении общего количества лейкоцитов, гранулоцитов, характеристик красной крови противоречивы (см. Гинекологическая эндокринология (Под ред. Жмакина К. Н. М„ Медицина, 1980, с. 528; Сольский Я. П., Михедко В. П., Фердман Т. Д., Борин А. А. Гинекологическая эндокринология. Киев, Здоров'я, 1976, с. 240; Рябов С. И., Талантова И. В. Особенности кроветворения у здоровых людей различного пола. -Пробл. гематол,, 1963, с. 26-29; Рябов С. И, Половые железы и кровь. Изд-во "Медицина", Лен. отд., 1971, с. 160). Противоречивость имеющихся фактов, помимо прочего, связана с биоритмами образования, созревания, старения и умирания форменных элементов крови (Гласе Л„ Мэки М. От часов к хаосу. М„ Мир, 1991,с. 248). Характерно, что эта римтмичность слабо зависит от МЦ и, естественно, не совпадает по фазе у исследуемых. Тем не менее, предприняты попытки объяснить месячные изменения обсуждаемых показателей на гормональном уровне. Так стимуляция эстрогенами лейкопозза (в основном, за счет резкого увеличения относительного содержания нейтрофилов) и угнетении ими же эритропоэза происходит при одновременном уменьшении концентрации гемоглобина (Рябов С. И. Половые железы и кровь. Изд-во "Медицина", Лен. отд., 1971, с. 160). Биохимические показатели, их динамика в зависимости от МЦ изучена недостаточно. Имеются противоречивые сведения (Гинекологическая эндокринология. Под ред. Жмакина К. М., Медицина, 1980, с. 528; Сольский Я. П., Михедко В. П., Фердман Т, Д., Борин А,А. Гинекологическая эндокринология. Киев, Здоров'я, 1976, с, 240) о результатах исследования изменения содержания общего белка и его фракций, а также сахара, в процессе МЦ. То же указывается и в отношении солевого обмена (В. Б. Левинсон. Некоторые показатели минерального, обмена при нормальном МЦ. "Акуш, игин.", 1967, № 1, с. 42-44: Narlko Takano and Takako Kaneda. Renal contribution to acid-base regulation during the menstrual cycle. - "American Journal of Physiology.- F., 1983, V.,244, № 3, p. 320-324), хотя увеличение концентрации кальция в крови связывается с увеличением уровня ФСГ(Nordin В. R., Morris H. A., Need A. G. et al. - Am. J. Obstet GynecoP, 1990, V. 163, № 1, p. 140-145), Обнаруженное более высокое содержание цинка в ФФ по сравнению с Л Ф объясняется его участием в развитии желтого тела{Л. В. Гребенчук, С Н. Ахинько. Содержание некоторых микроэлементов и ферментов в кроши и тканях половых органов у здоровых женщин в зависимости от фазы МЦ. - "Акуш. и гин.", 1975, IsfcS, с. 69-71). Такую же динамику концентрации алюминия и титана наблюдали те же авторы. Уровень меди достигает максимума к концу ФФ, снижаясь постепенно в ЛФ (Сольский Я, П., Михедко В. П„ Фердман Т, Д., Борин А. А. Гинекологическая эндокринология. Киев, Здоров'я, 1976, с. 240; Л. В. Гребенчук, С. Н. Ахинько. Содержание некоторых микроэлементов и ферментов в крови и ткянях половых органов у здоровых женщин в зависимости от фазы МЦ. - "Акуш. и гин.", 1975, № 5, с. 6971), причем с уменьшением ее концентрации коррелирует падений ферментативной активности церулоплазмина (Л. В. Гребенчук, С. Н. Ахинько, Содержание некоторых макроэлементов и ферментов в крови и тканях половых органов у здоровых женщин в зависимости от фазы МЦ. "Акуш. и гин,", 1975, №5, с. 69-71). Последний результат косвенно подтверждается данными (Бабаянц А. Р.,Аншина М. Б., Унмут С. А,, Рижинашвили С. И. Перекисное окисление липидов сыворотки крови в различные фазы нормального МЦ -"Акуш. и гин., 1985, № 7, с. 45-47), согласно которым активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) наблюдается в ФФ, а активатором ПОЛ может служить медьсодержащий белок. . Активность ферментов в системе крови также изменяется в течение МЦ, Прослеживается тенденция к снижению фосфатазной активности к концу ЛФ с максимумом в конце ФФ и минимумом в дни, близкие или совпадающие с началом ФФ (аналогично изменению активности щелочной фосфатазы (Nordln В. R,, Morris H. A., Need A. etal,-"Am. J. Ob - stet Gyneeol", 1990, V. 163, N: 1, p. 140-145). Наблюдаемую динамику связывают с изменением уровня эстрогенов и ФСГ. Активность протеолитических ферментов в ЛФ, напротив, возрастает (В. Ф. Нагорная. Овуляция и протеолитические ферменты. -"Акуш. и гин.и, 1990, № 4, с. 13-17; Espey U, - Blol, Reprod, 1974, V. 10, p. 216), что объясняют их участием в регрессии желтого тела. Наиболее низкая активность сукцинатде-гидрогенззы и глицерофосфатдегидрогена-зы отмечена в первую половину ЛФ, после чего она увеличивается, становясь предельно высокой к концу ЛФ, в то время как активность лактатдегидрогеназы и миелопероксидазы медленно нарастает с начала ФФ до конца ЛФ (Завиенко А, И., Ляшенко Г, Н., Маляр Р. Ф. Ферментативная активность лейкоцитов при нормальном МЦ. - "Акуш. и гин.\ 1981, № 4, с. 52-53). Такой характер изменения ферментативной активности интерпретирован с точки зрения энергетики в связи с образованием яйцеклетки. Наблюдается также падение каталазы и слабое - угольной ангидразы (симбатно изменению содержания цинка) в ЛФ по сравнению с ФФ. Распад нуклеиновых кислот (ДНК яйцеклетки) приводит к образованию избыточного С02, ряда кислых продуктов и "первичной" гипоксии, с которой организм справляется выбросом в кровь дополнительного количества эритроцитов и интенсификацией деятельности гемоглобина по доставке кислорода в ткани и органы, что проявляется в существенном, относительно гемоглобина, увеличении концентрации не-конъюгированного билирубина и железа в середине ЛФ, Вместе с тем кислоты (малат, пируват, мочевая и др.) продолжают накапливаться в крови, в свою очередь активируя распад нуклеиновых кислот в клетках (Хитров Н. К., Пауков В. С. Адаптация сердца к гипоксии, М., Медицина, 1991, с. 240). Наступает метаболический ацидоз, который вызывает "вторичную", более мощную гипоксию, результатом которой являются наблюдаемое кровотечение и усиление диуреза в конце ЛФ - начале ФФ. Гормональнозависимые изменения активности и концентрации ферментов направлены на ликвидацию последствий ацидоза, в частности на поддержание необходимого уровня макроэргов (креатинфосфокиназа, лактатдегидрогеназа, а-амилаза, соотношения лактат/пируват (щелочная фосфотаза) и др. При этом закономерно изменяется концентрация анаболитов и катаболитов (мочевина). Обусловленное ацидозом усиление диуреза приводит к относительному увеличению концентрации электролитов. Дальнейшие изменения, наступающие в начале и середине ФФ, при продолжающейся компенсации последствий ацидоза вызваны "вторичной" гипоксией, отягченной кровопотерей. Происходит выброс эритроцитов в кровяное русло, сопровождающийся ростом показателя гематокрита, увеличением концентрации гемоглобина, железа и билирубина. Повышение содержания эритроцитов, по-видимому, вызывает активацию тромбоци-тарной системы, выражающуюся в увеличении количества и объема тромбоцитов, т.е, в конце ФФ происходит возрастание свертывающей активности крови. Одновременно растет число лейкоцитов, что может быть связано с возникшими потребностями организма в различных гидролазах (LeMalre М, J., Lefdner R., Marsh J. M. -"Prostaglandin?", 1975, V. 9, p.-221). Таким образом, одновременно с образованием нового фолликула происходят закономерные изменения, вызванные утилизацией старого, которые играют также важную роль в нормальном протекании МЦ. Как видно, в регуляции механизмов МЦ женщины участвуют различные органы и системы женского организма. При этом немаловажным оказывается учет динамики многих показателей: клинических, биохимических и др. Известен способ диагностики нормального и патологического состояний организма (Руководство по клинической лабораторной диагностике. Под ред. В. В. Меньшикова. М., Медицина, 1982, с. 14, -прототип), включающий взятие пробы крови пациента и ее клинический и биохимический анализ, причем взятие пробы крови осуществляют одномоментно, а о наличии или отсутствии патологии в состоянии обследуемого судят по величине полученных в результате анализа показателей. Если их величина соответствует общепринятым нормам физиологического состояния (Хме-левский Ю. В.,Усатенко О. К, Основные биохимические константы человека в норме и при патологии. Киев, Здоров'я, 1984, с. 4-113), то констатируют факт отсутствия патологии и наоборот. Недостатком известного способа является низкая точность диагноза из-за отсутствия учета при диагностике состояния женского организма влияния менструального цикла на величину гематологических і биохимических показателей и динамики из менений показателей за период менструального цикла, что может привести і ошибкам в диагностике. В основу изобретения поставлена задача создать такой способ диагностики нормального и патологического состояний женского организма, в котором учитывались бы цикличностьизменений гематологических и биохимических показателей крови в зависимости от менструального цикла, а также динамика этих изменений, и за счет этого повысить точность диагноза. Поставленная задача достигается тем, что в известном способе диагностики нормального и патологического состояний женского организма, включающем взятие пробы крови, ее клинический и биохимический анализ, диагностику по величине показателей, взятие проб крови осуществляют по меньшей мере дважды в течение менструального цикла при минимальном и максимальном значениях каждого определяемого показателя, учитывают динамику изменения величин показателей и при значениях всех полученных показателей, соответствующих индивидуальной физиологической норме и находящихся в динамике соответствующей нормальному для женского организма физиологическому состоянию, делают вывод о нормальном состоянии Женского организма, а при несоответствии всех значений показателей общепринятой норме и/или отсутствии их нормальной динамики делают вывод о наличии патологии в состоянии женщины, Другим отличием заявляемого способа является то, что для анализа красной крови, определения активности щелочной фосфатазы и концентрации мочевины в крови первую пробу крови берут на 7-13 день менструального цикла, а вторую - за 2 - 8 дней до его начала, для анализа белой крови * за 9 -14 дней до начала цикла и в период, включающий 2 дня до начала цикла - 5 дней после его начала, для анализа водно-солевого обмена - на 7 - 13 день цикла и за 9 -14 дней до его начала, для анализа других биохимических показателей крови - за 2 - 8 дней и за 9 - 14 дней до начала менструального цикла. Еще одним отличием заявляемого способа является то, что при осуществлении биохимических анализов крови для определения концентрации общего билирубина дополнительно берут третью пробу на 7 - 13 день после начала менструального цикла. Причина повышения точности диагностики по заявляемому способу - это учет в нем циклических изменений в женском организме и динамики изменений показателей крови за период менструального цикла. Одномоментный забор крови и ее анализ в день, когда, например, значение показателя достигает экстремального значения, может привести к ошибке в диагнозе. Если не учитывается динамика показателей за период менструального цикла, то также возможны ошибки в диагнозе состояния, связанные с отличием индивидуальной нормы от среднестатистической, поэтому вывод о нормальности показателей делают на основании относительных их значений у каждого обследуемого индивидуально. Для доказательства наличия изменений и динамики показателей крови в период менструального цикла были обследованы 12 здоровых женщин (доноров). Путем предварительного опроса установлено, что продолжительность менструального цикла у опрошенных женщин составляла 25, 26, 29 дней. В таблицу 1 занесены показатели для женщин с менструальным циклом 25 дней (графа 1), 26 дней (графа 2), 29 дней (графа 3). В качестве определяемых показателей выбраны содержание эритроцитов, лимфоцитов, лейкоцитов, концентрация мочевины, общего билирубина, ионов калия, натрия, общего кальция, гемоглобина, церулоллазмина, активность креатинфосфокиназы, щелочной фосфатазы, a-амилазы, аланинаминотрансферазы, показатель гематокрита. Анализ проводили в биохимической лаборатории Донецкого диагностического центра. Измерения осуществляли с использованием коммерческих наборов на аппаратах "JT" и "VCS" фирмы Coultronlcs (Франция) при определении показателей содержания эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов, лимфоцитов, "Progress Peus" фирмы Копе (Финляндия)концентрации мочевины, билирубина, креатинфосфокиназы, общего кальция, “Microlite" фирмы Копе - содержания ионов калия и натрия. Содержание церулоплазмина и a-амилазы определяли по известным методикам (Колб В. Г., Камышников В. С. Справочник по клинической химии. Минск, 1982, с. 366), Опытным путем установлено, что минимальные и максимальные значения показателей крови у обследуемых женщин наблюдаются: а) максимальное значение: - на 7-13 день менструального цикла для концентрации общего билирубина, активности щелочной фосфатазы; - за 2 - 8 дней до начала менструального цикла для содержания эритроцитов, концентрации мочевины,концентрации гемоглобина, показателя гематокрита, концентрации церулоплазмина, активности креатинфосфокиназы: общего билирубина (второй максимум); - за 9 - 14 дней до начала цикла для концентрации ионов калия, натрия, общего кальция, активностей a-амилазы и аланинаминотрансферазы; - в период включающий 2 дня до начала цикла - 5 дней после его начала для содержания лейкоцитов и лимфоцитов; б) минимальное значение: - на 7-13 день менструального цикла для содержания эритроцитов, концентрации мочевины, ионов калия, натрия, общего кальция, гемоглобина, показателя гематокрита; - за 2 - 8 дней до начала менструального цикла для активностей щелочной фосфатазы, альф-амилазы, аланинаминотрансферазы; - за 9 - 14 дней до начала цикла для содержания лейкоцитов, лимфоцитов, концентраций билирубина, церулоплазмина, активности креатинфосфокиназы; - в период, включающий 2 дня до начала цикла - 5 дней после его начала, для концентрации общего билирубина (второй минимум). По такой схеме и осуществляли забор проб с учетом менструального цикла обследуемых женщин и анализ крови. Взятие проб крови осуществляли из локтевой вены в определенные по схеме для каждого показателя дни в утренние часы натощак. Условия хранения проб крови, их транспортировки и методики анализа соответствует общепринятым (Руководство по клинической лабораторной диагностике. Под ред. В. В Меньшикова. М. Медицина, 1982, с. 14). Полученные результаты занесены в табл. 1. Как видно из таблицы, все показатели соответствуют общепринятой физиологической норме. Кроме того, наблюдается динамика роста показателей в определенные дни менструального цикла для здоровых женщин. Так, содержание эритроцитов, концентрация мочевины, активность щелочной фосфатазы выше в период за 7-13 после начала менструального цикла, чем в период за 2 - 8 дней до начала менструального цикла и т.п. Значения показателей ниже или і выше общепринятой нормы, обратная динамика по сравнению с приведенной в табл. 1, как и ее отсутствие, свидетельствуют о наличии патологии. Это иллюстрируется нижеследующими примерами. Пример 1, Пациентка А., 32 лет, менструальный цикл 25 дней обследована в Республиканском центре диагностики и реабилитаций репродуктивной функции женщин (Центр) по способу прототипу и по заявляемому способу (табл. 2). Согласно результатам анализов, проведенных при единовременном заборе крови за 8 дней до начала цикла по прототипу, 2 полученных показателя: содержание лейкоцитов и концентрация мочевины превышают их значения для общепринятой физиологической нормы и свидетельствует о наличии Патологии в состоянии пациентки, Однако результаты обследования по заявляемому способу опровергают эти выводы, так как полученные значения показателей соответствуют общепринятой физиологической норме (на верхней границе) и находятся в необходимой динамике. После дополнительных обследований (повторные анализы крови на содержание лейкоцитов, концентрацию мочевины, СОЭ, общий анализ мочи по АддисКаковскому, пробу Реберга, УЗИ почек) был сделан вывод: пациентка здорова. Пример 2. Пациентка С, 27 лет, менструальный цикл 27 дней, обследована в Центре по прототипу и заявляемому способу (табл. 2). Согласно результатам анализов, сделанных одномоментно в день поступления в Центр для обследования (за 1 день до начала менструального цикла) значения полученных показателей соответствуют общепринятой физиологической норме -и находятся на нижней ее границе. После обследования пациентки по заявляемому способу (табл, 2) установлено, что значение содержания эритроцитов и концентрации гемоглобина на 9-й день до начала менструального цикла ниже нормы и равно 3,2>106 мм3 и 11,02%, а за 7 дней до начала менструального цикла - близко к нижней границе нормы (3,7*10 мм , 11.5%) что могло свидетельствовать о патологии в состоянии женщины. Пациентке С. было проведено дополнительное обследование (определено содержание железа в сыворотке крови и др.). Поставлен диагноз: железодефицитная анемия. Пациентке рекомендована консультация врача - гематолога. Пример 3. Пациентка К.,38 лет, менструальный цикл 28 дней, обследована в Центре согласно методике по способу - прототипу и по заявляемому способу (табл. 2). Величина всех полученных показателей соответствует общепринятой физиологической норме. Однако, динамика показателей содержания билирубина не соответствует динамике в нормальном физиологическом состоянии (сравните с динамикой роста показателей содержания билирубина у здоровых женщин в табл. 1). Пациентке К. проведены дополнительные обследования (анализ желчи и желудочного сока, УЗИ желчного пузыря и печени, холецистография). На основе проведенных исследований поставлен диагноз: холецистит. Пациентке К. рекомендовано лечение в гастроэнтерологическом отделении. Пример 4, Пациентка Н., 29 лет, менструальный цикл 29 дней, обследована в Центре по методике способа-прототипа и по заявляемому способу (см. табл. 2). При одномоментном анализе крови пациентки Н. обнаружено несоответствие норме показателя активность- амилазы равного 34 г/л*ч (норма равна 16-32 г/л*ч). Поскольку значение показателей по заявляемому способу соответствует общепринятой физиологической норме и находится на верхней ее границе в динамике, соответствующей нормальному физиологическому состоянию, сделан вывод от отсутствии патологии в состоянии пациентки Н. Таблица 1

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюHerasymov Ihor Hryhorovych, MYROVYCH Davyd Yudovych

Автори російськоюГерасимов Игорь Григорьевич, МИРОВИЧ Давид Юдович

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: жіночого, спосіб, діагностики, патологічного, станів, нормального, організму

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/10-14522-sposib-diagnostiki-normalnogo-ta-patologichnogo-staniv-zhinochogo-organizmu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики нормального та патологічного станів жіночого організму</a>

Попередній патент: Спосіб отримання епоксидних смол

Наступний патент: Спосіб розведення подізуса- ентомофага колорадського жука

Випадковий патент: Асинхронний двигун