Паводковий водоскид для гребель

Формула / Реферат

1. Паводковый водосброс для плотин, включающий водослив, на гребне которого установлен перегораживающий элемент, причем гребень водослива расположен ниже катастрофического подпорного уровня, отличающийся тем, что перегораживающий элемент выполнен, по меньшей мере, в виде одного жесткого и цельного блока, удерживающегося на гребне водослива под действием силы тяжести и имеющего высоту, меньшую, чем разница между уровнем гребня водослива и катастрофическим подпорным уровнем, при этом на гребне водослива в основании блока установлена анкерная стенка, а размеры и вес блока подобраны по следующим соотношениям:

где gb, H1 и h - соответственно, средний объемный вес, высота и длина блока;

gw - объемный вес воды;

RN - нормальный подпорный уровень;

N - максимальный уровень;

B (при B ³ 0) - высота анкерной стенки, установленной перед блоком;

MR - момент сил тяжести, приложенный к блоку;

Mm и MmU - момент сил давления, приложенных к блоку, соответственно, при отсутствии противодавления U и при наличии противодавления U.

2. Водосброс по п.1, отличающийся тем, что между гребнем водослива и основанием блока установлено герметичное уплотнение.

3. Водосброс по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок выполнен монолитным в форме параллелепипеда.

4. Водосброс по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок выполнен полым в форме параллелепипеда и заполнен балластом.

5. Водосброс по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок выполнен сборным из плит и включает одну опорную горизонтальную плиту и установленную на ней одну вертикальную прямоугольную плиту.

6. Водосброс по п.1 или 2, отличающийся тем, что блок выполнен сборным в виде нескольких вертикальных плит, установленных на опорных горизонтальных плитах и прилегающих попарно вертикальными краями друг к другу с образованием защитной ширмы от ветра.

7. Водосброс по одному из пп.1 - 6, отличающийся тем, что блок имеет непрямую линию гребня.

8. Водосброс по одному из пп.1 - 7, отличающийся тем, что в блоке выполнен, по меньшей мере, один воздушный канал, верхний конец которого сообщен с атмосферой и расположен на максимальном уровне, а нижний - между основанием блока и гребнем водослива.

9. Водосброс по одному из пп.1 - 8, отличающийся тем, что при выполнении перегораживающего элемента в виде нескольких блоков, установленных вдоль гребня водослива вплотную друг к другу, между их вертикальными, стенками размещены герметичные уплотнения.

10. Водосброс по одному из пп.1 - 9, отличающийся тем, что между основанием блока и гребнем водослива образована камера, имеющая в нижней части дренажное отверстие.

11. Водосброс по п.10, отличающийся тем, что нижняя часть воздушного канала, проходящего через тело блока, сообщена с камерой, образованной между основанием блока и гребнем водослива.

12. Водосброс по одному из пп.1, 2, 8, 10 и 11, отличающийся тем, что блок выполнен в виде нескольких балок, уложенных друг на друга.

Текст

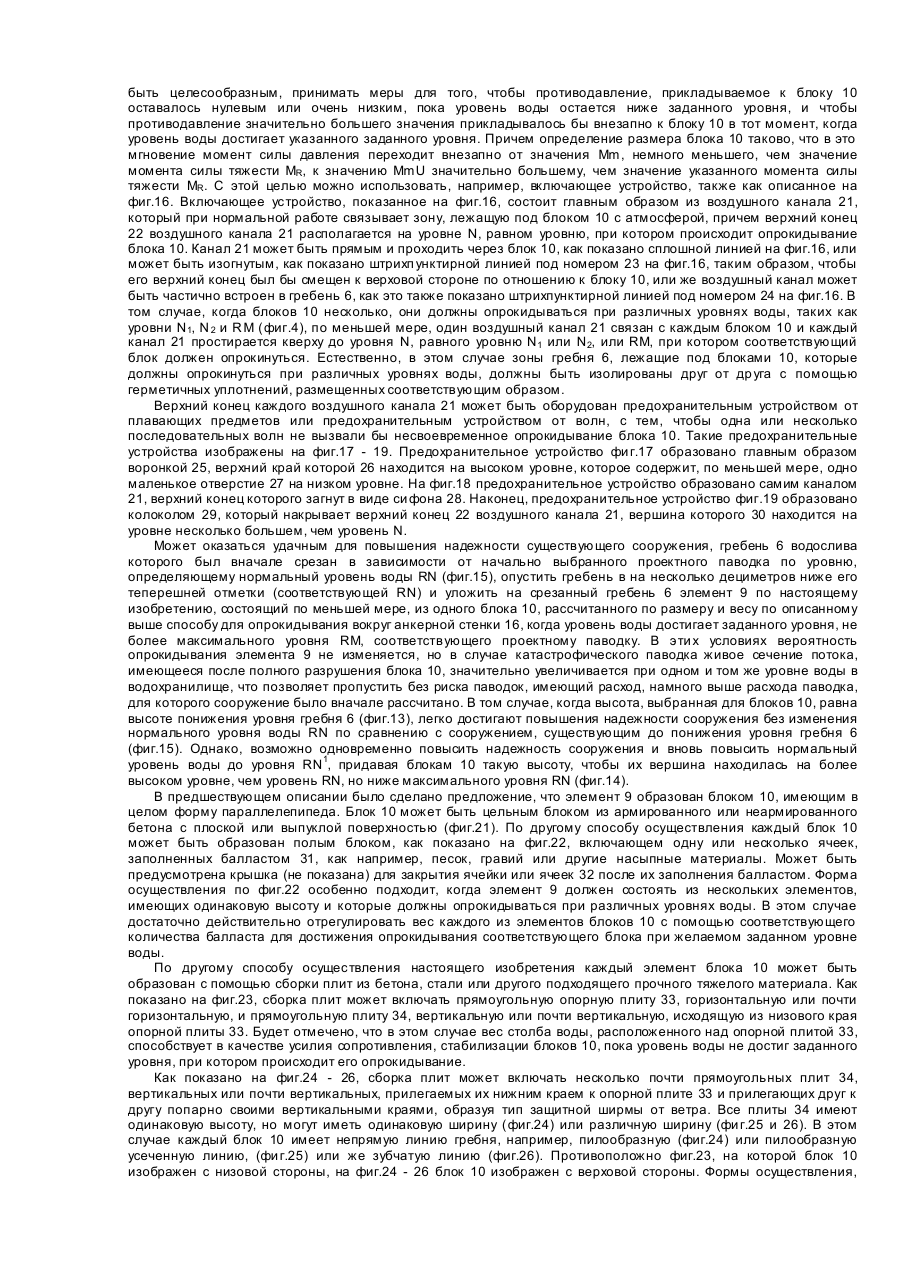

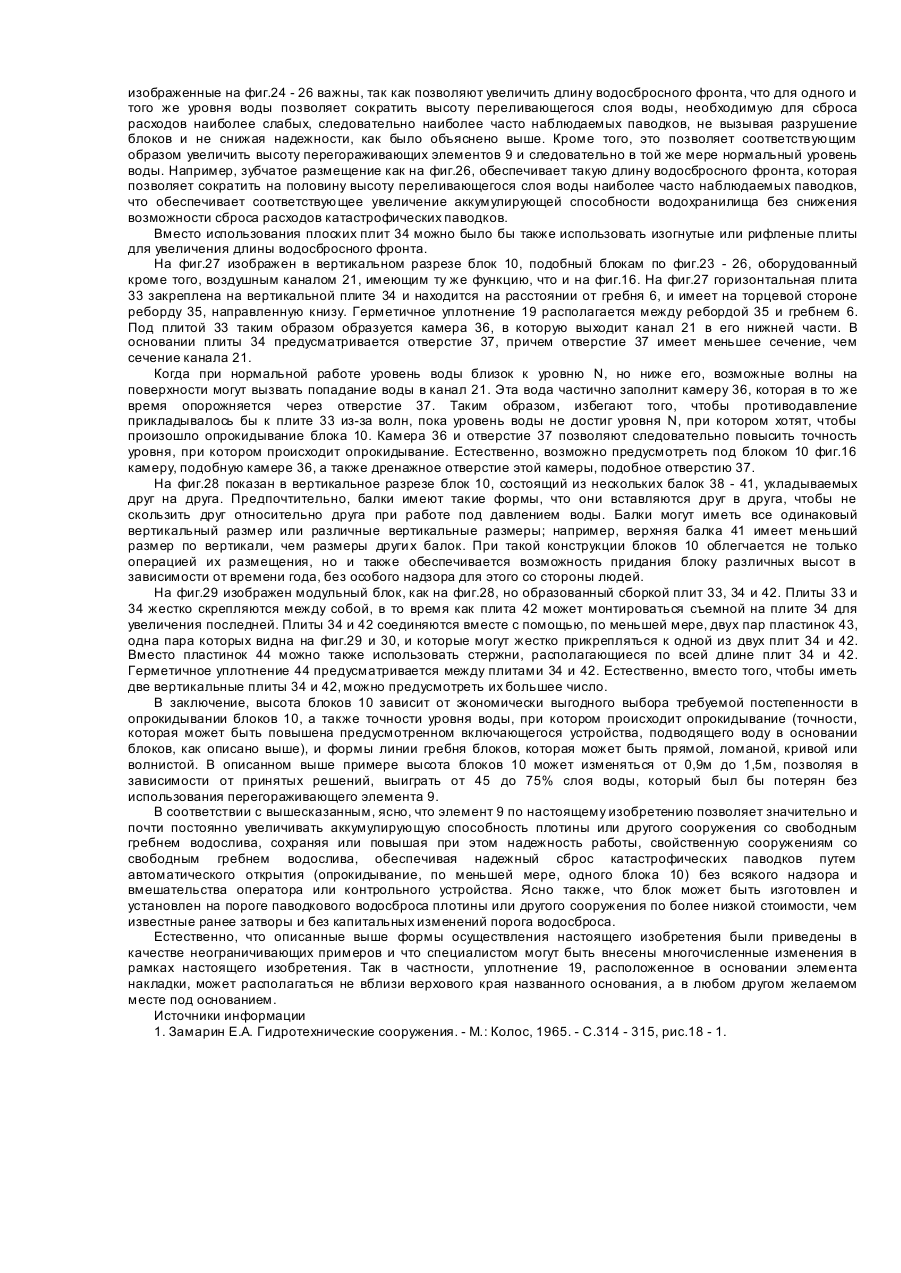

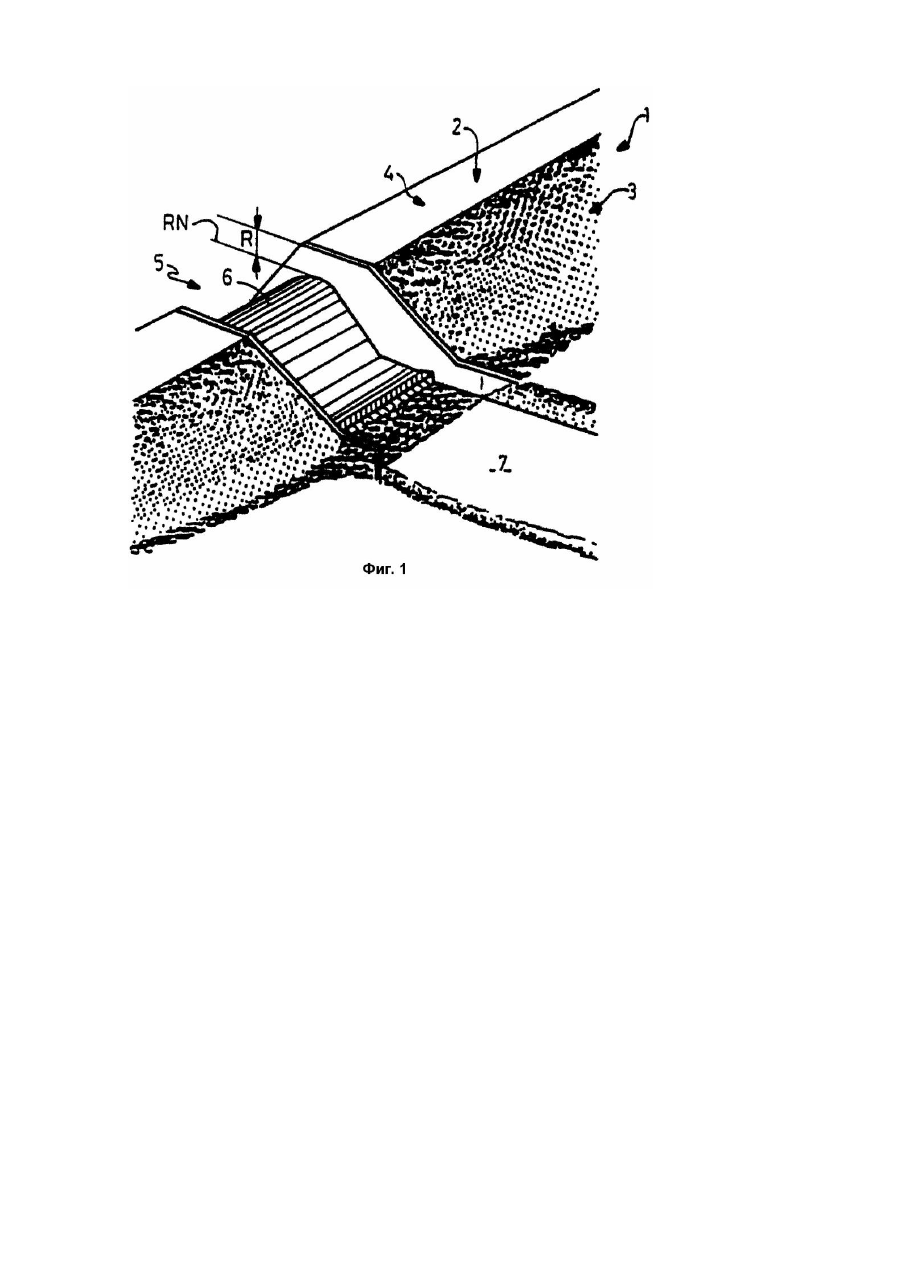

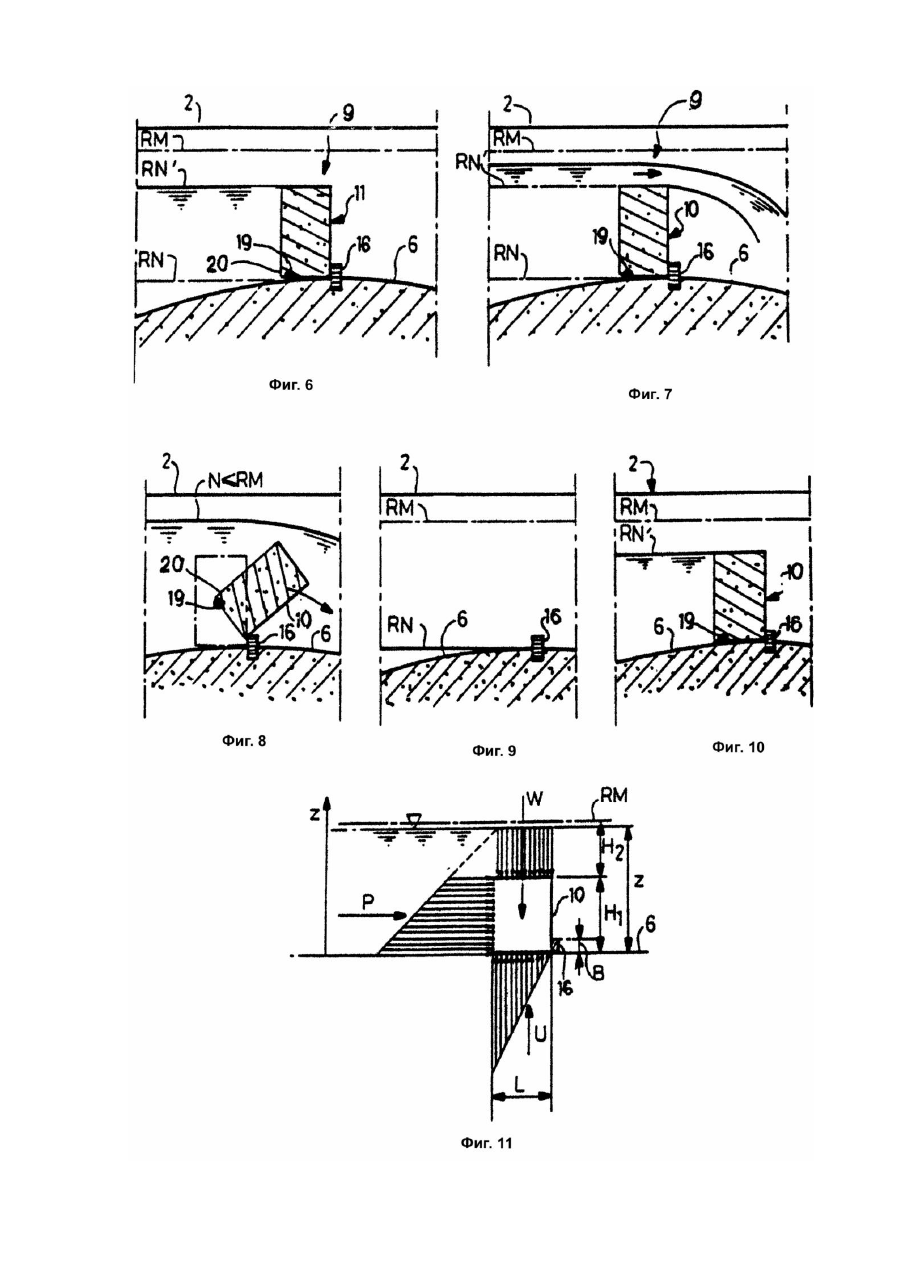

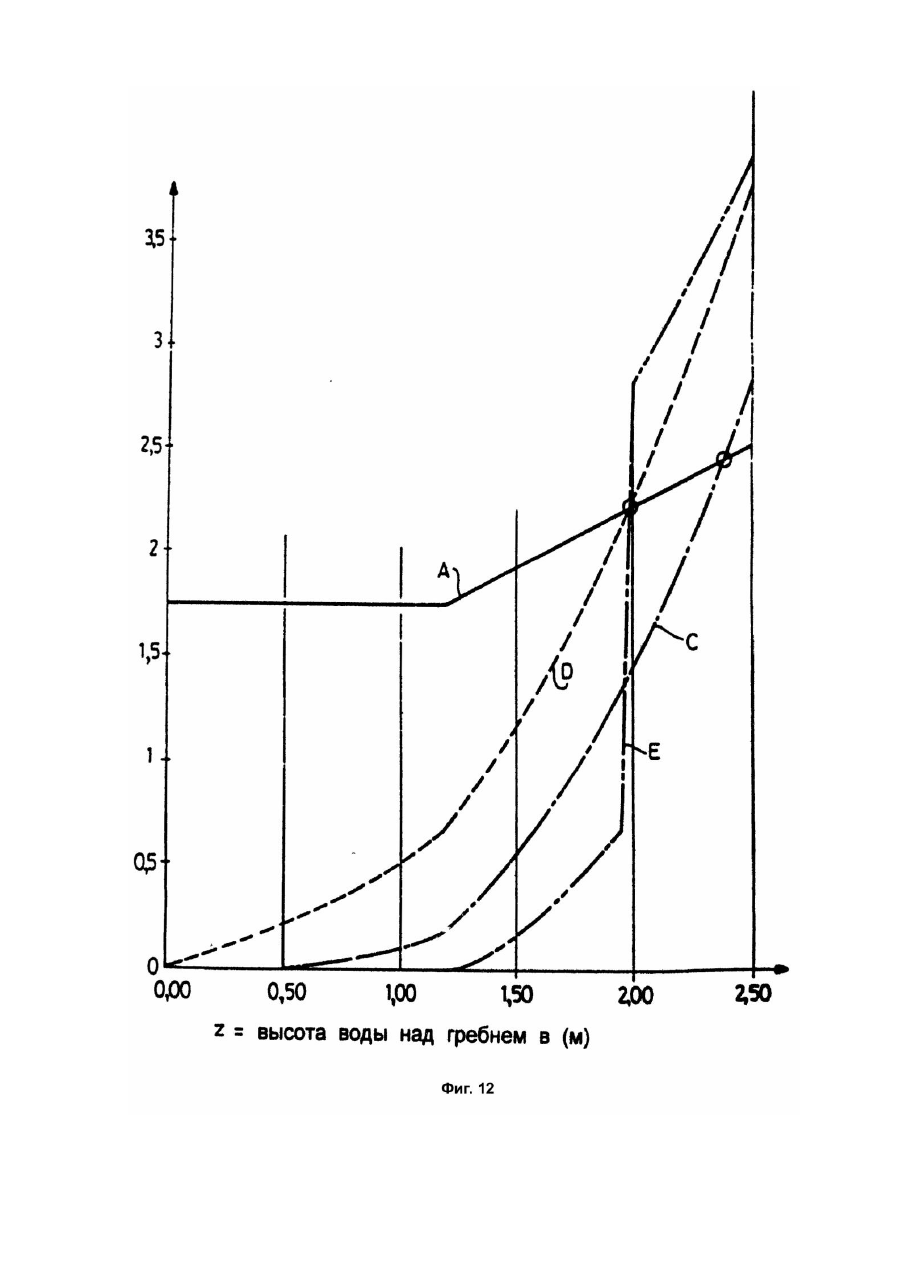

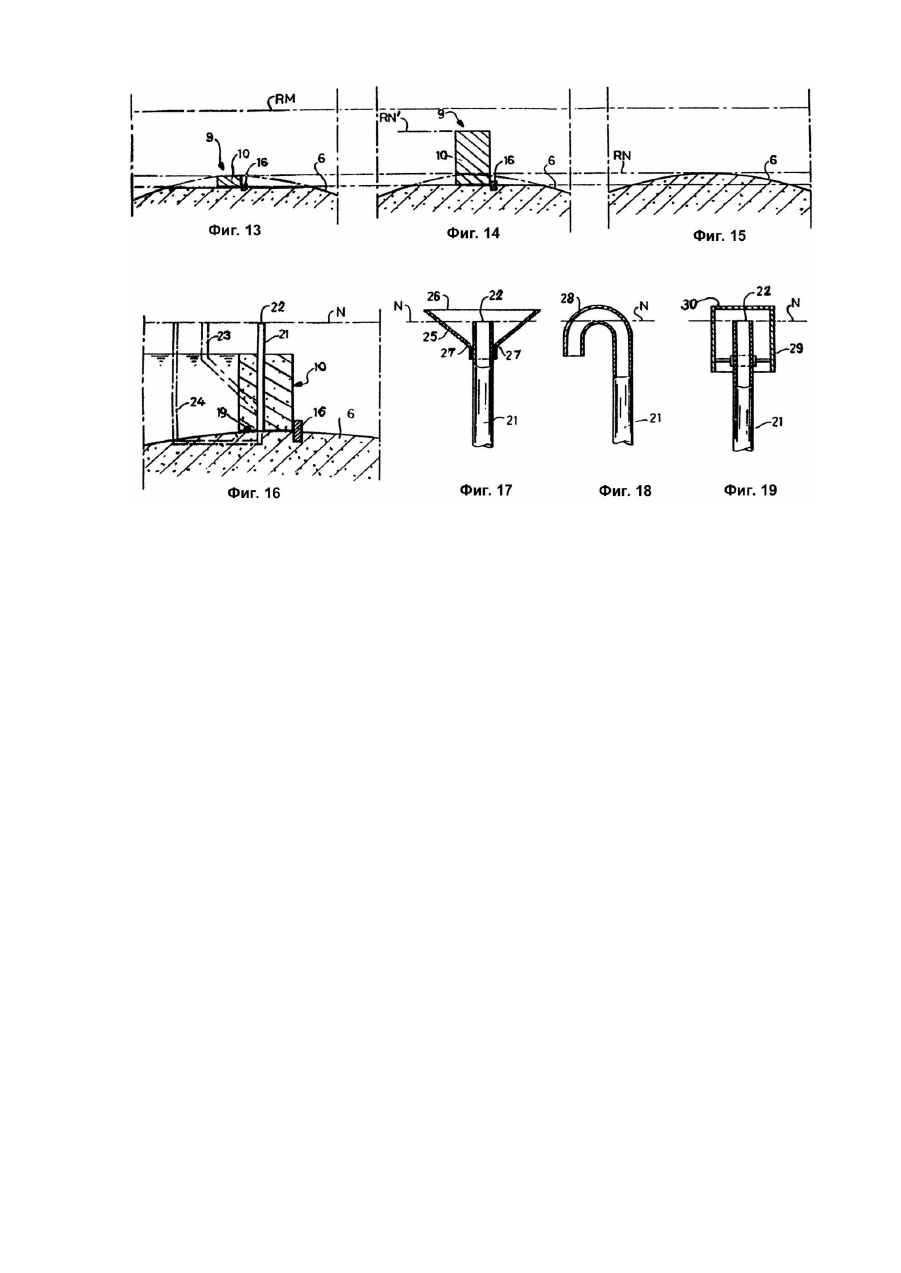

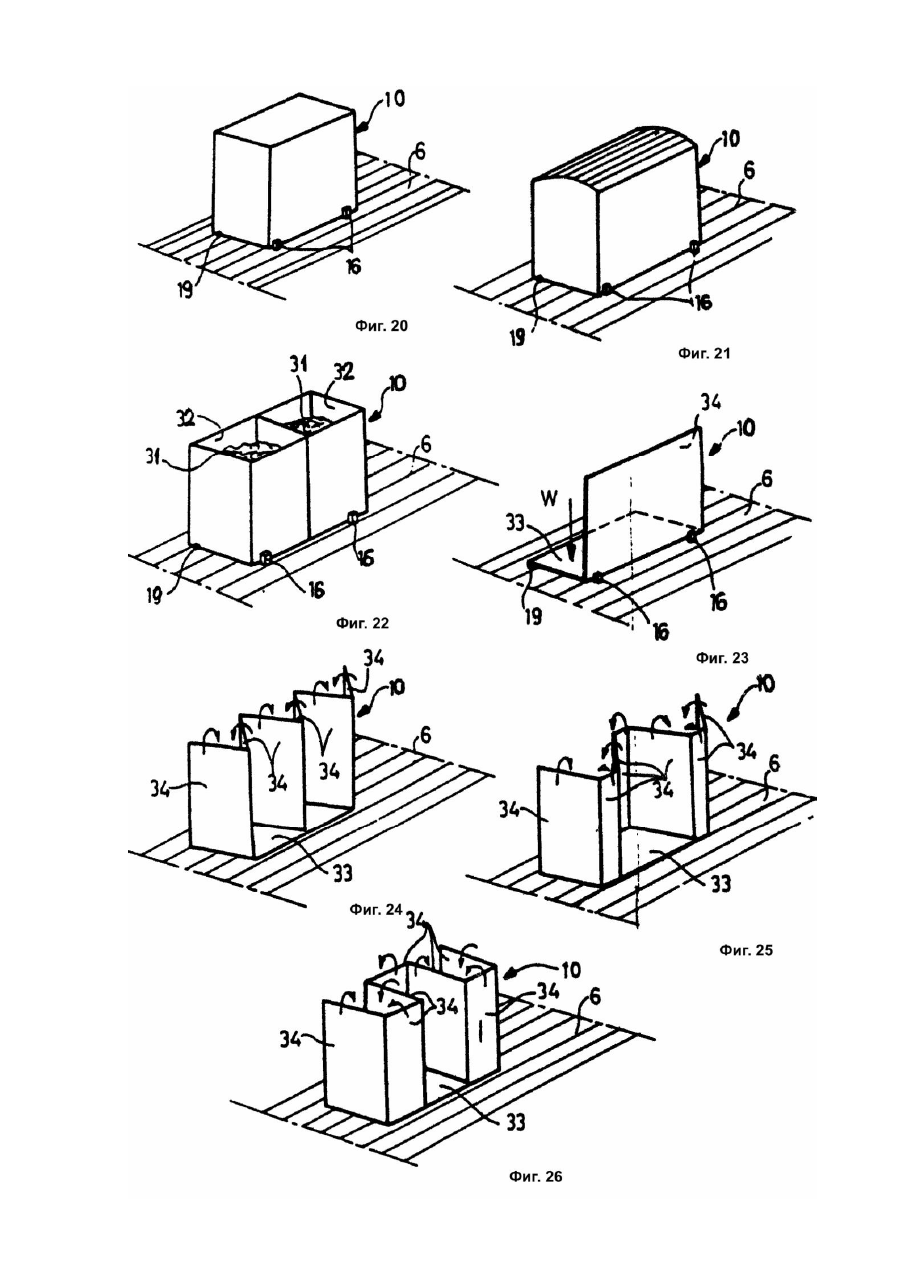

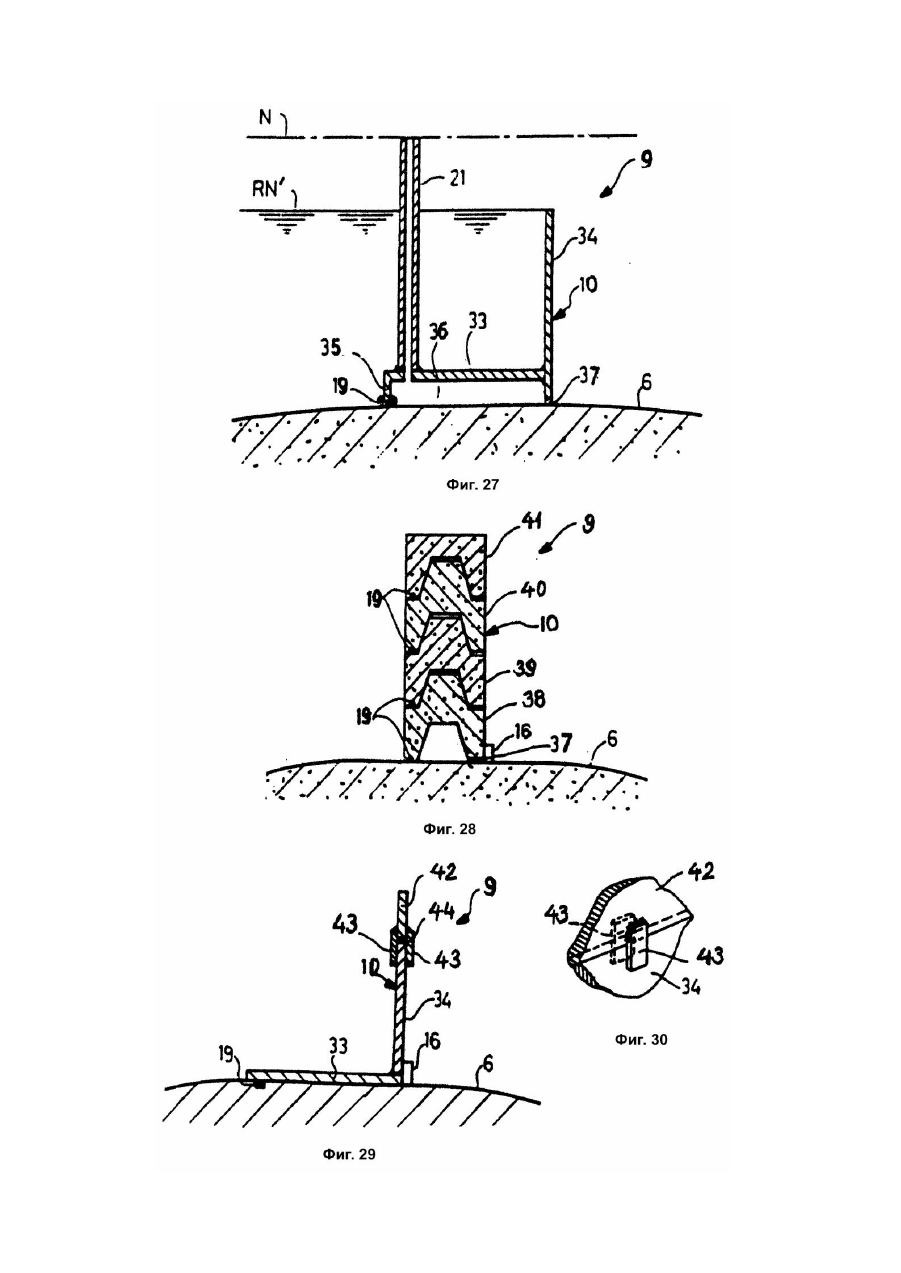

Изобретение касается паводкового водосброса для плотин. Современное состояние практики проектирования и строительства водосливных плотин приводит к определению размеров таких объектов для условий паводков (например, 0,1% обеспеченности), требующи х больших значений высот, переливающегося слоя воды (порядка 1 - 5м в зависимости от объектов). При равном размере паводковых сбросных устройств плотина со свободным порогом водослива представляет по сравнению с сооружением, оборудованным затворами, большую безопасность относительно гидрологической опасности, которая остается одним из главных рисков для плотин. Напротив, принятие полностью свободного порога водослива приводит к потере полезной части подпорного слоя, соответствующего максимальной высоте слоя переливающегося. Эта потеря может представлять, в частности, для сооружений малых и средних размеров значительную часть полезного объема подпорного горизонта (эта часть может достигать или превышать 50%). Различные устройства были уже предложены и существуют в настоящее время для увеличения аккумулирующей способности водохранилища. Большей частью эти устройства главным образом образованы системами затворов, закрывающих порог водослива. Независимо от типа, обычные или надувные, автоматические или ручные, затворы обычно требуют довольно больших капиталовложений и периодического ремонта и маневрирования. Кроме того, они требуют постоянного контроля со стороны оператора или сервомеханизма, регулирующего на уровень воды в водохранилище, механизма, который часто является дорогостоящим и сложным и не может быть полностью огражден от поломки. Наконец, при равной пропускной способности безопасность эксплуатации и надежность сооружения, оснащенного затворами, ниже, чем у сооружения со свободным порогом водослива (не оснащенного затворами). Существуют некоторые устройства, позволяющие временно увеличивать аккумулирующую способность водохранилища, такие как мешки с песком или перемычки. Эти устройства остаются однако устройствами ограниченного применения и, поскольку они требуют предварительного вмешательства человека при каждом паводке, они представляют большую опасность в работе. Известен паводковый водосброс для плотин [1], который включает водослив, на гребне которого установлен перегораживающий элемент, причем гребень водослива расположен ниже катастрофического подпорного уровня, и действует по принципу размыва образующих его материалов, размыва, порождаемого чрезвычайным подъемом уровня воды при катастрофическом паводке. Однако на данной плотине со свободным гребнем водослива объем водохранилища, расположенный между нормальным уровнем воды RN и максимальным уровнем RM, не накапливается и, следовательно, теряется при эксплуатации, и, кроме того, они требуют предварительного вмешательства извне при каждом паводке, что создает определенную опасность в работе, и снижает безопасность работы. Перед данным изобретением было поставлено две основные задачи, которые сводятся к обеспечению почти постоянного увеличения аккумулирующей способности плотины со свободным порогом водослива; а также к поддержанию или увеличению безопасности работы, свойственной сооружениям с порогами водослива, надежно обеспечивая прохождение катастрофических паводков, допуская при этом слив малых или средних паводков без вмешательства извне и без фундаментальных изменений сооружения. Поставленная задача решается за счет того, что паводковый водосброс для плотин, включающий водослив, на гребне которого установлен перегораживающий элемент, причем гребень водослива расположен ниже катастрофического, подпорного уровня, и в соответствии с изобретением перегораживающий элемент выполнен, по меньшей мере, в виде одного жесткого и цельного блока, удерживающегося на гребне водослива под действием силы тяжести и имеющего высоту, меньшую, чем разница между уровнем гребня водослива и катастрофическим подпорным уровнем, при этом на гребне водослива в основании блока установлена анкерная стенка, а размеры и вес блока подобраны по следующим соотношениям: где gb, H1 и h - соответственно, средний объемный вес, высота и длина блока; gw - объемный вес воды; RN - нормальный подпорный уровень; N - максимальный уровень; B (при B ³ 0) - высота анкерной стенки, установленной перед блоком; MR - момент сил тяжести, приложенный к блоку; Mm и MmU - момент сил давления, приложенных к блоку, соответственно, при отсутствии противодавления U и при наличии противодавления U. На фиг.1 схематически показано сооружение, общий вид, и его паводковый водосброс со свободным порогом водослива, к которому может быть применено изобретение; на фиг.2 и 3 - гребень свободного порога водослива плотины для двух различных уровней воды, вертикальный разрез; на фиг.4 - водослив, вид спереди, с низкой стороны, оборудованный перегораживающим элементом; на фиг.5 - водоснабжение по фиг.4, вид в плане; на фиг.6 - 10 - виды в вертикальном разрезе, позволяющие объяснить работу перегораживающего элемента в период и после прохождения паводка; на фиг.11 - гра фик, показывающий различные силы, которые при работе могут быть приложены к перегораживающему элементу; на фиг.12 - график, представляющий изменения моментов сил тяжести и сил давления в зависимости от высоты воды над порогом водослива, а также изменения сбрасываемого расхода воды в зависимости от высоты переливающегося слоя воды; на фиг.13 - 15 поперечные разрезы, позволяющие сравнивать максимальные значения высоты переливающихся слоев воды для перегораживающих элементов, имеющих различные высоты (фиг.13 и 14), и в случае свободного порога водослива (фиг.15); на фиг.16 - перегораживающий элемент с устройством для его опрокидывания, вертикальный разрез; на фиг.17 - 19 - различные предохранительные устройства, которые могут быть предусмотрены на верхнем конце устройства для включения опрокидывания, фиг.16; на фиг.20 - 26 - различные формы выполнения перегораживающего элемента, общий вид; на фиг.27 - 29 - различные варианты перегораживающего элемента, накладки, вертикальный разрез; на фиг.30 - деталь перегораживающего элемента, фиг.29, общий вид. Сооружение 1 (фиг.1) может быть насыпной плотиной, бетонной или каменной. Однако изобретение может применяться к любому известному типу плотины со свободным порогом водослива. На фиг.1 номер 2 обозначает гребень плотины, номер 3 ее низовой откос, номер 4 ее верховой откос, номер 5 паводковый водосброс, номер 6 гребень водослива 5 и номер 7 отводящий канал. Водосброс 5 может быть размещен в центральной части плотины 1 и на конце ее же вырыт на берегу без ущерба для возможного применения изобретения. Для сооружения со свободным порогом водослива уровень RN нормального уровня воды при эксплуатации (фиг.2) является уровнем гребня 8 порога водослива 6. Этот уровень RN определяет максимальный объем водохранилища, который может быть сохранен емкостью, образованной плотиной. Вертикальное расстояние R, называемое запасом, между гребнем 8 водослива и гребнем 2 плотины, есть сумма двух рядов слоем, а именно повышения h1, уровня воды из-за паводка до максимального уровня RM или уровня высоких вод (PHE), обеспечивающее сброс максимального паводка (фиг.3), на который рассчитано сооружение, а другой стороны, избыточной высоты h2, предназначенной для защиты гребня 2 плотины от колебаний поверхности воды на ее максимальном уровне RM (воздействие ветра, волн и т.д.). Изобретение предусматривает размещать на гребне 6 водослива перегораживающий элемент 9, образованный, по меньшей мере, одним цельным блоком 10, например, пятью блоками 11 - 5, как показано на фиг.4 и 5, причем элемент 9 способен выносить, не разрушаясь, напор воды, соответствующий умеренному сбросу (обеспечивающему прохождение наиболее часто наблюдаемых паводков), сопротивляясь за счет действия силы тяжести, и разрушаясь путем опрокидывания при заданном напоре воды, соответствующем уровню N, самое большее равному максимальному уровню RM и обеспечивающему таким образом прохождение самых сильных паводков. Естественно, число блоков 10 не ограничено пятью элементами, как показано на фиг.4 и 5, а может быть больше или меньше в зависимости от длины водосброса 5 (измеряемой вдоль плотины). Предпочтительно, число блоков 10 выбирается так, чтобы получить небольшие единичные массы, обеспечивающие удобное их размещение и замещение. Каждый блок 10 укладывается на гребне водослива 6 и удерживается на нем под действием силы тяжести. Каждый блок 10 удерживается от любого скольжения к низовому откосу с помощью анкерной стенки 16, расположенной в основании блока 10. Анкерная стенка 16 может быть, например, встроена в гребень 6, как показано например, на фиг.6, и она может быть несплошной, как показано на фиг.4 и 5. Однако, при желании, анкерная стенка 16 может быть сплошной. Как будет показано ниже, высота анкерной стенки 16 задается, но она может изменяться в зависимости от прилагаемых усилий и в зависимости от уровня воды, начиная с которого хотят вызвать опрокидывание каждого блока 10. Как показано на фиг.5, обычное герметичное уплотнение 17, например,из резины, предусматривается на каждом из двух концов элемента 9 между ними боковыми сторонами 18 водосброса 5. Когда блок 10 образован несколькими элементами, между вертикальными боковыми стенками смежных блоков 10 предусматриваются герметичные уплотнения 17, установленные попарно друг против друга, как это также видно из фиг.5. Предпочтительно, герметичное уплотнение 19 предусматривается также между гребнем 6 водослива и основанием блоков 10 около верхового края 20 названного основания, как это видно, например, из фиг.5 и 6. Хотя на фиг.8 представлено уплотнение 19, опирающееся на блок 10, уплотнение 19 могло быть также установлено в пазу, устроенном на гребне водослива 6. Как показано на фиг.5, уплотнения 17 и 19, располагаются в одной и той же вертикальной плоскости. Вместо того, чтобы предусматривать уплотнение 19 или кроме него, может быть устроена известным способом дренажная система в гребне 6 водослива, в подстилающей к элементу 9 зоне, для осушения этой зоны и предотвращения того, чтобы при нормальной работе, противодавление не прикладывалось бы к блокам 10. Как показано на фиг.6, элемент 9 позволяет поднять нормальный уровень воды с уровня RN (нормальный уровень воды свободного гребня 6 водослива, т.е. без элемента 9) до уровня RN1, соответствующего высоте элемента 9 над гребнем 6. Как будет ниже объяснено, каждый блок 10 рассчитывается по размеру таким образом, чтобы быть устойчивым сам по себе для напора воды, ниже заданного уровня N, который самое большее равен максимальному уровню RM, уже указанному выше. Таким образом, предполагая, например, что указанный заданный уровень равен уровню RM, пока уровень воды считается ниже уровня RM для малых или средних паводков и заключен между уровнями RN1 и RM, вода сбрасывается через элемент 9, показано на фиг.6, без его разрушения. В этом случае, после сброса паводка уровень воды падает до уровня RN1, или до уровня более низкого, если вода переливается в водохранилище. Напротив, если уровень воды достигает в названном выше предложении заданный уровень N, равный или несколько ниже максимального уровня RM в случае сильного или катастрофического паводка, по меньшей мере, один блок 10 элемента 9 выводится из равновесия под действием давления воды и опрокидывается вокруг анкерной стенки 16, как показано на фиг.8, а опрокидывающиеся блок или блоки 10, смываются водой паводка, по меньшей мере, до основания водосброса 5, позволяя таким образом сбрасывать наиболее сильные паводки. После сброса сильного паводка, вызывавшего опрокидывание элемента 9, гребень водослива б оказывается вновь в состоянии, показанном на фиг.9, причем уровень воды возвращается к нормальному уровню воды RN или к еще более низкому уровню. Возможно также предусмотреть несколько запасных блоков 10, постоянно имеющихся на месте плотины, для обеспечения его ремонта в случае необходимости и восстановления таким образом нормального уровня воды на уровне RN1, как показано на фиг.10. Следует однако отметить, что незамена одного или нескольких блоков 10 после катастрофического паводка, вызвавшего опрокидывание, по меньшей мере, одного блока 10, не снижает надежность работы сооружения. Опасность неудовлетворительной работы из-за плавающих предметов может быть легко устроена защитой верховой стороны по обычным способам, применяемым в каждом отдельном случае. Защита может быть, например, образована плавающими линиями на водохранилище на некотором расстоянии вверх по течению от сброса или стопорными устройствами, закрепленными на верховой грани плотины. Приведем цифровой пример расчета размера разрушаемой накладки в соответствии с настоящим изобретением. Обычно, плотины и пороги водослива рассчитываются по размеру для того, чтобы уровень озера (уровень воды в водохранилище) достигал максимального уровня RM для рассматриваемого катастрофического паводка (проектный паводок). Этот паводок может быть, например, паводком, происходящим один год из тысячи (паводок 0,1% обеспеченности). Предположим, что расход этого проектного паводка, например, 200м 3/с и что свободный гребень 6 водослива имеет длину 40м. В этих условиях высота гребня 6 - это слой воды, необходимый для сброса расхода проектного паводка соответствующий 5м 3/с на погонный метр порога. Эта высота H может быть рассчитана по следующей формуле: из которой можно видеть, что H почти равна 2м по допущенной выше гипотезе. В этой гипотезе всегда при отсутствии затворов или перегораживающих элементов уровень гребня 6 водосброса 5 срезается по отметке 2м ниже максимального уровня RM для обеспечения сброса паводка 0,1% обеспеченности, и, следовательно, теряется полезный объем воды, соответствующий слою 2м. Для определения высоты блоков 10 изобретение основывается на констатации того факта, что максимальный расход, достигаемый в среднем за 20 лет, более низкий, чем проектный паводок. Он может быть около 50м 3/с в выбранном здесь примере. По формуле (1) этот расход соответствует слою воды высотой около 0,8м. Если допустить, что блоки 10 могут быть разрушены в среднем каждые 20 лет, можно тогда придать им высоту 2м - 0,8м = 1,2м, обеспечивающую таким образом прохождение над блоками 10 слоя высотой 0,8м, соответствующей расходу 50м 3/с. В этом случае нормальный уровень воды RN, повышается на 1,20м над нормальным уровнем воды RN свободного гребня 6 водослива, т.е. без блоков 10. Если выбирают блоки 10, имеющие высоту более 1,2м, высота допустимого слоя воды будет ниже 0,8м и нужно будет допустить разрушение перегораживающих элементов, например, каждые 10 лет. Нормальный уровень воды в этом случае будет еще увеличен. Напротив, если выбирают блоки 10, имеющие высоту, меньше 1,2м, можно будет допустить слой воды высотой, большей 0,8м, причем блоки 10 разрушаются лишь каждые 50 или 100 лет, а нормальный уровень воды при этом будет ниже, чем в предыдущих случаях. Выбор высоты блоков 10 является, следовательно, главным образом экономическим выбором. Вообще, желательно установить временной интервал между двумя последовательными полными разрушающимися элементами 10 в 20 лет, что привело бы к теоретической высоте 1,2м блоков 10 в рассматриваемом здесь примере. В то время важно, чтобы разрушение всех блоков 10 не происходило бы точно при одном и том же уровне воды. Можно предусмотреть, например, чтобы один блок, такой как блок 10 с фиг.4 и 5, разрушался бы, когда вода достигает первого уровня N1, расположенного приблизительно на 10см ниже максимального уровня RM, чтобы, по меньшей мере, другой блок 10, такой как блок 12 и 14, разрушались бы, когда вода достигнет второго уровня N2, расположенного приблизительно на 5см ниже максимального уровня RM, и чтобы другие блоки 10, такие как 11 и 15, разрушались бы, когда вода достигнет максимального уровня RM. Таким образом, разрушение первого блока 13 средним паводком может оказаться достаточным для сброса паводка без дополнительного подъема уровня воды, что предотвращает разрушение други х блоков 11, 12, 14 и 15. Однако, запас в 10см, который таким образом забирается, добавляется к высоте максимально допустимого переливающегося слоя воды, так что высота элементов 9 и следовательно выигранный слой воды (RN1 - RN) становится равным 1,1м (2м - 0,8м - 0,1м) в рассматриваемом здесь примере. Опрокидывание блока или блоков 10, а следовательно, их разрушение зависит от равновесия между, с одной стороны, движущим моментом, т.е. моментом сил, которые стремятся опрокинуть рассматриваемый блок, а с другой стороны, моментом сопротивления, т.е. моментом сил, стремящихся стабилизировать указанный блок. Если не предусмотреть включающего устройства, непосредственно связанного с уровнем воды, для включения опрокидывания блока 10 с точностью при заданном уровне воды, высота воды, соответствующая указанному равновесию, может быть установлена с погрешностью, которая может достигать 0,2м. В этих условиях необходимо для надежности сократить высоту блока или блоков 10 на величину, соответствующую этой погрешности, например, 0,2м. Можно избежать необходимость сокращения высоты блоков 10, предусматривая включающее устройство, которое будет описано ниже со ссылкой на фиг.16. Возможно для расхода 50м 3/с, рассматриваемого в настоящем примере, сократить, по меньшей мере, на 0,8м высоту максимально допустимого переливающегося слоя воды перед опрокидыванием блоков 10, делая так, чтобы линия гребня блоков 10, рассматриваемых отдельно или вместе, располагалась бы уже не параллельно гребню 6 порога водослива, а по непрямой линии, например, ломаной или кривой линии, для увеличения длины водосбросного фронта указанного расхода. Если ту длину удваивают, то расход 50м 3/с, при этом распределяется на 80м вместо 40м; а высота соответствующего максимально допустимого слоя воды доводится с 0,8м до 0,5м. Это позволяет при прочных равных условиях, поднять на 0,3м высоту блоков 10 и увеличить в связи с этим объем воды, накопленной в водохранилище. Различные формы блоков 10, позволяющие увеличивать длину водосбросного фронта, будут описаны ниже со ссылкой на фиг.24 - 26. На фиг.11 показаны различные силы, которые в процессе работы могут прикладываться к одному элементу 10 по настоящему изобретению. Для описания, следующего ниже, будет предположено, что блок 11 имеет форму параллелепипеда, а также ширину L и высоту H 1. На фиг.11 RM обозначает, как и раньше, максимальный уровень, B - высоту анкерной стенки 16 над гребнем 6, Hz обозначает высоту максимально допустимого переливающегося слоя воды над блоком 10, a Z обозначает уровень воды. Движущие силы, стремящиеся опрокинуть блок 10 - это давление P воды на верховой стороне блока 10 и противодавление, которое возможно действует на опорную поверхность названного блока и которое вызвано существованием возможных утечек в герметичных уплотнениях или присутствием включающего устройства, которое будет описано ниже. Силы сопротивления, стремящиеся стабилизировать блок 10 - сумма W собственного веса блока 10 и веса водяного столба, возможно присутствующего над данным блоком 10. Для расчета значений P, V и W, a также значений соответствующи х движущего момента и момента сопротивления по отношению к анкерной стенке 16, следует рассмотреть несколько случаев в зависимости от высоты воды над гребнем 6. Значения P, V и W соответствующи х движущего момента и момента сопротивления приводятся ниже для различных случаев; указанные величины приведены на единицу длины блока 10. где P, U, W, L, H 1, B и Z имеют значения, указанные выше; Mm - момент сил давления, приложенных к блоку; MmU - момент сил давления, приложенных к блоку при наличии противодавления; gw - объемный вес воды; gb - средний объемный вес элемента накладки. На графике фиг.12 линии A, C и D представляют собой соответственно изменения MR, Mm и MmU в зависимости от высоты воды Z над гребнем 6, а линия E представляет собой изменение расхода сбрасываемой воды Q в зависимости от высоты H переливающегося слоя воды {Q = 1,8, H 3/2}, H равняется (Z - H1) до блока 10 и Z после его опрокидывания. Линии A, C, D и E были получены, исходя из указанных выше формул и для значений Н1 = 1,2м, L = 1,1м, B = 0,15м, gw 1 и gb = 2,4. Рассматривая линии A и C, видно, что момент сил давления M (без противодавления U) достигает того же значения, что и момент сил тяжести MR для значения Z, равного приблизительно 2,4м. Другими словами, при отсутствии противодавления U, опрокидывание блока 10 будет происходить, когда уровень воды достигнет высоты 2,4м над гребнем 8. Также, рассматривая линии A и D видно, что при наличии противодавления U, момент сил давления MmU достигает того же значения, что и момент сил тяжести MR при значении Z около 2м, т.е. при максимальном уровне RM. Др угими словами, при наличии противодавления U опрокидывание блока 10 будет иметь место, когда уровень воды достигнет максимального уровня RM. По формулам (17) и (19) видно, что, если бы захотели, чтобы при отсутствии противодавления U и без изменения значения высоты H, блока 10, произошло бы его опрокидывание при значении Z, равном 2м и максимальном уровне RM, следовало бы снизить значение gb и/или значение L, и/или значение B по сравнению с указанными выше значениями. Исходя из сказанного, видно, что соответствующим расчетом размера и веса блока 10 и расчетом анкерной стенки 16, можно сделать так, чтобы блок 10 опрокидывался бы при заданном уровне воды. Видно также, что если бы блок 10 был рассчитан для опрокидывания при заданном уровне воды и при отсутствии противодавления в его основании, и что его герметичность не является идеальной, то, следовательно, на основание блока 10 будет действовать противодавление, что вызовет его опрокидывание при уровне воды, ниже указанного заданного уровня воды. Следовательно, дефект герметичности не является катастрофическим, а скорее составляет запас прочности в том смысле, что он помогает опрокидыванию блока 10. Это может быть использовано для вызывания опрокидывания блока 10 еще более надежным способом и с большей точностью, что касается уровня воды, при котором происходит опрокидывание. Действительно, может быть целесообразным, принимать меры для того, чтобы противодавление, прикладываемое к блоку 10 оставалось нулевым или очень низким, пока уровень воды остается ниже заданного уровня, и чтобы противодавление значительно большего значения прикладывалось бы внезапно к блоку 10 в тот момент, когда уровень воды достигает указанного заданного уровня. Причем определение размера блока 10 таково, что в это мгновение момент силы давления переходит внезапно от значения Mm, немного меньшего, чем значение момента силы тяжести MR, к значению MmU значительно большему, чем значение указанного момента силы тяжести MR. С этой целью можно использовать, например, включающее устройство, также как описанное на фиг.16. Включающее устройство, показанное на фиг.16, состоит главным образом из воздушного канала 21, который при нормальной работе связывает зону, лежащую под блоком 10 с атмосферой, причем верхний конец 22 воздушного канала 21 располагается на уровне N, равном уровню, при котором происходит опрокидывание блока 10. Канал 21 может быть прямым и проходить через блок 10, как показано сплошной линией на фиг.16, или может быть изогнутым, как показано штрихп унктирной линией под номером 23 на фиг.16, таким образом, чтобы его верхний конец был бы смещен к верховой стороне по отношению к блоку 10, или же воздушный канал может быть частично встроен в гребень 6, как это также показано штрихпунктирной линией под номером 24 на фиг.16. В том случае, когда блоков 10 несколько, они должны опрокидываться при различных уровнях воды, таких как уровни N1, N 2 и R M (фиг.4), по меньшей мере, один воздушный канал 21 связан с каждым блоком 10 и каждый канал 21 простирается кверху до уровня N, равного уровню N1 или N2, или RM, при котором соответствующий блок должен опрокинуться. Естественно, в этом случае зоны гребня 6, лежащие под блоками 10, которые должны опрокинуться при различных уровнях воды, должны быть изолированы друг от др уга с помощью герметичных уплотнений, размещенных соответствующим образом. Верхний конец каждого воздушного канала 21 может быть оборудован предохранительным устройством от плавающих предметов или предохранительным устройством от волн, с тем, чтобы одна или несколько последовательных волн не вызвали бы несвоевременное опрокидывание блока 10. Такие предохранительные устройства изображены на фиг.17 - 19. Предохранительное устройство фи г.17 образовано главным образом воронкой 25, верхний край которой 26 находится на высоком уровне, которое содержит, по меньшей мере, одно маленькое отверстие 27 на низком уровне. На фиг.18 предохранительное устройство образовано самим каналом 21, верхний конец которого загнут в виде си фона 28. Наконец, предохранительное устройство фиг.19 образовано колоколом 29, который накрывает верхний конец 22 воздушного канала 21, вершина которого 30 находится на уровне несколько большем, чем уровень N. Может оказаться удачным для повышения надежности существующего сооружения, гребень 6 водослива которого был вначале срезан в зависимости от начально выбранного проектного паводка по уровню, определяющему нормальный уровень воды RN (фиг.15), опустить гребень в на несколько дециметров ниже его теперешней отметки (соответствующей RN) и уложить на срезанный гребень 6 элемент 9 по настоящему изобретению, состоящий по меньшей мере, из одного блока 10, рассчитанного по размеру и весу по описанному выше способу для опрокидывания вокруг анкерной стенки 16, когда уровень воды достигает заданного уровня, не более максимального уровня RM, соответствующего проектному паводку. В эти х условиях вероятность опрокидывания элемента 9 не изменяется, но в случае катастрофического паводка живое сечение потока, имеющееся после полного разрушения блока 10, значительно увеличивается при одном и том же уровне воды в водохранилище, что позволяет пропустить без риска паводок, имеющий расход, намного выше расхода паводка, для которого сооружение было вначале рассчитано. В том случае, когда высота, выбранная для блоков 10, равна высоте понижения уровня гребня 6 (фиг.13), легко достигают повышения надежности сооружения без изменения нормального уровня воды RN по сравнению с сооружением, существующим до понижения уровня гребня 6 (фиг.15). Однако, возможно одновременно повысить надежность сооружения и вновь повысить нормальный уровень воды до уровня RN1, придавая блокам 10 такую высоту, чтобы их вершина находилась на более высоком уровне, чем уровень RN, но ниже максимального уровня RN (фиг.14). В предшествующем описании было сделано предложение, что элемент 9 образован блоком 10, имеющим в целом форму параллелепипеда. Блок 10 может быть цельным блоком из армированного или неармированного бетона с плоской или выпуклой поверхностью (фиг.21). По другому способу осуществления каждый блок 10 может быть образован полым блоком, как показано на фиг.22, включающем одну или несколько ячеек, заполненных балластом 31, как например, песок, гравий или другие насыпные материалы. Может быть предусмотрена крышка (не показана) для закрытия ячейки или ячеек 32 после их заполнения балластом. Форма осуществления по фиг.22 особенно подходит, когда элемент 9 должен состоять из нескольких элементов, имеющих одинаковую высоту и которые должны опрокидываться при различных уровнях воды. В этом случае достаточно действительно отрегулировать вес каждого из элементов блоков 10 с помощью соответствующего количества балласта для достижения опрокидывания соответствующего блока при желаемом заданном уровне воды. По другому способу осуществления настоящего изобретения каждый элемент блока 10 может быть образован с помощью сборки плит из бетона, стали или другого подходящего прочного тяжелого материала. Как показано на фиг.23, сборка плит может включать прямоугольную опорную плиту 33, горизонтальную или почти горизонтальную, и прямоугольную плиту 34, вертикальную или почти вертикальную, исходящую из низового края опорной плиты 33. Будет отмечено, что в этом случае вес столба воды, расположенного над опорной плитой 33, способствует в качестве усилия сопротивления, стабилизации блоков 10, пока уровень воды не достиг заданного уровня, при котором происходит его опрокидывание. Как показано на фиг.24 - 26, сборка плит может включать несколько почти прямоугольных плит 34, вертикальных или почти вертикальных, прилегаемых их нижним краем к опорной плите 33 и прилегающих друг к другу попарно своими вертикальными краями, образуя тип защитной ширмы от ветра. Все плиты 34 имеют одинаковую высоту, но могут иметь одинаковую ширину (фиг.24) или различную ширину (фи г.25 и 26). В этом случае каждый блок 10 имеет непрямую линию гребня, например, пилообразную (фиг.24) или пилообразную усеченную линию, (фи г.25) или же зубчатую линию (фиг.26). Противоположно фиг.23, на которой блок 10 изображен с низовой стороны, на фиг.24 - 26 блок 10 изображен с верховой стороны. Формы осуществления, изображенные на фиг.24 - 26 важны, так как позволяют увеличить длину водосбросного фронта, что для одного и того же уровня воды позволяет сократить высоту переливающегося слоя воды, необходимую для сброса расходов наиболее слабых, следовательно наиболее часто наблюдаемых паводков, не вызывая разрушение блоков и не снижая надежности, как было объяснено выше. Кроме того, это позволяет соответствующим образом увеличить высоту перегораживающих элементов 9 и следовательно в той же мере нормальный уровень воды. Например, зубчатое размещение как на фиг.26, обеспечивает такую длину водосбросного фронта, которая позволяет сократить на половину высоту переливающегося слоя воды наиболее часто наблюдаемых паводков, что обеспечивает соответствующее увеличение аккумулирующей способности водохранилища без снижения возможности сброса расходов катастрофических паводков. Вместо использования плоских плит 34 можно было бы также использовать изогнутые или рифленые плиты для увеличения длины водосбросного фронта. На фиг.27 изображен в вертикальном разрезе блок 10, подобный блокам по фиг.23 - 26, оборудованный кроме того, воздушным каналом 21, имеющим ту же функцию, что и на фиг.16. На фиг.27 горизонтальная плита 33 закреплена на вертикальной плите 34 и находится на расстоянии от гребня 6, и имеет на торцевой стороне реборду 35, направленную книзу. Герметичное уплотнение 19 располагается между ребордой 35 и гребнем 6. Под плитой 33 таким образом образуется камера 36, в которую выходит канал 21 в его нижней части. В основании плиты 34 предусматривается отверстие 37, причем отверстие 37 имеет меньшее сечение, чем сечение канала 21. Когда при нормальной работе уровень воды близок к уровню N, но ниже его, возможные волны на поверхности могут вызвать попадание воды в канал 21. Эта вода частично заполнит камеру 36, которая в то же время опорожняется через отверстие 37. Таким образом, избегают того, чтобы противодавление прикладывалось бы к плите 33 из-за волн, пока уровень воды не достиг уровня N, при котором хотят, чтобы произошло опрокидывание блока 10. Камера 36 и отверстие 37 позволяют следовательно повысить точность уровня, при котором происходит опрокидывание. Естественно, возможно предусмотреть под блоком 10 фиг.16 камеру, подобную камере 36, а также дренажное отверстие этой камеры, подобное отверстию 37. На фиг.28 показан в вертикальное разрезе блок 10, состоящий из нескольких балок 38 - 41, укладываемых друг на друга. Предпочтительно, балки имеют такие формы, что они вставляются друг в друга, чтобы не скользить друг относительно друга при работе под давлением воды. Балки могут иметь все одинаковый вертикальный размер или различные вертикальные размеры; например, верхняя балка 41 имеет меньший размер по вертикали, чем размеры други х балок. При такой конструкции блоков 10 облегчается не только операцией их размещения, но и также обеспечивается возможность придания блоку различных высот в зависимости от времени года, без особого надзора для этого со стороны людей. На фиг.29 изображен модульный блок, как на фиг.28, но образованный сборкой плит 33, 34 и 42. Плиты 33 и 34 жестко скрепляются между собой, в то время как плита 42 может монтироваться съемной на плите 34 для увеличения последней. Плиты 34 и 42 соединяются вместе с помощью, по меньшей мере, двух пар пластинок 43, одна пара которых видна на фиг.29 и 30, и которые могут жестко прикрепляться к одной из двух плит 34 и 42. Вместо пластинок 44 можно также использовать стержни, располагающиеся по всей длине плит 34 и 42. Герметичное уплотнение 44 предусматривается между плитами 34 и 42. Естественно, вместо того, чтобы иметь две вертикальные плиты 34 и 42, можно предусмотреть их большее число. В заключение, высота блоков 10 зависит от экономически выгодного выбора требуемой постепенности в опрокидывании блоков 10, а также точности уровня воды, при котором происходит опрокидывание (точности, которая может быть повышена предусмотренном включающегося устройства, подводящего воду в основании блоков, как описано выше), и формы линии гребня блоков, которая может быть прямой, ломаной, кривой или волнистой. В описанном выше примере высота блоков 10 может изменяться от 0,9м до 1,5м, позволяя в зависимости от принятых решений, выиграть от 45 до 75% слоя воды, который был бы потерян без использования перегораживающего элемента 9. В соответствии с вышесказанным, ясно, что элемент 9 по настоящему изобретению позволяет значительно и почти постоянно увеличивать аккумулирующую способность плотины или другого сооружения со свободным гребнем водослива, сохраняя или повышая при этом надежность работы, свойственную сооружениям со свободным гребнем водослива, обеспечивая надежный сброс катастрофических паводков путем автоматического открытия (опрокидывание, по меньшей мере, одного блока 10) без всякого надзора и вмешательства оператора или контрольного устройства. Ясно также, что блок может быть изготовлен и установлен на пороге паводкового водосброса плотины или другого сооружения по более низкой стоимости, чем известные ранее затворы и без капитальных изменений порога водосброса. Естественно, что описанные выше формы осуществления настоящего изобретения были приведены в качестве неограничивающих примеров и что специалистом могут быть внесены многочисленные изменения в рамках настоящего изобретения. Так в частности, уплотнение 19, расположенное в основании элемента накладки, может располагаться не вблизи верхового края названного основания, а в любом другом желаемом месте под основанием. Источники информации 1. Замарин Е.А. Гидротехнические сооружения. - М.: Колос, 1965. - С.314 - 315, рис.18 - 1.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюFlood spillway for dams

Автори англійськоюLemperier Francois

Назва патенту російськоюПаводковый водосброс для плотин

Автори російськоюЛамперьер Франсуа

МПК / Мітки

МПК: E02B 9/04

Мітки: гребель, водоскид, паводковий

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/13-26373-pavodkovijj-vodoskid-dlya-grebel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Паводковий водоскид для гребель</a>

Попередній патент: Формувальний пристрій для пакувальних машин, які призначаються для утворення окремих пакувальних контейнерів з гнучкого трубчастого пакувального матеріалу

Наступний патент: Спосіб фарбування целюлозовмісного текстильного матеріалу

Випадковий патент: Повітряний клапан