Hапівмостовий перетворювач постійної напруги

Номер патенту: 42777

Опубліковано: 15.11.2001

Формула / Реферат

Полумостовой преобразователь постоянного напряжения, содержащий силовой инвертор, включающий силовые транзисторы, емкостной делитель напряжения, рекуперационные диоды и трансформатор, датчик тока, двухполупериодный выпрямитель, LC-фильтр, датчик напряжения, задающий генератор, цепь формирования синхронизирующего линейно изменяющегося сигнала, первый и второй компараторы и узлы управления силовыми транзисторами, и подключенный силовым инвертором и задающим генератором к выводам питающего напряжения, причем силовые транзисторы соединены между собой последовательно, как и конденсаторы емкостного делителя напряжения, параллельно транзисторам подключены рекуперационные диоды, а общая точка транзисторов и диодов присоединена к одному из выводов первичной обмотки трансформатора, другой вывод которой, подсоединен через датчик тока к средней точке емкостного делителя напряжения, при этом вторичная обмотка трансформатора через двухполупериодный выпрямитель и LC-фильтр подключена к выходу устройства, к которому также присоединен вход датчика напряжения, а вторичная обмотка трансформатора задающего генератора подключена ко входу цепи формирования синхронизирующего линейно изменяющегося сигнала, выход которой соединен одновременно с инверсным входом первого компаратора и прямым входом второго компаратора, выходы которых подсоединены к узлам управления силовыми транзисторами, которые подключены к управляющим выводам силовых транзисторов, отличающийся тем, что в него введены цепь симметрирования, состоящая из делителя напряжения, параллельно одному из резисторов которого подключен конденсатор, и усилитель с переменным коэффициентом усиления, причем средняя точка делителя напряжения соединена с корпусом устройства управления, первый резистор - со средней точкой емкостного делителя напряжения задающего генератора, выполненного по полумостовой схеме, а точка соединения второго резистора и конденсатора подключена к общей точке емкостного делителя напряжения силового инверторам с датчику тока, при этом второй вывод датчика тока соединен с информационным входом усилителя, выход датчика напряжения-с входом управления коэффициентом усиления усилителя, а выход усилителя соединен одновременно с прямым входом первого компаратора и инверсным входом второго компаратора.

Текст

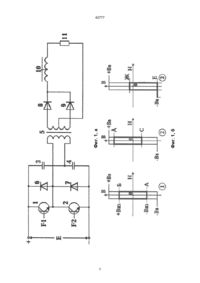

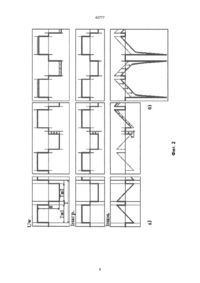

Полумостовой преобразователь постоянного напряжения, содержащий силовой инвертор, включающий силовые транзисторы, емкостной делитель напряжения, рекуперационные диоды и трансформатор, датчик тока, двухполупериодный выпрямитель, LC-фильтр, датчик напряжения, задающий генератор, цепь формирования синхронизирующего линейно изменяющегося сигнала, первый и второй компараторы и узлы управления силовыми транзисторами, и подключенный силовым инвертором и задающим генератором к выводам питающего напряжения, причем силовые транзисторы соединены между собой последовательно, как и конденсаторы емкостного делителя напряжения, параллельно транзисторам подключены рекуперационные диоды, а общая точка транзисторов и диодов присоединена к одному из выводов первичной обмотки трансформатора, другой вывод которой подсоединен через датчик тока к средней точке емкостного делителя напряжения, при этом вторичная обмотка трансформа C2 (54) HАПІВМОСТОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ 42777 а) трансформатор 5 выполнен на магнитопроводе с прямоугольной петлей гистерезиса (фиг. 1, б); б) индуктивность дросселя 10 бесконечно велика. Для периода работы данного устройства характерно наличие двух участков проводящего состояния силовых транзисторов и двух пауз, когда один из транзисторов уже заперт, а другой еще не отперт. В симметричном режиме полупериоды работы преобразователя идентичны, то есть длительность проводящего состояния транзистора 1 равна длительности проводящего состояния транзистора 2 и длительность пауз, когда оба транзистора заперты, одинакова. При этом, конденсаторы 3 и 4 заряжены до напряжения Е/2 (Е - напряжение внешнего источника питания), на первичной обмотке во время проводящего состояния транзистора амплитуда импульса также составляет Е/2, а во время паузы значение напряжения равняется нулю. Диаграмма напряжения на первичной обмотке трансформатора 5, в симметричном режиме, показана на фиг. 2, а. На периоде работы устройства в первичной обмотке протекает ток, состоящий из тока нагрузки iнагр. и тока намагничивания iнам., при этом ток нагрузки значительно больше тока намагничивания. Ток намагничивания не должен превышать нескольких процентов от тока нагрузки - это связано с тем, что трансформатор преобразователя 5 должен иметь малые потери, небольшую величину тока холостого хода и возможно меньшую индуктивность рассеяния Ls. На фиг. 2(а) представлены диаграммы токов нагрузки и намагничивания в первичной обмотке трансформатора 5. На интервале Ти1, когда открыт транзистор 1, перемагничивание сердечника трансформатора происходит по симметричному частному циклу (кривая 1 на фиг. 1, б) от точки А через 0 до точки Б, при этом магнитная индукция изменяется от значения -Вm до значения +Вm. В момент паузы ток в первичной обмотке трансформатора 5 не протекает, напряжение на обмотке равно нулю и согласно закону электромагнитной индукции: U=W×S×(dB/dt)Þ0=W×S×(dB/dt)ÞdB=0× На интервале, когда открыт транзистор 2 (Ти2) перемагничивание трансформатора происходит по симметричному частному циклу от точки Б через 0 до точки А, при этом магнитная индукция изменяется от значения -Вm до значения +Вm. Условиями установившегося режима в инверторе являются: T ò U1 (t )dt = 0 T ò i m (t )dt = 0 , 0 что свидетельствует о перемагничивании трансформатора по симметричному циклу. Рассмотрим работу устройства при возникновении несимметрии. Допустим, что время задержки выключения транзистора 1 (Тз1) больше времени задержки выключения транзистора 2 (Тз2), тогда длительность открытого состояния транзистора 2 уменьшается (фиг. 2, б) и ток намагничивания не успевает дорасти до своего предыдущего значения, поэтому на следующем периоде перемагничивание сердечника трансформатора уже происходит по несимметричному частному циклу (кривая 2 на фиг. 1, б) из точки С через 0 в точку Д и обратно из точки Д через 0 в точку С. Амперсекундная площадь импульсов тока через первичную обмотку в этом случае оказывается неодинаковой, что вызывает перераспределение напряжений на конденсаторах 3 и 4 емкостного делителя. Конденсатор 4 заряжается до более высокого напряжения, чем конденсатор 3 и амплитуда импульса на первичной обмотке трансформатора 5 во время открытого состояния транзистора 2 увеличивается, что приводит к выравниванию вольтсекундных площадей, то есть вольтсекундная площадь импульсов за период становится равной нулю. Одновременно с этим происходит выравнивание амперсекундных площадей. Ввиду того, что ток первичной обмотки представляет собой сумму тока нагрузки и тока намагничивания, компенсация амперсекундной площади происходит за счет увеличения последнего. При этом в момент выключения транзистора 2, когда он выходит в активную область, развивается значительный ток намагничивания (фиг. 2, б), который ограничен лишь индуктивностью рассеяния Ls трансформатора 5. Со следующего периода перемагничивание сердечника происходит по несимметричному частному циклу (кривая 3 на фиг. 1, б) из точки Е (индукция насыщения -Bs) через 0 в точку Ж и далее из точки Ж через 0 в точку Е. В результате значительного роста тока коллектора транзистора 2 на стадии его выключения происходит увеличение динамических потерь в нем, снижение КПД инвертора, а иногда и нарушение работоспособности преобразователя из-за отказа транзистора. Проведем численную оценку необходимого для компенсации тока намагничивания при iнагр.=1А. Допустим, что время задержки выключения транзистора 1 превышает время задержки выключения транзистора 2 на 0,5 мкс, тогда, при максимальном токе через транзистор в 5А, время действия компенсирующего тока составляет 0,5/5=0,1мкс. Но учитывая, что из-за влияния индуктивности рассеяния Ls скорость нарастания тока намагничивания ограничена и его форма носит треугольный характер, необходимо данную величину умножить на 2, то есть время действия компенсирующего тока составит приблизительно 0,2 мкс. Это значит, что за 0,2 мкс на транзисторе (в данном случае 2-ом), при токе коллектора 5А, напряжение коллектор-эмиттер возрастет от 0 до Е. Таким образом, главным недостатком устройств выполненных по структуре, представленной на фиг. 1 (а) является нарушение симметрич T 0 и ò i1 ( t )dt = 0 , 0 где: U1 и i1 - это напряжение и ток в первичной обмотке трансформатора 5. Последнее условие представим как: T T T 0 0 0 ò i1( t )dt = ò i н ( t )dt + ò i m ( t )dt = 0 . Здесь iн - ток нагрузки, а im - ток намагничивания. Если амперсекундная площадь импульсов тока нагрузки равна нулю, то и: 2 42777 ного режима работы трансформатора, в результате чего происходит одностороннее насыщение сердечника трансформатора, что приводит к повышению амплитуды тока через один из транзисторов инвертора, возрастанию динамических потерь, снижению КПД преобразователя, а в некоторых случаях к отказу транзистора. Ограничить подмагничивание силового трансформатора позволяет преобразователь напряжения с защитой от асимметрии [1]. Данное устройство (фиг. 3) содержит двухтактный усилитель мощности 1 на транзисторах 2 и 3, трансформатор 5, резисторный датчик тока 6, выпрямитель 7, широтно-импульсный модулятор (ШИМ) 9, задающий генератор 10, блок логической обработки сигнала управления 11, пороговый элемент 12, состоящий из усилителя 13, делителя напряжения 14, блока выборки запоминания 15, компаратора 16 и триггера 17. На фигуре также показаны выводы внешнего источника питания 4 и нагрузка 8. Ограничение подмагничивания силового трансформатора происходит следующим образом. После того как запускается усилитель мощности 1, на токовом датчике 6, пропорционально протекающему току формируется напряжение, которое усиливаясь в блоке 13, поступает на вход делителя 14 и информационный вход блока 15. На управляющий вход блока 15 поступает последовательность широтно-модулированных импульсов с выхода блока 9 и в тот момент, когда приходит очередной импульс, происходит выборка, то есть на выходе блока 15 устанавливается значение, присутствующее на его информационном входе. Далее на протяжении всего периода (до следующего импульса на управляющем входе) блок 15 хранит запомненное значение. Это значение опорного напряжения принимается в данном периоде за порог срабатывания и поступает на первый вход компаратора 16, на второй вход которого поступают импульсы с выхода делителя 14. Допустим, что на шунте 6 появляется различие в амплитудах тока на соседних полупериодах работы усилителя мощности 1, тогда перемагничивание сердечника трансформатора 5 происходит по несимметричному циклу от периода к периоду постепенно приближаясь к области насыщения. После того как сердечник трансформатора входит в одностороннее насыщение, амплитуда тока через один из транзисторов резко возрастает, что вызывает рост напряжения на выходе делителя 14 и при превышении порога срабатывания, действующего на этом периоде, на выходе компаратора 16 формируется короткий импульс. Этот импульс поступает на вход триггера 17, в результате чего он меняет свое состояние. Сигнал с выхода триггера 17 поступает на блокировочный вход широтно-импульсного модулятора 9, прекращая действие очередного импульса на его выходе, что приводит к запиранию соответствующего транзистора усилителя мощности 1. Следует отметить, что с момента формирования импульса на выходе компаратора 16 до запирания транзистора происходит дальнейшее насыщение сердечника трансформатора 5 и увеличение тока через соответствующий транзистор. Таким образом, недостатком данного устройства является то, что реакция на несимметричный режим перемагничивания сердечника трансформатора отсутствует до тех пор пока не происходит его насыщение, но и потом ограничение длительности импульса происходит с запаздыванием, связанным главным образом с задержкой выключения транзистора. Эффективность данного ограничения мала еще и ввиду того, что ток нагрузки имеет значительную переменную составляющую и поэтому необходимо заведомо отодвигать порог срабатывания. Наиболее близким по технической сущности и конструктивным признакам к заявляемому техническому решению является стабилизирующий конвертор [2]. Данное устройство (фиг. 4) содержит двухтактный регулируемый транзисторный преобразователь 1, к выходу которого через датчик тока 2 подключен выходной трансформатор 3, соединенный через выходные выпрямитель 4 и фильтр 5 с нагрузкой 6, формирователь импульсов 7, выходами соединенный с управляющими входами двухтактного регулируемого транзисторного преобразователя 1, а входами - с узлом 8 совпадения, входы которого соединены с выходами триггера 9, делителя 10 частоты на два и формирователя 11 фиксированной паузы, широтно-импульсный модулятор 12, выход которого соединен с первым входом триггера 9, первый вход широтноимпульсного модулятора 12 соединен с выходом усилителя обратной связи 13, входы которого соединены с выходными выводами и источником 14 опорного напряжения, при этом усилитель 13 и источник 14 представляют собой датчик выходного напряжения, второй вход широтно-импульсного модулятора 12 соединен с первым входом компаратора 15 и выходом сумматора 16, входами подключенного к выходам датчика тока 2 и формирователя 17 пилообразного однополярного напряжения, вход которого соединен с выходом задающего генератора 18, синхронизирующими входами широтно-импульсного модулятора 12 и компаратора 15 и входами делителя 10 частоты и формирователя 11 фиксированной паузы, выход компаратора 15 соединен с вторым входом триггера 9, а второй вход компаратора 15 через узел согласования 19 связан с выходными выводами. Устройство работает следующим образом. После того, как на двухтактный преобразователь 1 поступают импульсы управления силовыми транзисторами, в первичной обмотке трансформатора 3 начинает попеременно протекать ток, равный сумме приведенного тока нагрузки и тока намагничивания, и на выходе датчика тока 2 появляется сигнал, который в сумматоре 16 суммируется с выходным сигналом формирователя пилообразного напряжения 17. Суммарный сигнал поступает на соответствующие входы широтно-импульсного модулятора 12 и компаратора 15. В широтно-импульсном модуляторе 12 происходит сравнение суммарного сигнала с сигналом рассогласования, поступающим с датчика выходного напряжения, и в случае превышения последнего на выходе модулятора формируется импульс отрицательной полярности. Аналогичное сравнение проводится в компараторе 15, только здесь смена логического уровня на выходе происходит при достижении суммарным сигналом значения напряжения поступающего с узла согласования 19. Таким образом, 3 42777 триггер 9, отвечающий за формирование импульсов управления силовыми транзисторами двухтактного преобразователя 1, срабатывает при изменении уровня как сигнала с выхода широтноимпульсного модулятора 12 так и сигнала с выхода компаратора 15. Допустим, что при работе устройства происходит нарушение симметрии в его силовой части, например, за счет временного изменения падения напряжения на силовых транзисторах преобразователя 1, тогда в один из полупериодов работы преобразователя амплитуда импульса на выходе датчика тока 2 увеличивается, что приводит к увеличению сигнала на выходе сумматора 16. После сравнения суммарного сигнала с опорным напряжением, поступающим с блока 13, широтно-импульсный регулятор 12 вырабатывает на данном полупериоде более короткий импульс управления транзисторами, при этом на втором полупериоде длительность управляющего импульса остается неизменной. Таким образом, происходит ограничение подмагничивания сердечника трансформатора 3. Говоря о недостатках данного технического решения следует отметить, что как и в аналоге, здесь происходит не полное устранение, а лишь частичное ограничение насыщения сердечника силового трансформатора. Это связано с малой чувствительностью органов регулирования, так как незначительное изменение тока нагрузки на одном из полупериодов работы преобразователя не приводит к значительному изменению длительности импульса управления транзистором и перемагничивание сердечника происходит по несимметричному циклу. Лишь тогда, когда сердечник входит в насыщение и скорость нарастания тока намагничивания резко увеличивается, начинается основное ограничение длительности импульсов управления. Но даже и при этом существует некоторая задержка, ввиду того, что ток намагничивания в симметричном режиме на порядок ниже чем ток нагрузки и его нарастание происходит не мгновенно, а в течении рабочего полупериода, увеличиваясь к его концу. В основу изобретения поставлена задача создания полумостового преобразователя постоянного напряжения, в котором за счет введения обратных связей по току в первичной обмотке трансформатора и выходному напряжению и специальной связи между общими точками конденсаторов инвертора и задающего генератора и силовой части обеспечивается симметрирование циклов перемагничивания трансформатора, а следовательно повышение КПД и улучшение качества выходного напряжения. Поставленная задача решается благодаря тому, что в полумостовой преобразователь постоянного напряжения, содержащий силовой инвертор, включающий силовые транзисторы, емкостной делитель напряжения, рекуперационные диоды и трансформатор, датчик тока, двухполупериодный выпрямитель, LC-фильтр, датчик напряжения, задающий генератор, цепь формирования синхронизирующего линейно-изменяющегося сигнала, первый и второй компараторы и узлы управления силовыми транзисторами, подключенный силовым инвертором и задающим генератором к выводам питающего напряжения, причем силовые транзисторы соединены между собой последовательно, как и конденсаторы емкостного делителя напряжения, параллельно транзисторам подключены рекуперационные диоды, а общая точка транзисторов и диодов присоединена к одному из выводов первичной обмотки трансформатора, в то время как другой вывод подсоединен через датчик тока к средней точке емкостного делителя напряжения, при этом вторичная обмотка трансформатора через двухполупериодный выпрямитель и LC-фильтр подключена к выходу устройства, к которому также присоединен вход датчика напряжения, а вторичная обмотка трансформатора задающего генератора подключена ко входу цепи формирования синхронизирующего линейноизменяющегося сигнала, в то время как ее выход соединен одновременно с инверсным входом первого компаратора и прямым входом второго компаратора, выходы которых подсоединены к узлам управления силовыми транзисторами, которые в свою очередь подключены к управляющим выводам силовых транзисторов, дополнительно введены цепь симметрирования, состоящая из делителя напряжения, параллельно одному из резисторов которого подключен конденсатор, и усилитель с переменным коэффициентом усиления, причем средняя точка делителя напряжения соединена с корпусом устройства управления, первый резистор - со средней точкой емкостного делителя напряжения задающего генератора, выполненного по полумостовой схеме, а точка соединения второго резистора и конденсатора подключена к общей точке емкостного делителя напряжения силового инвертора и к датчику тока, при этом второй вывод датчика тока соединен с информационным входом усилителя, а выход датчика напряжения с входом управления коэффициентом усиления усилителя, в то время как выход усилителя соединен одновременно с прямым входом первого компаратора и инверсным входом второго компаратора. Сравнительный анализ с прототипом показывает, что техническое решение отличается наличием новых элементов, составляющих цепь симметрирования и усилитель с переменным коэффициентом усиления, что позволяет повысить КПД и улучшить качество выходного напряжения. На фиг. 1 изображены структура полумостового преобразователя и петли гистерезиса для различных режимов работы. На фиг. 2 приведены диаграммы напряжений и токов для двух режимов работы преобразователя (симметричного и несимметричного) и в процессе симметрирования. На фиг. 3 представлена функциональная схема аналога (SU1598079). На фиг. 4 изображена блок-схема прототипа (SU1473040). На фиг. 5 представлена принципиальная схема заявляемого технического решения. На фиг. 6 приведены диаграммы токов и напряжений для технического решения в процессе его работы. Даное устройство (фиг. 5) содержит силовой инвертор, включающий силовые транзисторы 1 и 2, емкостной делитель напряжения 3 и 4, рекуперационные диоды 5 и 6 и трансформатор 7, дат 4 42777 чик тока 8, двухполупериодный выпрямитель на диодах 9 и 10, LC-фильтр 11 и 12, датчик напряжения 13, задающий генератор, выполненный на транзисторах 14, 15 и конденсаторах 16, 17, цепь формирования синхронизирующего линейноизменяющегося сигнала 18, состоящую из конденсатора 19 и резисторов 20 и 21, компараторы 22 и 23, узлы управления силовыми транзисторами 24 и 25. Устройство также содержит цепь симметрирования, состоящую из делителя напряжения 26 и 27, параллельно резистору 27 которого подключен конденсатор 28, и усилитель с переменным коэффициентом усиления 29, выполненный на операционном усилителе 30, оптопаре 31 и резисторах 32, 33, при этом силовой инвертор и задающий генератор подключены к выводам питающего напряжения, силовые транзисторы 1 и 2 соединены между собой последовательно, как и конденсаторы емкостного делителя напряжения 3 и 4, параллельно транзисторам подключены рекуперационные диоды 5 и 6, а общая точка транзисторов 1, 2 и диодов 5, 6 присоединена к одному из выводов первичной обмотки трансформатора 7, в то время как другой вывод подсоединен через датчик тока 8 к средней точке емкостного делителя напряжения 3 и 4, при этом вторичная обмотка трансформатора 7 через двухполупериодный выпрямитель 9, 10 и LC-фильтр 11, 12 подключена к выходу устройства, к которому также присоединен вход датчика напряжения 13, а вторичная обмотка трансформатора задающего генератора подключена ко входу цепи формирования синхронизирующего линейноизменяющегося сигнала 18, в то время как ее выход соединен одновременно с инверсным входом компаратора 22 и прямым входом компаратора 23, выходы которых подсоединены к узлам управления силовыми транзисторами 24 и 25, которые в свою очередь подключены к управляющим выводам силовых транзисторов 1 и 2. Средняя точка делителя напряжения цепи симметрирования соединена с корпусом устройства управления, резистор 26 - со средней точкой емкостного делителя напряжения 16, 17 задающего генератора, выполненного по полумостовой схеме, а точка соединения резистора 27 и конденсатора 28 подключена к общей точке емкостного делителя напряжения. 3, 4 силового инвертора и датчика тока 8, при этом второй вывод датчика тока 8 соединен с информационным входом усилителя 29, а выход датчика напряжения 13 с входом управления коэффициентом усиления усилителя 29, в то время как выход усилителя 29 соединен одновременно с прямым входом компаратора 22 и инверсным входом компаратора 23. Следует отметить, что наличие рекуперационных диодов 5 и 6 необходимо только в случае активно-индуктивной нагрузки (когда они образуют контур возврата реактивной мощности), если же нагрузка активная, то диоды 5 и 6 могут отсутствовать. Устройство работает следующим образом. Питающее напряжение поступает одновременно на задающий генератор и силовую часть преобразователя. После запуска генератора и формирования импульсов управления, силовые транзисторы 1, 2 пропускают ток поочередно в течении полупериода рабочей частоты. При этом на датчике 8 формируется сигнал, пропорциональ ный току протекающему в первичной обмотке трансформатора 7, который поступает на информационный вход усилителя 29. В компараторах 22 и 23 происходит сравнение двух сигналов - синхронизирующего, поступающего с цепи 18, и сигнала с выхода усилителя 29. В том случае, когда значение тока в первичной обмотке трансформатора 7 превысит номинальную величину, амплитуда сигнала снимаемого с токового датчика 8 увеличивается, что приводит к росту амплитуды сигнала на выходе усилителя 29 и после сравнения с синхронизирующим сигналом в компараторах 22 и 23 к ограничению длительностей импульсов управления силовыми транзисторами. В результате этого регулирования длительность рабочих импульсов транзисторов сокращается и амплитуда тока уменьшается до номинального (фиг. 6, а). Одновременно с сигналом токовой обратной связи в данном устройстве постоянно действует обратная связь по выходному напряжению. При уровне напряжения на выходе преобразователя ниже нормы регулировка длительности импульсов управления транзисторами происходит только на основании сигнала поступающего на информационный вход усилителя 29 с датчика тока 8 и ограничения максимальной длительности, предусмотренного в уздах управления 24, 25 силовыми транзисторами. Предположим, что напряжение на выходе преобразователя превысило максимально допустимый уровень, тогда датчик напряжения 13 обеспечивает изменение коэффициента усиления усилителя 29 за счет протекания тока через светодиод оптопары 31, что приводит к уменьшению сопротивления фоторезистора данной оптопары и уменьшению общего сопротивления (параллельное соединение с резистором 33). При этом, сигнал поступающий на вход операционного усилителя 30 повышается, что приводит к увеличению амплитуды напряжения на выходе усилителя 29 (фиг. 6, а), уменьшению длительности рабочих импульсов транзисторов 1, 2 и в конечном итоге к стабилизации выходного напряжения. Рассмотрим каким образом происходит симметрирование полупериодов работы в данном устройстве. В установившемся режиме при симметричной работе конденсаторы и 3, 4 и 16, 17 заряжены до напряжения 0,5Е (Е - напряжение питания, поступающее на входы преобразователя). Допустим, что один из транзисторов силового инвертора, например 2, пропускает ток несколько дольше, чем транзистор 1, тогда конденсатор 3 за полупериод заряжается до напряжения >0,5Е, а конденсатор 4 до напряжения 0,5

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюKomarov Mykola Serhiiovych, Lisimov Oleh Petrovych

Автори російськоюКомаров Николай Сергеевич, Лисимов Олег Петрович

МПК / Мітки

Мітки: напруги, hапівмостовий, постійної, перетворювач

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/13-42777-hapivmostovijj-peretvoryuvach-postijjno-naprugi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Hапівмостовий перетворювач постійної напруги</a>

Попередній патент: Спосіб (варіанти) та проміжні сполуки для одержання метиламідів a- метоксіімінокарбонових кислот

Наступний патент: Розширювач, що здатний чинити відтягувальну дію на тканини зовнішньої стінки частини анатомічного утворення людини

Випадковий патент: Гербіцидно активні циклічні діонові сполуки або їхні похідні, заміщені фенілом із замісником, що містить алкініл