Спосіб хірургічного лікування переломовивихів суглобового відростка нижньої щелепи

Номер патенту: 23396

Опубліковано: 31.08.1998

Автори: Матрос-Таранець Ігор Миколайович, Центіло Віталій Григорович, Самар Едуард Миколайович

Формула / Реферат

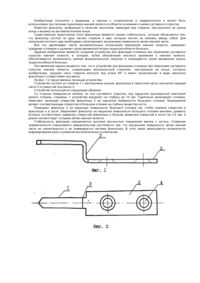

Способ хирургического лечения переломовывихов суставного отростка нижней челюсти, включающий кондилэктомию, фиксацию отломков и реплантацию суставной головки, отличающийся тем, что после кондилэктомии металлическую пластину фиксируют к суставной головке, реплантируют ее, после чего свободный конец пластины фиксируют в области края угла нижней челюсти.

Текст

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии и травматологии и может быть использовано при лечении переломов нижней челюсти в области суставного отростка, сопровождающихся вывихом в височно-нижнечелюстном суставе. Известны способы лечения переломовывихов суставного отростка [1], когда доступом из разреза, окаймляющего угол нижней челюсти скелетируют ветвь челюсти, удаляют дислоцированный малый фрагмент и возмещают образовавшийся после кондилэктомии дефект ауто-, аллотрансплантатом или имплантатом. Общим их недостатком является то, что эти способы травматичны, требуют дополнительных оперативных вмешательств для заготовки аутотрансплантатов, условий для забора и консервации аллотрансплантатов или приобретения имплантатов, не выпускающихся отечественной промышленностью. Известен также способ [2], по которому после двучелюстного шинирования, проводят разрез кожи длиной 5-6 см, огибая угол нижней челюсти ниже ее нижнего края на 2 см, ткани рассекают послойно до кости, отслаивают жевательную и медиальную крыловидную мышцу от кости, с помощью бора или циркуляркой пилки проводят остеотомию ветви нижней челюсти от основания мыщелкового отростка в вертикальном направлении в сторону угла нижней челюсти, остеотомированный фрагмент извлекают после рассечения суставной капсулы по заднему краю суставного отростка, суставную головку удаляют и фиксируют к остеотомированному фрагменту двумя взаимно перпендикулярными швами, восстановленный фрагмент после остеосинтеза укладывают в суставную капсулу, швами укрепляют латеральную крыловидную мышцу и капсулу. Реплантированный фрагмент фиксируют к ветви нижней челюсти двумя проволочными швами. Рану послойно ушивают. Одевают резиновые тяги на крючки шин для межчелюстной иммобилизации. Существенным недостатком данного метода является высокая травматичность и техническая сложность. Склетирование ветви челюсти, остеотомия и реплантация двух костных фрагментов приводят к резкому нарушению трофики и иннервации зоны перелома, что отрицательно сказывается на заживление костной раны. Фиксирующая способность костных швов, применяемых для укрепления реплантированных фрагментов низкая, чем объясняется необходимость иммобилизации нижней челюсти на длительный период времени. При длительной иммобилизации нижней челюсти, на фоне массивного повреждения суставного отростка, усугубленного операционной травмой, неизбежны анатомические и функциональные нарушения - анкилозы височно-нижнечелюстного сустава, контрактуры жевательных мышц, которые требуют коррекции путем проведения долгосрочных реабилитационных мероприятий. Применение двучелюстного шинирования и межчелюстной иммобилизации снижает возможности гигиенического содержания полости рта и полноценного питания. Все это увеличивает частоту осложнений переломов нижней челюсти, замедляет сращение отломков и удлиняет сроки временной потери трудоспособности больных. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования способа лечения переломовывихов суставного отростка нижней челюсти, в котором снижением травматичности оперативного вмешательства и высокой стабильностью фиксации обеспечиваются оптимальные условия заживления перелома и за счет этого сокращение сроков временной утраты трудоспособности больных. Поставленная задача решается тем, что в способе лечения переломовывихов суставного отростка нижней челюсти, содержащем кондилэктомию, фиксацию отломков и реплантацию суставной головки согласно изобретения после кондилэктомии металлическую пластину фиксируют к суставной головке, реплантируют ее, после чего свободный конец пластины фиксируют в области края угла нижней челюсти. Сущность способа заключается в следующем. Проводят разрез кожи длиной 5-6 см, окаймляя угол нижней челюсти ниже ее нижнего края на 2 см. Ткани рассекают послойно до кости. Отслаивают жевательную мышцу от наружной поверхности ветви нижней челюсти. Суставную головку удаляют, капсулу сустава и нижний пучок латеральной крыловидной мышцы берут на кетгутовые лигатуры. На наружной поверхности удаленного фрагмента, в области шейки суставного отростка бором просверливают отверстия для винта, которым к фрагменту крепят пластину с отверстиями. Отломок суставного отростка помещают в суставную капсулу, швами из кетгута укрепляют нижний пучок латеральной мышцы и суставную капсулу. Тщательно репонируют отломки, при этом бором в ветви нижней челюсти просверливают два отверстия до губчатого вещества в проекции отверстий на пластине. Репонированный фрагмент фиксируют к наружной поверхности ветви нижней челюсти двумя винтами. Рану ушивают послойно. На 1-2 суток оставляют резиновый дренаж. Межчелюстную иммобилизацию не проводят, что обеспечивается высокой стабильностью фиксации. Поверхности излома оказываются хорошо адаптированными и, при неподвижности зоны перелома, в условиях ранней функциональной нагрузки на нижнюю челюсть обеспечиваются оптимальные условия для заживления костной раны. Результаты экспериментального испытания стабильности фиксации отломков предлагаемым способом в сравнении со способом-прототипом. Для определения сопротивления консольному изгибу использовались нижние челюсти от трупов умерших в результате травм или острой сердечной недостаточности. В двух сериях опытов после остеотомии суставного отростка на уровне шейки выполняли фиксацию костных отломков следующими способами: 1. По методу Жилонова и соавт., после вертикальной остеотомии части ветви нижней челюсти фиксировали фрагменты между собой и к ветви нижней челюсти проволочным швом (5 препаратов). 2. Предлагаемым методом (5 препаратов). Каждый препарат испытан на сопротивление консольному изгибу в сагиттальной плоскости на аппарате МИП-100-2. Для этого скрепленные между собой отломки помещали в специальную стойку-фиксатор и нагружали медиальный фрагмент на уровне 12 зубов. По шкале прибора регистрировали величину деформирующей силы, расстояние между фрагментами измеряли штангенциркулем. При испытании на указанном стенде расхождение фрагментов на расстоянии в 1мм наступало при приложении силы (в Ньютонах): 1 серия - 74,0; 2 серия - 157,1; расхождение фрагментов на 2мм наступало: 1 серия - 83,5; 2 серия - 185,6; расхождение фрагментов на 3мм наступало: 1 серия - 91,3; 2 серия-201,2. Проведенные испытания дали возможность установить, что стабильность фиксации костных отломков зависит от метода фиксации. Наибольшая прочность соединения обеспечивается при применении предлагаемого способа фиксации. Пример 1 конкретного выполнения способа. Больная Б., 5 лет, ист. б-ни №241 поступила в челюстнолицевое отделение больницы №1 г. Донецка 9.IV.1992 г. спустя 4 суток после травмы (упала со скамейки) по поводу закрытого перелома-вывиха суставного отростка справа. В связи с отсутствием эффекта от закрытой репозиции, после предоперационной подготовки проведена реплантация и фиксация суставного отростка по предлагаемому способу. Под масочным наркозом произвели окаймляющий угол нижней челюсти справа разрез длиной 3,5см ниже нижнего края челюсти на 1 см. Послойно рассекли мягкие ткани, скелетировали наружную часть поверхность ветви нижней челюсти, удалили дислоцированный малый отломок. К наружной поверхности шейки удаленного отломка суставного отростка одним винтом прикрепили металлическую пластину с отверстиями. Отломок уложили в суставную капсулу. Швами из кетгута укрепили нижние пучки латеральной крыловидной мышцы и суставную капсулу. Тщательно репонировали отломки, с помощью бора просверлили отверстия в ветви нижней челюсти соответственно отверстиями пластины, которую фиксировали на наружной поверхности ветви нижней челюсти двумя винтами. Рану послойно ушили. Иммобилизация нижней челюсти не проводилась. Больная получала адекватное медикаментозное лечение. Начиная со вторых суток после операции больная начала постепенно выполнять активные движения нижней челюстью, с 4-х суток пережевывать мягкую пищу. При рентгенологическом обследовании на 5 сутки после операции выявлена хорошая репозиция отломков, линия перелома не прослеживалась. На 7 сутки сняли швы. Начиная с 14 суток больная принимала общий стол. К этому времени полностью ликвидировались отек и боль в покое и при нагрузках на нижнюю челюсть. Открывание рта в полком объеме. Выписана из отделения на 21 сутки. К этому времени констатировано клиническое сращение перелома. Рана зажила с образованием малозаметного рубца. Пример 2. Больной В., 29 лет. ист. б-ни № 419 поступил в челюстно-лицевое отделение больницы №1 г. Донецка 17.Х.1992 г. через 1 сутки после травмы (упал на улице в яму глубиной 1,5 м) по поводу закрытого переломовывиха суставного отростка нижней челюсти слева. В связи с невозможностью закрытой репозиции, после предоперационной подготовки проведена реплантация и фиксация суставного отростка по предлагаемому способу. Под масочным наркозом выполнили разрез, окаймляющий угол нижней челюсти слева, длиной 4,5 см, ниже нижнего края челюсти на 1.5 см. Послойно рассекли мягкие ткани, скелетировали наружную поверхность ветви нижней челюсти, удалили дислоцированный малый отломок. К наружной поверхности шейки суставного отростка шунтом прикрепили металлическую пластину с отверстиями. Отломок уложили в суставную капсулу, ушили капсулу, прикрепили швами латеральную крыловидную мышцу. Репонировали отломки, просверлили отверстия в ветви нижней челюсти в проекции отверстий в пластине, которую фиксировали двумя винтами. Рану послойно ушили. Послеоперационный период на фоне обычного комплексного лечения протекал гладко. Начало функциональной терапии с 3 суток, когда больной начал пережевывать мягкую пищу. На рентгенограмме на 2-е сутки после операции - хорошая репозиция отломков, линия перелома не видна. Швы сняты на 3 сутки, С 16 суток больной принимал общий стол. Клиническое сращение наступило к 22 суткам, после чего больной выписан к труду. Преимущества заявляемого способа заключается в том, что он обеспечивает малотравматичную точную репозицию отломков и стабильную фиксацию отломков. Жесткость фиксации усиливается тем, что устраняется смещение отломков, обеспечивается их плотный контакт и неровности плоскостей перелома препятствуют смещению отломков. Низкая травматичность кондилэктомии и реплантации, стабильное обездвиживание зоны перелома на фоне ранней функциональной нагрузки создают благоприятные условия для остеорепаративных процессов и сращения отломков по первичному типу. Метод прост и мало травматичен. В связи с тем, что метод обеспечивает стабильную фиксацию отломков и не предусматривает иммобилизацию нижней челюсти, больной может поддерживать гигиеническое состояние полости рта, начинать пережевывать пищу с конца первой недели, а с конца второй недели получать общий стол. Раннее начало проведения реабилитационных мероприятий позволяет больным, в зависимости от профессии, приступать к работе с третьей недели после начала лечения.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMethod for surgical treating fractures and dislocations of lower jaw articular process

Автори англійськоюSamara Eduard Mykolaiovych, Tsentilo Vitalii Hryhorovych, Matros-Taranets Ihor Mykolaiovych

Назва патенту російськоюСпособ хирургического лечения переломов и вывихов суставного отростка нижней челюсти

Автори російськоюСамар Эдуард Николаевич, Центило Виталий Григорьевич, Матрос-Таранец Игорь Николаевич

МПК / Мітки

Мітки: нижньої, хірургічного, щелепи, переломовивихів, відростка, спосіб, лікування, суглобового

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/2-23396-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-perelomovivikhiv-suglobovogo-vidrostka-nizhno-shhelepi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування переломовивихів суглобового відростка нижньої щелепи</a>

Попередній патент: Автозаправний блок-пункт

Наступний патент: Магнітногідродинамічний активатор рідини

Випадковий патент: Спосіб визначення життєздатності цист золотистої картопляної нематоди globodera rostochiensis (wollenweber)