Спосіб низькотемпературного перетворення хімічних елементів, супроводжуваний ядерним розділом, та пристрій для його здійснення

Номер патенту: 17092

Опубліковано: 18.03.1997

Автори: Рабзі Георгій Степанович, Меєрович Мара Іоселевич, Громовий Ерік Петрович, Фабрикант Арнольд Юхимович

Формула / Реферат

1. Способ низкотемпературного преобразования химических элементов, сопровождаемый ядерным делением вне ядерных реакторов или ускорителей частиц, отличающийся тем, что в качестве преобразуемого химического элемента используют свинец, помещают последний в тепловое поле, температура которого выше точки плавления, но ниже точки кипения свинца, воздействуют на него электростатическим полем высокой напряженности, создаваемым между катодом и анодом, отводят образующиеся в результате ядерного деления отрицательные заряды посредством дополнительного электрода, подключенного к положительному полюсу источника постоянного тока, а состав получаемого продукта регулируют температурой теплового поля, напряженностью электростатического поля и временем воздействия.

2. Устройство для низкотемпературного преобразования химических элементов, сопровождаемого ядерным делением вне ядерных реакторов или ускорителей, включающее катод, анод и емкость для размещения преобразуемых химических элементов, отличающееся тем, что оно содержит плоский электроноотборник, подключенный к положительному полюсу постоянного тока, катод и анод выполнены плоскими, емкость выполнена в виде диэлектрической ванны, на дне которой размещен электроноотборник, анод размещен под дном ванны, а катод установлен над ванной с пространственным зазором относительно преобразуемого химического элемента и с возможностью вертикального перемещения.

Текст

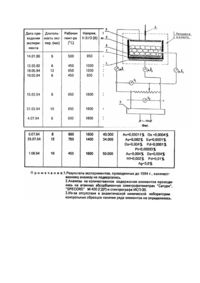

Предлагаемое изобретение относится к области низкотемпературного ядерного синтеза, сопровождаемого ядерным делением, в частности, к преобразованию химических элементов вне ядерных реакторов или ускорителей частиц. Общеизвестно, что электронная оболочка атома химического элемента имеет отрицательный заряд, а ядро атома, составной частью которого является протон - положительный заряд; положительный протон превращается в нейтральный нейтрон, и наоборот; ядро атома и электроны связаны электрическими (кулоновскими) силами; силы, соединяющие атомы разных химических элементов в молекулы и молекулы в кристаллы, также имеют электрическое происхождение. Во всех случая х химических и ядерных превращений действует закон сохранения заряда, который гласит: "В изолированной системе полный электрический заряд, то есть алгебраическая сумма положительного и отрицательного зарядов, остается постоянной" (Парселл. Берклеевский курс физики. - Т.2. Электричество и магнетизм. М.: Наука, 1975. - С.17 - 21). Однако с ростом температуры электроны возбуждаются и могут вообще покинуть атом, образуя положительный ион и свободные электроны. При этом ядро становится менее устойчивым, так как в прежде нейтральном атоме нарушился баланс положительных и отрицательных зарядов. Известно и то, что "... уже при 3000 - 5000°C мы сможем заметить первые признаки появления новых процессов, которые будут связаны с изменением свойств самих атомов вещества." (Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. М.: Атомиздат, 1966. - С.6). Таким образом, есть основания предположить, что в ионизированном химическом элементе, частично доведенном до состояния плазмы, когда под воздействием тепла и электростатического поля образовались положительные ионы и свободные электроны, движущиеся навстречу друг др угу, неоднократно соударяясь и обмениваясь энергией, температура на локальных участках обрабатываемой поверхности благодаря искровому процессу поднимается до нескольких тысяч градусов. Если при этом из глубоко ионизированной плазмы организовать отвод электронов, то есть искусственно создавать их дефицит и тем самым нарушить в замкнутой системе баланс положительных и отрицательных зарядов, то в положительно заряженном ионе, фактически в ядре атома, повышение сил неустойчивости в определенных условиях может привести к распаду нуклонов и тем самым к преобразованию химических элементов, то есть к процессу трансмутации. Попытки осуществления процесса трансмутации вне ядерных реакторов или ускорителей частиц имели место и в прошлом, (Шпольский Э.В. Попытки искусственного превращения ртути в золото (Успехи физических наук. - Т.5. - Вып.4 - 5. - 1925. - С.104; Б. Болотов. Спаси себя сам. - М.: ХГС, 1992. - С.7). В открытом в 1989г. М. Флейшманом и С. Понсом эффекте холодного ядерного синтеза, основанного на использовании электрохимических ячеек с катализатором из палладия и никеля по схеме "палладий - литий - электрохимическая ячейка с тяжелой водой" либо "никель - легкая вода - карбонаты щелочных металлов", возникает избыточная энергия, а на катализаторах - новые химические элементы. В настоящее время холодный ядерный синтез находится в процессе изучения с целью его энергетического применения, и образование новых химических элементов рассматривается как побочный продукт энергетического варианта устройства, так как количество синтезированных элементов ничтожно мало и измеряется атомами. Кроме того, конструкция ячейки не дает возможности управлять процессом селекции элементов и их количеством. Факт образования новых химических элементов в "ячейках Понса - Флейшмана" с применением дейтерия, палладия и других металлов еще раз доказал, что трансмутация вне ядерных реакторов или ускорителей частиц возможна. (Х. Фокс. Холодный ядерный синтез. М.: СВИТЕКС, 1993). Об этом же свидетельствуют итоги Международного симпозиума "Холодный ядерный синтез и новые источники энергии" (см. МП "СИЭМ", г.Минск, 1994, с.156 - 159, 186 - 189, 191, 195, 204, 213, 233). Причем ряд исследовательских работ, проведенных на установках типа "ячейка Понса - Флейшмана", показал, что на процессы синтеза оказывают существенное влияние электроискровые и дуговые разряды. При этом необходимо подчеркнуть, что "ячейка Понса - Флейшмана" создавалась с целью использования холодного ядерного синтеза как источника энергии, а не для преобразования химических элементов. Известные устройства для преобразования химических элементов типа ядерных реакторов и линейных ускорителей предназначены прежде всего для научных исследований, очень сложны по устройству, дороги по стоимости и поэтому не могут быть использованы для промышленного получения новых элементов и веществ. Кроме того, все виды реакторов и ускорителей способны разгонять только легкие элементы, расположенные в верхней части таблицы Д.И. Менделеева. Но эти элементы достаточно широко распространены в природе, технологии их получения из руд отработаны до промышленного производства и стоят недорого. Значительно больший интерес представляют элементы, расположенные в нижней части периодической таблицы, содержание которых в природе ничтожно мало, а способы получения очень дорогостоящи и невозможны на реакторах и ускорителях. В качестве прототипа предлагаемого изобретения рассмотрим "ячейку Понса Флейшмана", содержащую емкость для размещения в ней катода, выполненного в виде стержня, анода, выполненного в виде цилиндра, электролита, нагревающую и охлаждающую обмотки и рекомбинатор. Недостатком данного устройства является невозможность его использования для реализации предлагаемого способа. Задача изобретения заключается в усовершенствовании способа низкотемпературного преобразования химических элементов, сопровождаемого ядерным делением вне ядерных реакторов или ускорителей частиц, в котором путем воздействия на преобразуемое вещество и изменения условий проведения процесса обеспечивается возможность регулирования состава получаемого продукта и увеличение его количества, в том числе элементов, расположенных в нижней половине таблицы Д.И. Менделеева. Кроме того, в основу изобретения поставлена задача создания устройства для осуществления указанного способа, что обеспечивает значительное упрощение ранее известных конструкций устройств аналогичного назначения и способствует удешевлению процесса преобразования ядер атомов химических элементов, в том числе расположенных в нижней половине периодической таблицы, и за счет этого сокращение затрат на строительство и эксплуатацию устройств данного назначения. Поставленная задача достигается тем, что в способе низкотемпературного преобразования химических элементов, сопровождаемом ядерным делением вне ядерных реакторов или ускорителей частиц, в качестве преобразуемого химического элемента используют свинец, помещают последний в тепловое поле, температура которого выше точки плавления, но ниже точки кипения свинца, воздействуют на него электростатическим полем высокой напряженности, создаваемым между катодом и анодом, отводят образующиеся в результате ядерного деления отрицательные заряды посредством дополнительного электрода, подключенного к положительному полюсу источника постоянного тока, а состав получаемого продукта регулируют температурой теплового поля, напряженностью электростатического поля и временем воздействия. Кроме того, поставленная задача достигается тем, что устройство для низкотемпературного преобразования химических элементов, сопровождаемого ядерным делением вне ядерных реакторов или ускорителей, содержит катод, анод и емкость для размещения преобразуемых химических элементов, плоский электроноотборник, подключенный к положительному полюсу источника постоянного тока, катод и анод выполнены плоскими, емкость выполнена в виде диэлектрической ванны, на дне которой размещен электроноотборник, анод размещен под дном ванны, а катод установлен над ванной с пространственным зазором относительно преобразуемого химического элемента и с возможностью вертикального перемещения. В результате использования заявляемых способа и устройств появляется возможность отказа от дорогостоящего оборудования для осуществления трансмутации, т.е. преобразования химических элементов. Заявляемый способ был осуществлен следующим образом. В диэлектрическую ванну непосредственно на электроноотборник укладывали преобразуемый химический элемент или вещество. В ряде экспериментов преобразуемые материалы устанавливали с зазором над электроноотборником, а в ряде экспериментов функцию электроноотборников выполняли преобразуемые материалы. Далее с помощью устройства вертикального перемещения между преобразуемым материалом и катодом устанавливали различные пространственные зазоры. К электроноотборнику, катоду и аноду подключали источник постоянного тока таким образом, чтобы потенциалы катода и электроноотборника (который по сути представляет собой анод) были одинаковыми по величине и обеспечивали образование между ними электростатического поля напряженностью не менее 18.000В/м, и помещали в тепловую камеру. Напряженность электростатического поля регулировали величиной подаваемого на него электрического потенциала и расстоянием между нижней поверхностью катода и верхней поверхностью электроноотборника или преобразуемого материала (если он электропроводен). Температуру нагрева выбирали такой, чтобы она была выше температуры плавления, но ниже температуры кипения преобразуемого материала. Ряд экспериментов проводился с подводом к электроноотборнику и аноду различных по величине положительных потенциалов, при этом величина потенциала на аноде значительно превышала потенциал электроноотборника. Холодная эмиссия химического элемента или вещества в начале эксперимента с подводом тепла переходила в термоэлектронную, а при наложении электростатического поля образовывала поток электронов и ионов материалов катода, электроноотборника и преобразуемого материала. Рост плотности потока частиц приводил к повышению электропроводности пространственного зазора между катодом и электроноотборником (преобразуемым материалом), что, соответственно, приводило к возникновению искровых и электродуговы х разрядов и к падению напряжения между электродами и, следовательно, к ослаблению напряженности электростатического поля. При этом положительный потенциал анода и его электрическое поле, в зоне действия которого находились электроноотборник и преобразуемый материал, оттягивали из потока частиц часть электронов, нарушая тем самым в преобразуемом материале соотношение зарядов. Была проведена серия опытов над гранулами химически чистого свинца. Свинец находится в нижней части таблицы Д.И. Менделеева, он является конечным продуктом распада трансурановых элементов, практически не радиоактивен (период полураспада 10 - 40 лет), а его разрушение недостижимо даже на мощных специальных ускорителях. Его физико-химические характеристики: атомный номер Z = 82, атомный вес A = 207,2, температура плавления tп = 327,3град.C, температура кипения tк = 1750град.C, плотность Y = 11,3Г/см 3. Содержание примесей: висмута Bi = 0,001%, сурьмы Sb = 0,002%, алюминия Al = 0,048%, марганца Mn = 0,001%, кремния Si = 0,005%, хрома Cr = 0,003%. В качестве электродов использовались пластины из стали марок Ст3 и Ст45, нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т и элекротехнической листовой меди. Эксперименты проводились в течение 3 - 24 часов. Характеристика рабочих параметров экспериментов по обработке свинца и их результаты приведены в таблице. Анализы исходных материалов, участвовавши х в экспериментах (диэлектрическая емкость, катоды, аноды и электроноотборники, а также обрабатываемый материал свинец) осуществлялись на атомных абсорбционных спектрофотометрах "Сатурн-3", "SRECORD" M-400 (ГДР) и спектрографе ИСП-30. Результаты экспериментов показывают, что в обработанном свинце появляются новые элементы, отсутствовавшие в исходном химическом материале. Так, например, результат эксперимента от 31.03.1994г. показал наличие золота (Au = 2,6 ´ 10-1%), кадмия (Cd = 8 ´ 10-4%), висмута (Bi = 1,5 ´ 10-3%), железа (Fe = 14,5%), серебра (Ag = 2 ´ 10-3%). Если появление железа можно отнести к процессу переноса материала катода, кремния переносу материала емкости, в которой производился эксперимент, а содержание висмута, кадмия и серебра к примесям, имевшимся, но не учтенным паспортом в исходном свинце, то появление золота в количестве 0,26% - слишком большая величина, которая могла появиться только в результате трансмутации. В одном из экспериментов со свинцом, результаты которого спектрофотометрическому анализу не подвергались, была обнаружена радиоактивность, превышающая фон на 15 единиц. В ряде экспериментов были обнаружены кадмий, осмий, вольфрам, палладий, платина, гафний, германий, европий, олово, церий и другие элементы (см. таблицу). При проведении серии экспериментов в качестве преобразуемых материалов использовались также цинк, кремнезем (двуокись кремния), бидистиллат, хлористый натрий и другие. В экспериментах с цинком Zn появлялась медь Cu, с двуокисью кремния SiO2 - алюминий Al. В результате экспериментов изменялись плотность, f - потенциал, твердость, магнитные свойства, фазовый состав катода и электроноотборника, образовывались интерметаллы, например, TiZn2 и TiZn3 , появлялись нуклеопоры и так далее. Результаты показывают, что предлагаемый способ осуществления низкотемпературного преобразования химических элементов и веществ действительно позволяет осуществить трансмутацию без использования дорогостоящих атомных реакторов или ускорителей заряженных частиц, так как трансмутация осуществляется не путем дробления ядер частицами высокой энергии, а за счет воздействия на них теплового и электростатического полей. Вариант устройства для осуществления указанного способа, в котором преобразуемый химический элемент расположен на поверхности электроноотборника без пространственного зазора, а электроноотборник и анод подключены к различным потенциалам источника постоянного тока, изображен на прилагаемом чертеже (фиг.). Устройство состоит из диэлектрической ванны 1, на дне которой размещен плоский металлический электроноотборник 2, а над ванной 1 расположен плоский металлический катод 3. Под дном ванны 1 размещен плоский металлический анод 4. Преобразуемый химический элемент 5 расположен на поверхности электроноотборника 2. Пространственный зазор между преобразуемым химическим элементом 5 и катодом 3 регулируется с помощью устройства для вертикального перемещения 6. К электроноотборнику 2 и аноду 4 подключаются различные положительные потенциалы источника постоянного тока 7, а к катоду 3 - отрицательный потенциал. Для измерения напряжения между катодом 3 и электроноотборником 2 включен вольтметр VI, между катодом 3 и анодом 4 вольтметр V2. Для измерения величины тока в цепи катода установлен амперметр A1, в цепи электроноотборника 2 - A2, в цепи анода 4 - A3. Устройство работает следующим образом. В диэлектрическую ванну 1 на электроноотборник 2 укладывают преобразуемый химический элемент 5 и с помощью устройства вертикального перемещения 6 устанавливают необходимый пространственный зазор между элементом 5 и катодом 3. К электроноотборнику 2, катоду 3 и аноду 4 подключают источник постоянного тока 1 таким образом, чтобы потенциалы катода 3 и электроноотборника 2 (который по сути представляет собой анод) обеспечивали образование между ними электростатического поля напряженностью не менее 18.000В/м, и помещают в тепловую камеру. Температуру нагрева выбирают такой, чтобы она была выше температуры плавления, но ниже температуры кипения преобразуемого химического элемента, и выдерживают преобразуемый химический элемент 5 при данных температуре и напряженности электрического поля определенное время. Процесс осуществляется в обычных атмосферных условиях (давление 760мм. рт.ст., температура 15 30 градусов Цельсия, окружающая среда - воздушная). Использование предлагаемого способа и устройство для его осуществления позволяют значительно сократить начальные капитальные затраты на создание устройств для трансмутации, обеспечивает их доступность любой лаборатории и открывает возможность их применения для технологических целей в разных отраслях промышленности, значительно сокращая эксплуатационные расходы по сравнению с реакторами и ускорителями. С внедрением предлагаемого способа появляется возможность воздействия и преобразования любого химического элемента или соединения, включая и элементы нижней половины таблицы Д.И. Менделеева. Совершенствование способа в части доработки режимных характеристик позволяет осуществить регулируемый распад и получать новые заданные элементы.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMethod for low temperature transformation of chemical elements accompanied by nuclear fission out of nuclear piles or particles accelerators and the device for its realization

Автори англійськоюRabzi Heorhii Stepanovych, Fabrykant Arnold Yukhymovych, Hromovyi Erik Petrovych, Meerovych Mara Ioselevych

Назва патенту російськоюСпособ низкотемпературного преобразования химических элементов, сопровождаемый ядерным делением, и устройство для его осуществления

Автори російськоюРабзи Георгий Степанович, Фабрикант Арнольд Ефимович, Громовой Эрик Петрович, Меерович Мара Иоселевич

МПК / Мітки

Мітки: супроводжуваний, елементів, здійснення, хімічних, перетворення, розділом, низькотемпературного, пристрій, спосіб, ядерним

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-17092-sposib-nizkotemperaturnogo-peretvorennya-khimichnikh-elementiv-suprovodzhuvanijj-yadernim-rozdilom-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб низькотемпературного перетворення хімічних елементів, супроводжуваний ядерним розділом, та пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Спосіб одержання білково-вітамінного концентрату з відходів м’ясокомбінатів

Наступний патент: Блокоукладник для похилих тунелів

Випадковий патент: Пасова передача