Спосіб боротьби з членистоногими

Номер патенту: 27215

Опубліковано: 15.08.2000

Автори: Робертс Девід Алан, Парнелл Едгард Вільям, Хеттон Леслі Рой, Хокінс Девід Віл'ям, Пьорсон Крістофер Джон

Формула / Реферат

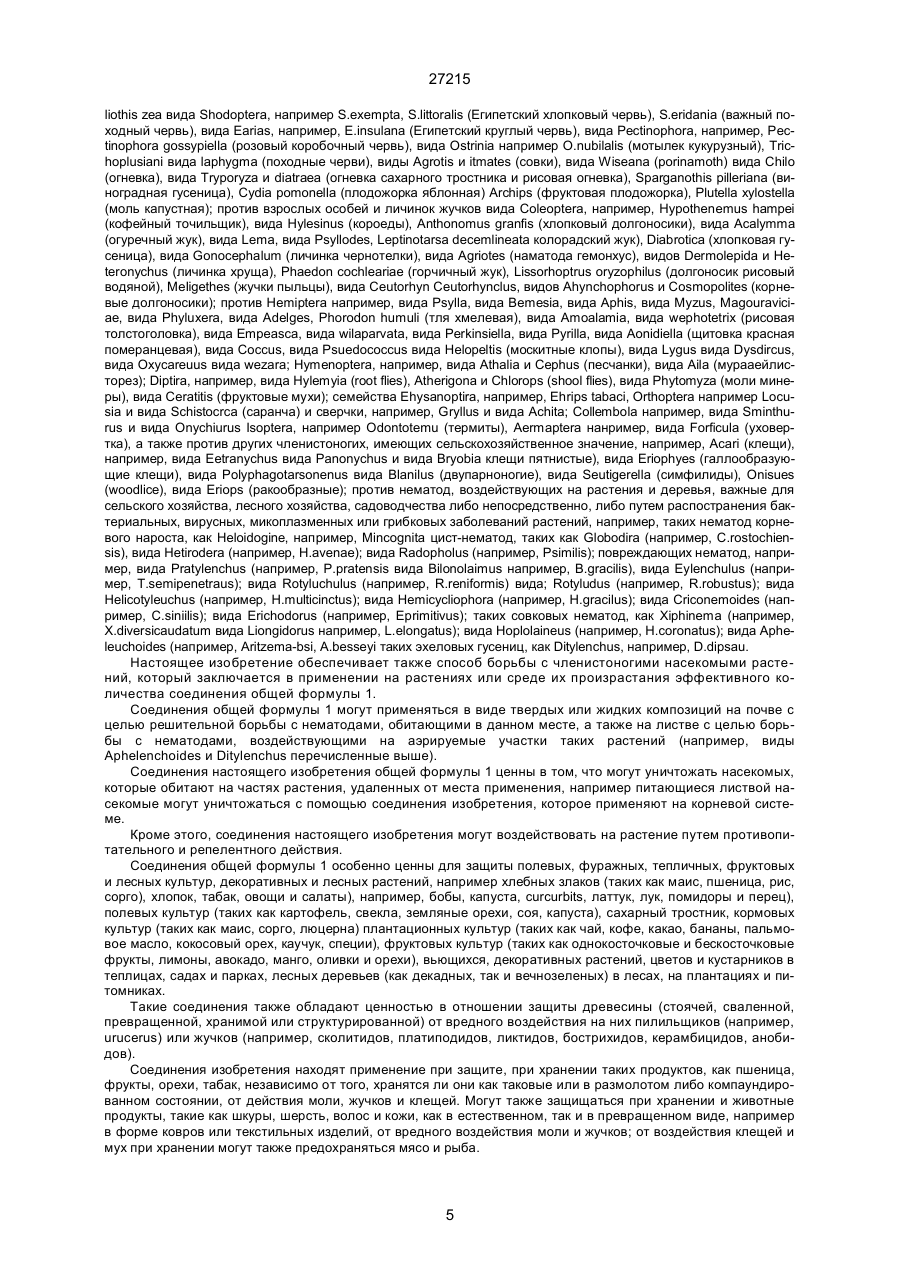

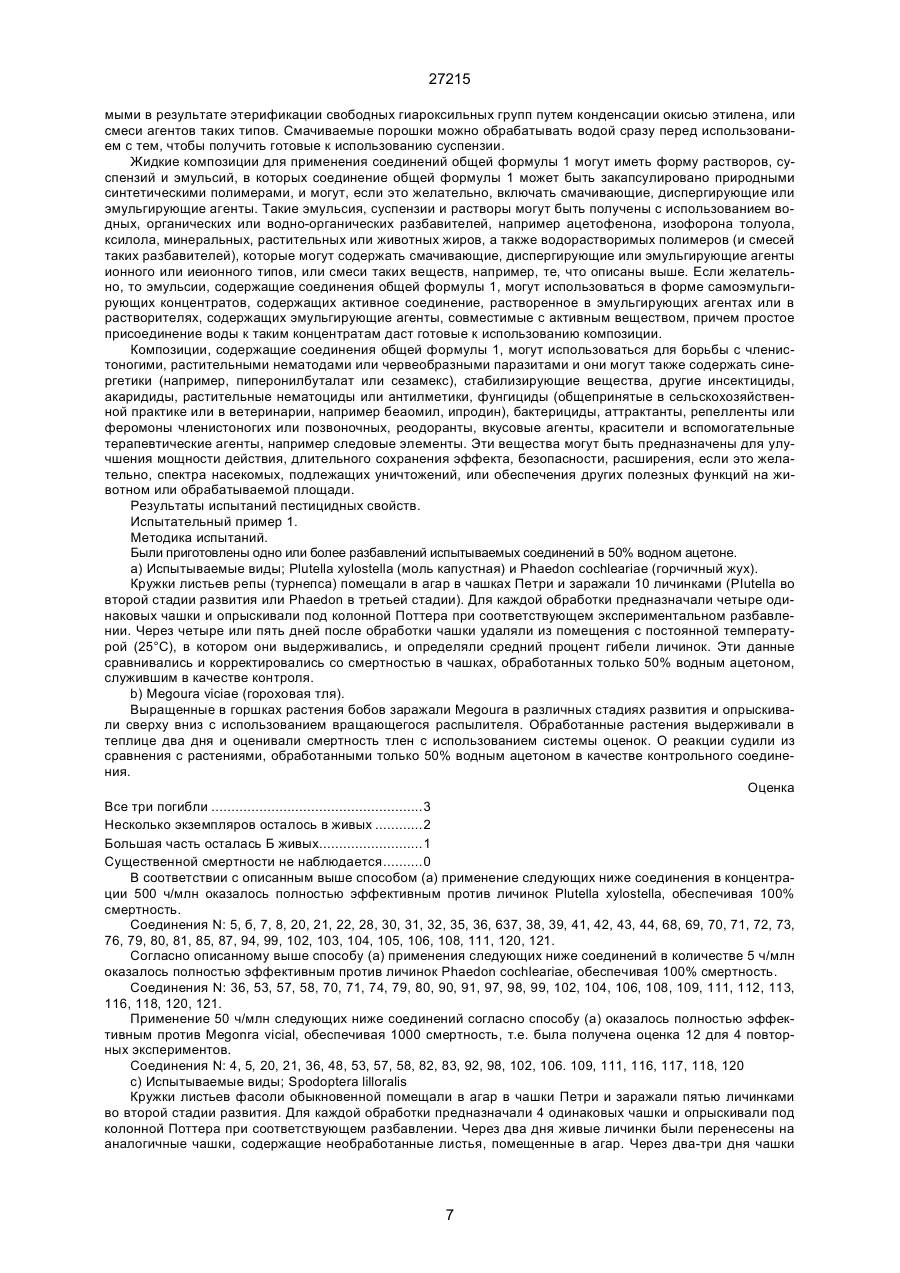

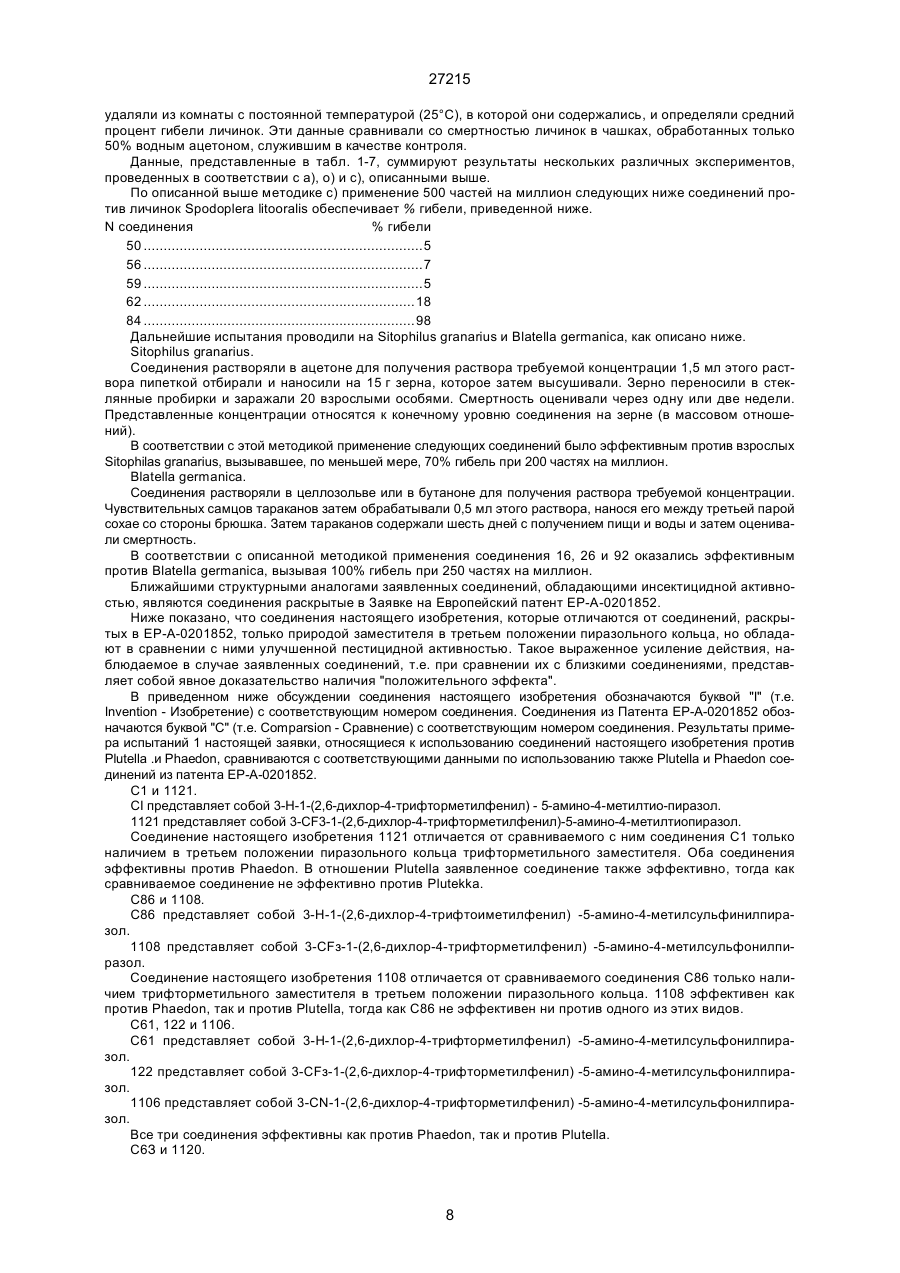

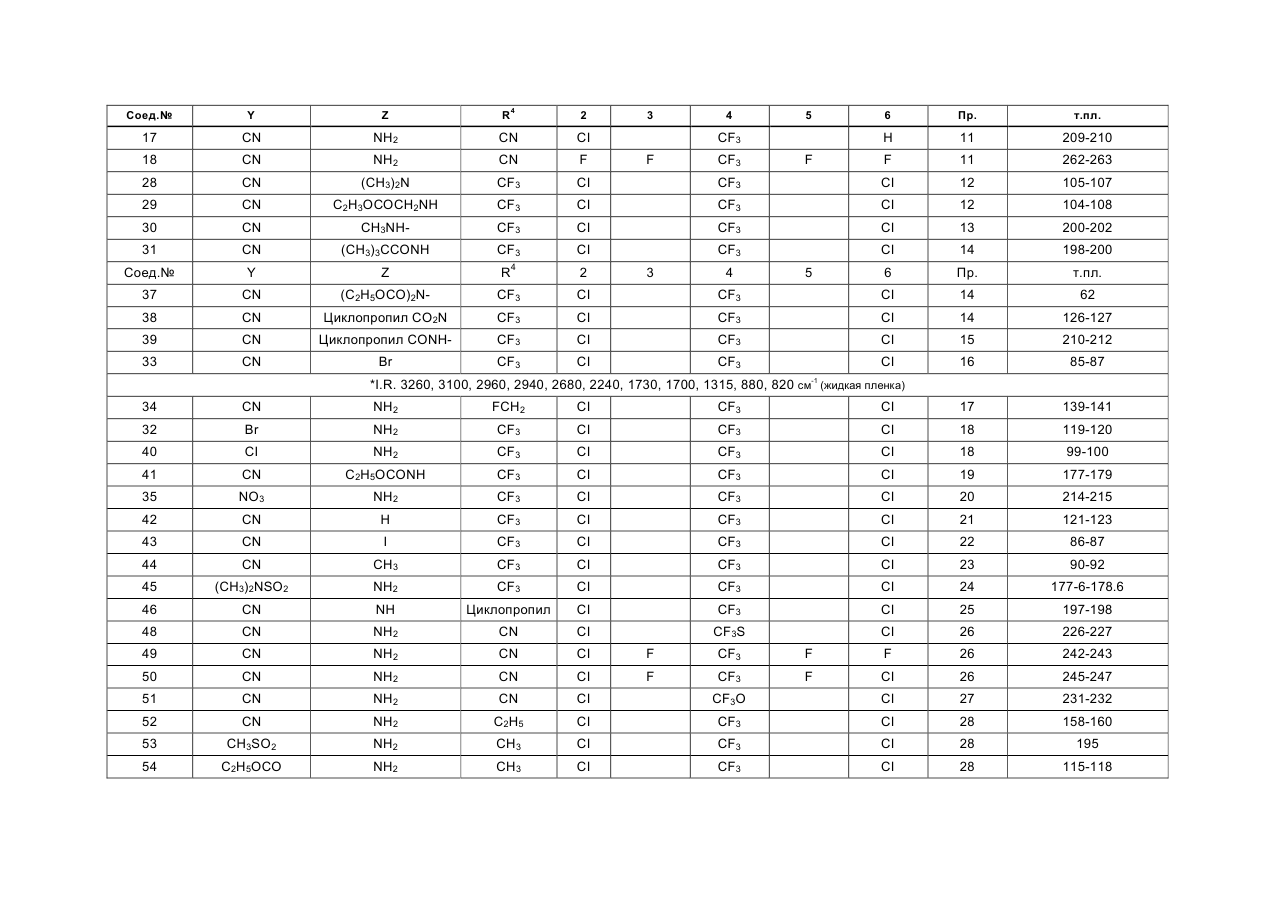

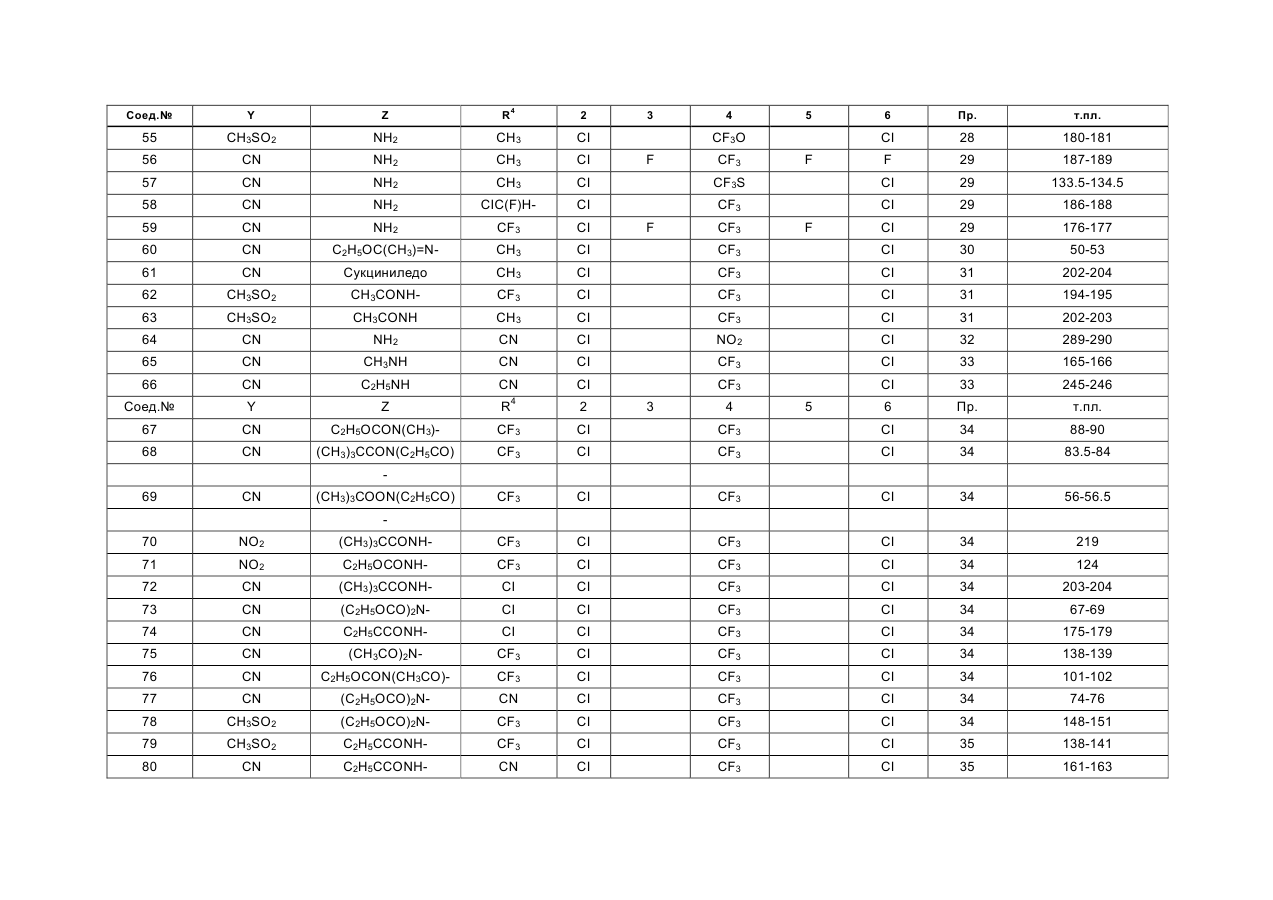

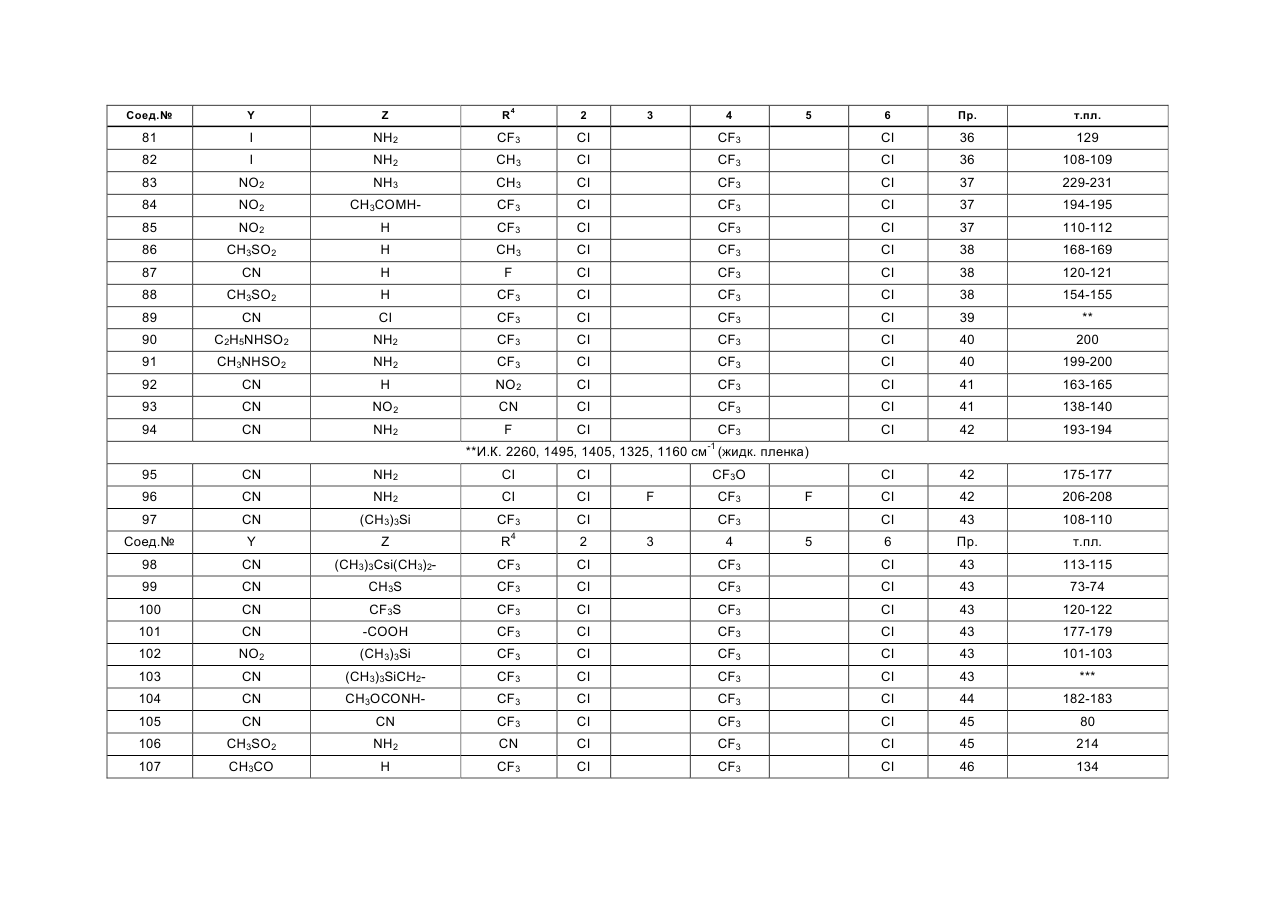

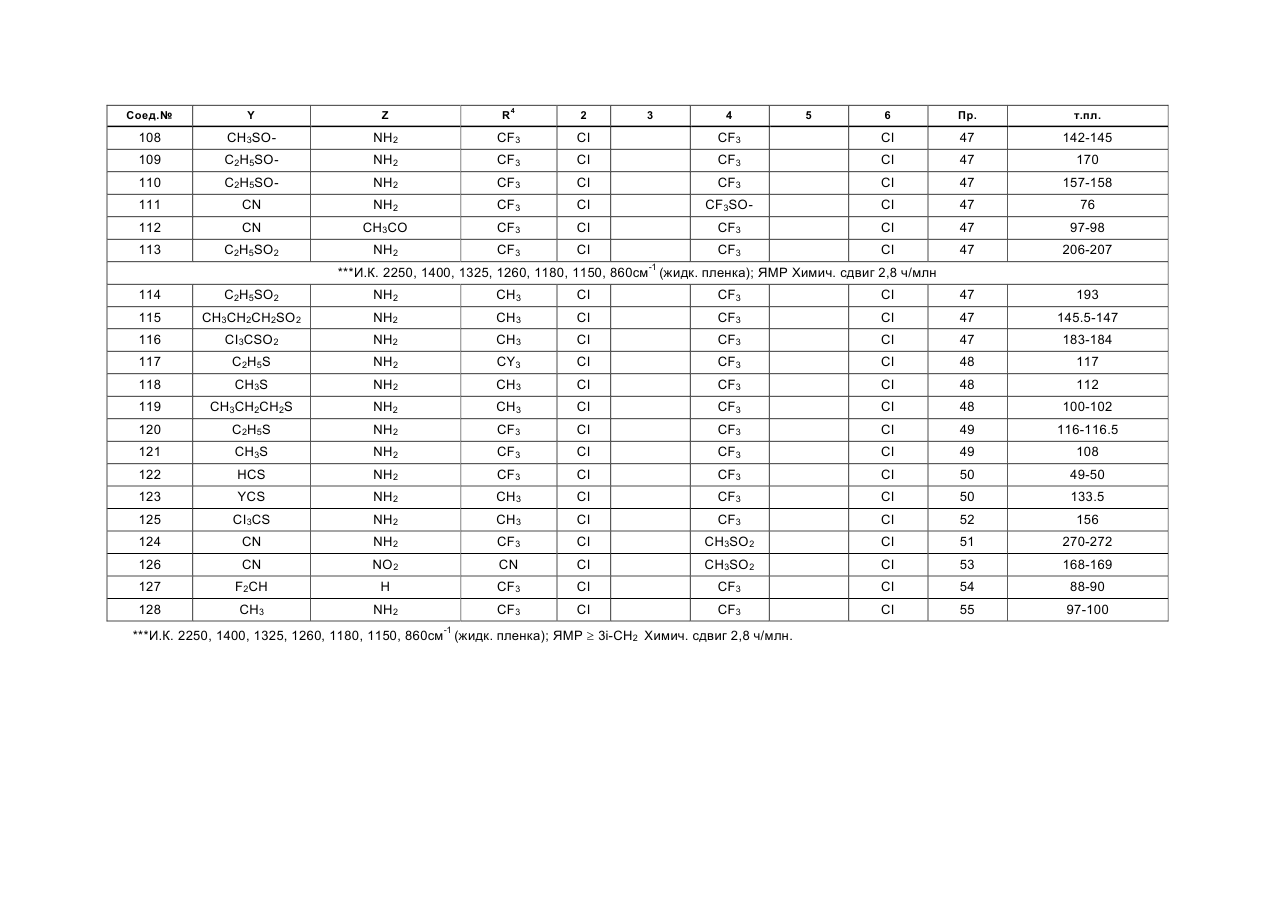

(57) 1. Способ борьбы с членистоногими в очаге путем обработки последнего производным пиразола, отличающийся тем, что в качестве производ ного пиразола используют соединение общей формулы (I)

в которой Y представляет собой атом хлора, брома или йода, циано- или нитрогруппу или группу формулы RSO2, RSO или RS, в которой R означает алкильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 4 углеродных атомов, или тригалогенметильную группу, су-льфамоильную группу, которая не замещена или замещена одной или двумя алкильными группами с прямой или разветвленной цепью, которые могут быть одинаковыми или различными и содержать от 1 до 4 углеродных атомов, карбамоильную группу, алкоксикарбонильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 2 до 5 углеродных атомов, алканоильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 2 до 5 углеродных атомов, или алкильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 4 углеродных атомов, или фторозамещенную метальную группу, Z представляет собой атом водорода или аминогруппу NR1R2, где Ri и R2, которые могут быть одинаковыми или различными, каждый представляет собой атом водорода или алкильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 6 углеродных атомов, и которая не замещена или замещена алкоксикар-бонилом с прямой или разветвленной цепью с 2 -5 углеродными атомами, прямую или разветвленную алканоильную группу, которая содержит от 2 до 5 углеродных атомов, хлорзамещенную ацета-мидогруппу или представляет собой циклопропил-карбонильную группу или алкоксикарбонильную группу с прямой или разветвленной цепью, которая содержит от 2 до 5 углеродных атомов, либо Z представляет алкоксиметиленаминогруппу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 2 до 5 углеродных атомов, которая не замещена или замещена на метилене алкильной группой с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 4 углеродных атомов, или представляет собой атом хлора, брома или йода, алкильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 4 углеродных атомов, алкилтиогруппу или алкилсульфинильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащую от 1 до 4 углеродных атомов, или представляет собой триалкилси-лилметильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 4 углеродных атомов в каждой алкильной группе, которые могут быть одинаковыми или различными, триалкилсилиль-ную группу, содержащую от 1 до 4 атомов углерода в каждой алкильной группе, которые могут быть одинаковыми или различными, или цианогруппу, или нитрогруппу, (R3)n представляет собой 2,3,5,6-тетрафтор-4-трифторметил, 2,6-дихлор-4-трифто-рметилтио, 2,6-дихлор-4-нитро, 2,6-дихлор-4-три-фторметилсульфинил, 2,6-дихлор-4-метилсульфо-нил, 2,6-дихлор-4-трифторметилсульфонил, 2,6-дихлор-4-трифторметил или 2,6-дихлор-4-трифто-рметокси-замещение, и R4 представляет собой атом фтора, хлора, брома или йода, циано- или алкильную группу с прямой или разветвленной цепью, содержащей от 1 до 4 атомов углерода, которая не замещена или замещена одним или более атомом хлора или фтора, или циклопропильную группу и при условии, что R4, Y и Z одновременно не представляют собой три группы одного и того же вида, выбранные из (I) циано, (II) галогена и (III) незамещенного алкила, в агрохимически эффективном количестве.

2. Способ по п 1, отличающийся тем, что в соединении общей формулы (I) Y отличен от группы RSO или RS (в которой R представляет собой тригалогенметильную группу), Z не является триалкилсилилметильной группой, триалкилсилильной группой или нитрогруппой, a R3 и R4 имеют значения, определенные в п.1.

3. Способ по п 1, отличающийся тем, что включает применение к очагу эффективного количества соединения общей формулы (I).

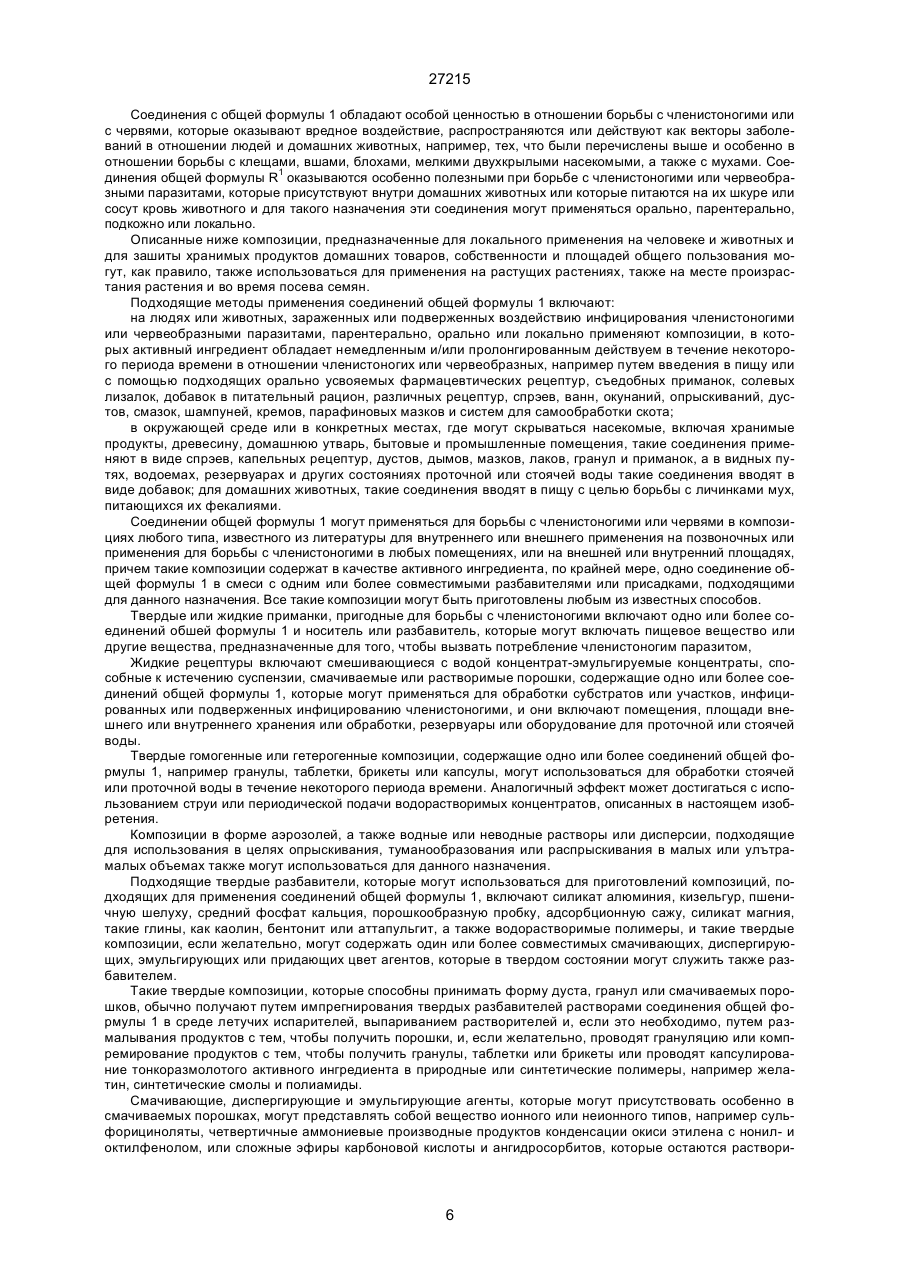

4. Способ по любому из п-п 1,2 или 3, отличающийся тем, что в соединении общей формулы (I)

а) Y и R4 каждый представляет собой цианогруппу и Z представляет собой атом водорода, аминогруппу -NRiR2 или алкоксиметиленаминогруппу, которая не замещена или замещена на метилене алкильной группой, атом хлора, брома или йода, алкильйую группу, алкилтиофуппу или алкилсульфинильную группу, или триалкилсилилметильную фуппу, риалкилсилильную группу, или нитрогруппу,

б) Y представляет собой алкилсульфонильную или тригалогенметилсульфонильную группу, Z представляет собой атом водорода, аминогруппу-NR1R2 или алкоксиметиленаминогруппу, которая не замещена или замещена на метилене алкильной группой, атом хлора, брома или йода, алкильную группу, алкилтиогруппу или алкилсульфинильную группу, триалкилсилилметильную группу, триалкилсилильную группу или циано-или нитрогруппу и R4 представляет собой атом фтора, хлора, брома или цианогруппу,

в) R4 представляет собой атом фтора, хлора, брома или йода, Y представляет собой циано- или нитрогруппу, карбамоильную группу или алкоксикарбонильную группу и Z представляет собой атомводорода, аминогруппу -NR1R2 или алкоксиметиленаминогруппу, которая не замещена или замещена на метилене алкильной группой, атом хлора, брома или йода, алкильную группу, алкилтиогруппу или алкилфинильную группу, триалкилсилилметильную группу, триалкилсилильную группу или нитрогруппу, или

г) R4 представляет собой алкильную группу, которая не замещена или замещена одним или более атомами фтора или хлора, или циклопропильнуюгруппу, Y представляет собой атом хлора, брома или йода, циано- или нитрогруппу, группу RSO2, RSO или RS, сульфамоильную группу, карбамоильную группу, алкоксикарбонильную группу, алка-ноильную группу или алкильную группу или фтор-замещенный метил,

д) Z представляет собой атом водорода, аминогруппу -NR1R2 или алкоксиметиленаминогруппу, которая не замещена или замещена на метилене алкильной группой, атом хлора, брома или йода, алкильную группу, алкилтиогруппу, алкилсульфи-нильную группу, триалкилсилилметильную группу, триалкилсилильную группу или циано-, или нитрогруппу

5. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что в общей формуле (I) R4 представляет собой трифторметильную или метальную группу.

6. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I) является 5-амино-1 -(2,6-дихлор-4-трифторметил-фенил)-3,4-дицианопиразол.

7. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I) является 5-амино-1 -(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)-4-метилсульфонил-3-трифторметилпиразол.

8. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I) является 4-циано-1 -(2,6-дихлор-4-трифторметил-фенил)-5-бис- (этоксикарбонил)амино-З-трифтор-метилпиразол.

9. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I)является 5-амино-1-(2,6-дихлор-4-трифторметил- фенил)-4-метилсульфонил-3-метилпиразол.

10. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I)является 1 -(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)- 5-этоксикарбониламино-4-нитро-3-трифтормети-лпиразол.

11. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I)является 5-амино-3-циано-1-(2,6-дихлор-4-трифто- рметилфенил)-4-метилсульфонилпиразол.

12. Способ по любому из пп 1-3 или 4, отличающийся тем, что соединением общей формулы (I) является 5-амино-1 -(2,6-дихлор-4-трифторметил-фенил)-3-метил-4-метилтиопиразол.

13. Способ по любому из пп 1-12, отличающийся тем, что соединение формулы (I) используют при уровне внесения 5-500 г/га

Текст