Теплообмінна поверхня

Номер патенту: 13888

Опубліковано: 25.04.1997

Автори: Халатов Артем Артемович, Гелетуха Георгій Георгійович, Коваленко Гліб Васильович

Формула / Реферат

Теплообменная поверхность с углублениями, расположенными параллельными рядами, каждое из которых состоит из осесимметричной лунки и примыкающей к ней расширяющейся и углубляющейся в направлении к лунке канавки, при этом в каждом ряду углублений канавки выполнены присоединяющимися к лункам поочередно то справа, то слева, отличающаяся тем, что в двух соседних рядах места присоединения канавок к лункам смещены на шаг расположения лунок в ряду, причем на две трети глубины лунки выполнены в виде прямых цилиндров, а на одну треть - в виде сферических сегментов, хорды которых равны диаметрам цилиндров, при этом канавки выполнены с поперечным сечением в виде прямоугольного треугольника с прямым углом у верхнего заднего края канавки, передние края лунок и канавок скруглены, а задний край каждой канавки выполнен в виде дуги окружности, начинающейся в месте пересечения линии симметрии перпендикулярной оси ряда лунок между двумя соседними лунками и касательной к задним краям предыдущего ряда лунок, при этом задний край канавки выполнен касательным к краю лунки в одном из задних ее квадрантов и в месте присоединения к лунке ширина канавки не превышает радиуса цилиндрической части лунки, а глубина канавки не превышает максимальной глубины лунки.

Текст

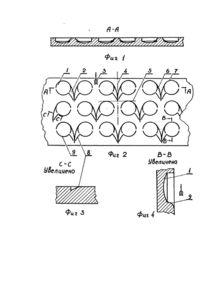

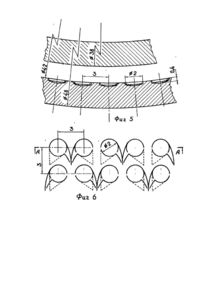

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к теплообменным поверхностям, которые могут быть использованы в теплообменниках различного назначения. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является теплообменная поверхность. Это теплообменная поверхность, интенсификация теплообмена с которой достигается применением сферических лунок, расположенных параллельными рядами, каждая из которых выполнена с примыкающей к ней канавкой в форме конуса, одна образующая которого выполнена по касательной к лунке в ее поперечном сечении, а другая образующая, расположенная по поверхности, выполнена по касательной к лунке параллельно оси ряда лунок. Предусмотрено выполнение у каждой лунки двух одинаковых канавок, расположенных с двух диаметрально противоположных сторон, а также вариант выполнения теплообменной поверхности с парными вихрями. У заявляемого устройства с прототипом общими признаками являются наличие на теплообменной поверхности лунок, расположенных параллельными рядами, с примыкающими к ним канавками, глубина и ширина которых увеличиваются по направлению к лунке, причем вход канавки в лунку не находится в плоскости симметрии лунки, проведенной через ее центр перпендикулярно оси ряда лунок, а также поочередное примыкание в ряду канавок к лункам то справа, то слева. Недостатком устройства-прототипа является недостаточно высокая степень интенсификации теплообмена, обусловленная: 1) нерациональным взаимным расположением лунки и конической канавки, проекция которой в направлении основного потока теплоносителя на плоскость ему перпендикулярную не выходит за пределы проекции лунки; 2) малой относительной длиной конических канавок при принятом шаге размещения лунок; 3) симметричной формой поперечного сечения канавок; 4) остротой входных кромок лунок и конических канавок; 5) несогласованным направлением вращения вихрей над лунками в соседних рядах. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования теплообменной поверхности, в которой путем формирования смерчеобразных вихрей над каждым углублением поверхности, увеличения областей питания вихрей, уменьшения отрывных зон на входе в углубления, а также уменьшения тормозящего воздействия соседних вихрей обеспечивается интенсификация теплообмена и за счет этого сокращаются габариты и материалоемкость теплообменника. Поставленная задача решается тем, что в теплообменной поверхности с углублениями, расположенными параллельными рядами, каждое из которых состоит из осесимметричной лунки и примыкающей к ней расширяющейся и углубляющейся к лунке канавки, причем в каждом ряду углублений канавки выполнены присоединяющимися к лункам поочередно то справа, то слева, согласно изобретению, в двух соседних рядах места примыкания канавок к лункам смещены на шаг расположения лунок в ряду, на две трети глубины лунки выполнены в виде прямых цилиндров, а на одну треть - в виде сферических сегментов, хорды которых равны диаметрам цилиндров, канавки выполнены с поперечным сечением в виде прямоугольного треугольника с прямым углом у верхнего заднего края канавки, передние края канавок и лунок скруглены, задний край каждой канавки выполнен в виде дуги окружности, начинающейся в месте пересечения линии симметрии перпендикулярной оси ряда лунок между двумя соседними лунками и касательной к задним краям предыдущего ряда лунок, при этом задний край канавки выполнен касательным к краю лунки в одном из задних ее квадрантов; в месте примыкания к лунке ширина канавки не превышает радиуса цилиндрической части лунки, а глубина канавки не превышает максимальной глубины лунки. Устройство с перечисленными признаками позволяет увеличить интенсивность теплообмена между теплообменной поверхностью и потоком теплоносителя за счет разрушения пограничного слоя и более интенсивного его перемешивания с основным потоком, осуществляемого смерчеобразными вихрями, образующимися над каждой лункой теплообменной поверхности. Каждый такой вихрь вовлекает во вращение соседние слои теплоносителя. Взаимное торможение вихрей минимально, когда все окружающие каждый вихрь соседние вихри вращаются в противоположном по отношению к нему направлении. Такая картина вихрей возникает при смещении углублений на шаг в поперечном направлении в каждом последующем ряду углублений. При обтекании острого входного края лунки или канавки потоком теплоносителя возникает отрыв, ниже по течению поток присоединяется к стенке. Между местами отрыва и присоединения возникает зона рециркуляции, почти не обменивающаяся массой с остальным потоком. Теплообмен в зоне рециркуляции не интенсивный. Скругление входных кромок лунок и канавок позволяет минимизировать площадь теплообменной поверхности, блокированной зонами рециркуляции. Мо щность смерчеобразного вихря над лункой и его интенсифицирующее воздействие на теплообмен зависит от момента количества движения поступающего в лунку газа относительно оси вращения вихря. При перемыкании канавками двух соседних углублений всего пространства между двумя лунками области питания вихрей, а также интенсификация теплообмена максимальны. Увеличению области питания вихрей служит присоединение канавок в наиболее удаленном по ходу теплоносителя квадранте лунки (правом или левом) и расположение их начала на уровне задних краев предыдущего ряда лунок. Безударный вход в лунку теплоносителя, питающего вихрь, осуществляется при выполнении заднего края канавки по касательной к заднему краю лунки. Условие, чтобы ширина канавки не превышала в месте примыкания к лунке ее радиуса, связано с взаимодействием входящей в лунку стр уи и потока вращающегося там теплоносителя. Если ширина канавки в месте примыкания к лунке превысит радиус лунки, в зоне передней кромки канавки начнется взаимное торможение вещества, входящего в лунку и вращающегося в ней, что приведет к значительным энергетическим потерям. В таблице приведен сопоставительный анализ заявляемого устройства и прототипа. Все отличительные признаки предлагаемого устройства способствуют интенсификации теплообмена, что позволяет сократить габариты и материалоемкость теплообменника. Смещение в двух соседних рядах мест примыкания канавок к лункам на шаг расположения лунок в ряду обеспечивает вращение вихрей, соседних по отношению к рассматриваемому, в противоположную сторону. Такая система смерчеобразных вихрей, напоминающая совокупность вращающихся сцепленных зубчатых колес, приводит к минимальным потерям на взаимное трение, так как лунки расположены регулярно (с одинаковыми шагами) и скорости вращения вихрей над ними одинаковы. Особое значение такая согласованность направлений вращения вихрей над лунками приобретает при тесном расположении лунок (малых шагах), когда интенсификация теплообмена от них максимальна. Интенсивность вращения вихря над лункой прямо зависит от момента количества движения теплоносителя относительно оси вращения вихря. В предлагаемом устройстве этот момент количества движения больше, чем в прототипе приблизительно во столько раз, во сколько шаг расположения лунок в ряду больше диаметра лунки. Это связано с тем, что в прототипе область питания вихря, образованная в основном конической канавкой, проецируется в направлении вектора скорости основного потока на лунку, и часть потока между лунками в нее не попадает. В предлагаемом устройстве, все пространство между парой лунок перемкнуто областью питания вихря, образованной изогнутыми соприкасающимися у своего начала канавками. Циркуляция вихря при несимметричном подводе теплоносителя пропорциональна среднему радиусу подводящей струи относительно оси вращения вихря, что приводит к интенсификации теплоотдачи в некоторых случаях на десятки процентов. Острые передние кромки углублений являются причиной возникновения отрывных зон, в которых теплоотдача понижается. Скругление передних кромок в значительном диапазоне скоростей позволяет избежать отрыва и не допустить блокирования части теплообменной поверхности отрывными зонами. Цилиндричность верхней части лунки затрудняет выход из нее теплоносителя, способствует увеличению интенсивности смерчеобразного вихря над ней и в конечном счете теплоотдачи. Об этом говорит анализ экспериментальных результатов по исследованию теплоотдачи в полусферических и цилиндрических лунках. Численное моделирование процессов течения в лунке предлагаемой формы показало, что увеличение цилиндрической части свыше двух третей общей глубины лунки не приводит к дальнейшему росту теплоотдачи. Выполнение заднего края канавки касательным к заднему краю лунки позволяет безударно ввести поток газа или жидкости из канавки в лунку и максимально приблизить направление его скорости к тангенциальному. Наклоненное дно канавки и вертикальность задней грани облегчают затекание теплоносителя в канавку и затрудняют выход последнего из нее в поперечном направлении, что увеличивает расход теплоносителя, создающего закрутку течения в лунке. Требования непревышения в месте примыкания поперечным размером канавки радиуса лунки, а глубиной канавки глубины цилиндрической части лунки также связаны с организацией безударного входа в лунку. Безударный тангенциальный вход потока в лунку позволяет максимально использовать энергию питающего потока для вращения вихря. Дополнительным положительным фактором предлагаемого изобретения является улучшенная самоочистка теплообменной поверхности. Интенсивное вихреобразование над каждой лункой создает вблизи ее центра зону пониженного давления, куда втягиваются и выбрасываются вдоль оси вихря в основной поток загрязнения, не успевающие получить крепкого сцепления с теплообменной поверхностью. На фиг.1 представлен разрез теплообменной поверхности, плоскостью проходящий вдоль ряда лунок через их центры; на фиг.2 - общий вид теплообменной поверхности сверху; на фиг.3 - разрез канавки, плоскостью перпендикулярной ее оси; на фиг.4 - разрез лунки плоскостью перпендикулярной оси ряда лунок; на фиг.5 - разрез рабочего участка экспериментального стенда, на котором производилось сравнение эффективностей предлагаемой теплообменной поверхности и прототипа (плоскость разреза перпендикулярна вектору скорости теплоносителя, лунки теплообменной поверхности-прототипа изображены пунктиром); на фиг. 6 - вид на вн утреннюю поверхность, наружной трубы рабочего участка, покрытую углублениями (канавки теплообменной поверхности-прототипа изображены пунктиром). Заявляемая теплообменная поверхность выполнена с углублениями, каждое из которых состоит из лунки 1 и примыкающей к ней канавки 2. Лунки представляют собой впадины, верхняя часть которых на две трети глубины выполнена в виде прямого цилиндра, а нижняя часть - в виде сферического сегмента, хорда которого равна диаметру цилиндра. Углубления расположены параллельными рядами. Канавки выполнены расширяющимися и углубляющимися по направлению к лунке. Задняя грань канавки-перпендикулярна плоскости теплообменной поверхности, а образующая дно - наклонена. Таким образом, поперечное сечение канавки представляет собой треугольник с прямым углом у заднего края. Начинаются канавки попарно в точке пересечения линий симметрии, проведенных между двумя соседними лунками перпендикулярно оси ряда лунок 4 и касательных к заднему краю лунок предыдущего ряда 5. Примыкание канавок к лункам осуществлено в задних боковых квадрантах лунок. Задний край канавки 6 выполнен между указанными начальной и конечной 7 точками в виде дуги окружности, радиус которой определяется сочетанием диаметра лунки и шагами расположения лунок - поперечным и продольным. Ширина и глубина канавок линейно увеличивается по направлению к лункам и в месте примыкания не превосходит радиуса лунки и глубины ее цилиндрической части соответственно. Этим определяется расположение передних краев канавок. Передние края канавок 8 и лунок 9 выполнены скругленными. Теплообменная поверхность работает следующим образом. В процессе теплоотдачи главное сопротивление перетоку теплоты от теплообменной поверхности к теплоносителю или наоборот оказывает пограничный слой, в котором скорости понижены из-за трения о стенку. При обтекании лунок 1 поток теплоносителя, движущийся в направлении 3, вовлекается в вихревое движение, образуя над каждой из лунок смерчеобразный вихрь. Подобная вихревая структура, пронизывая пограничный слой, способствует засасыванию частиц газа или жидкости у теплообменной поверхности и выбросу их в ядро потока, что интенсифицирует теплоотдачу. Часть потока, входящего в лунку, попадает в нее по канавкам 2 тангенциально. Это определяет направление вращения, закрутку ви хря и его устойчивость. Пример. Для количественного сравнения предлагаемой и существующи х теплообменных поверхностей с несимметричными углублениями проводились экспериментальные исследования теплоотдачи. Геометрические размеры исследованных поверхностей показаны на фиг.5 и фиг.6. Рабочий участок экспериментального стенда представлял собой кольцевой канал с наружным диаметром 42 мм, внутренним диаметром 38 мм и длиной 160 мм. На внутренней поверхности наружной трубы, изготовленной из алюминиевого сплава, выполнялись интенсифицирующие теплообмен углубления. Были изготовлены два варианта теплообменной поверхности: 1) в соответствии с формулой предлагаемого изобретения (сплошные линии) и 2) по описанию прототипа (пунктирные линии). Лунки в том и другом случае выполнялись глубиной 0,4 мм и диаметром 2 мм и располагались в коридорном порядке с продольным и поперечным шагами 3 мм. Теплообменные поверхности отличались канавками (дополнительными углублениями), примыкающими к лункам. Коническая канавка, соответствующая теплообменной поверхности-прототипу начиналась на линии, касательной к задним краям предыдущего ряда лунок, и одна из ее образующи х была параллельна вектору скорости (канавка на фиг.6 изображена пунктиром). Канавки, выполненные в соответствии с предлагаемой формулой изобретения тоже начинались на линии, касательной к задним краям предыдущего ряда лунок, но в точке, находящейся на линии симметрии, параллельной вектору скорости теплоносителя между двумя лунками. Сравниваемые теплообменные поверхности помещались в специальный цилиндр-термостат, температура контакта которого с наружной поверхностью теплообменной поверхности поддерживалась постоянной с помощью регулируемого электронагревателя с погрешностью не более 0,1 К. Воздух в рабочий участок подавался от центробежного компрессора через фильтр, регулирующий вентиль и расходомерные диафрагмы. Температуры воздуха на входе и выходе из рабочего участка измерялись восьмью хромелькопелевыми термопарами (по 4 в каждом сечении). Температура стенки термостата, контактирующей с наружной трубой рабочего участка, в трех сечениях контролировалась медными термометрами сопротивления. Опыты проводились при постоянном расходе воздуха 7 г/с (скорость в зазоре 30 м/с) и постоянных температуре воздуха на входе - 40°С и температуре стенки термостата - 80°С. При установке в рабочий участок наружной трубы с углублениями, выполненными в соответствии с описанием прототипа, температура воздуха на входе составляла 54°С, что соответствовало среднему коэффициенту теплоотдачи 144,7 Вт/(м 2*К). При установке в рабочий участок наружной трубы с углублениями, выполненными: по предлагаемому изобретению, температура воздуха на выходе из рабочего участка составила 58,1 °С, что соответствовало среднему коэффициенту теплоотдачи 194,1 Вт/м 2*К). Увеличение коэффициента тепло-: отдачи по сравнению с прототипом составляет 34%. При этом прирост площади теплоотдачи за счет прорезания больших канавок не превосходит 3,2%. Прирост теплоотдачи в предлагаемой поверхности объясняется не только большей интенсивностью вихрей над каждой лункой (области питания вихрей при переходе от прототипа к предлагаемому изобретению увеличились в 1,5 раза), но и отсутствием их тормозящего взаимодействия. В теплообменной поверхности-прототипе вихри над лунками вращаются согласованно (направление вращения соседних вихрей противоположно) только в рядах, перпендикулярных направлению потока. В предлагаемой теплообменной поверхности такое согласование направления вращения наблюдается и в рядах, параллельных вектору скорости теплоносителя. Кроме того, определенную интенсифицирующую роль играют условия затекания потока в лунку, которые у предлагаемой теплообменной поверхности лучше вследствие скруглення передних кромок. Таким образом, заявляемая теплообменная поверхность позволяет интенсифицировать теплообмен без существенного роста гидравлического сопротивления и за счет этого сократить габариты и материалоемкость теплообменника в целом.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюHeat exchange surface

Автори англійськоюKhalatov Artem Artemovych, Kovalenko Hlib Vasyliovych, Heletukha Heorhii Heorhiiovych

Назва патенту російськоюТеплообменная поверхность

Автори російськоюХалатов Артем Артемович, Коваленко Глеб Васильевич, Гелетуха Георгий Георгиевич

МПК / Мітки

Мітки: поверхня, теплообмінна

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-13888-teploobminna-poverkhnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплообмінна поверхня</a>

Попередній патент: Вагодозувальний пристрій для феромагнітних компонентів шихти

Наступний патент: Спосіб армування сталей

Випадковий патент: Спосіб бактерицидного знезараження сипучих харчових продуктів