Спосіб ідентифікації компонентів у друкованих вузлах невідомої структури

Номер патенту: 14809

Опубліковано: 18.02.1997

Автори: Роик Олександр Митрофанович, Єфіменко Андрій Якович, Байда Микола Прокопович, Місюра Володимир Іванович, Месюра Ірина Володимирівна, Олонічев Олександр Павлович

Формула / Реферат

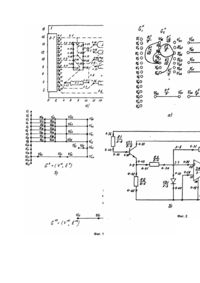

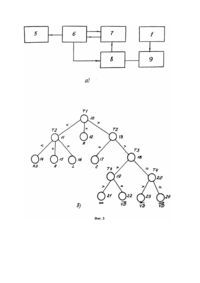

1. Способ идентификации компонентов печатных узлов неизвестной структуры, заключающейся в выборе из множества А монтажных площадок (контрольных точек) печатного узла пар {аi, аj} Ì A точек, измерении между выбранными парами точек электрических характеристик из ряда: сопротивление, емкость, индуктивность, р/n-переход и идентификации, на основе полученных результатов измерений типов и номинальных значений параметров компонентов, включенных между указанными точками, отличающийся тем, что в него вводят операцию совокупного анализа информации о конструктивных и электрических характеристиках печатного узла, для чего на основе данных о геометрических координатах х(аi), у(аj) контрольных точек аi Î А строят исходную графовую модель G0 =(V0,E0 д), представляющую собой планарный граф, вершины vi Î V0 которого размещаются в узлах растровой (координатной) сетки и отображают контрольные точки аj Î А печатного узла, причем х(vi) = х(аi), у(vi) = у(аi), а ребра еi Î E0 соединяют близлежащие вершины (vi, vj) Ì V0 такие, что{х(vi) = х(vj)} {у(vj) = у(vj)}, и каждому ребру ei Î E0 ставят в соответствие вес di={½х(vi)—х(vj) ½+½ у(vi) — у(vj) ½}, измеряют величины сопротивлений между каждой парой {аi, аj} Ì А контрольных точек и путем сравнения результатов измерения с заданным пороговым значением определяют совокупности точек, входящих в состав каждого проводника, после чего удаляют из графа G0 ребра еi = {vk, vl} объединяющие вершины, соответствующие парам контрольных точек {аk, аl} Ì А, входящих в состав одного и того же проводника, а также ребра, для которых не выполняется условие di £N, затем для идентификации многополюсных компонентов выделяют из графа о ребернопорожденный на множестве E01Ì E0 ребер со значениями di = D промежуточный подграф G01 =(V01, E01) иосуществляют преoбразование G01 в подграфы Gke результирующего графа Gk, для чего выполняют измерение электрических характеристик между каждой парой контрольных точек, отображаемых вершинами отдельных компонент связности G01j, а также вершинами каждой совокупности смежных компонент связности G01i... G01j, и вершины {vi, vj} Ì Vk графа Gk, отображающие пары контрольных точек, между которыми выявлено наличие двухполюсной электрической цепи, объединяют ребрами exm Ì Еk, с присвоением им атрибутов, соответствующих типам и измеренным значениям параметров проидентифицированных двухполюсных цепей, сформированные таким образом на множествах вершин отдельных компонент связности G01i и совокупностей смежных компонент связности G01j ... G01n, подграфы Gke сравнивают с описаниями, хранящимися в библиотеке эталонных моделей и при положительном исходе сравнения идентифицируют многополюсный компонент, а при отрицательном результате сравнения исключают соответствующие компоненты связности G01i из графа G01, по завершении операции сйавнения формируют промежуточный подграф G02 , вершинопорожденный на множестве v02 =V0\V01 вершин исходного графах, где множество G0 включает вершины, отображающие точки подключения выводов проидентифицированных многополюсных компонентов, после чего для идентификации двухполюсных компонентов последовательно осуществляют измерения электрических характеристик между парами контрольных точек, представляемых инцидентными ребрам ei Ì Е02 парами вершин {vk, vl) Ì v02, одна из которых имеет минимальное значение локальной степени p(vk), при положительном результате идентификации из множества v02 исключают вершины {vk, vl}, дополняя при этом множество Ek ребер графа Gk ребром eдi == {vk, vl} с присвоением ему атрибутов соответствующих типу и измеренному значению параметра проидентифицированного двухполюсника, а при отрицательном исходе идентификации исключают ребро ei = {vk, vl} Ì E02 из множества E02, не изменяя графа Gk, после каждой операции идентификации пересчитывают значения локальных степеней вершин множества V02 и повторяют указанные операции до тех пор, пока не выполнится условие E02= Æ, после чего повторяют операции измерения и идентификации между каждой парой контрольных точек, отображаемых оставшимися вершинами vi Î V02 нуль-графа G02, в случае положительного результата идентификации включают соответствующее роидентифицированному двухполюснику ребро eдi в множество ребер с и по завершении измерений между каждой парой указанных точек завершают процедуру идентификации.

2. Способ идентификации компонентов печатных узлов неизвестной структуры по п. 1, отличающийся тем, что каждый многовыводной компонент описывают совокупностью его конструктивных и электрических признаков, для чего представляют компонент эталонной графовой моделью Gki = (Vki, Eki), отображаемой в растровой (координатной) сетке таким образом, что взаимное расположение в узлах растровой сетки вершин графа, представляющих множество выводов компонента, полностью соответствует взаимному расположению отображаемых ими выводов, а множество Еki , ребер графа отображает множество характеристических двухполюсников, каждый из которых представляет сложную двухполюсную электрическую цепь, состоящую из комбинации резистивных, емкостных, индуктивных элементов и/или р/n-переходов внутренней структуры компонента, к которой обеспечивается доступ через пару его внешних выводов.

3. Способ идентификации компонентов печатных узлов неизвестной структуры по п 1, отличающийся тем, что описание многовыводного компонента в виде его эталонной графовой модели формируют в автоматическом режиме, для чего задают множество монтажных площадок (котрольных точек), к которым подключены выводы исследуемого компонента, после чего на заданном множестве точек осуществляют автоматическую идентификацию характеристических двухполюсников согласно п.1, в результате чего автоматически формируется эталонная графовая модель Gki компонента согласно п.2.

4. Способ идентификации компонентов печатных узлов неизвестной структуры по п.1, отличающийся тем, что в процессе идентификации осуществляют последовательный вывод схематичных изображений проидентифицированных компонентов в соответствующие места поля чертежа печатной платы на экран дисплея системы контроля, причем в случае возникновения конфликта, заключающегося в возможности размещения проидентифицированного компонента в нескольких разных позициях, процесс идентификации приостанавливают и на экран дисплея последовательно выводят возможные варианты идентификации, сопровождаемые запросом оператору на подтверждение правильности расположения проидентифицированного компонента.

Текст

Изобретение относится к области автоматического контроля и может быть использовано для автоматизированной идентификации компонентов и электрических связей печатных узлов (ПУ) неизвестной структуры с целью восстановления электрических принципиальных схем для автоматической генерации программ диагностирования ПУ в режиме самообучения систем покомпонентного (внутрисхемного) контроля на этапах сервисного обслуживания и серийного производства электронной аппаратуры. Известен способ автоматической идентификации типа двухполюсной электрической цепи из множества: резистор, емкость, индуктивность, р/п-переход. Однако, реализация этого способа возможна только при наличии априорных сведений о точках приложения тестовых воздействий (местоположении измеряемого двухполюсника в печатном узле), что ограничивает его применение, поскольку количество T измерений, необходимых для изучения печатного узла с количеством контрольных точек N составит при этом: T = N x (n - 1) x M/2 = N x M/2, где M - количество измерений необходимых для идентификации типа исследуемой двухполюсной цепи. Призначеннях N = 1000, M = 10, получаем T = 107, что практически неприемлемо в реальных условиях. Кроме того, способ не позволяет идентифицировать в составе ПУ многополюсные (многовыводные) компоненты (МК), представляемые совокупностями своих характеристик двухполюсников (ХД) (под ХД понимаются один или несколько произвольным образом соединенных элементов внутренней структуры МК из ряда: сопротивление, емкость, индуктивность, р/п-переход, образующих сложную двухполюсную цепь, включенную между парой его внешних выводов), ввиду отсутствия возможности различить между собой ХД МК и двухполюсный компонент, в случае совпадения значений их параметров. Наиболее близким к предлагаемому является способ автоматической генерации списка тестовых программ, заключающийся в анализе электрической принципиальной схемы печатного узла, выделении в ней общих и смежных узлов испытаний и выборе последовательности символов узлов испытаний. Однако, для реализации указанного способа необходимо выполнить ряд подготовительных операций по разметке электрической принципиальной схемы ПУ и выбору последовательности символов узлов испытаний, что исключает возможность использования данного способа при отсутствии комплекта технической документации, то есть в ситуации, с которой все чаще приходится сталкиваться службам, занимающимся ремонтом электронной аппаратуры. В основу изобретения поставлена цель создания способа автоматической идентификации компонентов и электрических связей в ПУ неизвестной структуры, в котором, благодаря новому выбору последовательности подачи тестовых воздействий на объект изучения, базирующемуся на результатах совокупного анализа электрических и конструктивных характеристик отдельных компонентов и изучаемого печатного узла в целом, обеспечивается возможность идентификации компонентов и электрических связей в ПУ в условиях отсутствия априорной информации о его структуре и, за счет этого, достигается возможность автоматической генерации программ диагностирования в условиях отсутствия электрических принципиальных схем ПУ. Поставленная задача решается тем, что в способ автоматической генерации списка тестовых программ, включающий операции: выбора из множества A монтажных площадок (контрольных точек) печатного узла пар {ai, aj} Ì A точек; измерения между выбранными парами точек электрических характеристик из ряда: сопротивление, емкость, индуктивность, р/ппереход и идентификации на основе полученных результатов измерений типов и номинальных значений параметров компонентов включенных между указанными точками, согласно изобретению вводят дополнительную операцию совокупного анализа конструктивных и электрических характеристик печатного узла, для чего на основе данных о геометрических координатах x(ai), y(ai) контрольных точек ai Î A строят исходную графовую модель G0=(V0, E0), представляющую собой пленарный граф вершины vi Î V0 которого размещаются в узлах растровой (координатной) сетки и отображают контрольные точки ai Î A печатного узла, причем x(vi) = x(ai), y(vi) = y(ai), а ребра ek Î E0 соединяют близлежащие вершины (vi, vj) Ì V0 такие, что x(vi) = x(vj) È y(vi) = y(vj) и каждому ребру ek Î E0 ставят в соответствие вес dk = {x(Vi) - x(Vj) + y(Vi) - y(Vj)}, измеряют величины сопротивлений между каждой парой {ai, aj} Ì A контрольных точек и путем сравнения результатов измерений с заданным пороговым значением определяют совокупности точек входящих в состав каждого проводника, после чего удаляют из графа G0 ребра ei = {vk, vi}, объединяющие вершины, соответствующие парам контрольных точек {ak, ai} Ì A входящих в состав одного и того же проводника, а также ребра, для которых не выполняется условие dk N, где N - максимальное допустимое расстояние в шагах растра между выводами компонента, после чего формируют промежуточную графовую модель G01 ПУ1, используемую для идентификации МК. Графовую модель G01 (фиг.1в) строят путем выделения в графе G0 подмножеств вершин, расположение которых в узлах растровой сетки совпадает с характерным для конструкций МК расположением выводов - в ряд, с расстоянием между выводами равным или кратным шагу растровой сетки dij = M (вершины v1 ... v15, v16 ... v22, v24 ... v30, v37 ... v38, v43; dij = 1). Являясь реберно порожденным на множестве ребер графа G0 со значениями dij = 1, граф G01 представляется совокупностью компонент связности Gi01 (G101, ..., G401, фиг.1в). Вершины каждой из компонент связности (КС) Gi01 предположительно отображают точки подключения выводов МК к ПУ1, причем точки подключения выводов одного МК отображаются, как правило, несколькими "смежными" КС, каждая из которых отображает один ряд выводов МК. Правила определения смежных КС представляющих МК разной конструкции могут значительно отличаться друг от друга. Например, для МК выполненных в DIPкорпусе, под смежными понимают две КС Gi01, Gj01, для которых |Vi01| = |Vj01| = N, вершины их располагаются вдоль одной и той же оси координат, образуя N пар из точек vk Î V201; vi Î Vj01, и точки каждой пары имеют по этой оси общую координату и отстают друг от друга на расстоянии dkl = M по другой оси координат. С целью выявления ХД, между каждой парой КТ, отображаемых вершинами совокупностей смежных КС осуществляют измерение электрических параметров из ряда: сопротивление, емкость, индуктивность, р/п-переход. По результатам измерений формируют подграфы Gik = {vik, Eik), вершинно-порожденные на подмножествах Vik Ì V01 вершин, принадлежащих как отдельно взятым, так и смежным КС графа G01. Множества Eik ребер подграфов Gik отображают выявленные в процессе измерения двухполюсные цепи. Полученные подграфы сравнивают с хранящимися в библиотеке СПД эталонными графовыми моделями МК и при положительном результате сравнения осуществляют идентификацию компонентов. В рассматриваемом примере идентифицируют: разъем 2 - 7 (преобразование G101 ® G1k), операционный усилитель 2 - 8 (преобразование G201, G301 ® G2k) и транзистор 2 9 (преобразование G401 ® G3k). При отрицательном результате идентификации, когда в библиотеке СПД отсутствует графовая модель идентичная полученному в результате изучения ПУ1 подграфу G2k, оператору указываются точки подключения предполагаемого МК в ПУ1 (местоположение предполагаемого МК) и выдается запрос на подтверждение наличия многополюсного компонента. Оператор визуально убеждается в наличии либо отсутствии МК в указанном СПД месте и дает соответствующий ответ на запрос. При положительном ответе оператор указывает имя под которым сформированная графовая модель Gik автоматически включается в библиотеке СПД. При отрицательном ответе компоненты связности Gi01, соответствующие сформированному подграфу Gik, исключаются из графа G01. По завершении операции идентификации МК строят граф G02 = (V02, E02), фиг.1г - вершиннопорожденный на множестве V02 = V0/V01 вершин графа G0. Для каждой вершины vi Ì V02 вычисляют значение локальной степени r(vi), совпадающее с количеством инцидентных вершине vi ребер. Например, для графа G02 фиг.1г, r(v39) = 1, r(v34) = 2, r(v36) = 3 и т.д. Значение r(vi) определяет количество имеющихся в ПУ 1 вариантов предпочтительного расположения ДК, один вывод которого расположен в монтажной площадке 4 - i. В связи с этим, для идентификации ДК в первую очередь осуществляют измерения электрических характеристик между теми парами смежных КТ, одна из которых отображается вершиной со значением r(vi) = 1. При положительном исходе идентификации (выявлении между КТ 4 - i и 4 - j ДК из ряда: резистор, емкость, индуктивность, р/п-переход), вершины {vi, vj} Ì V02, соответствующие точкам установки проидентифицированного компонента исключаются из множества вершин графа G02 (поскольку в каждой монтажной площадке 4 - i может быть установлен вывод только одного компонента, а ребро ek = {vi, vj}, отображающее ДК, включают в множество ребер Eд Ì Ek графовой модели Gk, с присвоением ему соответствующих атрибутов, описывающих тип ДК и номинальное значение его параметра. При отрицательном результате идентификации ребро ek = {vi, vj} исключают из графа G02, графовая модель Gk при этом не изменяется. Каждый шаг идентификации, независимо от ее исхода, незавершается пересчетом значений r(vi) для вершин, инцидентных исключенным ребрам. Например, для графа фиг.1г, значение r(vi) = 1 соответствует вершинам v23, v39, v42 и v44. Поэтому, в первую очередь, измерения электрических характеристик выполняют между КТ ПУ1 соответствующими парами вершин: v23 и v31, v39 и v32, v42 и v35, v44 и v36. По результатам этих измерений идентифицируют, соответственно, ДК 2 - 1, 2 - 2, 2 - 5 и 2 - 6, вследствие чего в множество Eд Ì Ek ребер графа Gk включают ребра e1д, e2д, e5д и e6д (фиг.2а), а из графа G02 исключают вершины v32, v31, v39, v32, v42, v44, v36, соответствующие точкам установки проидентифицированных ДК. В результате множество V02 вершин графа G02 примет вид V02 = {v33, v34, v40, v41}. После пересчета значений r(vi), значение r(vi) = 1 будет соответствовать вершинам v33 и v34. Таким образом, следующее измерение электрических характеристик выполняют между КТ, отображаемыми парами вершин v33, v40, а также V34 и V41. Результатом измерений явится идентификация ДК 2 - 3 и 2 - 4 соответственно, и пополнение подмножества Eд ребер графа Gk ребрами e3д и e4д. Последующее исключение из множества V02 вершин v33, v40, v34 и v41, приведет к выполнению условия V02 = Æ, свидетельствующего о завершении операции идентификации. Операция измерения электрических характеристик, служащая для целей идентификации компонента, выполняется аналогично описанной в а.с. №1345880, где она используется для поиска "дефектов резистора". Идентификация типа компонента осуществляется следующим образом. На идентифицируемую двухполюсную цепь подают тест T1(10) измерения сопротивления на постоянном токе, с уровнем тестового воздействия не превышающим уровня напряжения отсечки р/п-переходов. При попадании результата измерений в пределы граничных значений "=", двухполюсная цепь идентифицируется как резистор R(12). При получении результата меньшего нижней границы допуска на двухполюсную цепь подают тест T2(11) измерения импеданса на переменном токе, позволяющий различить: короткое замыкание К3(14) - результат измерения ниже нижней границы допуска "" превышает результат, полученный на тесте T1(10). Аналогично осуществляется идентификация компонента для другой ветви алгоритма. При превышении результатом измерения на тесте T1(10) верхнего граничного значения ">", на двухполюсную цепь также подается тест T2(13) измерения импеданса на переменном токе. Если результат теста T2(13) попадает в пределы допуска - идентифицируется емкость (17), если же он вновь превысит верхнее граничное значение, выполняется тест T3(18) измерения импеданса на постоянном токе с уровнем тестового напряжения превышающим уровень напряжения отсечки р/п-перехода. Если результат измерения и теперь выйдет за верхний предел допуска, выполняется тест T4(19), совпадающий с тестом T3(18), но подаваемый в обратной полярности. Попадание результата измерения в заданный предел допуска позволяет при этом идентифицировать р/п-переход (полупроводниковый диод) (22), а выход его за верхний предел допуска свидетельствует об отсутствии ДК между исследуемой парой точек ¥ (21). Если же при выполнении теста T3(18) результат измерения попадет в установленные пределы допуска, то также выполняется тест T4(20) в зависимости от результата которого идентифицируется: р/п-переход VD(23) - при превышении верхней границы допуска, либо пара встречно-включенных р/п-переходов (24) - при попадании результата измерения в заданные пределы допуска.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюMisiura Volodymyr Ivanovych, Baida Mykola Prokopovych, Mesiura Iryna Volodymyrivna, Roik Oleksandr Mytrofanovych, Olonichev Oleksandr Pavlovych, Yefimenko Andrii Yakovych

Автори російськоюМисюра Владимир Иванович, Байда Николай Прокопович, Месюра Ирина Владимировна, Роик Александр Митрофанович, Олоничев Александр Павлович, Ефименко Андрей Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: G01R 31/02, G05B 23/02

Мітки: друкованих, ідентифікації, невідомої, спосіб, компонентів, структури, вузлах

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-14809-sposib-identifikaci-komponentiv-u-drukovanikh-vuzlakh-nevidomo-strukturi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ідентифікації компонентів у друкованих вузлах невідомої структури</a>

Попередній патент: Спосіб формування тканини на ткацькому верстаті

Наступний патент: Спосіб контролю та діагностування цифрових схем

Випадковий патент: Спосіб динамічного імерсійного ультразвукового контролю луна-методом