Спосіб прогнозування покладів вуглеводнів в свердловинах малого діаметру

Номер патенту: 20726

Опубліковано: 07.10.1997

Автори: Тимошин Юрій Васильович, Семенова Світлана Григорівна

Формула / Реферат

Способ прогнозирования залежей углеводородов в скважинах малого диаметра, включающий бурение скважин с частичным отбором керна и выполнением геофизических исследований, отличающийся тем, что размещают на площади скважины глубиной 200-700 м по сетке 1= h (где h -глубина скважины) в области больших размеров, чем предполагаемая залежь углеводородов, строят поданным геофизических исследований скважин и керна карты и разрезы относительных усредненных физических параметров геологического разреза (по данным геофизических исследований скважин – сопротивления пород, амплитуды и скорости по акустическим исследованиям и др., по керну - удельного веса и плотности пород скорости, содержания газов СО, СО2, углеводородов и др.) в области прогнозируемой в данном регионе верхней части окислительной зоны диффузионного потока углеводородов.

Текст

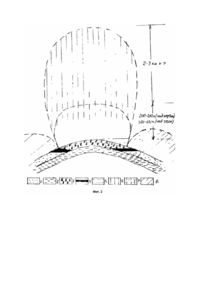

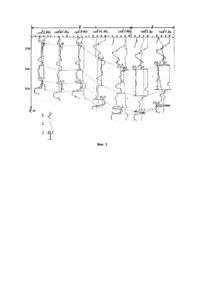

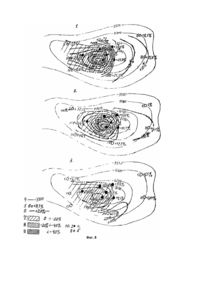

Предлагаемое изобретение относится к методам поисков и разведки нефти и газа и применимо при прогнозировании залежей углеводородов (УВ). Известен способ [1] прогнозирования залежей УВ, предполагающий проведение сейсморазведочных работ по сетке профилей с целью обнаружения и оконтуривания антиклинальных складок. Недостатками этого способа являются: 1) большие затраты денежных средств, т.к. из каждых 10 - ти только 3 антиклинальные структуры, выявленные сейсморазведкой, содержат промышленные запасы УВ; 2) малая вероятность обнаружения неантиклинальных стр уктур (ловушек). Известен способ [2] прогнозирования залежей УВ, предлагающий проведение профильных исследований в мелких скважинах с целью обнаружения диффузионного потока УВ. Недостатками этого способа являются: 1) малая глубина бурения, вследствие чего тр удно обнаружить УВ, распространяющиеся на большую площадь и имеющие малую концентрацию в приповерхностных слоях вследствие почти полного окисления их кислородом воздуха; 2) снос углеводородов грунтовыми водами за пределы антиклинальных и неантиклинальных ловушек; 3) не всегда используются продукты (CO2, CO, H 2S и др.), образующиеся при распаде УВ, имеющиеся в диффузионном потоке. Известен способ [3] прогнозирования залежей УВ, предлагающий проведение исследований в глубоких скважинах (так называемый способ "дикой кошки"). Недостатками этого способа являются: 1) большие затраты денежных средств; 2) локальное прогнозирование залежей. Наиболее близким техническим решением задачи разведки залежей УВ является способ [4], предполагающий проведение геологических и геофизических исследований в неглубоких (до 1000м) скважинах малого диаметра по профилю с целью обнаружения антиклинальных складок в верхней части геологического разреза. Однако этот способ применим только в случаях унаследованных структур, когда структуры верхни х горизонтов совпадают со структурами продуктивных отложений. В основу предлагаемого изобретения положена задача повышения эффективности прогнозирования залежей УВ путем проведения площадных геофизических и геологических наблюдений в скважинах малого диаметра глубиной 200 - 700м с частотным отбором керна. Согласно изобретению в области больших размеров, чем сама предполагаемая залежь УВ, строят по данным геофизических исследований скважин и керна карты и разрезы относительных усредненных физических параметров геологического разреза (по данным геофизических исследований скважин электрического сопротивления пород, амплитуды и скорости по результатам акустических исследований и др., по керну - содержание газов CO2, CO, углеводородов и др.) в области прогнозируемой в данном регионе оптимальной глубины окислительной зоны диффузионного потока УВ [5]. Преимущества предлагаемого способа в том, что: 1) благодаря бурению скважин по площади, в области больших размеров, чем сама залежь, увеличивается информативность и эффективность прогнозирования залежей УВ; 2) построение достоверных карт и разрезов относительных усредненных физических параметров отложений осадочного чехла по различным горизонтам, наличие таких карт повышает возможность прогнозирования УВ. Построение карт и разрезов относительных усредненных физических параметров отложений осадочного чехла по различным горизонтам от дневной поверхности до забоя скважины при прогнозировании предложены впервые. Предлагаемое изобретение поясняется чертежами (фиг.1 - 5), на которых представлены распределение геохимического потенциала по продуктивному разрезу, модель прогнозируемой залежи (нефти или газа), изменение угольного электрического сопротивления (r к ) отложений в области следа диффузионного потока (СДП) - по разрезу и по площади распространения исследуемых отложений. В продуктивном разрезе благодаря диффузии и эффузии УВ из залежей вверх по разрезу и за контуры залежи создается специфическое распределение геохимического потенциала (фиг.1), где 1 - региональное распределение геохимического потенциала (ГП) в среде; 2 - распределение ГП внутри области диффузионного потока над залежами УВ; 3 - суммарное распределение ГП в области над залежью УВ (пунктирные линии - реальное распределение ГП в среде над залежью УВ); 4,4' - граница между восстановительной и окислительной зонами; 5 - зона свободной аэрации; 6 - зона свободного водообмена; 7 - глинистые отложения; 8 - пески, песчаники, 9 - карбонаты, 10 - залежь УВ. Модель залежи УВ и эпигенетически измененных отложений вокруг нее и над нею в области СДП, фиг.2, где 1 - проницаемыеотложения продуктивного горизонта; 2 - непроницаемые отложения подошвы залежи УВ; 3 - залежь УВ (нефти, газа); 4 - водонефтяные и газоводные контакты (ВНК и ГВК); 5 восстановительная зона области СДП; 6 - окислительная зона области СДП; 7 - переходная зона области СДП; 8 - участки разреза с повышенным окислительным потенциалом за контуром залежи. Диаграммы стандартного электрокаротажа скважин юго-восточной части площади Яблуновского месторождения УВ, в контуре месторождения и за его пределами (фиг.3), где 1 - кривые изменения rк ; 2 кривые изменения ПС; 3 - осредненные значения r к для пластов; 4 - кривые изменения r к внутри контура залежей; 5 - кривые изменения r к за контуром. Распределение относительного изменения электрического сопротивления (rк ) отложений палеогена по площади Яблуновского месторождения УВ (фиг.4), где 1 - глинистая толща мощностью примерно 200м, интервал глубин: 10 - 240м; 2 - песчанистая толща мощностью 56 - 62м, интервал глубин 235 - 352м; 3 контур залежи в отложениях C1t; 4 - то же, в отложениях C2б ; 6 - изолинии относительных изменений rк слоя; 7 - изолинии средней глубины залегания слоя; 8 - номер скважины (слева) и относительное изменение r к в скважине (справа); 9 - скважины: а - продуктивные, б - непродуктивные. Изменение удельного электрического сопротивления (rк ) отложений в области следа диффузионного потока над Монастырищенской залежью нефти (фиг.5), где 1 - песчано-глинистая толща неогена (N) мощностью примерно 100м, интервал глубин 10 - 115м, 2 - глина песчанистая палеогена (P) мощностью 25 - 32м, интервал глубин 115 - 140м; 3 - песчано-глинистая толща палеогена мощностью примерно 280м, интервал глубин 140 - 230м; 4 - изогипсы антиклинальной ловушки на глубине свыше 3200м; 5 - скважины со значениями изменения r к ; 6 - изолинии изменения r к ; 7 - 9 - области понижения значений r к отложений различной степени: 7 - до 20%, 8 - от 20% до 40%, 9 - свыше 40%; 10 - скважины: а - продуктивные, б непродуктивные. Известно, что в продуктивном разрезе благодаря диффузии и эффузии из залежей вверх по разрезу создается диффузионный поток УВ, что приводит к соответствующим эпигенетическим преобразованиям отложений с изменением их физических свойств и отображением в геофизических полях, образуя область СДП (5, 6, 7). В результате в разрезе над залежью создается аномальное распределение геохимического потенциала (фиг.1). Тогда модель разреза над залежью представляется следующим образом (фиг.2). Непосредственно над залежью, где концентрация диффундирующи х УВ, еще не разрушенных, не окисленных, максимальная, образуется восстановительная зона области СДП. Над нефтяными залежами мощность ее составляет 200 - 300м, над газовыми - 500 - 600м и более (в зависимости от проницаемости покрывающих отложений и степени их нарушенности тектоническими нарушениями и пр.). Выше по разрезу, где количество окисленных УВ преобладает, создается окислительная зона области СДП. Мо щность ее как над нефтяными, так и над газовыми залежами, значительная - 2 - 3км и более. Между этими зонами образуется переходная область, в которой знак ГП такой же, как и за пределами области СДП. Вокруг залежей УВ, за ее контуром, благодаря биохимическому окислению фильтрующихся сюда УВ создается среда с повышенным окислительным потенциалом и максимальным соответствующим эпигенезом вмещающих отложений. На контактах залежи с пластовой водой (ВНК и ГВК) - в месте резкой смены ГП с восстановительного в залежи на окислительный за ее контурами - создается так называемый геохимический, или литолого-минералогический, барьер, и это, как правило, акустически жесткая оторочка вокруг залежи, состоящая из эпигенетических суль фидов, сульфатов, карбонатов и др. [7]. Максимальный эпигенез отложений, перекрывающих залежь УВ, наблюдается в верхней части осадочного чехла, где больше кислорода. Здесь наиболее относительное количество окисленных УВ, продукты окисления которых предельно повышают окислительный потенциал пластовых вод. Поэтому верхняя часть осадочного чехла является одной из самых информативных при прогнозировании скоплений УВ, залегающих на различных глубинах, вплоть до 5 - 6км и более. Возможно смещение области СДП относительно залежи по падению слоев и по направлению тектонических нарушений. Информативный частью разреза осадочного чехла при прогнозировании глубинных залежей УВ является широкий диапазон глубин, в том числе и верхние горизонты осадочного чехла. Пример 1. На фиг.3 представлены кривые изменения rк в верхней части разреза осадочного чехла вдоль скважин, расположенных вблизи субширотного профиля через многопластовое Яблуновское месторождение УВ на глубинах > 4 ¸ 5 - 6км. По осредненным значениям r к для относительно однородных слоев отложений видно, что сопротивление их меняется в скважинах внутри контуров залежей по сравнению с r к тех же слоев за контурами месторождения. Так, r к толщи песчаников (интервал глубин в скв.2: 220 - 280м) уменьшилось в скважинах внутри контуров залежей почти в 2,5 раза по сравнению с rк в скважинах за контуром месторождения (от 29,3Ом×м до почти 12Ом × м). Сопротивление слоя известняков (интервал глубин в скв.2: 325 - 345м) уменьшилось от 20Ом × м за пределами месторождения до 13Ом × м над контуром залежей и до 13,5Ом×м над областью вблизи контура (где окислительный потенциал пластовых вод повышается за счет повышения биохимического окисления мигрировавших сюда УВ), т.е. почти в 1,5 раза. При этом мощность этого слоя известняка над месторождением увеличивается, что может быть связано с проникновением продуктов растворения хорошо растворяющегося известняка в окислительной среде в соседние слои. На фиг.4 приводится распределение относительного изменения r к терригенных отложений палеогена над Яблуновским месторождением УВ (юго-восточного свода структуры) по площади их распространения. Электрическое сопротивление глинистой толщи возрастает над залежами по сравнению с rк в законтурной скважине 1 Яровской более чем на 40% (в скв.13, расположенной в контуре все х 3 - х залежей, r к увеличивается на 48,9%). При этом простирание изолиний относительного увеличения rк не согласуется с положением структурных изолиний исследуемой толщи, а подчиняется скорее положению контуров залежей, и Dr к тем больше, чем больше продуктивных слоев пересекает скважина. Это свидетельствует о том, что причиной изменения r к рассматриваемой толщи не может быть изменение геостатического давления на отложения в различных частях антиклинальной структуры и смена первичного литофациального состава толщи, которое также обычно происходит по структуре - от свода к крыльям последней. Распределение r к слоя связано с наличием в разрезе, в глубинных его частя х, залежей УВ. Также субпараллельно контурам залежей простираются изолинии Dr к расположенной ниже по разрезу песчанистой толщи. Однако изменение rк песчанистой толщи (до > -60%) противоположно по знаку Dr к глинистой толщи, что обусловлено характером эпигенеза различных по составу отложений в области СДП (5, 6, 7). II. На фиг.5 приводится изменение rк отложений в области СДП над Монастырищенской залежью нефти малой мощности (18м), залегающей в нижневизейских отложениях в антиклинальной структуре на глубине свыше 3200м. В самых верхних горизонтах осадочного чехла, залегающи х горизонтально, наблюдается значительное понижение rк (по сравнению со средним его значением для скважин) в преимущественно песчанистых отложениях неогена и палеогена на площади, несколько превышающей размеры залежи и немного смещенной относительно контуров залежи по падению слоев. При этом изменение r к тем больше, чем литологически однороднее (меньше по мощности, т.е. литологически выдержанней) пласт и выше по разрезу располагаются слои (в более насыщенных кислородом пластовых вода х полнее окисляются дошедшие сюда УВ и появляются CO, CO2 и др угие окислы, повышающие еще больше окислительный потенциал пластовых вод и обусловливающие эпигенез отложений, вызывающий наблюдаемое изменение r к отложений над залежью УВ). Таким образом, во всех приведенных примерах кажущееся электрическое сопротивление (rк ) в глинистых, песчанистых и карбонатных отложениях резко изменяется над залежами. Все примеры приведены для окислительной зоны области СДП - верхней части разреза. Это позволяет достаточно достоверно прогнозировать залежи УВ на больших глубинах по результатам электрокаротажа и других видов геофизических и геологических исследований в скважинах малого диаметра на малых глубинах. Этим самым этот способ отличается от способа прогнозирования залежей нефти и газа сейсморазведкой, в котором упругие волны являются передатчиками информации о наличии диффузионного потока УВ от залежи нефти или газа через волновое поле [8]. Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить непосредственную информацию о наличии СДП с помощью геофизических и геологических исследований в скважинах малого диаметра с малой глубиной и дает поэтому более достоверный прогноз, чем сейсморазведкой. Вследствие этого для повышения эффективности прогноза залежей нефти и газа способ прогнозирования, описанный в данной заявке, может быть применим также к залежам, прогнозируемым по данным сейсморазведки. В этом случае прогнозирование залежей нефти и газа выполняется в два этапа: на первом этапе проводятся сейсмические исследования на всей площади с выявлением перспективных участков, на втором этапе перспективные участки исследуются предлагаемым способом.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюTimoshin Yurii Vasyliovych, Semenova Svitlana Hryhorivna

Автори російськоюТимошин Юрий Васильевич, Семенова Светлана Григорьевна

МПК / Мітки

МПК: G01V 1/00

Мітки: діаметру, покладів, прогнозування, спосіб, вуглеводнів, свердловинах, малого

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-20726-sposib-prognozuvannya-pokladiv-vuglevodniv-v-sverdlovinakh-malogo-diametru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування покладів вуглеводнів в свердловинах малого діаметру</a>

Попередній патент: Спосіб оперативного контролю та управління технологічними параметрами при переробці мінеральної сировини на конвеєрі та пристрій для його реалізації

Наступний патент: Спосіб подрібнення соєвих бобів

Випадковий патент: Індуктор лінійної електричної машини