Спосіб очищення стоків тваринницьких комплексів і пристрій для його здійснення

Номер патенту: 23201

Опубліковано: 19.05.1998

Автори: Мовсесов Гарі Ервандович, Таргоня Василь Сергійович, Грицаенко Людмила Володимирівна, Погорілий Леонід Володимирович, Іваненко Іван Миколайович, Ясенецький Володимир Антонович, Сенчук Микола Миколайович, Клименко Віталій Петрович

Формула / Реферат

1. Способ очистки стоков животноводческих комплексов, включающий механическую очистку сточных вод и последующую последовательную ступенчатую биологическую с помощью растений, имеющих различные фазы роста отличающийся тем, что для биологической очистки используют один вид растений, имеющих на каждой ступени очистки различные фазы роста и размещенных в соответствующих вегетативных сосудах, при этом на первой ступени в вегетативных сосудах используются растения находящиеся в интенсивной фазе роста, а на последней - растения находящиеся в начальной фазе роста.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на каждой ступени очистки животноводческих стоков перед подачей в вегетативный сосуд сточные воды подвергают предварительной аэрации.

3. Устройство для очистки стоков животноводческих комплексов содержащее по меньшей мере три размещенных последовательно друг за другом вегетативных сосуда, каждый из которых сообщен с соседним, а первый и последний сообщены соответственно с емкостью для накопления подлежащей очистке исходной сточной воды и емкостью для накопления очищенной воды, отличающееся тем, что вегетативные сосуды установлены с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости относительно неподвижно установленных промежуточных накопительных емкостей, через которые указанные сосуды сообщены между собой, при этом в каждом вегетативном сосуде содержится один вид растений, который в зависимости от места расположения сосудов в данный момент времени, находится в разных фазах роста.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что каждая промежуточная емкость со стоком снабжена аэрационным устройством.

5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что каждый вегетативный сосуд выполнен в виде корытообразного корпуса, содержащего размещенный на его дне слой гидропонного материала, закрытого сверху сетчатым поддоном для растений, приемную горловину для подачи очищаемой воды, сообщенную с полостью корпуса, в котором размещен гидропонный слой, и сливные щели, выполненные в боковых стенках корпуса на уровне верхней границы гидропонного слоя и сообщенные с патрубком для отвода очищенной воды, при этом корпус и сетчатый поддон установлены с возможностью поворота соответственно относительно горизонтальной плоскости и относительно корпуса для осуществления их очистки от загрязненной и выращенной зеленой массы.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что гидропонный слой выполнен в виде пучков волокнистого гидропонного материала, равномерно прикрепленных по всей поверхности днища корпуса, при этом длина волокон каждого пучка превышает высоту боковых стенок корпуса.

7. Устройство по одному из пунктов 3-5, отличающееся тем, что выполнено в виде цилиндрического корпуса, внутри которого и коаксиально с последним установлена вертикальная колонна, а в полости между последней и стенками корпуса радиально расположены поярусно вегетативные сосуды, причем каждый ярус установлен с возможностью кругового перемещения указанных сосудов в горизонтальной плоскости, в плоскости колонны над каждым ярусом вегетативных сосудов размещены промежуточные накопительные емкости для очищаемых сточных вод, каждая из которых сообщена с приемной горловиной находящегося в зоне ее действия вегетативного сосуда, под которым установлен наклонный гофрированный лоток-аэратор для приема очищенной воды из вегетативного сосуда и слива ее в расположенную на нижнем ярусе соответствующую накопительную емкость, и под которым установлена прикрепленная к цилиндрическому корпусу лампа фито-облучения, при этом в цилиндрическом корпусе выполнен технологический отсек для размещения в нем подлежащего периодической очистке вегетативного сосуда, содержащий вибратор для очистки гидропонного слоя сосуда, подвижную фрезу для снятия зеленой массы растений с сетчатого поддона, бункеры соответственно для сбора загрязненной и зеленой массы, а также механизм для закладки семян растений в очищенный сетчатый поддон.

8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что корытообразный корпус каждого вегетативного сосуда одной из своих торцевых стенок шарнирно связан с кольцом, установленным в закрепленном на колонке направляющем бандаже с возвышенностью вращения вокруг колонны, при этом противоположная торцевая стенка корытообразного корпуса через ролик опирается на прикрепленную к стенке цилиндрического корпуса направляющую.

Текст

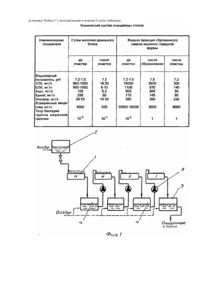

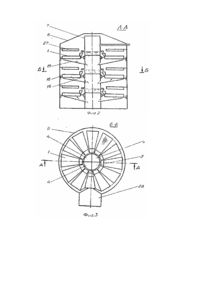

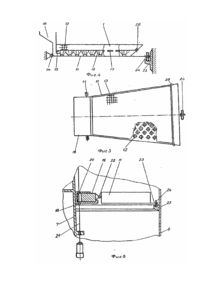

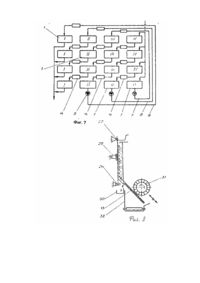

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно - к способам и устройствам для очистки стоков животноводческих комплексов. В настоящее время остро стоит проблема утилизации бесподстилочного навоза крупного рогатого скота и свиней, особенно на крупных фермах. В последнее время наиболее эффективной технологией для этих целей считают утилизацию навоза путем анаэробного сбраживания с последующим разделением сброженной массы на твердую и жидкую фракции. Твердую фракцию используют для приготовления органических удобрений, а с жидкой фракцией возникают проблемы по ее утилизации вследствие ее значительных объемов при ограниченных площадях и системах орошения. Существуют различные способы и устройства для очистки сточных вод, в том числе и жидкой фракции сброженного навоза, утилизированного на животноводческих комплексах. Так, например, известен способ и устройство для очистки сточных вод животноводческих комплексов, включающий механическую очистку и биологическую очистку [1] Биологическую очистку осуществляют сначала в биокислителе с зелеными микроводорослями, а затем последовательно в прудах с рогозом узколистным, камышом озерным и элодеей канадской. Описанные технологии и устройства требуют больших земельных площадей под биопруды, периодическое заливание которых требует затрат времени на остановку процесса и очистку прудов. Кроме того, затрачивается время на подготовительные работы (наращивание биомассы растений, предназначенных для очистки). Работать такое устройство может только в теплый период года (сезонность работы). Значительно влияние внешних факторов на качество технологического процесса (температура, влажность воздуха, солнечная радиация и т.п.). Кроме того, необходимы значительные затраты на строительство изолированных прудов, из-за больших площадей поверхности которых, происходит загрязнение почвенно-водного, воздушного бассейнов 5 (экологические проблемы). В какой-то степени указанные недостатки устранены в способе и установке биологической очистки сточных вод [2]. Очистка сточных вод по данной технологии осуществляется путем пропускания очищаемого стока через последовательно расположенные фильтрационные бассейны, засаженные различными растениями с крепкой корневой системой. Данная установка занимает значительно меньше площадей и не так интенсивно влияет на загрязнения окружающей среды Однако, наращивание биомассы растений для последующей фи то-очистки стоков и периодическая очистка вегетативных емкостей требует значительных трудозатрат, времени, что снижает производительность очистки. Кроме того, описанной установке в меньшей степени, но присущи и недостатки описанной выше технологии и установки. Наиболее близким техническим решением является установка для искусственного выращивания растений, включающая установленные на каркасе многоярусные стеллажи, выполненные в виде кольцевых неподвижных платформ, имеющих вырезы для прохода посадоуборочного устройства Она также снабжена подвижной кареткой, осветительным и посадочным устройствами [3]. Но такая установка не приспособлена для сточных вод животноводческих ферм и будет неработоспособной в таких условиях. В основу предлагаемого изобретения поставлена задача создать способ и устройство для очистки животноводческих стоков, при сохранении высокого качества очистки, обеспечении минимальных затрат времени и площадей на осуществление процесса, до минимума сократив загрязнение почвенно-водного, воздушного бассейнов и влияние внешних факторов на протекание процесса с одновременной рациональной утилизацией путем выращивания высококачественного зеленого корма. Поставленная задача решается тем, что в способе очистки сточных вод животноводческих комплексов, включающем механическую очистку сточны х вод и последующую 55 ступенчатую биологическую очистку с помощью растений, согласно изобретению, для ступенчатой биологической очистки различные фазы роста и размещенных в соответствующи х вегетативны х сосудах, при этом на первой ступени очистки сточные воды, имеющие наибольшую концентрацию органоминеральных элеметов подают в вегетативный сосуд с растениями, находящимися в интенсивной фазе роста, а на последней ступени очистки сточные воды с наименьшей концентрацией органоминеральных элементов подают в вегетативный сосуд с растениями, находящимися в начальной фазе роста. Для повышения интенсификации процесса очистки на каждой ступени очистки сточных вод непосредственно перед их подачей в вегетативный сосуд подвергают сточные воды дополнительной аэрации в течение от 0,25 до 0,5 часа. Этого времени достаточно, чтобы обеспечить полную минерализацию органических и други х загрязнений, находящихся в воде. Для решения поставленной задачи и реализации заявляемого способа очистки сточных вод создано устройство, содержащее по меньшей мере три размещенных друг за другом вегетативных сосуда, каждый из которых сообщен с соседним, а первый и последний - сообщены соответственно с емкостью для накопления подлежащей очистке исходной сточной воды и емкостью для накопления очищенной воды. Согласно изобретению, вегетативные сосуды установлены с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости относительно неподвижных промежуточных накопительных емкостей, через которые указанные сосуды сообщены между собой, при этом в каждом вегетативном сосуде содержится один вид растений, которые в зависимости от места расположения сосудов в данный момент времени находятся в разных фазах роста. Поставленная цель достигается следующим: 1. Каждая промежуточная емкость снабжена аэратором.для дополнительной минерализации растворенных в сточных водах органических веществ и др уги х загрязнений. 2. Каждый вегетативный сосуд выполнен в виде корытообразного корпуса, содержащего размещенный на его дне слой гидропонного материала, закрытого сверху сетчатым поддоном для растений, приемную горловину для подачи очищаемой воды и полость корпуса, в котором размещен гидропонный слой и сливные щели, выполненные в боковых стенках корпуса на уровне верхней границы гидропонного слоя и сообщенные с патрубком для отвода очищенной воды, при этом корпус и сетчатый поддон установлены с возможностью поворота соответственно относительно горизонтальной плоскости и относительно корпуса. 3. Гидропонный слой выполнен в виде пучков волокнистого гидропонного материала, равномерно прикрепленных по всей поверхности днища корпуса, при этом длина волокон каждого пучка превышает высоту боковых стенок корпуса. Это значительно повышает эффективность очистки гидропонного слоя от загрязнений. 4. Устройство выполнено в виде цилиндрического корпуса, внутри которого и коаксиально с последним установлена вертикальная колонка, а в полости между последней и стенками корпуса радиально расположены поярусно вегетативные сосуды, причем каждый ярус установлен с возможностью кругового перемещения указанных сосудов в горизонтальной плоскости, в плоскости колонны над каждым ярусом вегетативных сосудов размещены промежуточные накопительные емкости для очищаемый сточных вод, каждая из которых сообщена с приемной горловиной находящегося в зоне ее действия вегетативного сосуда, под которым установлен наклонный гофрированный лоток-аэратор для приема очищенной воды из вегетативного сосуда и слива ее в расположенную емкость. Это позволяет повысить интенсивность процесса очистки, так как снижается продолжительность подготовительных операций (время на наращивание биомассы растений для последующей фитоочистки стоков, на заполнение и опорожнение вегетативных сосудо в и т.д.). Кроме того, предотвращается заливание органоминеральными соединениями фильтрующи х вегетативных сосудов и тем, самым, необходимость в периодической остановке процесса и очистка сосудов. Конструкция устройства позволяет значительно уменьшить площади, занимаемые вегетативными сосудами, и практически предотвратить загрязнение окружающего воздушного, почвенно-водного бассейнов за счет сокращения площади контакта очищаемых стоков с атмосферой. В то же время предотвращается влияние внешних факторов на протекание технологического процесса (температура, влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации и т.п.). Кроме того, заявляемая технология и устройство позволяют получить витаминизированные зеленые гидропонные корма, применяемые для откорма животных. Сущность изобретения поясняется примерами конкретного его выполнения со ссылками на чертежи. На фиг.1 изображено устройство для очистки сточных вод (технологическая схема); на фиг. 2 - общий вид устройства с цилиндрическим корпусом и поярусным расположением вегетативных сосудов, продольный разрез (разрез А-А на фиг. 3); на фиг. 3 - разрез" Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 -общий вид веге тативного сосуда, продольный разрез; на фиг. 5 - вид сверху на фиг.4; на фиг. 6 - узел крепления вегетативного сосуда в цилиндрическом корпусе устройства; на фиг. 7 - схема те хнологического процесса прохождения очищаемых стоков через систему вегетативных сосудов; на фиг. 8 - вегета тивный сосуд, расположенный в технологическом отсеке устройства в процессе его очистки. Способ очистки животноводческих комплексов от сточных вод реализуют с помощью устройства', которое содержит четыре размещенных друг за другом вегетативных сосуда 1 (фиг. 1), установленных с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости. Во всех вегетативных сосуда х 1 содержится один вид растений; находящихся в разных стадиях роста. При этом, в первом по ходу движения вегетативном сосуде 1 находятся растения в интенсивной фазе роста и он сообщен с емкостью 2 для накопления подлежащей очистке исходной сточной воды. В последнем по ходу движения вегетативном сосуде 1 находятся растения в начальной стадии роста и он сообщен с емкостью 3 для накопления очищенной воды. Между соседними вегетативными сосудами 1 установлены промежуточные накопительные емкости 4, через которые указанные сосуды 1 сообщены между собой. При этом, очищенная вода из вегетативного сосуда 1 в промежуточную емкость 4, или вода из емкости 4 в вегетативный сосуд 1 подается или самотеком или при помощи насоса 5. Каждая промежуточная емкость 4 снабжена аэратором 6 для минерализации растворенных в сточных водах органических ве ществ и других загрязнений. Модификация устройства, изображенная на фиг. 2 и 3 чертежей, является наиболее предпочтительной, реально осуществимой и содержит цилиндрический корпус 6, внутри которого и коаксиально с последним установлена вертикальная колонка 7. В полости между наружной стенкой колонны 7 и внутренней стенкой корпуса 6 радиально расположены поярусно вегетативные сосуды 1. Причем каждый ярус вегетативных сосудов 1 установлен с возможностью кругового перемещения в горизонтальной плоскости вокруг колонны 7. В полости колонны 7 над каждым ярусом вегетативных сосудов 1 размещены промежуточные накопительные емкости 4 для очищаемых сточных вод Дли этого полость колонны 7 разделена перегородками на сектора. Таким образом, при наличии в корпусе 6 трех ярусов вегетативны х сосудов 1 и расположенным над каждым ярусом в колонне 7 четырех промежуточных емкостей 4, каждая из которых питает по меньшей мере один вегетативный сосуд 1, образуются три последовательно соединенные линии очистки - первой, второй и третьей степени соответственно. При этом, в вегетативных сосуда х 1 первой линии находятся растения в наиболее интенсивной стадии роста, а в вегетативных сосудах 1 третьей линии - растения в начальной стадии роста Наиболее наглядно указанные линии очистки сточных вод изображены на фиг. 7. Каждая линия первой 8, второй 9 и третьей 10 степени очистки содержит четыре промежуточных накопительных емкостей 4, сообщенных то ли самотеком то ли через насосы 5 с соответствующими вегетативными сосудами 1. Каждый вегетативный сосуд 1 выполнен в виде корытообразного корпуса 11 (фиг. 4 и 5), на дне которого размещен слой гидропонного материала. Указанный слой состоит из пучков 12 волокнистого материала, равномерно прикрепленных по всей поверхности днища корпуса 11. При этом длина волокон каждого пучка 12 превышает высоту боковых стенок корпуса 11 Пучки 12 закрыты сверху сетчатым поддоном 13 для растений, одним из своих торцов прикрепленного к торцевой стенке корпуса 11 посредством шарнира 14, а другим - опирающегося на упор 15, прикрепленный к противоположной шарниру 14 торцевой стенки корпуса 11. Корпус 11 вегетативного сосуда 1 снабжен приемной горловиной 16 для подачи очищаемой воды, сообщенный с полостью корпуса 11, в которой размещены пучки 12 гидропонного материала. В боковых стенках корпуса 11 на уровне верхней границы гидропонного слоя выполнены сливные щели 17 для отвода очищенной воды. Для установки вегетативных сосудов 1 в цилиндрическом корпусе 6 устройства, на колонне 7 в зоне расположения каждого яруса сосудов 1 закреплены направляющие бандажи 18 (фиг. 6), в каждом из которых установлено с возможностью вращения вокруг колонны 7 кольцо 19, введенное своей внутренней поверхностью в защепление с приводной шестерней 20, закрепленной на приводном валу 21. Наружная поверхность кольца 19 через шарнир 22 прикреплена к той. торцевой стенке корпуса 11 вегетативного сосуда 1, где расположена приемная горловина 16 При этом, к противоположной торцевой стенке корпуса 11 прикреплена ось 23 с роликом 24, который опирается на направляющую 25, закрепленную на стенке цилиндрического корпуса 6 устройства. Таким образом, корпус 11 вегетативного сосуда 1 и сетчатый поддон 13 для растений установлены так, что обеспечивается возможность их поворота соответственно относительно горизонтальной плоскости и относительно корпуса 11. Под каждым вегетативным сосудом 1 (фиг. 2) установлен наклонный гофрированный лоток-аэратор 26 для приема очищенной воды из сосуда 1 и слива ее в расположенную на нижнем ярусе соответствующую накопительную емкость 4. При этом, одним из своих концов лоток-аэратор 26 прикреплен к колонне 7, а другим - к корпусу 11 вегетативного сосуда 1. Над каждым вегетативным сосудом 1 установлена лампа 27 фитооблучения, прикрепленная к стенке цилиндрического корпуса 6 устройства. В цилиндрическом корпусе 6 устройства выполнен технологический отсек28 (фиг. 3 и 8) для размещения в нем подлежащего периодической очистке вегетативного сосуда 1. В технологическом отсеке 28 установлен вибратор 29, контактирующий с днищем повернутого в вертикальное положение корпуса 11 сосуда 1 и служащего для очистки гидропонного слоя. При этом под опрокинутым корпусом 11 в отсеке 2В расположен бункер 30 для сбора загрязнений. В отсеке 28 имеется подвижная фреза 31 для снятия зеленой массы растений сетчатого поддона 13, повернутого относительно корпуса 11 вегетативного сосуда 1. При этом, под опрокинутым поддоном 12 в отсеке 28 расположен бункер 32 для сбора зеленой массы. В отсеке 28 также размещен механизм (на чертеже не показан) для закладки семян растений в очищенный сетчатый поддон 13. Способ очистки сточных вод осуществляют с помощью описанного выше устройства следующим образом. Сточные воды (например, жидкую фракцию, полученную после разделения сброженного анаэробным способом жидкую бесподстилочного навоза) предварительно подвергают аэрированию с последующим отстоем. Отстоянную жидкость подают в емкость 2 (фиг. 1)для накопления подлежащей очистке исходной сточной воды, откуда вода самотеком (или посредством насоса 5) подается в вегетативный сосуд 1, содержащий растения в интенсивной фазе роста. Сточные воды, проходя через гидропонный слой в вегетативном сосуде 1, подвергаются механическому фильтрованию, омывая корневую систему растений биологическая очистка (фитоочистка). Очищенные в первом сосуде 1 сточмые воды самотеком (или при помощи насоса 5) поступают в промежуточную накопительную емкость 4, где подвергаются аэрированию в течение от 0,15 до 0,25 часа для интенсивного образования органоминерэльных соединений. После аэрирования сточные воды из промежуточной емкости 4 подают в следующий по ходу вегета тивный сосуд 1, где растения еще не дошли до интенсивной фазы роста. Образовавшиеся в процессе фитоочистки в предыдущем сосуде 1 и в процессе аэрирования в промежуточной накопительной емкости 4 органоминеральные соединения задерживаются в гидропонном слое данного сосуда 1. И, таким образом, сточные воды перетекают из одного вегетативного сосуда в др угой, пока не попадают в сосуд, где растения находятся в начальной фазе роста. При этом основная масса загрязнений в процессе очистки преобразуется в органоминеральные соединения, которые при комбинированной очистке в вегетативных сосудах 1 оседают в гидропонном слое, подвергающемся в последующем очистке. Загрязнения, которые не преобразовались в органоминеральные соединения, удаляются посредством фитоочистки, то есть извлекаются из очищаемой воды корневой системой растений. Интенсификация процесса фитоочистки достигается за счет подачи сточных вод на различных стадиях очистки в вегета тивные сосуды, содержащие выращиваемые растения в различных фазах роста. Пример реализации заявляемого способа с помощью устройства, изображаемого на фиг. 2-8. Подвергаемые очистке сточные воды подают в накопительные емкости 4 линии первой 8 степени очистки (фиг. 1 и 7), которые расположены над верхним ярусом вегетативных сосудов 1, Из этих емкостей 4 сточные воды самотеком или посредством насосов 5 через приемные горловины 16 подают в вегетативные сосуды 1. Вода поступает на дно корпуса 11 (фиг. 4 и 5) вегетативного сосуда 1, где поднимаясь проходит через гидропонный слой, состоящий из пучков 12 волокнистого гидропонного материала, омывает корвую систему выращиваемых растений в сетчатом подоне 13 и через сливные щели 17 выливается из сосуда 1 на лотокаэратор 26 (фиг. 2). При этом происходит три типа очистки сточных вод: механическая - при фильтровании воды в гидропонном слое, фитоочистка - при омывании водой корневой системы выращиваемых растений и в процессе аэрирования воды при истечении ее на лоток-аэратор 26 и при истечении воды по гофрированной поверхности лотка-аэратора 26. Из лотка-аэратора 26 очищаемая вода поступает в промежуточную накопительную емкость 4 линии второй 9 (фиг. 1 и 7) степени очистки, которая расположена на более низком ярусе устройства, откуда аналогичным способом через группу веге тативных сосудов 1 линии второй 9 степени очистки поступает в промежуточную накопительную емкость 4 линии третьей 10 степени очистки (расположена на еще более низком ярусе устройства). Таким образом, очищаемая вода последовательно проходит через систему промежуточных накопительных емкостей 4, чередующихся с группами вегетативных сосудов 1 линий первой 8, второй 9 и третьей 10 степеней очистки. На линии третьей 10 степени очистки вода подвергается окончательному механическому фильтрованию в чистом слое гидропонного материала и замачивает семена растений, заложенные в сетчатом поддоне 13 (фиг. 4). После этого очищенная вода сливается в накопительные емкости 3 (фиг. 7), откуда выводится за пределы устройства для дальнейшей доочистки или для использования. Таким образом, комбинированная очистка происходит в системе последовательно расположенных вегетативных сосудов 1 с подачей очищаемой воды сначала в сосуды 1 с растениями, находящимися в интенсивной вегетативной фито-очистке, а затем в конечном итоге с подачей в сосуды 1 со свежезаложенными семенами для окончательной механической очистки. В процессе проращивания семян и росте растений перевод вегетативных сосудов 1 в разные линии по степени очистки осуществляют п утем их поворота в горизонтальной плоскости посредством вращения колец 19 вокруг колонны 7. При этом поворот вегетативных сосудов 1 осуществляют таким образом, чтобы за один полный цикл вращения один сосуд 1 прошел через все линии по степени очистки. Продолжительность полного цикла вращения, например, для злаковых растений, составляет 10-12 суток. При завершении цикла вращения вегетативные сосуды 1 поочередно поступают в технологический отсек 28 (фиг. 8). При этом, корпус 11 вегетативного сосуда 1, опираясь роликом 24 на напраоляющую 25 поворачивается вокруг оси шарнира 22 относительно горизонтальной плоскости и "устанавливется в вертикальном положении, а сетчатый поддон 13 поворачивается вокруг оси шарнира 24 относительно корпуса 11 сосуда 1 и выводится за его пределы. Гидропонный слой, расположенный на дне корпуса 11 сосуда 1, очищают при помощи вибратора 29. При этом загрязнения поступают в бункер 30 для дальнейшего их использования, например в качестве органического удобрения. Выращенная зеленая масса удаляется из сетчатого поддона 1 при помощи фрезы 31 в бункер 32. При последующем повороте корпус 11 очищенного вегетативного сосуда 1 поднимается по направляющей 25 и возвращается в исходное горизонтальное положение, после чего в сетчатый поддон 13 производится закладка семян растений и указанный поддон 13 возвращают в исходное положение. В процессе очистки сточных вод растения, выращиваемые гидропонным способом, подвергаются фитооблучению при помощи ламп 27 (фиг. 2). При этом указанные лампы 27 расположены и подобраны таким образом, что вращающиеся вегетативные сосуды 1 постоянно находятся в зоне наиболее благоприятного облучения, соответствующего фазе проращивания и роста растений. Внутреннюю полость цилиндрического корпуса 6 устройства в процессе очистки подвергают прогреву путем подачи теплового воздуха, нагретого при утилизации тепла сброженного анаэробным способом жидкого бесподстилочного навоза или при использовании товарного биогаза в качестве источника энергии. При этом углекислота, необходимая для роста растений, образуется в процессе аэрирования очищаемой воды. Пример. Проведены полупроизводственные опыты по очистке стоков доильного блока молочно-товарной фермы в гидропонической установке с превращаемым на зеленый корм ячменем (сорт "Визит"). Стоки доильного блока подведению не подвергались. Стоки ингибирующего воздействия на развитие растений не оказывали, так как концентрация органических и минеральных веществ стоков практически соответствует питательному раствору для выращивания зеленых гидропонных кормов (таблица). Фитоочистки стоков производились путем пропускания через последовательно соединенные вегетативные емкости с выращиваемым ячменем. При этом в первой емкости находились растения в интенсивной фазе роста (длина стеблей более 10 см). а в последней - свыше высеянные семена после 3-х суток проращивания. При подаче из одной вегетативной емкости в другую через промежуточные емкости очищаемые стоки подвергались аэрированию в течение 15-25 мин. Анализ изменения химических и микробиологических показателей показывает, что под воздействием микроорганизмов и выращиваемого растения при фильтровании через слой гидропонного материала происходит минерализация органических веществ, стабилизируются минеральные компоненты -стока. Так, например: снижение химических и микробиологических показателей стоки до уровня, позволяющего производить слив стока в естественные водоемы, достигалось в течение 6-суток при норме высева до 5-ти кг/м 2. Данные представлены в таблице. Пропускание аэрируемого стока через слой гидропонного материала позволяет отфильтровать до 70% взвешенных веществ. При этом происходит закрепление колоний аэробных микроорганизмов на волокнах гидропонного материала, что в десятки раз увеличивает площадь контакта и, соответственно интенсивность процессу. Одновременно стоки подвергаются фито-очистке проходя через корневую систему растений. Необходимая степень, очистки достигается за 6-7 суток при прохождении через вегетативную емкость площадью 1 м 2 не более 0,15 м 3/сутки, При большей скорости прохождения продолжительность очистки увеличивается. Продолжительность аэрирования в промежуточных емкостях оказывает влияние на отделение взвешенных веществ: при увеличении продолжительности аэрирования эффективность возрастает, но при достижении 0,5 ч/сутки дальнейшего роста эффективности отделения не наблюдалось. Наибольшая эффективность фито-очистки стоков наблюдалась в вегетативных емкостях с растениями на 6-10 сутки выращивания с момента начала проращивания семян, т.е. наодящимися в интенсивной фазе роста. В этот период прирост биомассы растений в 4 раза выше, чем в предыдущие и последующие дни. Растения имеют темно-зеленую окраску, а очи щенные стоки имеют большую прозрачность и отсутствие запаха, Урожайность зеленой массы составила до 27,6 кг/м 2 и высоты растений 180-220 мм. Содержание нитратов составило 15.85 мг/кг сырой массы, наземной части - 29,98 мг/кг. Зеленая масса пригодна для скармливания скоту. Также проводили испытание стоков на молочно-товарной ферме после анаэробного сбраживания в установке "Кобос-1" с эксплуатацией в течении 5 суток (таблица).

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюPohorilyi Leonid Volodymyrovych, Yasenetskyi Volodymyr Antonovych, Tarhonia Vasyl Serhiiovych, Senchuk Mykola Mykolaiovych, Klymenko Vitalii Petrovych, Ivanenko Ivan Mykolaiovych, Hrytsaienko Liudmyla Volodymyrivna

Автори російськоюПогорелый Леонид Владимирович, Ясенецкий Владимир Антонович, Таргоня Василий Сергеевич, Сенчук Николай Николаевич, Клименко Виталий Петрович, Иваненко Иван Николаевич, Грицаенко Людмила Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A01G 31/02

Мітки: тваринницьких, пристрій, очищення, стоків, спосіб, комплексів, здійснення

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/8-23201-sposib-ochishhennya-stokiv-tvarinnickikh-kompleksiv-i-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення стоків тваринницьких комплексів і пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Спосіб прокатування плоских заготовок

Наступний патент: Спосіб визначення витоку газу в запірній арматурі газопроводу

Випадковий патент: Заміщені азоли, противірусний активний компонент, фармацевтична композиція, спосіб одержання та застосування