Фунгіцидна композиція для захисту рослин

Номер патенту: 25956

Опубліковано: 26.02.1999

Автори: Тамаш Детре, Тібор Ершек, Аттіла Молнар, Йожеф Шош, Дьондьвер Надьне Хед'ї, Шандор Анд'яр, Д'юла Орош, Дітер Цанке, Каталін Мармарошіне Келлнер, Ласло Хорнок, Марлієш Штрумр, Лайош Рейте, Ференц Віран'ї, Ержебет Шюслер, Бріта Леннер, Андраш Сєго, Хорст Лір

Формула / Реферат

Фунгицидная композиция для защиты растений в форме смачиваемого порошка или эмульгируемого концентрата, включающая активный ингредиент - смесь биологически активных соединений, и целевые добавки, отличающаяся тем, что в качестве смеси биологически активных соединений она содержит смесь следующих компонентов:

а - компонент, выбранный из группы фунгицидов: металаксил, беналаксил, оксадиксил, ZAB 149202 F,

б - фунгицид из группы морфолинов: тридеморф, додеморф, фенпропиморф, альдиморф,

в - один из следующих фунгицидов: тиофанатметил, карбендазим, беномил, тиабендазол,

при следующем соотношении компонентов в, б и в в смеси, соответствующем 1 : (3 - 5) : (3 - 6), при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

Активный ингредиент

25 - 85

Целевые добавки

Остальное

Текст

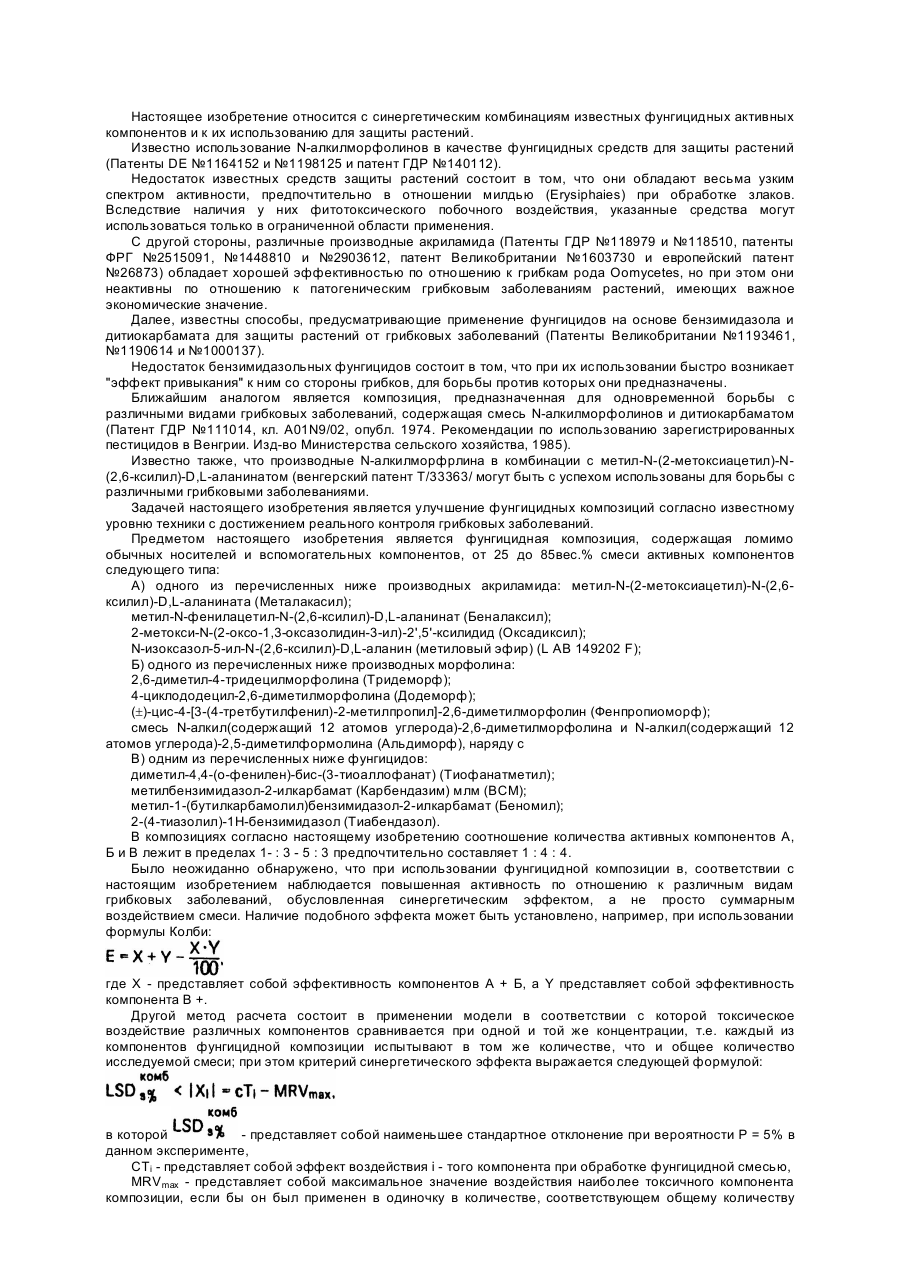

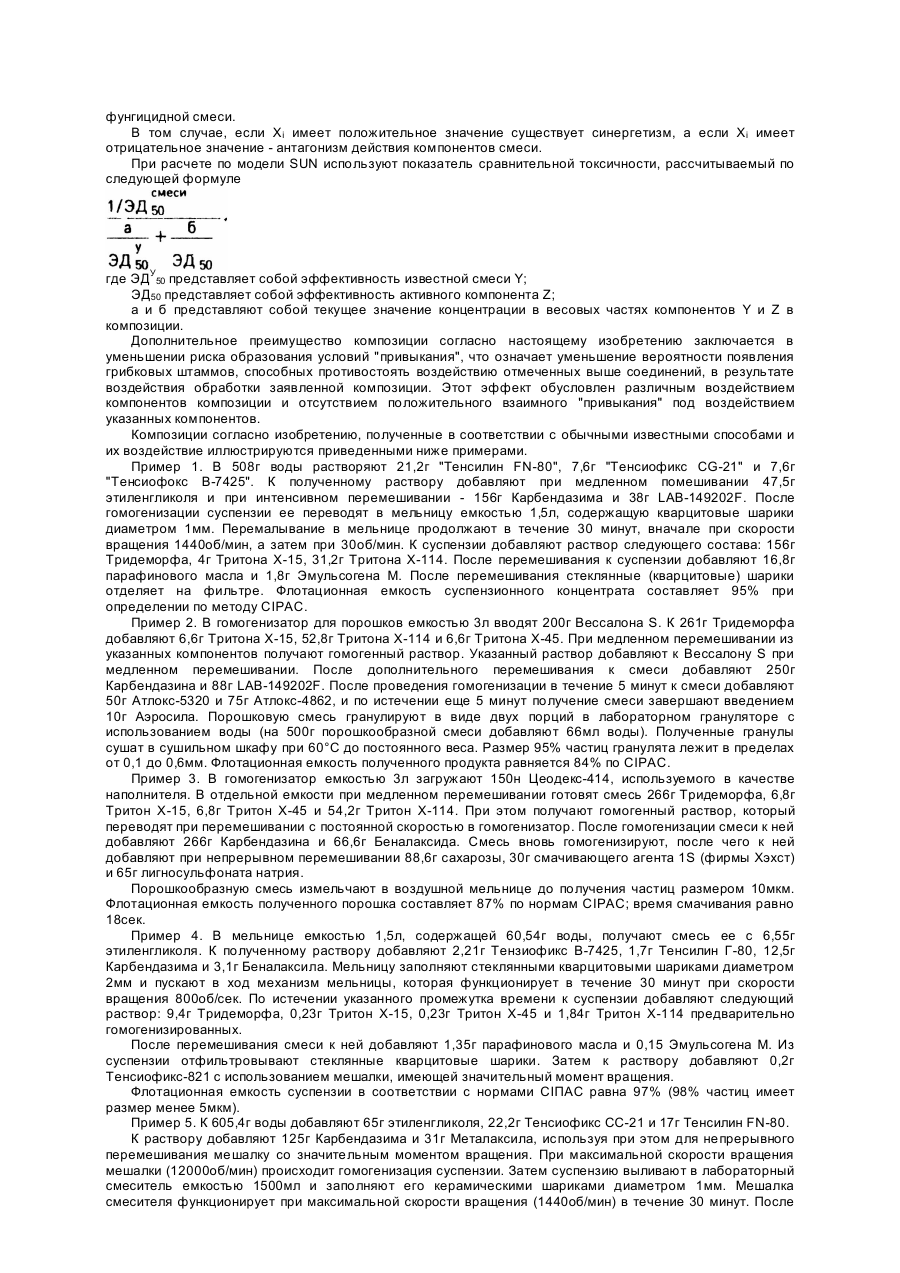

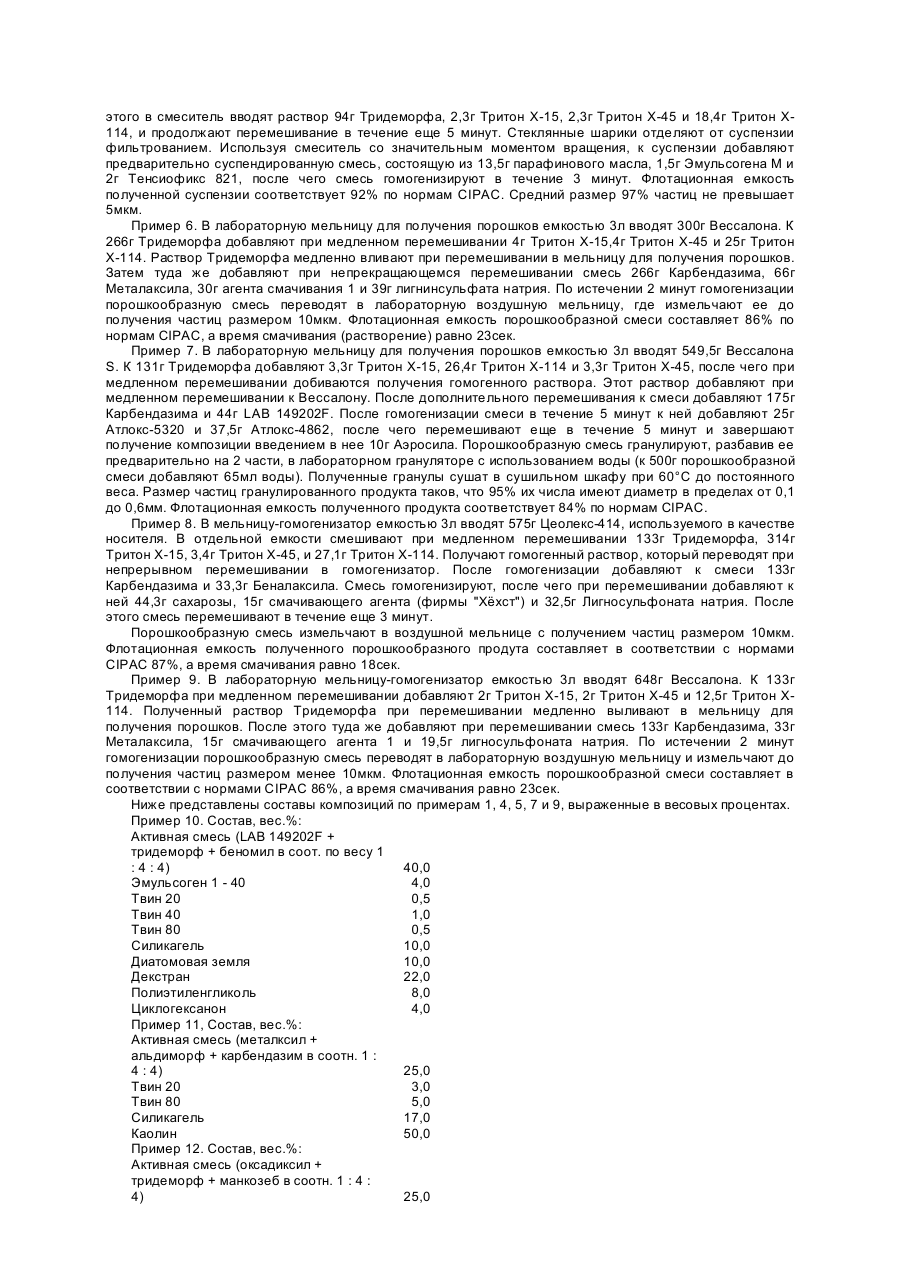

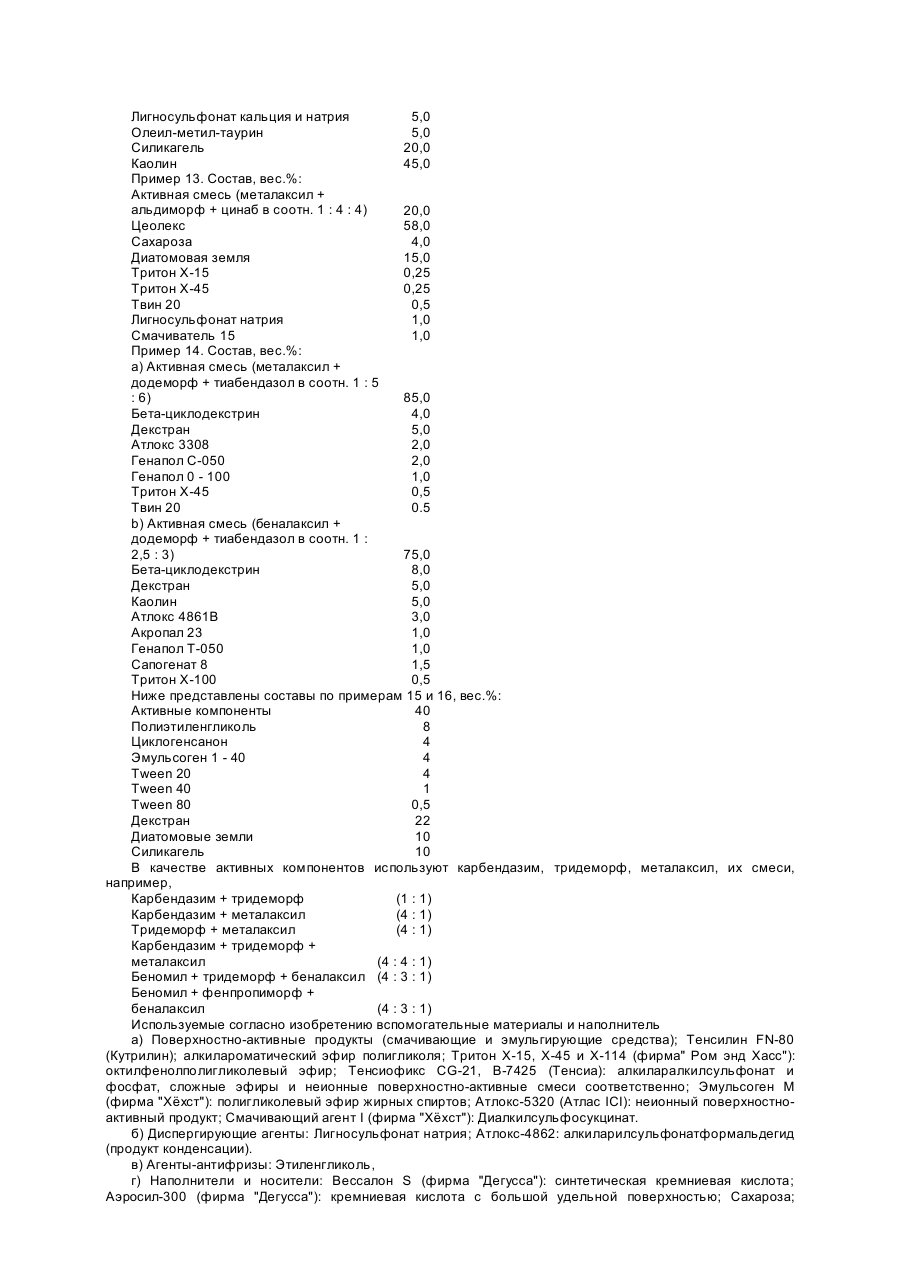

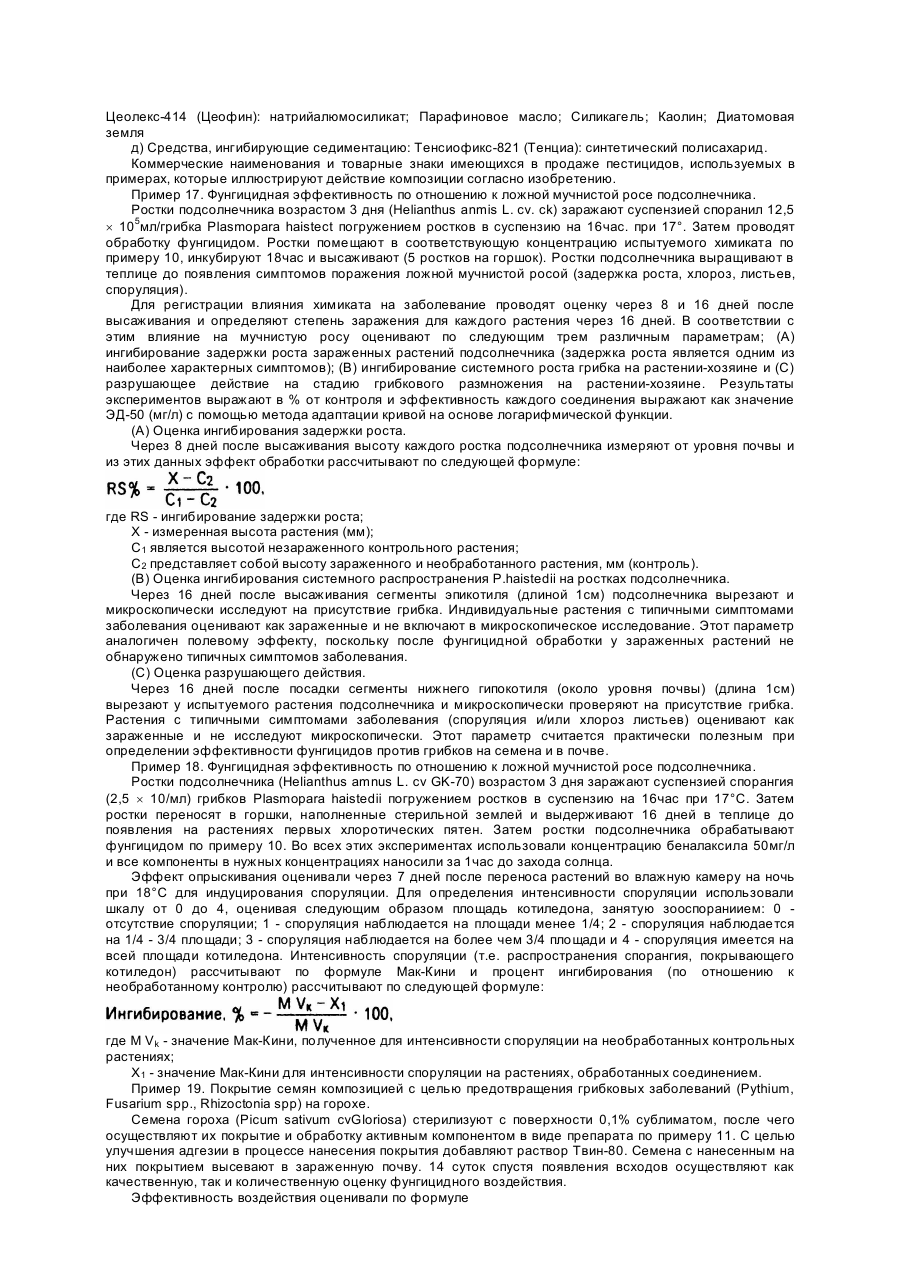

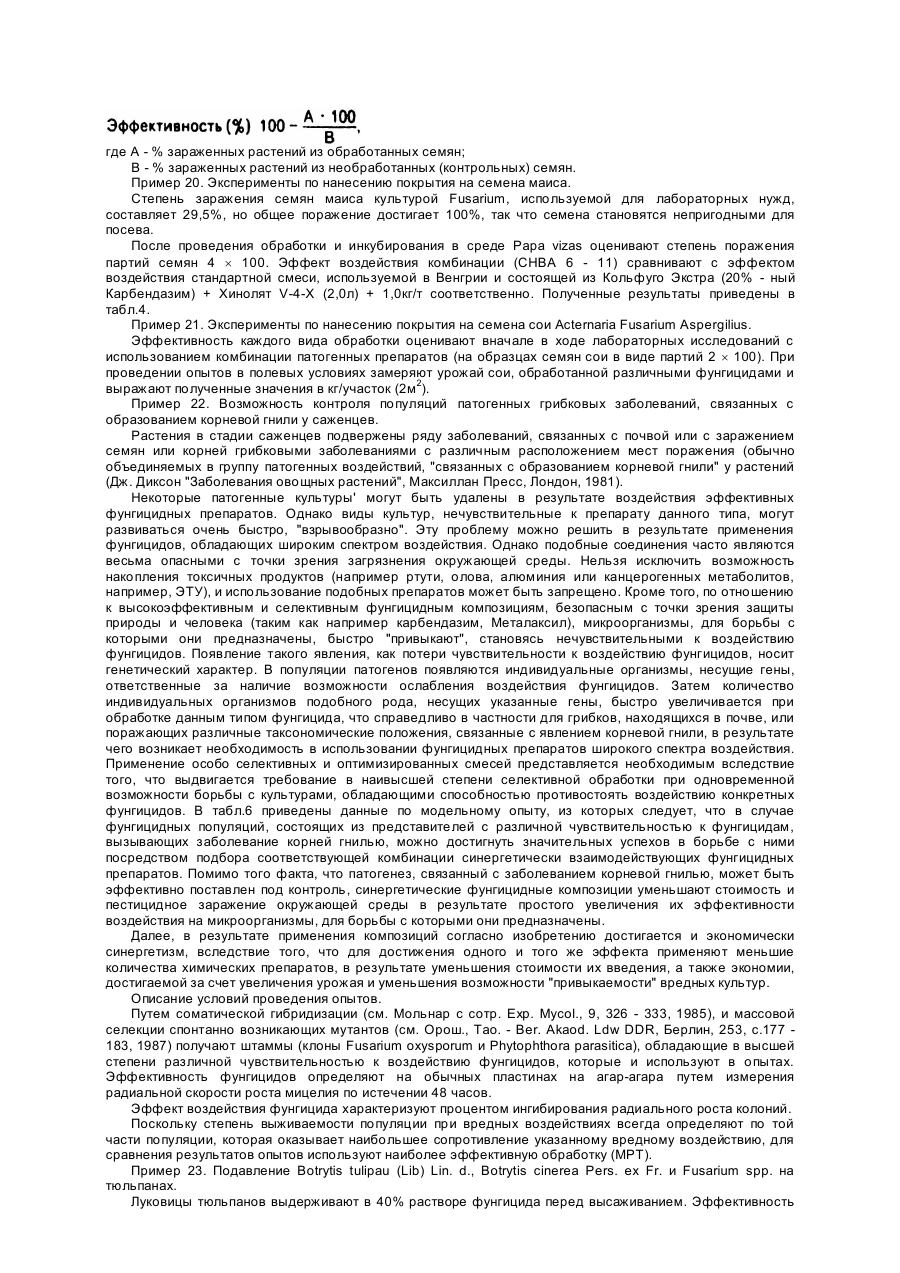

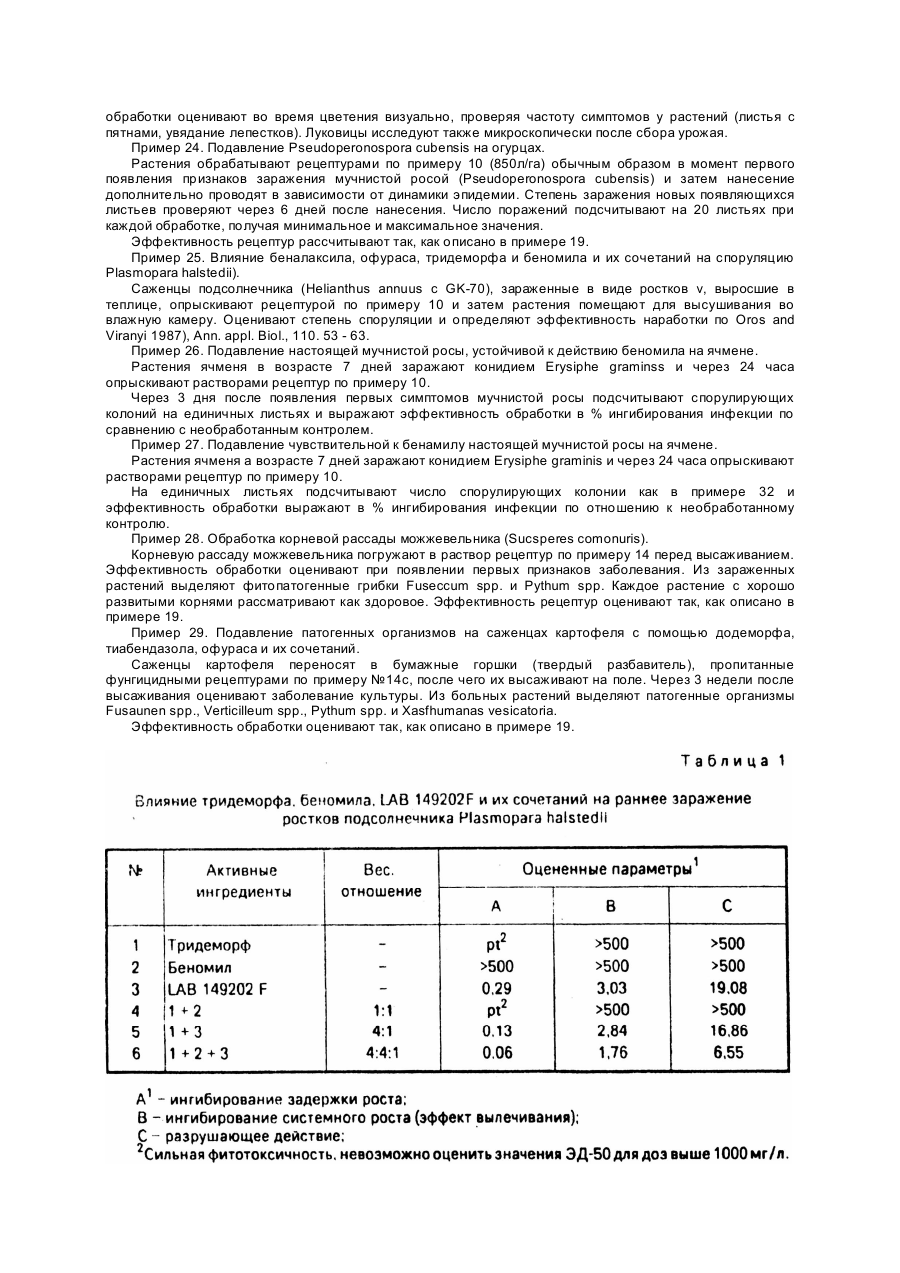

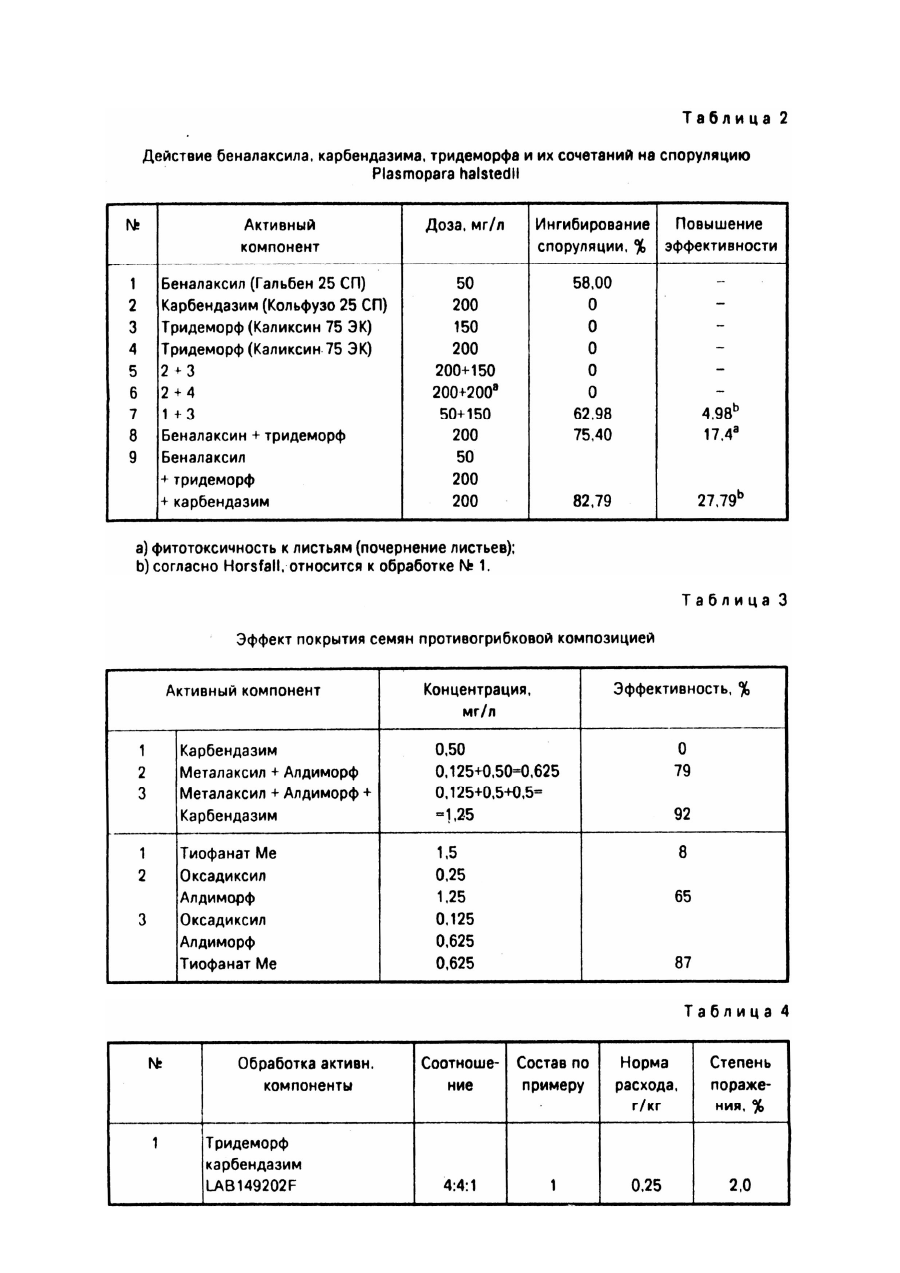

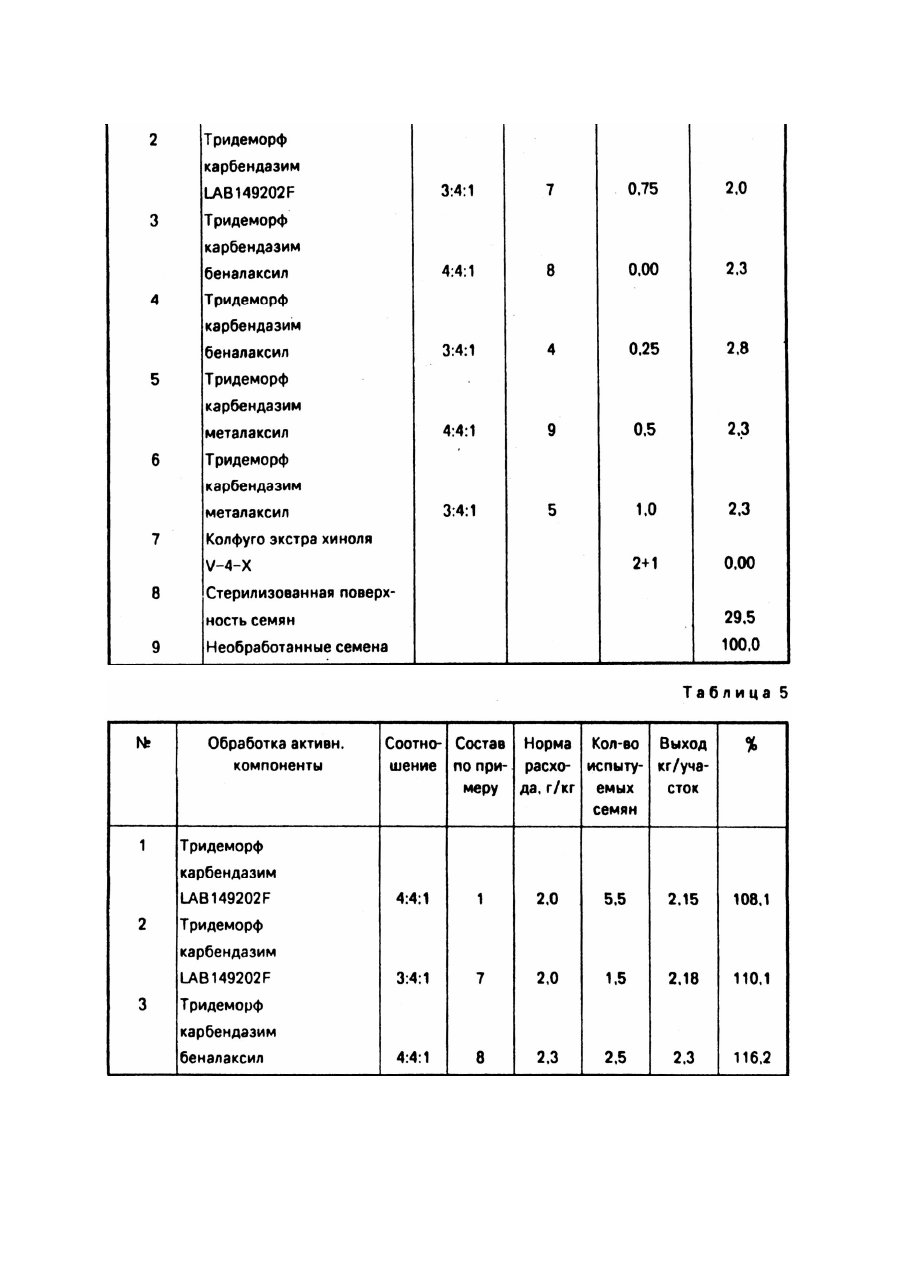

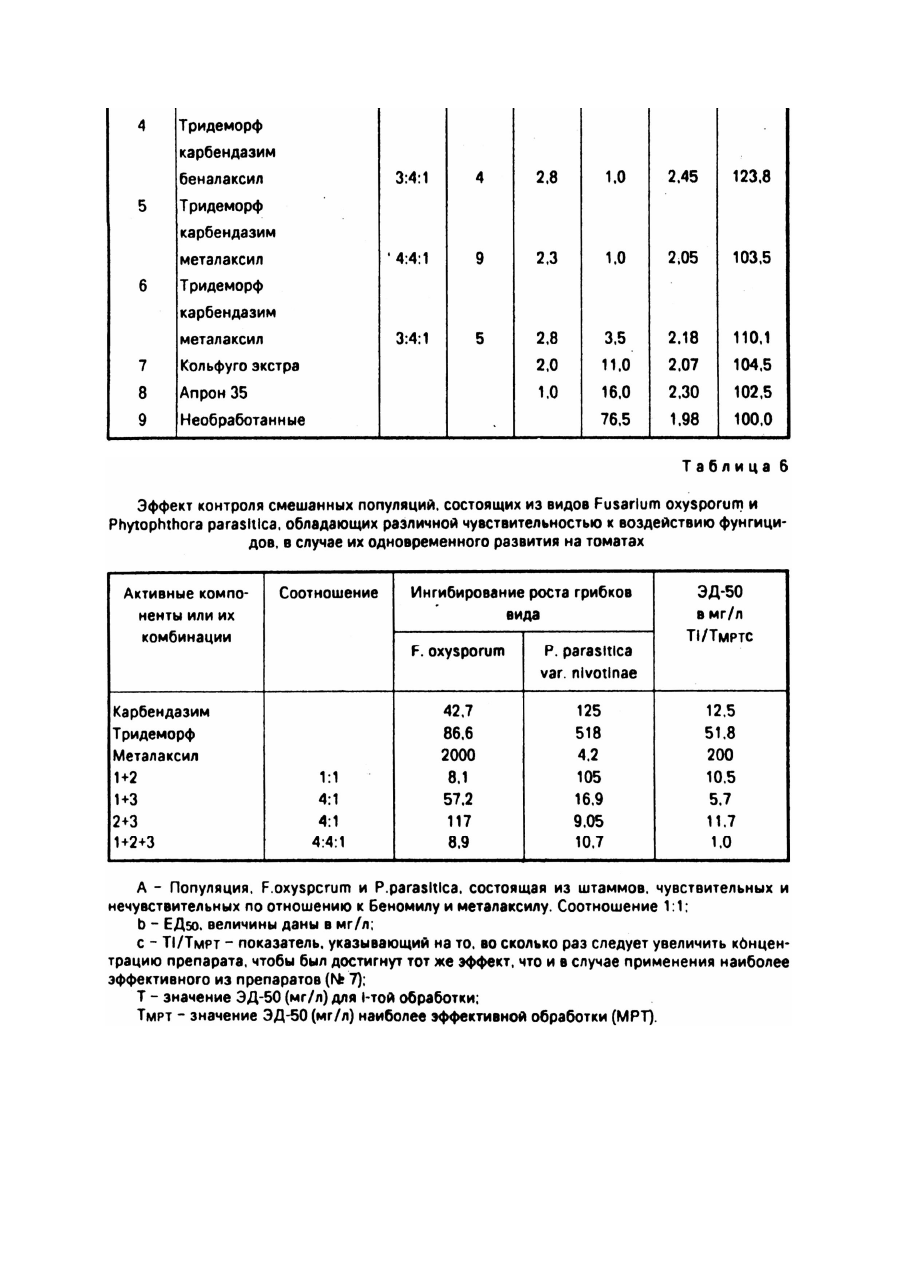

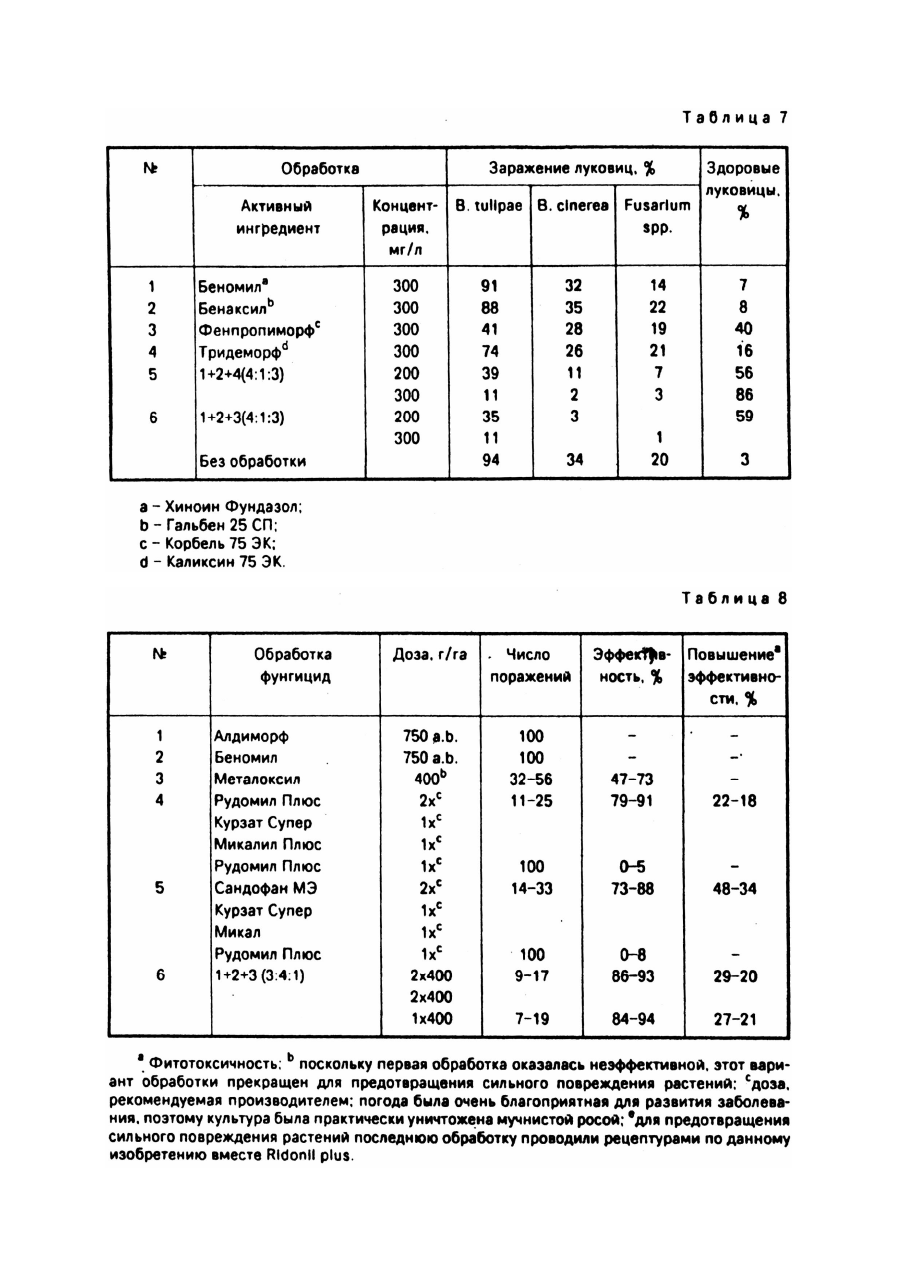

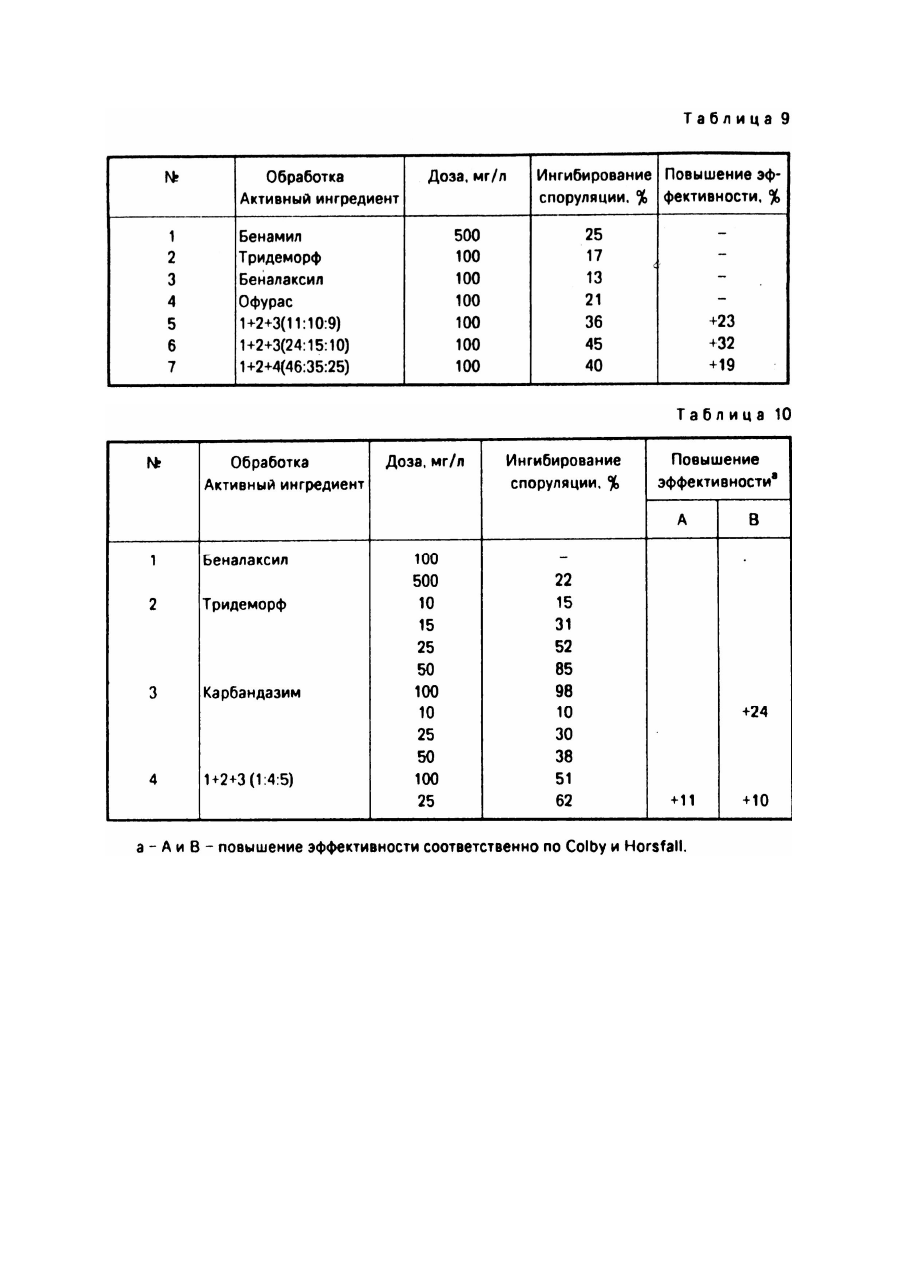

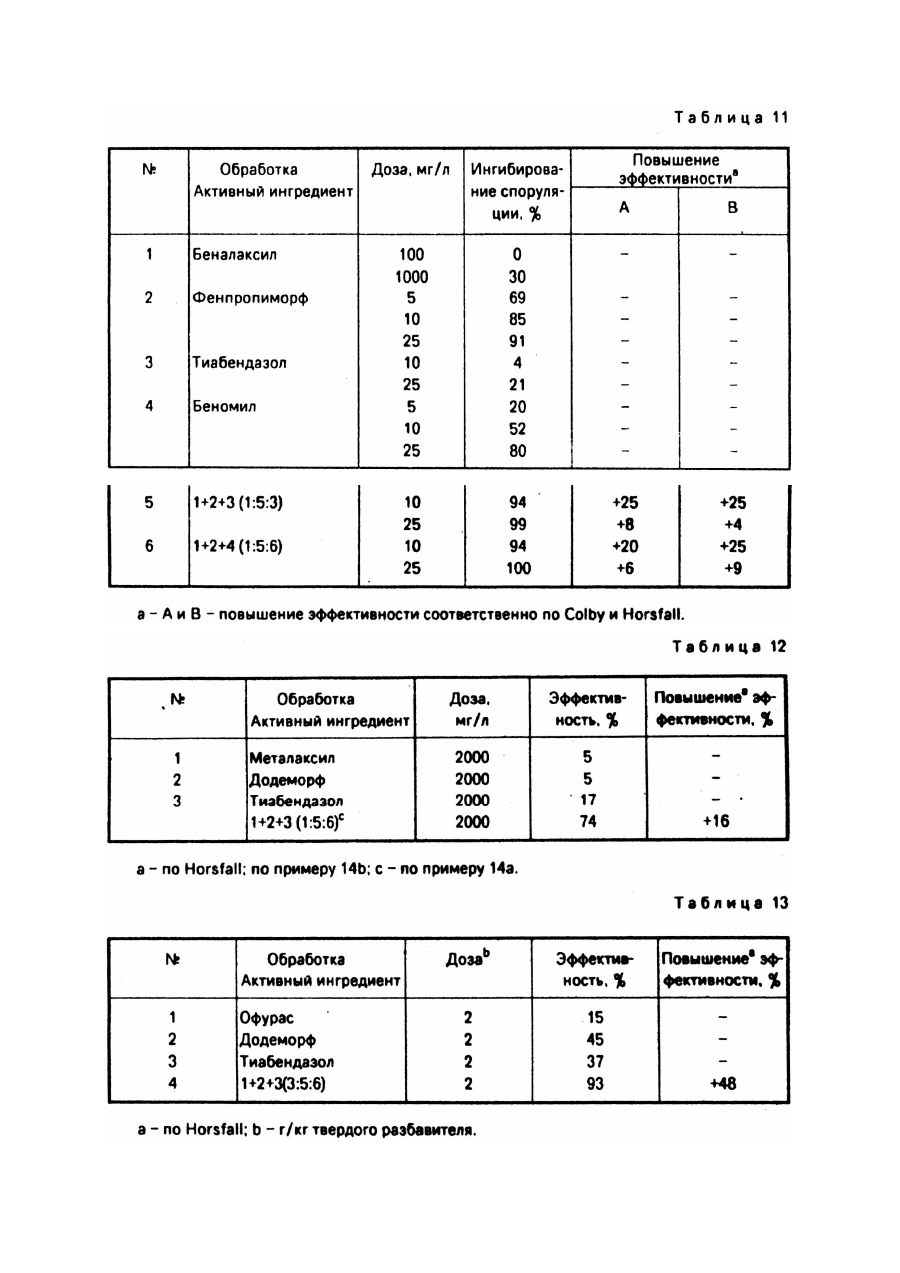

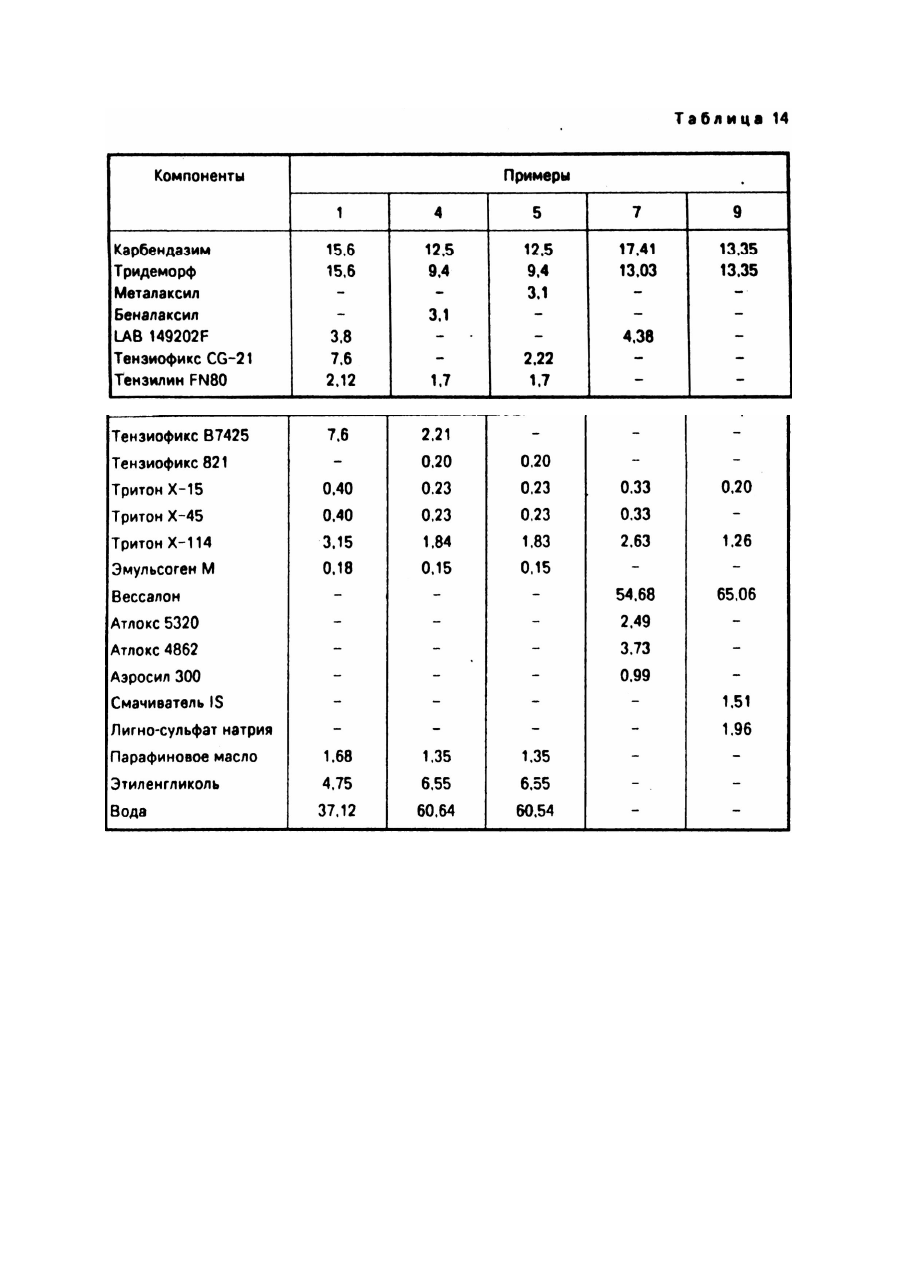

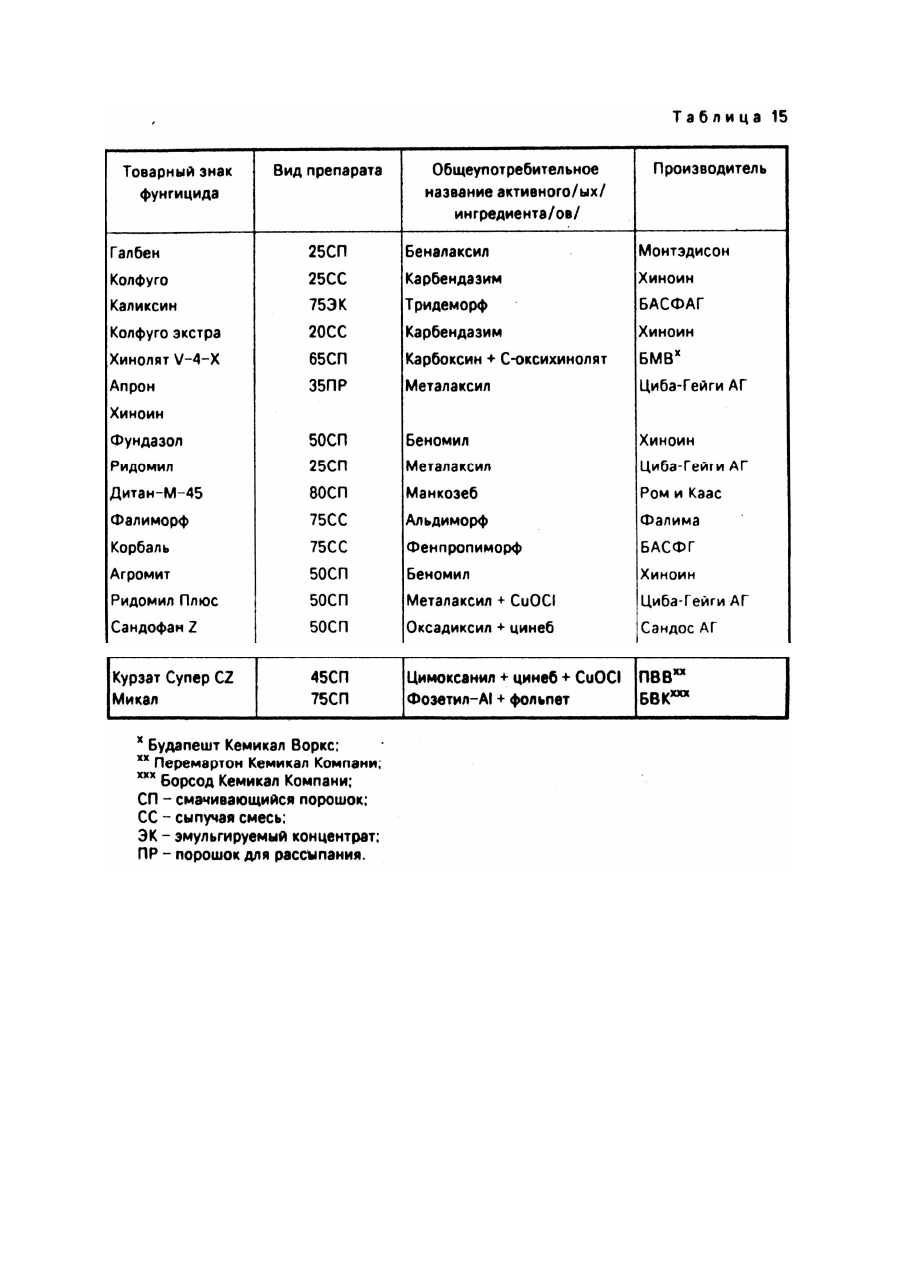

Настоящее изобретение относится с синергетическим комбинациям известных фунгицидных активных компонентов и к их использованию для защиты растений. Известно использование N-алкилморфолинов в качестве фунгицидных средств для защиты растений (Патенты DE №1164152 и №1198125 и патент ГДР №140112). Недостаток известных средств защиты растений состоит в том, что они обладают весьма узким спектром активности, предпочтительно в отношении милдью (Erysiphaies) при обработке злаков. Вследствие наличия у них фитотоксического побочного воздействия, указанные средства могут использоваться только в ограниченной области применения. С другой стороны, различные производные акриламида (Патенты ГДР №118979 и №118510, патенты ФРГ №2515091, №1448810 и №2903612, патент Великобритании №1603730 и европейский патент №26873) обладает хорошей эффективностью по отношению к грибкам рода Oomycetes, но при этом они неактивны по отношению к патогеническим грибковым заболеваниям растений, имеющих важное экономические значение. Далее, известны способы, предусматривающие применение фунгицидов на основе бензимидазола и дитиокарбамата для защиты растений от грибковых заболеваний (Патенты Великобритании №1193461, №1190614 и №1000137). Недостаток бензимидазольных фунгицидов состоит в том, что при их использовании быстро возникает "эффект привыкания" к ним со стороны грибков, для борьбы против которых они предназначены. Ближайшим аналогом является композиция, предназначенная для одновременной борьбы с различными видами грибковых заболеваний, содержащая смесь N-алкилморфолинов и дитиокарбаматом (Патент ГДР №111014, кл. A01N9/02, опубл. 1974. Рекомендации по использованию зарегистрированных пестицидов в Венгрии. Изд-во Министерства сельского хозяйства, 1985). Известно также, что производные N-алкилморфрлина в комбинации с метил-N-(2-метоксиацетил)-N(2,6-ксилил)-D,L-аланинатом (венгерский патент Т/33363/ могут быть с успехом использованы для борьбы с различными грибковыми заболеваниями. Задачей настоящего изобретения является улучшение фунгицидных композиций согласно известному уровню техники с достижением реального контроля грибковых заболеваний. Предметом настоящего изобретения является фунгицидная композиция, содержащая ломимо обычных носителей и вспомогательных компонентов, от 25 до 85вес.% смеси активных компонентов следующего типа: А) одного из перечисленных ниже производных акриламида: метил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2,6ксилил)-D,L-аланината (Металакасил); метил-N-фенилацетил-N-(2,6-ксилил)-D,L-аланинат (Беналаксил); 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-2',5'-ксилидид (Оксадиксил); N-изоксазол-5-ил-N-(2,6-ксилил)-D,L-аланин (метиловый эфир) (L АВ 149202 F); Б) одного из перечисленных ниже производных морфолина: 2,6-диметил-4-тридецилморфолина (Тридеморф); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолина (Додеморф); (±)-цис-4-[3-(4-третбутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин (Фенпропиоморф); смесь N-алкил(содержащий 12 атомов углерода)-2,6-диметилморфолина и N-алкил(содержащий 12 атомов углерода)-2,5-диметилформолина (Альдиморф), наряду с В) одним из перечисленных ниже фунгицидов: диметил-4,4-(о-фенилен)-бис-(3-тиоаллофанат) (Тиофанатметил); метилбензимидазол-2-илкарбамат (Карбендазим) млм (ВСМ); метил-1-(бутилкарбамолил)бензимидазол-2-илкарбамат (Беномил); 2-(4-тиазолил)-1Н-бензимидазол (Тиабендазол). В композициях согласно настоящему изобретению соотношение количества активных компонентов А, Б и В лежит в пределах 1- : 3 - 5 : 3 предпочтительно составляет 1 : 4 : 4. Было неожиданно обнаружено, что при использовании фунгицидной композиции в, соответствии с настоящим изобретением наблюдается повышенная активность по отношению к различным видам грибковых заболеваний, обусловленная синергетическим эффектом, а не просто суммарным воздействием смеси. Наличие подобного эффекта может быть установлено, например, при использовании формулы Колби: где X - представляет собой эффективность компонентов А + Б, a Y представляет собой эффективность компонента В +. Другой метод расчета состоит в применении модели в соответствии с которой токсическое воздействие различных компонентов сравнивается при одной и той же концентрации, т.е. каждый из компонентов фунгицидной композиции испытывают в том же количестве, что и общее количество исследуемой смеси; при этом критерий синергетического эффекта выражается следующей формулой: в которой - представляет собой наименьшее стандартное отклонение при вероятности P = 5% в данном эксперименте, CTi - представляет собой эффект воздействия i - того компонента при обработке фунгицидной смесью, MRVmax - представляет собой максимальное значение воздействия наиболее токсичного компонента композиции, если бы он был применен в одиночку в количестве, соответствующем общему количеству фунгицидной смеси. В том случае, если Xi имеет положительное значение существует синергетизм, а если Xi имеет отрицательное значение - антагонизм действия компонентов смеси. При расчете по модели SUN используют показатель сравнительной токсичности, рассчитываемый по следующей формуле где ЭДУ50 представляет собой эффективность известной смеси Y; ЭД50 представляет собой эффективность активного компонента Z; а и б представляют собой текущее значение концентрации в весовых частях компонентов Y и Z в композиции. Дополнительное преимущество композиции согласно настоящему изобретению заключается в уменьшении риска образования условий "привыкания", что означает уменьшение вероятности появления грибковых штаммов, способных противостоять воздействию отмеченных выше соединений, в результате воздействия обработки заявленной композиции. Этот эффект обусловлен различным воздействием компонентов композиции и отсутствием положительного взаимного "привыкания" под воздействием указанных компонентов. Композиции согласно изобретению, полученные в соответствии с обычными известными способами и их воздействие иллюстрируются приведенными ниже примерами. Пример 1. В 508г воды растворяют 21,2г "Тенсилин FN-80", 7,6г "Тенсиофикс CG-21" и 7,6г "Тенсиофокс B-7425". К полученному раствору добавляют при медленном помешивании 47,5г этиленгликоля и при интенсивном перемешивании - 156г Карбендазима и 38г LAB-149202F. После гомогенизации суспензии ее переводят в мельницу емкостью 1,5л, содержащую кварцитовые шарики диаметром 1мм. Перемалывание в мельнице продолжают в течение 30 минут, вначале при скорости вращения 1440об/мин, а затем при 30об/мин. К суспензии добавляют раствор следующего состава: 156г Тридеморфа, 4г Тритона X-15, 31,2г Тритона X-114. После перемешивания к суспензии добавляют 16,8г парафинового масла и 1,8г Эмульсогена M. После перемешивания стеклянные (кварцитовые) шарики отделяет на фильтре. Флотационная емкость суспензионного концентрата составляет 95% при определении по методу CIPAC. Пример 2. В гомогенизатор для порошков емкостью 3л вводят 200г Вессалона S. К 261г Тридеморфа добавляют 6,6г Тритона X-15, 52,8г Тритона X-114 и 6,6г Тритона X-45. При медленном перемешивании из указанных компонентов получают гомогенный раствор. Указанный раствор добавляют к Вессалону S при медленном перемешивании. После дополнительного перемешивания к смеси добавляют 250г Карбендазина и 88г LAB-149202F. После проведения гомогенизации в течение 5 минут к смеси добавляют 50г Атлокс-5320 и 75г Атлокс-4862, и по истечении еще 5 минут получение смеси завершают введением 10г Аэросила. Порошковую смесь гранулируют в виде двух порций в лабораторном грануляторе с использованием воды (на 500г порошкообразной смеси добавляют 66мл воды). Полученные гранулы сушат в сушильном шкафу при 60°C до постоянного веса. Размер 95% частиц гранулята лежит в пределах от 0,1 до 0,6мм. Флотационная емкость полученного продукта равняется 84% по CIPAC. Пример 3. В гомогенизатор емкостью 3л загружают 150н Цеодекс-414, используемого в качестве наполнителя. В отдельной емкости при медленном перемешивании готовят смесь 266г Тридеморфа, 6,8г Тритон X-15, 6,8г Тритон X-45 и 54,2г Тритон X-114. При этом получают гомогенный раствор, который переводят при перемешивании с постоянной скоростью в гомогенизатор. После гомогенизации смеси к ней добавляют 266г Карбендазина и 66,6г Беналаксида. Смесь вновь гомогенизируют, после чего к ней добавляют при непрерывном перемешивании 88,6г сахарозы, 30г смачивающего агента 1S (фирмы Хэхст) и 65г лигносульфоната натрия. Порошкообразную смесь измельчают в воздушной мельнице до получения частиц размером 10мкм. Флотационная емкость полученного порошка составляет 87% по нормам CIPAC; время смачивания равно 18сек. Пример 4. В мельнице емкостью 1,5л, содержащей 60,54г воды, получают смесь ее с 6,55г этиленгликоля. К полученному раствору добавляют 2,21г Тензиофикс B-7425, 1,7г Тенсилин Г-80, 12,5г Карбендазима и 3,1г Беналаксила. Мельницу заполняют стеклянными кварцитовыми шариками диаметром 2мм и пускают в ход механизм мельницы, которая функционирует в течение 30 минут при скорости вращения 800об/сек. По истечении указанного промежутка времени к суспензии добавляют следующий раствор: 9,4г Тридеморфа, 0,23г Тритон X-15, 0,23г Тритон X-45 и 1,84г Тритон X-114 предварительно гомогенизированных. После перемешивания смеси к ней добавляют 1,35г парафинового масла и 0,15 Эмульсогена М. Из суспензии отфильтровывают стеклянные кварцитовые шарики. Затем к раствору добавляют 0,2г Тенсиофикс-821 с использованием мешалки, имеющей значительный момент вращения. Флотационная емкость суспензии в соответствии с нормами СІПАС равна 97% (98% частиц имеет размер менее 5мкм). Пример 5. К 605,4г воды добавляют 65г этиленгликоля, 22,2г Тенсиофикс СС-21 и 17г Тенсилин FN-80. К раствору добавляют 125г Карбендазима и 31г Металаксила, используя при этом для непрерывного перемешивания мешалку со значительным моментом вращения. При максимальной скорости вращения мешалки (12000об/мин) происходит гомогенизация суспензии. Затем суспензию выливают в лабораторный смеситель емкостью 1500мл и заполняют его керамическими шариками диаметром 1мм. Мешалка смесителя функционирует при максимальной скорости вращения (1440об/мин) в течение 30 минут. После этого в смеситель вводят раствор 94г Тридеморфа, 2,3г Тритон X-15, 2,3г Тритон X-45 и 18,4г Тритон X114, и продолжают перемешивание в течение еще 5 минут. Стеклянные шарики отделяют от суспензии фильтрованием. Используя смеситель со значительным моментом вращения, к суспензии добавляют предварительно суспендированную смесь, состоящую из 13,5г парафинового масла, 1,5г Эмульсогена М и 2г Тенсиофикс 821, после чего смесь гомогенизируют в течение 3 минут. Флотационная емкость полученной суспензии соответствует 92% по нормам CIPAC. Средний размер 97% частиц не превышает 5мкм. Пример 6. В лабораторную мельницу для получения порошков емкостью 3л вводят 300г Вессалона. К 266г Тридеморфа добавляют при медленном перемешивании 4г Тритон X-15,4г Тритон X-45 и 25г Тритон X-114. Раствор Тридеморфа медленно вливают при перемешивании в мельницу для получения порошков. Затем туда же добавляют при непрекращающемся перемешивании смесь 266г Карбендазима, 66г Металаксила, 30г агента смачивания 1 и 39г лигнинсульфата натрия. По истечении 2 минут гомогенизации порошкообразную смесь переводят в лабораторную воздушную мельницу, где измельчают ее до получения частиц размером 10мкм. Флотационная емкость порошкообразной смеси составляет 86% по нормам CIPAC, а время смачивания (растворение) равно 23сек. Пример 7. В лабораторную мельницу для получения порошков емкостью 3л вводят 549,5г Вессалона S. К 131г Тридеморфа добавляют 3,3г Тритон X-15, 26,4г Тритон X-114 и 3,3г Тритон X-45, после чего при медленном перемешивании добиваются получения гомогенного раствора. Этот раствор добавляют при медленном перемешивании к Вессалону. После дополнительного перемешивания к смеси добавляют 175г Карбендазима и 44г LAB 149202F. После гомогенизации смеси в течение 5 минут к ней добавляют 25г Атлокс-5320 и 37,5г Атлокс-4862, после чего перемешивают еще в течение 5 минут и завершают получение композиции введением в нее 10г Аэросила. Порошкообразную смесь гранулируют, разбавив ее предварительно на 2 части, в лабораторном грануляторе с использованием воды (к 500г порошкообразной смеси добавляют 65мл воды). Полученные гранулы сушат в сушильном шкафу при 60°C до постоянного веса. Размер частиц гранулированного продукта таков, что 95% их числа имеют диаметр в пределах от 0,1 до 0,6мм. Флотационная емкость полученного продукта соответствует 84% по нормам CIPAC. Пример 8. В мельницу-гомогенизатор емкостью 3л вводят 575г Цеолекс-414, используемого в качестве носителя. В отдельной емкости смешивают при медленном перемешивании 133г Тридеморфа, 314г Тритон X-15, 3,4г Тритон X-45, и 27,1г Тритон X-114. Получают гомогенный раствор, который переводят при непрерывном перемешивании в гомогенизатор. После гомогенизации добавляют к смеси 133г Карбендазима и 33,3г Беналаксила. Смесь гомогенизируют, после чего при перемешивании добавляют к ней 44,3г сахарозы, 15г смачивающего агента (фирмы "Хёхст") и 32,5г Лигносульфоната натрия. После этого смесь перемешивают в течение еще 3 минут. Порошкообразную смесь измельчают в воздушной мельнице с получением частиц размером 10мкм. Флотационная емкость полученного порошкообразного продута составляет в соответствии с нормами CIPAC 87%, а время смачивания равно 18сек. Пример 9. В лабораторную мельницу-гомогенизатор емкостью 3л вводят 648г Вессалона. К 133г Тридеморфа при медленном перемешивании добавляют 2г Тритон X-15, 2г Тритон X-45 и 12,5г Тритон X114. Полученный раствор Тридеморфа при перемешивании медленно выливают в мельницу для получения порошков. После этого туда же добавляют при перемешивании смесь 133г Карбендазима, 33г Металаксила, 15г смачивающего агента 1 и 19,5г лигносульфоната натрия. По истечении 2 минут гомогенизации порошкообразную смесь переводят в лабораторную воздушную мельницу и измельчают до получения частиц размером менее 10мкм. Флотационная емкость порошкообразной смеси составляет в соответствии с нормами CIPAC 86%, а время смачивания равно 23сек. Ниже представлены составы композиций по примерам 1, 4, 5, 7 и 9, выраженные в весовых процентах. Пример 10. Состав, вес.%: Активная смесь (LAB 149202F + тридеморф + беномил в соот. по весу 1 : 4 : 4) 40,0 Эмульсоген 1 - 40 4,0 Твин 20 0,5 Твин 40 1,0 Твин 80 0,5 Силикагель 10,0 Диатомовая земля 10,0 Декстран 22,0 Полиэтиленгликоль 8,0 Циклогексанон 4,0 Пример 11, Состав, вес.%: Активная смесь (металксил + альдиморф + карбендазим в соотн. 1 : 4 : 4) 25,0 Твин 20 3,0 Твин 80 5,0 Силикагель 17,0 Каолин 50,0 Пример 12. Состав, вес.%: Активная смесь (оксадиксил + тридеморф + манкозеб в соотн. 1 : 4 : 4) 25,0 Лигносульфонат кальция и натрия 5,0 Олеил-метил-таурин 5,0 Силикагель 20,0 Каолин 45,0 Пример 13. Состав, вес.%: Активная смесь (металаксил + альдиморф + цинаб в соотн. 1 : 4 : 4) 20,0 Цеолекс 58,0 Сахароза 4,0 Диатомовая земля 15,0 Тритон X-15 0,25 Тритон X-45 0,25 Твин 20 0,5 Лигносульфонат натрия 1,0 Смачиватель 15 1,0 Пример 14. Состав, вес.%: a) Активная смесь (металаксил + додеморф + тиабендазол в соотн. 1 : 5 : 6) 85,0 Бета-циклодекстрин 4,0 Декстран 5,0 Атлокс 3308 2,0 Генапол С-050 2,0 Генапол 0 - 100 1,0 Тритон X-45 0,5 Твин 20 0.5 b) Активная смесь (беналаксил + додеморф + тиабендазол в соотн. 1 : 2,5 : 3) 75,0 Бета-циклодекстрин 8,0 Декстран 5,0 Каолин 5,0 Атлокс 4861В 3,0 Акропал 23 1,0 Генапол Т-050 1,0 Сапогенат 8 1,5 Тритон X-100 0,5 Ниже представлены составы по примерам 15 и 16, вес.%: Активные компоненты 40 Полиэтиленгликоль 8 Циклогенсанон 4 Эмульсоген 1 - 40 4 Tween 20 4 Tween 40 1 Tween 80 0,5 Декстран 22 Диатомовые земли 10 Силикагель 10 В качестве активных компонентов используют карбендазим, тридеморф, металаксил, их смеси, например, Карбендазим + тридеморф (1 : 1) Карбендазим + металаксил (4 : 1) Тридеморф + металаксил (4 : 1) Карбендазим + тридеморф + металаксил (4 : 4 : 1) Беномил + тридеморф + беналаксил (4 : 3 : 1) Беномил + фенпропиморф + беналаксил (4 : 3 : 1) Используемые согласно изобретению вспомогательные материалы и наполнитель а) Поверхностно-активные продукты (смачивающие и эмульгирующие средства); Тенсилин FN-80 (Кутрилин); алкилароматический эфир полигликоля; Тритон X-15, X-45 и X-114 (фирма" Ром энд Хасс"): октилфенолполигликолевый эфир; Тенсиофикс CG-21, B-7425 (Тенсиа): алкиларалкилсульфонат и фосфат, сложные эфиры и неионные поверхностно-активные смеси соответственно; Эмульсоген М (фирма "Хёхст"): полигликолевый эфир жирных спиртов; Атлокс-5320 (Атлас ICI): неионный поверхностноактивный продукт; Смачивающий агент I (фирма "Хёхст"): Диалкилсульфосукцинат. б) Диспергирующие агенты: Лигносульфонат натрия; Атлокс-4862: алкиларилсульфонатформальдегид (продукт конденсации). в) Агенты-антифризы: Этиленгликоль, г) Наполнители и носители: Вессалон S (фирма "Дегусса"): синтетическая кремниевая кислота; Аэросил-300 (фирма "Дегусса"): кремниевая кислота с большой удельной поверхностью; Сахароза; Цеолекс-414 (Цеофин): натрийалюмосиликат; Парафиновое масло; Силикагель; Каолин; Диатомовая земля д) Средства, ингибирующие седиментацию: Тенсиофикс-821 (Тенциа): синтетический полисахарид. Коммерческие наименования и товарные знаки имеющихся в продаже пестицидов, используемых в примерах, которые иллюстрируют действие композиции согласно изобретению. Пример 17. Фунгицидная эффективность по отношению к ложной мучнистой росе подсолнечника. Ростки подсолнечника возрастом 3 дня (Helianthus anmis L. cv. ck) заражают суспензией споранил 12,5 ´ 105мл/грибка Plasmopara haistect погружением ростков в суспензию на 16час. при 17°. Затем проводят обработку фунгицидом. Ростки помещают в соответствующую концентрацию испытуемого химиката по примеру 10, инкубируют 18час и высаживают (5 ростков на горшок). Ростки подсолнечника выращивают в теплице до появления симптомов поражения ложной мучнистой росой (задержка роста, хлороз, листьев, споруляция). Для регистрации влияния химиката на заболевание проводят оценку через 8 и 16 дней после высаживания и определяют степень заражения для каждого растения через 16 дней. В соответствии с этим влияние на мучнистую росу оценивают по следующим трем различным параметрам; (A) ингибирование задержки роста зараженных растений подсолнечника (задержка роста является одним из наиболее характерных симптомов); (B) ингибирование системного роста грибка на растении-хозяине и (C) разрушающее действие на стадию грибкового размножения на растении-хозяине. Результаты экспериментов выражают в % от контроля и эффективность каждого соединения выражают как значение ЭД-50 (мг/л) с помощью метода адаптации кривой на основе логарифмической функции. (A) Оценка ингибирования задержки роста. Через 8 дней после высаживания высоту каждого ростка подсолнечника измеряют от уровня почвы и из этих данных эффект обработки рассчитывают по следующей формуле: где RS - ингибирование задержки роста; X - измеренная высота растения (мм); C1 является высотой незараженного контрольного растения; C2 представляет собой высоту зараженного и необработанного растения, мм (контроль). (B) Оценка ингибирования системного распространения P.haistedii на ростках подсолнечника. Через 16 дней после высаживания сегменты эпикотиля (длиной 1см) подсолнечника вырезают и микроскопически исследуют на присутствие грибка. Индивидуальные растения с типичными симптомами заболевания оценивают как зараженные и не включают в микроскопическое исследование. Этот параметр аналогичен полевому эффекту, поскольку после фунгицидной обработки у зараженных растений не обнаружено типичных симптомов заболевания. (C) Оценка разрушающего действия. Через 16 дней после посадки сегменты нижнего гипокотиля (около уровня почвы) (длина 1см) вырезают у испытуемого растения подсолнечника и микроскопически проверяют на присутствие грибка. Растения с типичными симптомами заболевания (споруляция и/или хлороз листьев) оценивают как зараженные и не исследуют микроскопически. Этот параметр считается практически полезным при определении эффективности фунгицидов против грибков на семена и в почве. Пример 18. Фунгицидная эффективность по отношению к ложной мучнистой росе подсолнечника. Ростки подсолнечника (Helianthus amnus L. cv GK-70) возрастом 3 дня заражают суспензией спорангия (2,5 ´ 10/мл) грибков Plasmopara haistedii погружением ростков в суспензию на 16час при 17°C. Затем ростки переносят в горшки, наполненные стерильной землей и выдерживают 16 дней в теплице до появления на растениях первых хлоротических пятен. Затем ростки подсолнечника обрабатывают фунгицидом по примеру 10. Во всех этих экспериментах использовали концентрацию беналаксила 50мг/л и все компоненты в нужных концентрациях наносили за 1час до захода солнца. Эффект опрыскивания оценивали через 7 дней после переноса растений во влажную камеру на ночь при 18°C для индуцирования споруляции. Для определения интенсивности споруляции использовали шкалу от 0 до 4, оценивая следующим образом площадь котиледона, занятую зооспораниием: 0 отсутствие споруляции; 1 - споруляция наблюдается на площади менее 1/4; 2 - споруляция наблюдается на 1/4 - 3/4 площади; 3 - споруляция наблюдается на более чем 3/4 площади и 4 - споруляция имеется на всей площади котиледона. Интенсивность споруляции (т.е. распространения спорангия, покрывающего котиледон) рассчитывают по формуле Мак-Кини и процент ингибирования (по отношению к необработанному контролю) рассчитывают по следующей формуле: где M Vk - значение Мак-Кини, полученное для интенсивности споруляции на необработанных контрольных растениях; X1 - значение Мак-Кини для интенсивности споруляции на растениях, обработанных соединением. Пример 19. Покрытие семян композицией с целью предотвращения грибковых заболеваний (Pythium, Fusarium spp., Rhizoctonia spp) на горохе. Семена гороха (Picum sativum cvGloriosa) стерилизуют с поверхности 0,1% сублиматом, после чего осуществляют их покрытие и обработку активным компонентом в виде препарата по примеру 11. С целью улучшения адгезии в процессе нанесения покрытия добавляют раствор Твин-80. Семена с нанесенным на них покрытием высевают в зараженную почву. 14 суток спустя появления всходов осуществляют как качественную, так и количественную оценку фунгицидного воздействия. Эффективность воздействия оценивали по формуле где A - % зараженных растений из обработанных семян; B - % зараженных растений из необработанных (контрольных) семян. Пример 20. Эксперименты по нанесению покрытия на семена маиса. Степень заражения семян маиса культурой Fusarium, используемой для лабораторных нужд, составляет 29,5%, но общее поражение достигает 100%, так что семена становятся непригодными для посева. После проведения обработки и инкубирования в среде Papa vizas оценивают степень поражения партий семян 4 ´ 100. Эффект воздействия комбинации (СНВА 6 - 11) сравнивают с эффектом воздействия стандартной смеси, используемой в Венгрии и состоящей из Кольфуго Экстра (20% - ный Карбендазим) + Хинолят V-4-X (2,0л) + 1,0кг/т соответственно. Полученные результаты приведены в табл.4. Пример 21. Эксперименты по нанесению покрытия на семена сои Acternaria Fusarium Aspergilius. Эффективность каждого вида обработки оценивают вначале в ходе лабораторных исследований с использованием комбинации патогенных препаратов (на образцах семян сои в виде партий 2 ´ 100). При проведении опытов в полевых условиях замеряют урожай сои, обработанной различными фунгицидами и выражают полученные значения в кг/участок (2м2). Пример 22. Возможность контроля популяций патогенных грибковых заболеваний, связанных с образованием корневой гнили у саженцев. Растения в стадии саженцев подвержены ряду заболеваний, связанных с почвой или с заражением семян или корней грибковыми заболеваниями с различным расположением мест поражения (обычно объединяемых в группу патогенных воздействий, "связанных с образованием корневой гнили" у растений (Дж. Диксон "Заболевания овощных растений", Максиллан Пресс, Лондон, 1981). Некоторые патогенные культуры' могут быть удалены в результате воздействия эффективных фунгицидных препаратов. Однако виды культур, нечувствительные к препарату данного типа, могут развиваться очень быстро, "взрывообразно". Эту проблему можно решить в результате применения фунгицидов, обладающих широким спектром воздействия. Однако подобные соединения часто являются весьма опасными с точки зрения загрязнения окружающей среды. Нельзя исключить возможность накопления токсичных продуктов (например ртути, олова, алюминия или канцерогенных метаболитов, например, ЭТУ), и использование подобных препаратов может быть запрещено. Кроме того, по отношению к высокоэффективным и селективным фунгицидным композициям, безопасным с точки зрения защиты природы и человека (таким как например карбендазим, Металаксил), микроорганизмы, для борьбы с которыми они предназначены, быстро "привыкают", становясь нечувствительными к воздействию фунгицидов. Появление такого явления, как потери чувствительности к воздействию фунгицидов, носит генетический характер. В популяции патогенов появляются индивидуальные организмы, несущие гены, ответственные за наличие возможности ослабления воздействия фунгицидов. Затем количество индивидуальных организмов подобного рода, несущих указанные гены, быстро увеличивается при обработке данным типом фунгицида, что справедливо в частности для грибков, находящихся в почве, или поражающих различные таксономические положения, связанные с явлением корневой гнили, в результате чего возникает необходимость в использовании фунгицидных препаратов широкого спектра воздействия. Применение особо селективных и оптимизированных смесей представляется необходимым вследствие того, что выдвигается требование в наивысшей степени селективной обработки при одновременной возможности борьбы с культурами, обладающими способностью противостоять воздействию конкретных фунгицидов. В табл.6 приведены данные по модельному опыту, из которых следует, что в случае фунгицидных популяций, состоящих из представителей с различной чувствительностью к фунгицидам, вызывающих заболевание корней гнилью, можно достигнуть значительных успехов в борьбе с ними посредством подбора соответствующей комбинации синергетически взаимодействующих фунгицидных препаратов. Помимо того факта, что патогенез, связанный с заболеванием корневой гнилью, может быть эффективно поставлен под контроль, синергетические фунгицидные композиции уменьшают стоимость и пестицидное заражение окружающей среды в результате простого увеличения их эффективности воздействия на микроорганизмы, для борьбы с которыми они предназначены. Далее, в результате применения композиций согласно изобретению достигается и экономически синергетизм, вследствие того, что для достижения одного и того же эффекта применяют меньшие количества химических препаратов, в результате уменьшения стоимости их введения, а также экономии, достигаемой за счет увеличения урожая и уменьшения возможности "привыкаемости" вредных культур. Описание условий проведения опытов. Путем соматической гибридизации (см. Мольнар с сотр. Exp. Mycol., 9, 326 - 333, 1985), и массовой селекции спонтанно возникающих мутантов (см. Орош., Tao. - Ber. Akaod. Ldw DDR, Берлин, 253, с.177 183, 1987) получают штаммы (клоны Fusarium oxysporum и Phytophthora parasitica), обладающие в высшей степени различной чувствительностью к воздействию фунгицидов, которые и используют в опытах. Эффективность фунгицидов определяют на обычных пластинах на агар-агара путем измерения радиальной скорости роста мицелия по истечении 48 часов. Эффект воздействия фунгицида характеризуют процентом ингибирования радиального роста колоний. Поскольку степень выживаемости популяции при вредных воздействиях всегда определяют по той части популяции, которая оказывает наибольшее сопротивление указанному вредному воздействию, для сравнения результатов опытов используют наиболее эффективную обработку (МРТ). Пример 23. Подавление Botrytis tulipau (Lib) Lin. d., Botrytis cinerea Pers. ex Fr. и Fusarium spp. на тюльпанах. Луковицы тюльпанов выдерживают в 40% растворе фунгицида перед высаживанием. Эффективность обработки оценивают во время цветения визуально, проверяя частоту симптомов у растений (листья с пятнами, увядание лепестков). Луковицы исследуют также микроскопически после сбора урожая. Пример 24. Подавление Pseudoperonospora cubensis на огурцах. Растения обрабатывают рецептурами по примеру 10 (850л/га) обычным образом в момент первого появления признаков заражения мучнистой росой (Pseudoperonospora cubensis) и затем нанесение дополнительно проводят в зависимости от динамики эпидемии. Степень заражения новых появляющихся листьев проверяют через 6 дней после нанесения. Число поражений подсчитывают на 20 листьях при каждой обработке, получая минимальное и максимальное значения. Эффективность рецептур рассчитывают так, как описано в примере 19. Пример 25. Влияние беналаксила, офураса, тридеморфа и беномила и их сочетаний на споруляцию Plasmopara halstedii). Саженцы подсолнечника (Helianthus annuus с GK-70), зараженные в виде ростков v, выросшие в теплице, опрыскивают рецептурой по примеру 10 и затем растения помещают для высушивания во влажную камеру. Оценивают степень споруляции и определяют эффективность наработки по Oros and Viranyi 1987), Ann. appl. Biol., 110. 53 - 63. Пример 26. Подавление настоящей мучнистой росы, устойчивой к действию беномила на ячмене. Растения ячменя в возрасте 7 дней заражают конидием Erysiphe graminss и через 24 часа опрыскивают растворами рецептур по примеру 10. Через 3 дня после появления первых симптомов мучнистой росы подсчитывают спорулирующих колоний на единичных листьях и выражают эффективность обработки в % ингибирования инфекции по сравнению с необработанным контролем. Пример 27. Подавление чувствительной к бенамилу настоящей мучнистой росы на ячмене. Растения ячменя а возрасте 7 дней заражают конидием Erysiphe graminis и через 24 часа опрыскивают растворами рецептур по примеру 10. На единичных листьях подсчитывают число спорулирующих колонии как в примере 32 и эффективность обработки выражают в % ингибирования инфекции по отношению к необработанному контролю. Пример 28. Обработка корневой рассады можжевельника (Sucsperes comonuris). Корневую рассаду можжевельника погружают в раствор рецептур по примеру 14 перед высаживанием. Эффективность обработки оценивают при появлении первых признаков заболевания. Из зараженных растений выделяют фитопатогенные грибки Fuseccum spp. и Pythum spp. Каждое растение с хорошо развитыми корнями рассматривают как здоровое. Эффективность рецептур оценивают так, как описано в примере 19. Пример 29. Подавление патогенных организмов на саженцах картофеля с помощью додеморфа, тиабендазола, офураса и их сочетаний. Саженцы картофеля переносят в бумажные горшки (твердый разбавитель), пропитанные фунгицидными рецептурами по примеру №14с, после чего их высаживают на поле. Через 3 недели после высаживания оценивают заболевание культуры. Из больных растений выделяют патогенные организмы Fusaunen spp., Verticilleum spp., Pythum spp. и Xasfhumanas vesicatoria. Эффективность обработки оценивают так, как описано в примере 19.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюTamas Detre, Jozsef Sos, Andras Szego

Автори російськоюТамаш Детре, Йожеф Шош, Андраш Сего

МПК / Мітки

МПК: A01N 47/34, A01N 47/18, A01N 47/38, A01N 43/80, A01N 43/78, A01N 43/76, A01P 3/00, A01N 37/44, A01N 43/84

Мітки: фунгіцидна, захисту, композиція, рослин

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/15-25956-fungicidna-kompoziciya-dlya-zakhistu-roslin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фунгіцидна композиція для захисту рослин</a>

Попередній патент: Упаковка для рідини

Наступний патент: Спосіб очищення гліцеридного масла

Випадковий патент: Спосіб виконання полімерного покриття бетонної чаші басейну