Спосіб перетворення виштовхувальної сили рідини у механічну енергію та пристрій для його здіснення

Номер патенту: 23122

Опубліковано: 30.06.1998

Автори: Аракчеіва Тетяна Василівна, Колкаманов Василь Васильович, Колкаманов Василь Никитич

Формула / Реферат

1. Способ преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию, при котором для выработки энергии используют выталкивающую силу, равную массе жидкости, вытесненной телом, отличающийся тем, что используют гидростатическое давление жидкости, для чего на дно заглубленного и заполненного водой гидротехнического сооружения опускают полую емкость, имеющую верхние и нижние крышки, жидкость из емкости удаляют путем ввода в нее вытеснителя, который совершает возвратно-поступательные движения, при этом последовательно закрывают сначала верхние, а затем нижние крышки, а возникшую по закону Архимеда выталкивающую силу преобразуют в механическую энергию.

2. Устройство для преобразования выталкивающей силы в механическую энергию, содержащее заглубленное гидротехническое сооружение и рабочий орган, отличающееся тем, что заглубленное гидротехническое сооружение заполнено водой, на дне сооружения расположено основание, на котором установлен вытеснитель, соосно которому с возможностью вертикального перемещения размещен выполненный в виде полой емкости, имеющей верхние и нижние крышки, толкатель, с боковых сторон толкателя размещены две оси, на которых установлена зубчатая штанга, соединенная одним концом посредством зубчатого сектора со стрелкой, напоминающей стрелу подъемного крана, другой конец которой, выполненный в виде цилиндрического шарнира, соединен с валом, опирающимся на подшипники, которые укреплены на боковых стенках жестко установленной на фундаменте рабочей машины, выполненной в виде прямоугольной объемной фигуры, в средней части вала жестко закреплено храповое колесо, зубья которого контактируют с зубьями собачки, установленной между боковыми шарнирами стрелы; радиальные планки, расположенные с наружной стороны боковых шарниров, удерживают две пластины, одна из которых - прямоугольная, а другая - управляющая, согнутая по радиусу, с закрепленными на их поверхности дорожками, по поверхности которых во время движения стрелы перемещаются ролики двух пневмоплунжеров, каждый из которых соединен с пневмопроводом, который в свою очередь подсоединен к полости всасывающего клапана, установленного на корпусе пневмонагнетателя-демпфера, один конец штока которого соединен со стрелой, а другой конец, расположенный внутри цилиндра, представляет собой поршень, в теле которого установлен перепускной клапан, с помощью которого штоковая полость пневмонагнетателя-демпфера сообщается с поршневой полостью.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что вытеснитель выполнен в виде прямоугольной с заостренным концом объемной фигуры.

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем. что на основании установлены стойки-направляющие.

5. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что пневмоплунжер выполнен в виде полого цилиндра, внутри которого на стержне установлен цилиндрический сердечник, верхняя и нижняя головки которого являются клапанами, перекрывающими попеременно верхний и нижний пневмопроводы.

6. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что поршневая полость может быть соединена с полостью пневмоаккумулятора посредством обратного клапана, расположенного на нижней части пневмонагнетателя-демпфера.

7. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что на верхней части оси пневмо-плунжера выполнена электрическая обмотка-соленоид.

Текст

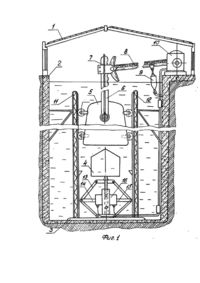

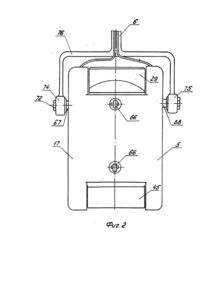

Изобретение относится к области гидроэнергетического строительства и гидроэнергетики, а именно к экологически чистым установкам, предназначенным для получения электроэнергии на водоемах и может быть использовано для преобразования энергии гидростатического давления жидкости в механическую энергию вращения вала рабочей машины в условиях, когда жидкость находится в равновесии, т.е. когда в жидкости отсутствует энергия потока. Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому способу является способ преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию, при котором для выработки энергии используют выталкивающую силу, равную массе жидкости, вытесненной телом [1]. К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится его малоэффективность из-за низкой работоспособности механизма, в связи с тем, что используется подвижный поток жидкости, что препятствует широкому использованию известного способа в народном хозяйстве. Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному устройству является устройство для преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию, содержащее заглубленное гидротехническое сооружение и рабочий орган [1]. К причинам, препятствующим достижению указанного технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится то, что известное устройство требует создания грандиозных искусственных водоемов, имеет несовершенную конструкцию, низкий КПД и низкую работоспособность, что не позволяет решить народно-хозяйственные проблемы в обеспечении энергией и не может иметь массового применения. В основу изобретения поставлена задача создания экологически чистого высокоэффективного энергоисточника за счет использования гидростатического давления жидкости и усовершенствования конструкции известного устройства. Технический результат - повышение КПД и работоспособности устройства, способного улучшить экологическую обстановку в любом регионе. Указанный единый технический результат по объекту-способу достигается тем, что в известном способе преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию, при котором для выработки энергии используют выталкивающую силу, равн ую массе жидкости, вытесненной телом, особенность заключается в том, что используют гидростатическое давление жидкости, для чего на дно заглубленного и заполненного водой гидротехнического сооружения опускают полую емкость, имеющую верхние и нижние крышки, жидкость из емкости удаляет путем ввода в нее вытеснителя, который совершает возвратнопоступательные движения, при этом последовательно закрывают сначала верхние, а затем нижние крышки, а возникшую по закону Архимеда выталкивающую силу преобразуют в механическую энергию. Причинно-следственная связь между совокупностью признаков заявляемого объекта-способа и техническим результатом заключается в том, что: - используют гидростатическое давление жидкости; - используют случай, когда энергия земного тяготения через посредство жидкости преобразуется в механическую энергию без затрат энергоносителей; - использование полой емкости, имеющей верхние и нижние крышки и вытеснителя, совершающего возвратно-поступательные движения обеспечивает высокую работоспособность и высокий КПД без дополнительных сил извне, что обеспечивает достижение вышеизложенного технического результата. Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений по объекту-устройству достигается тем, что в известном устройстве преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию, содержащем заглубленное гидротехническое сооружение и рабочий орган, особенность заключается в том, что заглубленное гидротехническое сооружение заполнено водой, на дне сооружения расположено основание, на котором установлен вытеснитель, соосно которому с возможностью вертикального перемещения размещен выполненный в виде полой емкости, имеющей верхние и нижние крышки, толкатель, с боковых сторон толкателя размещены две оси, на которых установлена зубчатая штанга, соединенная одним концом посредством зубчатого сектора со стрелой, напоминающей стрелу подъемного крана, другой конец которой, выполненной в виде цилиндрического шарнира, соединен с валом, опирающимся на подшипники, которые укреплены на боковых стенках, жестко установленной на фундаменте рабочей машины, выполненной в виде прямоугольной объемной фигуры, в средней части вала жестко закреплено храповое колесо, зубья которого контактируют с зубьями собачки, установленной между боковыми шарнирами стрелы; радиальные планки, расположенные с наружной стороны боковых шарниров, удерживают две пластины, одна из которых - прямоугольная, а другая - управляющая, согнутая по радиусу, с закрепленными на их поверхности дорожками, по поверхности которых во время движения стрелы перемещаются ролики нескольких пневмоплунжеров, каждый из которых соединен с пневмопроводом, который в свою очередь подсоединен к полости всасывающего клапана, установленного на корпусе пневмонагнетателя-демпфера, один конец штока которого соединен со стрелой, а другой конец, расположенный внутри цилиндра, представляет собой поршень, в теле которого установлен перепускной клапан, с помощью которого штоковая полость пневмонагнетателя-демпфера сообщается с поршневой полостью. Кроме того, особенность устройства заключается в том, что вытеснитель выполнен в виде прямоугольной с заостренным концом объемной фигуры. На основании установлены стойки-направляющие. Пневмоплунжер выполнен в виде полого цилиндра, внутри которого на стержне установлен цилиндрический сердечник, верхняя и нижняя головки которого являются клапанами, перекрывающими попеременно верхний и нижний пневмопроводы. Кроме того, поршневая полость может быть соединена с полостью пневмоаккумулятора посредством обратного клапана, расположенного на нижней части пневмонагнетателя-демпфера. Кроме того, на верхней части оси пневмоплунжера выполнена электрическая обмотка-соленоид. Между совокупностью существенных признаков и техническим результатом заявленного объектаустройства существует причинно-следственная связь: конструктивное решение вытеснителя, совершающего возвратно-поступательные движения и толкателя, выполненного в виде полой емкости, имеющей верхние и нижние крышки обеспечивает выбокую работоспособность устройства, а в целом устройство выполнено так, что его КПД превышает известные устройства того же назначения; монтаж устройства может быть осуществлен в любом районе при наличии заглубленного и заполненного водой гидротехнического сооружения. Технический результат при использовании заявленного устройства может быть достигнут только при наличии всех существенных признаков, при отсутствии одного из них технический результат достигнут быть не может. Заявленная группа изобретений соответствует требованию единства изобретения, поскольку группа разнообъектных изобретений образует единый изобретательский замысел, причем один из заявленных объектов группы - устройство для преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию предназначено для осуществления другого заявленного объекта группы - способа преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию, при этом оба объекта группы изобретений направлены на решение одной и той же задачи и получение единого технического результата. Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной группы изобретений как для объекта-способа, так и для объекта-устройства, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналоги как для способа, так и для устройства заявленной группы, характеризующиеся признаками, идентичными всем существенным признакам как способа, так и устройства заявленной группы изобретений. Выявленный прототип как для способа, так и для устройства - как наиболее близкий по совокупности признаков аналог, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличи тельных признаков для каждого из заявленных объектов группы, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, каждый из объектов группы изобретений соответствует условию "новизна". Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - толкатель (без обтекателя); на фиг. 3 - вид толкателя сбоку; на фи г. 4 - вид механизмов, управляющих верхней левой крышкой толкателя; на фиг. 5 - вид толкателя сверху, крышки толкателя открыты; на фиг. 6 - вертикальный разрез верхней части ' толкателя; на фиг. 7 - поперечный разрез боковины конуса; на фиг. 8 - поперечный разрез крышки и уплотнительной прокладки, прилегающей к выступу конуса; на фиг.9 - вертикальный разрез толкателя: на фиг.10 - компоновка узлов толкателя и управляющих пневмопроводов со стрелой; на фиг.11 сечение по оси клапана разрежения; на фиг. 12 - вытеснитель, вид сбоку; на фиг. 13 -рабочая машина, крышка машины открыта; на фиг. 14 - вид рабочей машины со стороны стрелы, крышка закрыта; на фиг. 15 вертикальный разрез корпуса рабочей машины; на фиг. 16 - крепление собачки на конце стрелы, вид сверху; на фиг. 17 - компоновка конца стрелы и храпового колеса на валу рабочей машины; на фиг. 18 - панель управления рабочей машины, вид сверху; на фиг.19 - пневмоплунжеры. общий вид; на фиг.20 - продольный разрез управляющего пневмоплунжера; на фиг. 21 - положение пневмоплунжера в момент, когда толкатель движется вверх; на фиг. 22 - продольный разрез пневмонагнетателя-демпфера; на фиг. 23 - продольный разрез клапана пневмонагнетателя-демпфера; на фиг. 24 - продольный разрез регулирующего вентиля пневмонагнетателя-демпфера; на фиг. 25 -общий вид пневмоаккумулятора; на фиг. 26 -продольный разрез редукторного клапана пневмоаккумулятора; на фиг. 27 - расположение вентилей на стенке пневмоаккумулятора; на фиг. 28 - положение рабочих дорожек на секторе управления; на фиг. 29 - положение рабочих дорожек и управляющего пневмоплунжера в момент, когда стрела подходит к верхней "мертвой точке"; на фиг. 30 - крепление рабочих дорожек на секторе управления; на фиг. 31 - то же, без пневмоплунжера; на фиг. 32 - схема управления пневмоцилиндром, воздух подается в штоковую полость; на фиг. 33-то же, воздух подается в поршневую полость; на фиг. 34 - схема пневмоуправления, на фиг; 35 положение дорожек, вид сверху, показано условие "перекрытия клапанов"; на фи г. 36 -положение конца пневмоплунжеров, момент поворота стрелы против часовой стрелки; на фиг. 37 - то же, момент поворота стрелы по часовой стрелке; на фиг. 38 -схема положения крышек и движения вытеснителя из полости толкателя вниз (положения 1-6); на фиг. 39 - вариант установки устройств на плавсредстве и на воде; на фиг. 40 - вариант установки нескольких устройств для работы на один общий вал, вид свер ху. Устройство для преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию устанавливается в закрытом строении 1 (фиг. 1) и содержит заглубленное и заполненное водой гидротехническое сооружение 2. Вода в данном случае находится в неподвижном состоянии и используется в качестве рабочего тела, обладающего энергией гидростатического давления. На дне сооружения 2 расположено основание 3, на котором установлен с возможностью вертикального перемещения вытеснитель 4, соосно которому также с возможностью вертикального перемещения размещен выполненный в виде полой емкости толкатель 5. С боковых сторон толкателя 5 размещены две оси, на которых установлена зубчатая штанга 6, соединенная одним концом посредством зубчатого сектора 7 со стрелой 8. Другой конец стрелы 8 частично опирается на пневмонагнетатель-демпфер 9 и установлен на валу рабочей машины 10. На основании 3 установлены также вертикальные направляющие 11 и 12. Вытеснитель 4 установлен на ромбовидной раме 13 (фиг. 1; фиг. 9), укосины которой стянуты штоками 14 и 15, входящие в полость пневмоцилиндра 16. Толкатель 5 выполнен в виде полой емкости 17 (фиг. 9), снаружи которой на некотором расстоянии от стенок размещен обтекатель 18 (фиг. 3). Вер хняя часть обтекателя 18 по диаметру меньше нижней, в связи с чем толкатель 5 выполнен в виде усеченного конуса. С целью обеспечения отрицательной плавучести толкателя 5 по отношению к окружающей его жидкости, полости между вн утренней стенкой обтекателя 18 и наружной стенкой полой емкости 17 герметичны. С боковых сторон толкателя 5 установлены два верхних пневмоцилиндра 19 и 20. Шток 21 каждого пневмоцилиндра соединен со своим поводком 22 посредством зубчатых реек 23 и 24, подвижно установленных на стойках 25. Зубцы зубчатых реек 23 и 24 взаимодействуют с зубча тыми секторами 26 и 27, которые жестко закреплены один на оси 28 левой крышки 29, другой - на оси 30 правой крышки 31 полой емкости 17. К каждому пневмоцилиндру 19 и 20 подведены две пневмопровода: к левому пневмоцилиндру 19 в штоковую полость подведен пневмопровод 32, а в поршневую полость - пневмопровод 33, к правому пневмоцилиндру 20 в штоковую полость подведен пневмопровод 34, а в поршневую полость - пневмопровод 35. В нижней части толкателя 5 с боковых сторон полой емкости 17 установлены два нижних пневмоцилиндра 36 и 37. К левому пневмоцилиндру 36 подведены два пневмопровода 38 и 39, а к правому пневмоцилиндру 37 - два пневмопровода 40 и 41. Шток 21 левого нижнего пневмоцилиндра 36 через посредство зубчатой рейки 42 взаимодействуют с з убчатым сектором 43, который установлен на оси 44 левой нижней крышки 45. Шток 21 правого нижнего пневмоцилиндра 37 также через посредство зубчатой рейки 46 взаимодействует с зубчатым сектором 47, который также установлен на оси 48 правой нижней крышки 49. Оси 28 и 30 верхних крышек 29 и 31 шарнирно установлены в проушинах 50 и 51 (фиг. 9) и закрыты крышками 52 и 53, которые закреплены на двух вер хних щеках 54 и 55. Аналогично и на двух нижних щеках 56 и 57 с помощью осей 58 и 59, закрытых крышками 60 и 61, установлены нижние крышки 45 и 49 полой емкости 17. Щеки 54, 55, 56, 57 закреплены на корпусе полой емкости 17 внахлест, в результате чего в месте окончания тела полой емкости 17 и примыкания к ней плоскости щеки образуется выступ 62 (фиг. 9), который перекрывается прокладкой 63, закрепленной с внутренней стороны каждой крышки по ее периметру овальным пластичным прижимом 64. Такая конструкция позволяет ребрам крышек при повороте скользить по внутренней поверхности щек вплотную и тем самым исключается доступ воды внутрь полой емкости 17. По боковым сторонам толкателя 5 закреплены в виде треугольных фигур опоры 65 (фиг. 3), на вершинах которых установлены ролики 66, контактирующие с беговыми дорожками, которые выполнены на вертикальных направляющих 11 и 12, и тем самым удерживают толкатель 5 от боковых смещений во время движения толкателя 5 вверх. На боковых сторонах полой емкости 17 также закреплены оси 67 и 68 (фиг. 2). В оси 67 выполнен сквозной канал 69, в котором установлен клапан разрежения 70 (фиг. 10 и 11). Полость клапана 70 с помощью установленного в его хвостовой части трубопровода 71 сообщается с атмосферой. При возникновении в полой емкости 17 разрежения, тарель клапана 70 смещается влево (фиг. 11), заполняя полость емкости 17 атмосферным воздухом, в результате чего исключается подсос воды в полую емкость 17. Трубопровод 71 закреплен на оси 67 с помощью гайки 72. Верхние выступы прилегания крышек 29 и 31 выполнены в виде конуса 73 (фиг. 6). На осях 67 и 68 толкателя 5 (фиг. 2) установлены с помощью цилиндрических шарниров 74 и 75 концы коромысла 76 зубчатой штанги 6, которая контактирует с зубчатым сектором 7. Зубчатый сектор 7 выполнен в виде зубчатой передачи 77 (фиг. 10) и закреплен на оси 78, которая жестко установлена в удерживающей коробке 79, расположенной на конце стрелы 8. От смещения зубчатая штанга 6 удерживается с одной стороны зубчатой передачей 77, а с другой стороны роликами 80, которые установлены на оси 81, закрепленной в удерживающей коробке 79. По боковым сторонам стрелы 8 закреплены несколько пневмопроводов, идущих от пневмоцилиндров толкателя 5 к панели управления рабочей машины 10. Второй конец стрелы 8, выполненный в виде цилиндрического шарнира 82, установлен на внешнюю обойму подшипника 83, внутренняя обойма которого закреплена на валу 84 рабочей машины 10. Между щеками 85 и 86 (фиг. 16) у конца стрелы 8 установлена на оси 87 собачка 88, удерживаемая в заданном положении пружинами 89 и 90, нижние концы которых закреплены на основаниях 91 и 92, а верхние концы пружин 89 и 90 закреплены на оси 93, которая в свою очередь закреплена сверху собачки 88 с помощью винта 94. Пружины 89 и 90 удерживают собачку в постоянном контакте с храповиком 95 рабочей машины 10. На верхней части цилиндрического шарнира 82 (фиг. 15) стрелы 8 закреплены в виде прямоугольных пластин две радиальные планки 96, на которых установлен, выполненный в виде прямоугольной полосы и изогнутый по радиусу датчик-регулятор движения 97, от которого и поступают "команды" на выполнение того или иного движения механизмов рабочей машины 10. Такое техническое исполнение регулирования работой механизмов вызвано тем, что конец стрелы 8 совершает качательные движения относительно вала 84 рабочей машины 10 по и против часовой стрелки, в то время как корпус рабочей машины 10 относительно стрелы 8 неподвижен. Рабочая машина 10 (фиг. 13, 14, 15) выполнена в виде прямоугольной, напоминающей куб, фигуры, установленной на основании 98, с помощью которого и закрепляется на фундаменте. Внутри корпуса рабочей машины 10 на валу 84 размещены механизмы и храповое колесо 95, которое взаимодействует с механизмами стрелы 8. Вал 84 рабочей машины 10 является последним звеном в цепи, осуществляющей передачу механической энергии, измеряемой в кГм потребителю. Для передачи механической энергии с вала 84 потребителю, на конце вала 84 могут быть установлены зубчатые, цепные, ременные и т.п. известные устройства. С целью взаимодействия узлов и механизмов устройства в корпусе рабочей машины 10 установлена панель управления 99 (фиг. 18), а соосно ей, но несколько ниже, установлена вторая панель 100 (фиг. 19), между которыми расположены несколько пневмоплунжеров 101. Корпус рабочей машины 10 сверху закрыт крышкой (фиг. 13). Каждый из пневмоплунжеров 101 (фиг. 19, 20) состоит из установленной на панели управления 99 катушки соленоида 102, выполненного в виде утолщенного цилиндрического стержня, и золотника 103, в нижней части которого установлен хвостовик 104, а соосно ему, также выполненный в виде цилиндрического сердечника установлен наконечник 105. Сердечник соленоида 106, посредством стержня 107 соединен с верхней частью золотника 103. В нижней части золотника 103 установлен другой стержень 108. Головки золотника 103 скруглены в местах установки стержней сверху и снизу, а поверхности скруглення покрыты упругим материалом и представляют собой головки клапана 109 и 110. На конце хвостовика 104 установлена ось 111, на которой закреплены подшипники 112 и 113. На нижнем конце наконечника 105 на оси 114 установлен подшипник 115. С боковых сторон у конца хвостовика 104 и начала наконечника 105 выполнены в виде треугольных уступов верхний и нижний упоры 116 и 117 (фиг. 20 и 21). Упоры 116 и 117 позволяют наконечнику 105 поворачиваться вокруг оси 114 вправо (фиг. 21) и препятствуют повороту наконечника 105 влево. При повороте наконечника 105 вправо золотник 103 неподвижен. Золотник 103 удерживается в крайнем нижнем положении пружиной сжатия 118, верхний конец которой упирается в крышкообразную тарель 119, а нижний - в крышкообразную тарель 120, закрепленную на хвостовике 104. Пружина изгиба 121 фиксирует наконечник 105 в вертикальном положении. При этом один конец пружины изгиба 121 упирается в наконечник 105 (фиг. 1), а второй конец закреплен на верхней части седла 122 при помощи гайки 123. При помощи нижней и верхней гаек 123 и 124 пневмоплунжер неподвижно закреплен на панели управления 99 и соосной с ней нижней панели 100 (фиг. 19). В промежутке между панелями управления 97 и 99 размещены два пневмопровода 125 и 126. Полости пневмопроводов 125 и 126 в необходимый момент могут быть перекрыты головками клапана 109 и 110. На фиг. 20 показано положение головки клапана 110 в момент, когда полость пневмопровода 125 перекрыта конусом золотника 103. С целью автоматизации процесса управления движением стрелы 8 катушка соленоида 102 пневмоплунжера 101 имеет выводы, помеченные знаком "плюс" и "минус", для подсоединения электрических проводов. Для осуществления механического регулирования движения стрелы 8 на датчике регулятора движения 97 (фиг. 28-31) установлены прямоугольные, согнутые по радиусу полосы 127 с рабочими дорожками 128, прилегающими к внешней поверхности датчика-регулятора 97. Рабочие дорожки 128 вмонтированы в вырезы 129 (фиг. 30). Крепление рабочих дорожек 128 осуществляется винтами 130 и гайками 131, установленными в начале и конце дорожки. Рабочие дорожки 128 с одного конца заканчиваются тупым уступом 132 (фиг. 29), а с другого конца они имеют плавный скос 133 (фиг. 28). Рабочие дорожки 128 взаимодействуют только с подшипником 115. Датчик "Стоп" 134 выполнен в виде двухстенных секторов, один конец которого имеет плавный скос 135 (фиг. 28). Датчик "Стоп" 134 (фиг. 30) взаимодействует только с двумя подшипниками 112 и 113 и только в случае, когда толкатель 5 находится в крайнем верхнем положении или в так называемой "мертвой точке". На фиг. 32 и 33 схематично показан процесс управления пневмоцилиндрами. Так, если золотник 103 (фиг. 32) находится в верхнем положении, то пневмопровод 125 открывается, и сжатый воздух поступает в штоковую полость пневмоцилиндра. При этом золотник 103 второго пневмоплунжера находится в нижнем положении и воздух из поршневой полости пневмоцилиндра свободно поступает в пневмопровод 136, идущий в пневмонагнетатель-демпфер (показано стрелками). На фиг. 33 показано движение воздуха при крайнем нижнем положении левого золотника 103, при этом правый золотник 103 находится в крайнем верхнем положении. При этом воздух под высоким давлением поступает из пневмопровода 125 в поршневую полость пневмоцилиндра, а воздух из штоковой полости свободно поступает в пневмопровод 126. Таким образом, такая система управления позволяет регулировать положение крышек 29 и 31, и 45 и 49 толкателя 5. На фиг. 34 показана схема управления пневмоцилиндрами. Пневмонагнетатель-демпфер 9 (фиг. 22) закреплен при помощи двух цилиндрических шарниров 137 с одной стороны стрелы 8, а с другой - на опоре 138 в стене сооружения 2. Пневмонагнетатель-демпфер 9 состоит из цилиндра 139 и полого штока 140, на конце которого вмонтирован поршень 141. По центру поршня 141 выполнено отверстие 142 с установленным в нем клапаном 143, стержень 144 которого размещен в полости штока 140. На конце стержня 144 установлена прямоугольная пластина 145 и закреплена гайкой 146. Концы пластины 145 выходят за пределы стенок штока 140, для чего в стенках штока 140 выполнены продольные пазы 147 и 148. Пружина сжатия 149 одним концом опирается на прямоугольную пластину 145, а другим концом примыкает к поверхности поршня 141, такое расположение деталей позволяет легко регулировать усилие сжатия витков пружины 149, а значит и усилие прилегания тарели клапана 143 к поверхности отверстия 142. На дне 150 полости пневмонагнетателя-демпфера установлена П-образная стойка 151. Симметрично П-образной стойке 151 выполнено отверстие 152, выше которого образовано седло 153 клапана 154, который удерживается в заданном положении пружиной изгиба 155. Стержень клапана 154 свободно проходит сквозь отверстие 152 и удерживается гайкой 156. На дне 150 закреплен выполненный в виде конуса упор 157. Полость клапана 154 с помощью патрубка 158 соединена с корпусом 159 вентиля 160, внутри которого установлен золотник 161, способный перекрывать пневмоканал патрубка 158 (фиг. 22, 24), соединенного с клапаном 154, и пневмоканал пневмопровода 162. В верхней части цилиндра 139 установлен клапан впуска 163, в корпусе которого размещены клапан 164, пружина 165, седло 166 и гайка 167. В седле 166 выполнены отверстия 168 и 169. К полости клапана впуска 163 подведен пневмопровод 158. Пневмонагнетатель-демпфер 9 сообщается с пневмоаккумулятором 170 при помощи пневмопровода 171 (фиг. 25, 27). Пневмоаккумулятор 170 (фиг. 25) выполнен в виде цилиндрической емкости, в которой имеются металлические перегородки 172, а в стенках перегородок 172 просверлены отверстия. Перегородки 172 придают корпусу большую прочность, в отверстия поступает воздух, а образовавшиеся сотовые, соединенные с помощью отверстий, ячейки повышают прочность пневмоаккумулятора 170 на разрыв. На корпусе пневмоаккумулятора 170 установлены вентили 173 и 174 (фиг. 27), а в верхней части установлен клапан избыточного давления 175, корпус которого ввернут в стенку пневмоаккумулятора 170. Клапан 175 состоит из седла 176, тарели клапана 177, хвостовика 178, пружины 179, удерживающей пластину 180, в которой выполнены отверстия 181 и 182 для поступления воздуха в полость пневмоаккумулятора 170. Пневмоаккумулятор 170 устанавливают в заглублении (фиг. 14), которое создается в стенке водоема. Полость заглубления заполнена водой. По объекту-способу преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию на дно заглубленного и заполненного водой гидротехнического сооружения 2 (фиг. 1) опускают полую емкость 17, имеющую вер хние 29 и 31 и нижние 45 и 49 крышки. Жидкость из полой емкости 17 удаляют путем ввода в нее вытеснителя 4, который совершает возвратно-поступательные движения. При этом последовательно закрывают сначала верхние 29 и 31 крышки, а затем нижние 45 и 49, а возникшую по закону Ар химеда выталкивающую силу посредством рабочей машины 10 преобразуют в механическую энергию, которую впоследствии преобразуют в электроэнергию. Устройство для преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию работает следующим образом. В исходном положении (фиг. 1) толкатель 5 находится в верхней точке и его тело наполовину погружено в воду. Зубчатая штанга 6, з убчатый сектор 7 и стрела 8 находятся в верхней, так называемой "мертвой" точке. Вентиль 173 (фиг. 27) пневмоаккумулятора 170 закрыт. Золотник 161 вентиля 163 (фиг. 24) сдвинут влево и перекрывает полость пневмопровода 162 (фиг. 22). В результате этого в полости пневмонагнетателя-демпфера 9 между дном 150 и поршнем 141 образуется воздушная подушка, которая противодействует движению штока 140 вниз, и стрела 8 остается неподвижной в верхнем положении. Для запуска устройства в работу необходимо открыть вентили 173 и 174 (фиг. 27) пневмоаккумулятора 170 (фиг. 25), а затем открыть вентиль 160 пневмонагнетателя-демпфера 9. Сжатый воздух, находившийся под избыточным давлением в поршневой полости пневмонагнетателя-демпфера 9 (фиг. 22), сместив тарель клапана 154, устремится по пневмопроводу 158 в полость пневмоаккумулятора 170. В результате падения давления воздуха в пневмонагнетателе-демпфере 9, его шток 140 сместится вниз, а стрела 8 под действием тяжести начнет опускаться вниз. Поскольку верхние крышки 29 и 31 и нижние крышки 45 и 49 толкателя 5 в это время открыты, толкатель 5 начнет свободно погружаться в воду (тонуть) со скоростью, которая зависит от величины проходного сечения, образованного между корпусом 163 и клиновидным стержнем 161 вентиля 159 (фиг. 24). Таким образом, регулируется скорость движения конца стрелы 8. При склонении конца стрелы 8 ее зубчатый сектор 7 контактирует с зубчатой штангой 6 (фи г. 10), которая своим коромыслом 76 воздействует на толкатель 5 и погружает его вниз. В это время второй конец стрелы 8, поворачиваясь против часовой стрелки через посредство радиальных планок 96 (фиг. 15) поворачивает датчик-регулятор 97 (фиг. 28, 29). Ролик 115 пневмоплунжера 101, накатываясь на рабочие дорожки 128 (фиг. 28, 32), смещает золотник 103 вверх, в результате чего вер хняя головка клапана 109 золотника 103 перекрывает верхнюю полость пневмопровода 125, а нижняя головка клапана 110 (фиг. 32, 33) открывает нижнюю полость пневмопровода 125. Таким образом, происходит соединение штоковой полости пневмоцилиндра 19 (фиг. 3) толкателя 5 через посредство пневмопровода 32 с полостью пневмоаккумулятора 170. Сжатый воздух сдвигает шток 21 (фиг. 4) и укрепленный на его конце поводок 22, который передает движения зубчатым рейкам 23 и 24, которые в свою очередь воздействуют на зубчатые секторы 26 и 27 (фиг. 3). Крышки 29 и 31 толкателя 5 поворачиваются и становятся в вертикальное положение, открывая полость толкателя 5, которая заполняется водой. В это время второй золотник 103 (фиг. 32) второго пневмоплунжера 101 под воздействием пружины 118 (фиг. 19) находится в крайнем нижнем положении и его пневмопровод 125 сообщается с поршневой полостью пневмоцилиндра 19, из которой воздух под воздействием поршня, смещающегося вправо (фиг. 32), проходит по пневмопроводу 136 и попадает в полость клапана впуска 163 (фиг. 23). Так как поршень 141 (фиг. 22) пневмонагнетателя-демпфера 9 в этот момент движется вниз, то в его полости создается разрежение, которое воздействует на клапан впуска 163, в результате чего воздух, поступая через отверстия 168 и 169, открывает тарель клапана 164. Для подачи сжатого воздуха в поршневую полость пневмоцилиндра, что будет соотве тствова ть воздействию штока на крышку и понуждать ее встать в положение "закрыто", золотник 103 правого пневмоплунжера 101 (фиг. 33) под воздействием ролика 115 окажется в крайнем верхнем положении, а левый золотник 103 - в крайнем нижнем положении. В этом случае штоковая полость пневмоцилиндра находится в соединении с полостью пневмопровода 136 и отсоединена от полости пневмопровода 125. Аналогично работают и другие пневмоцилиндры. Так, например, левый верхний пневмоцилиндр 19 (фиг. 3), управляющий левой верхней крышкой 29, получает команду от пневмоплунжеров 32 и 33 (фиг. 18). Правый верхний пневмоцилиндр 20, управляющий правой верхней крышкой 31, получает команду от пневмоплунжеров 34 и 35. Левый нижний пневмоцилиндр 36, управляющий левой нижней крышкой 45, получает команду от пневмоплунжеров 38 и 39. Правый нижний пневмоцилиндр 37, управляющий правой нижней крышкой 49, получает команду от пневмоплунжеров 40 и 41. Пневмоцилиндр вытеснителя 4 получает команду от пневмоплунжеров 183 и 184. По мере заполнения толкателя 5, его плавучесть уменьшается и он погружается в воду (тонет). Скорость погружения зависит от скорости движения штока 140 (фиг. 22) пневмонагнетателя-демпфера 9 и регулируется в зависимости от величины проходного сечения, образующегося между корпусом 163 вентиля 59 (фиг. 24) и заостренным концом золотника 161. Одновременно с началом движения конца стрелы 8 вниз вытеснитель 4 начинает движение вверх (фиг. 1, 12). Происходит это следующим образом. Датчик регулятор 97 одновременно с концом стрелы 8 поворачивается вокруг оси вала 84 рабочей машины 10 против часовой стрелки (фиг. 15, 17, 28, 29). Рабочие дорожки 128 выпуклой поверхностью накатываются на ролик 115 (фиг. 28) и вынуждают его сдвигаться вверх, в результате чего золотник 103 (фиг. 19) поднимается вверх, а сжатый воздух из пневмоаккумулятора 170 по пневмопроводу 125 устремляется в штоковую полость пневмоцилиндра 16 (фиг. 1,12). Шток 14, закрепленный на горизонтальной стяжке 123, втягиваясь внутрь пневмоцилиндра 16, оказывает стягивающее действие на ромбовидную раму 13. Аналогичное действие оказывает и шток 15. В результате этого ромбовидная рама 13 изменяет свое положение (удлиняется) в вертикальном направлении, а укрепленный на ее верхней части вытеснитель 4 поднимается вверх навстречу движущемуся толкателю 5, и достигн ув крайней верхней точки ("мертвая точка"), входит во внутрь толкателя 5 (фиг. 38). Следовательно, вода из полости толкателя 5 вытеснена и его полый объем занят вытеснителем 4. В этом положении нижние крышки 45 и 49 толкателя 5 еще открыты. Конец стрелы 8 стремится занять крайнее нижнее положение. Не доходя до нижней "мертвой точки" конец стрелы 8 замедляет свое движение вниз, т.к. давление сжатого воздуха в пневмонагнетателедемпфере велико, а сечение проходного отверстия между корпусом 163 (фиг. 24) и скосом золотника 161 мало, что и удерживает стрелу 8 от падения. В случае, если конец: стрелы 8 займет крайнее нижнее положение, всякое движение прекратится, а значит не будет возможности автоматического регулирования движением стрелы 8. Чтобы не допустить этого, необходимо включить в работу второй пневмоплунжер соответствующего пневмоцилиндра. Это. достигается путем сдвига одной рабочей дорожки относительно другой. На фиг. 35 показано своеобразное перекрытие клапанов, а именно, в то время как ролик 15 первого пневмоплунжера еще не докатился до точки А, ролик 115 второго пневмоплунжера уже находится на выпуклой поверхности другой рабочей дорожки в точке Б. Расстояние между точками А и Б, измеряемое углом поворота стрелы 8, равно некоторой величине n градусов, достаточное для того, чтобы одно физическое действие еще не закончилось до наступления другого. В этом случае вытеснитель 4 занимает верхнее крайнее положение, а штоковая полость пневмоцилиндра 16 все еще находится под избыточным давлением воздуха, в результате чего ромбовидная рама 13 "стянута" и удерживает вытеснитель 4 в вер хнем положении. Далее следует произвести обратное действие, то есть опустить вытеснитель 4 и освободить полость толкателя 5, который находится в нижнем положении. Происходит это следующим образом. Ролик 115 пневмоплунжера 183 (фиг. 18), скатившись по поверхности рабочей дорожки 128, опускается вниз (фиг. 33), перекрывает полость напорного пневмопровода 125 и тем самым соединяет штоковую полость пневмоцилиндра 16 с пневмопроводом 158, по которому воздух из штоковой полости пневмоцилиндра уходит в полость пневмонагнетателя-демпфера 9. Одновременно ролик 115 пневмоплунжера 184 (фиг. 18) накатывается на поверхность своей рабочей дорожки 128, в результате чего происходит соединение поршневой полости пневмоцилиндра 16 с полостью пневмопровода 136 (фиг. 33). Сжатый воздух, действуя на поршень пневмоцилиндра, выталкивает шток 14 поршня из пневмоцилиндра 16 влево, а дно 150 пневмоцилиндра 16 под действием сжатого воздуха, сдвигаясь вправо, действует на шток 15 и также сдвигает его вправо, т.е. штоки 14 и 15 действуют как бы враспор (фиг. 1). Вследствие этого ромбовидная рама 13, расширяясь, вынуждает вытеснитель 4 опуститься вниз и освободить полость толкателя 5. В это время верхние крышки 29 и 31 (фиг. 3) плавно закрываются, т.к. ролики 115 пневмоплунжеров 30 и 32 скатились с поверхности своих рабочих дорожек 128, а ролики 115 пневмоплунжеров 33 и 35 накатились на поверхности рабочих дорожек. По мере выхода вытеснителя 4 из полости толкателя 5 нижние крышки 45 и 49 скользят боковыми сторонами по внутренней поверхности нижних щек 54 и 55 толкателя 5 (фиг. 6), а передней кромкой скользят по боковым сторонам клиновидного конца вытеснителя 4 (фиг. 33, положения 1, 2, 3). Такое прилегание крышек исключает попадание под них воды. На фиг. 38 показано взаимодействие толкателя 5 и вытеснителя 4 с позиции движения верхних 29 и 31 и нижних 45 и 49 крышек толкателя 5. А именно: когда вытеснитель 4 оказывается в положении 1, крышки 29 и 31 плотно прижаты своими внутренними кромками прилегания к выступам 73 стенок корпуса 17. Доступ воды в полость толкателя 5 перекрыт и крышки 29 и 31 находятся в положении "закрыто". Удерживанию их в этом положении способствует сила, которая приложена со стороны штока пневмоцилиндра и сила, которая направлена сверху вниз, оказываемая давлением воды на внешнюю поверхность крышек. Продолжая движение вниз вытеснитель 4 оказывается в положении 3. В этот момет нижние крышки 45 и 49 начинают закрываться. При достижении вытеснителем 4 положения 4, а затем положения 5 в полости толкателя 5 возникает разрежение, которое не только оказывает противодействие движению вытеснителя 4 вниз, но и способствует подсосу воды в зазоры между поверхностями стенок толкателя 5 и вытеснителя 4. Для предотвращения разрежения в верхней части стенки толкателя 5 установлен клапан разрежения 70 (фиг. 10, 11), который открывается в случае разрежения, и полость толкателя 5 сообщается с атмосферным воздухом. В момент, когда вытеснитель 4 оказывается в положении 4 нижние крышки 45 и 49 толкателя 5 под воздействием штоков пневмоцилиндров 36 и 37 стремятся оказаться в положении "закрыто", так как с одной стороны этому способствует действие пневмоплунжеров 39 и 41, которые соединяют поршневые полости пневмоцилиндров 36 и 37 с полостью пневмопровода 171, а с другой стороны на внешнюю сторону крышек 45 и 49 действует снизу вверх вода, которая способствует их закрытию. Одновременно возникает и выталкивающая сила, стремящаяся вытолкнуть вверх толкатель 5. В тот момент, когда вытеснитель 4 оказывается 8 положении 5, а затем в положении e, толкатель 5 поднимается вверх (всплывает), а нижние крышки 45 и 49 закрываются. Таким образом, полость толкателя 5 оказывается полой, т.е. в жидкости образуется полый объем, на который жидкость действует с силой, равной объему вытесненной телом жидкости, что соответствует закону Ар химеда. Всплывая, толкатель 5 оказывает усилие на стрелу 8, конец которой закреплен на валу рабочей машины 10, и поворачивает его. С целью увеличения КПД устройства, вытеснитель 4 изготовлен таким образом, что он обладает отрицательной плавучестью, для чего его полый внутренний объем частично заполнен, например, бетоном. Несколько устройств могут быть объединены в единый энергетический блок (фиг.39 - надводный вариант, фиг. 40 - наземный вариант), управление которым возможно производить с одного пульта путем подключения сети управления к компьютеру. Для этой цели в системе управления пневмо-плунжерами предусмотрена электрическая катушка-соленоид 102 (фиг. 19, 20). Заявленное устройство для преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию может быть использовано в качестве источника дешевой электроэнергии. Группа заявленных устройств, скомпонованных в единый энергоблок, позволит получить на валу рабочей машины значительную силу, достаточную для получения количества энергии, получаемой от любой из известных АЭС. Так, например, если объем толкателя равен 5 куб, м., то объем вытесненной воды будет равен по массе 5000 кг, а если длина стрелы равна 10 м, может быть получена сила вращающего момента, равная 50000 кГм. Заявленные способ преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию и устройство для его осуществления представляют собой экологически чистый источник электроэнергии, себестоимость которой значительно ниже, чем себестоимость электроэнергии, вырабатываемой известными энергетическими станциями. Заявленное устройство преобразования выталкивающей силы жидкости в механическую энергию может быть изготовлено на любом, например, судостроительном предприятии. В целях экономии металло-средств возможна модернизация плавсредств типа баржа, катамаран в качестве плавучи х электростанций в местах, где имеются водоемы. В этом случае не потребуется строительства заглубленных сооружений, что обеспечит экономию трудозатрат и материальных ресурсов.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMethod for transformation of buoyancy force of liquid to mechanical power and appliance for its implementation

Автори англійськоюKolkamanov Vasyl Vasyliovych, Arakcheieva Tetiana Vasylivna

Назва патенту російськоюСпособ превращения выталкивающей силы жидкости в механическую энергию и устройство для его осуществления

Автори російськоюКолкаманов Василий Васильевич, Аракчеева Татьяна Васильевна

МПК / Мітки

МПК: F03B 17/00

Мітки: сили, здіснення, виштовхувальної, пристрій, спосіб, перетворення, енергію, механічну, рідини

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/28-23122-sposib-peretvorennya-vishtovkhuvalno-sili-ridini-u-mekhanichnu-energiyu-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zdisnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб перетворення виштовхувальної сили рідини у механічну енергію та пристрій для його здіснення</a>

Попередній патент: Спосіб клапанної дуоденопластики

Наступний патент: Спосіб хірургічного лікування навколососочкових виразок дванадцятипалої кишки

Випадковий патент: Лікарський засіб, що має спазмолітичну, літолітичну, протизапальну, антисептичну дію та спосіб його одержання