Спосіб дослідження слізної плівки та пристрій для його застосування

Номер патенту: 25108

Опубліковано: 30.10.1998

Автори: Жабоедов Генадій Дмитрович, Кірєєв Володимир Вікторович, Скицюк Сергій Васильович

Формула / Реферат

1. Способ исследования слезной пленки путем изучения ее испарения, отличающийся тем, что производят отбор дозированного количества слезной жидкости с последующим определением времени ее испарения вне конъюнктивальной полости и по величине этого показателя судят о количестве слезной жидкости, находящейся в конъюнктивальной полости глаза.

2. Устройство для исследования слезной пленки, состоящее из зонда со встроенным датчиком, источника питания, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит прецизионный измерительный усилитель и регистрирующее устройство, обеспечивающее графическую запись измеряемого показателя, а один измерительный температурный датчик размещен на концевой части зонда.

Текст

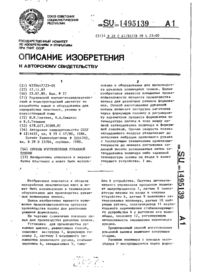

Изобретение относится к медицине, а именно, к офтальмологии, и может быть использовано для определения состояния слезного аппарата. Слезная пленка (СП) тонким слоем покрывает поверхность глаза, выполняя при этом функции питания тканей поверхности глаза, защиты глаза (благодаря наличию антибактериальных субстанций), а также предотвращает высыхание поверхности глаза. В формировании СП принимают участие малые слезные, основная слезная железа, мейбомиевы железы, бокаловидные клетки конъюнктивы глаза, определяя при этом трехслойную структур у слезной пленки. Внутренний слой СП представлен слоем муцина, средний слой состоит из воды и водорастворимых компонентов, наружный же слой представлен липидами. Как жидкость, СП подвергается испарению, степень которого зависит от двух компонентов СП - количества воды в водном среднем слое и состояния стабилизирующего СП липидного слоя. Нарушение состояния слезной пленки происходит при поражении экскреторных желез и часто является следствием синдрома или болезни Съегрена (Sjogren). Проявлением этой патологии является сухой кератоконьюнктивит, который классифицируют, как состояние дефицита водного слоя. К сожалению, диагноз синдрома или болезни Sjogren ставится поздно, часто на стадии далекозашедших изменений в глазах и организме в целом, что приводит больных к инвалидности. В клинике глазных болезней для определения функционального состояния слезопродуцирующего аппарата используют методику Ширмера, позволяющую оценивать состояние как базовой (основной) секреции (тест Ширмера с предварительной, анестезией поверхности глаза раствором анестетика), так и общей секреции (тест Ширмера без анестезии поверхности глаза или тест Ширмера после вдыхания паров 10% раствора аммиака). Однако последняя обеспечивает достоверные показатели только в 10% наблюдений [1]. Кроме того, больные не всегда хорошо переносят процедуру исследования по этой методике. Известен способ исследования слезной пленки путем изучения ее испарения, исходя из данных регистрируемой относительной влажности воздуха, заключенного между открытым исследуемым глазом и специальными очками для плаванья [2]. Однако способ имеет ряд недостатков, а именно: а) необходимость поддержания во время исследования постоянных параметров влажности и температуры воздуха, проходящего через очки; б) необходимость на время исследования на глаза пациента одевать специальные очки, с использованием геля для герметичности прилегания очков к коже вокруг глаз, что создает определенное давление на кожу, что не всегда показано у лиц с патологией последней. Наиболее близким по техническому решению аналогом предлагаемого прибора является устройство для диагностики сухого кератоконъюнктивита, содержащее зонд с остовом [3]. На концевой части остова находятся разнесенные электрические терминалы, обеспечивающие одновременный контакт терминалов со слезной жидкостью конъюнктивы. На терминалы подается электрический ток, создающий условия регистрации некоторых электрических характеристик изучаемой среды между одним и другим терминалами. Путем аппликации считывающих головок на поверхность слезной пленки и регистрации ее удельного сопротивления судят о количестве слезы в конъюнктивальной полости глаза. Несмотря на очевидные преимущества прибора, последний имеет ряд недостатков, а именно: а) аппликация нескольких считывающих устройств на поверхность глаза повышает риск травматизации последнего, особенно в случаях беспокойного поведения больных; б) сложность одновременной и одинаковой аппликации считывающих головок прибора на поверхности глаза; в) непредусмотренность графического отражения регистрируемых данных. Задача изобретения - улучшение диагностики состояния слезного аппарата путем создания способа и разработки устройства для его реализации. Для решения поставленной задачи предложен способ и разработано устройство, позволяющее путем измерения температуры испаряющейся слезы на измерительной головке устройства судить о количестве водного слоя слезной пленки. В работу устройства заложены следующие принципы. Общеизвестно [4], что при испарении жидкость может иметь температуру, которая заметно ниже температуры окружающей среды. Этот хорошо известный факт имеет свое объяснение. Испарение энергозависимый процесс, часть внутренней энергии вещества в процессе испарения расходуется на разрыв межмолекулярных связей. С другой стороны, жидкость, находящаяся в определенной материальной среде, согласно первому закону термодинамики, стремится к равновесному тепловому состоянию с окружающей средой. Таким образом, постоянно теряющая энергию жидкость постоянно поглощает ее из окружающей среды, приобретая за счет перемещения энергии непродолжительное равновесное состояние. Отдавая энергию, окружающая среда сама охлаждается, разумеется, степень этого охлаждения можно зарегистрировать измерительным устройством. Из сказанного можно заключить, что охлаждение испаряемой фазы будет тем заметнее и тем продолжительнее, чем больше условия испарения соответствуют эффективности процесса и чем больший объем жидкости должен испариться. По отношению к условиям внешней среды, надо отметить, что испарение будет идти тем быстрее, чем меньшее парциальное содержание паров данной жидкости находится в окружающей среде, чем выше температура окружающей среды. -Естественно, поглощение энергии, а с ним и понижение температуры испаряемой фазы, закончится тогда, когда вся она будет испарена. Таким образом, если ставить перед собой частную задачу определения наличия испаряемой жидкости, можно пренебречь условиями, связанными со внешней средой, если эти условия не изменяются в течение времени исследования. Существенным остается определение температуры испаряемой среды - момент прекращения падения температуры можно считать сигналом об отсутствии испаряемой жидкости. В предварительных опытах мы убедились, что на самом деле речь идет не о непрерывном снижении температуры, а о более сложном процессе. Действительно, текущее значение температуры будет зависеть от энергоемкости процессов передачи тепла. На практике мы всегда имели дело с кривой специфического вида (график на фиг.2). Первая часть кривой указывает на достижение датчиком температуры окружающей среды, которая обычно незначительно колеблется. При аппликации слезной жидкости на датчик непосредственно из конъюнктивальной полости происходит быстрый разогрев датчика (температура тела обычно выше температуры в помещении). Затем, после резкого перегиба кривой (температура датчика и жидкости уравнялись), происходит охлаждение, поскольку приток энергии от датчика менее значителен, чем ее расход на испарение. Приток энергии к жидкости от датчика обеспечивается подогревом датчика проходящим электрическим током, что потребовалось для выведения процесса измерения из-под влияния непостоянных параметров окружающей среды (влажности, барометрического давления, температуры). Скорость теплообразования на датчике выбрана такой, чтобы он получал несколько большее количество тепла, чем от окружающей среды, и, в то же время, несколько меньше, чем уходит на процесс парообразования. Если полагать условия испарения постоянными, то время, за которое происходит полное испарение, можно считать тесно связанным с количеством испарившейся слезы. На основании проведенного теоретического рассмотрения и экспериментальной проверки создана установка для реализации метода на практике. На фиг.1 изображено предлагаемое устройство. Устройство содержит зонд 1 с встроенным датчиком температуры 2, прецизионного измерительного усилителя 3, источника питания и регистрирующего устройства 4. Работа с устройством осуществляется следующим образом. После соединения всех составляющих устройство подключается к источнику питания 4. Для адаптации устройства к условиям внешней среды необходим интервал между включением прибора и началом исследования, длительность которого определяется достижением регистратором постоянных показаний. Пациент усаживается за столик и устанавливает голову на лобно-подбородочкый установ с фиксационной меткой. Включается регистрирующее устройство 4. Исследующий, держа в руках зонд 1. проводит одномоментную аппликацию датчиком температуры 2 поверхности исследуемого глаза в области слезного ручья у лимба снаружи и отводит зонд 1 в сторону. Заранее включенное регистрирующее устройство 4 отмечает изменения температуры датчика зонда 2. Момент касания температурного датчика 2 области лимба служит отметкой начала исследования, он хорошо заметен на фиг.2, как точка начала повышения температуры. Окончанием исследования считается достижение первоначального (предшествовавшего аппликации) значения температуры. Зная момент начала регистрации и момент стабилизации температуры, вычисляют длительность стадии испарения СП. Предлагаемое устройство обладает рядом преимуществ по сравнению с прототипом: конструкция проста в использовании; существенно уменьшен риск травматизации слизистой глаза; устройство обеспечивает качественное измерение за счет отсутствия сложности аппликации измерительного устройства к поверхности глаза; устройство позволяет регистрировать течение процесса, а, значит, документировать проводимые исследования. Приводим пример клинического использования устройства и реализуемого с его помощью способа. Исследование проводилось следующим образом: включалось устройство. Пациент удобно усаживался. Исследующий на 1сек прикасался кончиком зонда к слезной пленке у края лимба снаружи и отводил зонд от пациента. Заранее включенный самописец фиксировал изменение температуры датчика. Исследование прекращалось при достижении датчиком температуры окружающей среды, установленной до проведения исследования. С помощью секундомера фиксировалось время проведения исследования в секундах. В тот же день с описанным исследованием проводился тест Ширмера в нескольких вариантах (условно обозначенный IIа - без предварительной анестезии поверхности глаза и I с предварительной анестезией поверхности глаза 0,5% раствором дикаина) и тест Ширмера после носового вдыхания паров 10% раствора аммиака (ТШ і Iб). В дальнейшем для сопоставления данных группа разделена на несколько подгрупп, согласно выявленному разными пробами уровню продукции слезной жидкости. Одновременное проведение двух исследований позволило также сопоставить данные для последующей оценки достоверности разработанного метода. Полученные данные относительно теста Ширмера и времени испарения слезной пленки сведены в табл.1. Данные, представленные в табл.1, указывают на наличие явной корреляции между длиной смачивания фильтровальной полоски и временем испарения слезной пленки, что позволило использовать последнее для оценки слезопродукции. Достоверность отличия p < 0,05, во всех приведенных гр уппах. Для выяснения соответствия различных степеней снижения общей слезопродукции и времени испарения слезной пленки проведены сравнительные исследования, которые отражены в табл.2. Как явствует из табл.2 разным степеням снижения слезопродукцим соответствует разное время испарения слезной пленки, что позволяет использовать способ и методику не только для определения факта сниженной слезопродукции, но и определения, на сколько этот показатель изменен. Достоверность отличия p < 0,05, во все х приведенных случаях. Совпадение жалоб, клинически наблюдаемых признаков и данных исследования, полученных предлагаемым способом, демонстрируются ниже описанным случаем. Больная В., 44 лет (амбулаторная карточка 2255), обратилась с жалобами на жженка, ощущение "песка" в обоих глазах, светобоязнь, периодическое покраснение глаз, вязкое отделяемое из обоих глаз. В течение 5 - ти лет периодически лечилась амбулаторно по поводу хронического конъюнктивита, течение которого ненадолго смягчалось противовоспалительными препаратами. Помимо этого, больная отмечала ощущение "сухости" во рту, порой затрудняющее прием пищи. При обследовании: острота зрения обоих глаз - 0,8, не улучшаемая коррекцией. Внутриглазное давление и поля зрения обоих глаз в норме. В связи с подозрением в отношении болезни Шегрена, была исследована слезопродукция с помощью тестов Ширмера 1а, 1б и 2. Показатели всех тестов были равны 5мм за 5мин. Следует отметить, что пятиминутное пребывание полоски фильтровальной бумаги на поверхности глаза тяжело переносилось больной, что сделало невозможным исследование слезопродукции в ходе лечения с помощью этого теста. В связи с этим, в дальнейшем, для контроля за состоянием слезопродукции использовалась разработанная нами методика и устройство. В ходе последующи х исследований больная не отмечала неприятных ощущений и хорошо их переносила. При исследовании СП без предварительной анестезии - ВИСП правого глаза была 8сек, левого глаза - 7сек (норма 18 - 27сек), при наличии предварительной анестезии - ВИСП правого глаза была 6сек, левого глаза - 8сек (норма 29 - 39сек). ВИСП после предварительного вдыхания паров 10% р - ра аммиака правого глаза была 7сек и левого глаза - 8сек при норме 33,3 43,1 сек (здесь и выше предлагаются данные определенных нами нормальных значений показателей). Таким образом, полученные нами данные однозначно свидетельствуют о явном преимуществе предложенного устройства и реализуемого им способа, что позволяет рекомендовать последний для клинической практики. Выводы. 1. Предложен способ и разработано устройство для исследования слезопродукции. 2. Предлагаемое устройство и реализуемый им способ позволяет путем измерения времени испарения СП судит о ее количестве в исследуемом глазу. 3. Устройство позволяет диагностировать разные степени слезопродукции.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюSkytsiuk Serhii Vasyliovych, Kyreiev Volodymyr Viktorovych

Автори російськоюСкыцюк Сергей Василиевич, Киреев Владимир Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00

Мітки: плівки, застосування, пристрій, дослідження, слізної, спосіб

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-25108-sposib-doslidzhennya-slizno-plivki-ta-pristrijj-dlya-jjogo-zastosuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дослідження слізної плівки та пристрій для його застосування</a>

Попередній патент: Фотополімеризаційноздатна композиція для виготовлення еластичних друкарських форм

Наступний патент: Спосіб створювання холедоходуоденоанастомозу

Випадковий патент: Підземний автоматизований блок-модуль очищення води sbr-aquafilter-123