Спосіб термічної проходки свердловини

Номер патенту: 253

Опубліковано: 30.04.1993

Автори: Куц Василь Сидорович, Єлісєєв Олександр Кузьмич, Міненко Павло Олександрович, Черненко Олександр Романович, Мироненко Олександр Валентинович, Вайман Семен Зіновійович, Дімарецький Микола Петрович, Салганік Вадім Абович

Формула / Реферат

Способ термической проходки скважин, включающий подачу в камеру сгорания горючего и сжатого воздуха, сжигание топливной смеси, формирование из продуктов сгорания посредством сопла Лаваля сверхзвуковой струи с зонами сжатия и расширения и направление ее по оси проходимой скважины, отличающийся тем, что сверхзвуковую струю формируют недорасширенной со степенью нерасчетности от 1,15 до 1,45 по отношению к атмосферному давлению, затем путем шагового перемещения сопла Лаваля добиваются поочередного совмещения центров зон расширения струи с поверхностью забоя, определяют скорость проходки на каждом шаге и перемещают сопло Лаваля в сторону забоя на расстоянии, соответствующем максимальной скорости проходки.

Текст

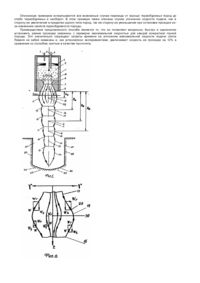

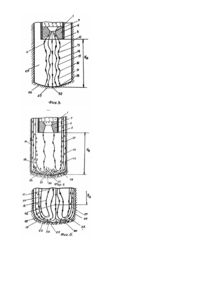

Изобретение относится к способам проходки скважин, в частности, к термическому, и может быть использовано в горном деле при добыче полезных ископаемых. Известны способы термической проходки скважин, включающие подачу в камеру сгорания глоючего и сжатого кислорода, сжигание топливной смеси и подачу продуктов сгорания на забой скважины по одному, двум и более каналам с различними углами падения струи газов на забой при обязательном вращении бурового инструмента с расчетной угловой скоростью, согласованной со скоростью проходки скважины [1]. Недостатком известных способов является необходимость производства и подвода кислорода, необходимость согласования угловой скорости вращения со скоростью проходки скважины в конструкции бурового станка в зависимости от степени термобуримости пород, низкая скорость проходки скважин в хорошо термобуримых породах и невозможность проходки скважин в легкоплавких породах. При использовании кислорода температура струи достигает около 2000°С, а легкоплавкие породы, например, сланцы, плавятся при 1000-1200°С. На забое образуется вязкий слой жидкой породы, смешанный с газом. Он плохо удаляется из забоя и задерживает процесс передачи тепла вглубь массива. Процесс проходки скважины или замедляется, или совсем прекращается. Наиболее близкие по технической сущности к заявленному является способ термической проходки скважин, включающий подачу в камеру горючего и сжатого воздуха, сжигание топливной смеси, формирование из продуктов сгорания с помощью сопла Лаваля сверхзвуковой струи с зонами сжатия и расширения и направление этой стр уи по оси проходимой скважины 2. Недостатки этого способа следующие. Перегрев породы (вплоть до ее плавления) из-за высокой температуры струи в месте ее соприкосновения с породой на забое скважины, что снижает скорость проходки скважины и вызывает перерасход горючего, С другой стороны, возможна недостаточная передача тепла, если струя соприкасается с породой на забое не центром зоны расширения или порода имеет другие теплофизические свойства. Это также уменьшает скорость проходки или приводит к остановке проходки скважины. Другими словами, недостаток известного способа - в неоптимальности процесса передачи тепла породе для разрушения ее "шелушением" и низкая скорость проходки скважины. Вторым недостатком известного способа является наличие малых величин радиальной скорости перемещения частиц газа в струе. А поэтому воздействие струи на породу не вызывает в ее поверхностном слое критических касательных напряжений, и скол породы под действием струи не осуществляется. Задачей настоящего изобретения является повышение скорости проходки за счет уменьшения перегрева породы и увеличения скорости нарастания в разрушаемой породе касательных напряжений. Поставленная задача решается тем, что в известном способе, включающем подачу в камеру сгорания горючего и сжатого воздуха, сжигание топливной смеси и подачу продуктов сгорания в виде сверхзвуковой струи с зонами сжатия и расширения посредством сопла Лаваля на забой скважины преимущественно вдоль оси скважины, формирование сверхзвуковой газовой струи производят в виде недорасширенной струи со степенью нерасчетности от 1,15 до 1,45 по отношению к атмосферному давлению. Затем путем шагового перемещения сопла Лаваля добиваются поочередного совмещения центров зон расширения струи с поверхностью забоя, определяют скорость проходки на каждом шаге и перемещают сопло Лаваля в сторону забоя на расстоянии, соответствующем максимальной скорости проходки. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявленный способ отличается тем, что газовую струю формируют в виде недорасширенной струи со степенью нерасчетности от 1,15 до 1,45 по отношению к атмосферному давлению, и для конкретного типа горной породы устанавливают расстояние между соплом Лаваля и забоем скважины, обеспечивающее максимальную скорость проходки скважины. Это достигается тем, что в результате экспериментальных исследований для каждой горной породы определяют номер наиболее эффективной зоны расширения, центральной частью которой газовая струя соприкасается с конкретной породой на забое скважины и передает ей тепло при температуре, обеспечивающей наиболее эффективную для разрушения породы передачу тепла и механической энергии струи и не допускающей ее перегрева или плавления. Затем перед спуском работающего сопла Лаваля в скважину замеряют расстояние от выходного торца сопла Лаваля до центра наиболее эффективной зоны расширения, соответствующей данной конкретной породе, после чего опускают сопло Лаваля на забой скважины до касания с ним и поднимают на высоту, равную упомянутому расстоянию, а потом устанавливают скорость подачи сопла Лаваля на забой скважины, равную максимальной для данной конкретной породы скорости проходки скважины, и ведут проходку на этой скорости. Недорасширенная сверхзвуковая газовая струя в сравнении с расчетной имеет более высокую дальнобойность, выраженную в более слабом уменьшении осевой скорости и температуры газа на одном и том же расстоянии от сопла Лаваля. Эта струя также имеет намного большую амплитуду изменения радиальной скорости, меняющей направление в пределах каждой бочки на противоположное 3. Ударяясь о породу на забое скважины, струя не только передает ей тепло для расширения и "шелушения", но и вызывает в породе колебательные процессы высокой интенсивности, вызывающие дополнительные растягивающие деформации перпендикулярно поверхности забоя. Радиальные перемещения газа в соприкасающейся с породой зоне расширения струи способствуют созданию в породе переменных касательных напряжений и деформаций, обеспечивающих более быстрый скол кусков породы на площади достаточной для проходки скважины требуемого диаметра. Поскольку каждая зона расширения струи обладает своим набором температуры, осевой и радиальной скорости, то выбор зоны расширения определяет скорость подачи сопла Лаваля на забой, равную установленной в эксперименте максимальной скорости проходки скважины без перегрева и плавления конкретной горной породы. Но из всех недорасширенных сверхзвуковых газовых стр уй для настоящего изобретения существенное значение имеют струи со степенью нерасчетности от 1,15 до 1,45. Струи с меньшей нерасчетностью не обеспечивают необходимого набора переменных касательных напряжений критической амплитуды для разрушения различных по прочности пород, потому что все зоны расширения струи почти одинаковы и радиальные скорости газа в них близки между собой. Струи с высокой нерасчетностью имеют мало зон расширения, а поэтому в них нет необходимого набора соотношений температур и скоростей для высокоэффективного разрушения различных горных пород при проходке скважин. Такимобразом, применение сверхзвуковой недорасщиренной газовой струи со степенью нерасчетности от 1,15 до 1,45 позволяет использовать не только тепловую, но и механическую энергию струи и повысить скорость проходки скважины, исключив плавление или перегрев породы. Установка в скважине сопла Лаваля на расстоянии от забоя, равном расстоянию от торца сопла до середины наиболее эффективной зоны расширения струи, и осуществление подачи сопла Лаваля на забой со скоростью, установленной для каждой горной породы в эксперименте, обеспечивают максимальную скорость проходки скважины. Сущность изобретения поясняется чертежами, где: на фиг. 1 представлена схема формирования нерасчетной сверхзвуковой газовой струи до спуска сопла Лаваля в скважину; на фиг. 2 представлена схема распределения осевых и радиальных скоростей в пределах одной зоны расширения газовой струи; на фиг. 3 представлена схема соприкосновения средней части зоны расширения газовой струи с породой на забое скважины; на фиг. 4 представлена схема скалывания газовой струей кусочков растресканной породы и выноса их из забоя в скважину; на фиг.5 представлена схема скалывания газовой струёй кусочков растресканной породы в случае несовмещения середины зоны расширения с забоем скважины. Предлагаемый способ осуществляют с помощью известного термобурильного аппарата (фиг.1), содержащего цилиндрическую камеру сгорания 1, каналы подачи топлива 2 и сжатого воздуха 3. турбину 4, воспламенитель 5 и сопло Лаваля 6. Каналы 2, 3, турбина 4 и воспламенитель 5 установлены на входе в камеру сгорания 1, а сопло Лаваля - на выходе. Сопло Лаваля 6 в средней своей части 7 имеет наименьший диаметр Dmin, а на вы ходе 8 (вы ходной торец) в атмосферу - наибольший диаметр Dmax. Запуск термобурильного аппарата осуществляют следующим образом. По каналу 3 через турбину 4 в камеру сгорания 1 подают сжатый воздух, который закручивается турбиной 4. Одновременно по каналу 2 в камеру сгорания 1 подают топливо, в результате чего в камере, сгорания 1 образуется топливо - воздушная смесь 9. Одновременно с этим воспламенитель 5 создает искровой разряд, воспламеняющий смесь 9. Образующиеся газы 10 устремляются к выходу из камеры и проходят через среднюю часть 7 сопла Лаваля 6 со скоростью звука. обеспечиваемой расчетным значением диаметра Dmin, вычисляемого по известным в газовой динамике формулам [4] где G - расход газовой смеси, кг/с; R - универсальная газовая постоянная, дж/кг-град.; T1, P 1 - абсолютная температура (°К) и давления (Па) газа 10 в камере сгорания 1; g - абсолютное ускорение силы тяжести, м/с2; k - показатель адиабаты газовой смеси; p - 3,14159. После прохождения газами средней части 7 сопла Лаваля 6 газы расширяются и на выходе из сопла Лаваля 6 в сечении 8 имеют скорость выше скорости звука. Скорость газов W2 на вы ходе из сопла Лаваля 6 в сечении 8 определяется по формуле где Р2 - давление газа на выходе из сопла Лаваля 6 в сечении 8, Па. Диаметр Dmax в сечении 8 на выходе сопла Лаваля 6 вычисляют по формуле где Т2 - температура газа в сечении 8 сопла Лаваля 6, (К); Если давление газа Р2 в сечении 8 равно делению РН окружающей среды, то считают, что сопло Лаваля работает в расчетном режиме, а если Р2¹РН, то это уже нерасчетный режим. При Р2>Рн режим называют недорасширенным, а при Р2Рн называют степенью нерасчетности недорасширенного режима работы сопла. На выходе 8 из сопла Лаваля 6 газы 10 имеют форму струи 11. Для данного изобретения существенное значение имеет недорасширенный режим работы сопла Лаваля. Струя 11 в этом случае называется недорасширенной струей со степенью нерасчетности n>1 и имеет вид вытянутого факела с переменным сечением. В факеле чередуются несколько зон расширений 12, 14, 16, 18, 20, 22, называемых "бочками", и зон сжатия пережимов 13, 15, 17,19, 21. С ростом номера "бочки" площадь ее сечения вначале уменьшается, а затем - увеличивается. Внутри каждой "бочки" давление ниже атмосферного, а в пережимах - выше. Скорость движения частиц газа (на чертежах направление скорости показано линиями со стрелками внутри струи 11) во всем пространстве "бочек" - выше скорости звука, а в пережиме - на оси 23 струи 11, ниже скорости звука, но в периферийной части 24 ее поперечного сечения скорость движения частиц газа выше скорости звука. Скорость частиц газа в центре струи изменяется скачкообразно [3]. Значение осевой составляющей скорости Wz в каждой зоне расширения отличается одно от другого, уменьшаясь с удалением от сечения 8 сопла Лаваля 6. Радиальная составляющая Wr (фиг. 2) меняет свое направление в пределах одной "бочки", причем наибольшие изменения - в периферийной части 24 струи 11. Амплитуды скорости Wr в каждой "бочке" также различаются. Температура Тn в самой ближней к соплу 6 "бочке" 12 наибольшая, а в каждой последующей "бочке" 14,16, и т.д. она ниже, чем в предыдущей. Таким образом, в каждой "бочке" недорасширенной струи 11 имеется соответствующий ей набор параметров; давления, температуры, осевой и радиальной скорости движения газов, величина которых имеет существенное значение для разрушения конкретной горной породы. Физические свойства различных типов горных 'пород разнообразны, а поэтому для их разрушения необходимо иметь как можно большие пределы изменения силовых воздействий одним соплом Лаваля. Для разрушения горной породы 25 на забое 26 скважины 27 газовую стр ую 11 направляют перпендикулярно поверхности разрушаемой горной породы 25 (фиг. 3). В зависимости оттого, на каком расстоянии от забоя 26 скважины 27 находится сечение 8 сопла Лаваля, передача энергии горной породе 25 осуществляется какой-то одной "бочкой" 12, 14, 16 и т.д., имеющей свои значения температуры, давления, осевой и радиальной скорости. Различным типам горных пород от различных "бочек" струи 11 передача тепла осуществляется с различной скоростью. В различных типах горных пород возникают также различные по интенсивности и частоте колебательные процессы под действием ударов сверхзвуковой струи. Ввиду амплитуды радиальных скоростей газа в каждой зоне расширения струя 11 создает в породе на забое скважины касательные напряжения, достаточные или недостаточные для ее разрушения скалыванием кусков 28 растресканной действием тепла и ударов стр уи, "шелушащейся" породы 25 с забоя 26 скважины 27 (фиг. 4). Для того, чтобы обеспечить теплофизические условия разрушения нескольких типов пород, формируют недорасширенную струю с выявленной в эксперименте степенью нерасчетности n = 1,15-1,45. Это достигается выбором совокупности параметров: секундного расхода G газовой смеси, ее температуры Т1, и давления P1 в камере сгорания 1, степени нерасчетности n и диаметров Dmin, Dmax сечений 7 и 8 сопла Лаваля 6, вычисленных по формулам (1-5). Такая струя имеет более шести зон расширений, в каждой из которых давление, температура и скорость движения частиц газа отличаются от их параметров в других зондах расширения. В этой струе имеется набор параметров, обеспечивающих разрушение различных типов горных пород на каждом месторождении. В самом ближней к соплу 6 зоне расширения 12 применяемой газовой струи 11 температура газа около 1200°С. При такой температуре некоторые типы пород плавятся. На поверхности забоя 26 образуется пленка плавленной породы, затрудняющая теплопередачу для ее разрушения наиболее эффективным способом "шелушением". Для други х пород при этой температуре условия передачи тепла породе могут быть наилучшими. Для плавящихся пород следует передавать породе тепло при другой, более низкой температуре. Это можно обеспечить, если установить сопло Лаваля на таком расстоянии от забоя 26 скважины 27, что воздействующая на поверхностный слой породы 25 зона расширения газовой струи 11 будет передавать ей потребное для разрушения "шелушением" количество тепла с достаточной скоростью теплопередачи. Наличие в этой зоне расширений радиальных переменных скоростей движения частиц газа, изменяющих свое направление один раз в пределах зоны расширения на противоположное, при постоянной скорости подачи сопла Лаваля аппарата на забой скважины создает в породе дополнительно переменные касательные напряжения с амплитудой, достаточной для ее растрескивания, скалывания отдельных кусочков 28 и выноса их от забоя в скважину (фи г. 4). Для того, чтобы определить соответствие каждой из "бочек" 12,14, 16 и т.д. одному из типов разрушаемых горных пород 25 при проходке скважины, выполняют экспериментальные работы в заготовленных для этой цели скважинах 27, пробуренных в различных типах горных пород до глубины 3,5-4,0 м. Для этого перед спуском работающего сопла Лаваля в скважину замеряют расстояние H12, H14 , H16 и т.д. от сечения 8 сопла Лаваля 6 до середины (центра) 29, 30, 31, 32 и т.д. каждой "бочки" 12, 14, 16 и т.д. Затем опускают сопло Лаваля в скважину 27 до его касания с забоем 26, а затем приподнимают на высоту, например Н12. Высоту подъема контролируют визуально, например, поворотом барабана подъемной лебедки (на чертежах не показаны). После такой установки работающего сопла Лаваля под забоем 26 скважины 27 термобурильному аппарату задают минимально возможную скорость его опускания на забой скважины. Эту "скорость опускания" называют "скоростью подачи сопла Лаваля на забой скважины". Скорость подачи контролируют по приборам, расположенным в кабине бурового агрегата (на чертежах не показаны) и визуально по движению каната подъемной лебедки (на чертеже не показан). Если процесс проходки осуществляется без остановки подачи сопла Лаваля на забой, тогда увеличивают скорость подачи, например, на 10 %. Увеличение скорости подачи делают до те х пор, пока сопло Лаваля не опустится на забой скважины. После этого устанавливают предыдущую скорость подачи и ведут проходку скважины на этой скорости. Затем уточняют окончательную скорость подачи, повторяя вышеперечисленные операции с меньшим шагом ее увеличения, например, на 3-5 %. Установив величину скорости подачи сопла Лаваля на забой V12 для первой "бочки", те же самые операции повторяют для каждой последующей "бочки". Устанавливают сопло Лаваля на высоту Н 14, выбирают минимальную скорость подачи и ведут проходку. Если проходка не останавливается, то увеличивают скорость подачи на 10 % и т.д. Из всех установленных скоростей подачи V12, V14 , V16 и т.д. (для каждой "бочки" 12, 14, 16 и т.д.) выбирают максимальную. Таким образом, для конкретного типа пород устанавливают номер зоны расширения, а, следовательно, высоту расположения сопла Лаваля над забоем скважины и максимальную скорость его подачи на забой. Если же после установки сопла Лаваля для воздействия на породу одной из "бочек" при минимальной скорости подачи проходка останавливается, т.е. сопло Лаваля опускается на забой раньше, чем разрушается порода, то переходят к проходке скважины воздействием следующей "бочки". Установив максимальную скорость подачи для этой "бочки", повторяют эксперимент для всех последующи х, а затем выбирают самую максимальную скорость подачи и номер "бочки", воздействием которой на забой она достигнута. Все перечисленные операции повторяют бурением скважин в других типах пород. По результатам экспериментов составляют таблицу, в которой каждому типу пород соответствует номер "бочки" и максимальная скорость подачи сопла Лаваля на забой скважины. После выполнения экспериментальных работ переходят к выполнению проходки скважин. Для этого устанавливают тип породы, в которой будут вести проходку скважины, по таблице определяют номер "бочки" и скорость подачи сопла Лаваля на забой. Запускают в работу сопло Лаваля и, регулируя секундным расходом топлива и сжатого воздуха, формируют газовую стр ую со степенью нерасметности в пределах n = 1,15-1,45, что определяется по количеству "бочек" в стр ую в пределах от 6 до 10. Затем линейкой замеряют расстояние от сопла Лаваля до середины требуемой "бочки" и опускают его на забой скважины, а затем поднимают на упомянутое выше расстояние. Устанавливают скорость подачи сопла Лаваля на забой, соответствующую требуемой для данной горной породы бочки, и ведут проходку скважины на этой скорости. Учитывая неоднородность горных пород как по теплофизическим свойствам, так и по минералогическому составу, при проходке скважины следует всегда проверять возможность увеличения скорости подачи сопла Лаваля на забой до максимального значения, путем увеличения ее на 1-10 %. Если же на установленной скорости проходка скважины останавливается, то требуется уменьшить скорость на 1-10 % и выйти на максимально-возможную скорость проходки скважины в конкретной горной породе. При возможности начать процесс проходки на этой "бочке", следует предположить, что тип породы изменился на меньшей глубине, чем это установлено геологическим разрезом, и перейти на режим проходки скважины на параметрах, соответствующи х тип у пород, указанному в геологическом разрезе на большей глубине. Если геологическим разрезом изменение пород не предполагается, то следует проверить процесс проходки на всех други х "бочках" и соответствующи х им скоростях подачи сопла Лаваля на забой скважины. Если в результате уточнения скорости подачи получают максимальную скорость, соответствующую другой "бочке", то на забой скважины переводят воздействие другой "бочки" струи 11 и снова подбирают максимальную скорость подачи сопла Лаваля на забой скважины. Если же в процессе проходки скважин газовая струя 11 войдет в соприкосновение с забоем не серединой 32 "бочки" 14, а ее зоной сжатия 15, то, как следует из чертежа (см. фиг. 5), в этом случае часть энергии стр уи будет израсходована на изменение направления движения частиц газа, но Скалывающее действие струя будет выполнять. Это свидетельствует о том, что в процессе проходки всегда необходимо уточнять скорость подачи сопла Лаваля на забой скважины для достижения максимальной скорости ее проходки. Для уменьшения или увеличения диаметра скважины используют сопло Лаваля, соответственно, меньшими или большими диаметрами Dmin и Dmax сечений 7 и 8, рассчитанных по формулам (1-5) при меньшем или большем секундном расходе G топливовоздушной смеси. В небольших пределах увеличить диаметр скважины, например, от 170 до 210 мм можно уменьшением скорости подачи сопла Лаваля на забой скважины, но только лишь в некоторых типах пород. Применять струю с меньшей степенью нерасчетности (n1,45) также нецелесообразно т.к. в ней из-за быстрого падения скорости от "бочки" к "бочке" получается меньший набор параметров для разрушения различных типов горных пород, да и "бочек" меньше. Кроме того, у такой струи ее параметры после спуска сопла Лаваля в скважину сильно изменяются. Струя приобретает в скважине другие свойства, которые в большей степени зависят от неоднородности горных пород и изменения диаметра скважин. Поэтому для этой струи значительно труднее подобрать соответствие "бочек" каждому типу горной породы и определить величину постоянной скорости подачи. Это вызывает частые остановки при проходке скважины и требует более сложного управления буровым агрегатом. Выше описан термический способ проходки скважины, начиная с некоторой глубины. До этой глубины скважину обычно проходят другим способом, например, шарошечным. Можно начинать проходку скважины предложенным способом и с нулевой глубины. Но тогда, например, при диаметре скважины 210 мм, на ее проходку до глубины 3,5-4,0 м приходится затратить намного больше топлива и вести проходку на более низкой скорости подачи, т.е. на неэффективном. нестационарном режиме. Поскольку это неэффективно, то сначала целесообразно пройти механическим бурением скважины-заготовки глубиной 3,5-4,0 м, а затем каждую скважину продолжают проходить термическим способом до проектной глубины, например, до 16 и более метров, на установленных в экспериментах стационарных режимах проходки. Пример осуществления способа. Сначала создают устройство для формирования недорасширенной струи степенью нерасчетности, например, n=1,25. Для этого по формулам (1-5) рассчитывают диаметры Dmin и Dmax сечений 7 и 8 сопла Лаваля 6. Берут исходные данные: давление в атмосфере PH = 0,1 МПа, давление газов в камере сгорания P1 = 0,6 МПа и их температуру Т1 = 1500 К, секундный расход топливо-воздушной смеси G = 0,6 кг/с. Для этих условий k = 1,33, j m (k = 133) = 2,09, R = 293 дж/кг.К, а давление в сечении 8 Р2 = Рн . п = 0,1 х 1,25 = 0,125 МПа. Подставляя , исходные данные в (1), вычисляют диаметр Dmin наименьшего (критического) сечения 7 сопла Лаваля 6: Dmin = 35,6 мм По формулам (2) и (4) вычисляют температуру Т2 и скорость газов W2 в выходном сечении 8 сопла Лаваля 6: По формуле (3) вычисляют диаметр Dmax в выходном сечении 8 сопла Лаваля 6: При диаметрах сопла Лаваля в сечении 7, равном 35,6 мм, и в сечении 8, равном 42,1 мм, струя будет недорасширенной со степенью нерасчетности 1,25. Применим ее для проходки скважины диаметром 180-210 мм в магнетитовых кварцитах. Запуск сопла Лаваля в работу осуществляется следующим образом. По каналам 2 и 3 в камеру сгорания 1 подают топливо и сжатый воздух, затем воспламенителем 5 зажигают образовавшуюся смесь 9, которая превращается в газ и устремляется в сопло Лаваля 6. из которого выходит в виде недорасширенной "бочкообразной" струи 11 со степенью нерасчетности 1,25. Затем подсчитывают количество "бочек" в стр уе, например, восемь и замеряют расстояния H12 = 0,05 м, Н14 = 0,10 м, Н16 = 0,15 м, H18 = 0,2 м и т.д. от выходного сечения 8 сопла Лаваля 6 до центра 29, 30, 31 и т.д. каждой "бочки". После этого опускают сопло Лаваля в заготовленную скважину 27 глубиной 3,5-4,0 м до его касания с забоем 26 скважины, а затем приподнимают сопло Лаваля на высоту H18 = 0,02 м. Устанавливают наименьшую скорость подачи сопла Лаваля на забой, равную 8 м/час, и ведут проходку скважины на этой окружности. Если сопло Лаваля не натыкается на забой, то увеличивают скорость подачи на 10 %, т.е. на 0,8 м/час, и ведут проходку на новой скорости, равной 8,8 м/час, и т.д. до остановки сопла Лаваля на забое скважины, например, при 10,4 м/час. После остановки проходки скорость подачи подбирают в пределах между двумя последними опытами. В нашем случае проходка не останавливается при максимальной скорости 10 м/час. Затем повторяют эксперименты при воздействии на забой 3-й "бочкой" газовой струи, для. которой находят максимальную скорость подачи 7 м/чаc. Аналогично, для 5-й "бочки" – 8,5 м/час. Из всех этих опытов выбирают самую максимальную скорость, равную 10 м/час, которая достигается при воздействии на забой 4-й "бочкой" газовой струи 11 при расстоянии H18 = 0,2 м. Если для какойнибудь "бочки" скорость подачи не устанавливается, то переходят на воздействие другой, соседней с ней, "бочкой". Затем такие же эксперименты повторяют в други х скважинах-заготовках, пробуренных в различных типах горных пород. Например, для сланцев определяют максимальную скорость подачи 5 м/час при воздействии на забой скважины 2-й "бочкой" газовой струи (H14 = 0,1 м). В результате, этих экспериментов для каждой горной породы получают номер "бочки", соприкасающейся с горной породой на забое скважины, и максимальную скорость подачи сопла Лаваля на забой, на котором ведут проходку скважины в конкретной горной породе. Составляют соответствующую таблицу режимов проходки. Проходку скважины осуществляют следующим образом. Устанавливают тип горной породы, например, магнетитовий кварцит, в который пробурена скважина-заготовка 27 глубиной 3,5-4,0 м. Затем по геологическому разрезу устанавливают возможные изменения типов пород с изменением глубины Скважины. Пусть в нашей скважине до глубины 12 м залегают магнетитовые кварциты, а от 12 м и 20 м - сланцы. Для каждой породы по таблице режимов проходки выбирают номер "бочки" струи и скорость подачи сопла Лаваля на забой скважины. Для магнетитового кварцита на глубинах от 4 до 12 м будет установлено расстояние Н 18 = 0,2 м (4-я "бочка") и скорость подачи соплового аппарата на забой скважины 10 м/час. На другом интервале глубин от 12 до 20 м в сланцах будет установлено расстояние H14 = 0,1 м (2-я "бочка") и скорость подачи 5 м/час. После этого переходят непосредственно к проходке скважин. Для этого зажигают сопло Лаваля и регулировкой подачи топлива и сжатого воздуха достигают степени нерасчетности струи, примерно 1,25, подсчитывая количество "бочек" в струе, которых, как было указано выше, для нашего примера должно быть восемь. Из-за различной высоты расположения устья скважины и изменений атмосферного давления степень нерасчетности струи может измениться. Но экспериментами установлено, что выявленные закономерности соблюдаются при степени нерасчетности газовой струи в пределах 1,15-1,45. Это соответствует значительно большим изменениям давления, чем за счет высоты и его изменений во времени: линейкой замеряют расстояние H14 =0,1 м и Н 18 = 0,2 м от выходного сечения 8 сопла Лаваля 6 до центров 30 и 32 "бочек" 14 и 18 (2-я и 4-я "бочки") газовой струи 11. Опускают сопло Лаваля на забой скважины и приподнимают его на высоту 0,2 м. Устанавливают скорость подачи 10 м/час и ведут проходку на этой скорости. Если сопло Лаваля не натыкается на забой скважины, то увеличивают скорость подачи на 0,5 м/час и ведут проходку на новой скорости. Если сопло Лаваля не приходит в соприкосновение с забоем, что еще увеличивают скорость подачи на 0,5 м/час и ведут проходку со скоростью подачи 11 м/час. При соприкосновении сопла Лаваля с забоем поднимают его на высоту 0,2 м и возвращаются на скорость подачи 10,75 м/час и ведут проходку на этой скорости. Если и на этой скорости сопло Лаваля входит в соприкосновние с забоем, то устанавливают скорость подачи 10,5 м/час, на которой проходка осуществлялась без соприкосновения сопла Лаваля с забоем. В этом случае максимальная скорость проходки скважины по конкретным магнетитовым кварцитам равна 10,5 м/час, хо тя по экспериментным работам была определена скорость 10 м/час. На скорости 10,5 м/час проходят скважину предположительно до глубины 12 м, но не останавливают проходку, т.к. контакт магнетитовых кварцитов и сланцев точно не известен. Когда сопло Лаваля войдет в сланцы, проходка остановится, т.к. скорость проходки в них более низкая. После остановки сопла Лаваля на забое скважины его приподнимают на высоту Н 14 = 0,1 м (высота 2-й "бочки"), устанавливают скорость подачи 5 м/час и ведут проходку скважины в сланцах на этой скорости. В процессе проходки проверяют возможность увеличения скорости подачи, увеличивая ее каждый раз на 0,5 м/час до тех пор, пока проходка не остановится. (Если же при скорости 5 м/час проходка остановится, то, наоборот, уменьшают скорость подачи каждый раз на 0,5 м/час до тех пор, пока сопло Лаваля перестанет натыкаться на забой скважины). На уточненной скорости, например, 5,5 м/час проходят, например, 2 м скважины, а затем увеличивают скорость подачи на 0,5 м. Если скорость проходки при этом увеличивается на 1-1,5 м, то это означает, что произошла смена пород. Следует перейти на воздействие на забой 3-й "бочки", установив соответствующее расстояние H 16 =0,15 м и скорость подачи, например, 8 м/час, и ведут проходку на этой скорости, уточняя ее до выхода на максимальную скорость. Если же смены породы нет, то скорость подачи не увеличивается, и проходку скважины ведут на прежней скорости еще на глубину 2 м и т.д. Описанным примером исчерпываются все возможные случаи перехода от хорошо термобуримых пород до слабо термобуримых и наоборот. В этом примере также описаны случаи уточнения скорости подачи, как в сторону ее увеличения в пределах одного типа пород, так ив сторону ее уменьшения при остановке проходки изза изменения свойств термобуримости породы. Преимуществом предложенного способа является то, что он позволяет визуально, быстро и однозначно установить режим проходки скважины с примерно максимальной скоростью для каждой конкретной горной породы. Это значительно сокращает затраты времени на уточнение максимальной скорости подачи сопла Лаваля на забой скважины и. как установлено экспериментами, увеличивает скорость ее проходки на 12% в сравнении со способом, взятым в качестве прототипа.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюChernenko Oleksandr Romanovych, Yelisieiev Oleksandr Kuzmych, Salhanik Vadym Abovych, Kuts Vasyl Sydorovych, Vaiman Semen Zinoviovych, Minenko Pavlo Oleksandrovych, Dimaretskyi Mykola Petrovych, Myronenko Oleksandr Valentynovych

Автори російськоюЧерненко Александр Романович, Елисеев Александр Кузьмич, Салганик Вадим Абович, Куц Василий Сидорович, Вайман Семен Зиновьевич, Миненко Павел Александрович, Димарецкий Николай Петрович, Мироненко Александр Валентинович

МПК / Мітки

Мітки: проходки, спосіб, свердловини, термічної

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-253-sposib-termichno-prokhodki-sverdlovini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб термічної проходки свердловини</a>

Попередній патент: Тара

Наступний патент: Безалкогольний бальзам “україна”

Випадковий патент: Герметичний компресор