Пристрій для захисту напівпровідникового перетворювача від перевантажень

Формула / Реферат

1. Устройство для защиты полупроводникового преобразователя от перегрузок, содержащее датчик температуры, последовательно соединенные датчик тока, функциональный преобразователь, моделирующий узел, включающий резистивные и емкостные элементы, исполнительный орган, отличающееся тем, что введен по крайней мере один датчик теплового сопротивления, в моделирующий узел введены сумматор, операционный усилитель и токозадающий элемент, при этом операционный усилитель соединен неинвертирующим входом с общей точкой питания, а инвертирующим входом через токозадающий элемент - со входом моделирующего узла, сумматор соединен первым входом с выходом операционного усилителя и выходом моделирующего узла, соединенного со входом исполнительного органа, а вторым входом - с выходом датчика температуры, при этом в моделирующем узле из резистивных и емкостных элементов образована, по меньшей мере, одна цепь, резистивные элементы которой включены последовательно между инвертирующим входом операционного усилителя и выходом сумматора, а каждый емкостной элемент - между выходом операционного усилителя и выводом соответствующего резистивного элемента, причем резистивный элемент, соединенный с выходом сумматора, выполнен регулируемым и управляющим входом соединен с выходом датчика теплового сопротивления.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что часть или все емкостные элементы выполнены в виде конверторов емкостного сопротивления.

3. Устройство по п. 1,отличающееся тем, что резистивный элемент, соединенный с выходом сумматора, выполнен в виде конвертора активного сопротивления.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик теплового сопротивления выполнен в виде реле потока охлаждающего агента, а резистивный элемент, соединенный с выходом сумматора, в виде параллельно соединенных цепочек, каждая из которых содержит последовательно соединенные резистор и контакты реле потока охлаждающего агента.

Текст

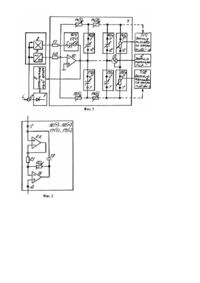

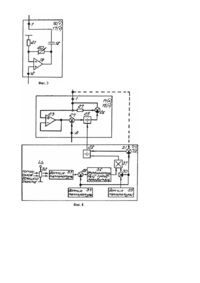

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к устройствам защиты тиристорных преобразователей от перегрузок по току. Известно устройство для защиты электроустановки от перегрузки [1], содержащее измерительный преобразователь тока, выход которого подключен к квадратору, моделирующий блок, подключенный выходом ко входу исполнительного органа, последовательно соединенные пропорционально звено и сумматор, включенные между выходом измерительного преобразователя тока и входом моделирующего блока, причем второй вход сумматора подключен к выходу квадратора, а моделирующий блок состоит из входных периодических звеньев, число которых определяется тепловым сопротивлением электроустановки, и сумматора, входы которого подключены к выходам периодических звеньев, входы которых объединены. Недостатком указанного устройства является невысокая степень точности его работы из-за того, что не учитываются условия охлаждения электроустановки (температура, скорость потока охлаждающего агента и т.д.). Известно устройство защиты полупроводникового управляемого преобразователя [2], содержащее последовательно соединенные датчик тока, тепловой аналог (представляет собой последовательно соединенные функциональный преобразователь, включающий выпрямитель и элемент с нелинейной вольтамперной характеристикой, и моделирующий узел, включающим резистивные и емкостные элементы) и систему управления вентилем (является исполнительным органом), датчик температуры корпуса защищаемого вентиля, причем выход датчика температуры и теплового аналога включены последовательно. Недостатками указанного устройства являются: - невысокая точность моделирования нагрева полупроводниковой структуры вентиля вследствие того, что сигнал, пропорциональный температуре корпуса защищаемого вентиля, непосредственно суммируется сигналом температуры перегрева, формируемым моделирующим узлом, без учета инерционности теплопроводящих элементов вентиля; - невысокая степень точности, обусловленная сложностью измерения температуры корпуса защищаемого вентиля при работе его на высоком электрическом потенциале; - невысокая степень точности, обусловленная дискретностью и разбросом параметров емкостных элементов, выполненных в виде конденсаторов. Задачей изобретения является повышение точности действия защиты и эффективности использования перегрузочной способности полупроводникового преобразователя путем повышения точности и достоверности моделирования тепловых процессов, протекающих в системе "р-n переход - охлаждающий агент". Указанная задача решается тем, что в устройстве для защиты полупроводникового преобразователя от перегрузок, содержащем датчик температуры, последовательно соединенные датчик тока, функциональный преобразователь, моделирующий узел, включающий резистивные и емкостные элементы и исполнительный орган, введен по меньшей мере один датчик теплового сопротивления, в моделирующий узел введены сумматор, операционный усилитель и токозадающий элемент, с помощью которых резистивные и емкостные элементы соединены так, что образуют электрическую модель термоэквивалентной системы с тепловыми параметрами, близкими к истинным, при этом операционный усилитель соединен неинвертирующим входом с общей точкой питания, а инвертирующим входом через токозадающий элемент - со входом моделирующего узла, из резистивных и емкостных элементов образована, по крайней мере, одна цепь, которая представляет собой последовательно соединенные резистивные элементы, включенные между инвертирующим входом операционного усилителя и выходом сумматора, и емкостные элементы, включенные между выходом операционного усилителя и соответствующими выводами резистивных элементов, сумматор соединен первым входом с выходом операционного усилителя и выходом моделирующего узла, а вторым входом - с выходом датчика температуры и резистивный элемент, соединенный с выходом сумматора, выполнен регулируемым, управляющий вход которого соединен с выходом датчика теплового сопротивления, при этом для точной настройки устройства часть или все емкостные элементы могут быть выполнены в виде конверторов емкостного сопротивления, кроме того, резистивный элемент, соединенный с выходом сумматора, может быть выполнен в виде конвертора активного сопротивления, датчик теплового сопротивления может быть выполнен в виде реле потока охлаждающего агента, а резистивный или резистивные элементы, соединенные с выходом сумматора, - в виде параллельно соединенных цепочек, каждая из которых содержит последовательно соединенные резистор и контакты реле потока охлаждающего агента. Предлагаемое устройство представлено на чертежах: на фиг. 1 - схема устройства защиты полупроводникового преобразователя от перегрузок; на фиг. 2 - схема емкостного элемента моделирующего узла устройства; на фиг. 3 - схема первого емкостного элемента моделирующего узла устройства; на фиг. 4 схема последнего резистивного элемента моделирующего узла и датчика теплового сопротивления устройства; на фиг. 5 - последний резистивный элемент с реле потока охлаждающего агента устройства. Устройство (фиг. 1) для защиты полупроводникового преобразователя 1 (например, тиристорного компенсатора реактивной мощности) содержит последовательно соединенные датчик тока 2 (трансформатор тока), включенный в цепи силовых тиристоров полупроводникового преобразователя 1, функциональный преобразователь 3, моделирующий узел 4 и исполнительный орган 5 (выполнен, например, в виде последовательно соединенных компаратора, RC-триггера и системы импульсно-фазового управления вентильным преобразователем) датчик температуры 6, два датчика теплового сопротивления 7(1) и 7(2); функциональный преобразователь 3 может быть выполнен в виде квадратора на умножителе 8 (микросхема КР52ПС2А) и прецизионного выпрямителя 9, входы которых соединены между собой и образуют вход, а выходы - выход функционального преобразователя 3; моделирующий узел 4 включает операционный усилитель 10, неинвертирующим входом соединенный с общей точкой питания, токозадающий элемент из резисторов 11 и 12, включенных между входом моделирующего узла 4 и инвертирующим входом операционного усилителя 10, сумматор 13, первый вход которого соединен с выходом операционного усилителя 10 и выходом моделирующего узла 4, а второй вход - с выходом датчика температуры 6, две цепи, каждая из которых представляет собой последовательно соединенные резистивные элементы 14 (1), 14 (2)..., 14 (м), 15(1), 15(2)... 15(n), включенные между инвертирующим входом операционного усилителя 10 и выходом сумматора 13 и емкостные элементы 16 (1), 16 (2)...16 (м), 17(1), 17(2),..,17(n), каждый из которых включен посредством второго и первого выводов между выходом операционного усилителя 10 и первым выводом соответствующего резистивного элемента 14(1), 14 (2),... 14 (м), 15 (1), 15 (2)... 15 (n), причем первый емкостной элемент 16 (1) или 17 (1) является общим для обеих цепей, управляющие выводы последних резистивных элементов 14 (м) и 15 (n) соединены с выходом датчика теплового сопротивления 7; каждый из емкостных элементов 16 (1), 16 (2)... 16 (м), 17 (1), 17 (2)... 17 (n) может быть выполнен в виде набора параллельно соединенных конденсаторов либо в виде конвертора емкостного сопротивления, состоящего, например, из (фиг. 2) конденсатора 18, операционного усилителя 19 с первым резистором 20 в отрицательной обратной связи, второго резистора 21 и буферного усилителя 22, выходом соединенного через второй резистор 21 с инвертируемым входом операционного усилителя 19, выход которого соединен через конденсатор 18 со входом буферного усилителя 22 и первым выводом конвертора емкостного сопротивления, а неинвертируемый вход - со вторым выводом конвертора емкостного сопротивления; первый емкостной элемент 16 (17(1)) может быть выполнен без буферного усилителя 22 (фиг. 3), при этом инвертирующий вход операционного усилителя 19 соединен через второй резистор 21 с общей точкой питания; последний резистивный элемент 14 (м) (15 (n)) может быть выполнен в виде конвертора активного сопротивления (фиг. 4), например, содержащего буферный усилитель 23, входом соединенный с первым выводом конвертора активного сопротивления, первый сумматор 24, инверсным входом соединенный со вторым выводом конвертора активного сопротивления, а прямым - с выходом буферного усилителя 23, делитель 25, первый вход которого соединен с выходом первого сумматора 24, а второй вход является управляющим входом конвертора активного сопротивления, второго сумматора 26, соединенного прямым входом со входом буферного усилителя 23, а инверсным входом - с выходом делителя 25, и резистор 27, включенный между входом буферного усилителя 23 и вы ходом второго сумматора 26; датчик теплового сопротивления 7 (1) или 7 (2) может быть выполнен в виде делителя 28 (фиг. 4), выход которого является выходом датчика теплового сопротивления, первого 29, второго 30 и третьего 31 сумматоров, резистора 32 (типа ПЭВ), расположенного в потоке охлаждающего агента на входе системы охлаждения и подключенного к источнику питания, первого датчика температуры 33, установленного внутри резистора 32, второго датчика температуры 34, выходом соединенного со вторыми входами первого 29, второго 30 и третьего 31 сумматоров и установленного на входе системы охлаждения в потоке охлаждающего агента, третьего датчика температуры 35, выходом соединенного с первым входом второго сумматора 30 и установленного на выходе системы охлаждения в потоке охлаждающего агента, функционального преобразователя 36, входом подключенного к выходу первого сумматора 29, первый вход которого соединен с выходом первого датчика температуры 33, умножителя 37, соединенного первым входом с выходом функционального преобразователя 36, вторым входом - с выходом второго сумматора 30 и выходом - со вторым входом делителя 28, первый вход которого соединен с выходом третьего сумматора 31, причем первый вход третьего сумматора 31 соединен с первым выводом последнего резистивного элемента 14 (м) (15 (n))); датчик теплового сопротивления 7 может быть выполнен проще: (фиг. 5) в виде реле потока охлаждающего агента, при этом последний резистивный элемент 14 (м) (15 (n)) представляет собой параллельно соединенные цепочки, каждая из которых содержит последовательно соединенный резистор 38 (39) и контакты 40 (41) реле потока охлаждающего агента; датчики теплового сопротивления 7 (1) и 7 (2) имеют общие элементы кроме делителя 28 и третьего сумматора 31, поэтому эти да тчики могут быть выполнены в виде одного, в котором имеются два делителя 28 (1) и 28 (2) и два третьих сумматора 31 (1) и 31 (2), подключенных соответствующим образом. Работа устройства (фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5) заключается в следующем. Датчик тока 2 формирует напряжение, пропорциональное току, протекающему через тиристоры вентильного преобразователя 1: U2 = К2| 1 (1) Это напряжение поступает на вход функционального преобразователя 3, где умножителем 8 и прецизионным выпрямителем 9 преобразуется в напряжения U 8 и U9, пропорциональные квадрату и модулю напряжения U2: U8=K8U22 и U9=К9|U2| (2) Напряжения U8 и U9 поступают на вход моделирующего узла 4, в котором реализован известный принцип теплоэлектрической аналогии. Связь между основными электрическими и соответствующими тепловыми параметрами-аналогами представляется в виде: I - ток, A ® P - тепловая мощность, Вт; U - напряжение, B ® Q - температура, °С; Rэ - активное сопротивление, B / A ® R т - тепловое сопротивление, °С/Вт; Сэ - емкость, К / В ® С т - теплоемкость, Дж/°С; Тэ - РэСэ - электрическая постоянная времени, с ® Т т = R т C т - тепловая постоянная времени, с. Задаем число резистивных и емкостных элементов (для примера) - п=м=3, при этом на фиг. 1 резистивные элементы 14(1), 14(2), 14 (3) моделируют тепловые сопротивления объемов, заключенных, между переходом и корпусом тиристора, между корпусом тиристора и охладителем, между охладителем и охлаждающим агентом, а емкостные элементы 16 (1), 16 (2), 16 (3) - теплоемкости перехода, корпуса тиристора, охладителя, со стороны анода тиристора; резистивные элементы 15 (1), 15 (2), 15 (3) и емкостные элементы 17 (1), 17 (2), 17 (3) моделируют аналогичные сопротивления объемов и теплоемкости, но со стороны катода тиристора. В данном примере моделирование теплового процесса осуществляется тремя звеньями в анодном и катодном направлениях. Для более точного моделирования число звеньев увеличивают. Если используется тиристор, имеющий идентичные тепловые параметры в анодном и катодном направлениях, т.е. R14(1)=R15(1)=R(1), R14(2)=R15(2)=R(2), R14(3)=R15( 3)=R(3), C16(2)=C17(2)=C(2), С16(3)=С17(3)=С3 , то емкостные и резистивные элементы двух цепей преобразуются в элементы одной цепи с параметрами 0,5R (1), 0,5R (2), 0,5Р (3), 2С (2), 2С (3). Напряжение U8 и U9 с выходов умножителя 8 и прецизионного выпрямителя 9 обуславливают протекание токов i11 и i12 через резисторы 11 и 12 токозадающего элемента и сумматора тока i 11+i12 в отрицательной обратной связи операционного усилителя 10, равного с уче том выражений (1) и (2) K 2K 8 2 K 2K 9 i + i1 R 11 1 R 12 При K 2K 8 K K = KRg и 2 9 = KU о , R 11 R12 где Rg и Uo - динамическое сопротивление и пороговое напряжение вольтамперной характеристики перехода тиристора в открытом состоянии, суммарное значение тока i11+i12=k(Uo|i 1|+Rgi12) и пропорционально мощности, выделяемой в тиристоре. Если i1=0, то и і11+і12=0. В этом случае в моделирующем узле 4 в отрицательной обратной связи операционного усилителя 10 через резистивные 14, 15 и емкостные 16, 17 элементы протекает ток только под воздействием выходного напряжения U13 сумматора 13. На входы сумматора 13 подаются напряжения U 10 и U6 с выходов операционного усилителя 10 и датчика температуры 6, измеряющего температур у о хлаждающего агента на входе системы. В результате емкостные элементы 16 и 17 заряжаются с постоянными времени, равными постоянным времени тепловой системы, до напряжения - U6, когда разность напряжений U10-U6 на выходе сумматора 13 становится равной нулю. Это соотве тствуе т нагреванию элементов тепловой системы до температуры q a охлаждающего агента. Пусть ток через тиристорный преобразователь 1 отличен от нуля. Тогда сумма токов i 11+i12, пропорциональная мощности потерь в тиристоре, начинает протекать через резистивные 14, 15 и емкостные 16, 17 элементы в обратной связи операционного усилителя 10 и создает на них падение напряжения, пропорциональные перепадам температур на соответствующих элементах тепловой системы. Результирующее напряжение равно напряжению U10 на выходе операционного усилителя 10 и пропорционально температуре q pn полупроводниковой структуры тиристора. Если температура охлаждающего агента q a изменяется, то пропорционально изменяется напряжение U6 на выходе датчика температуры 6 и, следовательно, напряжение на выходе сумматора 13. После прекращения переходных процессов на входе сумматора 13 формируется напряжение U13=-(і11+i12){[R14(1)+R14(2)+R14(3)]/ /[R15(1)+R15(2)+R15(3)]} пропорциональное перегреву стр уктуры тиристора Dq pn = qpn - q a , а на выходе операционного усилителя 10 U10 = U13 - U 6 = K' [(q pn - q a ) + q a ] = K' qpn , где К' - коэффициент пропорциональности. Функционирование емкостною элемента 16(1...3), 17(1...3), выполненного в виде конвертора сопротивления (фиг. 2), заключается в следующем. При приложении напряжения к первому и второму выводам конвертора через конденсатор 18 начинает протекать ток, величина которого определяется разностью напряжений Uс' и U19 между первым выводом конвертора и выходом операционного усилителя 19: i18(p)=[Uc'(p)-U19(p)]pC18, (3) где Ρ - оператор Лапласа. Напряжение на выходе операционного усилителя 19 равно сумме напряжения на втором выводе конвертора Uс" и величины падения напряжения -U20 в отрицательной обратной связи операционного усилителя 19. Буферный усилитель 22 имеет высокоомное входное сопротивление и единичный коэффициент сопротивления. Так как инвертирующий и неинвертирующий входы операционного усилителя 19 имеют практически и один и тот же потенциал, то ток через второй резистор 21 и, следовательно, через первый резистор 20 пропорционален разности напряжений Uc'-Uc". На выходе операционного усилителя 19 формируется напряжение, равное R U c "- (U c '-U c " ) 20 R 21 В операторной форме записи с учетом выражения (3) ток через конденсатор 18 æ R ö i18 (p) = [Uc ' (p) - Uc " (p)]pC18 ç 1+ 20 ÷ ç R 21 ÷ è ø æ R ö Из чего видно, что эквивалентная емкость конвертора равна C18 ç 1 + 20 ÷, т.е. может плавно ç R 21 ÷ è ø регулироваться первым резистором 20. Для первого емкостного элемента на первом выводе его потенциал равен нулю, поэтому в конверторе 16(1) или 17(1) можно обойтись без буферного усилителя 22 (фиг. 3), соединив второй резистор 21 с общей точкой питания. Последний резистивный элемент 14 (м) или 15 (n) может быть выполнен также в виде конвертора активного сопротивления (фиг. 4). Значение его сопротивления между первым и вторым выводами определяется величиной резистора 27 и величиной управляемого напряжения U7 с выхода датчика теплового сопротивления 7. Напряжение UR' на первом выводе конвертора через буферный усилитель 23 с единичным коэффициентом усиления подается на прямой вход первого сумматора 24, на инверсный вход которого со второго вывода конвертора подается напряжение UR". С выхода первого сумматора сигнал UR'-UR" подается на первый вход делителя 25. На второй вход делителя 25 поступает с выхода датчика теплового сопротивления 7 напряжение U7 K (U '-U ") и на выходе делителя 25 формируется сигнал U 25 = 25 R R , поступающий на инверсный вход второго U7 сумматора 26, на прямой вход которого подается с первого вывода конвертора напряжение UR'. В результате на выходе второго сумматора 26 формируется напряжение U26=UR'-K25(UR'-UR")/U7. Величина сопротивления конвертора равна (UR'-UR")/i27, где i27 - ток через резистор 27, который равен (UR'-U26)/R27, где R27 - величина сопротивления резистора 27. Следовательно, активное сопротивление, конвертора 14 (м) или 15 (n) равно R27U7/K25 и пропорционально напряжению управления U7. Напряжение U7 на выходе датчика теплового сопротивления 7 пропорционально тепловому сопротивлению "охладитель-охлаждающий агент" q - qa Roa = o , (4 ) CQDq a где q o и q a - значение температуры охладителя и охлаждающего агента, °С; С - теплоемкость охлаждающего агента, Дж o м3 С Q - скорость расхода охлаждающего агента, ; м3 С D q а - перегрев охлаждающего агента, °С; Датчик теплового сопротивления 7 является аналоговым вычислителем, алгоритм функционирования которого построен в соответствии с выражением (4). Поток охлаждающего агента охлаждает резистор 32 типа ПЭВ, который нагревается током от источника питания Uп. Первый датчик температуры 33, находящийся внутри этого резистора 32, фиксирует его температур у в виде напряжения U 33. Второй датчик температуры на вторых инверсных входа х сумматоров 29, 30 и 31 формирует напряжение U34, пропорциональное температуре охлаждающего агента ва на входе системы, Результирующее напряжение U29=U33-U34 на выходе первого сумматора 29 является функцией от скорости расхода охлаждающего агента: U29=f(Q) и в некоторой области является линейной зависимостью. Более точная зависимость определяется экспериментально, на основании которой выполняется функциональный преобразователь 36, преобразующий напряжение U29 с выхода первого сумматора в напряжение, пропорциональное скорости расхода охлаждающего агента: U36=Kn1Q. Третий датчик температуры 35 формирует напряжение U35, пропорциональное температуре охлаждающего агента на выходе системы, которое подается на первый вход второго сумматора 30. На выходе второго сумматора 30 формируется напряжение U30, пропорциональное нагреву охлаждающего агента. Таким образом, на входы умножителя 37 поступают сигналы, пропорциональные скорости расхода Q и перегреву q a охлаждающего агента, и на выходе формируется напряжение, равное U36 U35U37 = Kn3CQDq a . На первый вход третьего сумматора 31 с первого вывода последнего резистивного элемента 14 (м), 15 (n) поступает сигнал, пропорциональный температуре во о хладителя. На выходе третьего сумматора 31 формируется напряжение U31 = Kn4(q o - q a ). Сигналы U31 и U37 с выходов третьего сумматора 31 и умножителя 37 поступают на входы делителя 28, который формирует сигнал U 28 = U 31 K 28 , прямопропорциональный выражению (4). U 37 Датчики теплового сопротивления 7 (1) и 7 (2) формируют сигналы, пропорциональные тепловому сопротивлению "Охладитель-охлаждающий агент" со стороны анода и со стороны катода тиристора преобразователя 1, и корректируют значения сопротивлений последних резистивных элементов 14 (м) и 15 (n) путем воздействия на их управляющие входы. q - qa Если допустить, что в выражении (4) o » const, а скорость расхода охлаждающего агента имеет CDq a только два значения: при включенной и отключенной системе охлаждения, то датчик теплового сопротивления 7 (1) и 7 (2) может быть выполнен в упрощенном виде (фиг. 5). Значение сопротивления резистора 39 настраивается пропорциональным тепловому сопротивлению "охладитель-охлаждающий агент" при включенной системе охлаждения, а резистора 38 - при отключенной системе охлаждения. Реле потока охлаждающего агента своими контактами подключает к первому и второму выводам последнего резистивного элемента 14 (м), 15 (n) соответствующий резистор 38 или 39. При достижении на выходе моделирующего узла 10 напряжения, соответствующего максимально допустимой температуры структуры тиристора (например, 125°С), исполнительный орган 5 срабатывает и снимает импульсы с управляющих переходов тиристоров преобразователя 1. В результате этого преобразователь 1 обесточивается.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюProtection device of semiconductor conventer from overloads

Автори англійськоюShytov Oleksandr Leonidovych

Назва патенту російськоюУстройство для защиты полупроводникового преобразователя от перегрузок

Автори російськоюШитов Александр Леонидович

МПК / Мітки

МПК: H02H 7/12

Мітки: перевантажень, напівпровідникового, захисту, перетворювача, пристрій

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-5368-pristrijj-dlya-zakhistu-napivprovidnikovogo-peretvoryuvacha-vid-perevantazhen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для захисту напівпровідникового перетворювача від перевантажень</a>

Попередній патент: Рисунок протектора підвищеної прохідності

Наступний патент: Подрібнюючий апарат

Випадковий патент: Колісний гальмівний диск