Оптичний сенсор

Номер патенту: 14737

Опубліковано: 04.02.1997

Автори: Литвинов Сергій Олегович, Дем'яненко Петро Опанасович

Формула / Реферат

1. Оптический сенсор (ОС), содержащий корпус с закрепленным в нем консольно чувствительным элементом в виде упругой пластины, на свободном конце которой закреплено зеркало, перед которым расположены торцы волоконных световодов (ВС), зафиксированных в держателе, закрепленной в корпусе, при этом оптическая ось ОС совпадает с осью симметрии упругой пластины, перпендикулярной линии ее закрепления в корпусе и плоскости торцов ВС и проходит через центр их симметрии, отличающийся тем, что зеркало выполнено вогнутым, а плоскость торцов ВС расположена на двойном фокусном расстоянии от него.

2. Оптический сенсор по п.1, отличающийся тем, что вогнутое зеркало выполнено сферическим, при этом главная оптическая ось ОС совпадает с главной оптической осью зеркала, проходящей через его полюс и центр кривизны, совмещенный с центром симметрии торцов ВС.

3. Оптический сенсор по п.1, отличающийся тем, что вогнутое зеркало выполнено цилиндрическим, при этом плоскость упругой пластины совпадает с плоскостью, проходящей через центральную образующую зеркала и его геометрическую ось, лежащую в плоскости торцов ВС.

4. Оптический сенсор по п.1, отличающийся тем, что на зеркале закреплена масса из магнитного материала так, что ее центр масс находится в точке пересечения оптической оси ОС и перпендикулярной плоскости упругой пластины оси симметрии закрепленных в корпусе катушек индуктивности.

5. Оптический сенсор по пп.1 и 4, отличающийся тем, что магнитная масса является магнитным диполем, при этом его магнитная ось совпадает с осью симметрии катушек индуктивности.

6. Оптический сенсор по пп.1, отличающийся тем, что вогнутое зеркало выполнено из магнитного материала, при этом его центр масс находится в точке пересечения оптической оси ОС и перпендикулярной плоскости упругой пластины оси симметрии закрепленных в корпусе катушек индуктивности.

7. Оптический сенсор по пп.1 и 6, отличающийся тем, что зеркало является магнитным диполем, при этом его магнитная ось совпадает с осью симметрии катушек индуктивности.

8. Оптический сенсор по п.1 отличающийся тем, что держатель торцов ВС выполнен упругосмещающимся.

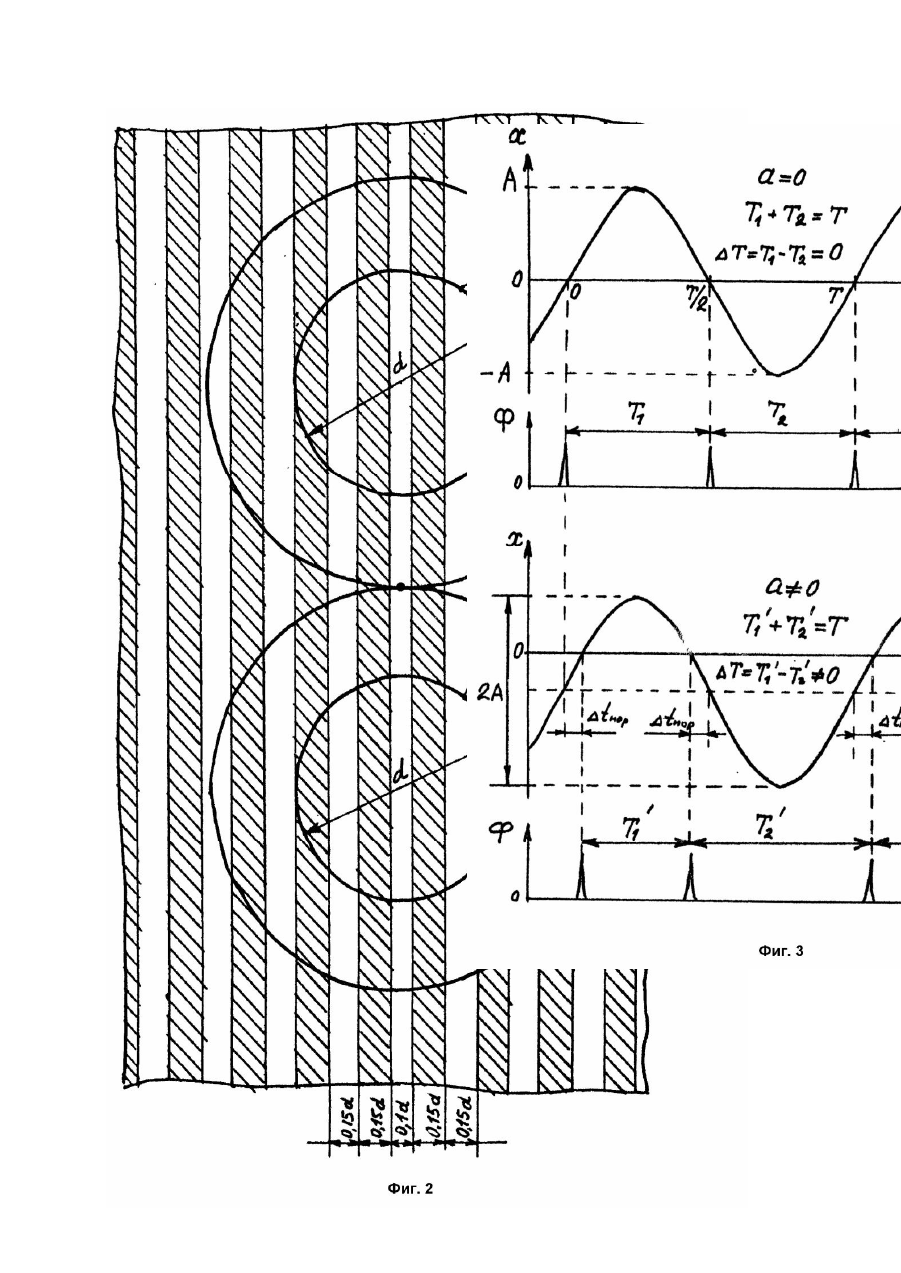

9. Оптический сенсор по п.1, отличающийся тем, что в плоскости торцов ВС расположены растры из чередующихся прозрачных и непрозрачных полос, ориентированных параллельно плоскости упругой пластины, при этом центральные прозрачные полосы растров имеют ширину 0,1d (d - диаметр световедущего сердечника ВС), а остальные полосы растров имеют ширину 0,15d, причем средние линии центральных прозрачных полос растров проходят через центры торцов ВС, на которых они расположены.

Текст

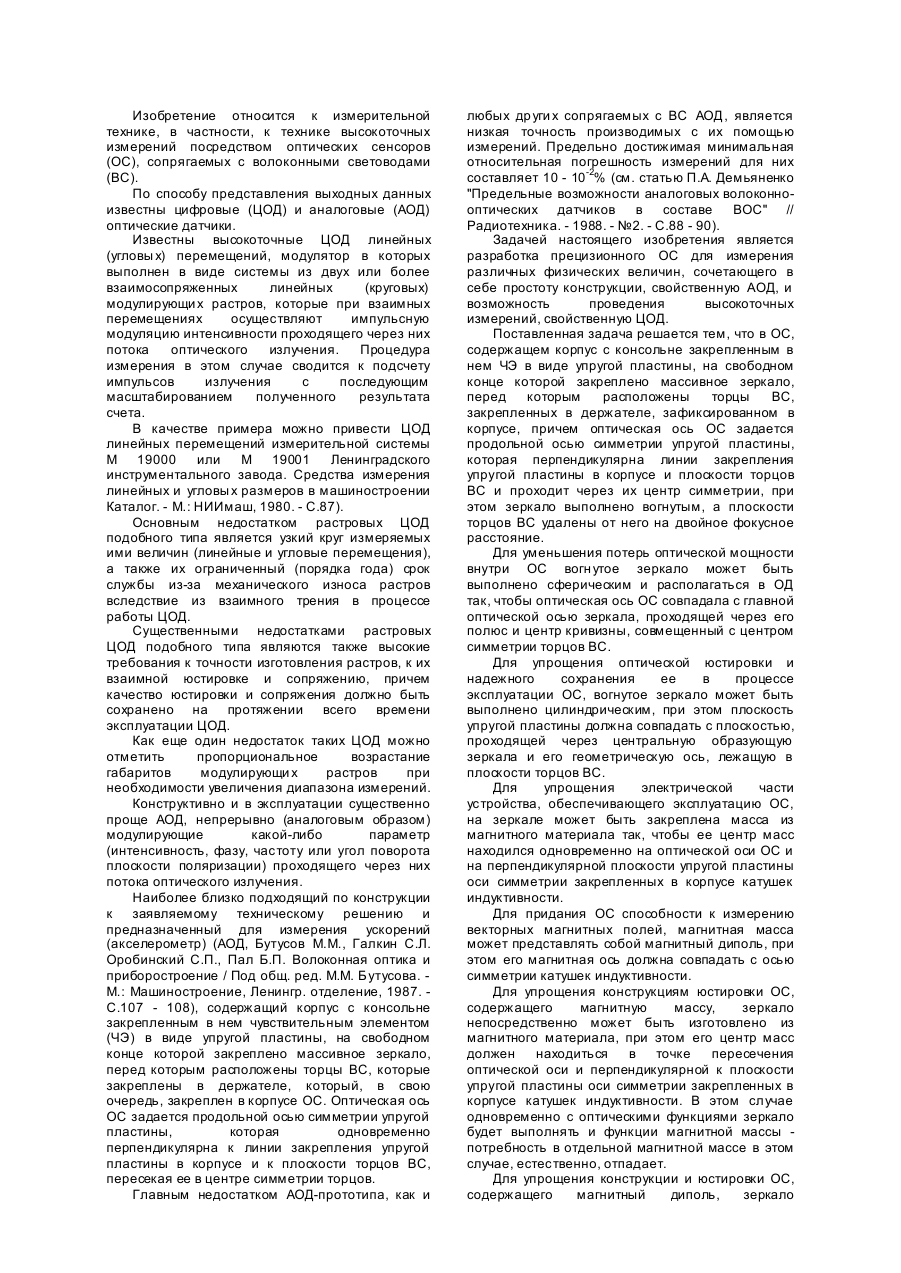

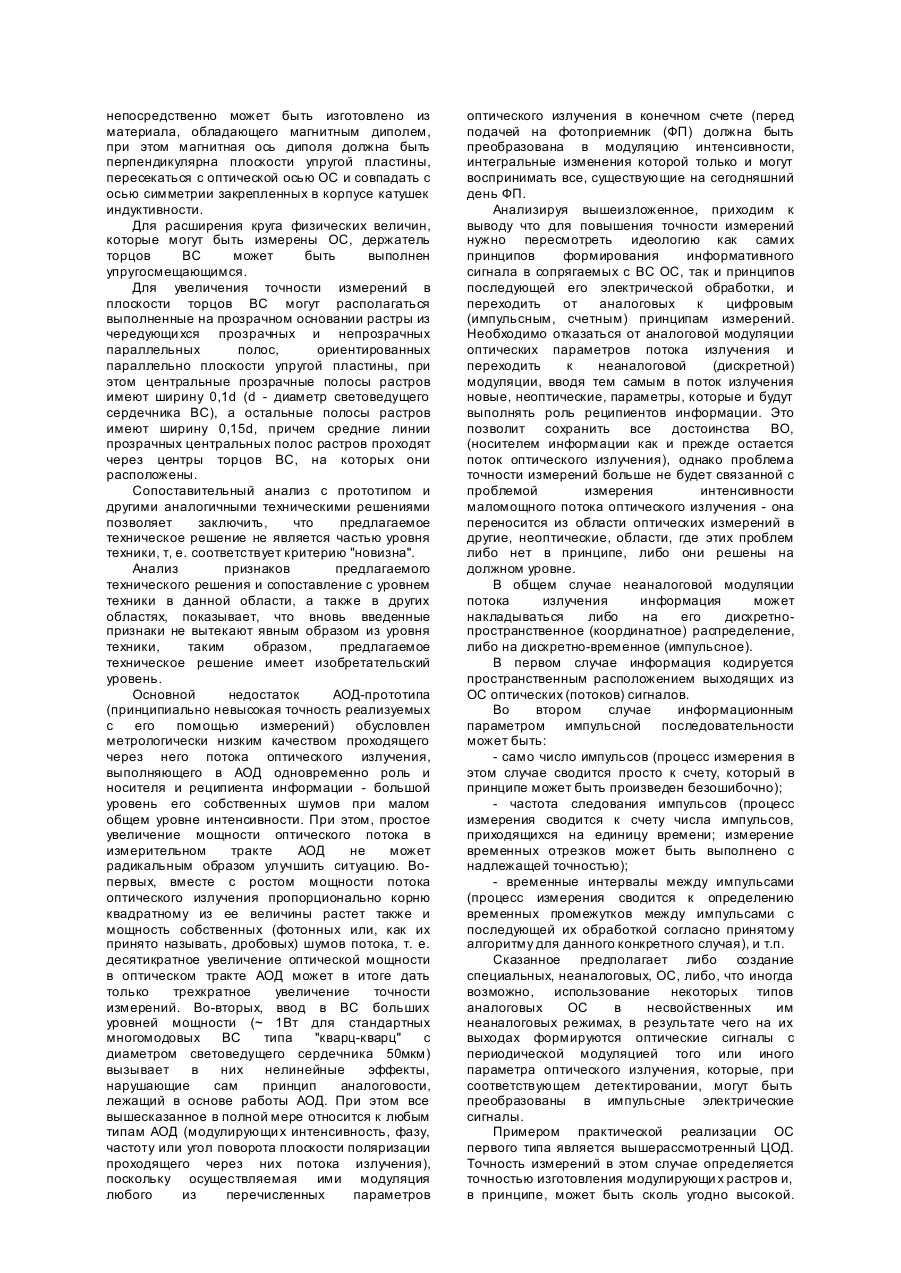

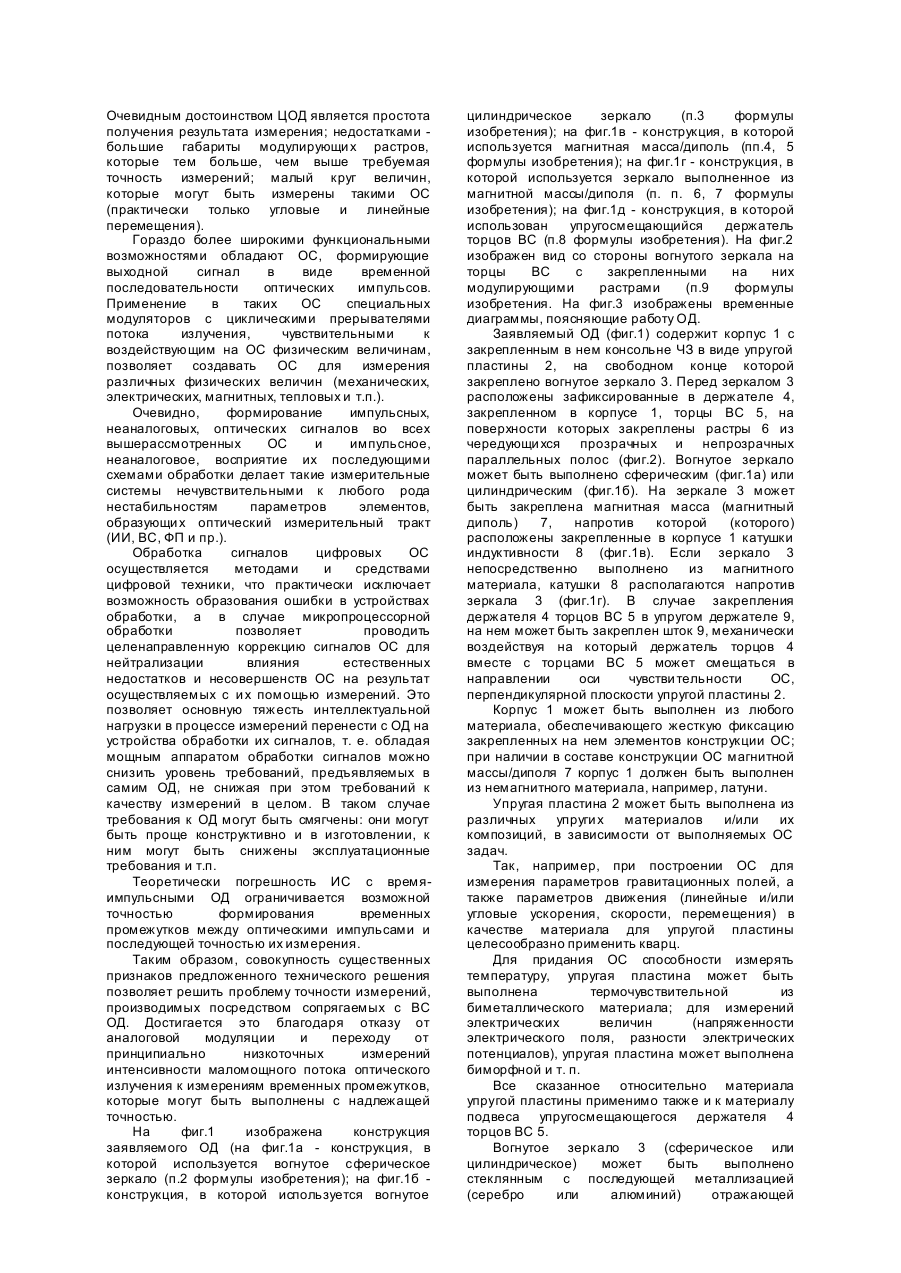

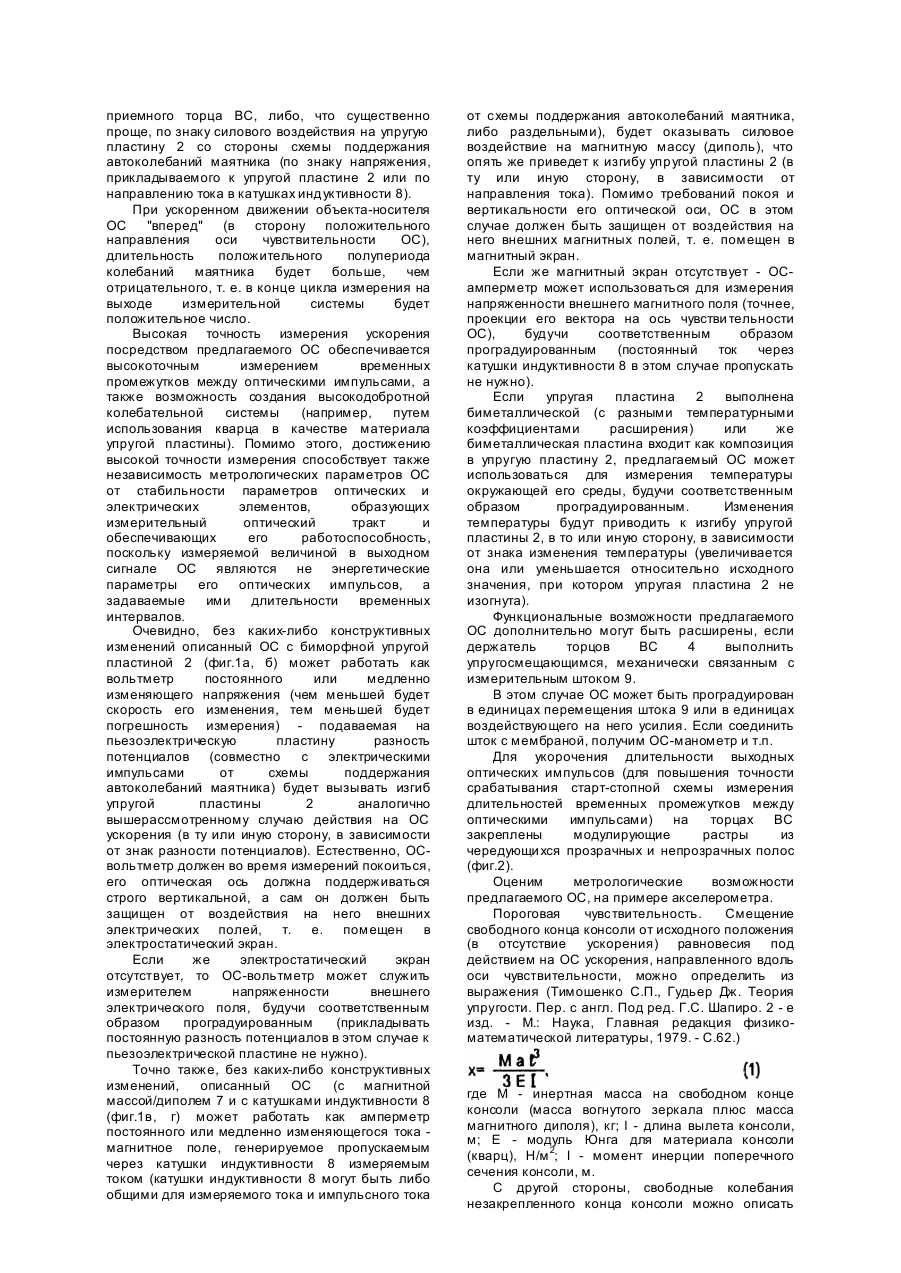

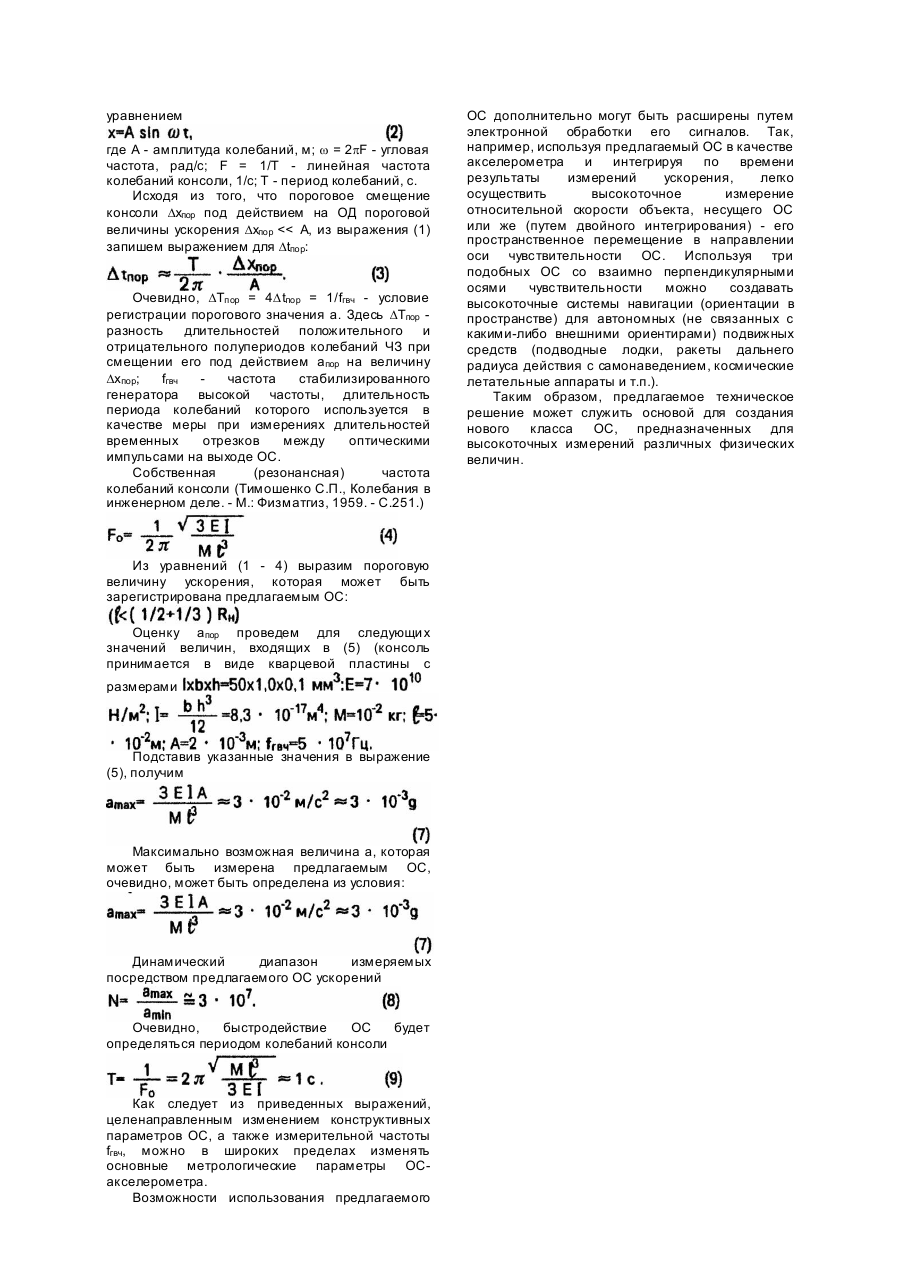

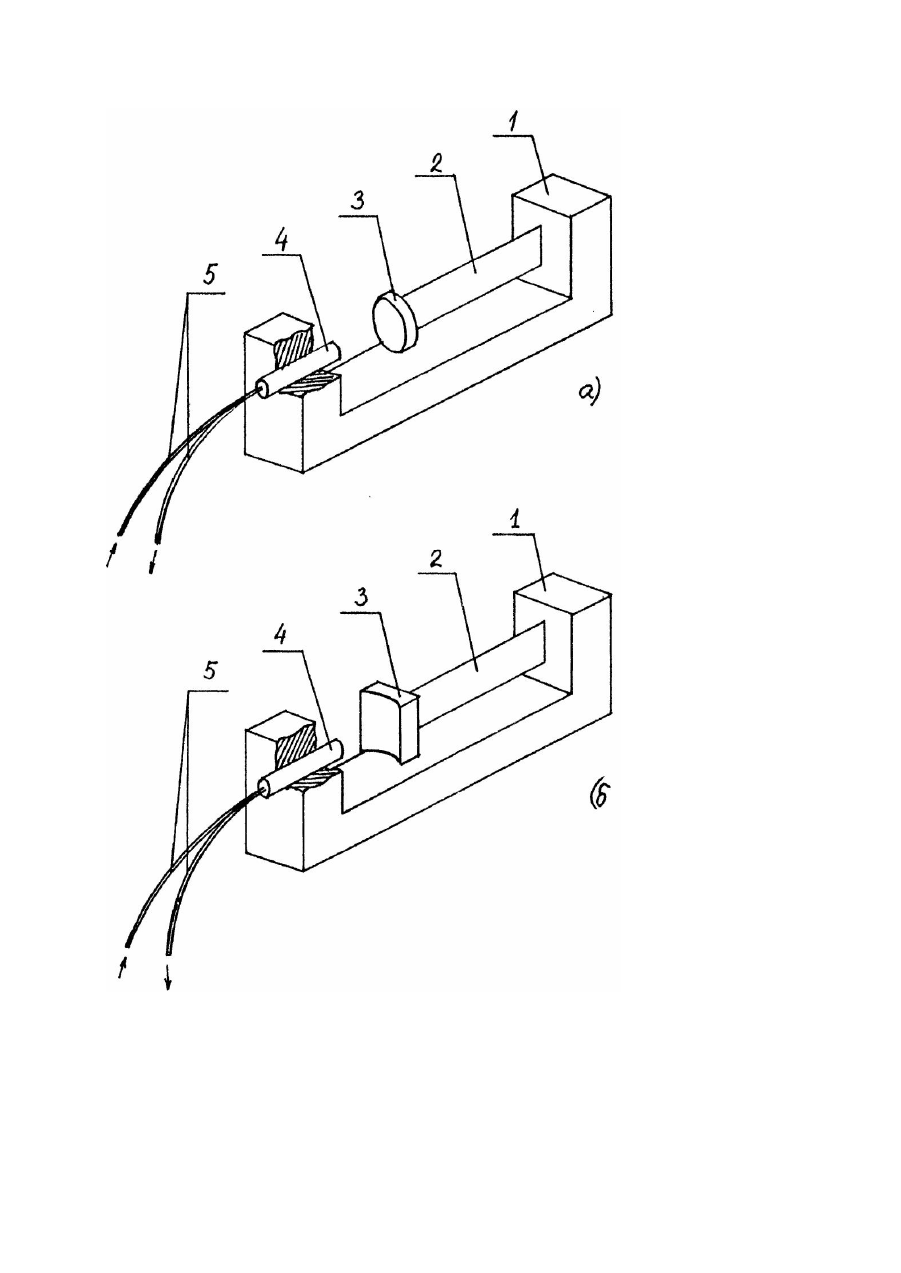

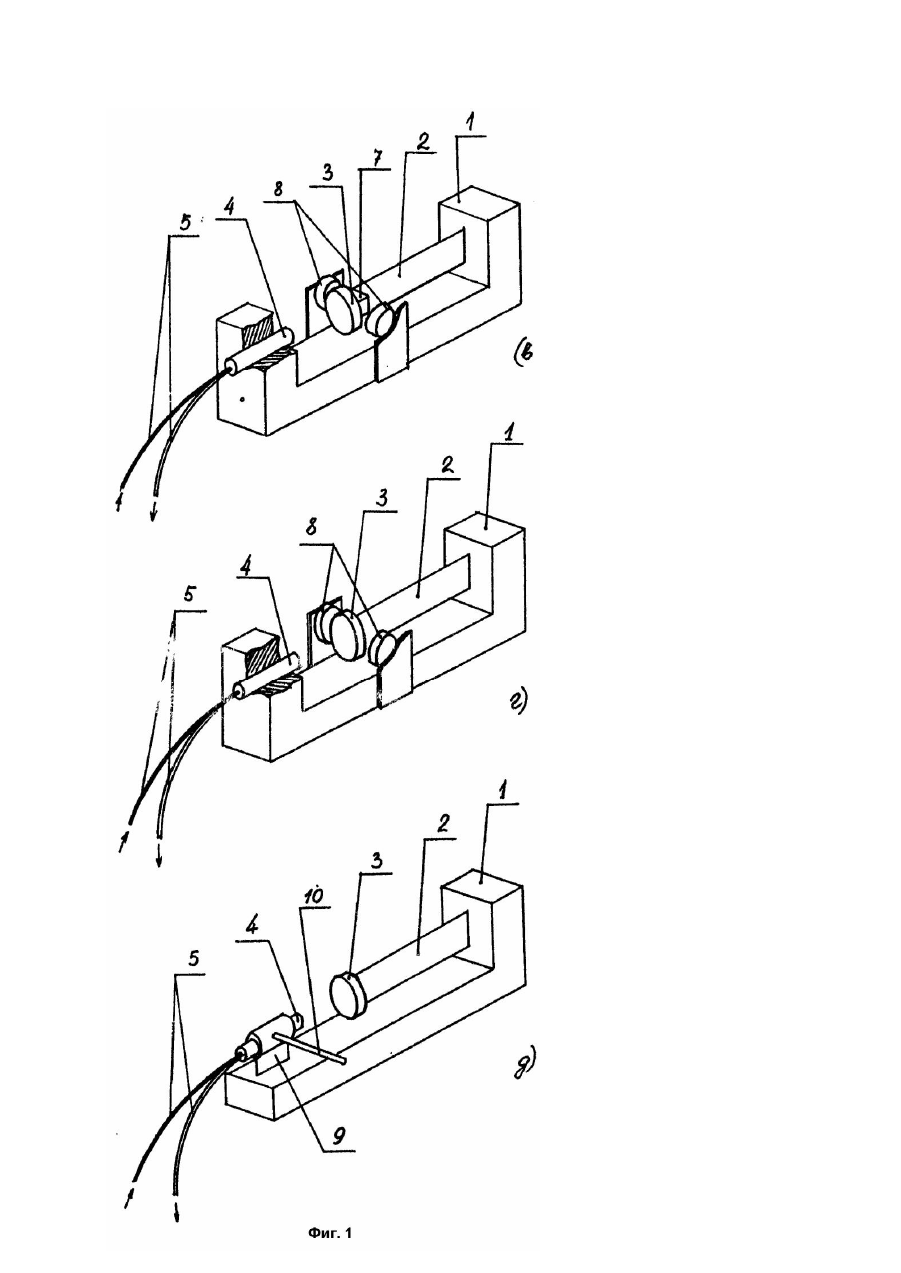

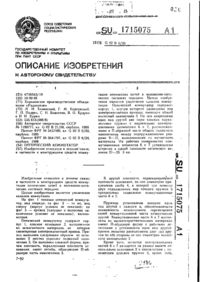

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, к технике высокоточных измерений посредством оптических сенсоров (ОС), сопрягаемых с волоконными световодами (ВС). По способу представления выходных данных известны цифровые (ЦОД) и аналоговые (АОД) оптические датчики. Известны высокоточные ЦОД линейных (угловы х) перемещений, модулятор в которых выполнен в виде системы из двух или более взаимосопряженных линейных (круговых) модулирующи х растров, которые при взаимных перемещениях осуществляют импульсную модуляцию интенсивности проходящего через них потока оптического излучения. Процедура измерения в этом случае сводится к подсчету импульсов излучения с последующим масштабированием полученного результата счета. В качестве примера можно привести ЦОД линейных перемещений измерительной системы М 19000 или М 19001 Ленинградского инструментального завода. Средства измерения линейных и угловы х размеров в машиностроении Каталог. - М.: НИИмаш, 1980. - С.87). Основным недостатком растровых ЦОД подобного типа является узкий круг измеряемых ими величин (линейные и угловые перемещения), а также их ограниченный (порядка года) срок службы из-за механического износа растров вследствие из взаимного трения в процессе работы ЦОД. Существенными недостатками растровых ЦОД подобного типа являются также высокие требования к точности изготовления растров, к их взаимной юстировке и сопряжению, причем качество юстировки и сопряжения должно быть сохранено на протяжении всего времени эксплуатации ЦОД. Как еще один недостаток таких ЦОД можно отметить пропорциональное возрастание габаритов модулирующи х растров при необходимости увеличения диапазона измерений. Конструктивно и в эксплуатации существенно проще АОД, непрерывно (аналоговым образом) модулирующие какой-либо параметр (интенсивность, фазу, частоту или угол поворота плоскости поляризации) проходящего через них потока оптического излучения. Наиболее близко подходящий по конструкции к заявляемому техническому решению и предназначенный для измерения ускорений (акселерометр) (АОД, Бутусов М.М., Галкин С.Л. Оробинский С.П., Пал Б.П. Волоконная оптика и приборостроение / Под общ. ред. М.М. Бутусова. М.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1987. С.107 - 108), содержащий корпус с консольне закрепленным в нем чувствительным элементом (ЧЭ) в виде упругой пластины, на свободном конце которой закреплено массивное зеркало, перед которым расположены торцы ВС, которые закреплены в держателе, который, в свою очередь, закреплен в корпусе ОС. Оптическая ось ОС задается продольной осью симметрии упругой пластины, которая одновременно перпендикулярна к линии закрепления упругой пластины в корпусе и к плоскости торцов ВС, пересекая ее в центре симметрии торцов. Главным недостатком АОД-прототипа, как и любых др уги х сопрягаемых с ВС АОД, является низкая точность производимых с их помощью измерений. Предельно достижимая минимальная относительная погрешность измерений для них составляет 10 - 10-2% (см. статью П.А. Демьяненко "Предельные возможности аналоговых волоконнооптических датчиков в составе ВОС" // Радиотехника. - 1988. - №2. - С.88 - 90). Задачей настоящего изобретения является разработка прецизионного ОС для измерения различных физических величин, сочетающего в себе простоту конструкции, свойственную АОД, и возможность проведения высокоточных измерений, свойственную ЦОД. Поставленная задача решается тем, что в ОС, содержащем корпус с консольне закрепленным в нем ЧЭ в виде упругой пластины, на свободном конце которой закреплено массивное зеркало, перед которым расположены торцы ВС, закрепленных в держателе, зафиксированном в корпусе, причем оптическая ось ОС задается продольной осью симметрии упругой пластины, которая перпендикулярна линии закрепления упругой пластины в корпусе и плоскости торцов ВС и проходит через их центр симметрии, при этом зеркало выполнено вогнутым, а плоскости торцов ВС удалены от него на двойное фокусное расстояние. Для уменьшения потерь оптической мощности внутри ОС вогн утое зеркало может быть выполнено сферическим и располагаться в ОД так, чтобы оптическая ось ОС совпадала с главной оптической осью зеркала, проходящей через его полюс и центр кривизны, совмещенный с центром симметрии торцов ВС. Для упрощения оптической юстировки и надежного сохранения ее в процессе эксплуатации ОС, вогнутое зеркало может быть выполнено цилиндрическим, при этом плоскость упругой пластины должна совпадать с плоскостью, проходящей через центральную образующую зеркала и его геометрическую ось, лежащую в плоскости торцов ВС. Для упрощения электрической части устройства, обеспечивающего эксплуатацию ОС, на зеркале может быть закреплена масса из магнитного материала так, чтобы ее центр масс находился одновременно на оптической оси ОС и на перпендикулярной плоскости упругой пластины оси симметрии закрепленных в корпусе катушек индуктивности. Для придания ОС способности к измерению векторных магнитных полей, магнитная масса может представлять собой магнитный диполь, при этом его магнитная ось должна совпадать с осью симметрии катушек индуктивности. Для упрощения конструкциям юстировки ОС, содержащего магнитную массу, зеркало непосредственно может быть изготовлено из магнитного материала, при этом его центр масс должен находиться в точке пересечения оптической оси и перпендикулярной к плоскости упругой пластины оси симметрии закрепленных в корпусе катушек индуктивности. В этом случае одновременно с оптическими функциями зеркало будет выполнять и функции магнитной массы потребность в отдельной магнитной массе в этом случае, естественно, отпадает. Для упрощения конструкции и юстировки ОС, содержащего магнитный диполь, зеркало непосредственно может быть изготовлено из материала, обладающего магнитным диполем, при этом магнитная ось диполя должна быть перпендикулярна плоскости упругой пластины, пересекаться с оптической осью ОС и совпадать с осью симметрии закрепленных в корпусе катушек индуктивности. Для расширения круга физических величин, которые могут быть измерены ОС, держатель торцов ВС может быть выполнен упругосмещающимся. Для увеличения точности измерений в плоскости торцов ВС могут располагаться выполненные на прозрачном основании растры из чередующи хся прозрачных и непрозрачных параллельных полос, ориентированных параллельно плоскости упругой пластины, при этом центральные прозрачные полосы растров имеют ширину 0,1d (d - диаметр световедущего сердечника ВС), а остальные полосы растров имеют ширину 0,15d, причем средние линии прозрачных центральных полос растров проходят через центры торцов ВС, на которых они расположены. Сопоставительный анализ с прототипом и другими аналогичными техническими решениями позволяет заключить, что предлагаемое техническое решение не является частью уровня техники, т, е. соответствует критерию "новизна". Анализ признаков предлагаемого технического решения и сопоставление с уровнем техники в данной области, а также в других областях, показывает, что вновь введенные признаки не вытекают явным образом из уровня техники, таким образом, предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень. Основной недостаток АОД-прототипа (принципиально невысокая точность реализуемых с его помощью измерений) обусловлен метрологически низким качеством проходящего через него потока оптического излучения, выполняющего в АОД одновременно роль и носителя и реципиента информации - большой уровень его собственных шумов при малом общем уровне интенсивности. При этом, простое увеличение мощности оптического потока в измерительном тракте АОД не может радикальным образом улучшить ситуацию. Вопервых, вместе с ростом мощности потока оптического излучения пропорционально корню квадратному из ее величины растет также и мощность собственных (фотонных или, как их принято называть, дробовых) шумов потока, т. е. десятикратное увеличение оптической мощности в оптическом тракте АОД может в итоге дать только трехкратное увеличение точности измерений. Во-вторых, ввод в ВС больших уровней мощности (~ 1Вт для стандартных многомодовых ВС типа "кварц-кварц" с диаметром световедущего сердечника 50мкм) вызывает в них нелинейные эффекты, нарушающие сам принцип аналоговости, лежащий в основе работы АОД. При этом все вышесказанное в полной мере относится к любым типам АОД (модулирующи х интенсивность, фазу, частоту или угол поворота плоскости поляризации проходящего через них потока излучения), поскольку осуществляемая ими модуляция любого из перечисленных параметров оптического излучения в конечном счете (перед подачей на фотоприемник (ФП) должна быть преобразована в модуляцию интенсивности, интегральные изменения которой только и могут воспринимать все, существующие на сегодняшний день ФП. Анализируя вышеизложенное, приходим к выводу что для повышения точности измерений нужно пересмотреть идеологию как самих принципов формирования информативного сигнала в сопрягаемых с ВС ОС, так и принципов последующей его электрической обработки, и переходить от аналоговых к цифровым (импульсным, счетным) принципам измерений. Необходимо отказаться от аналоговой модуляции оптических параметров потока излучения и переходить к неаналоговой (дискретной) модуляции, вводя тем самым в поток излучения новые, неоптические, параметры, которые и будут выполнять роль реципиентов информации. Это позволит сохранить все достоинства ВО, (носителем информации как и прежде остается поток оптического излучения), однако проблема точности измерений больше не будет связанной с проблемой измерения интенсивности маломощного потока оптического излучения - она переносится из области оптических измерений в другие, неоптические, области, где этих проблем либо нет в принципе, либо они решены на должном уровне. В общем случае неаналоговой модуляции потока излучения информация может накладываться либо на его дискретнопространственное (координатное) распределение, либо на дискретно-временное (импульсное). В первом случае информация кодируется пространственным расположением выходящих из ОС оптических (потоков) сигналов. Во втором случае информационным параметром импульсной последовательности может быть: - само число импульсов (процесс измерения в этом случае сводится просто к счету, который в принципе может быть произведен безошибочно); - частота следования импульсов (процесс измерения сводится к счету числа импульсов, приходящихся на единицу времени; измерение временных отрезков может быть выполнено с надлежащей точностью); - временные интервалы между импульсами (процесс измерения сводится к определению временных промежутков между импульсами с последующей их обработкой согласно принятому алгоритму для данного конкретного случая), и т.п. Сказанное предполагает либо создание специальных, неаналоговых, ОС, либо, что иногда возможно, использование некоторых типов аналоговых ОС в несвойственных им неаналоговых режимах, в результате чего на их выходах формируются оптические сигналы с периодической модуляцией того или иного параметра оптического излучения, которые, при соответствующем детектировании, могут быть преобразованы в импульсные электрические сигналы. Примером практической реализации ОС первого типа является вышерассмотренный ЦОД. Точность измерений в этом случае определяется точностью изготовления модулирующи х растров и, в принципе, может быть сколь угодно высокой. Очевидным достоинством ЦОД является простота получения результата измерения; недостатками большие габариты модулирующи х растров, которые тем больше, чем выше требуемая точность измерений; малый круг величин, которые могут быть измерены такими ОС (практически только угловые и линейные перемещения). Гораздо более широкими функциональными возможностями обладают ОС, формирующие выходной сигнал в виде временной последовательности оптических импульсов. Применение в таких ОС специальных модуляторов с циклическими прерывателями потока излучения, чувствительными к воздействующим на ОС физическим величинам, позволяет создавать ОС для измерения различных физических величин (механических, электрических, магнитных, тепловых и т.п.). Очевидно, формирование импульсных, неаналоговых, оптических сигналов во всех вышерассмотренных ОС и импульсное, неаналоговое, восприятие их последующими схемами обработки делает такие измерительные системы нечувствительными к любого рода нестабильностям параметров элементов, образующи х оптический измерительный тракт (ИИ, ВС, ФП и пр.). Обработка сигналов цифровых ОС осуществляется методами и средствами цифровой техники, что практически исключает возможность образования ошибки в устройствах обработки, а в случае микропроцессорной обработки позволяет проводить целенаправленную коррекцию сигналов ОС для нейтрализации влияния естественных недостатков и несовершенств ОС на результат осуществляемых с и х помощью измерений. Это позволяет основную тяжесть интеллектуальной нагрузки в процессе измерений перенести с ОД на устройства обработки их сигналов, т. е. обладая мощным аппаратом обработки сигналов можно снизить уровень требований, предъявляемых в самим ОД, не снижая при этом требований к качеству измерений в целом. В таком случае требования к ОД могут быть смягчены: они могут быть проще конструктивно и в изготовлении, к ним могут быть снижены эксплуатационные требования и т.п. Теоретически погрешность ИС с времяимпульсными ОД ограничивается возможной точностью формирования временных промежутков между оптическими импульсами и последующей точностью их измерения. Таким образом, совокупность существенных признаков предложенного технического решения позволяет решить проблему точности измерений, производимых посредством сопрягаемых с ВС ОД. Достигается это благодаря отказу от аналоговой модуляции и переходу от принципиально низкоточных измерений интенсивности маломощного потока оптического излучения к измерениям временных промежутков, которые могут быть выполнены с надлежащей точностью. На фиг.1 изображена конструкция заявляемого ОД (на фиг.1а - конструкция, в которой используется вогнутое сферическое зеркало (п.2 формулы изобретения); на фиг.1б конструкция, в которой используется вогнутое цилиндрическое зеркало (п.3 формулы изобретения); на фиг.1в - конструкция, в которой используется магнитная масса/диполь (пп.4, 5 формулы изобретения); на фиг.1г - конструкция, в которой используется зеркало выполненное из магнитной массы/диполя (п. п. 6, 7 формулы изобретения); на фиг.1д - конструкция, в которой использован упругосмещающийся держатель торцов ВС (п.8 формулы изобретения). На фиг.2 изображен вид со стороны вогнутого зеркала на торцы ВС с закрепленными на них модулирующими растрами (п.9 формулы изобретения. На фиг.3 изображены временные диаграммы, поясняющие работу ОД. Заявляемый ОД (фиг.1) содержит корпус 1 с закрепленным в нем консольне ЧЗ в виде упругой пластины 2, на свободном конце которой закреплено вогнутое зеркало 3. Перед зеркалом 3 расположены зафиксированные в держателе 4, закрепленном в корпусе 1, торцы ВС 5, на поверхности которых закреплены растры 6 из чередующи хся прозрачных и непрозрачных параллельных полос (фиг.2). Вогнутое зеркало может быть выполнено сферическим (фиг.1а) или цилиндрическим (фиг.1б). На зеркале 3 может быть закреплена магнитная масса (магнитный диполь) 7, напротив которой (которого) расположены закрепленные в корпусе 1 катушки индуктивности 8 (фиг.1в). Если зеркало 3 непосредственно выполнено из магнитного материала, катушки 8 располагаются напротив зеркала 3 (фиг.1г). В случае закрепления держателя 4 торцов ВС 5 в упругом держателе 9, на нем может быть закреплен шток 9, механически воздействуя на который держатель торцов 4 вместе с торцами ВС 5 может смещаться в направлении оси чувстви тельности ОС, перпендикулярной плоскости упругой пластины 2. Корпус 1 может быть выполнен из любого материала, обеспечивающего жесткую фиксацию закрепленных на нем элементов конструкции ОС; при наличии в составе конструкции ОС магнитной массы/диполя 7 корпус 1 должен быть выполнен из немагнитного материала, например, латуни. Упругая пластина 2 может быть выполнена из различных упруги х материалов и/или их композиций, в зависимости от выполняемых ОС задач. Так, например, при построении ОС для измерения параметров гравитационных полей, а также параметров движения (линейные и/или угловые ускорения, скорости, перемещения) в качестве материала для упругой пластины целесообразно применить кварц. Для придания ОС способности измерять температуру, упругая пластина может быть выполнена термочувствительной из биметаллического материала; для измерений электрических величин (напряженности электрического поля, разности электрических потенциалов), упругая пластина может выполнена биморфной и т. п. Все сказанное относительно материала упругой пластины применимо также и к материалу подвеса упругосмещающегося держателя 4 торцов ВС 5. Вогнутое зеркало 3 (сферическое или цилиндрическое) может быть выполнено стеклянным с последующей металлизацией (серебро или алюминий) отражающей поверхности. Радиус кривизны зеркальной поверхности может составлять от одного до нескольких миллиметров. В случае выполнения зеркала 3 из магнитного материала, отражающая поверхность его покрывается слоем высокоотражающего металла (серебро, алюминий) с последующей полировкой его до оптического класса чистоты. В качестве материала магнитной массы 7 может быть использована, например, электротехническая сталь. В качестве материала магнитного диполя 7 может быть использован, например, самарийкобальтовый сплав. Катушки индуктивности 8 могут быть выполнены обычным намоточным проводом на немагнитном каркасе, например, цилиндрической формы. Работу предлагаемого ОС (фиг.1) рассмотрим на примере использования его в качестве измерителя ускорения (акселерометра). В исходном состоянии (в отсутствие ускорения) к ОС по одному из ВС 5 подводится непрерывный поток оптического излучения, генерируемый посторонним источником излучения (ИИ), в качестве которого может использоваться, например, полупроводниковый ИИ (типа АЛ-307 или ИЛПН-301). Закрепленная в корпусе 1 консольне упругая пластина чувствительного элемента 2 с вогнутым зеркалом 3 на свободном конце представляет собой колебательную систему маятникового типа, которая при работе ОС совершает автоколебательные движения, поддерживаемые силовыми воздействием на упругую пластину 2 со стороны схемы управления (на фиг.1 схема управления не показана). Силовое воздействие на упругую пластину генерируется либо в самой упругой пластине при подаче на нее электрических импульсов (пластина в этом случае представляет собой либо композицию из двух пьезоэлектрических пластин, наклеенных одна на другую, векторы поляризации которых направлены встречно и перпендикулярно плоскости склейки, либо композицию из одной пьезоэлектрической пластины, склеенной с какойлибо другой (непьезоэлектрической) упругой пластиной) либо при воздействии магнитного поля, генерируемого катушками индуктивности 8, на закрепленную соосно им на вогнутом зеркале 3 магнитную массу 7, либо же непосредственно на зеркало 3, если последнее выполнено из магнитного материала. Схема управления должна обеспечивать амплитуду колебаний зеркала 3 до нескольких миллиметров. Каждый раз, при прохождении маятником положения равновесия, излучение из торца ВС 5, подводящего излучения к ОС, переходит в торец ВС 5, выводящего излучение из ОС. Происходит это в тот момент, когда центр кривизны вогнутого сферического (или геометрическая ось вогнутого цилиндрического) зеркала 3 происходит через центр симметрии излучающего и приемного торцов ВС 5 и формируемое зеркалом 3 действительное, равновеликое, инверсное изображение приемного торца (в случае цилиндрического зеркала это изображение будет растянутым вдоль оси зеркала до величины 2Rtg Q - где R - радиус кривизны зеркала, а Q апертурный угол ВС) совмещается с торцом приемного ВС 5, а это и значит, что излучение из торца подводящего ВС 5, отразившись от зеркала 3 поступает в торец приемного ВС 5, выводящего излучение из ОС. При дальнейшем движении маятника центр кривизны (геометрическая ось) зеркала проходит через еще один (дополнительный) центр симметрии излучающего и приемного (дополнительного) торцов ВС 5, формируя также и в нем короткий оптический импульс. Кстати, из сказанного следует, что в случае сферического зеркала доля оптической мощности, переходящей из подводящего ВС в отводящий, буде т существенно выше, чем в случае цилиндрического. В то же время, очевидно, что юстировка оптической схемы с цилиндрическим зеркалом существенно проще и надежней, чем со сферическим. Таким образом, дважды за каждый период колебания маятника ЧЗ, в выходных ВС формируются короткие оптические импульсы. Очевидно, в отсутствие воздействия на ОС ускорения, времена пребывания маятника по обе стороны от положения его равновесия будут одинаковыми и, соответственно, одинаковыми будут и длительности временных промежутков между генерируемыми ОС оптическими импульсами (см. фиг.2а). При действии на ОС ускорения, вектор которого направлен вдоль оси чувстви тельности ОС (которая направлена перпендикулярно плоскости упругой пластины), положение равновесия маятника смещается (от исходного) на некоторую величину. Величина этого смещения определяется величиной действующего на ОС ускорения, суммарной величиной масс вогнутого зеркала 3 и магнитной массы 7 и жесткостью материала упругой пластины 2. Благодаря смещению положения равновесия времена пребывания маятника по обе стороны от исходного положения равновесия не будут одинаковыми. Это значит, что один из каждой пары соседних временных промежутков между импульсами на выходе ОС увеличит свою длительность, а другой - уменьшит (фиг.2б). При этом суммарная длительность двух соседних временных промежутков (т.е., длительность периода колебаний маятника) останется неизмененной. Очевидно, чем большей (меньшей) будет величина воздействующего на ОС ускорения, тем, соответственно, большей (меньшей) будет и разность длительностей между соседними временными промежутками, задаваемыми оптическими импульсами. Таким образом, разность длительностей двух соседний временных промежутков между импульсами на выходе ОС может служить мерой величины воздействующего на ОС ускорения, при этом, знак этой разности будет определять направление вектора ускорения (согласно или против выбранного положительного направления оси чувствительности ОС). Для однозначного определения знака разности необходимо заранее знать, в ту или иную сторону от исходного смещается положение равновесия маятника при воздействии ускорения на ОС. Эта задача решается либо использованием (установкой) в ОС дополнительного (второго) приемного ВС, торец которого смещен в направлении оси чувствительности относительно торца основного приемного торца ВС, либо, что существенно проще, по знаку силового воздействия на упругую пластину 2 со стороны схемы поддержания автоколебаний маятника (по знаку напряжения, прикладываемого к упругой пластине 2 или по направлению тока в катушках индуктивности 8). При ускоренном движении объекта-носителя ОС "вперед" (в сторону положительного направления оси чувствительности ОС), длительность положительного полупериода колебаний маятника будет больше, чем отрицательного, т. е. в конце цикла измерения на выходе измерительной системы будет положительное число. Высокая точность измерения ускорения посредством предлагаемого ОС обеспечивается высокоточным измерением временных промежутков между оптическими импульсами, а также возможность создания высокодобротной колебательной системы (например, путем использования кварца в качестве материала упругой пластины). Помимо этого, достижению высокой точности измерения способствует также независимость метрологических параметров ОС от стабильности параметров оптических и электрических элементов, образующих измерительный оптический тракт и обеспечивающих его работоспособность, поскольку измеряемой величиной в выходном сигнале ОС являются не энергетические параметры его оптических импульсов, а задаваемые ими длительности временных интервалов. Очевидно, без каких-либо конструктивных изменений описанный ОС с биморфной упругой пластиной 2 (фиг.1а, б) может работать как вольтметр постоянного или медленно изменяющего напряжения (чем меньшей будет скорость его изменения, тем меньшей будет погрешность измерения) - подаваемая на пьезоэлектрическую пластину разность потенциалов (совместно с электрическими импульсами от схемы поддержания автоколебаний маятника) будет вызывать изгиб упругой пластины 2 аналогично вышерассмотренному случаю действия на ОС ускорения (в ту или иную сторону, в зависимости от знак разности потенциалов). Естественно, ОСвольтметр должен во время измерений покоиться, его оптическая ось должна поддерживаться строго вертикальной, а сам он должен быть защищен от воздействия на него внешних электрических полей, т. е. помещен в электростатический экран. Если же электростатический экран отсутствует, то ОС-вольтметр может служить измерителем напряженности внешнего электрического поля, будучи соответственным образом проградуированным (прикладывать постоянную разность потенциалов в этом случае к пьезоэлектрической пластине не нужно). Точно также, без каких-либо конструктивных изменений, описанный ОС (с магнитной массой/диполем 7 и с катушками индуктивности 8 (фиг.1в, г) может работать как амперметр постоянного или медленно изменяющегося тока магнитное поле, генерируемое пропускаемым через катушки индуктивности 8 измеряемым током (катушки индуктивности 8 могут быть либо общими для измеряемого тока и импульсного тока от схемы поддержания автоколебаний маятника, либо раздельными), будет оказывать силовое воздействие на магнитную массу (диполь), что опять же приведет к изгибу упругой пластины 2 (в ту или иную сторону, в зависимости от направления тока). Помимо требований покоя и вертикальности его оптической оси, ОС в этом случае должен быть защищен от воздействия на него внешних магнитных полей, т. е. помещен в магнитный экран. Если же магнитный экран отсутствует - ОСамперметр может использоваться для измерения напряженности внешнего магнитного поля (точнее, проекции его вектора на ось чувстви тельности ОС), будучи соответственным образом проградуированным (постоянный ток через катушки индуктивности 8 в этом случае пропускать не нужно). Если упругая пластина 2 выполнена биметаллической (с разными температурными коэффициентами расширения) или же биметаллическая пластина входит как композиция в упругую пластину 2, предлагаемый ОС может использоваться для измерения температуры окружающей его среды, будучи соответственным образом проградуированным. Изменения температуры будут приводить к изгибу упругой пластины 2, в то или иную сторону, в зависимости от знака изменения температуры (увеличивается она или уменьшается относительно исходного значения, при котором упругая пластина 2 не изогнута). Функциональные возможностипредлагаемого ОС дополнительно могут быть расширены, если держатель торцов ВС 4 выполнить упругосмещающимся, механически связанным с измерительным штоком 9. В этом случае ОС может быть проградуирован в единицах перемещения штока 9 или в единицах воздействующего на него усилия. Если соединить шток с мембраной, получим ОС-манометр и т.п. Для укорочения длительности выходных оптических импульсов (для повышения точности срабатывания старт-стопной схемы измерения длительностей временных промежутков между оптическими импульсами) на торцах ВС закреплены модулирующие растры из чередующи хся прозрачных и непрозрачных полос (фиг.2). Оценим метрологические возможности предлагаемого ОС, на примере акселерометра. Пороговая чувствительность. Смещение свободного конца консоли от исходного положения (в отсутствие ускорения) равновесия под действием на ОС ускорения, направленного вдоль оси чувствительности, можно определить из выражения (Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. Пер. с англ. Под ред. Г.С. Шапиро. 2 - е изд. - М.: Наука, Главная редакция физикоматематической литературы, 1979. - С.62.) где M - инертная масса на свободном конце консоли (масса вогнутого зеркала плюс масса магнитного диполя), кг; l - длина вылета консоли, м; E - модуль Юнга для материала консоли (кварц), Н/м 2; I - момент инерции поперечного сечения консоли, м. С другой стороны, свободные колебания незакрепленного конца консоли можно описать уравнением где A - амплитуда колебаний, м; w = 2pF - угловая частота, рад/с; F = 1/T - линейная частота колебаний консоли, 1/с; T - период колебаний, с. Исходя из того, что пороговое смещение консоли Dxпор под действием на ОД пороговой величины ускорения Dxпор

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюDem'ianenko Petro Opanasovych, Lytvynov Serhii Olehovych

Автори російськоюДемьяненко Петр Афансьевич, Литвинов Сергей Олегович

МПК / Мітки

МПК: G02B 6/00

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/9-14737-optichnijj-sensor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Оптичний сенсор</a>

Попередній патент: Зливний пристрій унітазу пасажирського вагону

Наступний патент: Пристрій для добування металевих порошків та волокон із розплава мінералів

Випадковий патент: Електрично керований поляризатор