Трансфекційна композиція для вищих еукаріотичних клітин

Номер патенту: 26746

Опубліковано: 12.11.1999

Автори: ВІРНШТІЛЬ Макс, Оберхаузер Бернд, КОТТЕН Метт, Карієл Дейвід, Цатлоукал Курт, ВАГНЕР Ернст, ПЛАНК Крістіан

Формула / Реферат

1. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток, включающая комплекс нуклеиновой кислоты и вещества со средством для нуклеиновой кислоты, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит эндосомолитический агент в эффективном количестве.

2. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.1, отличающаяся тем, что вещество со сродством для нуклеиновой кислоты связано с содействующим поглощению клеткой фактором.

3. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.1, отличающаяся, тем, что эндосомолитический агент представляет собой вирус или компонент вируса.

4. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.1, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент включает связывающий нуклеиновую кислоту домен.

5. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.1, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент представляет собой компонент комплекса нуклеиновой кислоты и вещества со сродством для нуклеиновой кислоты.

6. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.5, отличающаяся тем, что комплекс включает содействующий поглощению клеткой фактор.

7. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.6, отличающаяся тем, что содействующий поглощению клеткой фактор связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

8. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.5, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент ковалентне связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

9. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.5, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент нековалентно связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

10. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.9, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты через биотиново-стрептавидиновый мостик.

11. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.9, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент ионным путем связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

12. Трансфекциониая композиция для высших эукариотических клеток по п.4, отличающаяся тем, что эндосомолитический агент связан с нуклеиновой кислотой непосредственно через связывающий нуклеиновую кислоту домен.

13. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.3, отличающаяся тем, что в качестве эндосомолитического агента содержит вирус, который является инфекционным для индивидуума, отличного от человека.

14 Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.3, отличающаяся тем, что в качестве эндосомолитического агента содержит аденовирус.

15 Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.14, отличающаяся тем, что аденовирус является птичьим.

16. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.15, отличающаяся тем, что аденовирус является куриным аденовирусом CELO.

17. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.14, отличающаяся тем, что аденовирус является мутантом.

18. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.17, отличающаяся тем, что аденовирус является неспособным к репликации мутантом.

19. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.18, отличающаяся тем, что аденовирус имеет по крайней мере одну мутацию и/или делецию в зоне E1A.

20. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.14, отличающаяся тем, что аденовирус является инактивированным.

21. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.20, отличающаяся тем, что аденовирус является инактивированным коротковолновыми УФ-лучами.

22. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.20, отличающаяся тем, что аденовирус является инактивированным обработкой УФ-лучами и псораленом.

23. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.20, отличающаяся тем, что аденовирус является инактивированным формальдегидом.

24. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.3, отличающаяся тем, что в качестве эндосомолитического агента содержит по крайней мере один протеин аденовируса.

25. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.3, отличающаяся тем, что в качестве эндосомолитического агента содержит пикорнавирус.

26. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.25, отличающаяся тем, что в качестве пикорнавируса содержит риновирус.

27. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.26, отличающаяся тем, что риновирус является инактивированным.

28. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.3, отличающаяся тем, что в качестве эндосомолитического агента содержит эндосомолитический вирусный пептид, который может быть модифицирован.

29. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.28, отличающаяся тем, что эндосомолитический вирусный пептид представляет собой пептид гемагглютинина HA2 гриппа.

30. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.29, отличающаяся тем, что пептид имеет последовательность Gly-Leu-Phe-Glu-Ala-Ile-Gly-Phe-Ile-Glu-Asn-Gly-Trp-Glu-Gly-Met-Ile-Asp-Gly-Gly-Gly-Cys.

31. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.29, отличающаяся тем, что пептид имеет последовательность Gly-Leu-Phe-Gly-Ala-Ile-Ala-Gly-Phe-Ile-Glu-Asn-G;y-Trp-Glu-Gly-Met-Ile-Asp-Gly-Gly-Gly-Cys.

32. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.1, отличающаяся тем, что эндосомолитический пептид представляет собой невирусный естественный или синтетический пептид, который может быть модифицирован.

33. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.28 или 32, отличающаяся тем, что пептид имеет связывающий нуклеиновую кислоту домен.

34. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.2 или 6, отличающаяся тем, что содействующим поглощению клеткой фактором является трансферин.

35. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.2 или 6, отличающаяся тем, что содействующим поглощению клеткой фактором является лиганд для гепатоцитов.

36. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.2 или 6, отличающаяся тем, что содействующим поглощению клеткой фактором является лиганд для рецептора азиалогликопротеина.

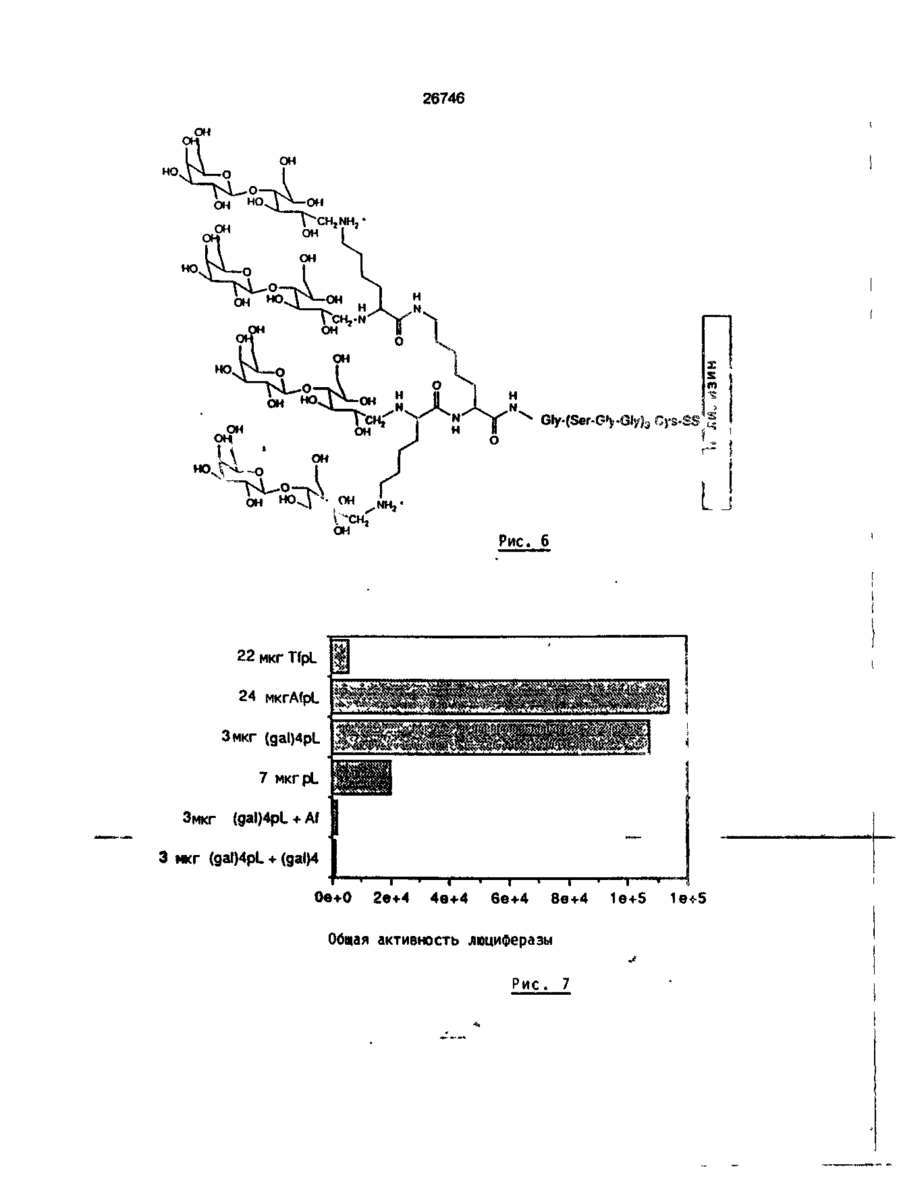

37. Трансфекционная композиция для высших эукариотических клеток по п.2 или 6, отличающаяся тем, что содействующим поглощению клеткой фактором является тетра-галактозированный полилизин.

38. Комплекс нуклеиновой кислоты, пригодный в качестве компонента трансфекционной композиции по любому из пп.4 - 37, отличающийся тем, что он включает по крайней мере одну нуклеиновую кислоту, подлежащую экспрессии в клетке, эндосомолитический агент, который первоначально имеет связывающий нуклеиновую кислоту домен или связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

39. Комплекс по п.38, отличающийся тем, что он дополнительно содержит содействующий поглощению клеткой фактор, связанный с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

40. Комплекс по п.38, отличающийся тем, что нуклеиновая кислота является терапевтически активной.

41. Комплекс по п.40, отличающийся тем, что нуклеиновая кислота включает по меньшей мере одну молекулу ДНК, активную в терапии генами.

42. Комплекс по п.41, отличающийся тем, что молекула ДНК кодирует цитокин.

43. Комплекс по п.40, отличающийся тем, что нуклеиновая кислота имеет нуклеотидную последовательность, позволяющую транскрипцию молекулы РНК, которая специфично тормозит функции клетки.

44. Комплекс по п.38, отличающийся тем, что вещество со сродством для нуклеиновой кислоты представляет собой органический поликатион.

45. Комплекс по п.44, отличающийся тем, что поликатионом является полилизин.

46. Комплекс по пп.38 и 39, отличающийся тем, что эндосомолитический агент и содействующий поглощению клеткой фактор связаны с тем же веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

47. Комплекс по п.46, отличающийся тем, что эндосомолитический агент и содействующий поглощению клеткой фактор связаны с полилизином.

48. Комплекс по п.47, отличающийся тем, что он дополнительно включает нековалентно связанный полилизин.

49. Конъюгат, пригодный в качестве компонента комплекса по любому из пп.38 - 48, отличающийся тем, что он включает эндосомолитический агент, связанный с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

50. Конъюгат по п.49, отличающийся тем, что эндосомолитический агент ковалентно связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

51. Конъюгат по п.49, отличающийся тем, что эндосомолитический агент нековалентно связан с веществом со сродством для нуклеиновой кислоты.

52. Конъюгат по п.51, отличающийся тем, что эндосомолитический агент связан с веществом через биотиново-стрептавидиновый мостик.

53. Конъюгат по п.51, отличающийся тем, что эндосомолитический агент ионным путем связан с веществом.

54. Конъюгат по п.49, отличающийся тем, что эндосомолитический агент представляет собой вирус или компонент вируса.

55. Конъюгат по п.54, отличающийся тем, что вирус является инфекционным для индивидуума, отличного от человека.

56. Конъюгат по п.54, отличающийся тем, что вирусомявляется аденовирус.

57. Конъюгат по п.54, отличающийся тем, что аденовирус является птичьим.

58. Конъюгат по п.57, отличающийся тем, что аденовирус является куриным аденовирусом CELO.

59. Конъюгат по п.56, отличающийся тем, что аденовирус представляет собой мутант.

60. Конъюгат по п.59, отличающийся тем, что аденовирус представляет собой неспособный к репликации мутант.

61. Конъюгат по п.60, отличающийся тем, что аденовирус имеет по меньшей мере одну мутацию и/или делецию в зоне E1A.

62. Конъюгат по п.56, отличающийся тем, что аденовирус является инактивированным.

63. Конъюгат по п.62, отличающийся тем, что аденовирус является инактивированным коротковолновыми УФ-лучами.

64. Конъюгат по п.62, отличающийся тем, что аденовирус является инактивированным обработкой ультрафиолетовым светом и псораленом.

65. Конъюгат по п.62, отличающийся тем, что аденовирус является инактивированным формальдегидом.

66. Конъюгат по п.54, отличающийся тем, что компонент вируса представляет, собой протеин аденовируса.

67. Конъюгат по п.54, отличающийся тем, что вирус представляет собой пикорнавирус.

68. Конъюгат по п.67, отличающийся тем, что в качестве пикорнавируса содержит риновирус.

69. Конъюгат по п.49, отличающийся тем, что эндосомолитический агент представляет собой эндосомолитический вирусный пептид, который может быть модифицирован.

70. Конъюгат по п.69, отличающийся тем, что эндосомолитический вирусный пептид представляет собой пептид гемагглютинина HA2 гриппа.

71. Конъюгат по п.70, отличающийся тем что пептид имеет последовательность Gly-Leu-Phe-Glu-Ala-Ile-Gly-Phe-Ile-Glu-Asn-Gly-Trp-Glu-Gly-Met-Ile-Asp-Gly-Gly-Gly-Cys.

72. Конъюгат по п.70, отличающийся тем, что пептид имеет последовательность Gly-Leu-Phe-Gly-Ala-Ile-Ala-Gly-Phe-Ile-Glu-Asn-Gly-Trp-Glu-Gly-Met-Ile-Asp-Gly-Gly-Gly-Cys.

73. Конъюгат по п.49, отличающийся тем, что эндосомолитический агент представляет собой невирусный естественный или синтетический пептид, который может быть модифицирован.

74. Эндосомолитический пептид, пригодный в качестве компонента трансфекционной композиции по п.33, отличающийся тем, что включает эндосомолитический домен и связывающий нуклеиновую кислоту домен.

75. Эндосомолитический пептид по п.74, отличающийся тем, что связывающий нуклеиновую кислоту домен представляет собой хвост олиголизина.

Приоритет по заявке установлен:

От 30.09.91 по пп.5, 8 - 10, 22, 39, 46 - 48, 50 - 52, 54, 56, 59 - 64, 69 - 71 по дате подачи заявки 07/767788.

От 30.09.91 по пп.2, 3, 6, 7, 14, 17 - 21, 23, 28 - 30, 34, 36, 40, 41, 43 - 45, 65, 66, 66 по дате подачи заявки 07/768039.

От 07.04.92 по пп.13, 15, 16, 37, 55, 57, 58, 72 по дате подачи заявки 07/864759.

От 02.09.92 по пп.1, 4, 11, 12, 24, 25 - 27, 31 - 33, 35, 38, 42, 49, 53, 68, 73 - 75 по дате подачи заявки 07/937788.

Текст