Волоконно-оптичний інтерферометр

Номер патенту: 22301

Опубліковано: 03.02.1998

Автори: Биков Олександр Михайлович, Решітова Хатідже Мємєтовна, Воляр Олександр Володимирович, Фадєєва Татяна Андріївна

Формула / Реферат

Волоконно-оптический интерферометр, включающий расположенные последовательно источник света, первую голограмму, светоделитель, вторую голограмму и регистратор, отличающийся тем, что содержит в предлагаемом луче поляризатор, l/4-пластинку, фокусирующую линзу, Y-образный разветвитель и оптическую систему, расположенные последовательно, причем входной торец Y-образного разветвителя установлен в фокальной плоскости фокусирующей линзы, а выходные торцы - в задней фокальной плоскости входных линз оптической системы, отражательное зеркало, второй поляризатор, l/4-пластинку и оптическую систему, расположенные последовательно в референтном луче в Фурье-линзу, расположенную между второй голограммой и регистратором.

Текст

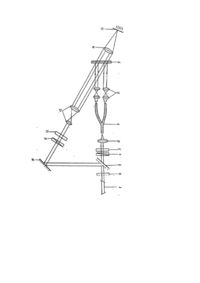

Изобретение относится к области оптического приборостроения, компьютерной оптики и оптоэлектроники. Известен интерференционный гироскоп [1], содержащий лазер, одномодовое волокно, свернутое кольцом, и делительную призму, используемую в качестве устройства ввода и вывода излучения. Пучок на выходе такого интерферометра имеет гладкий фазовый фронт. Поэтому получающаяся интерференционная картина на выходе интерферометра не содержит случайных сингулярностей. Однако обработка такой картины затруднена в связи с тем, что интенсивность света на выходе очень низка и уровень дробовых шумов фотоприемника сравним с уровнем сигнала. Низкая интенсивность интерференционной картины на выходе волокна связана с несогласованностью числовых апертур лазерного источника света и одномодового волокна. В качестве прототипа используем инерферометр Рэлея [2] на многомодовом волокне с топографическим корректором, который содержит источник света 1, светоделитель 2, световод 3, фазовый коллектор 4 и регистратор 5. Корректор волнового фронта состоит из фазового стохастического модулятора согласующей Фурье-линзы и корректирующей тонкослойной голограммы. К недостаткам работы прототипа следует отнести следующее: прежде всего, в интерферометре используется принцип голографического распознавания гладкого гауссового пучка сложным рассеянным лазерным полем с дислокациями и дисклинациями волнового фронта. Фактически, на голографическом фильтре дифрагируют локальные волны, различающиеся между собой по фазе на величину кратную 2 п. Поэтому, собираясь в Фурье-плоскости фокуса линзы, они формируют поле в пятне Эйри, апроксимирующиеся опорным гауссовым пучком. Однако от общей интенсивности поля после многомодового волокна совокупность отфильтрованных локальных волн составляет сотые доли процента. Такой низкий КПД голографического фильтра интерферометра Рэлея связан с тем, что в многомодовом волокне каждая собственная мода содержит два оптических вихря с противоположными топологическими зарядами. Исключение составляет только НЕm моды. Их вклад в общее поле как раз и дает сотые доли процента. Топографический фильтр выделяет наряду с полями НЕII еще и поля мод высоких порядков, различающихся на величину, кратную 2п. Остальное поле излучения, содержащее дислокации волнового фронта, отфильтровывается как' паразитный шум. В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать волоконно-оптический интерферометр, в котором за счет увеличения интенсивности полезного сигнала и снижения паразитных шумов обеспечивается увеличение точности измерений многомодовых волоконных интерферометров. Поставленная задача решается тем, что в волоконно-оптическом интерферометре, содержащем расположенные последовательно источник света, первую голограмму, светоделитель, вторую голограмму и регистратор, согласно изобретению содержит в предметном луче поляризатор, l/4-пластинку, фокусирующую линзу, Y-образный разветвитель и оптическую систему расположенные последовательно, причем входной торец Y-образного разветвителя установлен в фокальной плоскости фокусирующей линзы, а выходные торцы - в задней фокальной плоскости входных линз оптической системы, отражаемое зеркало, вторые поляризатор, A/4-пластинку и оптическую систему, расположенные последовательно в референтном луче, и Фурье-линзу, расположенную между второй голограммой и регистратором. На чертеже представлена схема волоконно-оптического интерферометра. Устройство содержит установленные последовательно по оптической оси лазер 1, голограмму 2, светоделитель - входное делительное зеркало 3. За делительным зеркалом 3 в предметном луче расположены поляризатор 4, Я/4-пластинка 5, фокусирующая линза 6, в фокальной плоскости которой установлен входной торец Y-образного разветвителя 7, оптическая система 8 и голограмма 9, причем выходные торцы разветвителя 7 расположены в задней фокальной плоскости входных линз оптической системы 8. По ходу референтного отраженного от делительного зеркала 3 луча по оптической оси установлено отражательное зеркало 10, поляризатор 11, Я/4-пластинка 12, оптическая система 13, при этом оптические оси плеч интерферометра пересекаются на голограмме 9, Фурье-линза 14 и регистратор -экран 15. Устройство работает следующим образом. Излучение лазера 1 проходит голограмму 2 и входным делительным зеркалом 3 разделяется на референтный и предметный пучки. Предметный пучок проходит поляризатор 4, l/4-пластинку 5 и, посредством фокусирующей линзы 6 вводится во входной канал Y-образного разветвителя 7, разделяется на два канала и посредством оптической системы 8 выводится из волоконных каналов и формируется в виде двух раздельных пучков. Эти два пучка направляются на голограмму 9. Голограмма 9 предварительно записывается посредством смешения излучения после оптической системы 8 с излучением референтного пучка: прошедшего после делительного зеркала 3, отражательное зеркало 10, поляризатор 11, l/4-пластинку 12 и оптическую систему 13. После прохождения голораммы 9 предметный пучок с помощью Фурье-линзы 14 формирует Фурье-образ в плоскости наблюдения 15. Предметный пучок представляет собой моду ЛаггераГаусса с топологическим зарядом т, равным топологическому заряду пучка на входе волокна. Поэтому на голограмме записан образ оптического вихря возбуждающего волокна. Интерферометр функционирует на стадии восстановления голограммы предметным пучком, когда референтный, прошедший через оптическую систему перекрыт. Пучки, вышедшие из каналов разветвителя образуют однородные волновые фронты и дифрагируют на голограмме в первом порядке дифракции. Интерференционная картина формируется в фокальной плоскости Фурье-линзы. Пример. Был выбран интерферометр на многомодовом волокне, имеющим потери порядка 4 Дб/км, диаметр сердцевины 16 мкм, число мод, реализуемых при возбуждении гладким гауссовым пучком 26, диаметр оболочки 80 мкм, среднее двулучепреломление волокна составляет 1,3 х х10-6 м-1. Опорный и предметный каналы волокна сошлифовывались и склеивались, образуя оптические разветвители канала, размером 1x2. Длина опорного плеча составляет 0,5 м, а длина предметного плеча -4 м. Волокно рабочего плеча наматывалось на барабан, радиусом 3 см и выводилось в измерительную область. Волокно опорного плеча так же наматывалось на барабан: но оставалось внутри Оптической схемы. Выходные торцы волокон закреплялись на расстоянии 1 см параллельно друг другу. Волокно возбуждалось Следующим образом: линейно поляризованное излучение HE-Ne лазера проходило через фазовую голограмму оптического вихря. Топологический заряд винтовой дислокации на голограмме интерференционной Картины выбирался I = +1. В дифрагированном пучке выделялся m = +1 порядок Дифракции. Этот порядок дифракции соответствовал оптическому ви хрю с топологическим зарядом і = +1. Далее выделенный пучок проходил через l/4 пластинку и становился циркулярно поляризованным со спиральностью sZ = +1. Система фазовая голограмма l/4-пластинка превращала гладкий линейно поляризованный гауссов пучок в циркулярно поляризованный пучок с винтовой дислокацией так, что знак топологического заряда и знак спиральное совпадали по знаку и величине. Лазерный пучок в таком квантовом состоянии называется векторным оптическим вихрем. Волокно возбуждалось пучком с векторным оптическим вихрем таким образом, что ось пучка и ось волокна составляли угол, не превышающий 1°. Это условие обеспечило возбуждение в волокне одноименного оптического вихря, который мог через него распространяться без изменений структуры и состояния поляризации. Однако нестрогая соосность оси волокна и оси оптического вихря вызывало возбуждение дополнительных оптических вихрей с другими топологическими зарядами и ортогональными поляризациями. Их вклад составлял около 20% от общего светового потока в волокне. Чтобы сформировать референтный пучок лазерное излучение на ТЕМоо гладкой моде разделялось на два параллельных пучка. Каждый из пучков проходил через компьютерно-синтезированную голограмму интерференционной решетки с чисто винтовой дислокацией полос I =+1. После дифракции на голограммах поля проходили через собирающую линзу с фокусным расстоянием 50 см и формировали в Фурье-плоскости линзы интерференционную картину в виде интерференционной спирали. В поле интерференционной картины вблизи максимума устанавливалась диафрагма, размер которой составлял 0,1 диаметра нулевого максимума. Центр диафрагмы устанавливался на расстоянии 1/8 радиуса центрального максимума от его края. Измерялась чувствительность интерферометра к изменениям температуры. Было найдено, что температурная чувствительность интерферометра составляет 0,3 рад/м.гр.). Ошибка измерений составляла 0,01 рад/м. Такая чувствительность и ошибка измерений сравнима с аналогичными чувствительными многомодовых волоконных интерферометров. Однако величина дробового шума для нашего многомодового интерферометра на порядок величины была выше дробового шума одномодового волоконного интерферометра. Такой существенный выигрыш в уменьшении дробового шума связан с тем, что эффективность возбуждения одномодового волокна в 4,7 раза ниже нашего многомодового волокна. Кроме того, в оптических разветвителях на одномодовых волокнах потери энергии в узлах ветвления в 3-4 раза выше, чем аналогичные потери в многомодовых разветвителях.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюBukov Oleksandr Mykhailovych, Voliar Oleksandr Volodymyrovych

Автори російськоюБыков Александр Михайлович, Воляр Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/45

Мітки: волоконно-оптичний, інтерферометр

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-22301-volokonno-optichnijj-interferometr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Волоконно-оптичний інтерферометр</a>

Попередній патент: Підкроновий дощувальний апарат

Наступний патент: Спосіб лікування полікістозу яєчників

Випадковий патент: Лопать