Стержневий кожухо-трубчастий теплообмінник

Номер патенту: 13495

Опубліковано: 25.04.1997

Автори: Рогачов Сергій Григорович, Замідра Микола Павлович, Вайнер Олександр Петрович, Бродович Олександр Антонович, Степанянц Володимир Суренович, Шабанов Едуард Васильович

Формула / Реферат

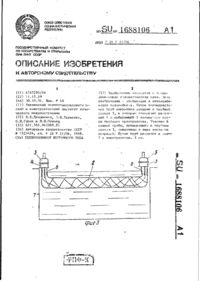

1. Стержневой кожухотрубный теплообменник, содержащий кожух с пучком теплообменных труб и патрубками ввода и вывода теплоносителя, между которыми расположена продольная перегородка, коллекторную камеру, соединенную с одним из торцов кожуха и снабженную патрубками ввода и вывода другого теплоносителя, и средство для герметичного соединения перегородки с кожухом, отличающийся тем, что средство для герметичного соединения перегородки с кожухом выполнено в виде пакетов упругих лент, симметрично закрепленных по меньшей мере на одной из сторон продольной перегородки по ее длине на участках, примыкающих к внутренней поверхности кожуха, при этом часть каждой ленты выступает за пределы перегородки и контактирует с внутренней поверхностью кожуха.

2. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что в кожухе установлен ряд поперечных перегородок, разнесенных одна от другой по длине труб и каждая из которых выполнена из стержней, расположенных между трубами и закрепленных в полукольце, установленном на перегородке.

3. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что в пучке труб установлена опорная перегородка, расположенная за пределами продольной перегородки в конце кожуха, удаленном от коллекторной камеры.

4. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что в каждом пакете ленты имеют разную ширину, увеличивающуюся в направлении от продольной перегородки к трубам.

5. Теплообменник по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере часть перегородки, примыкающая к коллекторной камере, имеет теплоизоляционное покрытие.

6. Теплообменник по пп. 1 или 4, отличающийся тем, что ленты в каждом пакете выполнены из материала с памятью формы.

7. Теплообменник по одному из пунктов 1, 4, 6, отличающийся тем, что ленты в каждом пакете выполнены из биметалла.

8. Теплообменник по одному из пунктов 1, 4, 6, 7, отличающийся тем, что он снабжен направляющими для пакетов лент, каждая из которых установлена на удаленном от коллекторной камеры конце продольной перегородки между последней и одним из пакетов лент.

9. Теплообменник по пп. 1 или 2 или 3, отличающийся тем, что по меньшей мере часть труб имеет накатку.

Текст

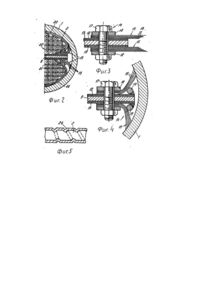

Изобретение относится к теплообменным аппаратам, в которых теплоносители не вступают в непосредственный контакт друг с другом. Наиболее эффективно настоящее изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтяной, газовой, энергетической и других, отраслях промышленности. Известен теплообменник, включающий в себя кожух, в котором на трубных решетках установлен пучок труб с поперечными перегородками, разнесенными одна от другой по длине кожуха. С одним из торцов кожуха соединена коллекторная камера, разделенная продольной перегородкой на входной и выходной отсеки. Кожух снабжен патрубками для ввода и вывода теплоносителей. С другого торца кожуха трубный пучок соединен либо с плавающей головкой, либо с U-образными теплообменными трубками [1]. Существенным недостатком этого теплообменника является то, что индекс его противоточности равен 0,5 (максимальное возможное значение равно 1), в связи с тем, что по трубному пучку он является двухходовым, а по межтрубному пространству - одноходовым. Известен другой теплообменник, содержащий кожух с пучком закрепленных в трубных решетках теплообменных труб и патрубками ввода и вывода теплоносителя, между которыми расположена продольная перегородка. В межтрубном пространстве установлен ряд поперечных перегородок. С одним из торцов кожуха соединена коллекторная камера, разделенная продольной перегородкой на входной и выходной отсеки и снабженная соответствующими патрубками ввода и вывода другого теплоносителя. Теплообменник содержит средство для герметичного соединения перегородки с кожухом, выполненное в виде замковых соединений. Каждое замковое соединение включает в себя трубчатую обойму, с одной стороны жестко соединенную с внутренней поверхностью кожуха, а с противоположной - имеющую продольную прорезь, и утолщения, на боковом примыкающем к кожуху участке продольной перегородки, размещенного в обойме. Обойма каждого замкового соединения выполнена из термоупругого материала. На удаленном от коллекторной камеры конце кожуха перед обоймами установлено приспособление для выталкивания продольной перегородки из обоймы при разборке теплообменника. С другого торца кожуха трубный пучок соединен с плавающей головкой, включающей в себя трубную решетку с крышкой [2]. При работе этого теплообменника осуществляется два хода потоков теплоносителей по трубному и межтрубному пространству. Организация двух ходов потоков в межтрубном пространстве позволяет увеличить индекс противоточности потоков с 0,5 до 1,0, при этом теплопередающая эффективность теплообменника возрастает в среднем на 18-22%. Существенным недостатком конструкции теплообменника является необходимость выполнения соответствующих выемок в удаленной от коллекторной камеры трубной решетке для обеспечения возможности ее прохода мимо обойм и выталкивающего приспособления при разборке теплообменника. Это усложняет конструкцию теплообменника и снижает герметичность уплотнения трубной решетки с крышкой плавающей головки. Другим недостатком конструкции теплообменника является невозможность обеспечения строгой прямолинейности закрепления обойм на внутренней поверхности кожуха, что создает значительные трудности при монтаже и демонтаже трубного пучка. Кроме того, демонтаж трубного пучка осложняется эакоксованием пространства внутри обойм. Использование поперечных перегородок увеличивает длину пути потока в межтрубном пространстве, однако приводит к возрастанию гидравлического сопротивления почти в два раза. Кроме того, вблизи поперечных перегородок возникают застойные зоны, в которых увеличивается отложение кокса, смол на наружной поверхности труб, что снижает теплообмен. Еще одним недостатком конструкции теплообменника является то обстоятельство, что в результате установки продольной перегородки в трубном пучке и возрастания индекса противоточности до единицы увеличиваются механические напряжения в вальцовочных соединениях трубных решеток из-за различного теплового удлинения труб в пучке. Это снижает надежность конструкции теплообменника. И, наконец, недостатком конструкции теплообменника является возникновение "паразитных" тепловых потоков через продольную перегородку из-за перепада температур теплоносителя по разным сторонам продольной перегородки. Наличие "паразитных" тепловых потоков снижает тепловую эффективность теплообменника. В основу настоящего изобретения положена задача создания теплообменника, в котором средство для герметичного соединения перегородки с кожухом имело бы конструкцию, позволяющую упростить конструкцию теплообменника в целом при обеспечении надежной герметизации в зоне соединения продольной перегородки и кожуха. Поставленная задача решается тем, что в теплообменнике, содержащем кожух с пучком теплообменных труб и патрубками ввода и вывода теплоносителя, между которыми расположена продольная перегородка, коллекторную камеру, соединенную с одним из торцов кожуха и снабженную патрубками ввода и вывода другого теплоносителя, и средство для герметичного соединения перегородки с кожухом, согласно изобретению, средство для герметичного соединения перегородки с кожухом выполнено в виде пакетов упругих лент, симметрично закрепленных по меньшей мере на одной из сторон продольной перегородки по ее длине на участках, примыкающих к внутренней поверхности кожуха, при этом часть каждой ленты выступает за пределы перегородки и контактирует с внутренней поверхностью кожуха. Предлагаемая конструкция средства для герметичного соединения перегородки и кожуха позволяет создать "лабиринтное" уплотнение в зоне соединения перегородки и кожуха, что повышает надежность герметизации в этой зоне и упрощает конструкцию теплообменника в целом. Такая конструкция средства исключает необходимость выполнения вырезов в трубной решетке и упрощает монтаж-демонтаж теплообменника, В предпочтительном варианте выполнение изобретения в кожухе установлен ряд поперечных перегородок, разнесенных одна от другой по длине труб и каждая из которых выполнена из стержней, расположенных между трубами и закрепленных в полукольце, установленном на продольной перегородке. Такой вариант конструкции способствует повышению турбулентности потока, необходимой для интенсификации теплообменника. Кроме того, наличие полуколец уменьшает зазор между пучком труб и кожухом, что способствует уменьшению потерь тепла в окружающую среду через кожух. Использование поперечных решеток позволяет исключить появление застойных зон в теплообменнике и облегчает очистку последнего от отложений. В другом варианте выполнения изобретения в пучке труб установлена опорная перегородка, расположенная за пределами продольной перегородки в конце кожуха, удаленном от коллекторной камеры. Такой вариант выполнения изобретения позволяет повысить жесткость пучка труб и, как следствие, повысить надежность работы теплообменника. В соответствии с одним из вариантов выполнения изобретения в каждом пакете ленты имеют разную ширину, увеличивающуюся в направлении от продольной перегородки к трубам. Весьма целесообразно, чтобы по меньшей мере часть перегородки, примыкающая к коллекторной камере, имела бы теплоизоляционное покрытие. Такой вариант выполнения изобретения позволяет практически исключить возникновение "паразитных" тепловых потоков через продольную перегородку, что в свою очередь, позволяет повысить тепловую эффективность теплообменника. В другом варианте выполнения изобретения ленты в каждом пакете выполнены из биметалла. В соответствии с одним из вариантов выполнения изобретения он снабжен направляющими для пакетов лент, каждая из которых установлена на удаленном от коллекторной камеры конце продольной перегородки между последней и одним из пакетов лент. Такой вариант выполнения изобретения позволяет существенно облегчить сборку теплообменника. Целесообразно, чтобы по меньшей мере часть труб имела бы накатку. Такое выполнение труб делает их более пластичными. Такие трубы обладают большей надежностью, чем обычные, так как снижает механические напряжения в вальцовочных соединениях трубной решетки и труб. На фиг. 1 изображена принципиальная схема теплообменника; на фиг. 2 - сечение II-II на фиг. 1 (в увеличенном масштабе); на фиг. 3 - узел крепления пакета лент на продольной перегородке в исходном состоянии (до сборки теплообменника); на фиг. 4 - сечение IV-IV узла А на фиг. 1; на фиг. 5 - часть трубы с накаткой. Теплообменник содержит кожух 1 (фиг. 1), внутри которого расположен пучок тепло-обменных труб 3, закрепленных в трубных решетках 3,31. С одного торца кожух 1 снабжен коллекторной камерой 4 с продольной перегородкой 5, расположенной между патрубками 6, 7 ввода и вывода теплоносителя. С другого торца кожуха 1 пучок труб 2 снабжен плавающей головкой 8 с крышкой (на фиг. не показана). В кожухе 1 в пуске труб 2 установлена продольная перегородка 9, закрепленная на трубной решетке 3, расположенной меду коллекторной камерой 4 и кожухом 1. Перегородка 9 расположена между патрубками 10, 11 ввода и вывода другого теплоносителя. По меньшей мере часть перегородки 9, примыкающая к коллекторной камере 4, имеет теплоизоляцию в виде прокладок 12 из теплоизоляционного материала (например, стекловолокно, паранит, паралон), расположенных с обеих ее сторон. Предпочтительно, чтобы длина прокладок 12 (фиг. 3) составляла не менее 67% от длины перегородки 9. Обоснование допустимой длины неизолированной части продольной перегородки может быть получено из логических и математических соображений. Эффективность противоточного процесса теплопередачи (В.М.Кей, А.Л.Лондон "Компактные теплообменники", 1967. Энергия (Москва), с.25 [3] от величины поверхности выражается следующей формулой где Е - эффективность теплопередачи (в данном случае неизолированной части продольной перегородки); KF U= W - относительная теплопроизводительность; К - коэффициент теплопередачи, в первом приближении принимаем постоянным; W - водяной эквивалент теплопотока; F - поверхность теплообменника (в данном случае при постоянной ширине продольной перегородки будет пропорциональна ее длине неизолированной части F = АХ. Количество тепла "паразитного" теплопотока определятся по формуле где Dt - разность температур на разных сторонах продольной пластины (перегородки). Можно выразить в первом приближении линейной зависимостью от длины неизолированной части При принятых условиях количество "паразитного" теплопотока может быть записано Хотя эта функция монотонная, но она имеет перегиб. Для того, чтобы определить перегиб функции, то есть при какой величине неизолированной части продольной перегородки "паразитный" теплопоток будет еще не существенным, для этого необходимо взять вторую производную от функции и ее значение приравнять нулю. Вычисление X при этом условии в реальных условиях работы теплообменников Ф=5-5,5 (В.М.Кейс, А.Л.Лондон. Компактные теплообменники, с.44, рис.2-12 - 2-21) дает значение X, то есть величины неизолированной части продольной перегородки, равным 0,25-0,37. Вообще, в подобных неясных заранее случаях, оптимальным решением, как указывает теория информации, является соотношение соответствующее "золотому сечению", то есть 37,0 и 63,0%, чем и руководствуются авторы изобретения, но с целью запасного варианта предлагают изолировать продольную пластину не менее 25% ее длины, а предпочтительно 63%. Прокладки 12 защищены металлическими листами 13. Теплообменник снабжен средством 14 для герметичного соединения перегородки 9 и кожуха 1, выполненным в виде пакетов 15 (фиг. 2-4) упругих лент 16, симметрично закрепленных по меньшей мере на одной из сторон перегородки 9 по ее длине на участках, примыкающих к внутренней поверхности кожуха 1. Часть каждой ленты 16 выступает за пределы перегородки 9 и контактирует с внутренней поверхностью кожуха 1, образуя "лабиринтное" уплотнение (фиг. 2, 4). В каждом пакете 15 ленты 16 имеют разную ширину, увеличивающуюся в направлении от перегородки 9 к трубам 2 (фиг. 3). Пакеты 15 на перегородке 9 крепятся болтами 17 с прокладками 18. Ленты 16 в каждом пакете 15 могут быть выполнены с памятью формы или из биметалла. Пакеты 15 лент 16 снабжены направляющими 19 (фиг. 4), установленными на конце перегородки 9, обращенном в сторону плавающей головки 8. Каждая направляющая 19 расположена между соответствующим пакетом 15 лент 16 и перегородкой 9. В пучке труб 2 установлен ряд поперечных перегородок 20 (фиг. 1, 2) разнесенных одна от другой по длине труб 2 и каждая из которых выполнена из стержней 21, расположенных между трубами 2 и закрепленных в полукольце 22, установленном на перегородке 9. Вблизи плавающей головки 8 в пучке труб 2 установлена опорная перегородка 23, расположенная за пределами перегородки 9. Каждая труба 2 имеет накатку 24 (фиг. 5). Монтаж теплообменника производится следующим образом. В начале к перегородке 9 приваривается ряд поперечных перегородок 20, а затем один из концов перегородки 9 приваривается к одной из трубных решеток 3. Затем трубы 2 вводят в поперечные перегородки 20 и концы труб 2 развальцовывают и приваривают их к трубным решеткам 3, 31. Решетка 3, а также перегородки 20 охватывается направляющими планками (на фиг. не показаны), образующими каркас трубного пучка. На боковых сторонах перегородки 9 с помощью болтов 17 устанавливают пакеты 15 лент 16. концы которых отгибают с помощью направляющих 19, устанавливаемых на одном из концов перегородки 9. Подготовленный таким образом пучок вставляют в кожух 1. Пучок труб 2 с одного торца герметично закрывается крышкой плавающей головки 8, а с другого торца кожух 1 герметично соединяют с коллекторной камерой 4. Перед началом работы патрубки 6, 7, 10, 11 соединяют трубопроводами (на фиг. не показаны) для подвода и отвода теплоносителей. Предлагаемый теплообменник работает следующим образом. Потоки теплоносителей противоточно поступают в теплообменник. Один из потоков через патрубок 6 коллекторной камеры 4 поступает в трубы 2 и затем в плавающую головку 8, после которой по теплообменным трубам 2 поступает вновь в камеру 4 и через патрубок 7 выходит из теплообменника. Другой поток входит в патрубок 10, проходит в межтрубное пространство, огибая продольную теплоизолированную перегородку 9, при этом поток турбулизируется перегородками 20, и, приняв тепло от первого потока, выходит из кожуха 1 через патрубок 11. Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюRod shell-and-tube heat exchanger

Автори англійськоюBorodovych Oleksandr Antonovych, Rohachov Serhii Hryhorovych, Zamidra Mykola Pavlovych, Shabanov Eduard Vasyliovych, Stepaniants Volodymyr Surenovych, Vainer Oleksandr Petrovych

Назва патенту російськоюСтержневой кожухотрубный теплообменник

Автори російськоюБродович Александр Антонович, Рогачев Сергей Григорьевич, Замидра Николай Павлович, Шабанов Эдуард Васильевич, Степанянц Владимир Суренович, Вайнер Александр Петрович

МПК / Мітки

Мітки: стержневий, кожухо-трубчастий, теплообмінник

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-13495-sterzhnevijj-kozhukho-trubchastijj-teploobminnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Стержневий кожухо-трубчастий теплообмінник</a>

Попередній патент: Спосіб визначення переходу радіонукліду 137cs з кормів в організм тварин

Наступний патент: Спосіб визначення ефективності антиатерогенних препаратів

Випадковий патент: Спосіб обстеження об'єктів