Спосіб обертання електропровідного тіла і пристрій для його здійснення

Формула / Реферат

1. Способ вращения электропроводного тела, в котором на две электрические обмотки извне тела подают однофазное напряжение, токами от него создают два переменных электромагнитных поля, в каждом из них формируют пульсирующее магнитное поле, силовые линии которых при этом направляют поперек оси. вращения тела, замыкая магнитный поток одного из полей в поперечной к оси вращения тела плоскости, наводят этим полем ток в электропроводном теле, а при взаимодействии этого тока с магнитным полем образуют момент вращения тела, отличающийся тем, что создание переменных электромагнитных полей осуществляют синфазными или противофазными токами, формирование наводящего ток пульсирующего магнитного поля производят с исключением вращения магнитного потока вокруг оси вращения тела, а взаимодействие наведенного в теле тока осуществляют со вторым пульсирующим магнитным полем, для чего его замыкают в продольной к оси вращения тела плоскости.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменяют токи, создающие электромагнитные поля, при этом переходом от синфазных к противофазным токам, или наоборот, изменяют направление вращения тела, а изменением амплитуды любого из токов изменяют скорость вращения

3. Устройство для вращения электропроводного тела, выполненное в виде однофазного электродвигателя переменного тока, содержащего короткозамкнутый ротор, а также статор с магнитопроводной системой и двумя обмотками, первая из которых выполнена индукторной для ротора, отличающееся тем, что магнитопроводная система статора в поперечной к оси вращения плоскости на протяжении всей длины ротора снабжена не менее чем одним элементом разрыва магнитной цепи, а в продольной к этой оси плоскости замкнута через магнитный шунт после, по крайней мере, одного торца ротора с образованием между ротором и шунтом немагнитного промежутка, сквозь который с охватом магнитопровода аналогично обмотке трансформатора уложены витки второй статорной обмотки.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что витки первой статорной обмотки уложены на внутренней поверхности магнитопроводной системы, обращенной к боковой поверхности ротора, с охватом каждым витком ротора в его продольном направлении.

5. Устройство по п. 3, отличающее-с я тем, что магнитопроводная система статора снабжена двумя элементами разрыва магнитной цепи, расположенными симметрично оси вращения ротора и выполненными каждый в виде воздушного зазора вдоль всей длины боковой поверхности ротора.

6. Устройство по пп. 3-5, отличающееся тем, что магнитопроводная система статора выполнена из трех магнитопроводов, первый и второй из которых, примыкая друг к другу через два воздушных зазора, расположены симметрично оси вращения ротора с охватом их общей внутренней поверхностью боковой поверхности ротора в поперечной к его оси вращения плоскости, а третий выполнен в виде магнитного шунта к первому и второму магнитопроводам с охватом торцевой поверхности ротора, при этом каждый виток первой статорной обмотки в одном своем продольном вдоль оси ротора направлении уложен на внутренней поверхности первого магнитопровода и в обратном направлении - на внутренней поверхности второго, а вторая статорная обмотка расположена на третьем магнитопроводе.

7. Устройство по п. 3, отличающееся тем. что либо первая статорная обмотка, либо вторая подключены к питающему входу электродвигателя через регулятор тока, либо обе через соответствующие регуляторы.

Текст

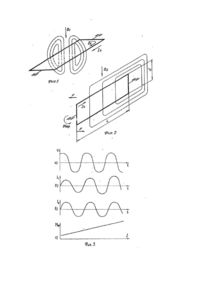

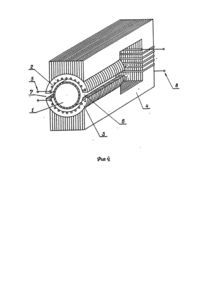

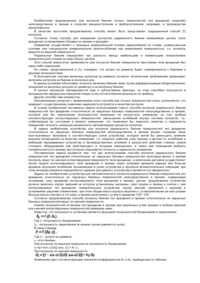

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к электромашиностроению. Может быть использовано при изготовлении однофазных двигателей переменного тока для бытовых и промышленных целей. Известен способ вращения электропроводного тела [Авт. св. СССР № 1206902, кл. Н 02 К 17/04, С 30 В 13/20, опублик. 23.01.86], заключающийся в создании в области расположения электропроводного тела г временного электромагнитного поля, силовые линии которого направлены поперек оси вращения тела, наведении в электропроводном теле токов, в формировании еще одного магнитного поля и получения вращающегося момента. При этом создаваемое первичное поле неоднородно, а наведенные в теле токи являются вихревыми. Эти токи и формируют дополнительное магнитное поле. Вращающий момент создается при смещении электропроводного тела относительно оси симметрии, когда из-за неоднородности первичного магнитного поля проявляется его взаимодействие со вторичным магнитным полем. Недостатком известного способа является невозможность его использования в электродвигателях, поскольку способ предназначен для вращения расплавленного металла в каналах индукционных печей. Указанный недостаток обусловлен отсутствием жесткой фиксации оси вращения электропроводного тела в пространстве относительно источника переменного электромагнитного поля. Известен способ вращения электропроводного тела, используемый в однофазных асинхронных электродвигателях [Авт. св. СССР № 1403262, кл. Н 02 К 17/04, опублик. 15.06.88, Костенко М. П. и Пиотровский Л. М. Электрические машины. - Часть 2-я. - М» Л.: ГОСЭНЕРГОИЗДАТ. 1958, - С. 532-534, 539540]. В известном способе вращению подвергают электропроводное тело в виде короткозамкнутого ротора, иначе еще называемого ротор с обмоткой в виде "беличьей клетки". В известном способе на две статорные электрические обмотки подают однофазное переменное напряжение, токами от него создают два переменных электромагнитных поля, формируют в каждом поле свой пульсирующий магнитный поток, пронизывающий электропроводный контур ротора, после чего образуют момент вращения ротора при взаимодействии наведенного тока с магнитным полем. Для того, чтобы в роторе наводился электрический ток от одного из сформированных магнитных потоков, последний замыкают в поперечной к оси вращения ротора плоскости. Известный способ обладает следующими дополнительными особенностями. Из двух электрических обмоток извне ротора только одна по сути является рабочей, другая же - вспомогательная. Током рабочей обмотки и системой формирования магнитного поля создается пульсирующий магнитный поток, представляющий собой систему двух вращающихся в противоположные стороны вокруг ротора магнитных полей. С помощью тока, протекающего в вспомогательной обмотке и сдвинутого по фазе по отношению к току в рабочей обмотке, компенсируют одно из вращающихся магнитных полей и обеспечивают начальный пусковой момент. И только оставшееся вращающееся магнитное поле заставляет ротор вращаться в ту же сторону. Недостатком известного способа являются потери энергии из-за необходимости компенсации одного из вращающихся магнитных полей и необходимости принудительного пуска. Другим недостатком является невозможность регулирования скорости вращения ротора в широком диапазоне и сложность регулирования даже в узком диапазоне. Указанный недостаток обусловлен зависимостью скорости вращения в известном способе от частоты питающей сети. Наиболее близким по технической сути и достигаемому эффекту является известный способ вращения электропроводного тела, используемый в однофазном асинхронном двигателе [Авт. св. СССР № 1534653, кл. Н 02 К 17/04, опублик. 07.01.90]. В этом известном способе вращению подвергают короткозамкнутый ротор, подавая на две статорные обмотки однофазное напряжение. Токами в этих обмотках создают два переменных электромагнитных поля, из которых формируют пульсирующие магнитные потоки, пронизывающие короткозамкнутые витки ротора. Возникающий в витках ротора ток взаимодействует с магнитным полем и при этом возникает вращающий момент. Изменением тока в одной из статорных обмоток регулируют скорость вращения ротора. Способ обеспечивает реверсирование двигателя за счет переключения концов одной из обмоток. Известный способ обладает следующими особенностями. Токи в первой статорной обмотке, являющейся обмоткой возбуждения, и ток во второй статорной обмотке, являющейся дополнительной, имеют временные сдвиги. Они обеспечивают сдвиг формируемых магнитных потоков в пространстве и во времени, что ведет к появлению вращающегося вокруг оси ротора магнитного потока и возникновению после этого вращающего момента. Недостатком известного способа являются узкие пределы регулирования и малое достигаемое значение вращающего момента. Указанные недостатки обусловлены невозможностью изменения величины токов в обмотках от нулевого до максимального значений и наложенными на величину тока ограничениями из-за подключения дополнительной обмотки с узлом регулирования тока к части витков основной обмотки. Задачей изобретенного способа является усовершенствование способа вращения электропроводного тела путем изменения особенностей создания и формирования магнитных полей, что исключает их взаимное наложение и обеспечивает возможность регулирования скорости вращения от нулевого до максимального значений изменением амплитуд любого из токов, протекающего вне тела вращения. При этом результат достигается с минимальными потерями энергии. Поставленная задача решается тем, что в известном способе вращения электропроводного тела, в котором на две электрические обмотки извне тела подают однофазное напряжение, токами от него создают два переменных электромагнитных поля, в каждом из них формируют пульсирующее магнитное поле, силовые линии которых при этом направляют поперек оси вращения тела, замыкая магнитный поток одного из полей в поперечной к оси вращения тела плоскости наводят этим полем ток в электропроводном теле, а при взаимодействии этого тока с магнитным полем образуют момент вращения тела, согласно изобретению создание переменных электромагнитных полей осуществляют синфазными или противофазными токами, формирование наводящего ток пульсирующего магнитного поля производят с исключением вращения магнитного потока вокруг оси вращения тела, а взаимодействие наведенного в теле тока осуществляют с вторым пульсирующим магнитным полем, для чего его замыкают в продольной к оси вращения тела плоскости. В преимущественном варианте выполнения способа изменяют токи, создающие электромагнитные поля, при этом переходом от синфазных к противофазным токам или наоборот изменяют направление вращения тела, а изменением амплитуды любого из токов изменяют скорость вращения. На фиг. 1 представлено сформированное первое пульсирующее магнитное поле, наводящее в контуре из прямоугольной рамки электрический ток І к. При этом магнитное поле с магнитной индукцией B1 представлено двумя симметрично расположенными относительно оси вращения контура совокупностями магнитных силовых линий, пронизывающими контур в поперечной к его оси вращения плоскости. Направление наведенного в контуре тока показано с учетом правила "буравчика". На фиг. 2 представлено сформированное второе пульсирующее магнитное поле с магнитной индукцией B2, силовые линии которого направлены поперек оси вращения контура, но замыкаются в продольной к оси вращения контура плоскости. При указанных направлениях ЭДС электромагнитной индукции Е к и протекающего в контуре тока Ік по правилу "левой руки" отображено направление сил F, действующих на контур и обуславливающих образование момента вращения Мвр электропроводного тела в виде контура из прямоугольной рамки, длина которой L. На фиг. 3 изображены однофазное переменное напряжение U питания (фиг. 3а), ток І 1 в первой электрической обмотке, обуславливающий формирование первого пульсирующего магнитного поля (фиг. 3б), ток І 2 во второй электрической обмотке, обуславливающий формирование второго пульсирующего магнитного поля (фиг. 3в) и график зависимости момента вращения Мвр от тока І1 в первой статорной обмотке - обмотке возбуждения (фиг. 3г). При этом видно, что токи І 1 и І 2 синфазны, и один из них, а именно. І 1, увеличивается по амплитуде. Технической сущностью заявляемого способа является создание постоянного действующего однонаправленного момента вращения при отсутствии каких-либо вращающихся магнитных потоков. Если в известных способах одно вращающееся магнитное поле и наводило ток в электропроводном контуре тела вращения, и взаимодействовало с этим током для образования момента вращения тела, то в заявляемом способе эти две операции выполняются разными магнитными полями, действующими в перпендикулярных по отношению друг к другу плоскостях, и одновременно. При этом магнитные поля не воздействуют непосредственно друг на друга, а изменениями токов, обуславливающих формирование этих полей, можно изменять степень воздействия каждого поля на электропроводное тело вращения, что в конечном итоге позволяет изменять режимы вращения простым методом, регулируя скорость вращения от нулевого до максимального значений. Автору неизвестно в науке и технике, включая электродвигателестроение, запитывание двух обмоток, расположенных вне тела вращения, синфазными или противофазными токами для формирования пульсирующих магнитных полей, которые одновременно воздействуют на электропроводное тело с целью вызвать его вращение. Напротив, известно, что при питании от однофазного переменного напряжения в двух статорных обмотках электродвигателей различными методами преднамеренно создают сдвиг по фазе между токами, а усовершенствованием этих методов и средств для них занимаются десятилетиями, включая и настоящее время. Известно, что наведение тока в электропроводном контуре тела осуществляют с помощью внешнего пульсирующего магнитного поля [Справочник по физике для инженеров и студентов ВУЗов. - Яворский Б. М., Детлаф А. А. Изд. 2-е. - М.: Наука 1964, - С. 418]. Это явление используется и в приведенном аналоге (Авт. св. СССР № 1206902). Известно, что для получения момента вращения электропроводного тела при взаимодействии с током, протекающим в нем, можно использовать магнитное поле, которое действует в продольной по отношению к оси вращения тела плоскости (упоминавшийся уже "Справочник по физике". - Изд. 2-ое. 1964. - С. 403). Однако автору не известна совокупность таких действий, как одновременное воздействие на электропроводное тело двух пульсирующих магнитных полей, действующих в перпендикулярных друг к другу плоскостях, с целью получения момента вращения этого тела с одной стороны и формирование этих полей синфазными или противофазными токами, получаемыми от единого источника однофазного переменного напряжения, с другой стороны. В этой связи заявляемый способ соответствует таким критериям изобретения, как "Новизна" и "Изобретательский уровень". А поскольку заявляемый способ реализован в действующей модели однофазного электродвигателя переменного тока, то имеется соответствие и такому критерию изобретения, как "пригодность к промышленному применению". Способ реализуется следующим образом. В качестве электропроводного тела выбран контур длиной L в виде прямоугольной рамки с осью вращения (фиг. 1 и 2). Первое пульсирующее магнитное поле с магнитной индукцией В 1 (фиг. 1) сформировано из первого переменного электромагнитного поля, которое создается током І 1, (фиг. 3б), протекающим в первой электрической обмотке (на фиг. 1 не показана) при подаче на нее однофазного переменного напряжения U (фиг. 3а). При этом вся поверхность контура пронизывается магнитными силовыми линиями, симметрично расположенными по отношению к оси вращения контура (на фиг. 1 показаны магнитные силовые линии в поперечном сечении контура). В положительные полупериоды тока І 1 магнитная индукция B1 имеет одно направление, а в отрицательные полупериоды - противоположное. В течение каждого полупериода тока І 1 величина магнитной индукции B1 изменяется от нуля до максимума. Первое пульсирующее магнитное поле не вращается вокруг продольной оси контура и наводит в нем ЭДС электромагнитной индукции Е к, а значит и ток контура І к, поскольку контур замкнут. Направление тока І к указано на фиг, 1 и определено по правилу "буравчика". Второе пульсирующее магнитное поле с магнитной индукцией В 2 (фиг. 2) сформировано из второго электромагнитного поля, которое создается током І 2 (фиг. 3в), протекающим во второй электрической обмотке (на фиг. 2 не показана) при подаче на нее однофазного переменного напряжения U (фиг. 3а). Магнитные силовые линии второго магнитного поля направлены поперек оси вращения контура, но замкнуты в продольной по отношению к оси вращения контура плоскости, поэтому вектор магнитной индукции В2 при пронизывании контура направлен поперек оси вращения контура. В положительные полупериоды тока І 2 магнитная индукция В2 имеет одно направление, а в отрицательные полупериоды - противоположное. В течение каждого полупериода тока І 2 величина магнитной индукции В2 изменяется от нуля до максимума. Взаимодействие протекающего в контуре тока І к с вторым магнитным полем в виде его параметра B2 приводит по правилу "левой руки" к возникновению силы F (фиг. 2), действующей на каждую продольную сторону контура длиной L. Поскольку электропроводный контур имеет степень свободы в отношении своей продольной оси, то сила F обуславливают образование момента вращения Мвр электропроводного тела в виде контура. Горизонтальное положение контура на фиг. 1 и вертикальное на фиг. 2 выбраны условно для удобства изобретения конфигурации магнитных полей, пронизывающих контур. Одновременное воздействие обоих магнитных полей на контур происходит при положении контура между горизонтальным и вертикальным его положениями. Но при этом усложняется описание происходящих физических процессов математическим аппаратом. По расчетам с упрощенным математическим аппаратом происходят следующие физические процессы. При подаче питающего однофазного переменного напряжения на первую и вторую электрические обмотки получаем: где отображено, что токи имеют фазовый сдвиг по отношению к питающему напряжению. Ток І 1 в первой обмотке вызывает первое пульсирующее магнитное поле с магнитной индукцией B1, при этом ток І 2 во второй обмотке вызывает второе пульсирующее магнитное поле с магнитной индукцией В 2, при этом Величина силы, действующей на проводник длиной L с током І к, помещенный в магнитное поле с индукцией В (фиг. 2), определяется законом Ампера где b -угол между направлением магнитного поля и тока в проводнике. В указанном на фиг. 2 расположении этот угол равен 90°, значит sin b =1. Наводимый в контуре ток IК по закону Ома зависит от действующей в контуре ЭДС электромагнитной индукции Ек и электрического сопротивления R контура; ЭДС электромагнитной индукции Е к наводится в контуре по закону электромагнитной индукции Фарадея магнитным потоком Фі первого пульсирующего магнитного поля Поскольку Ф1=B1xS, где S - площадь витка первой электрической обмотки. Для упрощения количества витков принято равное 1. Значит где А= -SxК1: В - постоянный коэффициент. Подставляя в формулу (6) значения из формул (9) и (5), получаем для действующей на контур силы Произведение постоянных коэффициентов L, А и К2, обозначив через коэффициент Ко, упрощает формулу (10): Образуемый момент вращения электропроводного контура равен Из формулы (12) видно, что величина Мвр зависит оттоков І 1 и/ил и І 2, а введение сдвига в 180° по фазе между этими токами изменяет направление вращения на противоположное. Наиболее близким к заявляемому устройству, реализующему заявляемый способ, по технической сущности и достигаемому эффекту является известной однофазный асинхронный электродвигатель [Авт. св. СССР № 1534653, кл. Н 02 К 17/04, опублик. 07.01.90]. Известный двигатель содержит короткозамкнутый ротор, а также статор с магнитопроводной системой и двумя электрическими обмотками, одна из которых является обмоткой возбуждения и обуславливает появление тока индукции в короткозамкнутой обмотке ротора. Вторая обмотка соединена с узлом регулирования тока, протекающего в обмотке возбуждения. Особенностью известного двигателя является наличие малого магнитного сопротивления на всех участках магнитопроводной системы, выполненной в виде охватывающего боковую поверхность ротора магнитопровода с явно выраженными полюсами. Другой особенностью является параллельное подключение дополнительной обмотки к части витков обмотки возбуждения и смещение оси катушки дополнительной обмотки на 90 эл. градусов по отношению к оси катушки возбуждения, при этом витки катушки обмотки возбуждения и дополнительной обмотки расположены в лазах полюсных наконечников. Задачей изобретения на устройство является усовершенствование однофазного электродвигателя переменного тока путем нового конструктивного выполнения его магнитопроводной системы и нового компоновочного расположения статорных обмоток по отношению к бесколлекторному ротору, что позволяет создавать бесколлекторные двигатели переменного тока с выходной мощностью выше существующего предела в 1 квт, включая создание двигателя с мощностью 100 квт и более. Другим достигаемым техническим результатом является возможность плавного регулирования скорости вращения в бесколлекторных двигателях переменного тока средней и большой мощности в пределах от нуля до максимальной скорости простым изменением величины тока в любой из двух статорных обмотках или в обеих сразу, а также осуществление реверса изменением полярности напряжения на любой из двух статорных обмоток. Указанные достигаемые технические результаты позволяют создать новый класс однофазных бесколлекторных двигателей переменного тока. Двигатели этого класса будут обладать преимуществами однофазных коллекторных двигателей переменного тока и двигателей постоянного тока по возможности регулирования скорости вращения, а также преимуществами существующих бесколлекторных двигателей переменного тока по отсутствию требуемых при эксплуатации коллекторных двигателей регулярных профилактических работ по восстановлению работоспособности щеточных узлов и коллекторов, а также уменьшение потребления меди. Поставленная задача решается тем, что в известном устройстве для вращения электропроводного тела, выполненном в виде однофазного электродвигателя переменного тока, содержащем короткозамкнутый ротор, а также статор с магнитопроводной системой и двумя обмотками, первая из которых выполнена индукторной для ротора, согласно изобретению, магнитопроводная система статора в поперечной к оси вращения плоскости на протяжении всей длины ротора снабжена не менее чем одним элементом разрыва магнитной цепи, а в продольной к этой оси плоскости замкнута через магнитный шунт после, по крайней мере, одного торца ротора с образованием между ротором и шунтом немагнитного промежутка, сквозь который с охватом магнито-провода аналогично обмотке трансформатора уложены витки второй статорной обмотки. В преимущественном варианте витки первой статорной обмотки уложены на внутренней поверхности магнитопроводной системы, обращенной к боковой поверхности ротора с охватом каждым витком ротора в его продольном направлении. Также в преимущественном варианте магнитопроводная система статора снабжена двумя элементами разрыва магнитной цепи, расположенными симметрично оси вращения ротора и выполненными каждый в виде воздушного зазора вдоль всей длины боковой поверхности ротора. В другом преимущественном варианте магнитопроводная система статора выполнена из трех магнитопроводов, первый и второй из которых, примыкая друг к другу через два воздушных зазора, расположены симметрично оси вращения ротора с охватом их общей внутренней поверхностью боковой поверхности ротора в поперечной к его оси вращения плоскости, а третий выполнен в виде магнитного шунта к первому и второму магнитопроводам с охватом торцевой поверхности ротора, при этом каждый виток первой статорной обмотки в одном своем продольном вдоль оси ротора направлении уложен на внутренней поверхности первого магнитопровода и в обратном направлении - на внутренней поверхности второго, а вторая статорная обмотка расположена на третьем магнитопроводе. Еще в одном преимущественном варианте либо первая статорная обмотка, либо вторая подключены к питающему входу электродвигателя через регулятор тока, либо обе через соответствующие регуляторы. На фиг, 4 изображено компоновочное решение устройства для вращения электропроводного тела, выполненного в виде однофазного электродвигателя переменного тока. Техническая сущность изобретения на устройстве заключается в конструктивном исполнении магнитопроводной системы статора однофазного электродвигателя и расположении двух статорных обмоток. Магнитопроводная система состоит из трех магнитопроводов, с помощью которых от каждой из статорных обмоток формируется соответствующее ей магнитное" поле. Магнитный поток первого поля, пронизывая короткозамкнутые витки ротора в поперечной к оси вращения ротора плоскости и замыкаясь в этой плоскости, вызывает в обмотке ротора ток индукции, а магнитный поток второго поля, пронизывая витки обмотки ротора в поперечной ее оси вращения ротора плоскости, но замыкаясь в продольной к этой оси плоскости, обуславливает появление механических сил, вращающих ротор, по которому протекает ток. Наличие одного или двух элементов разрыва магнитной цепи в той части магнитопроводной системы статора, которая охватывает боковую поверхность ротора, исключает появление вращающегося магнитного поля, которое является особенностью как синхронных, так и асинхронных электродвигателей. Расположение статорных обмоток в заявляемом двигателе не связано с привязкой к сдвигу их электрических осей, что свойственно известным двигателям переменного тока, и в этой связи позволяет током в двух статорных обмотках быть синфазными между собой или противофазными, что приводит к удобству при регулировании скорости вращения ротора и повышению эффективности энергетических показателей двигателя. Расположение второй статарной обмотки вдали от области расположения боковой поверхности ротора упрощает конструкцию двигателя и облегчает его температурный режим. Еще одной особенностью заявляемого двигателя является то, что и первая статорная обмотка, и вторая являются основными в работе двигателя, при этом у каждой из них отсутствуют дополняющие или компенсирующие функции по отношению друг к другу, что позволяет с высоким КПД использовать каждую обмотку для выполнения протекающим через нее током своего физического воздействия на короткозамкнутый ротор электродвигателя. Автору не известны магнитопроводы статора у однофазных электродвигателей "переменного тока, имеющие в поперечной к оси вращения ротора плоскости разрыв магнитной цепи для исключения вращения магнитного поля вокруг ротора, поскольку магнитная цепь статоров всех электродвигателей в этой плоскости замкнута, а все двигатели переменного тока работают на принципе вращающегося магнитного поля. Автору известна конфигурация магнитопровода, которая замыкается после торца ротора [Авт. св. СССР № 978279, кл. Н 02 К 17/30, опублик. 30.11.82]. Такая конфигурация предназначена для замыкания в продольной к оси вращения ротора плоскости магнитного потока, который не проходит через воздушный промежуток между статором и ротором, и поэтому служит для вспомогательной роли. В заявляемом устройстве магнитный шунт, расположенный в этой плоскости, замыкает магнитный поток, проходящий через воздушный зазор между статором и ротором, который пронизывает витки ротора и вызывает их механическое перемещение. Расположение второй статорной обмотки и намотка ее витков по типу намотки -обычной обмотки в трансформаторе также не известны автору в применении к электродвигателестроению. Автору известно, что обмотку статора можно уложить в пазах магнитопровода так, что она охватывает витки ротора в его продольном направлении (фиг. 4) по типу компенсационных обмоток в коллекторных двигателях постоянного тока. [Проектирование тяговых электрических машин. Под ред. проф. М. Д. Находкина, М.; Транспорт, 1976. - С. 89, - Гл. 9]. Таким образом, заявляемое устройство, соответствует по совокупности используемых признаков критериям изобретения "Новизна", "Изобретательский уровень" и "Пригодность к промышленному применению". Заявляемое устройство представляет двигатель, содержащий (фиг. 4) короткозамкнутый ротор 1, магнитопроводную систему статора, состоящую из примыкающих друг к другу магнитопроводов 2 и 3, охватывающих боковую поверхность ротора 1, и магнитопровода 4, охватывающего торцевую поверхность ротора 1. На внутренней поверхности магнитопроводов 2 и 3 в пазах уложены витки первой статорной обмотки 5, при этом каждый виток этой обмотки охватывает ротор 1 в продольном направлении, в связи с чем токи в проводниках зоны N-N' протекают в одном направлении, а в проводниках зоны S-S' в противоположном. Между магнитопроводами 2 и 3 расположены элементы 6 и 7 разрыва магнитной цепи, выполненные в виде первого воздушного зазора между зоной N-N' и зоной S-S' и второго воздушного зазора, расположенного симметрично оси вращения ротора 1 (на фиг. 4 буквами не обозначено). Магнитопровод 4 имеет такую конфигурацию, что в области охватывания торцевой поверхности ротора 1 выполнено окно для технологического удобства расположения второй статорной обмотки 8. Сквозь это окно с охватом магнитопровода 4 аналогично намотке обмотки на трансформатор с Ш-образным или П-образным сердечником уложены витки второй статорной обмотки 8. Конфигурация магнитолровода 4 такова, что он представляет собой для магнитопроводов 2 и 3 магнитный шунт в продольной по отношению к оси ротора плоскости. Магнитопроводы 2, 3 и 4 набраны из пластин электротехнической стали, при этом в магнитопроводах 2 и 3 они шихтованы между собой в направлении ос < і ращения ротора 1, а в магнитопровода 4 в поперечном к этой оси направлении. Первая статорная обмотка 5 имеет 950 витков и подключена к питающей сети 220 В - 50 Гц через автотрансформатор типа ЛАТР, а вторая статорная обмотка 8 имеет 780 витков и подключена непосредственно к сети. Заявляемое устройство в виде електродвигателя работает следующим образом. При подаче на первую статорную обмотку 5 питающего однофазного напряжения 220 В - 50 Гц возникает электромагнитное поле, из которого магнитопроводами 2 и 3 формируется первое пульсирующее переменное магнитное поле, которое наводит в короткозамкнутых витках ротора ЭДС электромагнитной индукции, а значит и ток в контуре. При подаче одновременно на вторую статорную обмотку 8 питающего однофазного напряжения 220 В - 50 Гц возникает электромагнитное поле, из которого магнитопроводом 4 формируется второе пульсирующее переменное поле, которое замыкается в продольной к оси вращения ротора 1 плоскости и взаимодействует с током в витках ротора, возникшим от первого магнитного поля. Это взаимодействие по закону Ампера образует силу, действующую на продольные участки короткозамкнутых витков ротора, вследствие чего появляется вращающий момент для ротора. При изменении полярности питающего напряжения на любой из статорных обмотках 5 или 8 вращение ротора осуществляется в противоположную сторону. При уменьшении величины питающего напряжения, подаваемого через автотрансформатор типа ЛАТР на первую статорную обмотку 5, и уменьшении при этом величины тока в первой статорной обмотке 5 происходит уменьшение скорости вращения ротора вплоть до полной остановки. То же самое происходит при использовании автотрансформатора типа ЛАТР, подключенного между питающей сетью и второй статорной обмоткой 8. Если с помощью двух автотрансформаторов, каждый из которых подключен к соответствующей статорной обмотке, изменять токи в обмотках, то этот процесс также влияет на скорость вращения ротора. При величинах токов І 1=0,53 А в первой статорной обмотке 5 и І 2=0,194 А во второй статорной обмотке 8 ротор двигателя данной модели развивает скорость вращения 905 оборотов в минуту. Прилагается акт испытаний созданной автором модели заявляемого электродвигателя при различных режимах. Изготовление магнитопроводной системы из трех частей -магнитопроводов 2, 3 и 4, прилегающих друг к другу и шихтованных из пластин электротехнической стали, вызвано привязкой к существующей оснастке отечественных изготовителей магнитопроводов статора для электродвигателей. При организации серийного производства заявляемого электродвигателя его магнитопроводная система может быть выполнена с цельной конфигурацией без деления на магнитопроводы 2, 3 и 4, что дополнительно снизит потери в энергетических показателях двигателя.

ДивитисяДодаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B81B 5/00, H02P 25/16

Мітки: пристрій, обертання, електропровідного, тіла, здійснення, спосіб

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/7-23546-sposib-obertannya-elektroprovidnogo-tila-i-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обертання електропровідного тіла і пристрій для його здійснення</a>

Попередній патент: Буй льодовий несвітловий

Наступний патент: Спосіб лікування нейроостеофіброзу крижово-клубового зчленування

Випадковий патент: Багатоканальний лінійний індукційний прискорювач заряджених частинок