Поліпептид, що має антигенні властивості вірусу гепатиту с (hcv) (варіанти), діагностичний реагент для виявлення антитіл до вірусу гепатиту с (варіанти), набір для виявлення антитіл до вірусу гепатиту с (варіа

Формула / Реферат

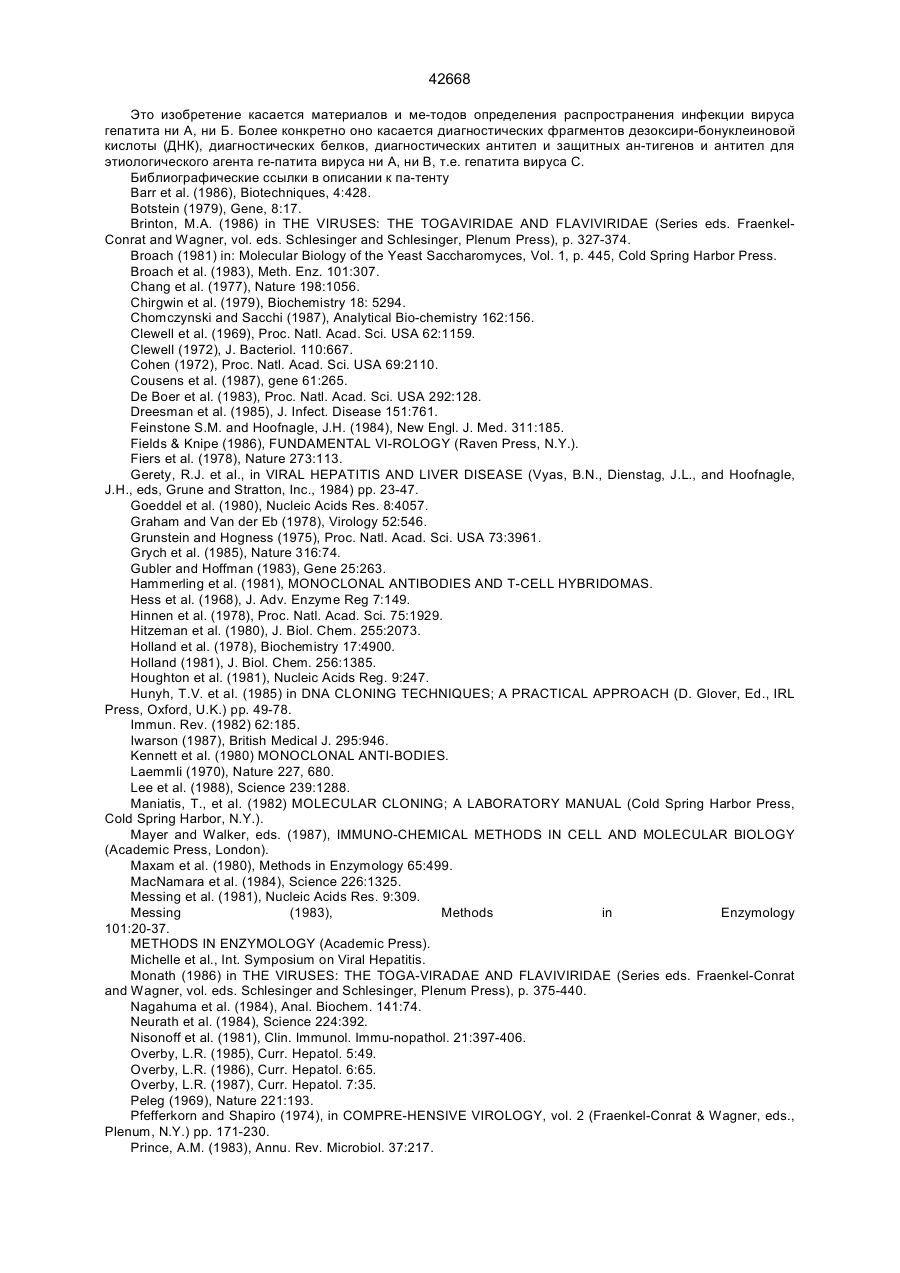

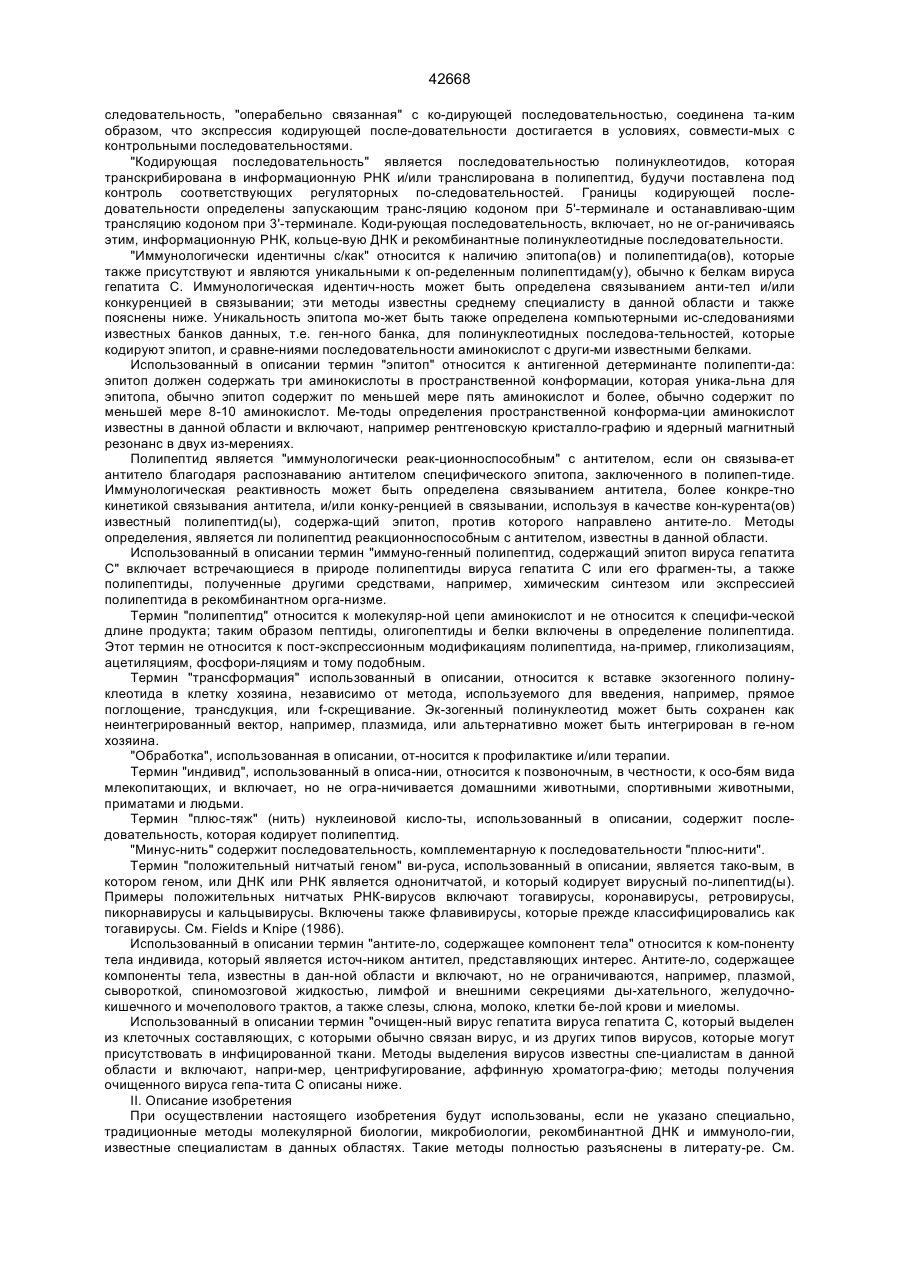

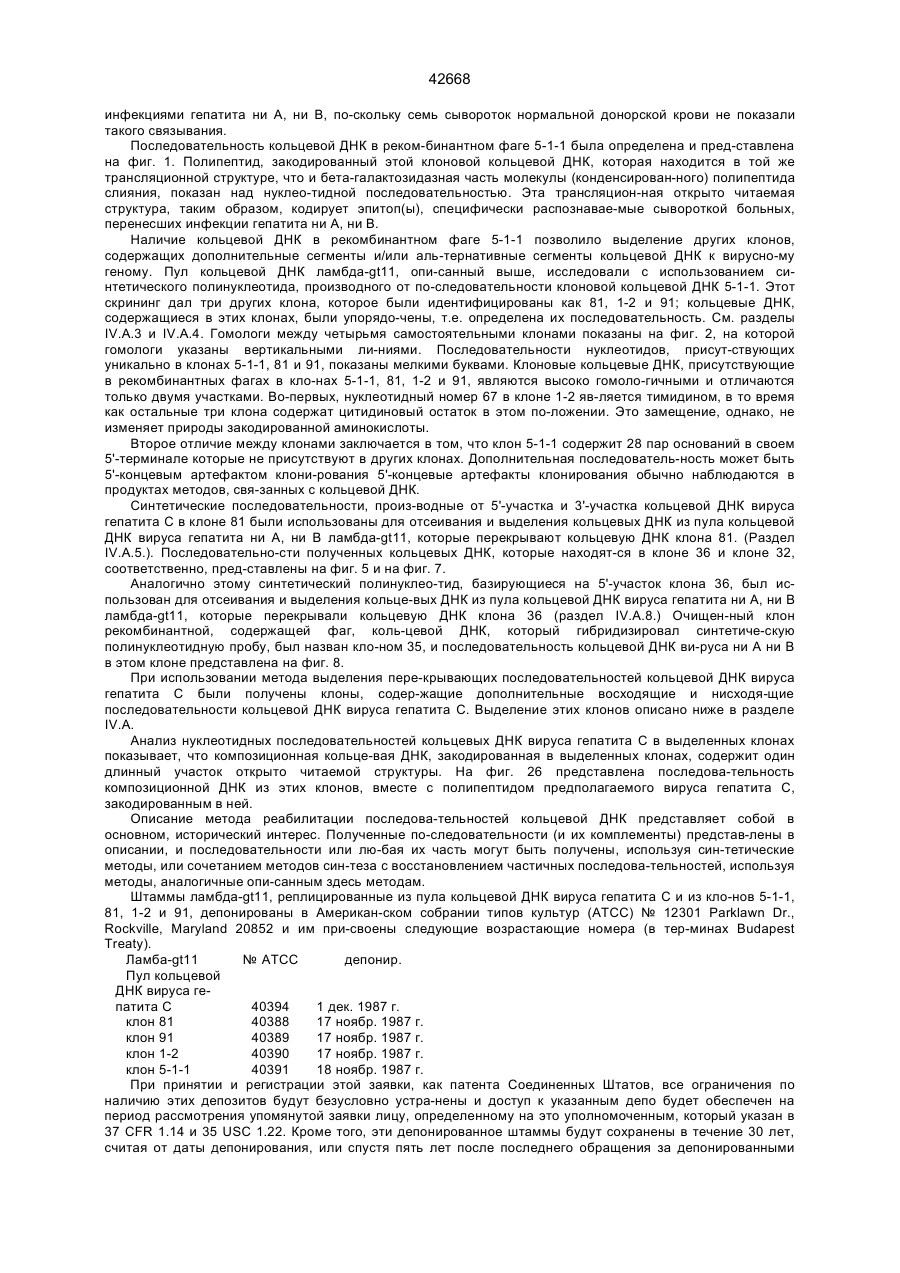

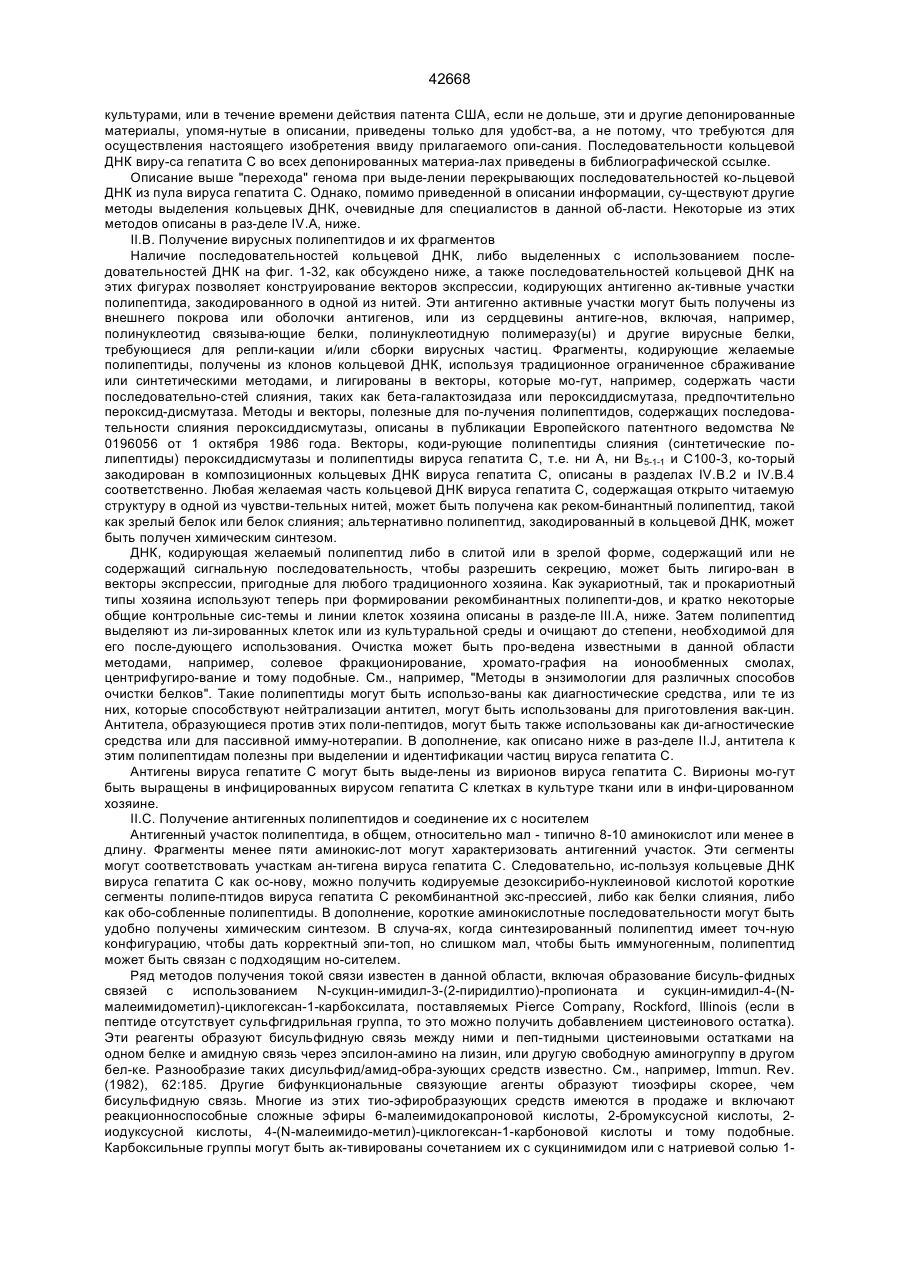

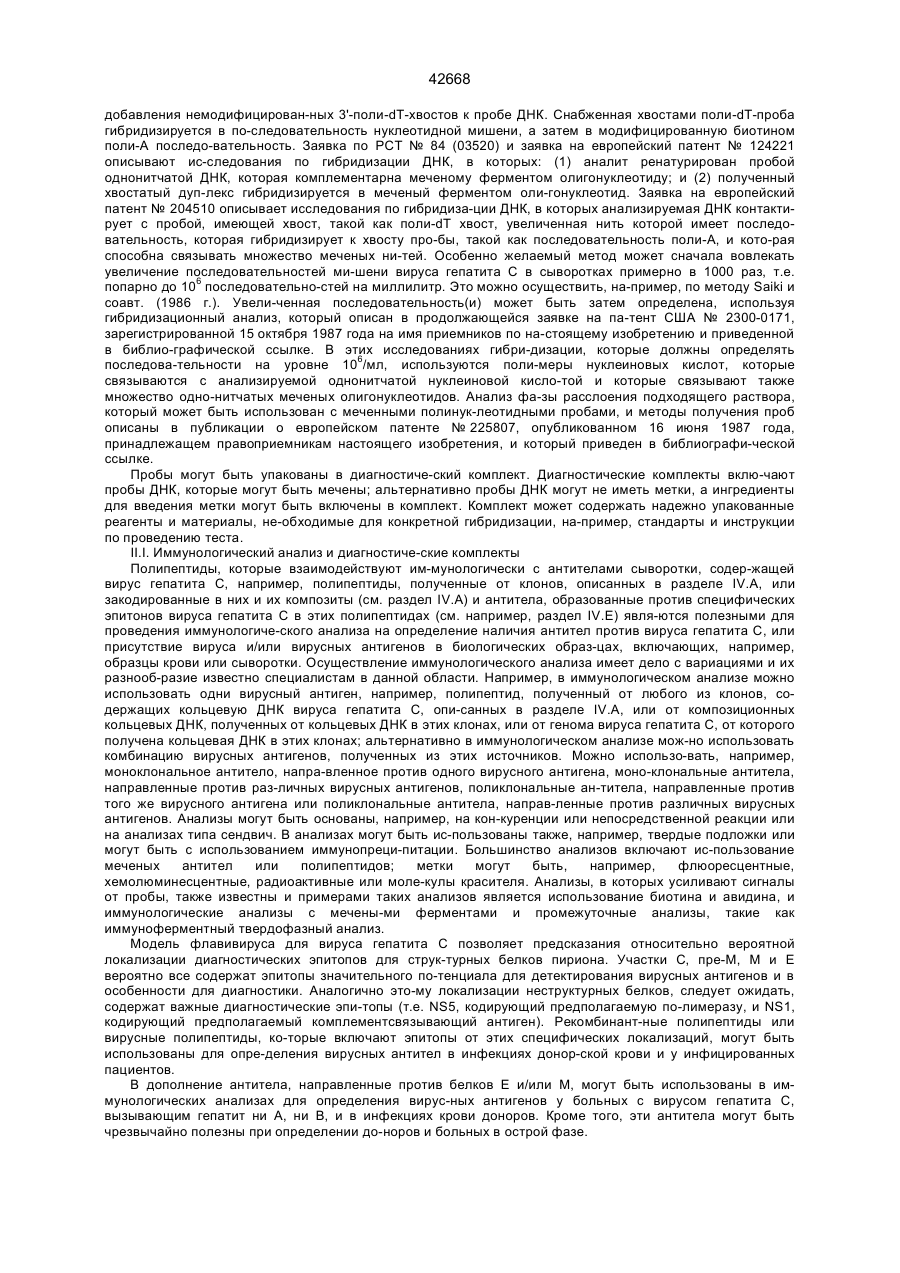

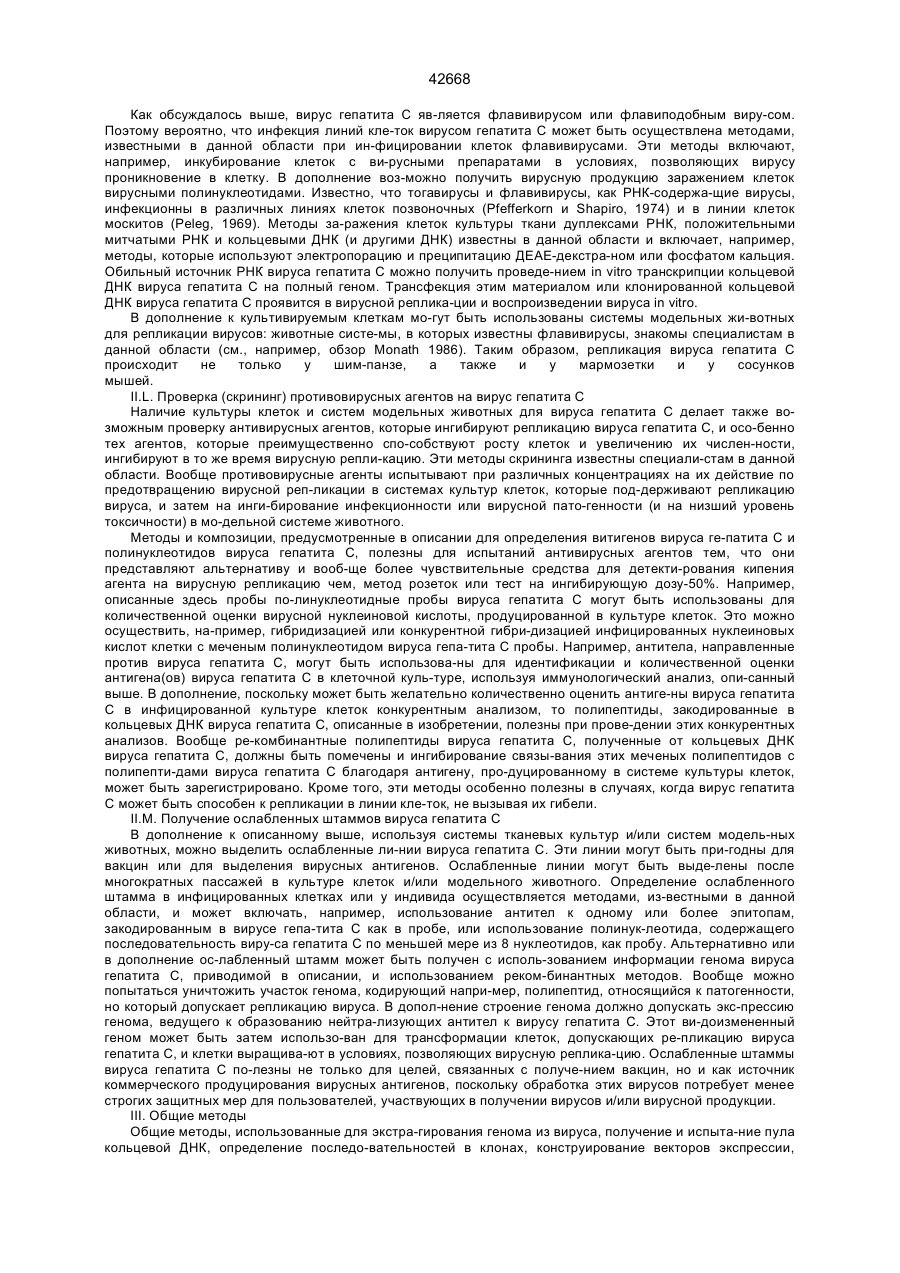

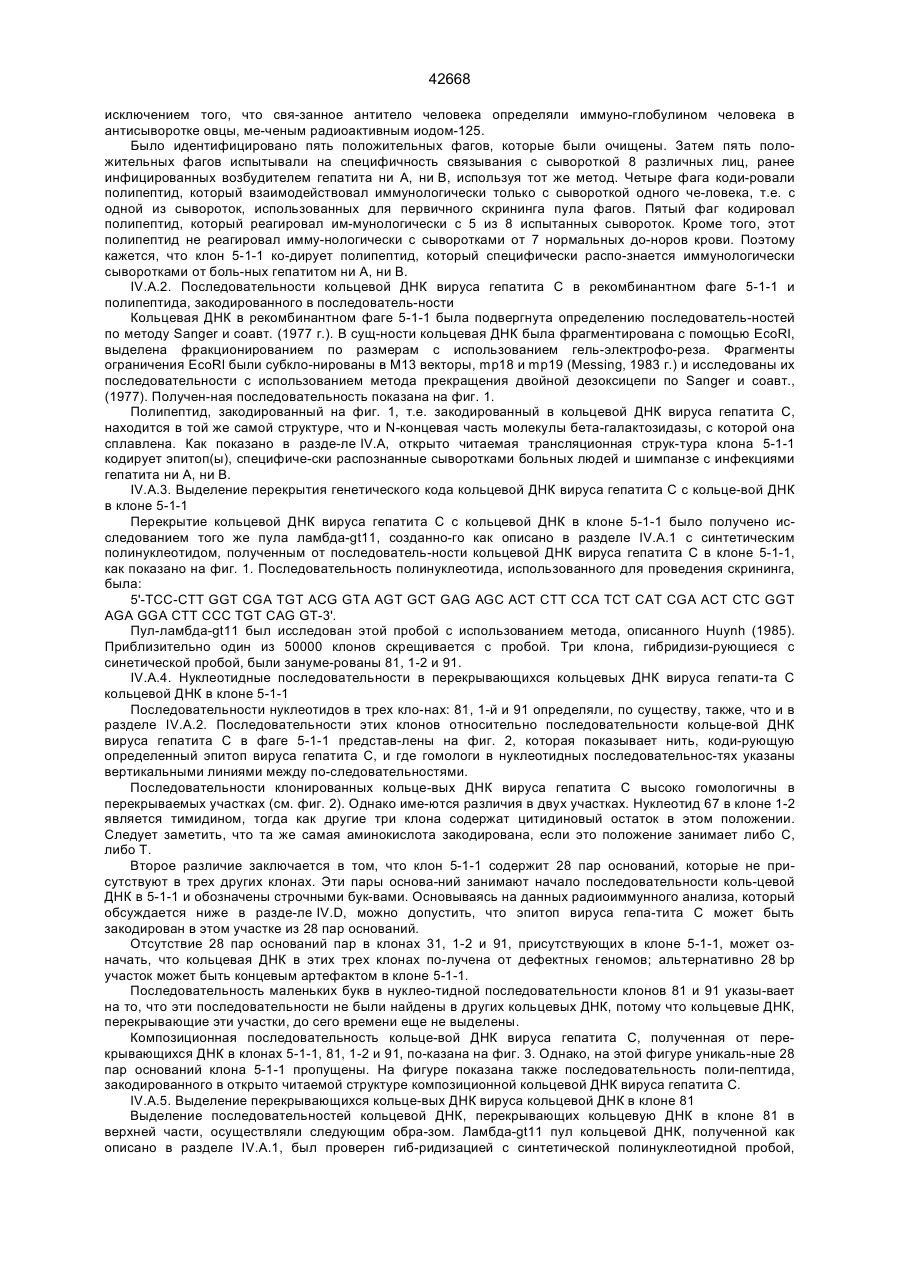

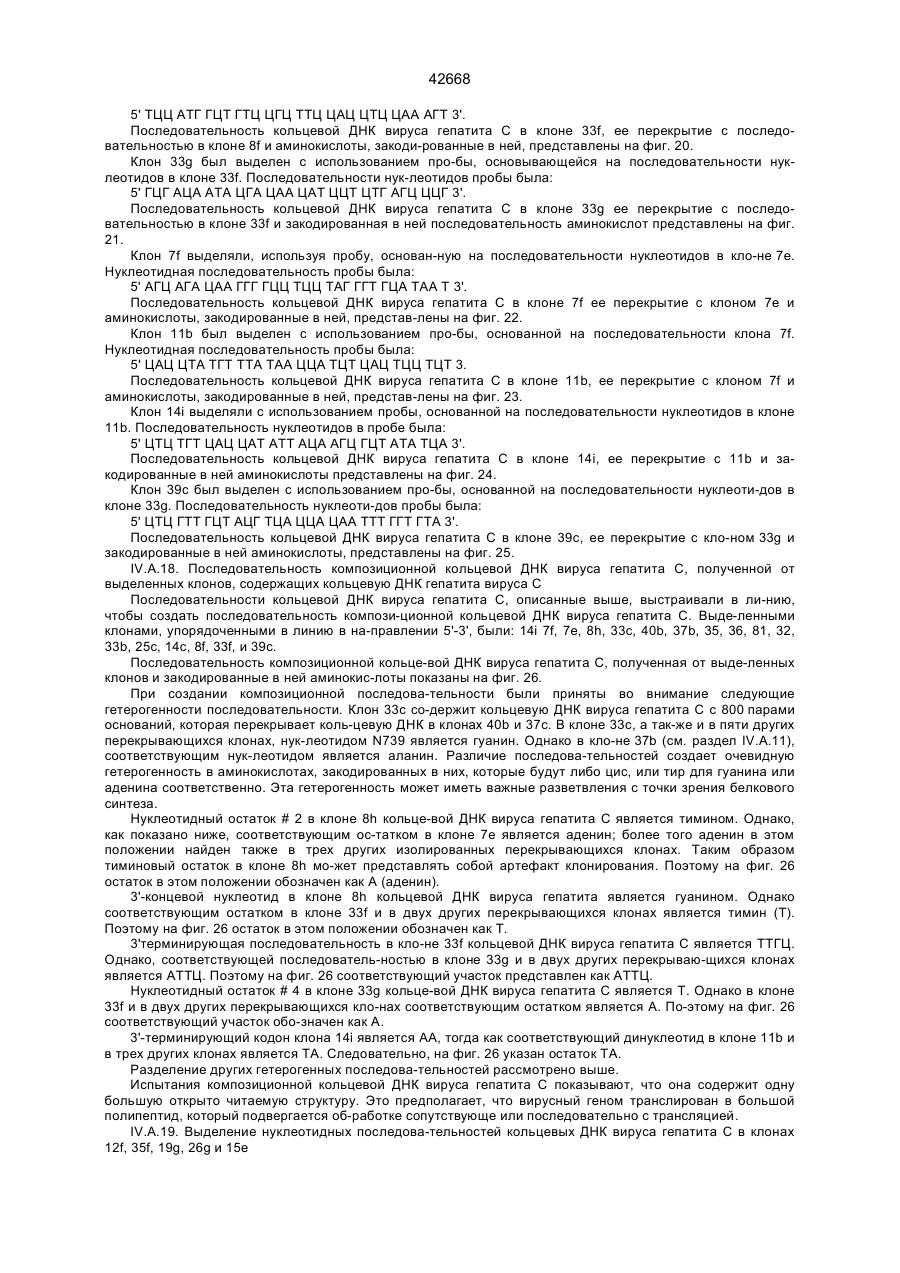

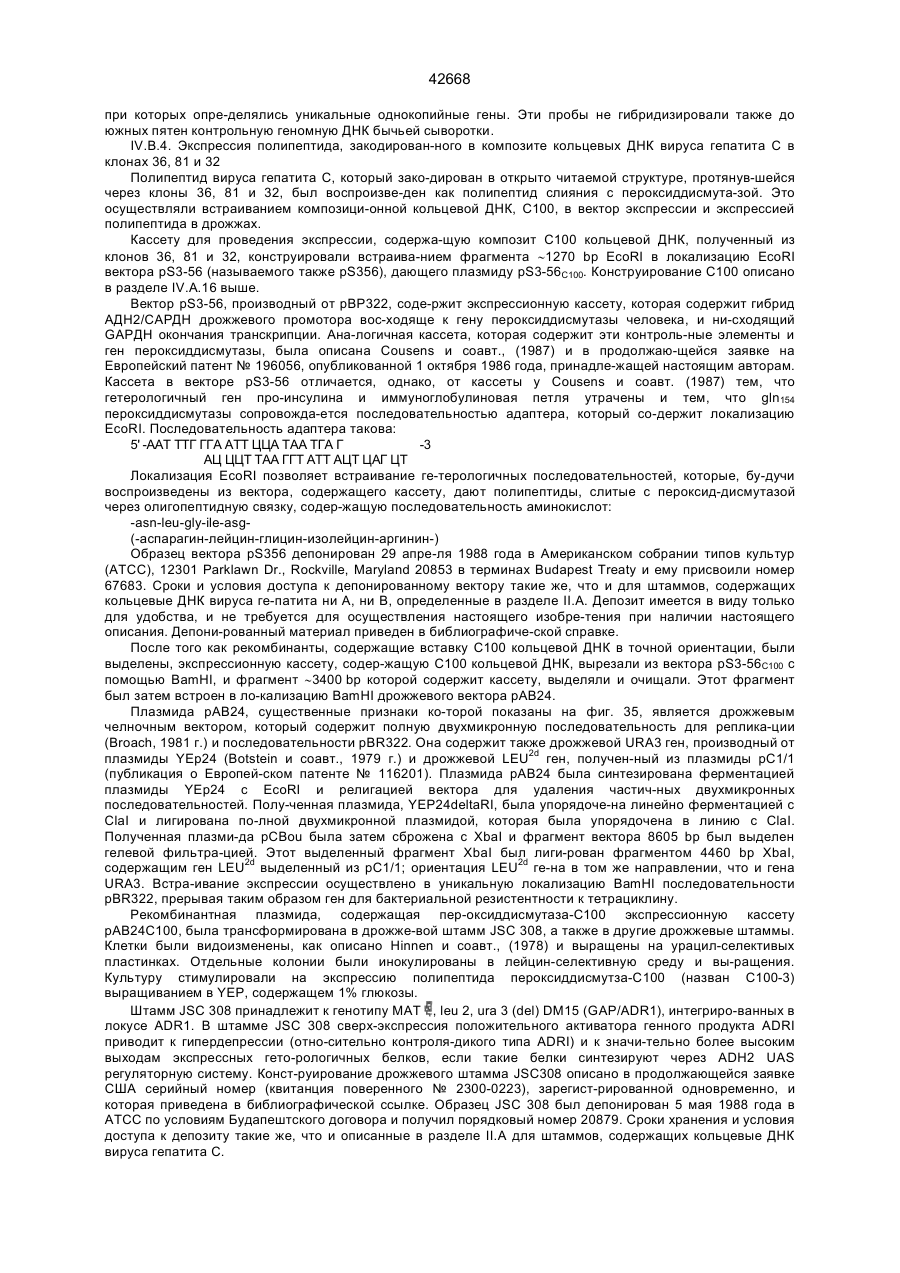

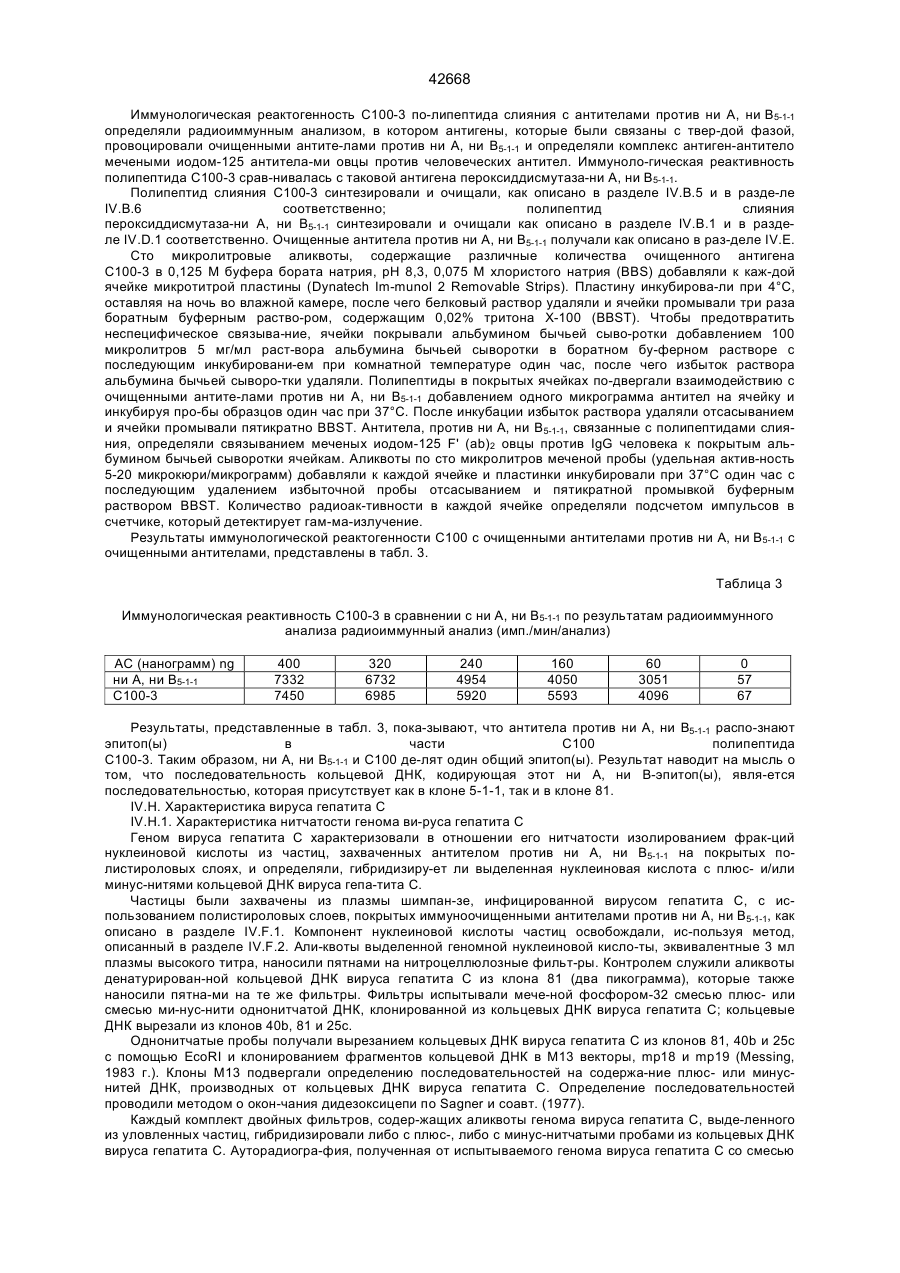

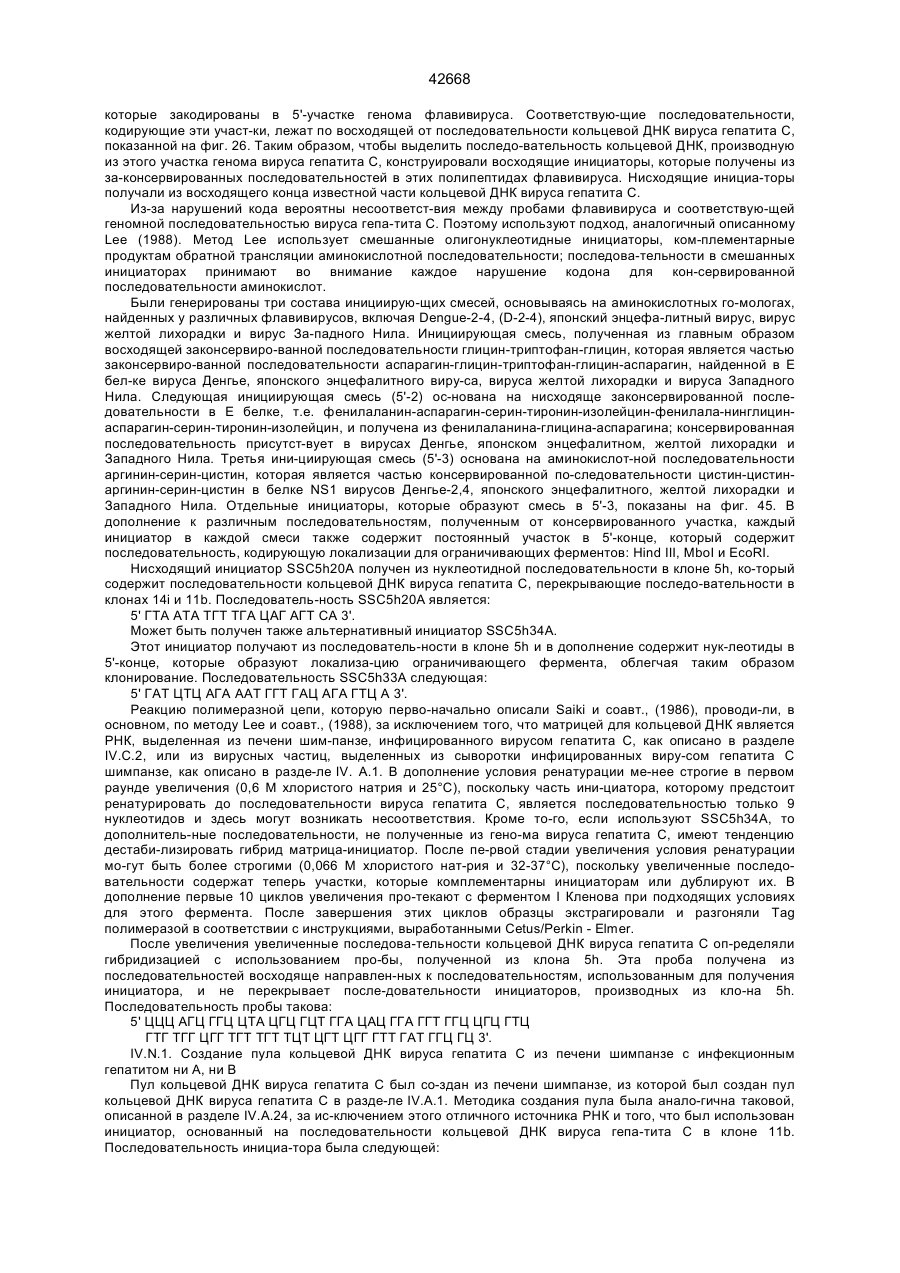

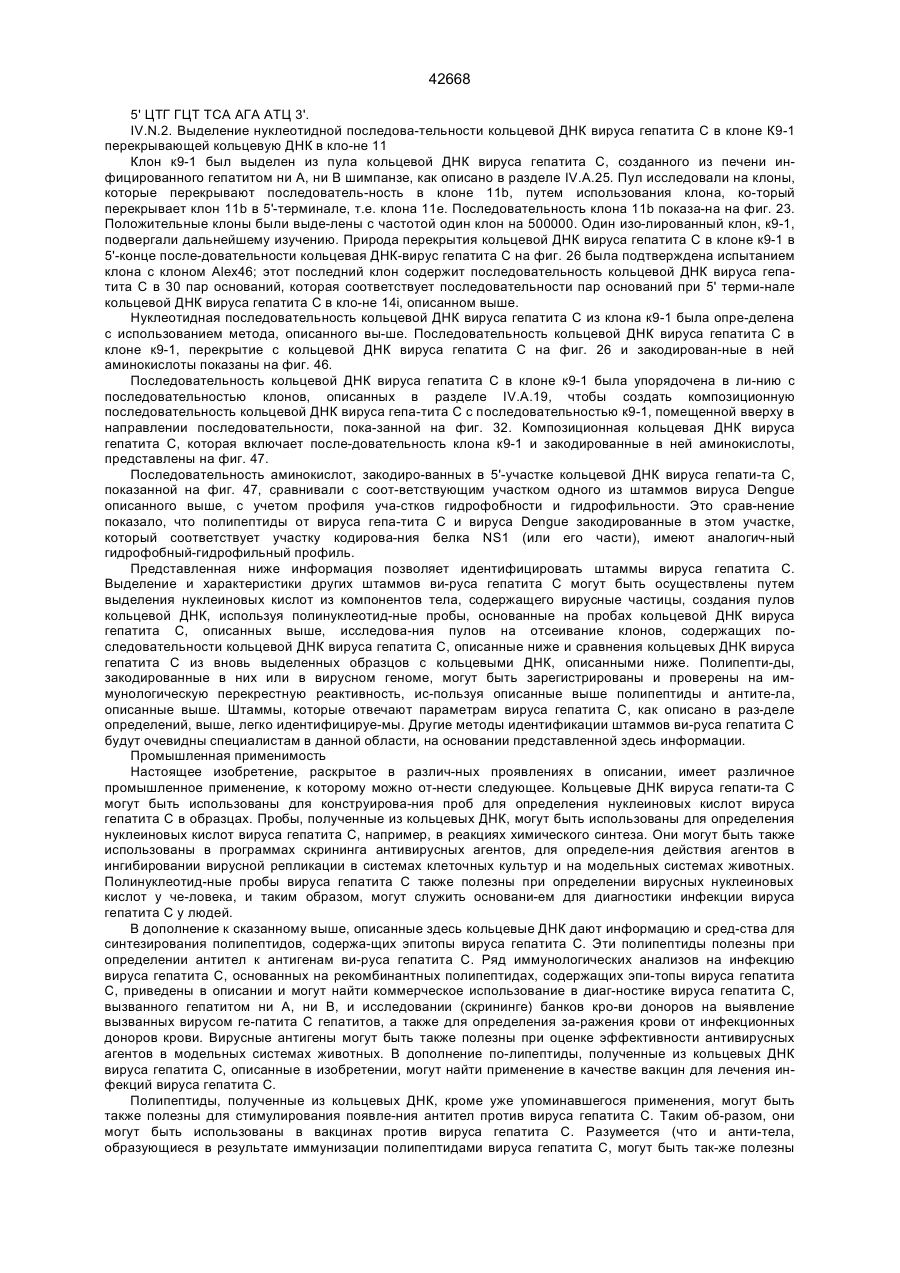

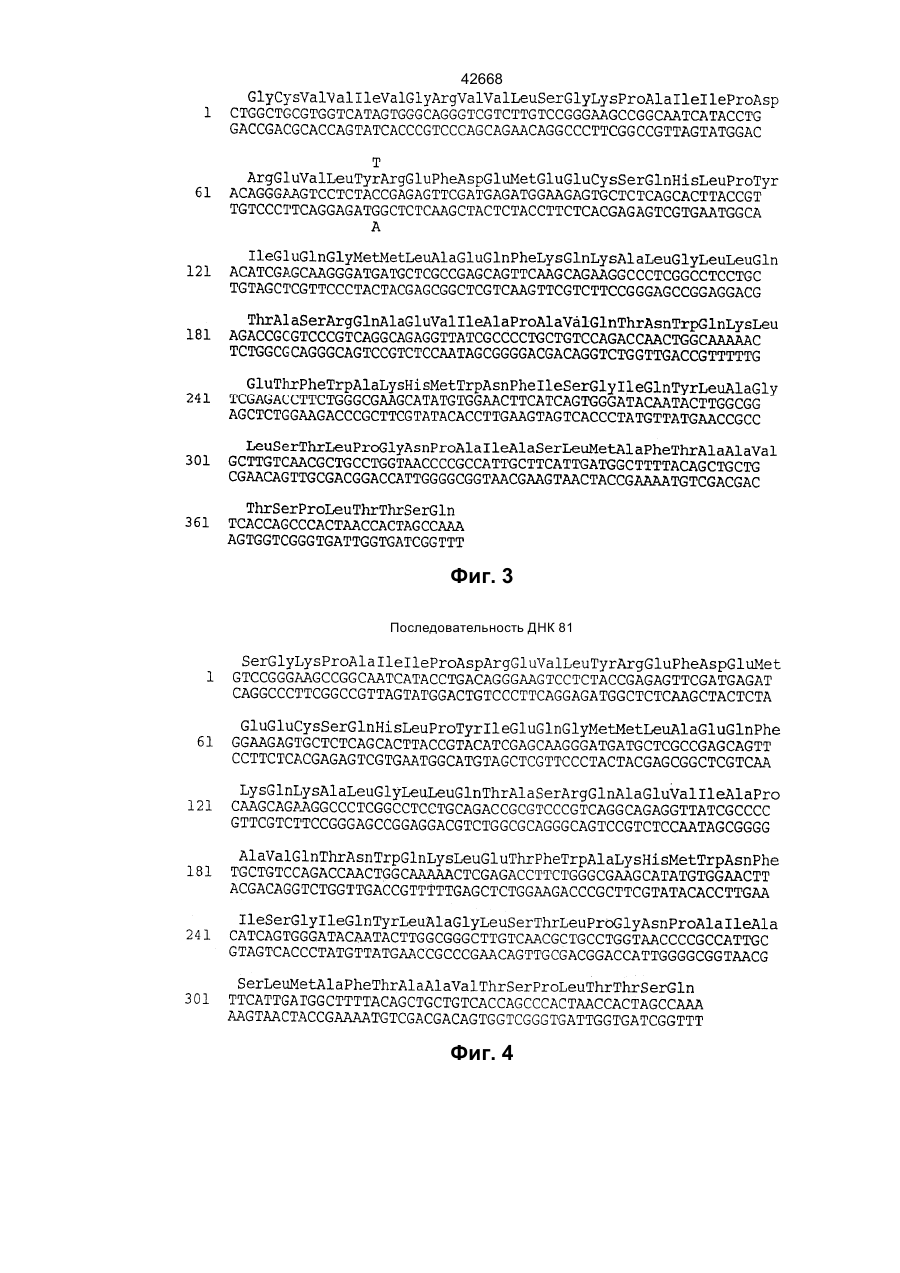

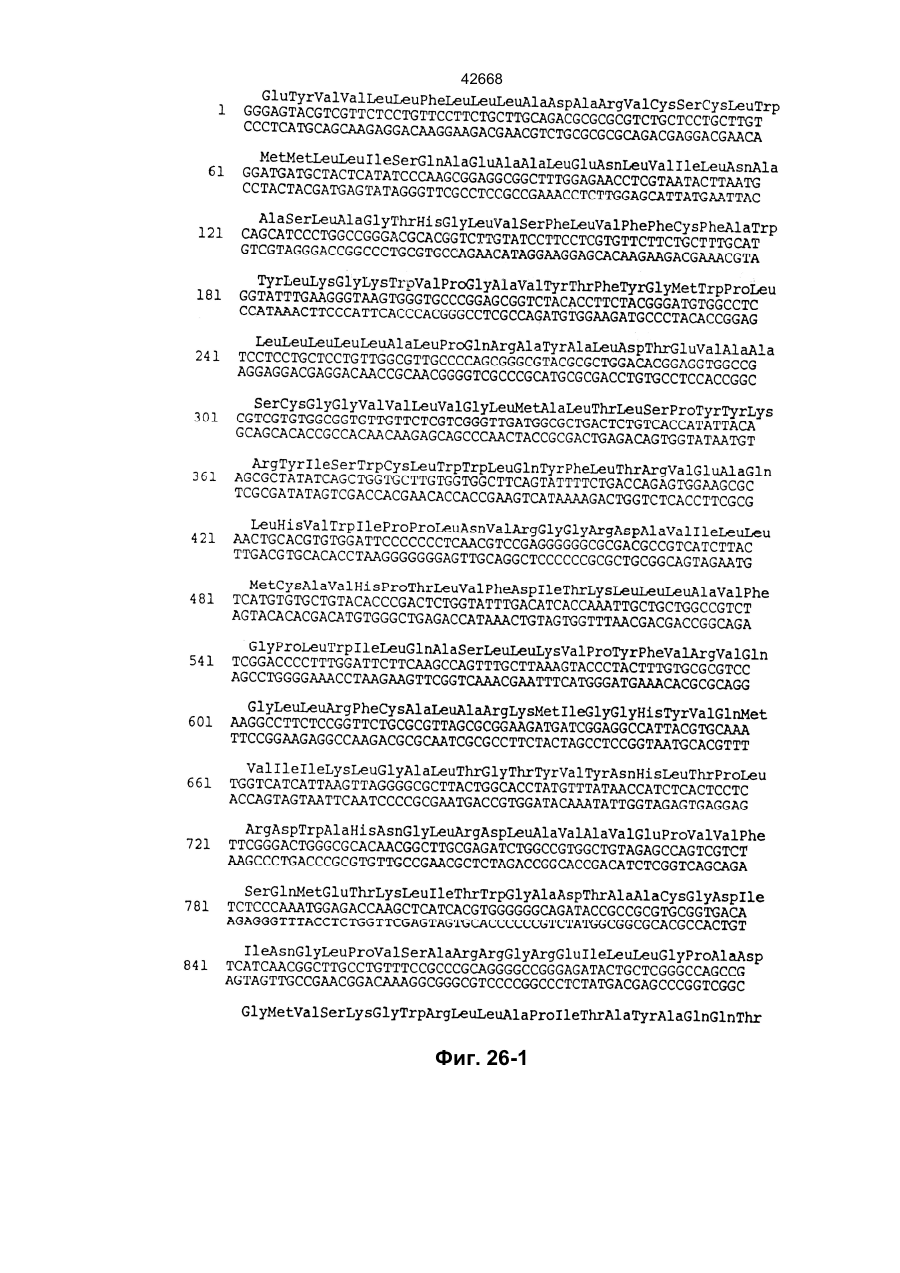

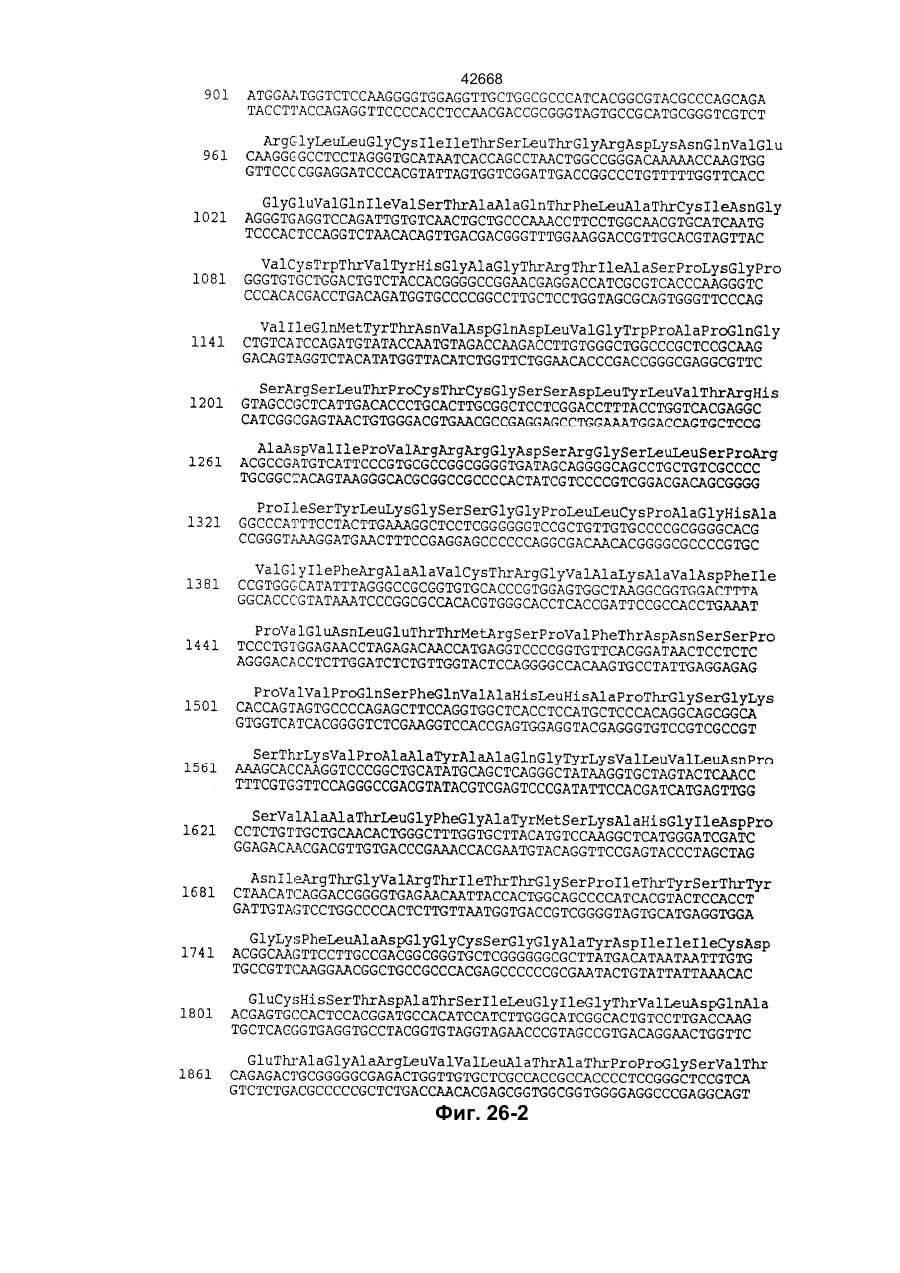

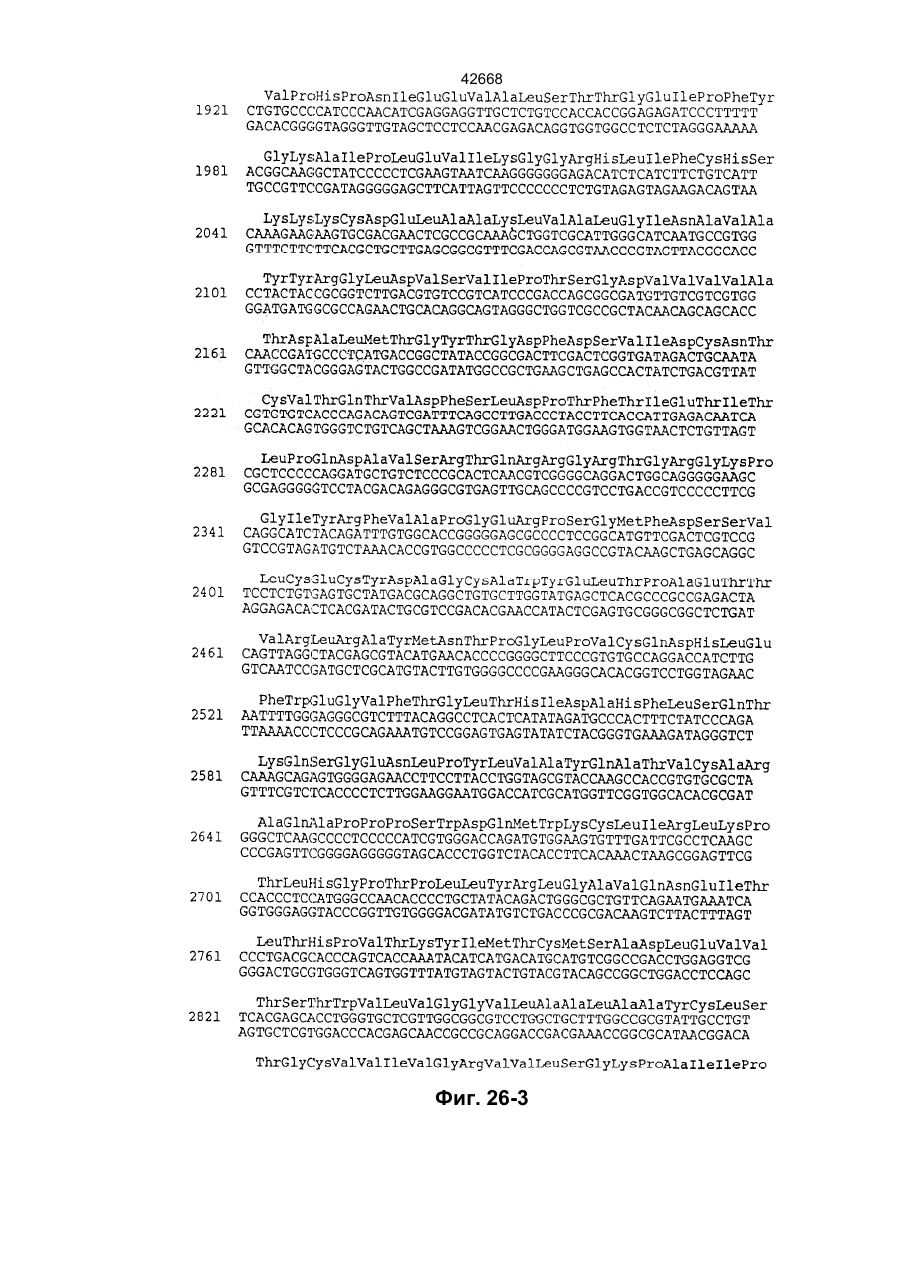

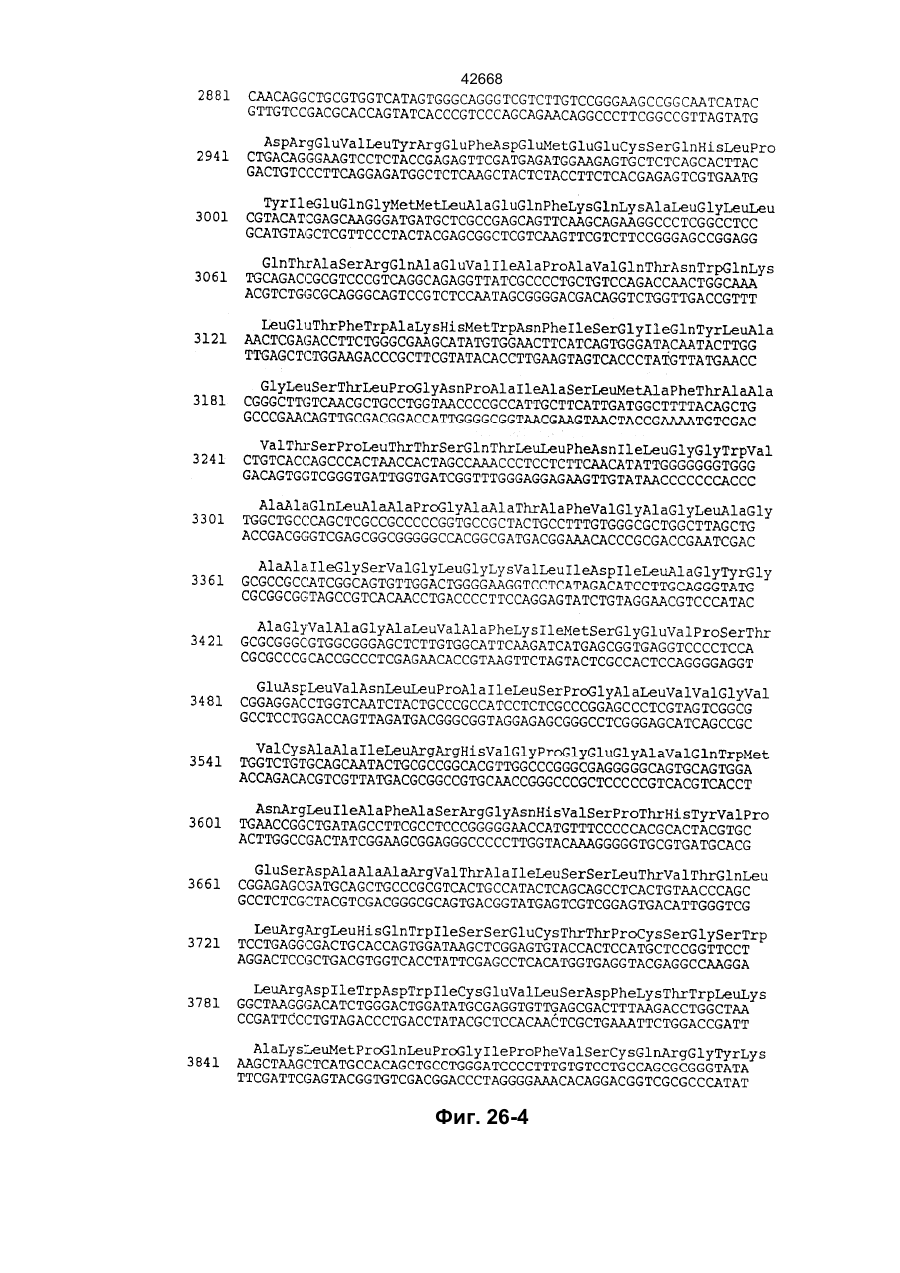

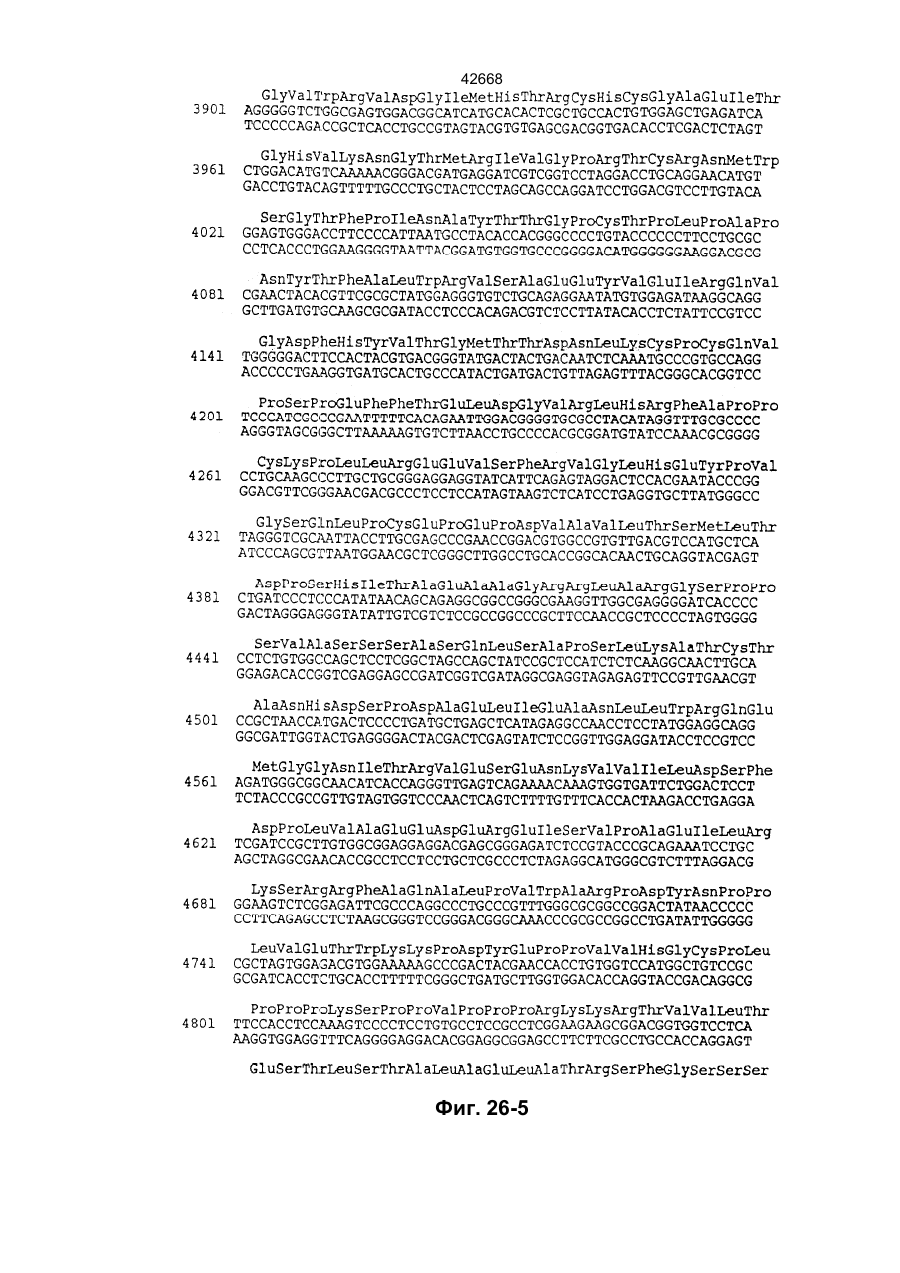

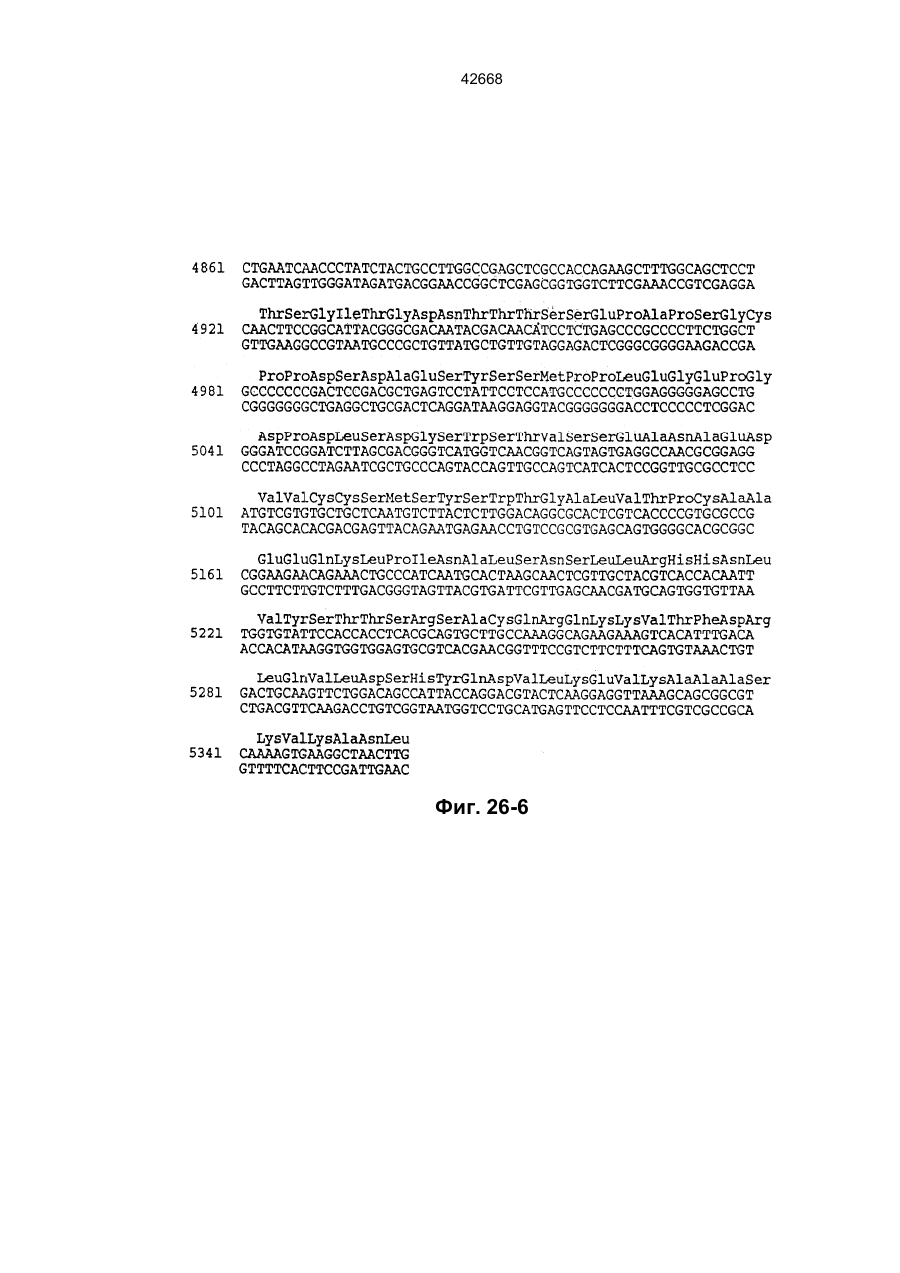

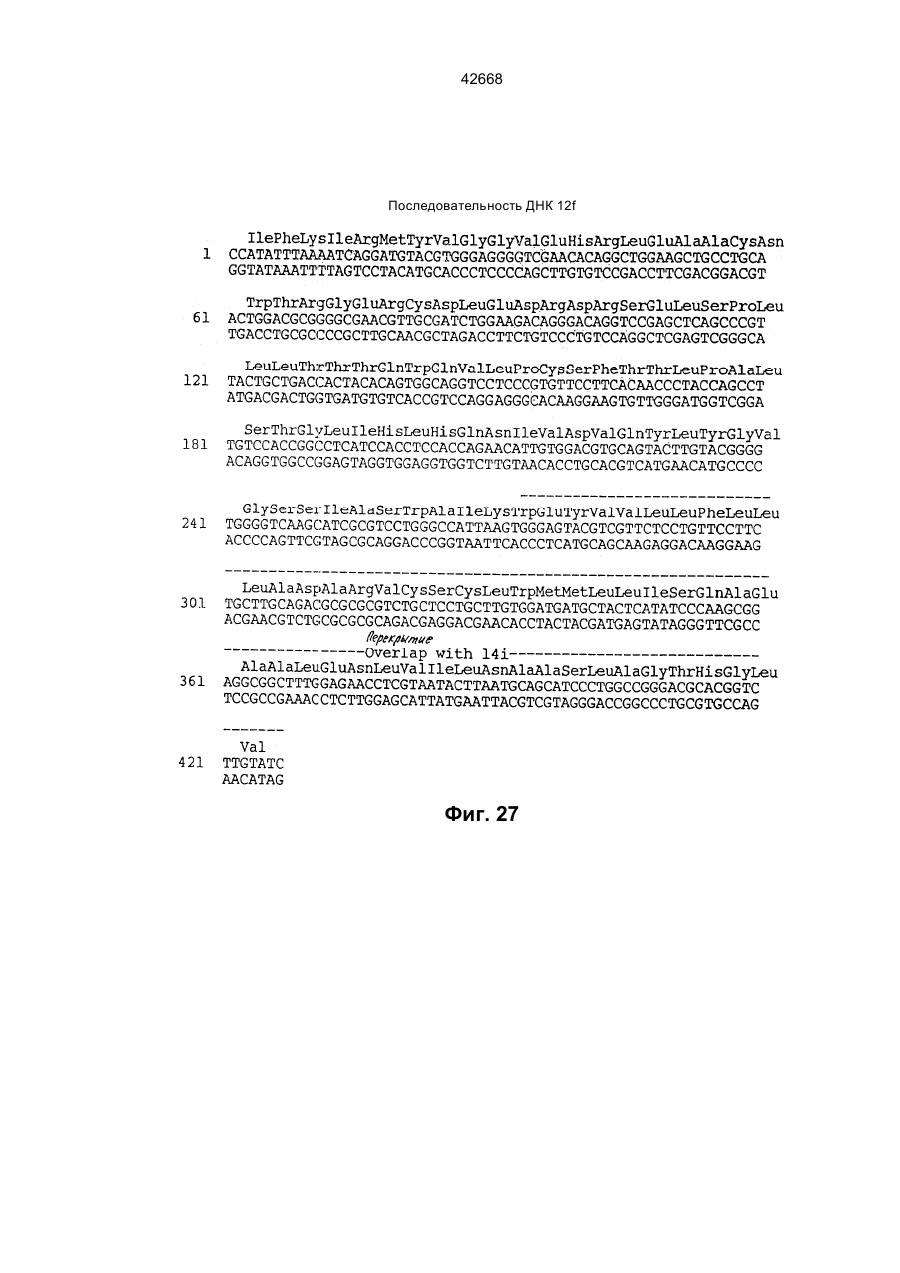

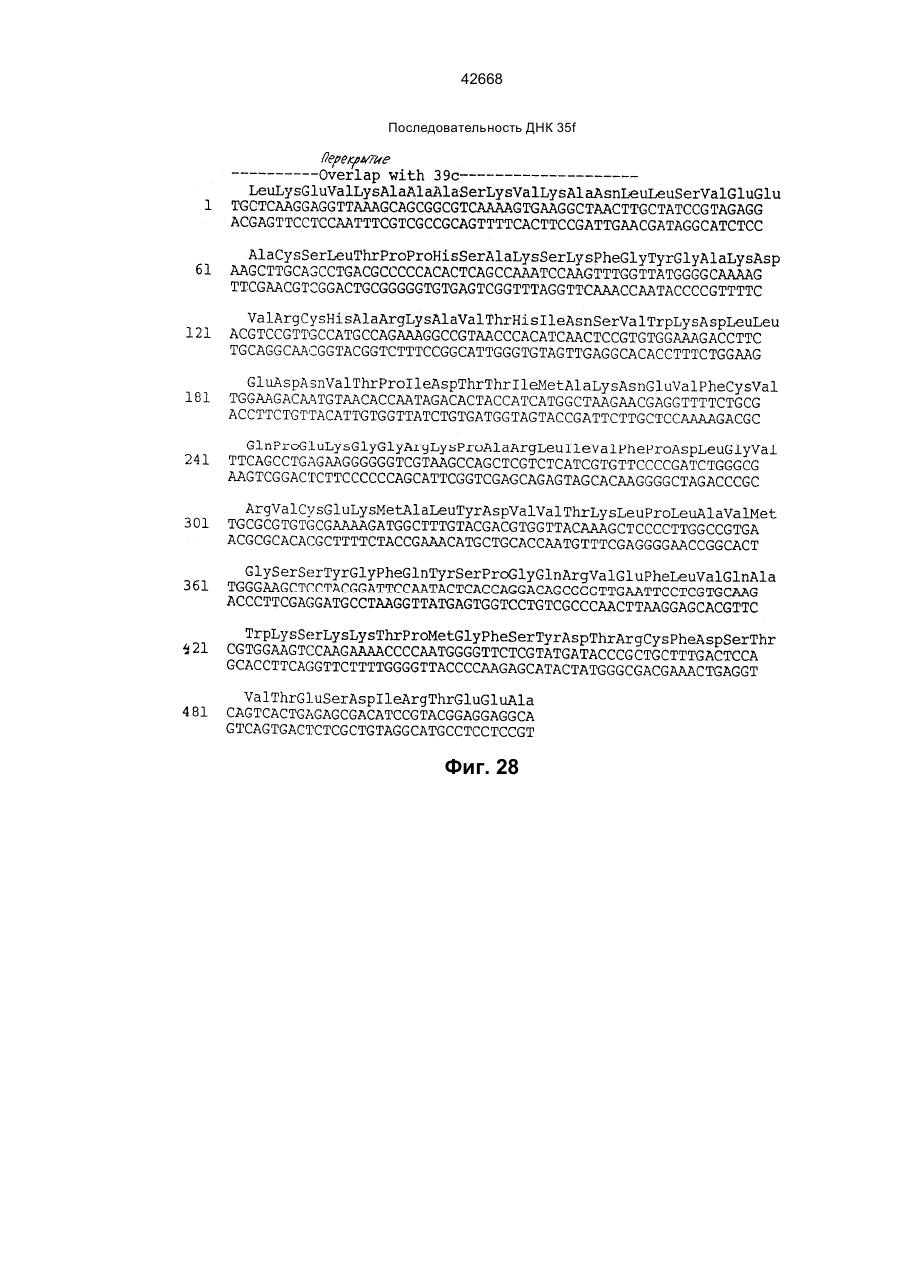

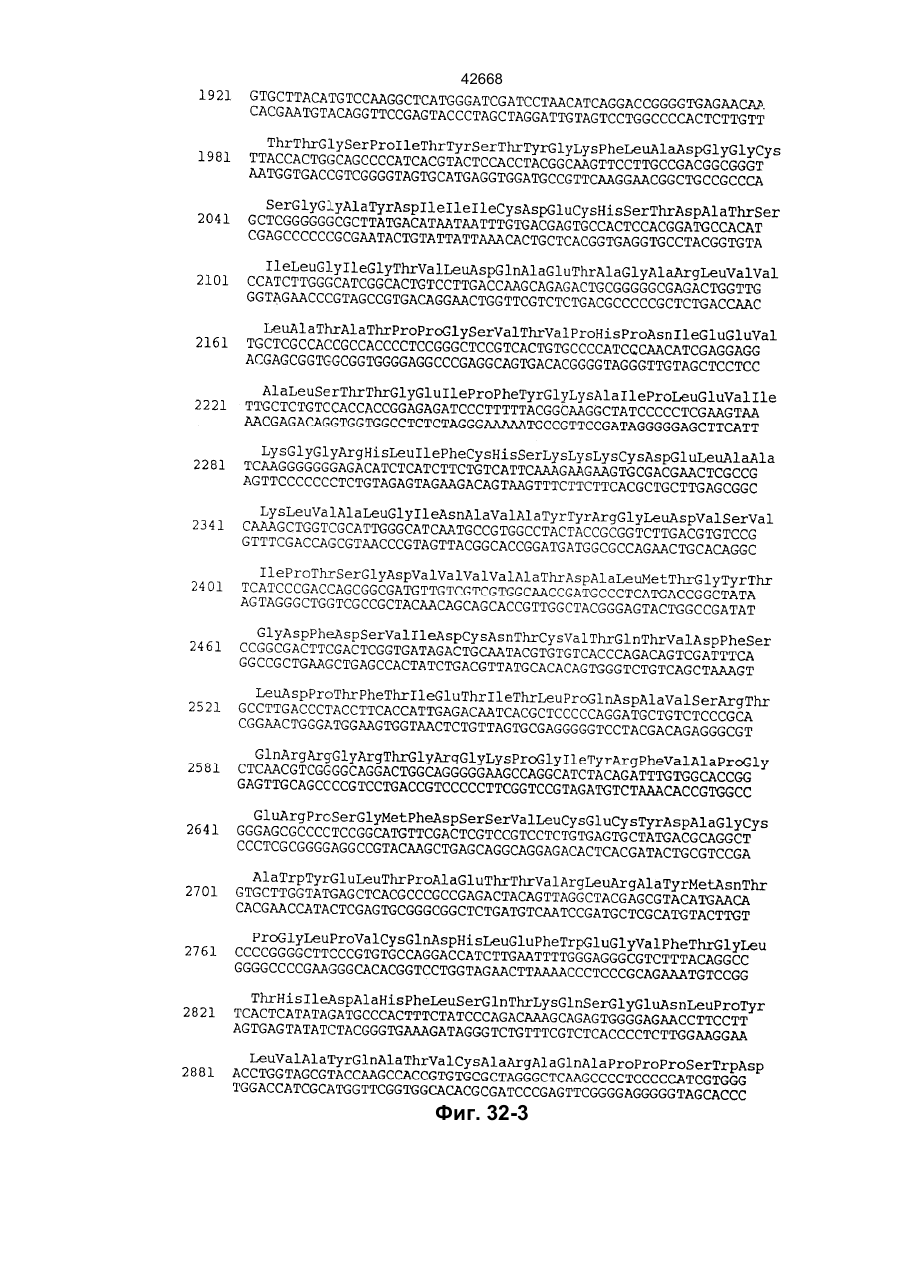

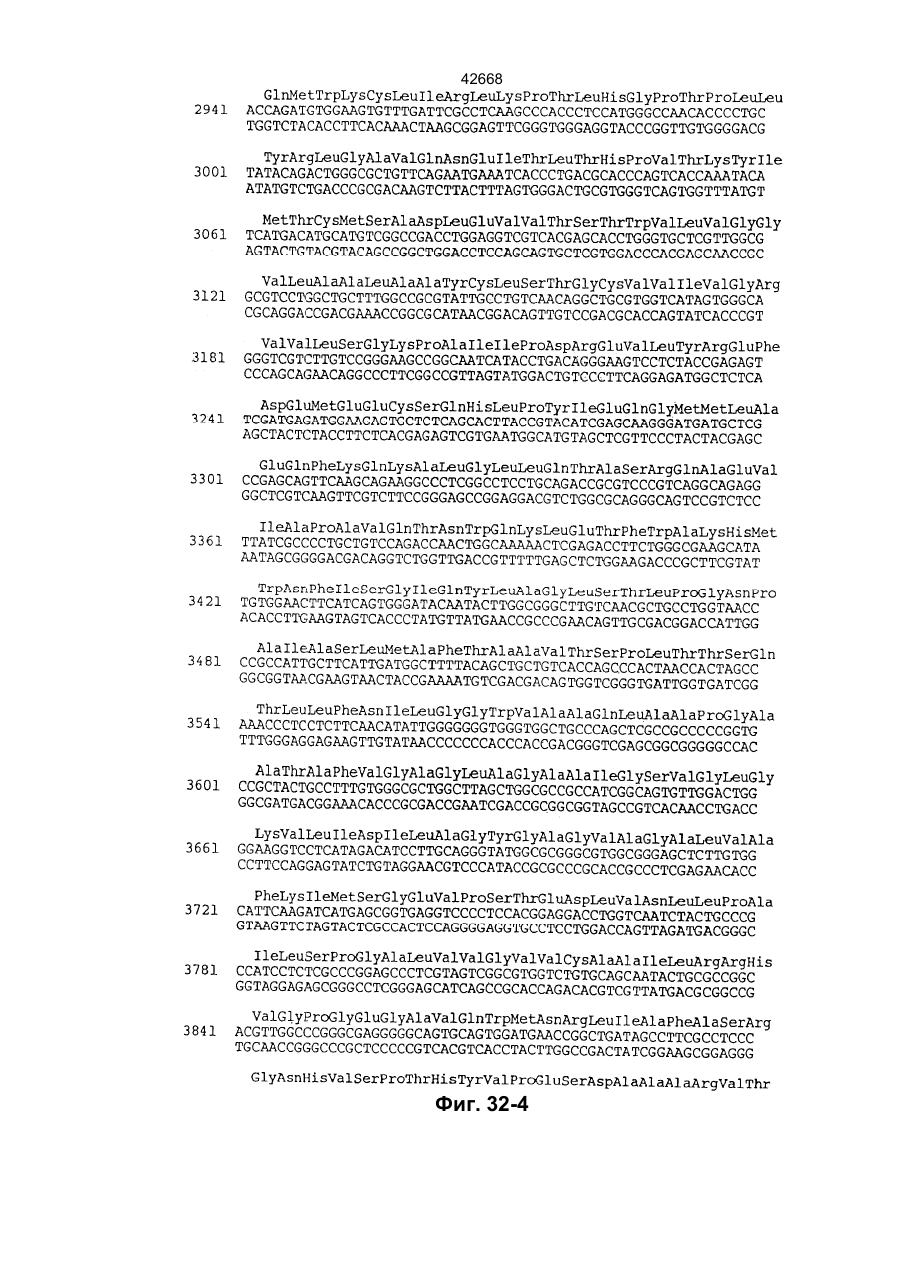

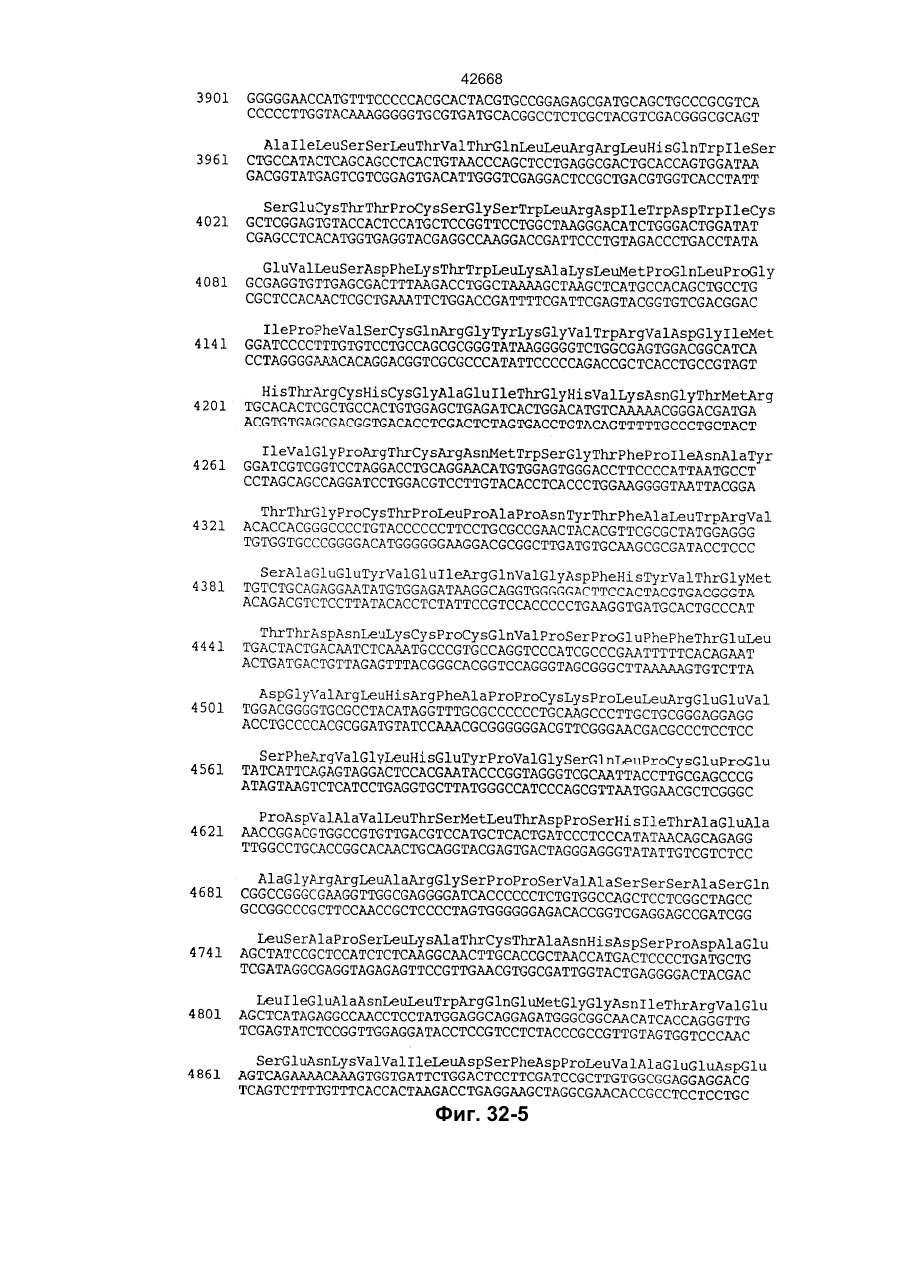

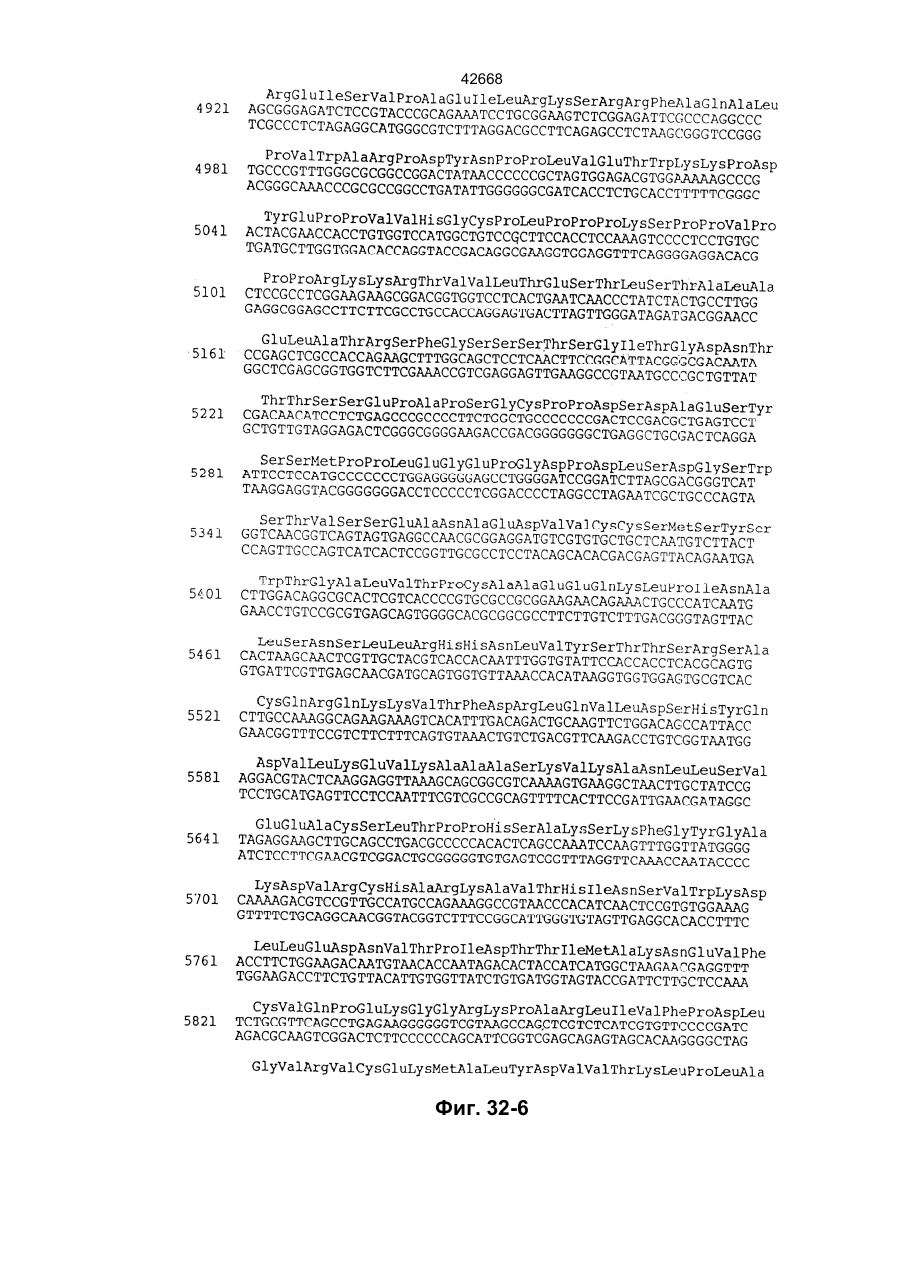

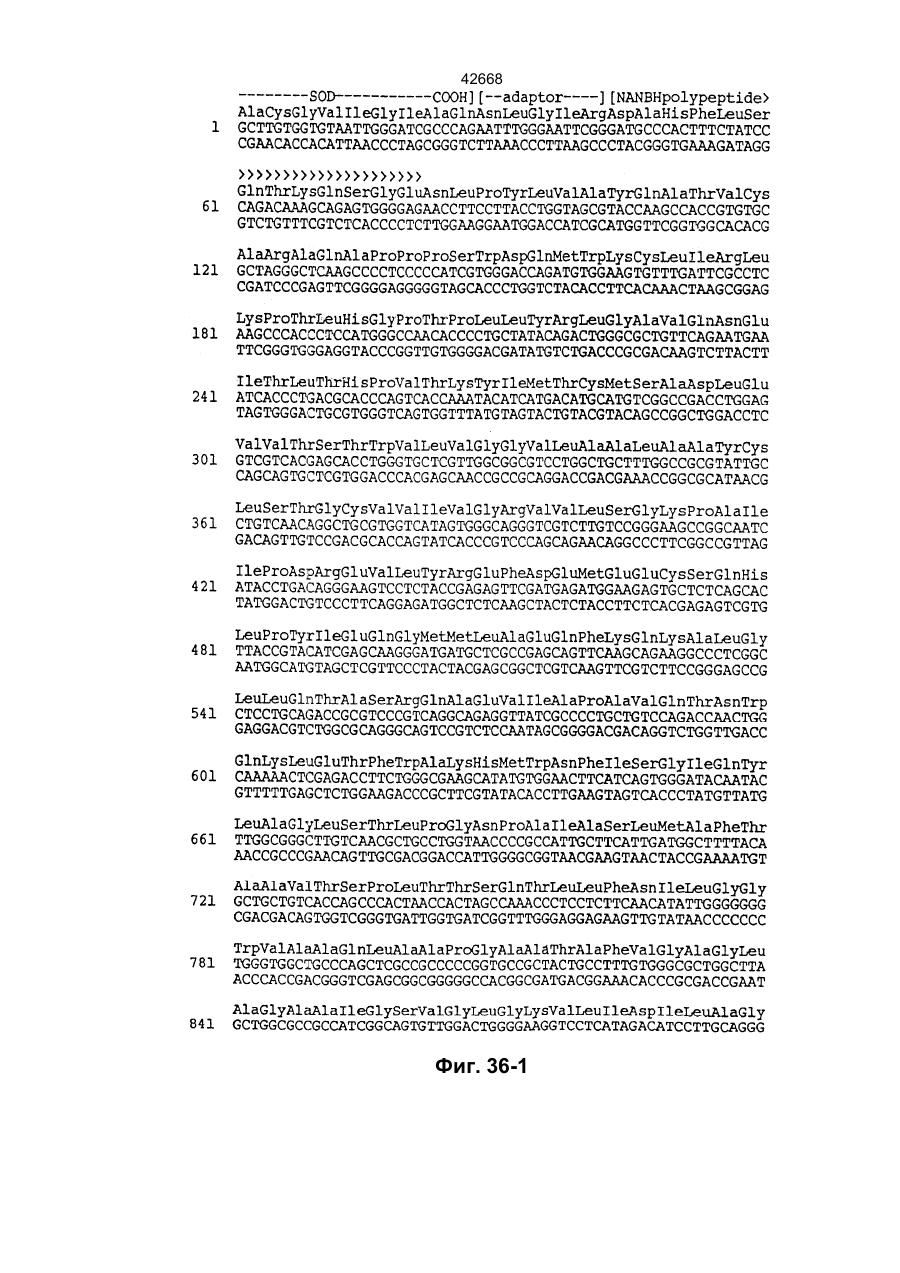

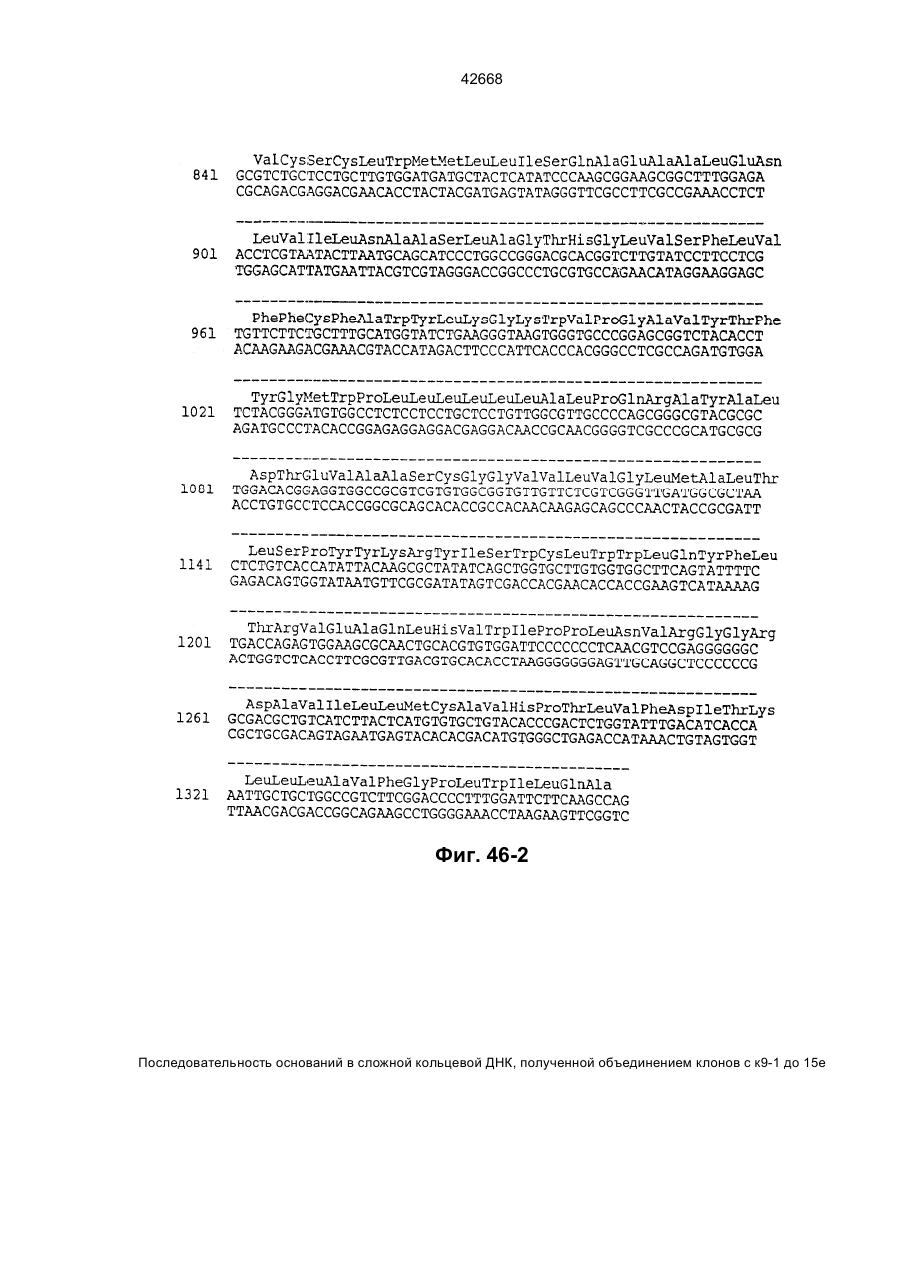

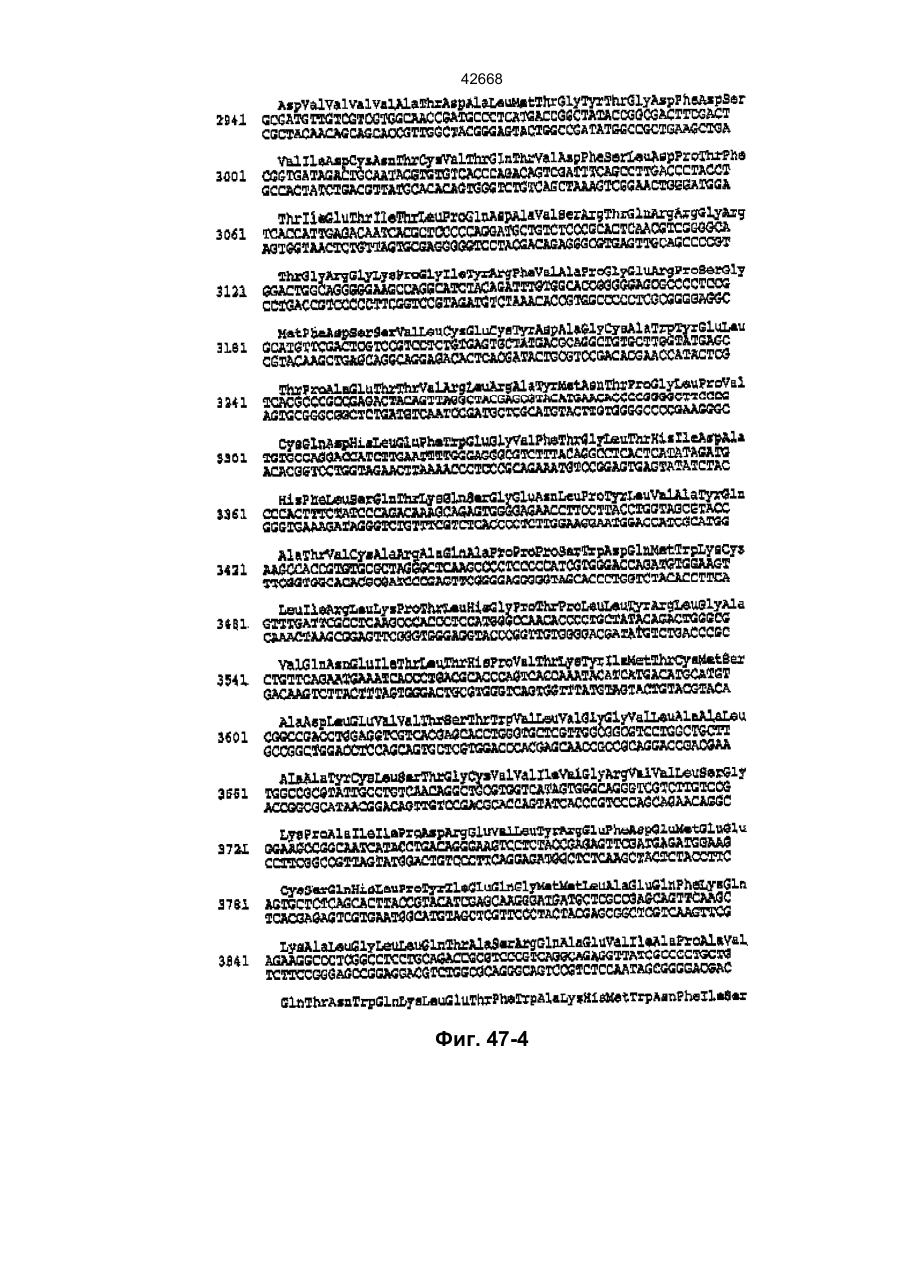

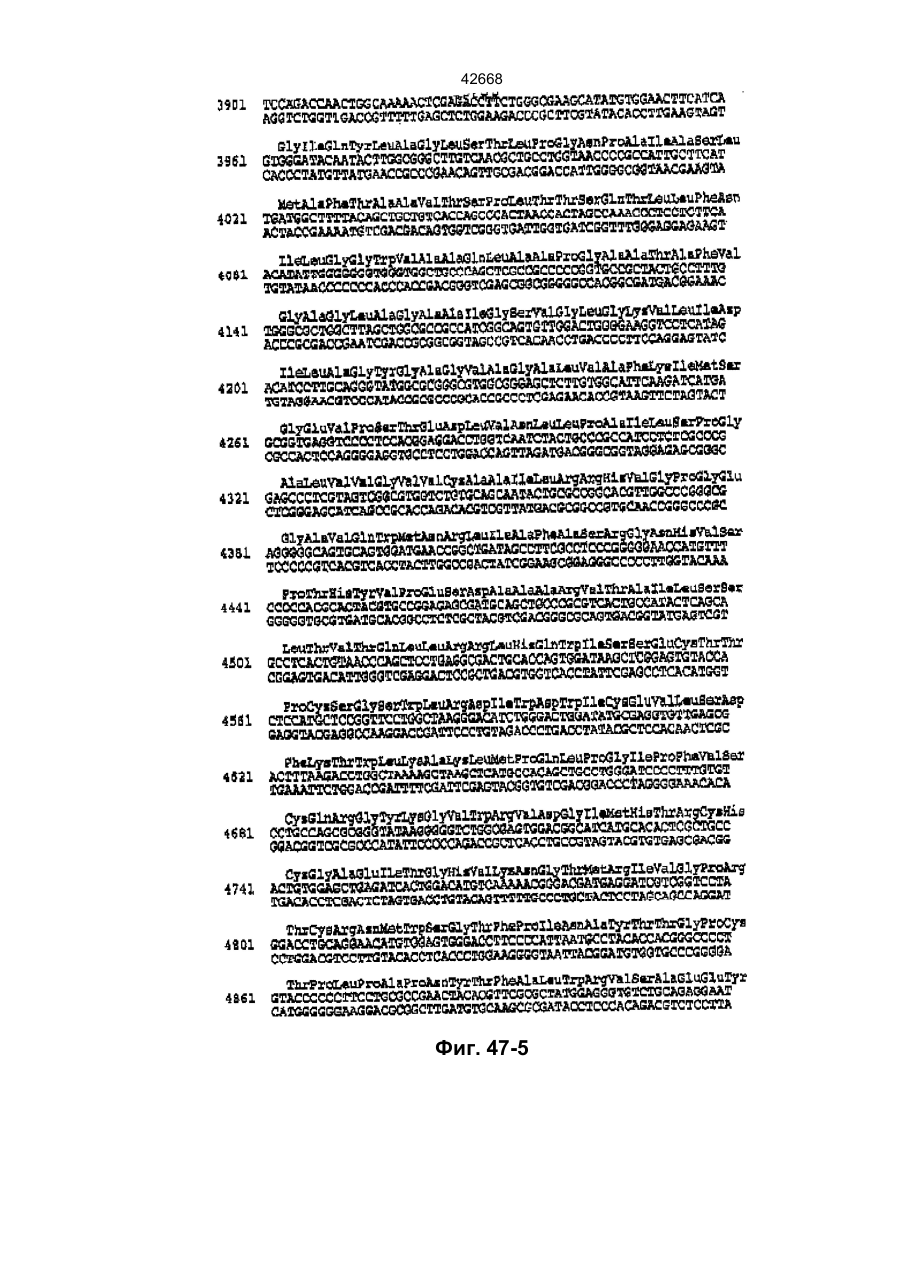

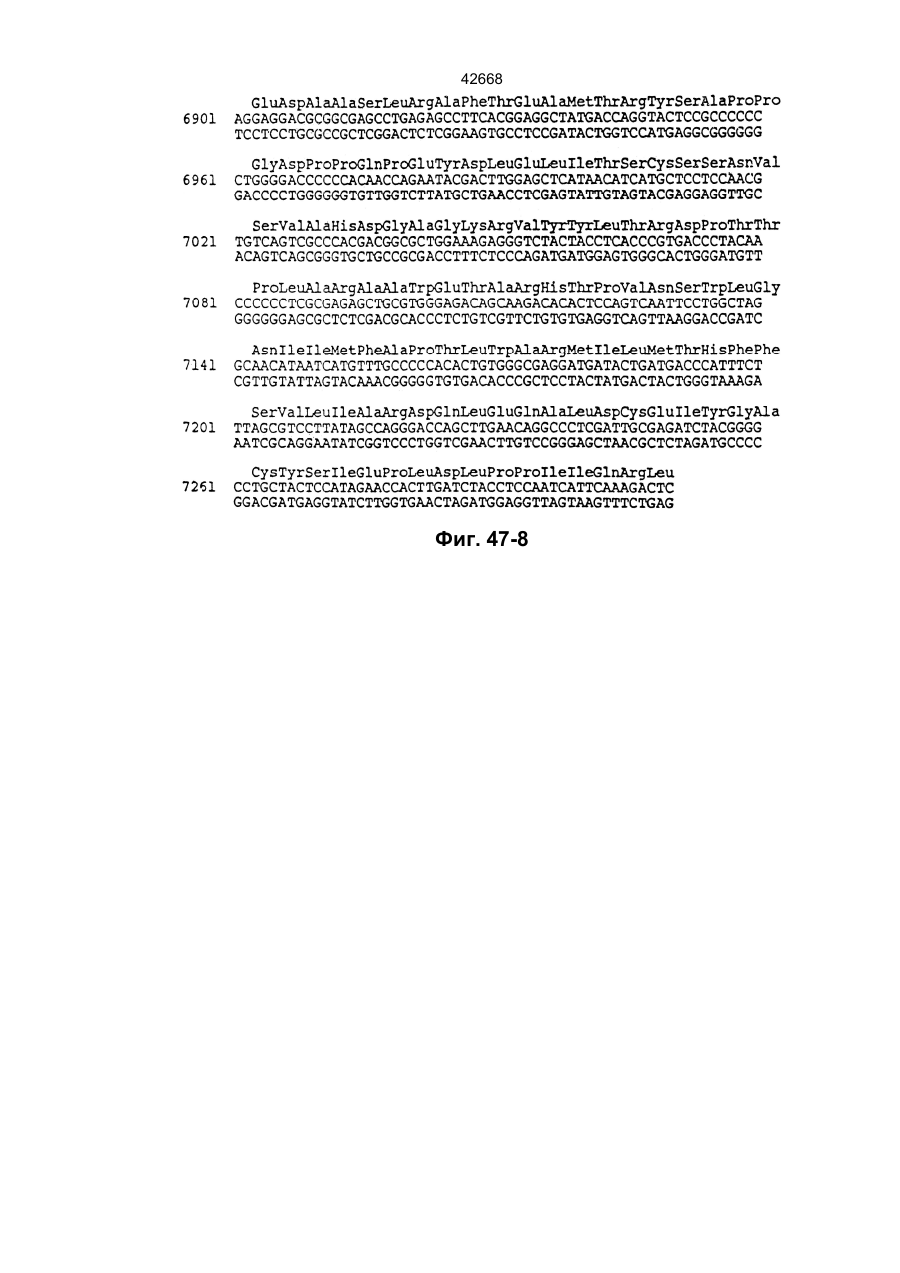

1. Полипептид, который обладает антигенными свойствами вируса гепатита С (HCV), содержащий следующую аминокислотную последовательность:

или фрагмент указанной аминокислотной последовательности полипептида, причем указанный фрагмент содержит, по меньшей мере, 10 последовательно расположенных аминокислотных остатков.

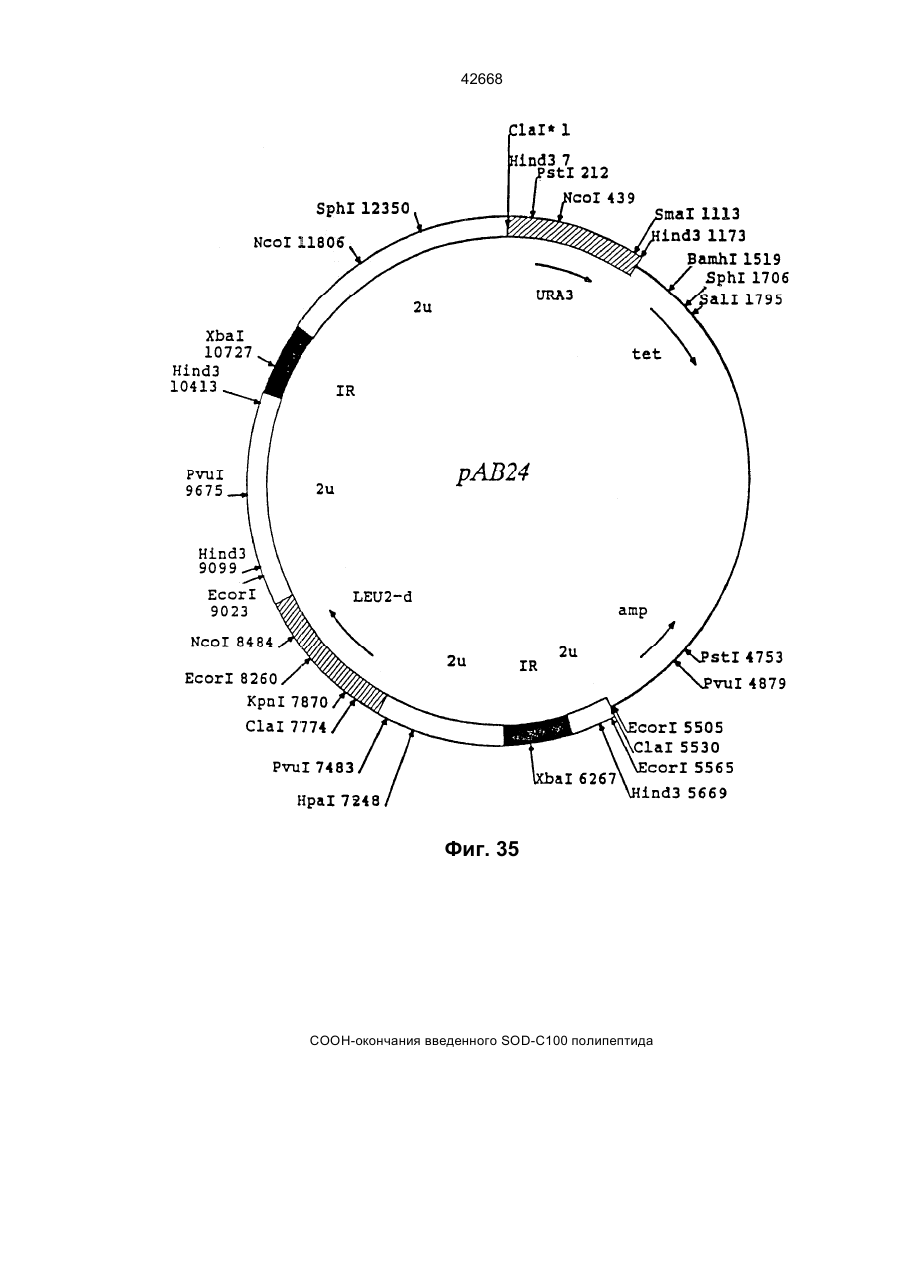

2. Полипептид по п.1, отличающийся тем, что аминокислотная последовательность HCV является слитой с последовательностью слияния, причем указанная последовательность слияния представляет собой последовательность бета-галактозидазы или супероксиддисмутазы.

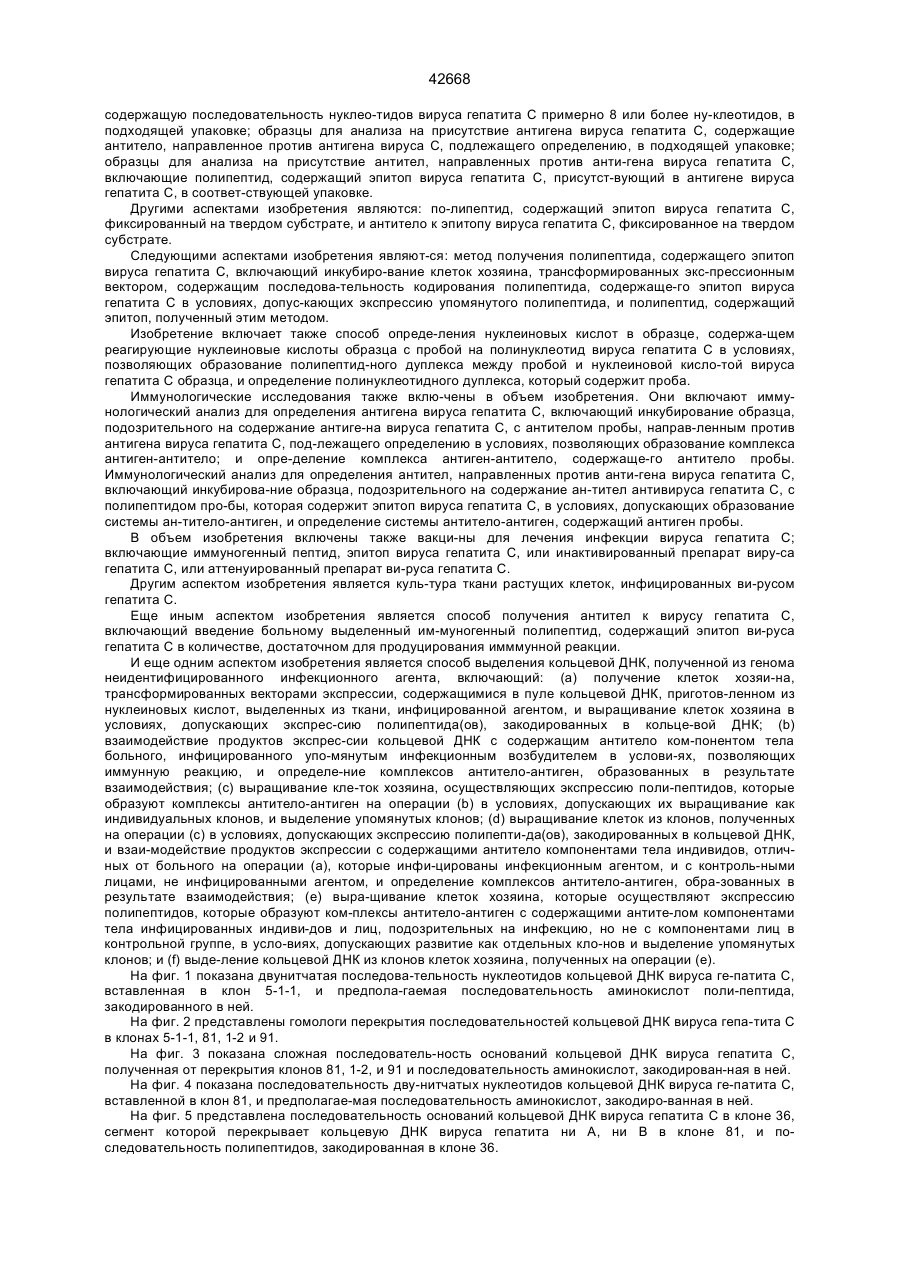

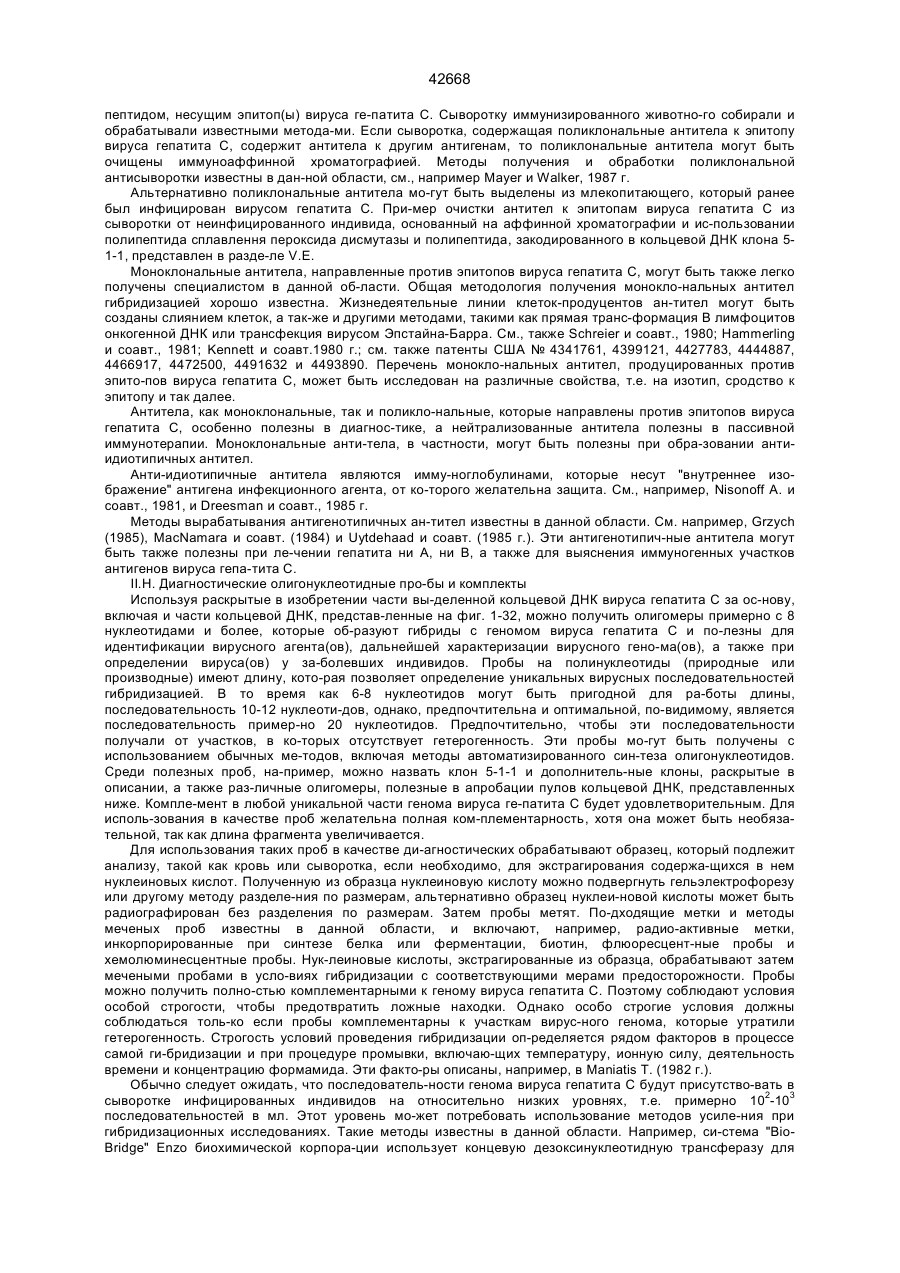

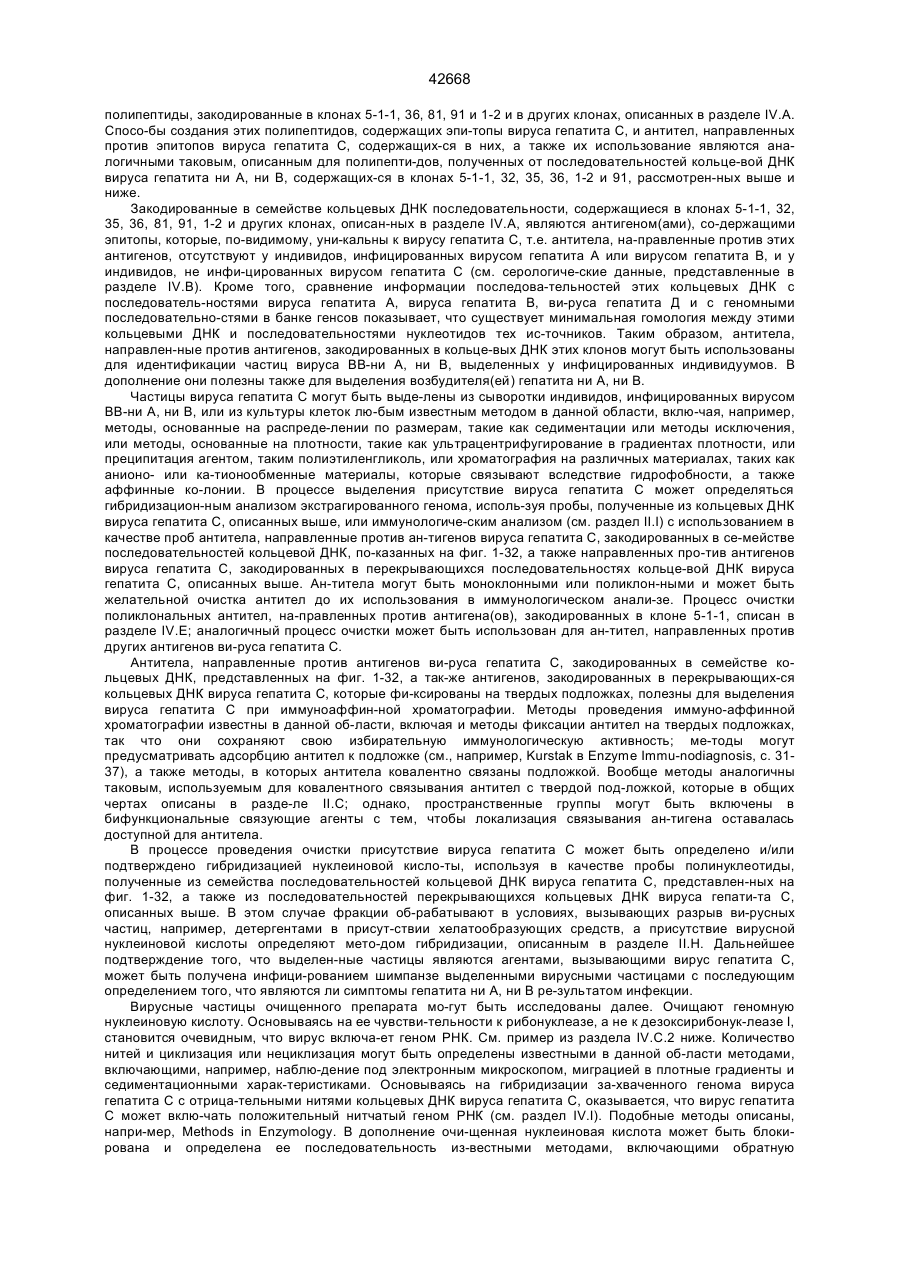

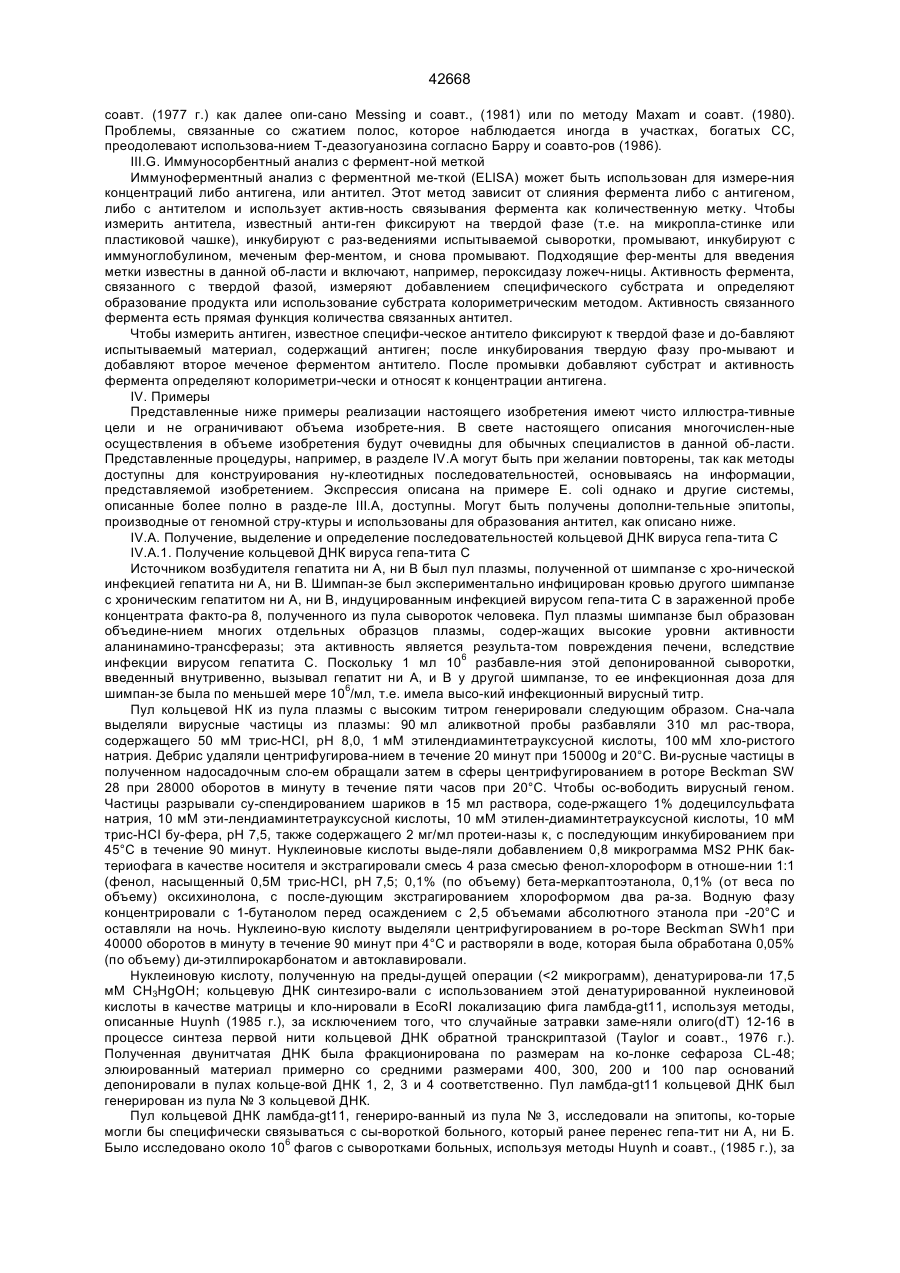

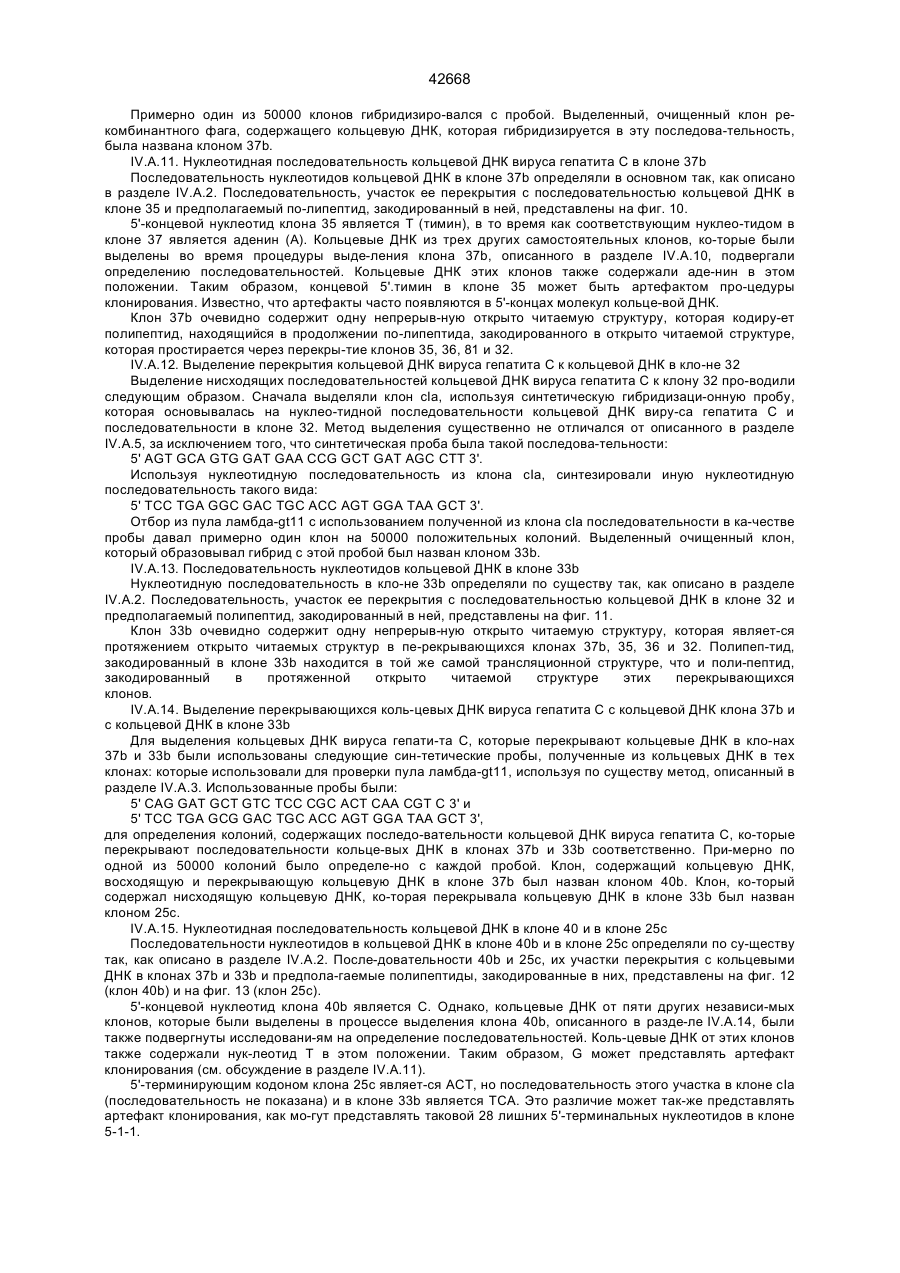

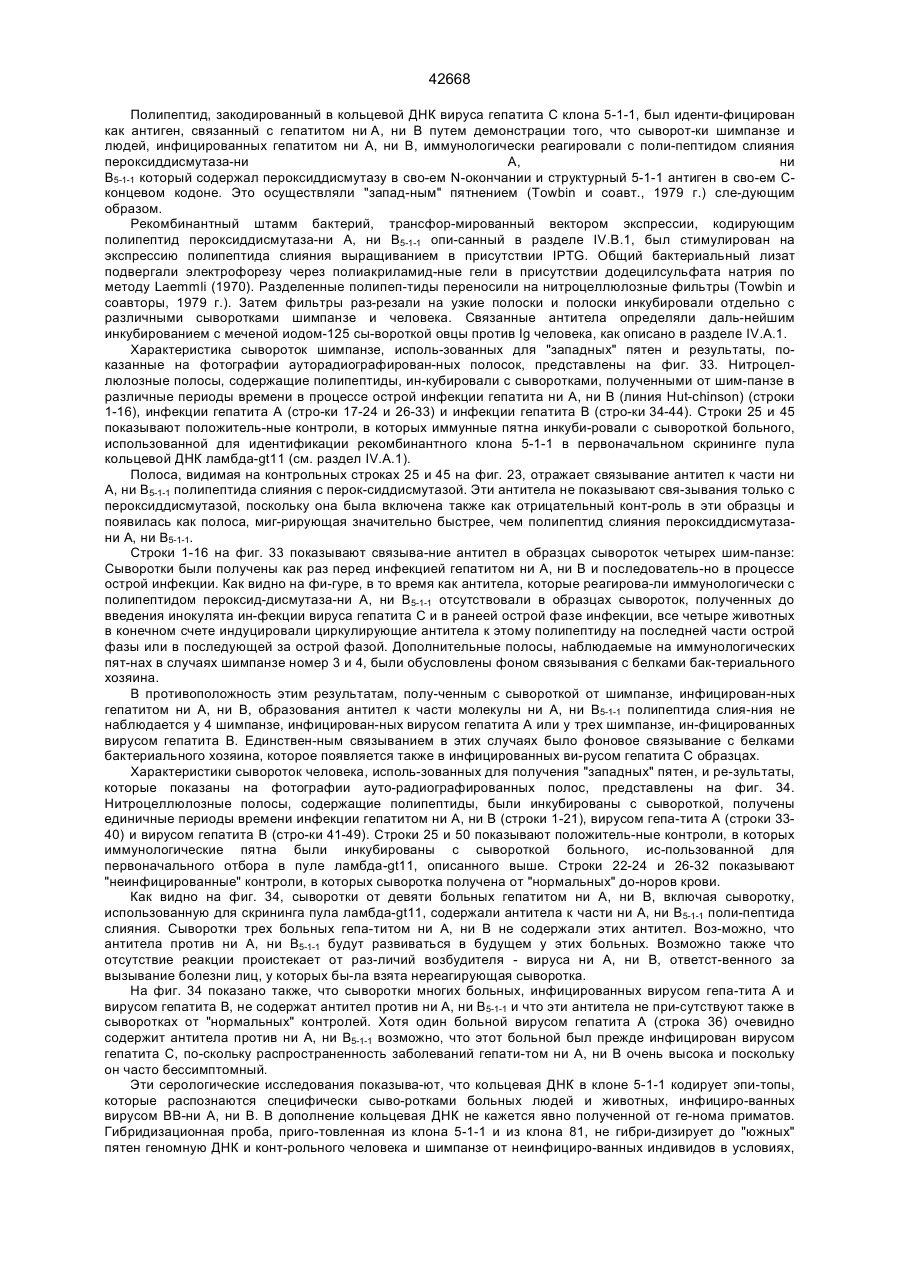

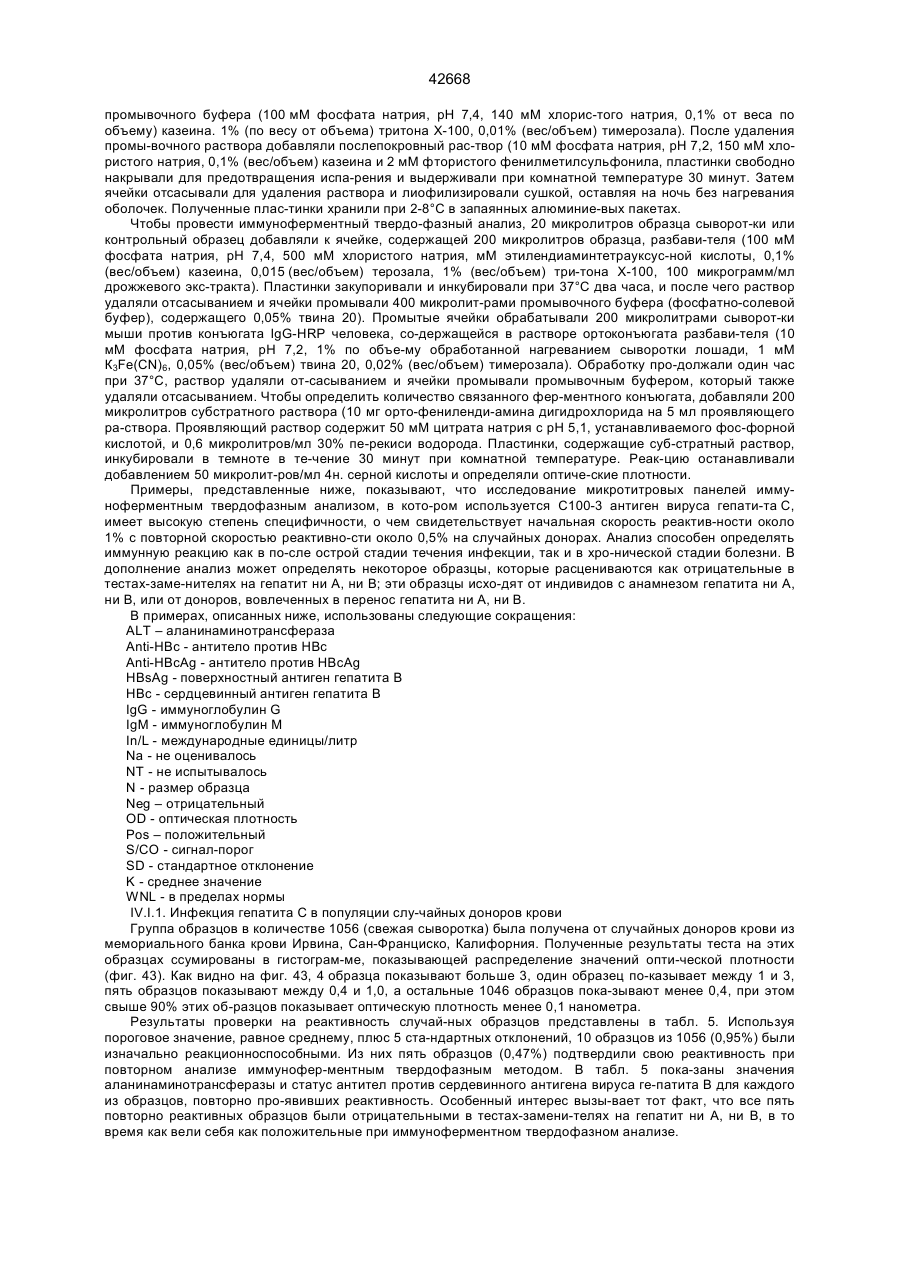

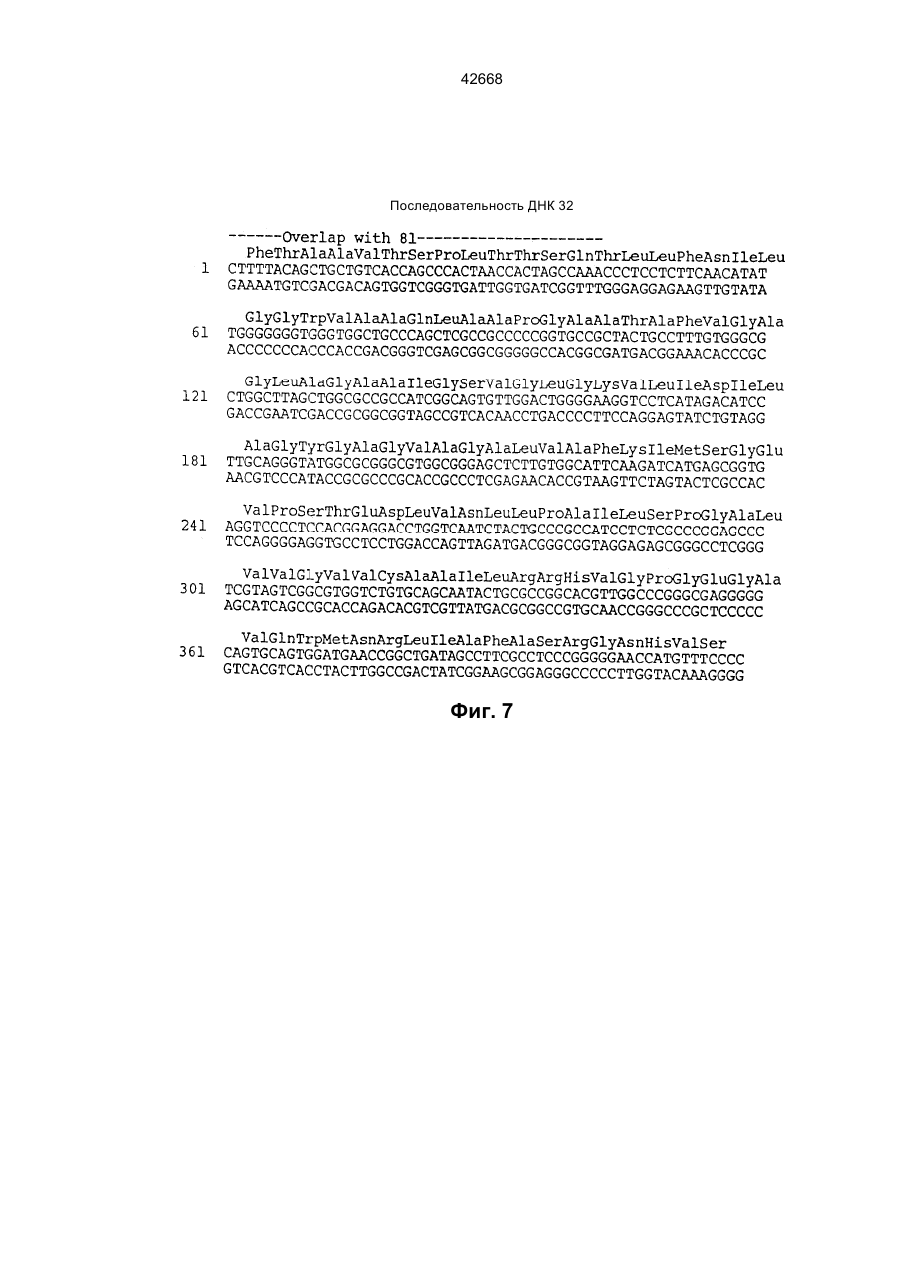

3. Полипептид по п.2, отличающийся тем, что он содержит аминокислотную последовательность, состоящую из 363 аминокислотных остатков

связанную с последовательностью супероксид-дисмутазы.

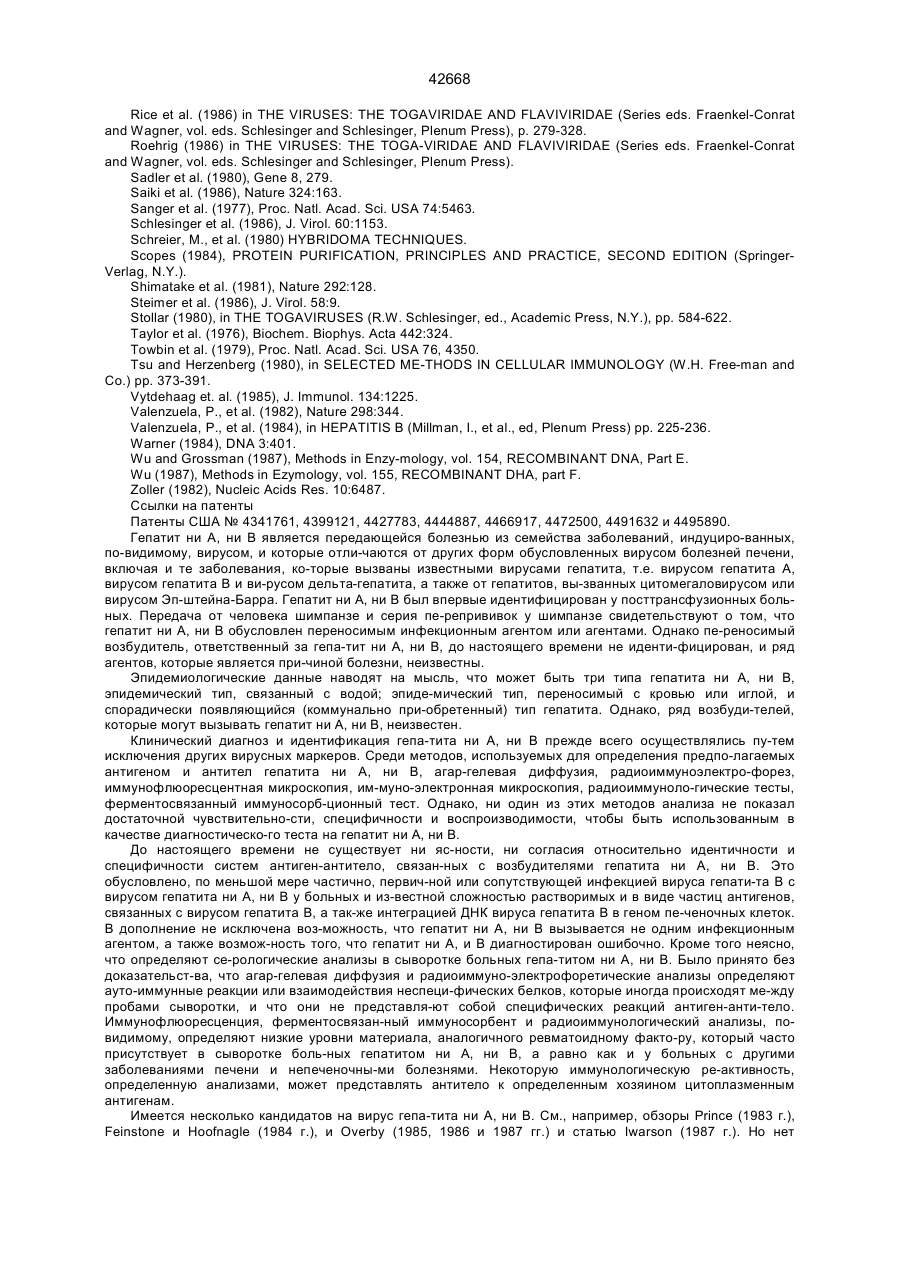

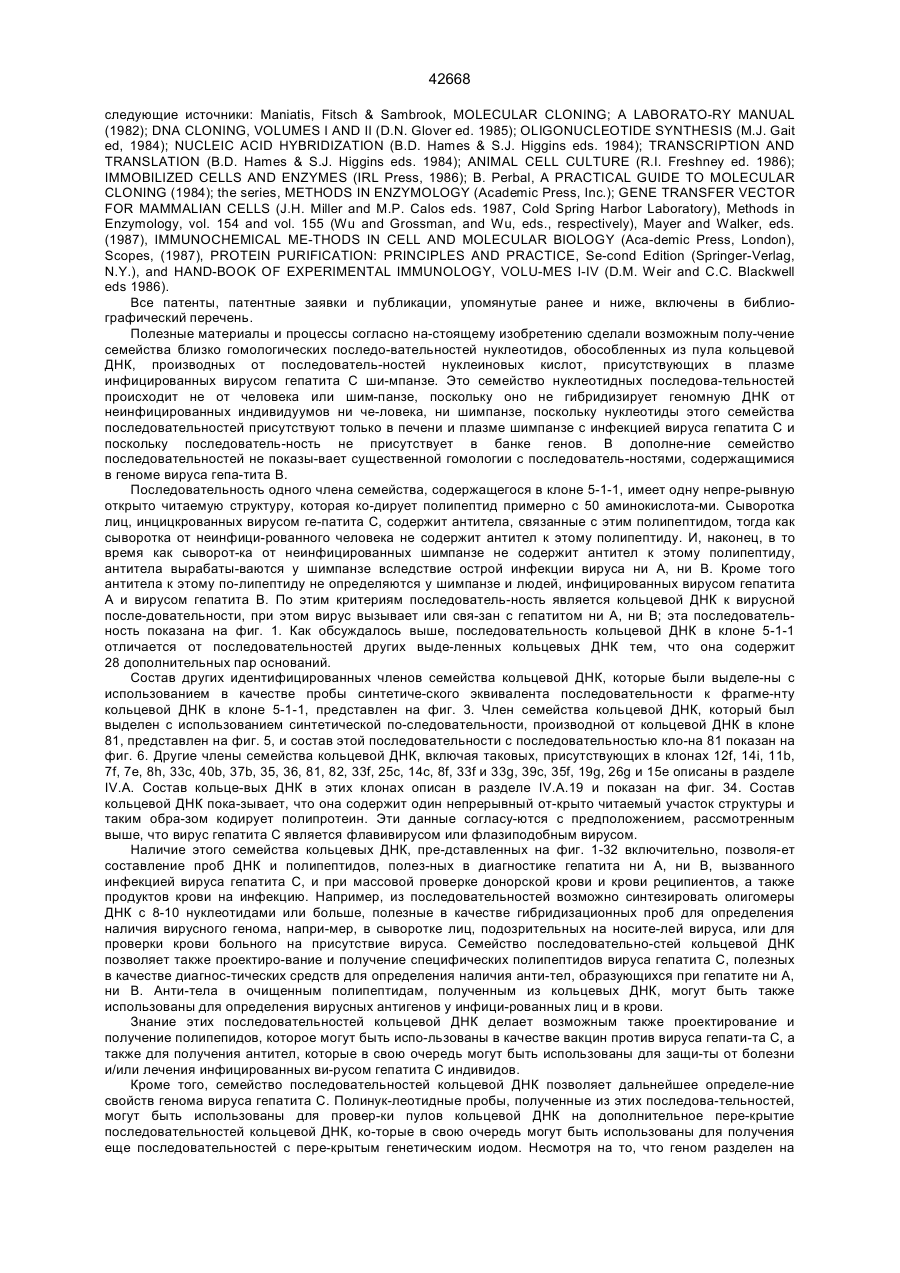

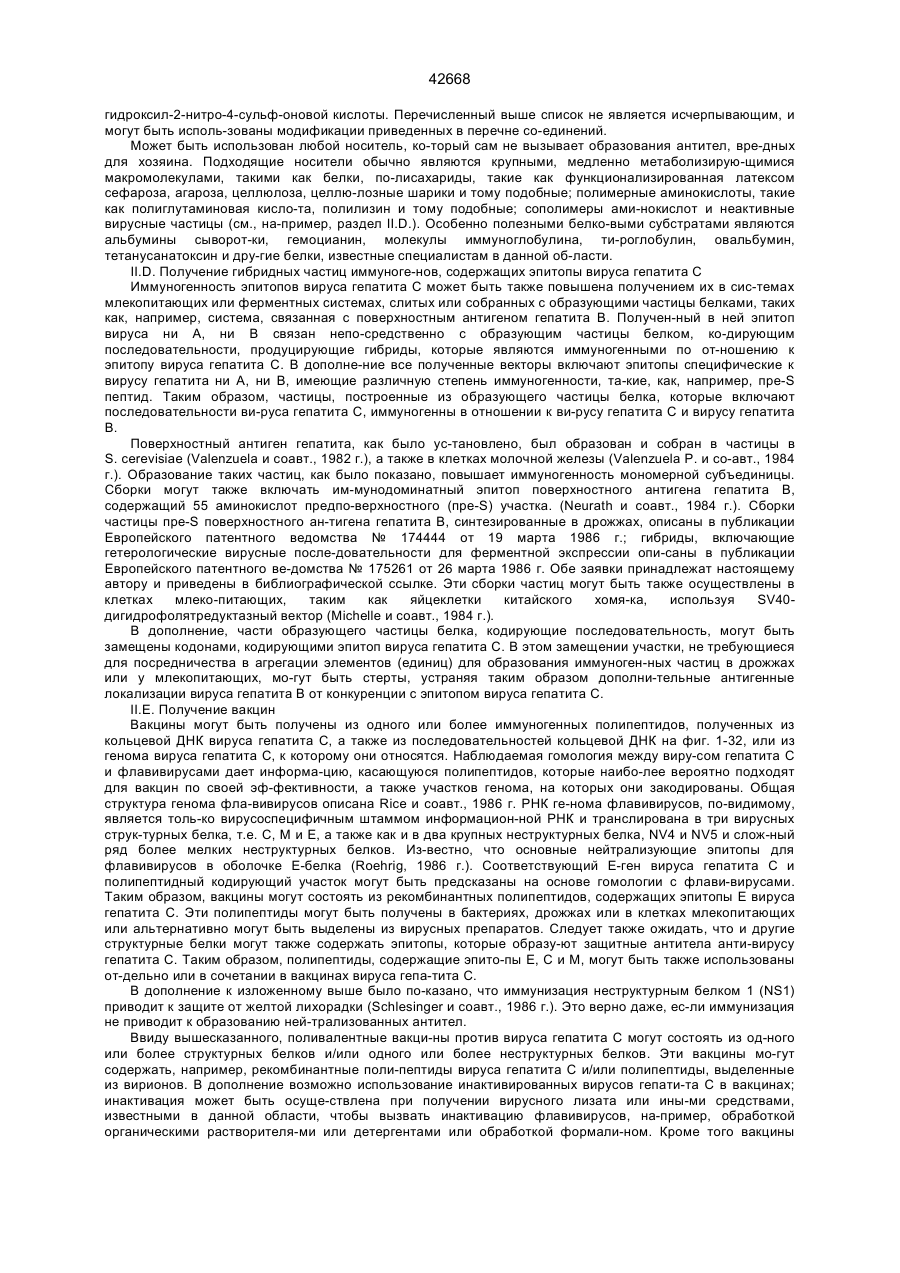

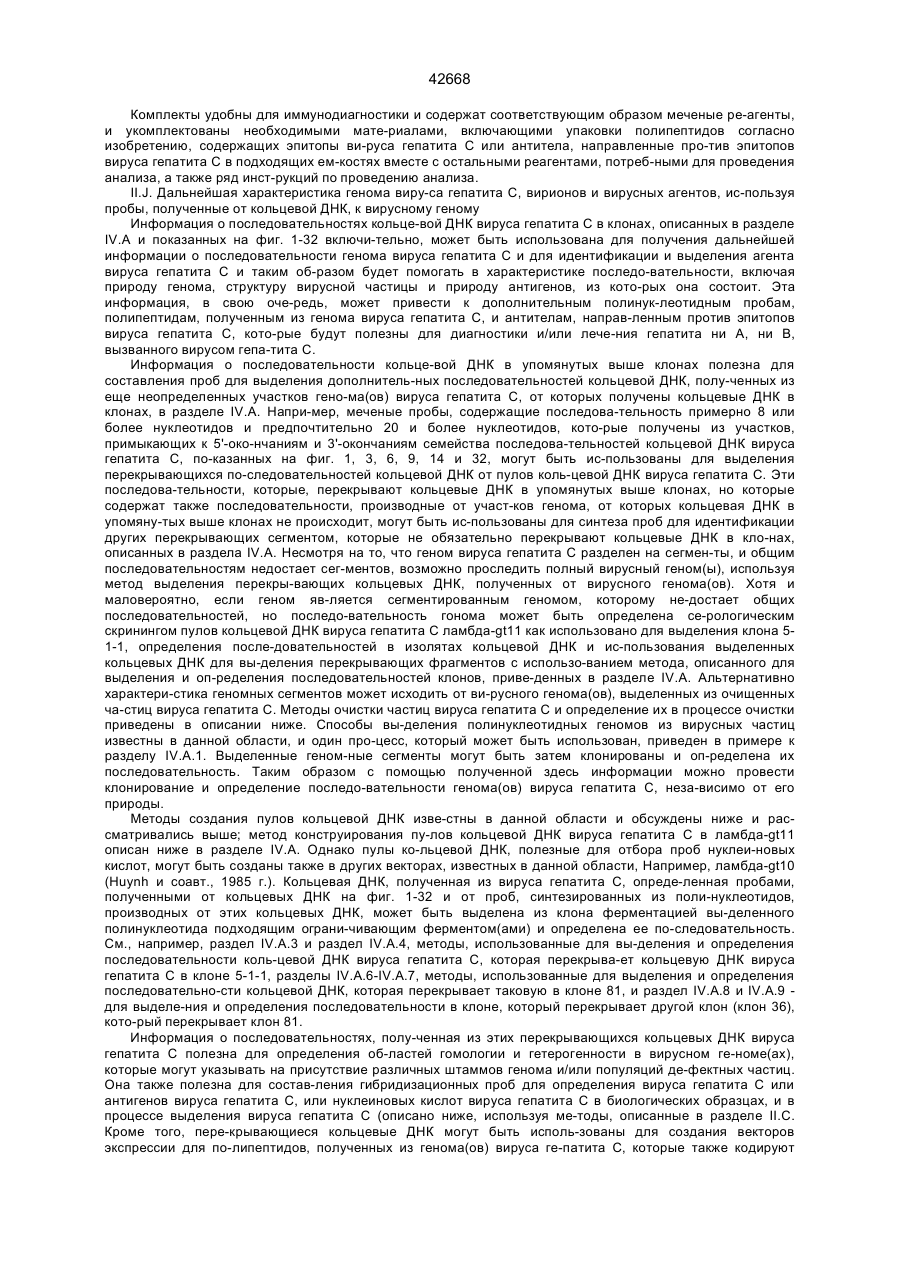

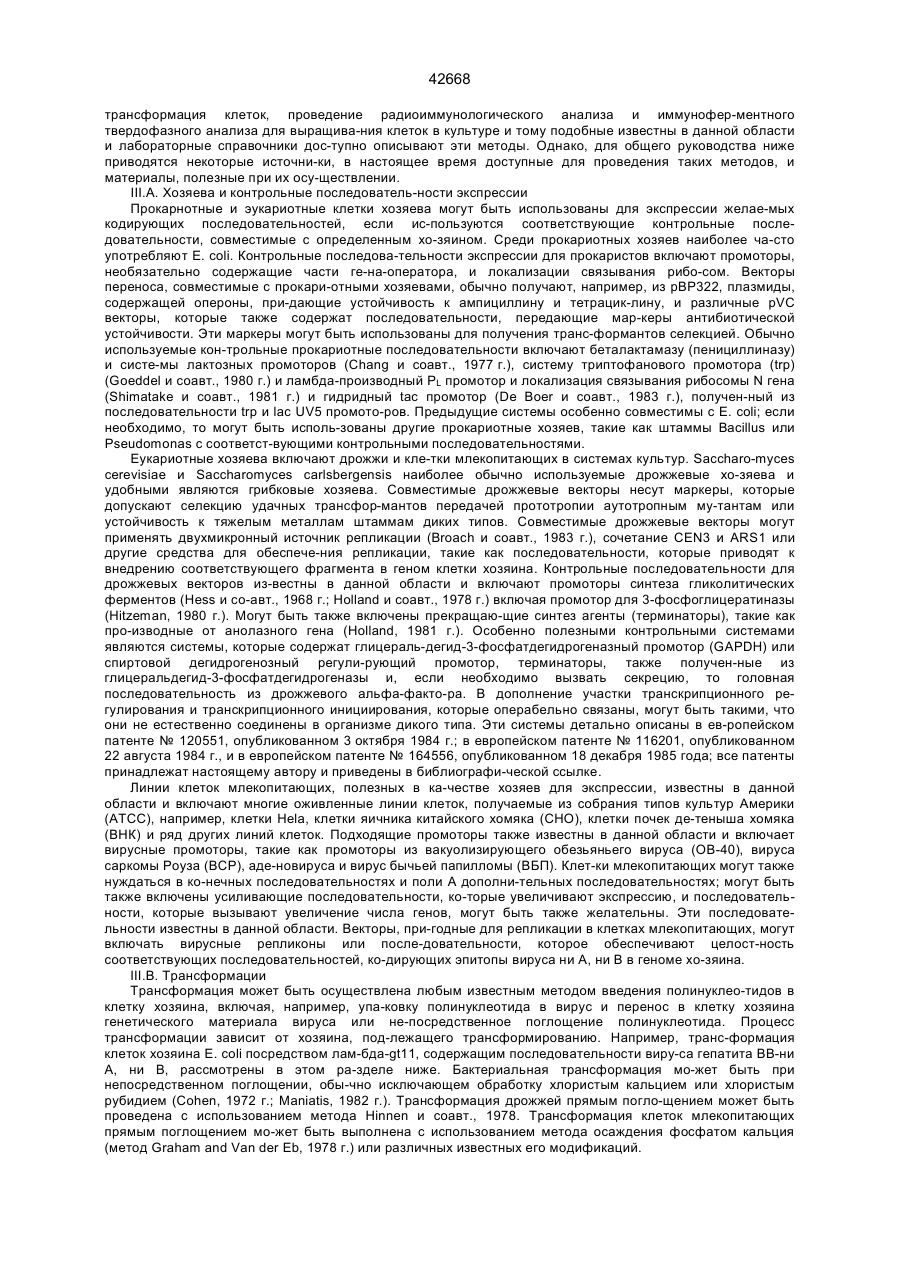

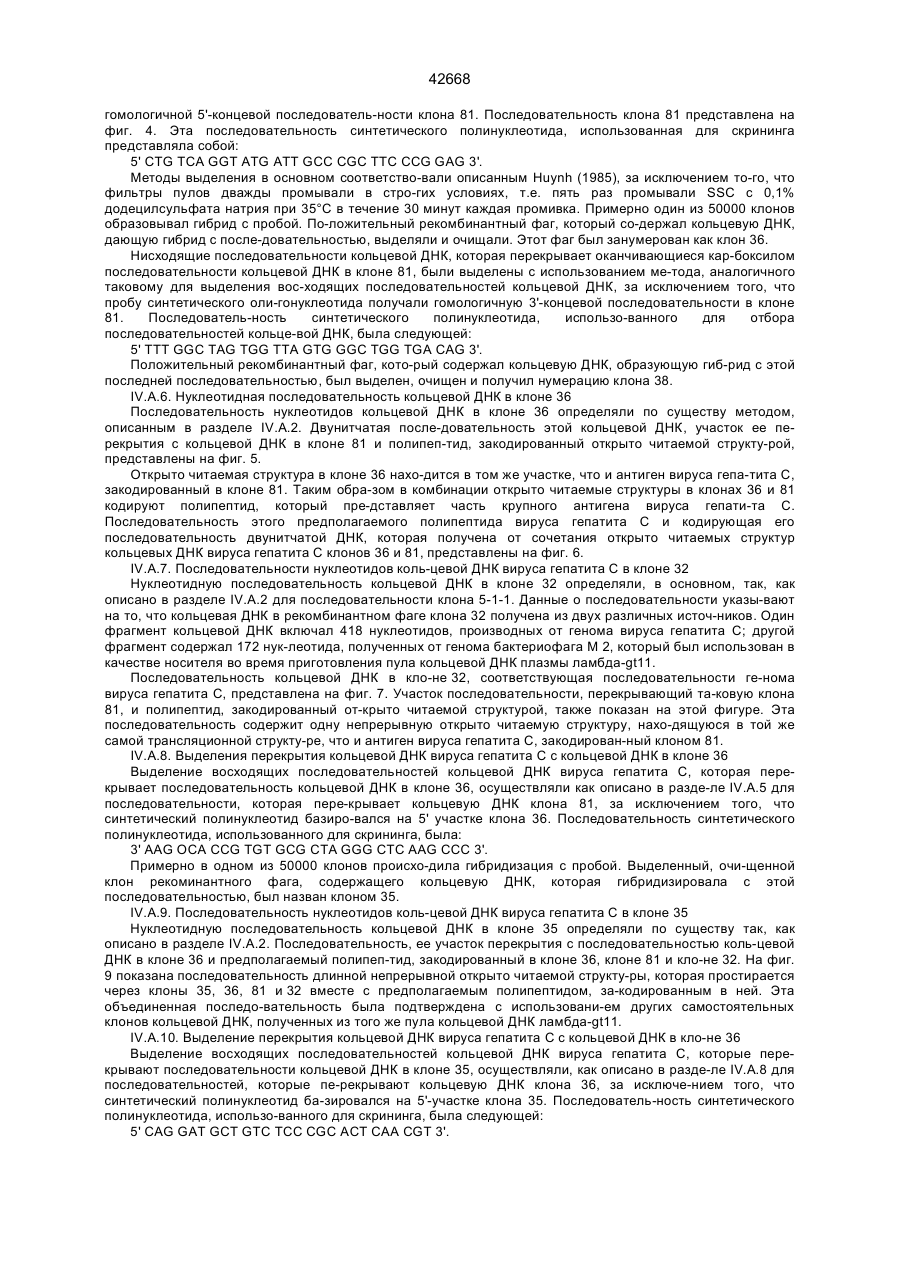

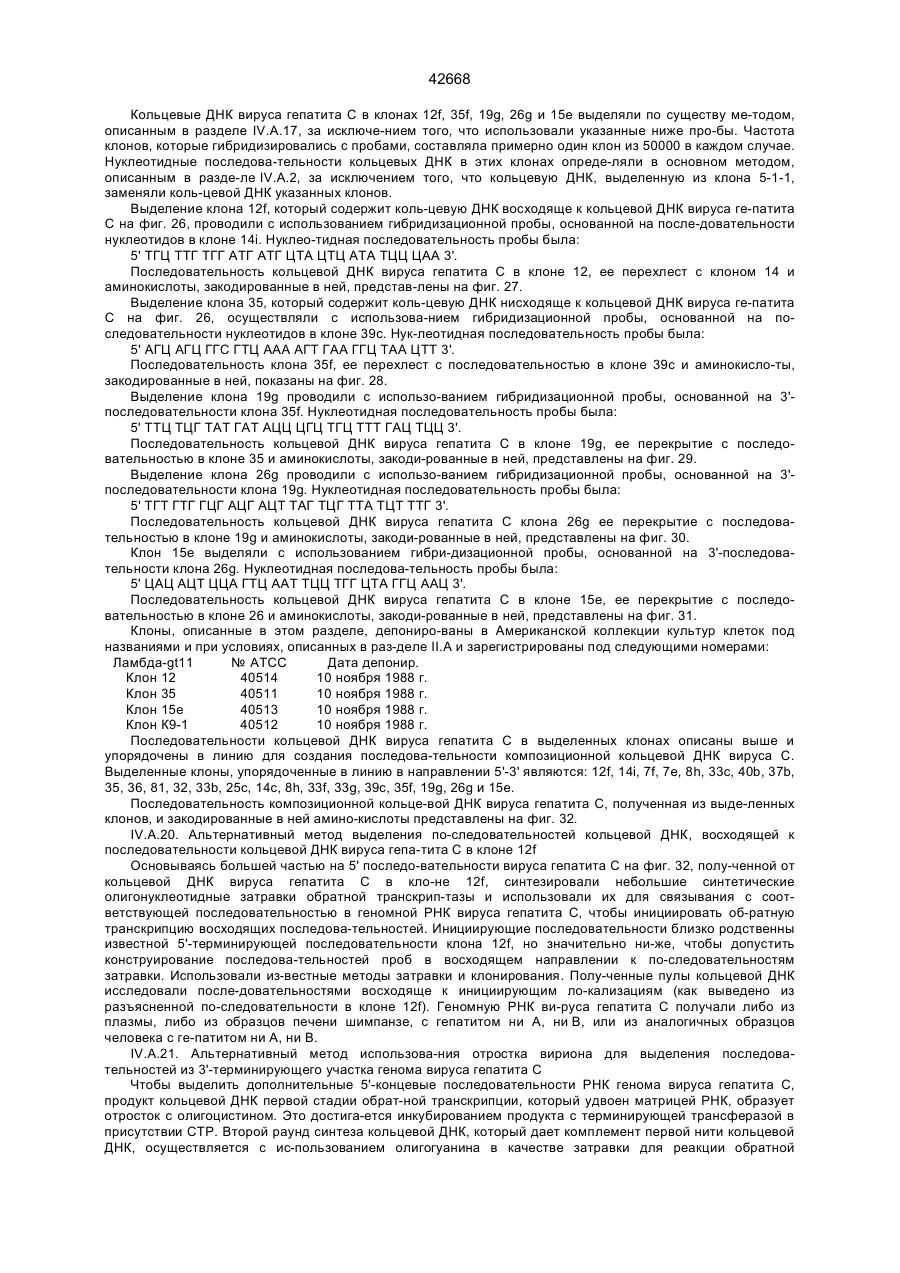

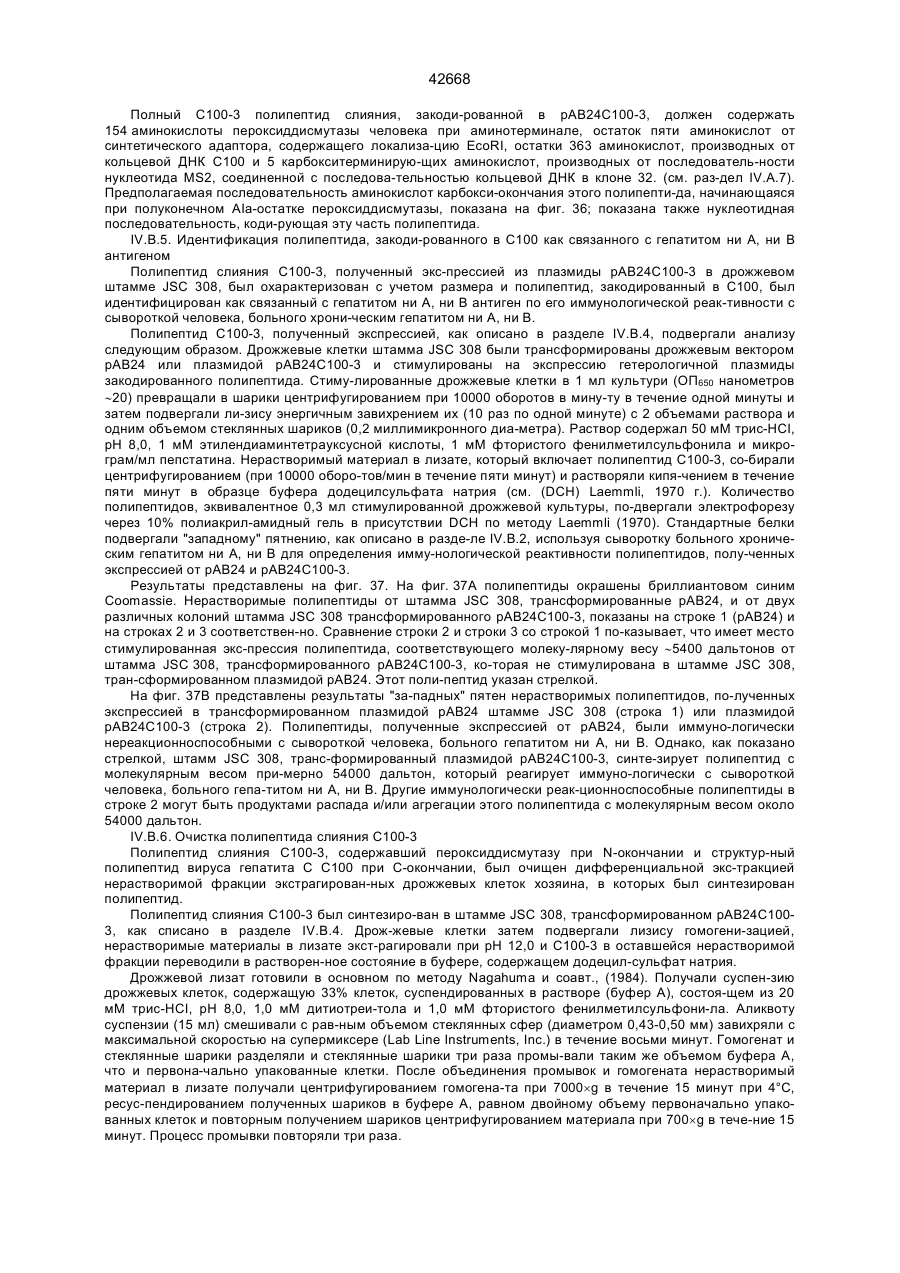

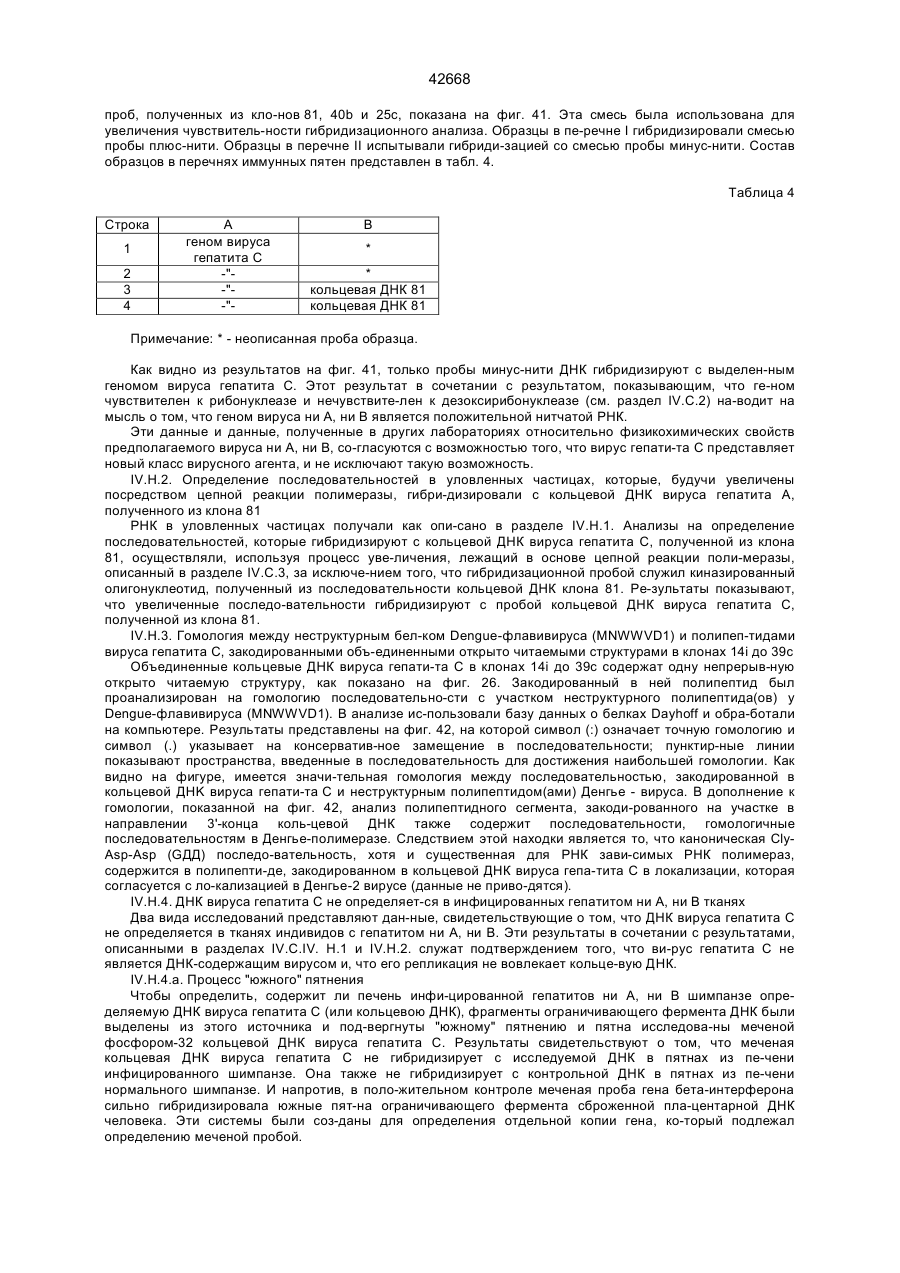

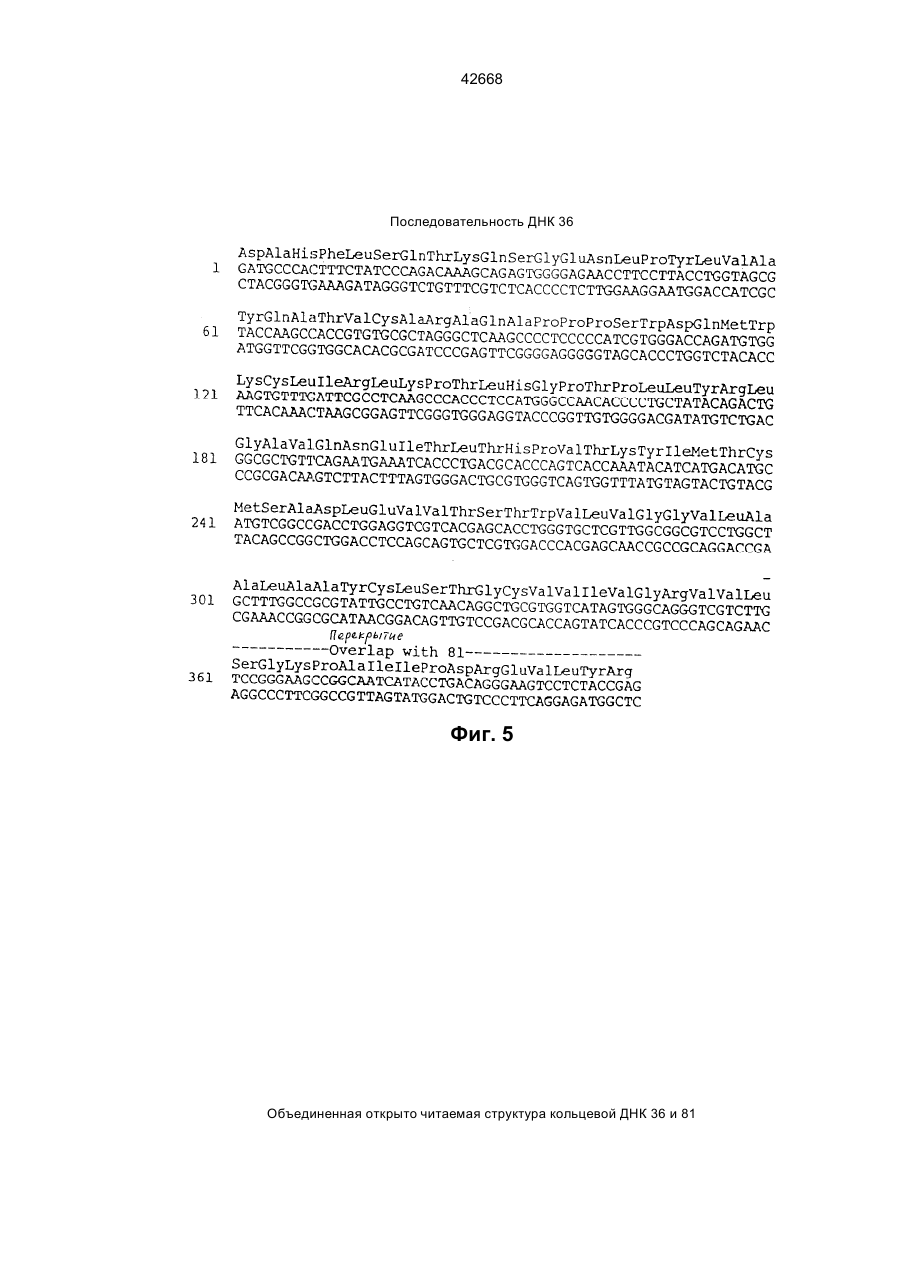

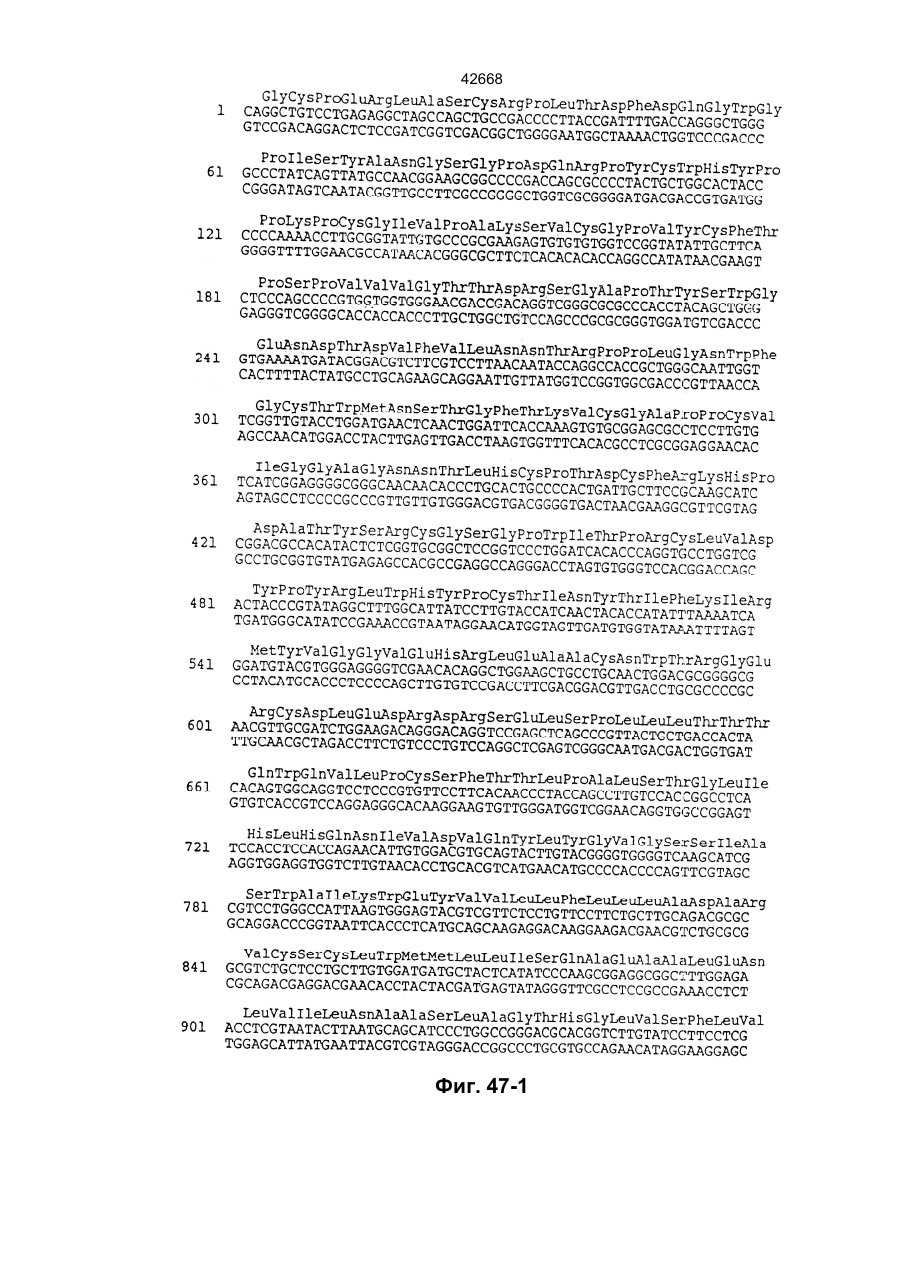

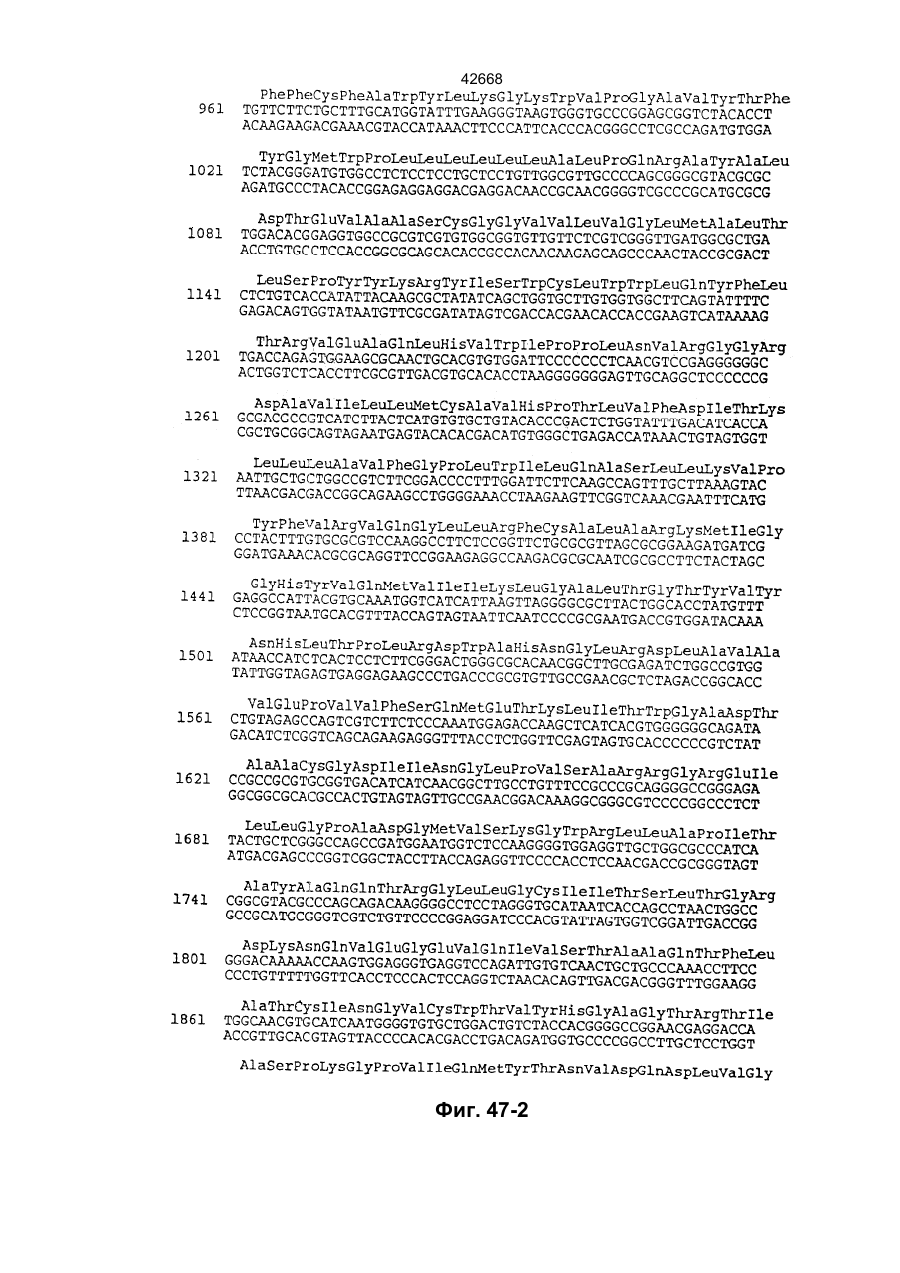

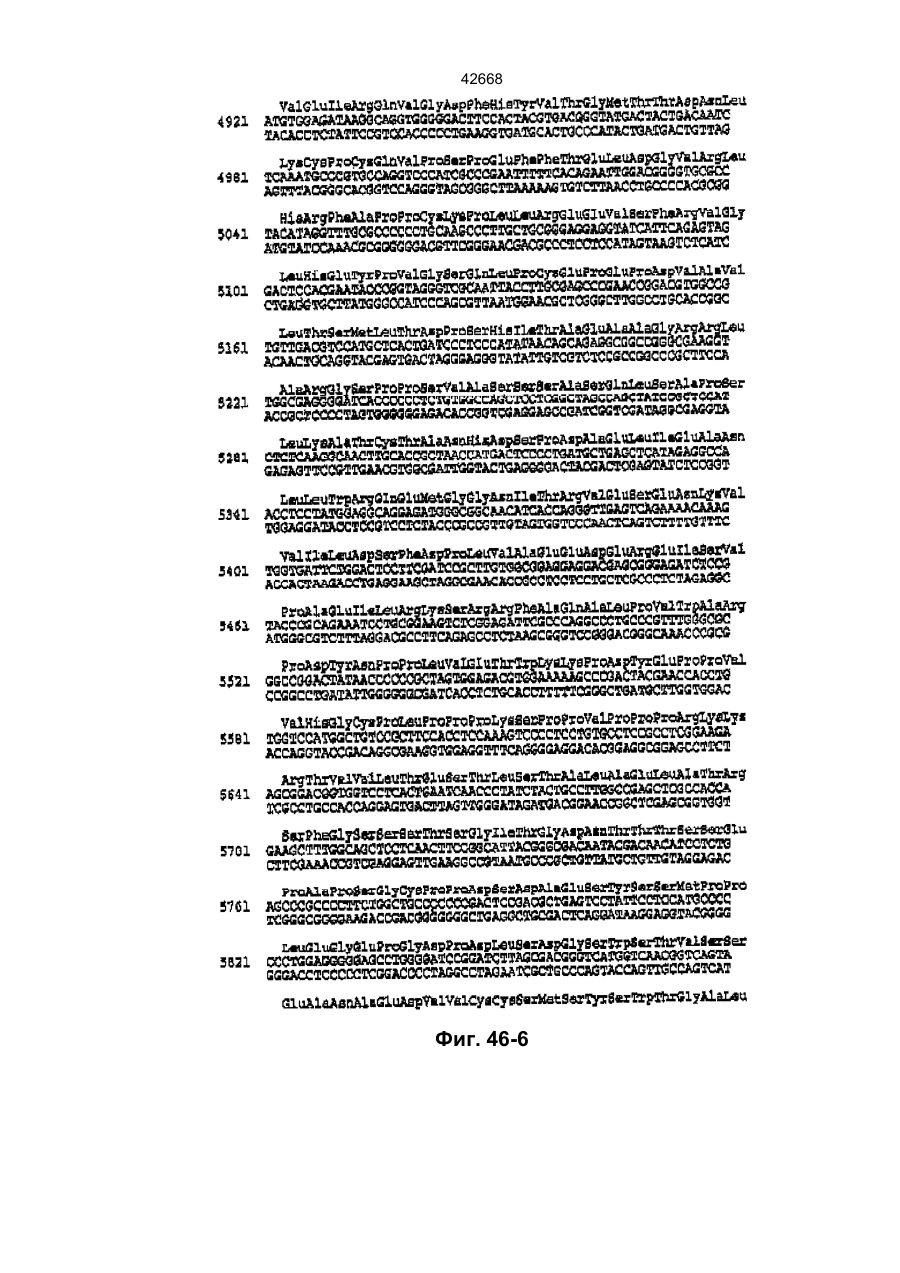

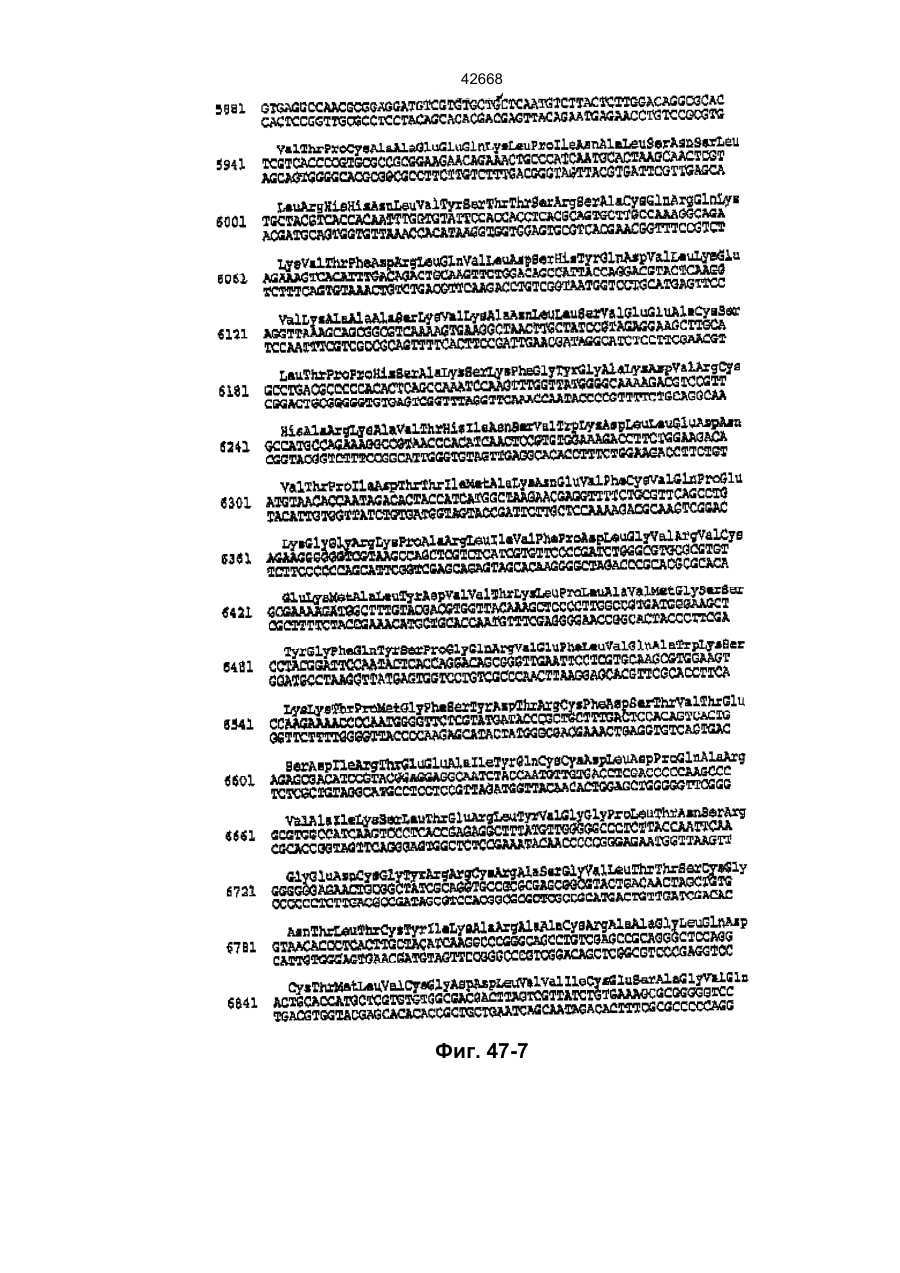

4. Полипептид, обладающий антигенными свойствами HCV и содержащий следующую аминокислотную последовательность:

или фрагмент указанной аминокислотной последовательности, причем указанный фрагмент содержит по меньшей мере 10 последовательно расположенных аминокислотных остатков.

5. Полипептид по п.4, отличающийся тем, что аминокислотная последовательность HCV является слитой с последовательностью слияния, причем указанная последовательность слияния представляет собой последовательность бета-галактозидазы или супероксиддисмутазы.

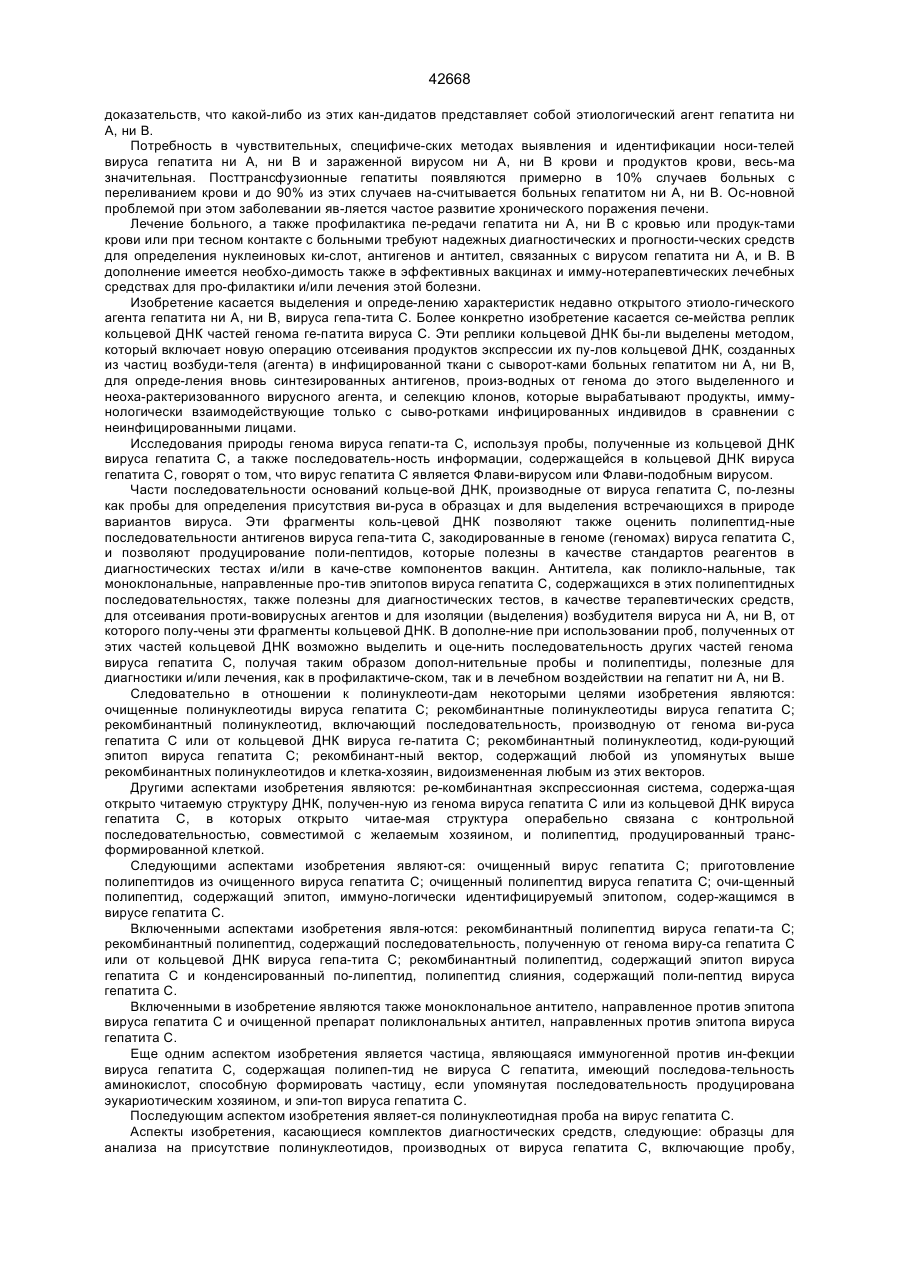

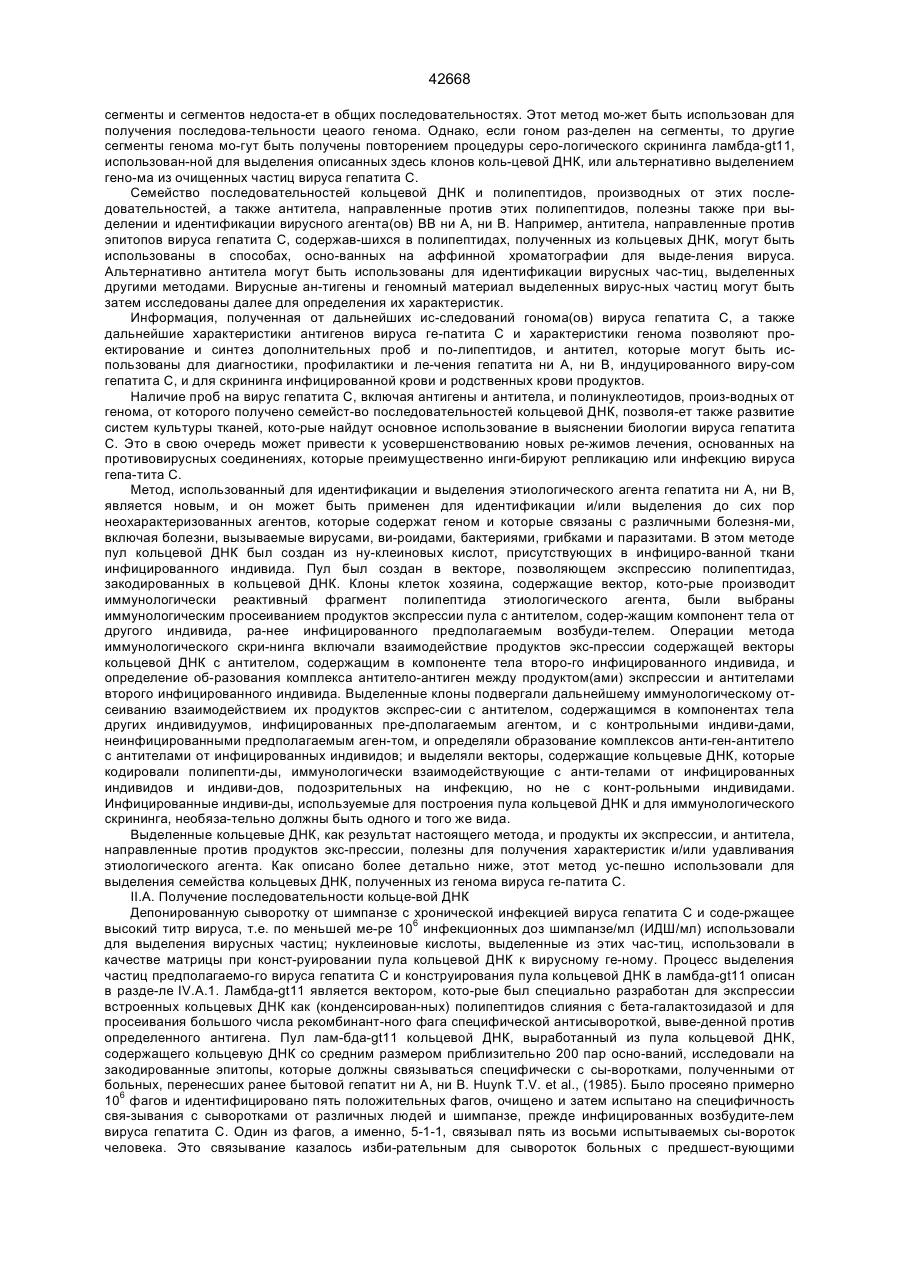

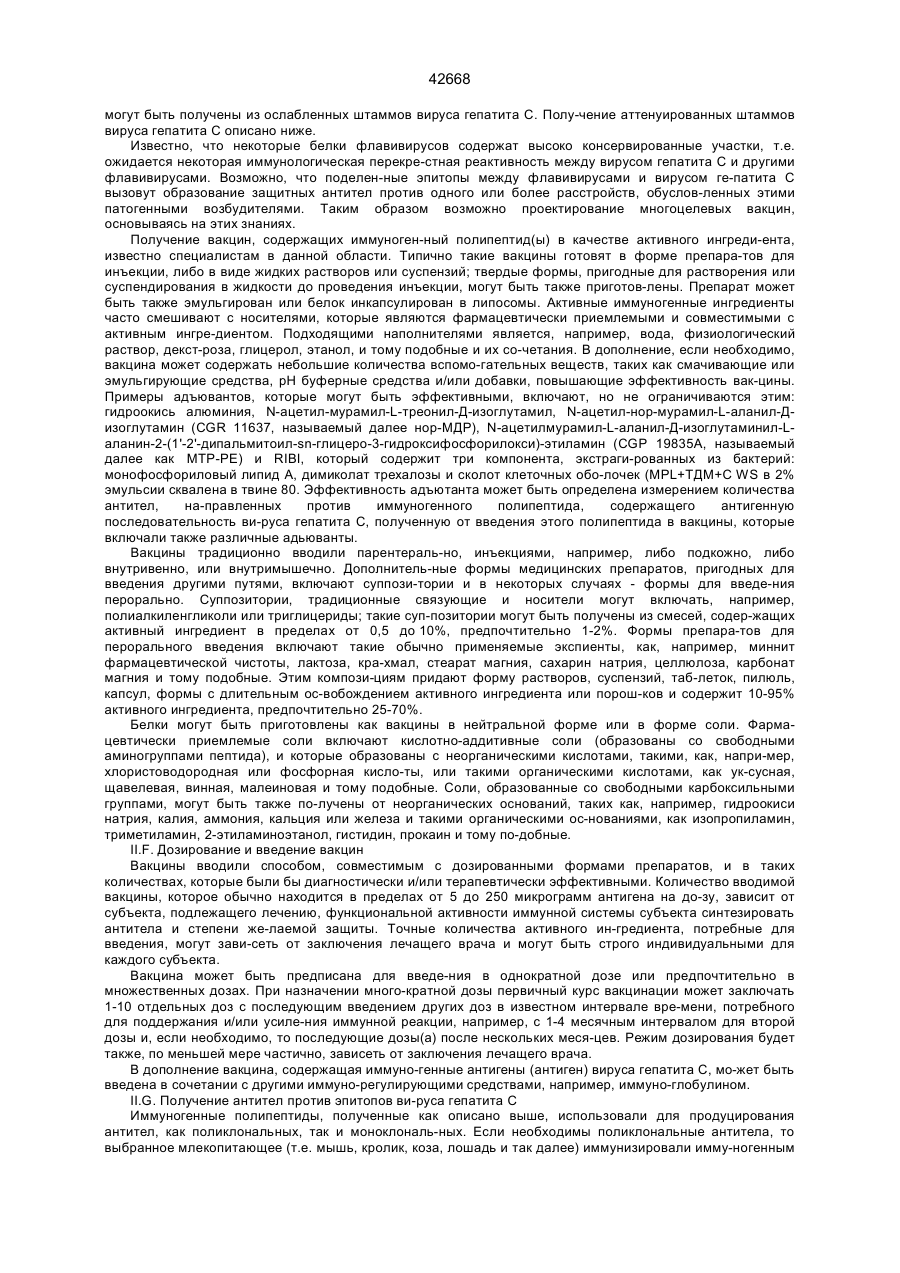

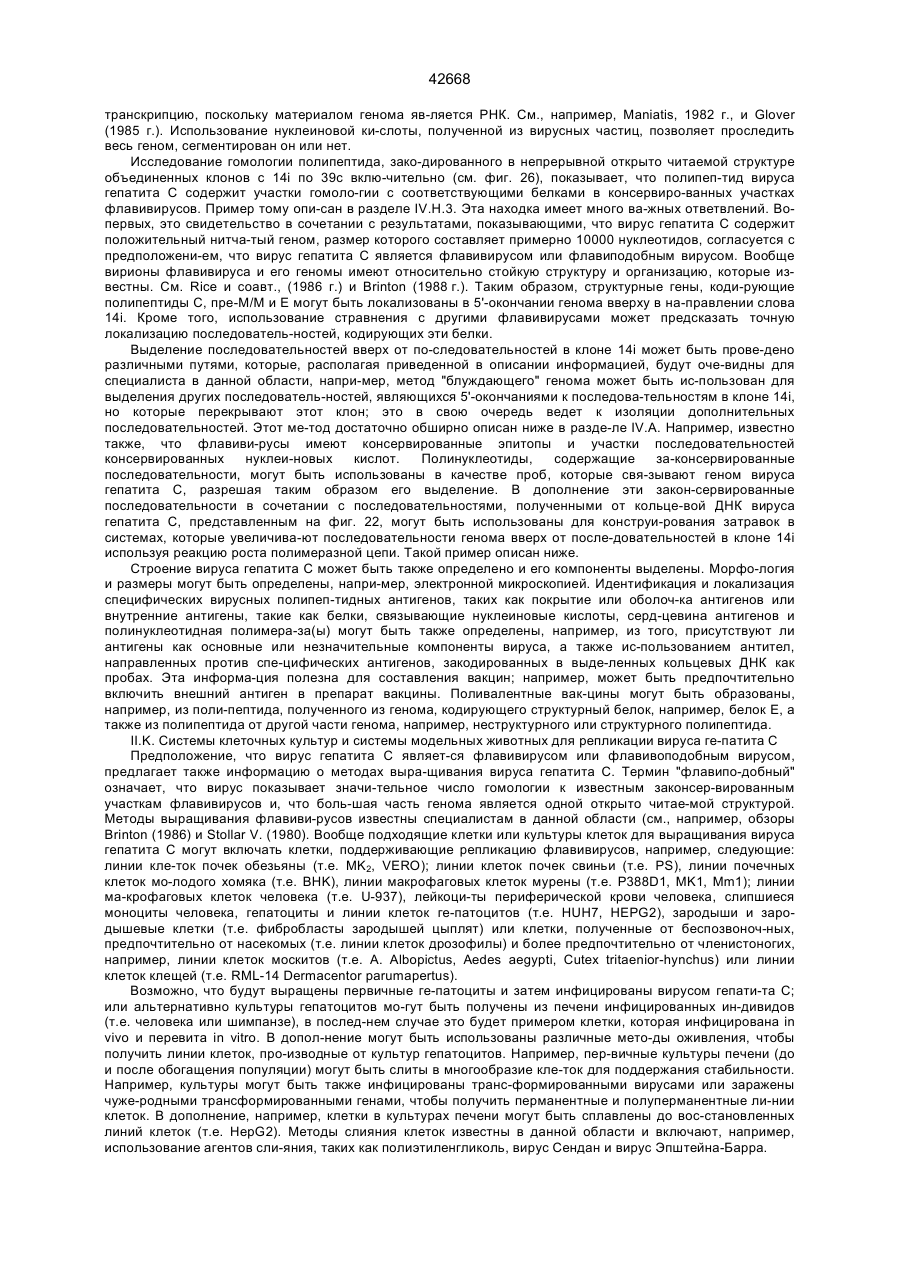

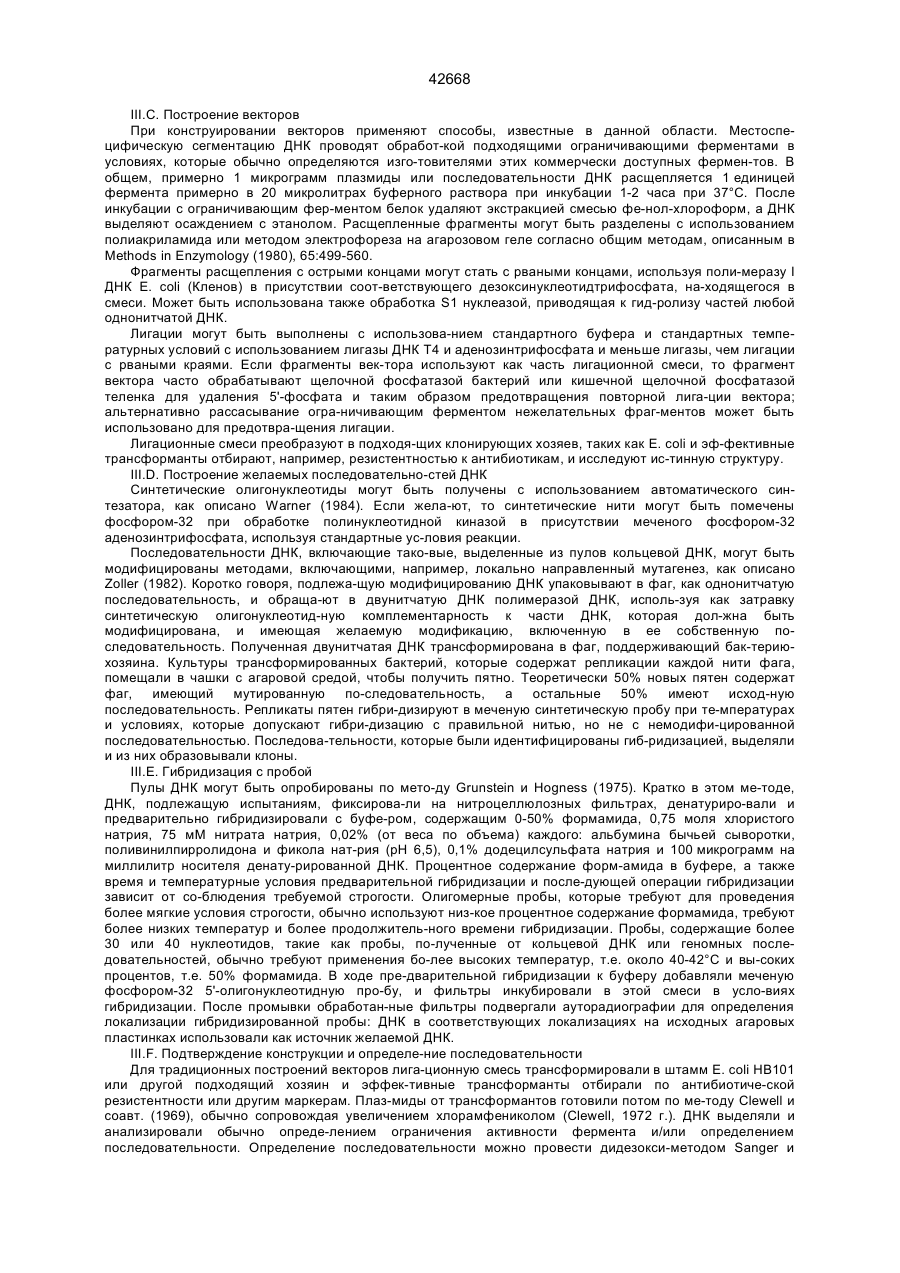

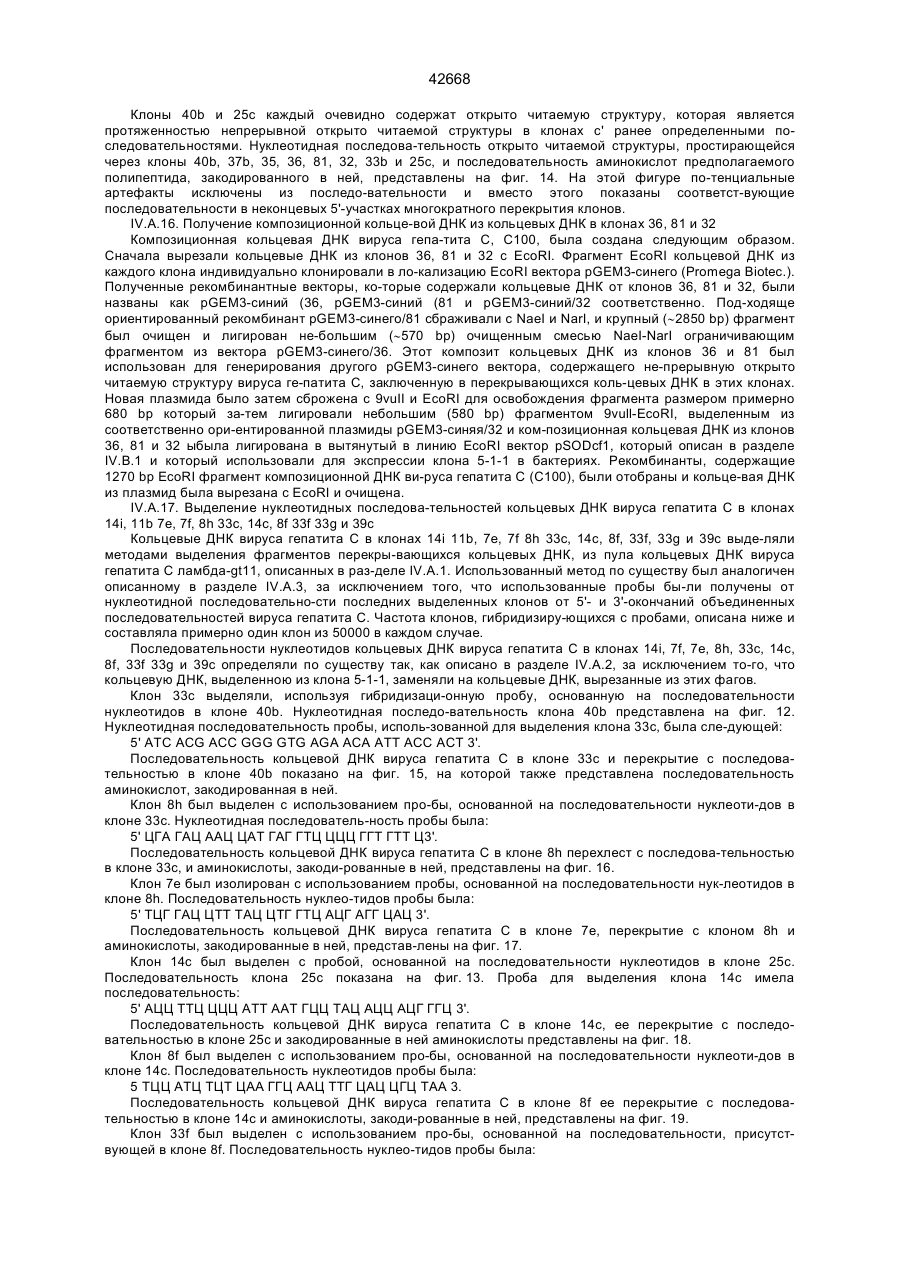

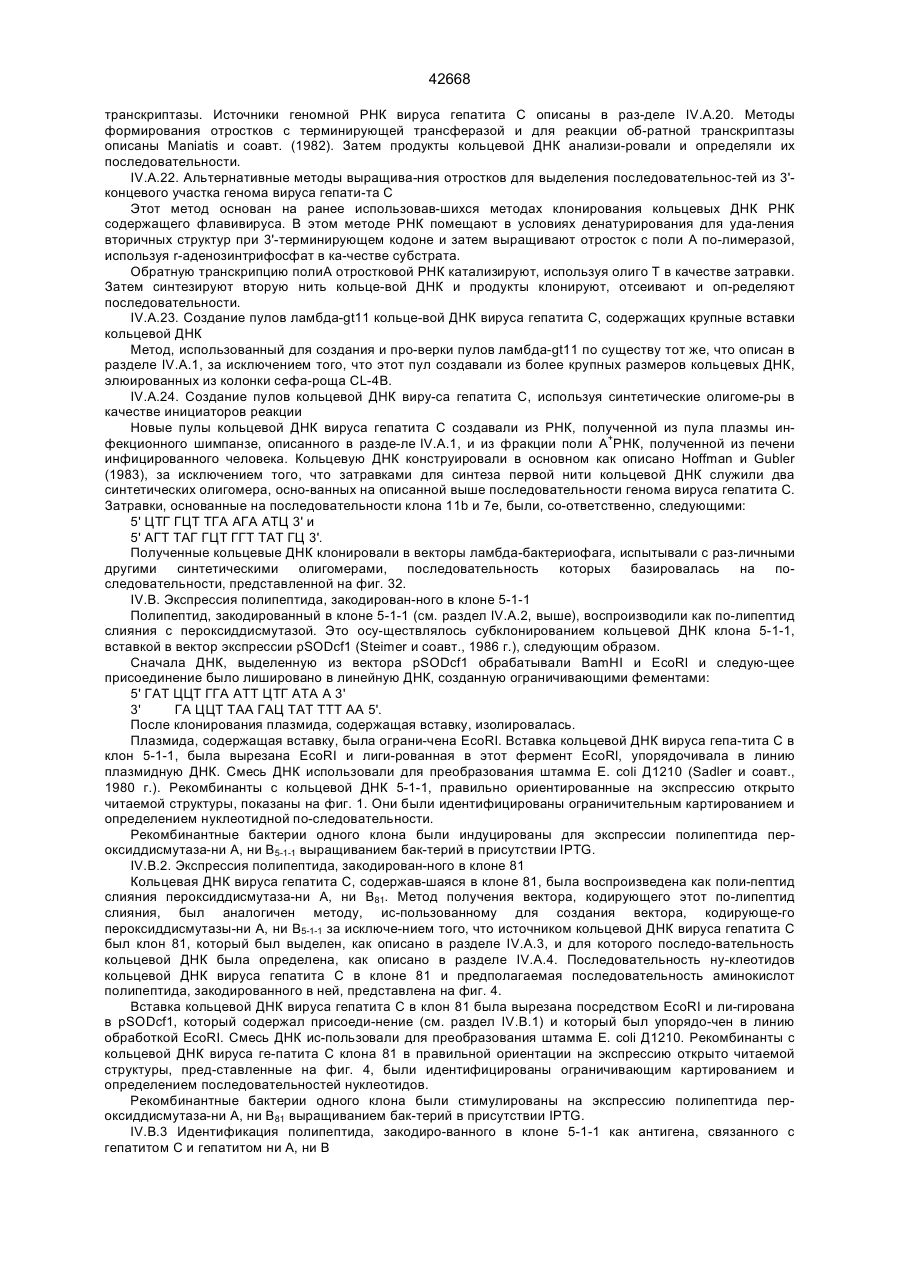

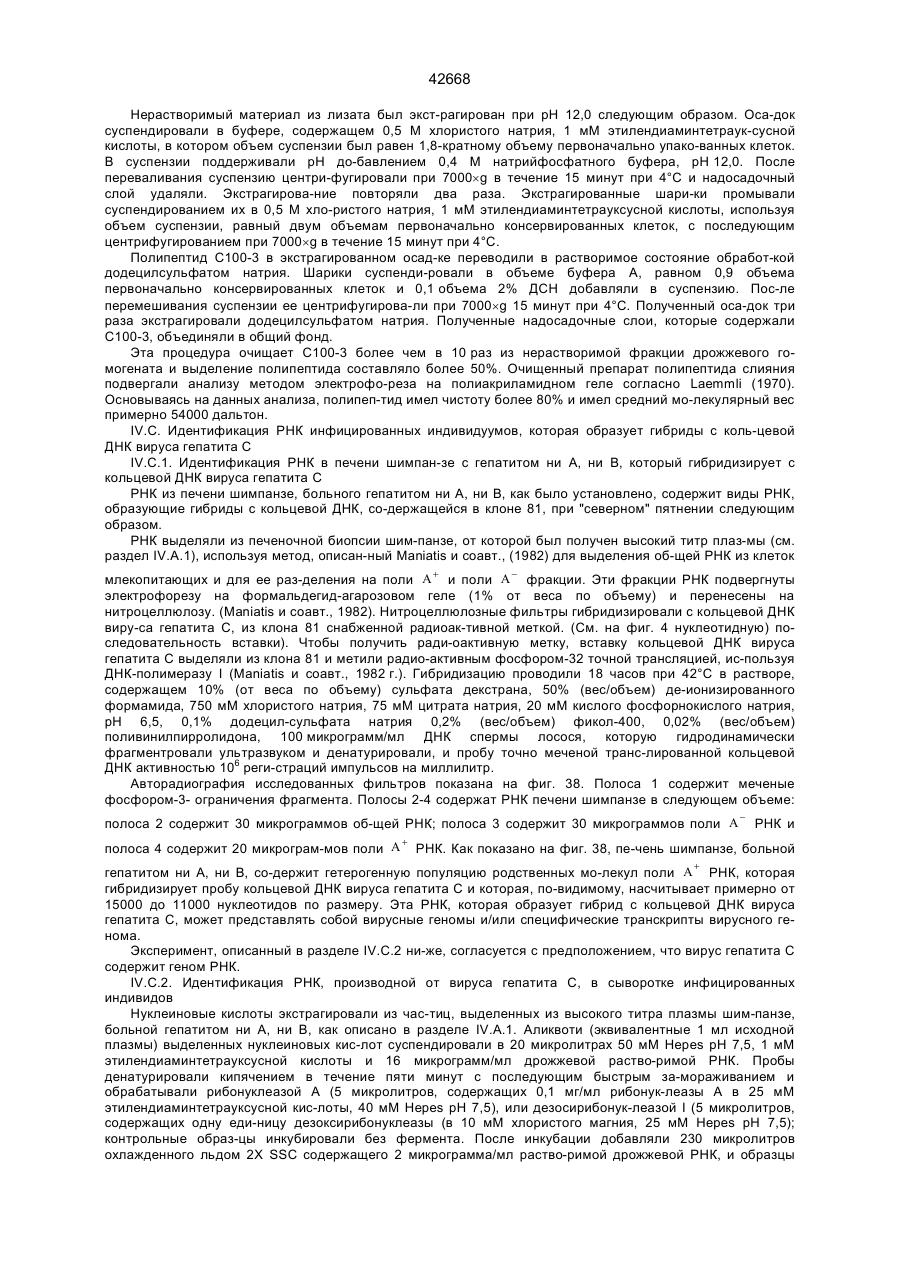

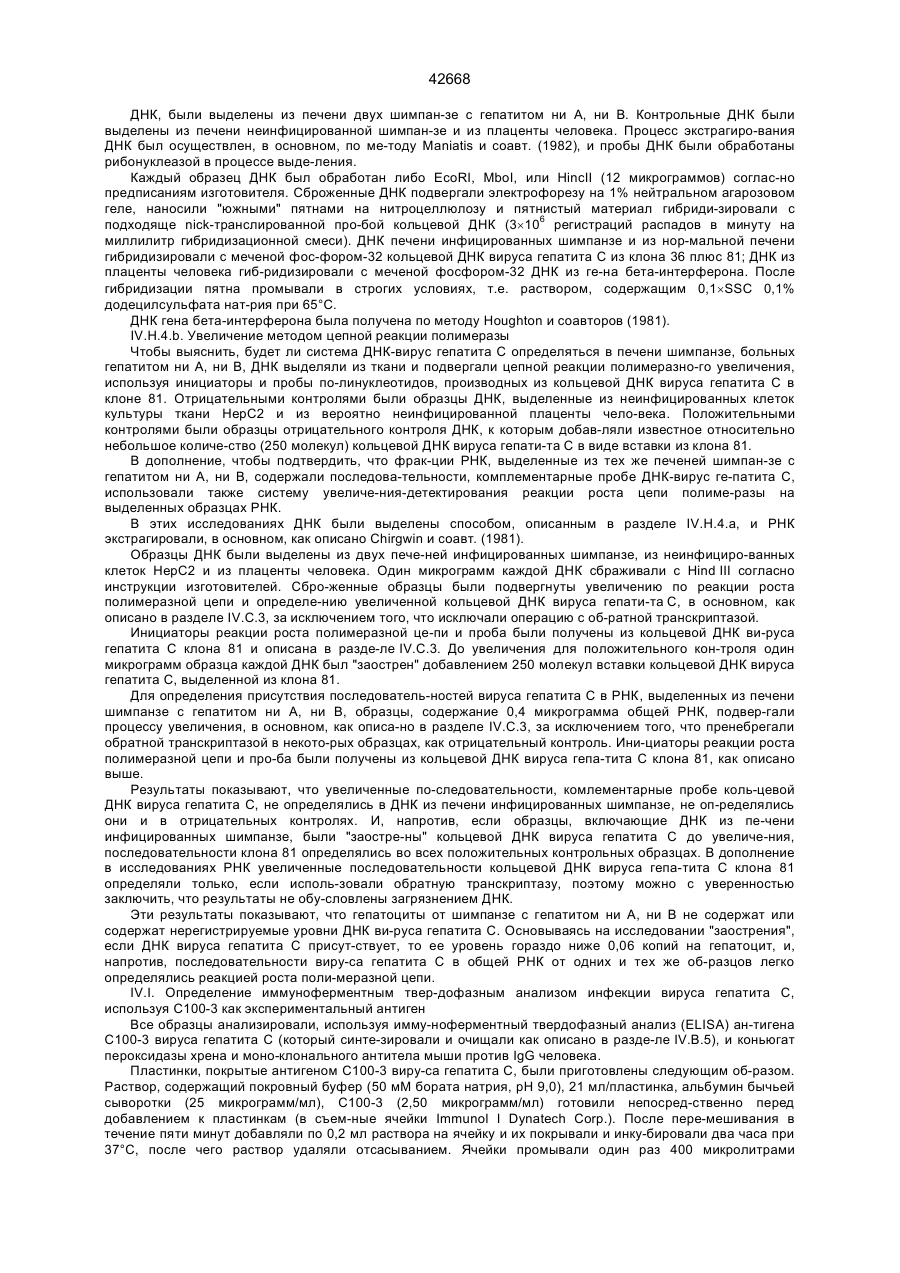

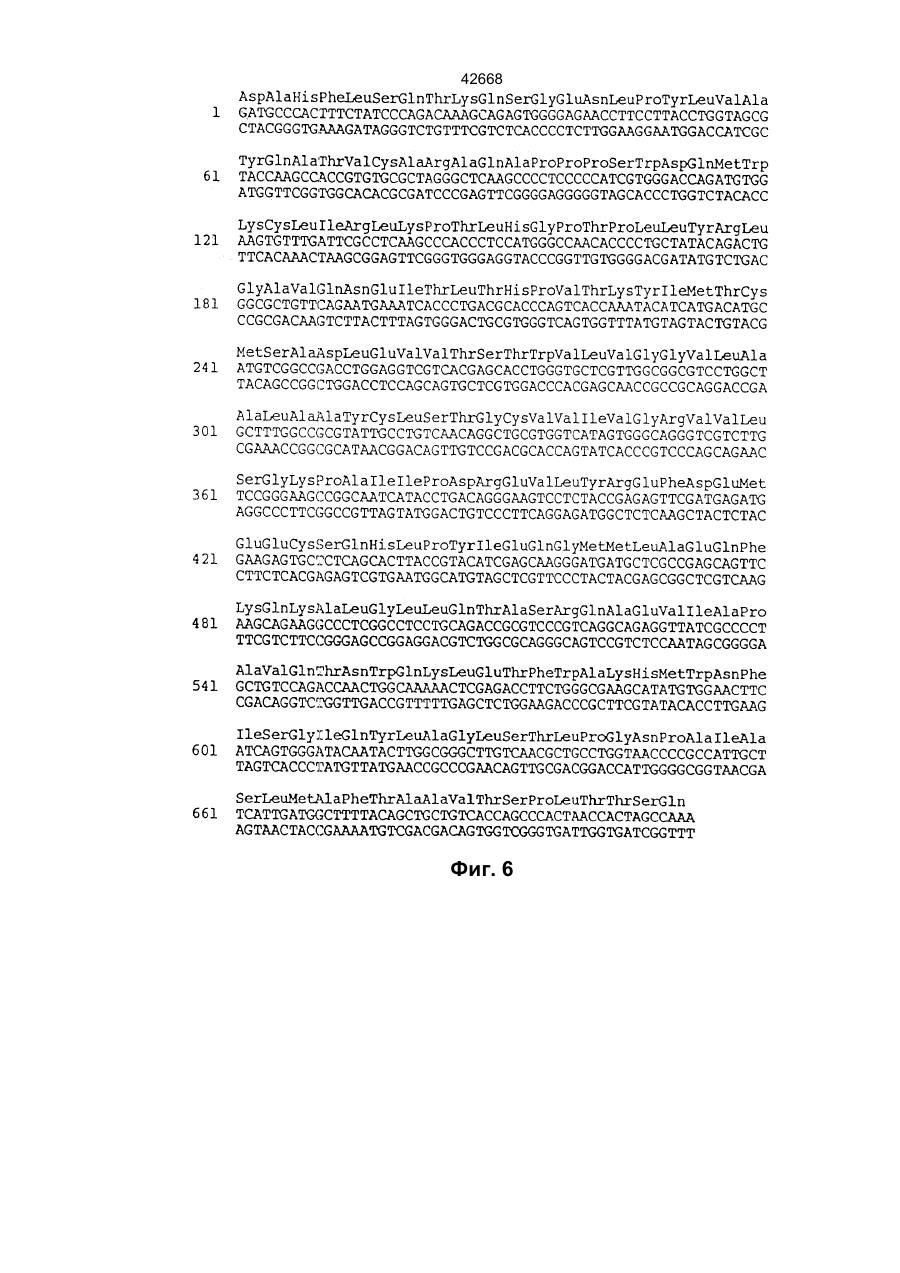

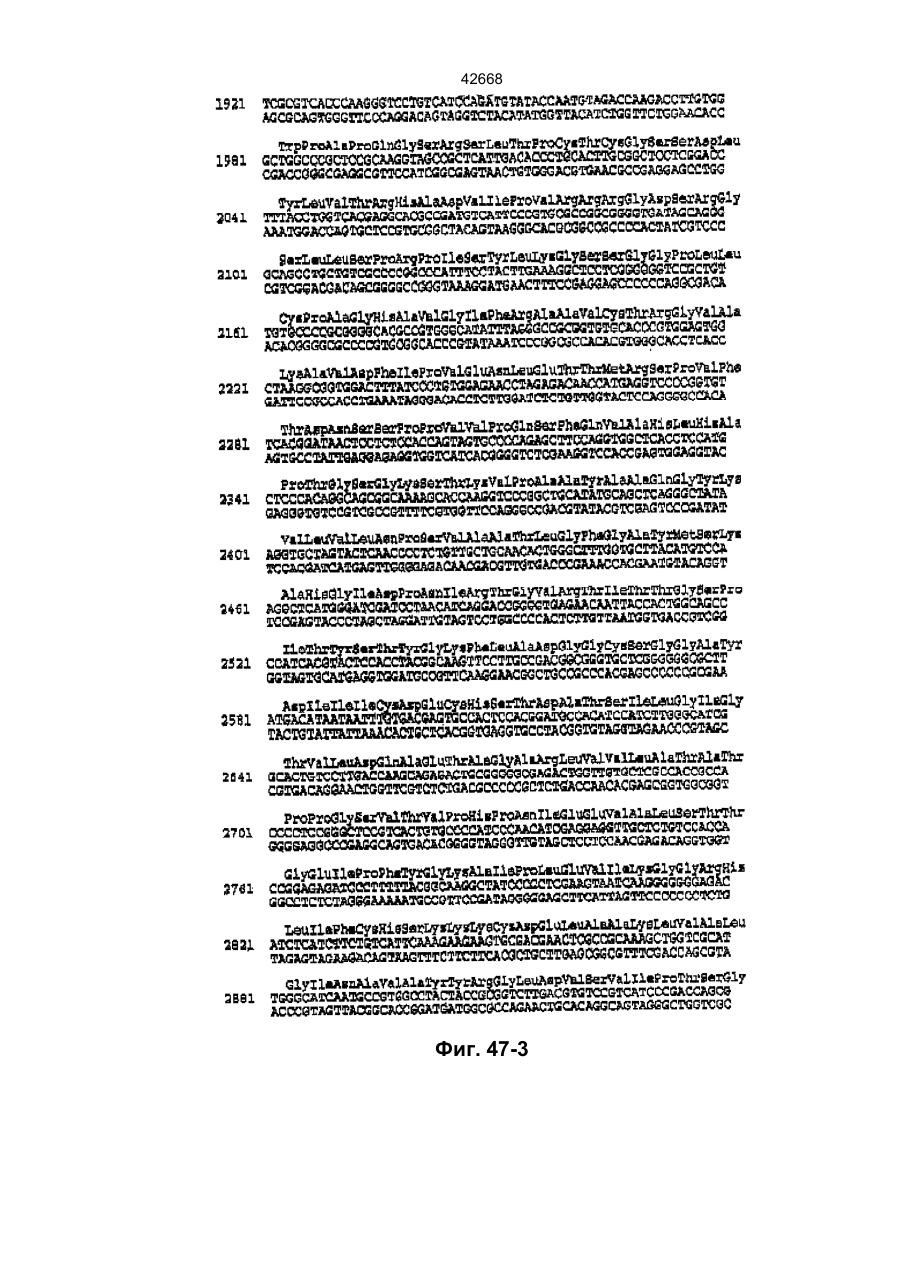

6. Полипептид, обладающий антигенными свойствами HCV и содержащий следующую аминокислотную последовательность:

или фрагмент указанной аминокислотной последовательности, причем указанный фрагмент содержит по меньшей мере 10 последовательно расположенных аминокислотных остатков.

7. Полипептид по п.6, отличающийся тем, что аминокислотная последовательность HCV явля-ется слитой с последовательностью слияния, причем указанная последовательность слияния представляет собой последовательность бета-галактозидазы или супероксиддисмутазы.

8. Диагностический реагент для выявления антител к вирусу гепатита С с помощью иммунологического анализа, содержащий полипептид или его фрагмент по п.1.

9. Диагностический реагент по п.8, отличающийся тем, что полипептид или его фрагмент соединен с твердым носителем.

10. Диагностический реагент для выявления антител к вирусу гепатита С с помощью иммунологического анализа, содержащий полипептид или его фрагмент по п.4.

11. Диагностический реагент по п.10, отличающийся тем, что полипептид или его фрагмент соединен с твердым носителем.

12. Диагностический реагент для выявления антител к вирусу гепатита С с помощью иммунологического анализа, содержащий полипептид или его фрагмент по п.6.

13. Набор для выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, отличающийся тем, что он содержит диагностический реагент по п.8.

14. Набор для выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, отличающийся тем, что он содержит диагностический реагент по п.10.

15. Набор для выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, отличающийся тем, что он содержит диагностический реагент по п.12.

16. Способ выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, предусматривающий инкубирование диагностической системы с биологическим образцом, предположительно содержащим антитела к вирусу гепатита С, в условиях, обеспечивающих образование комплекса антиген-антитело, и последующее обнаружение данного комплекса, отличающийся тем, что в качестве диагностической системы используют реагент по п.8.

17. Способ выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, предусматривающий инкубирование диагностической системы с биологическим образцом, предположительно содержащим антитела к вирусу гепатита С, в условиях, обеспечивающих образование комплекса антиген-антитело, и последующее обнаружение данного комплекса, отличающийся тем, что в качестве диагностической системы используют реагент по п.10.

18. Способ выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, предусматривающий инкубирование диагностической системы с биологическим образцом, предположительно содержащим антитела к вирусу гепатита С, в условиях, обеспечивающих образование комплекса антиген-антитело, и последующее обнаружение данного комплекса, отличающийся тем, что в качестве диагностической системы используют реагент по п.12.

19. Способ выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, предусматривающий инкубирование диагностической системы с биологическим образцом, предположительно содержащим антитела к вирусу гепатита С, в условиях, обеспечивающих образование комплекса антиген-антитело, и последующее обнаружение данного комплекса, отличающийся тем, что в качестве диагностической системы используют набор по п.13.

20. Способ выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, предусматривающий инкубирование диагностической системы с биологическим образцом, предположительно содержащим антитела к вирусу гепатита С, в условиях, обеспечивающих образование комплекса антиген-антитело, и последующее обнаружение данного комплекса, отличающийся тем, что в качестве диагностической системы используют набор по п.14.

21. Способ выявления антител к вирусу гепатита С путем иммунологического анализа, предусматривающий инкубирование диагностической системы с биологическим образцом, предположительно содержащим антитела к вирусу гепатита С, в условиях, обеспечивающих образование комплекса антиген-антитело, и последующее обнаружение данного комплекса, отличающийся тем, что в качестве диагностической системы используют набор по п.15.

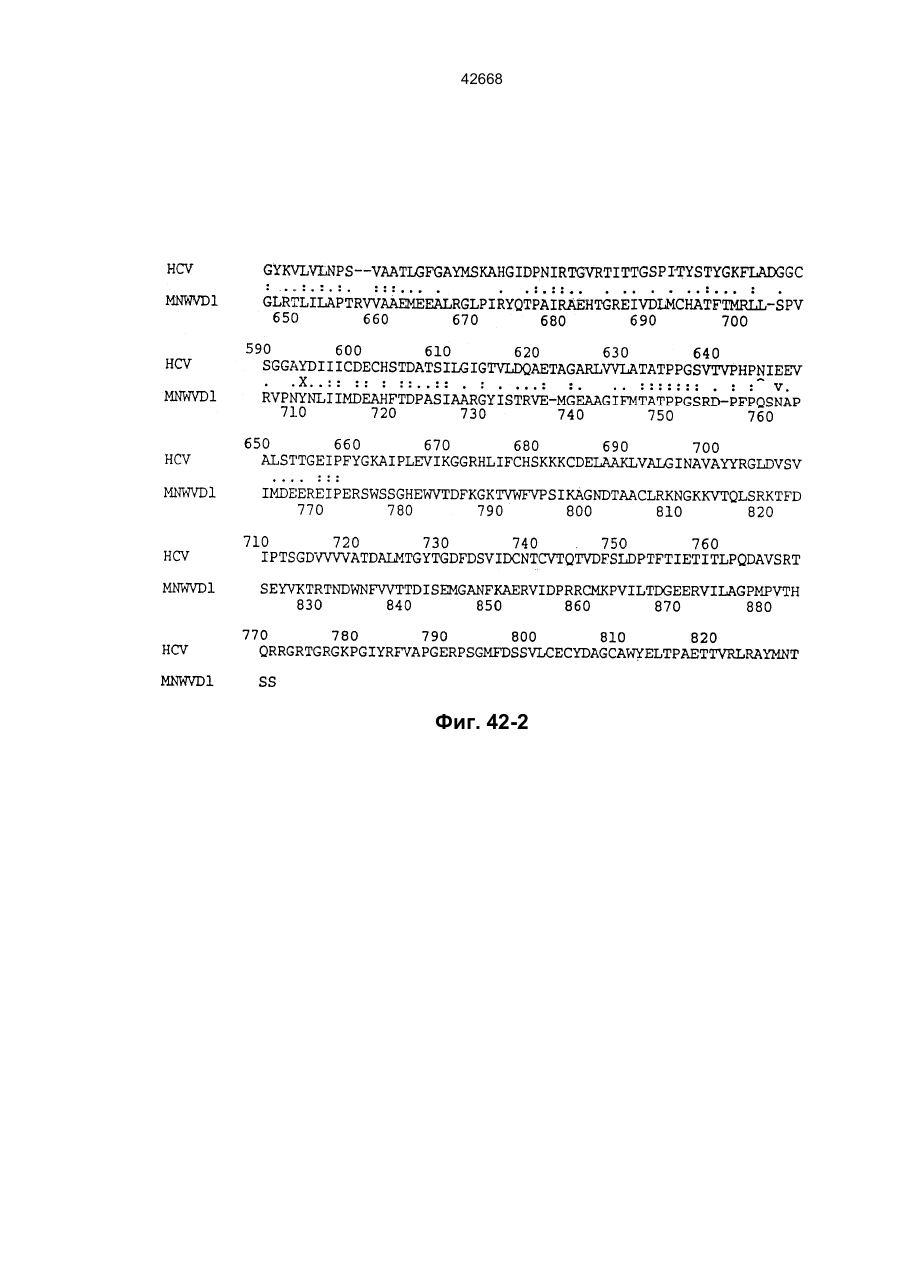

Текст