Пристрій для вимірювання коефіцієнтів поглинання та розсіювання і4-випромінювання

Номер патенту: 3669

Опубліковано: 27.12.1994

Автори: Комарь Віталій Корнійович, Дряхлов Вадим Львович, Загоруйко Юрій Анатолійович, Герасимчук Лариса Іванівна, Єпіфанов Юрій Михайлович

Формула / Реферат

Устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения, содержащее последовательно установленные на единой оптической оси СО2-лазер, механический затвор с управляющим реле, оптическую делительную пластину и теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и первой дифференциальной термопарой, а также первый и второй измерители мощности ИК-излучения, первый многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вольтметр, вычислительное устройство, таймер, графопостроитель и блок управления, причем выходы первого и второго измерителей мощности и выход первого вольтметра подключены ко входам первого многоканального аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу вычислительного устройства, ко второму входу которого подключен таймер, а к выходу вычислительного устройства подключен графопостроитель, первый управляющий выход вычислительного устройства через блок управления подключен к управляющему реле механического затвора, отличающееся тем, что в него введены второй вольтметр многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вторая дифференциальная термопара, блок управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, формирователь и фотопреобразователь, содержащий оптически связанные излучатель и фотоприемник, и две металлические полированные пластины, расположенные в теплоизолирующей камере, причем спаи второй дифференциальной термопары расположены на поверхностях металлических пластин, а пластины размещены на боковой поверхности исследуемого образца, причем выводы второй термопары подключены к второму вольтметру, выход которого подключен к первому входу второго многоканального аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого подключен к выходу блока управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, ко входу которого подключен второй управляющий выход вычислительного устройства, выход преобразователя через формирователь подключен ко входу таймера, а механический затвор размещен между излучателем и фотоприемником фотопреобразователя.

Текст

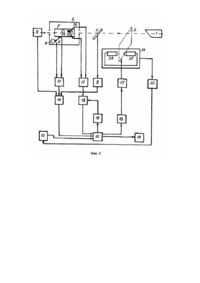

Изобретение относится к области исследования материалов при помощи оптических методов с использованием инфракрасного излучения и может быть использовано при изготовлении оптических элементов для инфракрасной силовой оптики. Известно устройство для измерения калориметрическим способом коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения в кристаллических образцах [1], содержащее СО2-лазер, реле с механическим затвором для прерывания ИК-излучения, теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и дифференциальной термопарой, вольтметр, измеритель лазерного излучения, самописец. При помощи этого устройства можно с высокой точностью определить величину коэффициента поглощения из графика зависимости повышения температуры образца во время облучения образца лазерным излучением. Недостатком известного устройства является большое значение систематической погрешности при определении величины коэффициента рассеяния a . Это объясняется тем, что при помощи этого устройства можно лишь оценить величину коэффициента рассеяния a , как величину, пропорциональную величине изменения показаний вольтметра в момент начала облучения исследуемого образца лазерным излучением. При этом в начальный момент времени особенно велико влияние уровня помех, инерционности самописца и реле с механическим затвором, следствием чего и является низкая точность определения величины a . Кроме того, необходимость выравнивания температур теплоизолирующей камеры, исследуемого и эталонного образцов и температуры окружающей среды для проведения очередного измерения увеличивает длительность измерительного цикла. Известно устройство для измерения коэффициента рассеяния в кристаллических материалах [2]. Это устройство содержит металлическую тонкостенную черненную камеру, внутри которой помещается измеряемый образец. Тонкостенная камера имеет отверстия, через которые кристаллический образец облучается излучением ИК-лазера, а скорость нагрева камеры, пропорциональная величине коэффициента рассеяния ИКизлучения в образце, измеряется при помощи дифференциальной термопары, нановольтметра и самописца. Недостатками этого устройства являются: - возможность определить только усредненную величину коэффициента рассеяния из-за характерных для этого устройства источников погрешности, таких как: потери тепла в окружающую среду и нагрев камеры конвективным излучением от нагретого лазерным излучением образца; - необходимость хорошего термостатирования измерительной камеры увеличивает длительность процесса измерения; - отсутствие возможности измерять индикатриссу рассеяния излучения; - возможность использования устройства при исследовании только образцов специальной формы. Эти недостатки не позволяют использовать данное устройство для контроля качества оптических элементов в производстве, т.к. условия массового производства требуют не только малых погрешностей, но и экспрессности при измерении основных характеристик большого количества оптических элементов. Наиболее близким к технической сущности и достигаемому эффекту и выбранным в качестве прототипа является устройство для измерения коэффициентов оптических потерь [3]. Устройство содержит СО2-лазер, реле с механическим затвором для открытиям прерывания ИК-излучения, блок управления реле, теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и дифференциальной термопарой, нановольтметр, измерители мощности падающего и прошедшего излучения, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), таймер, графопостроитель, вычислительное устройство. Недостатками данного устройства являются низкая точность определения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения на начальном участке температурной кривой, обусловленная невозможностью управления частотой квантования сигнала термопары на участке кривой to-t1 при малой длительности этого участка (1-2 с). Кроме того, момент запуска лазера to и начало работы таймера не связаны между собой, что приводит к погрешности определения to. Определение степени однородности поглощения и рассеяния ИКизлучения в различных областях образца также осуществляется с низкой точностью. Необходимость в строгом соблюдении условия выравнивания температуры измерительной камеры и окружающей среды увеличивает время изменения. Задачей изобретения является создание устройства для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения, обеспечивающего повышение точности и сокращение времени измерений путем введения дополнительных элементов и связей между ними. Решение задачи достигается тем, что в устройство для измерения коэффициентов поглощения и рассеяния ИК-излучения, содержащее последовательно установленные на единой оптической оси СО2-лазер, механический затвор с управляющим реле, оптическую делительную пластину и теплоизолирующую камеру с исследуемым и эталонным образцами и первой дифференциальной термопарой, а также первый и второй измерители мощности ИК-излучения, первый многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вольтметр, вычислительное устройство, таймер, графопостроитель и блок управления, причем выходы первого и второго измерителей мощности и выход первого вольтметра подключены ко входам первого многоканального аналогоцифрового преобразователя, выход которого подключен к первому входу вычислительного устройства, ко второму входу которого подключен таймер, а к выходу вычислительного устройства подключен графопостроитель. первый управляющий выход вычислительного устройства через блок управления подключен к управляющему реле механического затвора, согласно изобретению, введены второй вольтметр, второй многоканальный аналого-цифровой преобразователь, вторая дифференциальная термопара, блок управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, формирователь и фотопреобразователь, содержащий оптически связанные излучатель и фотоприемник, и две металлические полированные пластины, расположенные в теплоизолирующей камере причем спаи второй дифференциальной термопары расположены на поверхностях металлических пластин, а пластины размещены на боковой поверхности исследуемого образца, причем выводы второй термопары подключены ко второму вольтметру, выход которого подключен к первому входу второго многоканального аналого-цифрового преобразователя, второй вход которого подключен к выходу блока управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, ко входу которого подключен второй управляющий выход вычислительного устройства, вы ход преобразователя через формирователь подключен ко входу таймера, а механический затвор размещен между излучателем и фотоприемником фотопреобразователя. Введены в теплоизолирующую камеру на боковую поверхность образца двух металлических полированных пластин, одна из которых предварительно зачернена, с расположенными на их поверхности спаями второй дифференциальной термопары, позволили повысить точность определения коэффициента рассеяния и сократить время измерения. Повышение точности достигается за счет того, что одна из пластин, прикрепленных к боковой поверхности образца, а именно полированная пластина, отражает падающее на нее рассеянное излучение, а другая (черненная пластина) поглощает его. Теплом нагретого ИК-излучением образца пластины нагреваются в одинаковой степени. В результате нагрев черненной пластины DT1 складывается из нагрева ее образцом, поглощающим часть проходящего через него излучения, и нагрева рассеянным в образце излучением и определяется выражением DT1 @ cm ( b v + a ) Dt , (1) где с - теплоемкость металла, из которого изготовлены пластины; m - масса пластины, b v - коэффициент поглощения ИК-излучения в образце, a - коэффициент рассеяния ИК-излучения исследуемым образцом, D t - время облучения образца ИК-излучением. Нагрев полированной отражающей пластины D T2 обусловлен только нагревом образца при поглощении им лазерного излучения и определяется выражением DT2 @ cm b v Dt (2) Разность нагрева пластин DT , которая регистрируется второй дифференциальной термопарой, характеризует величину коэффициента рассеяния образца: DT = DT1 - D T2 = cm a Dt (3) При измерении коэффициента рассеяния время облучения образца ИК-излучения зависит от геометрических размеров образца и определяется из отношения: t1 < L2 / l , (4) где L - расстояния от облучаемой области образца до области крепления на его боковой поверхности термопары; l - коэффициент температуропроводности материала исследуемого образца. Сокращение времени измерения достигается в результате того, что при данном креплении пластин достаточно лишь выровнять их температуры относительно друг друга , что происходит очень быстро (за несколько секунд), а их нагрев относительно окружающей среды определяется нагревом образца и при измерениях не учитывается. Блок управления частотой квантования сигнала второй термопары, измеренного вторым вольтметром и преобразованного вторым многоканальным АЦП, позволяет проводить измерение величины этого сигнала на участках температурной кривой to-t1 и t1-t2 с различной скоростью опроса. На участке to-t1 скорость опроса достигает 100-1000 изм/с, на участке t1-t2 - 1...10 мзм/с. Полученный массив данных на участке to...t 1 допускает использование различных алгоритмов фильтрации для выделения полезного сигнала, что увеличивает точность определения a . Так как результат определения a может быть получен, не ожидая окончания полного цикла измерения, длительность процесса измерения сокращается. Введение в устройство фотопреобразователя, содержащего оптически связанные излучатель и фотоприемник, расположенного указанным выше способом и соединенного через формирователь со входом таймера, позволяет с высокой точностью определить момент включения лазера to. При включении фотоприемника по переднему фронту импульса, сформированного формирователем импульсов, запускается таймер. Точное определение момента начала измерений при малой длительности участка to-t1 (1-2 с) увеличивает точность определения коэффициента рассеяния образца при малом времени измерения. Точность определения a при введении всех перечисленных новых элементов позволяет не учитывать начальный участок температурной кривой, полученной при помощи первой термопары, что повышает. точность определения коэффициента поглощения b . Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена характеристика изменения температуры образца во времени, на фиг. 2 - заявляемое устройство. Устройство содержит СО2-лазер 1, механический затвор 2, оптическую делительную пластину 3, теплоизолирующую камеру 4 с исследуемым 5 и эталонным 6 образцами и первой дифференциальной термопарой 7, первый и второй измерители 8, 9 мощности ИК-излучения, первый многоканальный АЦП 10, первый вольтметр 11, вычислительное устройство 12, таймер 13, графопостроитель 14, управляющее реле 15, блок 16 управления реле. Выходы первого и второго измерителей 8, 9 мощности и выход первого вольтметра 11 подключены ко входам первого многоканального АЦП 10. Выходы АЦП 10 и таймера 13 подключены к первому и второму входам вычислительного устройства 12, к выходу которого подключен графопостроитель 14. Первый управляющий выход вычислительного устройства 12 через блок 16 управления подключен к управляющему реле 15 механического затвора 2. Устройство также содержит второй вольтметр 17, второй многоканальный АЦП 18, блок 19 управления частотой квантования сигнала второй дифференциальной термопары, вторую дифференциальную термопару 20, фотопреобразователь 21, формирователь 22, две металлические полированные пластины 23 и 24, оптически связанные излучатель 25 и фотоприемник 26. Пластины 23 и 24 расположены в теплоизолирующей камере 4. Спаи второй термопары 20 расположены на поверхности металлических пластин 23, 24, размещенных на боковой поверхности исследуемого образца 5. Выводы второй термопары 20 подключены ко второму вольтметру 17. Выходы вольтметра 17 и блока 19 управления частотой квантования сигнала второй термопары подключены к первому и второму входам второго многоканального АЦП 18. Вход блока 19 подключен к второму управляющему выходу вычислительного устройства 12. Выход фотопреобразователя 21, содержащего оптически связанные излучатель 25 и фотоприемник 26, через формирователь 22 подключен ко входу таймера 13. Механический затвор 2 размещен между излучателем 25 и фотоприемником 26 фотопреобразователя 21. Поверхность пластины 23 зачернена. СО2-лазер 1, измерители 8, 9 мощности ИК-излучения, вольтметры 11, 17, графопостроитель 14 являются промышленными приборами. Вычислительное устройство 12 - типа IBM PC/XT. Многоканальные АЦП 10, 18, таймер 13, блок 19 управления частотой квантования сигнала второй термопары, блок 16 управления реле 15 связаны с вычислительным устройством 12 через стандартный интерфейс КАМАК. Дифференциальные термопары 7, 20 - медь-константа. Фотопреобразователь 21, содержащий излучатель 25 и фотоприемник 26, выполнен на излучательных диодах ИК-диапазона, формирователь 22 выполнен на микросхемах серии 580. Устройство работает следующим образом. Для проведения измерений вычислительное устройство 12 формирует по первому управляющему выходу управляющий сигнал для блока 16 управления реле. Реле 15 перемещает механический затвор 2 для открытия ИК-излучения СО2-лазера 1. При этом срабатывает фотопреобразователь 21. По сигналу фо топреобразователя 21 формирователь 22 передним фронтом сформированного импульса запускает таймер 13. Момент начала измерений to (фиг. 1) определен, t1 рассчитывается согласно выражения (4), t2 выбирают равным 1-2 мин. Эти величины вместе с другими константами (частота квантования сигнала термопары на участках to-ti, t1-t 2 и др.) заносятся в вычислительное устройство 12 до начала эксперимента. Данные с измерителей 8, 9 мощности излучения, вольтметра 11, дифференциальной термопары 7 через АЦП 10 с неизменной частотой квантования поступают в вычислительное устройство 12 и после обработки выводятся на графопостроитель 14. При этом определяются также коэффициенты поглощения и рассеяния ИК-излучения. Данные с дифференциальной термопары 20 через вольтметр 17, АЦП 18, управляемый блоком 19 управления частотой квантования, подключенного ко второму управляющему вы ходу вычислительного устройства 12, также поступает в вычислительное устройство 12. При этом частота квантования сигнала термопары на первоначальном участке температурной кривой to-t1, длительность которого 1-2 с выбирается в пределах 100-1000 изм/с, на участке t1-t2 - 1-10 изм/с. Полученный массив данных фильтруется, обрабатывается, определяется коэффициент рассеяния ИК-излучения и в виде графика выводится на графопостроитель 14. Как правило погрешность измерения значений коэффициентов рассеяния уменьшается на 10-13 %. Пример конкретного выполнения. Предлагаемое устройство использовали при анализе экспериментальных данных, характеризующи х рассеяние и поглощение ИК-излучения в кристаллических материалах Zn, Se, Zn, S, CdS, CdTe, GaAs, KCl, NaCl. Измерительная установка содержала СO2-лазер типа ИЛΓΗ-700, мощность излучения 5-40 Вт, O пятна 2,5.10-2 / см, измерители мощности ИМО-2Н, вольтметры Ф-136, графопостроитель Н-307. Использовали вычислительное устройство типа IBM-PC/XT. Вычислительное устройство через плату сопряжения и крейт КАМАК типа КСI-4 связали с двумя модулями многоканальных АЦП (ФК 71-2), блоком управления реле (ФК 449), синхронизаторомтаймером (СТ-1), блоком управления частотой квантования сигнала термопары (управляемый генератор импульсов). Использовали термопары типа медь-константан O 0,07 мм. Размеры металлических пластин для / установки второй дифференциальной термопары 2х2 мм 2, расстояние между пластинами - 5 мм. Для сравнения с устройством по прототипу (3) коэффициенты оптических потерь определили по сигналу первой дифференциальной термопары. Для определения коэффициента рассеяния использовали устройство - аналог (1). В таблице приведены сравнительные данные измерений коэффициентов рассеяния и поглощения излучения ИК-диапазона для образцов ZnSe диаметром 20 мм и толщиной 4 мм, полученные в соответствии с техническими решениями по аналогу (2), прототипу (3) и предлагаемому изобретению. При проведении 10 циклов измерений на одном и том же образце ZnSe учитывались значения ( ) ( ) коэффициентов поглощения b, см -1 , рассеяния a, см -1 , и времени определения измеряемых величин. Как видно из таблицы, точность определения коэффициентов поглощения b повышается на 15-20 % по сравнению с аналогом, на 5 % по сравнению с прототипом; точность определения a повышается на 17-25 % по сравнению с аналогом; на 10-13 % по сравнению с прототипом. Время измерения b сокращается на 30-40 мин по сравнению с аналогом; время измерения а сокращается на 40-50 мин по сравнению с аналогом и на 10-15 мин по сравнению с прототипом.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюYepifanov Yurii Mykhailovych, Zahoruiko Yurii Anatoliiovych, Herasymchuk Larysa Ivanivna, Komar Vitalii Korniiovych, Driakhlov Vadym Lvovych

Автори російськоюЕпифанов Юрий Михайлович, Загоруйко Юрий Анатольевич, Герасимчук Лариса Ивановна, Комар Виталий Корнеевич, Дряхлов Вадим Львович

МПК / Мітки

МПК: G01J 5/20

Мітки: пристрій, і4-випромінювання, вимірювання, розсіювання, коефіцієнтів, поглинання

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-3669-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-koeficiehntiv-poglinannya-ta-rozsiyuvannya-i4-viprominyuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання коефіцієнтів поглинання та розсіювання і4-випромінювання</a>

Попередній патент: Пристрій керування реверсом багатодвигунової газотурбінної судової установки з реверсивним редуктором

Наступний патент: Спосіб одержання зображення сейсмічного розрізу

Випадковий патент: Спосіб механізованого зварювання з імпульсною подачею плавкого електрода - сіп