Прилад контролю наявності полум’я

Номер патенту: 25392

Опубліковано: 30.10.1998

Автори: Єршов Віктор Григорович, Мальцев Віктор Миколайович, Бантюков Євген Миколайович

Формула / Реферат

Устройство контроля наличия пламени, содержащее газоразрядный индикатор, индикатор пробоя, к первому и второму входам которого подключены выводы газоразрядного индикатора, первый и второй счетчики импульсов, триггер, входную шину, которая соединена с выходом триггера, отличающееся тем, что в него введены трансформатор с первичной и с первой и второй вторичными обмотками, источник сетевого напряжения, первый и второй элементы И и формирователь строба, к входам которого подключены выводы второй вторичной обмотки трансформатора, выводы первой вторичной обмотки которого соединены с третьим и четвертым входами индикатора пробоя, вторые выводы первой и второй вторичных обмоток трансформатора соединены между собой, первый и второй выходы индикатора пробоя подключены к первым входам первого и второго элементов И соответственно, вторые входы которых соединены между собой и с выходом формирователя стробов, выход первого элемента И подключен ко входу сброса второго счетчика импульсов и к суммирующему входу первого счетчика импульсов, выход которого соединен со входом установки в единичное положение триггера, ко входу сброса которого подключен выход второго счетчика импульсов, суммирующий вход которого соединен со входом сброса первого счетчика импульсов и с выходом второго элемента И, источник сетевого напряжения подключен к выводам первичной обмотки трансформатора.

Текст

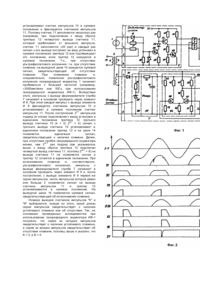

Предполагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к автоматическому контролю наличия пламени в камере сгорания и может быть использовано в газовой, химической и други х отраслях народного хозяйства. Известно устройство контроля пламени (Авт. св. СССР №1296792, кл. F23N5/08, 1987, Бюл. №10), содержащее генератор импульсов, трансформатор, к первому выводу первичной обмотки которого подключен выход генератора импульсов, первый резистор, первый вывод которого соединен с первым выводом вторичной обмотки трансформатора, газоразрядный индикатор, к первому выводу которого подключен второй вывод первого резистора, выпрямительный мост, к выводам подключения переменного напряжения которого подсоединены второй вывод газоразрядного индикатора и второй вывод вторичной обмотки трансформатора, второй резистор, согласующий каскад, вход которого соединен с первым выводом второго резистора и с выводом положительного напряжения выпрямительного моста, третий резистор, второй вывод которого подключен к нулевой шине, положительный полюс источника питания, который подсоединен к генератору импульсов, к согласующему каскаду и к первому выводу третьего резистора, первый компаратор, прямой вход которого соединен с третьим выводом третьего резистора, второй компаратор, четвертый резистор, второй вывод которого соединен со второй выходной шиной, с выходом второго компаратора и с входом генератора импульсов, пятый резистор, второй вывод которого подключен к нулевой шине, отрицательный полюс источника питания, который соединен со вторым выводом первичной обмотки трансформатора, с выводом отрицательного напряжения выпрямительного моста, со вторым выводом второго резистора, с согласующим каскадом, и с первым выводом пятого резистора, третий вывод которого подключен к первому выводу четвертого резистора и к прямому входу второго компаратора, инверсный вход которого соединен с выходом согласующего каскада и с инверсным входом первого компаратора, выход которого подключен к первой выходной шине. Данное устройство также, как и заявляемое, содержит газоразрядный индикатор и трансформатор. Однако, отсутствие индикатора пробоя, формирователя строба, элементов И, счетчиков импульсов и триггера ведет к тому, что у него невысокая помехозащищенность, т.к. при возникновении пробоя газоразрядного индикатора при отсутствии пламени, например от фонового ультрафиолетового излучения, будет выдан ложный сигнал о появлении пламени. Известно устройство контроля пламени (Авт. св. СССР №1444590, кл. F23N5/08, 1988, Бюл. №46), содержащее источник питания, резистор, первый вывод которого подключен к одной шине источника питания, индикатор ультрафиолетового излучения, первый и второй оптронные ключи, каждый из которых состоит из светодиода и фототиристора, второй выход резистора соединен с первым выводом индикатора ультрафиолетового излучения, с анодом фототиристора первого оптронного ключа, выпрямительный мост, первый вход которого соединен со вторым выводом индикатора ультрафиолетового излучения, с катодом фототиристора первого оптронного ключа и с анодом фототиристора второго оптронного ключа, а второй вход - с другой шиной источника питания, светодиоды первого и второго оптронных ключей образуют плечи выпрямительного моста, релейный усилитель, который соединен с выходами выпрямительного моста. Данное устройство также, как и заявляемое, содержит газоразрядный индикатор. Однако, отсутствие индикатора пробоя, трансформатора, формирователя строба, элементов И, счетчиков импульсов и триггера ведет к тому, что у него невысокая помехозащищенность, т.к. при возникновении пробоя газоразрядного индикатора при отсутствии пламени, например от фонового ультрафиолетового излучения, будет выдан ложный сигнал о появлении пламени. Наиболее близким по технической сущности является устройство контроля пламени (Авт. св. СССР №922439, кл. F23N5/24, 1982, Бюл. №15), содержащее газоразрядный индикатор, ключ, к входам которого подключены выводы газоразрядного индикатора, генератор импульсов, первый счетчик импульсов, второй счетчик импульсов, суммирующий вход которого соединен с выходом ключа и с выходом сброса первого счетчика импульсов, суммирующий вход которого соединен с выходом генератора импульсов и со входом сброса второго счетчика импульсов, элемент ИЛИ, к входам которого подключены выходы первого и второго счетчиков импульсов, исполнительный механизм, вход которого соединен с выходом элемента ИЛИ. Данное устройство также, как и заявляемое, содержит газоразрядный индикатор и два счетчика импульсов. Однако, отсутствие индикатора пробоя, трансформатора, элементов И. триггера и формирователя строба ведет к тому, что оно имеет невысокую помехозащищенность, т.к. оно может ложно фиксировать наличие пламени из-за пробоя датчика при отсутствии ультрафиолетового излучения, так, например, при использовании индикатора типа ИФ-1 (ШФ3.393.027 ТУ), который согласно паспортных характеристик при отсутствии ультрафиолетового излучения может выдавать до 10 импульсов в минуту, при соответствующем их распределении во времени устройство может выдать ложный сигнал о наличии пламени. В основу изобретения поставлена задача усовершенствования устройства контроля наличия пламени путем повышения помехозащищенности, что позволяет повысить надежность определения наличия пламени в камере сгорания. Поставленная задача решается тем, что в известное устройство контроля наличия пламени, содержащее газоразрядный индикатор, первый и второй счетчики импульсов, суммирующий вход первого из которых соединен с входом сброса второго счетчика импульсов, суммирующий вход которого подключен к входу сброса первого счетчика импульсов, выходную шину, введены трансформатор с первичной и с первой и второй вторичными обмотками источник сетевого напряжения, индикатор пробоя, первый и второй элементы И, триггер и формирователь строба, к входам которого подключены выходы второй вторичной обмотки трансформатора, выводы первой вторичной обмотки которого соединены с третьим и четвертым входами индикатора пробоя, вторые выводы первой и второй вторичных обмоток трансформатора соединены между собой, первый и второй выходы индикатора пробоя подключены к первым входам первого и второго элементов И соответственно, вторые входы которых соединены между собой и с выходом формирователя стробов, выход первого элемента И подключен к суммирующему входу первого счетчика импульсов, выход которого соединен с входом установки в единичное положение триггера, к входу сброса которого подключен выход второго счетчика импульсов, суммирующий вход которого соединен с выходом второго элемента И, источник сетевого напряжения подключен к выводам первичной обмотки трансформатора. На фиг.1 приведена схема устройства контроля наличия пламени; на фиг.2 - временные диаграммы работы формирователя стробов 7; на фиг.3 - временные диаграммы работы устройства контроля наличия пламени. Устройство контроля наличия пламени содержит газоразрядный индикатор 1, трансформатор 2 с первичной 3 обмоткой и с первой 4 и второй 5 вторичными обмотками, вторые выводы обмоток 4 и 5 соединены между собой, индикатор пробоя 6, к первому и второму входам которого подключены выводы газоразрядного индикатора 1, а к третьему и четвертому входам - выводы вторичной обмотки 4 трансформатора 2, формирователь строба 7, входы которого соединены с выводами вторичной обмотки 5 трансформатора 2, первый элемент И 8. к первому входу которого подключен первый выход индикатора пробоя 6, второй элемент И 9, второй вход которого соединен со вторым входом элемента И 8 и с выходом строба 7, а к первому входу элемента И 9 подключен второй выход индикатора пробоя 6, первый счетчик импульсов 10, второй счетчик импульсов 11, триггер 12, вход установки в единичное положение которого соединен с выходом счетчика импульсов 10, суммирующий вход которого соединен с выходом элемента И 8 и со входом сброса счетчика импульсов 11, суммирующий вход которого соединен со входом сброса счетчика импульсов 10 и с выходом элемента И 9, источник сетевого напряжения 13, который подключен к выводам первичной обмотки 3 трансформатора 2, выходную шин у 14, которая соединена с выходом триггера 12, к входу сброса которого подключен выход счетчика импульсов 11. В качестве выходов счетчиков импульсов 10 и 11 используются выходы одного из разрядов, например, третьего (k - го) для счетчика 10 и четвертого (n - го) для счетчика 11. Тогда сигнал на выходе счетчика 10 появится при поступлении на его суммирующий вход четырех импульсов подряд, на выходе счетчика 11 - при поступлении его на суммирующий вход восьми импульсов подряд. В качестве газоразрядного индикатора 1 в устройстве используется индикатор, регистрирующий наличие ультрафиолетового излучения, например, индикатор типа ИФ-1 (ШФЗ.393.027 ТУ). Трансформатор 2 на первую вторичную обмотку 4 выдает напряжение, необходимое дли питания индикатора 1, а на вторую - напряжение, необходимое для питания транзисторной схемы формирователя строба 7. Индикатор пробоя 6 содержит диод 15, резистор 16, резистор 17, первый и второй выводы которого подключены ко второму и третьему входам индикатора пробоя 6, первый вход которого соединен с анодом диода 15 и с первым выводом резистора 16, резистор 18, стабилитрон 19, транзистор 20, база которого подключена к катоду стабилитрона 19, первому выводу резистора 18, ко второму выводу резистора 16 и к катоду диода 15, резистор 21, диод 22, катод которого подключен к коллектору транзистора 30, резистор 23, первый вывод которого соединен с эмиттером транзистора 20, транзистор 24, база которого подключена к аноду диода 22 и ко второму выводу резистора 21, резистор 25, второй вывод которого соединен с эмиттером транзистора 24, резистор 26, первый вывод которого подключен к коллектору транзистора 24 и ко второму выходу индикатора пробоя 6, резистор 27, транзистор 28, база которого соединена со вторым выводом резистора 26 и с первым выводом резистора 27, резистор 29, второй вывод которого подключен к коллектору транзистора 28 и к первому выходу индикатора пробоя 6, четвертый вход которого соединен со вторыми выводами резисторов 18, 23 и 28, с анодом стабилитрона 19 и с эмиттером транзистора 28, полюс источника питания 30, который подключен к первым выводам резисторов 21, 25 и 29. Источник питания с полюсом 30 предназначен для питания микросхем и транзисторных схем устройства контроля наличия пламени, нулевая шина этого источника соединена с четвертым входом индикатора пробоя 6 и со вторым входом формирователя строба 7 (на чертеже эти соединения не показаны). Формирователь строба 7 содержит диод 31, анод которого соединен с первым входом формирователя строба 7, стабилизатор 32, фильтр 33, вход которого соединен с входом стабилизатора 32 и с катодом диода 31, компаратор 34, первый вывод питания которого подключен к выходу фильтра 33, конденсатор 35, первый вывод которого соединен со вторым входом компаратора 34, усилитель 36, вывод питания которого соединен с выходом стабилизатора 32 и со вторым выводом питания компаратора 34, выход которого подключен к входу усилителя 36, второй выход которого подключен к первому входу компаратора 34, формирователь импульсов 37, вход которого соединен с первым выходом усилителя 36, выход формирователя импульсов 37 является выходом формирователя строба 7, второй вход которого соединен с нулевыми выводами питания стабилизатора 32, фильтра 33, компаратора 34, усилителя 36, формирователя импульсов 37 и со вторым выводом конденсатора 35. Стабилизатор 32 является параметрическим и содержит резистор 38, первый вывод которого подключен к входу стабилизатора 32, стабилитрон 39, катод которого соединен со вторым выводом резистора 38 и с выходом стабилизатора 32, нулевой вывод питания которого соединен с анодом стабилитрона 39. Фильтр 33 содержит резистор 40, первый вывод которого соединен со входом фильтра 33, конденсатор 41, первый вывод которого подключен ко второму выводу резистора 40 и к выходу фильтра 33, нулевой вывод питания которого соединен со вторым выводом конденсатора 41. Компаратор 34 выполнен на основе дифференциального усилителя и содержит резистор 42, резистор 43, транзистор 44, база которого соединена со вторым выводом резистора 42, с первым выводом резисторе 43 и с первым входом компаратора 34, резистор 45, второй вывод которого подключен к коллектору транзистора 44, резистор 46, резистор 47. резистор 48, первый вывод которого соединен со вторым выводом резистора 47 и с выходом компаратора 34, транзистор 49, коллектор которого подключен ко второму, выводу резистора 48, резистор 50, первый вывод которого соединен с первыми выводами резисторов 42 и 45 и с первым выводом питания компаратора 34, второй вывод питания которого подключен к первому выводу резистора 47, резистор 51, первый вывод которого соединен со вторым входом компаратора 34, со вторым выводом резистора 50 и с базой транзистора 49, эмиттер которого подключен к эмиттеру транзистора 44 и к первому выводу резистора 46, второй вывод которого соединен со вторыми выводами резисторов 43 и 51 и с нулевым выводом питания компаратора 34. Усилитель 36 содержит транзистор 52, база которого подключена к входу усилителя 36, вывод питания которого соединен с эмиттером транзистора 52, резистор 53, первый вывод которого подключен к коллектору транзистора 52 и к первому выходу усилителя 36, резистор 54, транзистор 55, база которого соединена со вторым выводом резистора 53 и с первым выводом резистора 54, второй вывод которого подключен к эмиттеру транзистора 55 и к нулевому выводу питания усилителя 36, второй выход которого соединен с коллектором транзистора 55. Формирователь импульсов 37 содержит резистор 56, первый вывод которого подключен к входу формирователя импульса 37, конденсатор 57, первый вывод которого соединен со вторым выводом резистора 56, резистор 58, транзистор 59, база которого подключена ко второму выводу конденсатора 57 и к первому выводу резистора 58, резистор 60, второй вывод которого соединен с коллектором транзистора 59 и с выходом формирователя импульсов 37, нулевой вывод питания которого подключен ко второму выводу резистора 58 и к эмиттеру транзистора 59, первый вывод резистора 60 соединен с полюсом источника питания 30. На временных диаграммах работы формирователя стробов 7 (фиг.2) показаны: на оси 1 - 7 - сетевое напряжение на первом входе формирователя строба 7; на оси 31 - напряжение на катоде диода 31; на оси 32 - напряжение на выходе стабилизатора 32; на оси 33 - напряжение на выходе фильтра 33; на оси 1 - 34 - напряжение на первом входе компаратора 34 - базе транзистора 44; на оси 2 - 34 - напряжение на втором входе компаратора 34 - базе транзистора 49; на оси 52 - ток в цепи перехода эмиттер-база транзистора 52; на оси 36 - напряжение на выходе усилителя 36 - коллекторе транзистора 52; на оси 37 - импульсы на выходе формирователя импульсов 37 выходе формирователя стробов 7. На временных диаграммах работы устройства контроля наличия пламени (фиг.3) показаны: на оси 4 - сетевое напряжение на выводах обмотки 4 трансформатора 2; на оси 18 - напряжение на резисторе 18 индикатора пробоя 6 (иллюстрирует моменты пробоя газоразрядного индикатора 1); на оси 6 - 1 - сигналы на первом выходе индикатора пробоя 6; на оси 6 - 2 - сигналы на втором выходе индикатора пробоя 6; на оси 7 - импульсы на выходе формирователя стробов 7; на оси 8 - импульсы на выходе элемента И 8; на оси 9 - импульсы на выходе элемента И 9; на оси [10] - содержимое счетчика импульсов 10, при этом стрелочка, направленная вверх означает прибавление к содержимому счетчика 10 "единицы", а стрелочка, направленная вниз установку счетчика 10 в нулевое положение, на оси 10 - сигнал на выходе счетчика 10; на оси [11] - содержимое счетчика импульсов 11, при этом стрелочки имеют то же значение, что и в сигнале на оси [10]; на оси 11 - сигнал на выходе счетчика 11; на оси 12 - сигнал на выходе триггера 12 выходе устройства. Предварительно рассмотрим работу индикатора пробоя 6 совместно с газоразрядным индикатором 1 и формирователя строба 7. При отсутствии пробоя газоразрядного индикатора 1 по цепи включения газоразрядного индикатора 1: третий вход индикатора пробоя 6 резистор 17 - газоразрядный индикатор 1 параллельно включенные диод 15 и резистор 16 резистор 18 - четвертый вход индикатора пробоя 6 не протекает ток (точнее, протекает очень малый ток - ток утечки газоразрядного индикатора 1). Поэтому на резисторе 18 напряжение близко к OB и транзистор 20 закрыт, следовательно, закрыты транзисторы 24 и 28, т.к. через их коллекторные цепи не протекает ток. На коллекторе транзистора 28, т.е. на первом выходе индикатора пробоя 6 находится высокое напряжение - напряжение логической единицы, на коллекторе транзистора 24, т.е. на втором выходе индикатора пробоя 6 напряжение близко к OB напряжение логического нуля. При возникновении пробоя газоразрядного индикатора 1 по его цепи включения: третий вход индикатора пробоя 6 - резистор 17 - газоразрядный индикатор 1; 1 - параллельно включенные диод 15 и резистор 16 -резистор 18 - четвертый вход индикатора пробоя 6 начинает протекать ток. Напряжение на резисторе 18 начинает возрастать (его величина ограничивается стабилитроном 19) и открывает транзистор 20. Начинает протекать ток по цепи от полюса 30 источника питания через параллельно соединенные резистор 21 и цепочку из последовательно соединенных резистора 25 и перехода эмиттер - база транзистора 24 и далее через диод 22, переход коллектор - эмиттер транзистора 20, резистор 23, четвертый вход индикатора пробоя 6, который соединен, как указывалось выше, с нулевой шиной источника питания. Открывается транзистор 24 и начинает протекать ток по цепи от полюса 30 источника питания через резистор 25 - переход эмиттер коллектор транзистора 24, резистор 26, параллельно соединенные резистор 27 и переход база - эмиттер транзистора 28. На коллекторе транзистора 24 появляется напряжение логической единицы, кроме того, открывается транзистор 28 и начинает протекать ток по цепи от полюса 30 источника питания через резистор 29, переход коллектор-эмиттер транзистора 28, четвертый вход индикатора пробоя 6. На коллекторе транзистора 28 появляется напряжение логического нуля. Формирователь строба 7. При отрицательной полуволне напряжения на первом входе все транзисторы - 44, 49, 52, 55 и 59 обесточены и поэтому на выходе формирователя строба 7 находится напряжение логической единицы. При появлении на первом входе формирователя строба 7 положительной полуволны напряжения появляется и начинает возрастать напряжение на выходе стабилизатора 32 и на выходе фильтра 33, который предназначен для сглаживания возможных выбросов и помех. Появляется и начинает возрастать напряжение на первом и втором выводах питания компаратора 34 и на выводе питания усилителя 36. Т.к. транзистор 55 закрыт, а ко второму входу компаратора 34 базе транзистора 49 подключен конденсатор 35, замедляющий нарастание напряжения на базе транзистора 49, то в компараторе 34 открывается транзистор 44 и закрывается транзистор 49, транзисторы 52 и 55 усилителя 36 остаются закрытыми и транзистор 59 формирователя 37 также закрыт. Такое положение сохраняется во время нарастания напряжения положительной полуволны на первом входе формирователя строба 7. После достижения напряжением на первом входе формирователя строба 7 максимального значения начинается его уменьшение и с задержкой, определяемой емкостью конденсатора 35, на обоих входах компаратора 34 напряжение становится равным. При этом незначительно увеличивается ток по цепи: выход стабилизатора 32 - параллельно соединенные резистор 47 компаратора 34 и переход эмиттер - база транзистора 52 - резистор 48 - переход коллектор - эмиттер транзистора 49 резистор 46 нулевой вывод питания стабилизатора 32, и вследствие этого, увеличивается ток по цепи: выход стабилизатора 32 - переход эмиттер - коллектор транзистора 52 резистор 53 - параллельно соединенные резистор 54 и переход база - эмиттер транзистора 55 нулевой вывод питания стабилизатора 32 и уменьшается сопротивление перехода коллектор эмиттер транзистора 55, подключенного к первому входу компаратора 34. Уменьшение сопротивления параллельно соединенной цепочки - резистор 43 - переход коллектор - эмиттер транзистора 55 вызывает уменьшение напряжения на базе транзистора 44, компаратора 34 и, таким образом, происходит лавинообразное переключение компаратора 34, т.е. транзистор 44 закрывается, а транзистор 49 открывается, вследствие этого, открывается транзистор 52 и транзистор 55. На первом выходе усилителя 36 коллекторе транзистора 52 появляется напряжение. Начинается заряд конденсатора 57 формирователя импульсов 37, на время которого открывается транзистор 59 и на выходе формирователя импульсов 37 и, соответственно, формирователя строба 7 появляется импульс нулевого уровня, соответствующий вершине синусоиды входного напряжения (точнее - импульс, задержанный на 10 - 100мкс относительно вершины синусоиды входного напряжения). Работа формирователя строба 7 иллюстрируется временными диаграммами, приведенными на фиг.2. Устройство контроля наличия пламени работает следующим образом (работа устройства иллюстрируется временными диаграммами, приведенными на фиг.3). В исходном состоянии, при отсутствии пламени и, соответственно ультрафиолетового излучения, возможен пробой газоразрядного индикатора 1 при наличии на нем напряжения с малой частотой (»10имп/мин при использовании газоразрядного индикатора типа ИФ-1). Однако, т.к. на газоразрядный индикатор 1 подано переменное напряжение, то фиксация пробоя возможна только при положительной полуволне сетевого напряжения на третьем входе индикатора пробоя 6, при отрицательной полуволне напряжения на третьем входе индикатора пробоя 6 фиксация пробоя газоразрядного индикатора 1 невозможна, т.к. ток через него ограничен цепочкой из параллельно включенных диода 15 и резистора 16, сопротивление которого выбирается 1 - 2мегОм. Таким образом, возможная используемая частота пробоя газоразрядного индикатора 1, по сравнению с его паспортной характеристикой, снижена более чем в два раза. При отсутствии пробоя при действии на третьем входе индикатора пробоя 6 положительной полуволны напряжения и при действии на третьем входе индикатора пробоя 6 отрицательной волу - волны напряжения на первом выходе индикатора пробоя 6 находится единичный сигнал (напряжение логической единицы), а на втором - нулевой сигнал (напряжение логического нуля). При пробое газоразрядного индикатора 1 при действии на третьем входе индикатора пробоя 6 положительной полуволны напряжения на первом выходе индикатора пробоя 6 появляется нулевой сигнал, а на втором единичный. При появлении каждого положительного полупериода сетевого напряжения на первом входе формирователя строба 7 также появляется положительная полуволна напряжения, поэтому формирователь строба 7, с задержкой на 10 - 100мкс относительно момента достижения амплитудой сетевого напряжения максимального значения, выдает на выход импульс нулевого уровня. Импульс с выхода формирователя стробов 7 поступает на вторые входы элементов И 8 и И 9 и проходит на выход импульсом единичного уровня того из них, на первом входе которого действует в этот момент нулевой сигнал. Т.к. при отсутствии ультрафиолетового излучения нулевой сигнал на первом выходе индикатора пробоя 6 появляется с частотой не более 5 - ти сигналов в мин., а в остальные положительные полупериоды сетевого напряжения в течение каждой минуты нулевой сигнал действуе т на втором выходе индикатора пробоя 6, т.е. с частотой не менее 1195 сигналов в минуту, то после каждого импульса с выхода формирователя стробов 7, прошедшего через элемент И 8 и зафиксированного счетчиком 10, появляется в среднем 230 - 240 импульсов, прошедших через элемент И 9, каждый из которых устанавливает счетчик импульсов 10 в нулевое положение и фиксируется счетчиком импульсов 11. Поэтому счетчик 11 заполняется несколько раз (например, при подключении к входу сброса триггера 12 четвертого выхода счетчика 11, который срабатывает от восьмого импульса, счетчик 11 заполняется »30 раз) и каждый раз сигнал с его выхода поступает на вход установки в нулевое положение триггера 12 или подтверждает это положение, если триггер 12 находился в нулевом положении. Т.о., при отсутствии ультрафиолетового излучения, т.е. при отсутствии пламени, на выходной шине 14 находится нулевой сигнал, свидетельствующий об отсутствии пламени. При появлении пламени и, следовательно, появлении ультрафиолетового излучения газоразрядный индикатор 1 начинает пробиваться с большей частотой (например, »3000имп/мин или 50Гц при использовании газоразрядного индикатора ИФ-1). Вследствие этого, импульсы с выхода формирователя строба 7 начинают в основном проходить через элемент И 8. При этом каждый импульс с выхода элемента И 8 фиксируется счетчиком импульсов 10 и устанавливает в нулевое положение счетчик импульсов 11. После поступления 2k-1 импульсов подряд (в случае подключения к входу установки в единичное положение триггера 12 третьего выхода счетчика 10 (k = 3) 2 k-1 = 4) сигнал с третьего выхода счетчика 10 устанавливает в единичное положение триггер 12 и на шине 14 появляется единичный сигнал, свидетельствующий о наличии пламени. Далее, при отсутствии пробоя газоразрядного индикатора менее, чем 2N-1 раз подряд (как указывалось выше, к входу сброса триггера 12 подключен четвертый выход счетчика 11, поэтому 2N-1 = 8) на выходе счетчика 11 не появляется сигнал и триггер 12 остается в единичном положении. При исчезновении пламени и, соответственно, ультрафиолетового излучения, импульсы с выхода формирователя строба 7 начинают в основном проходить через элемент И 9 и, после поступления, с выхода элемента И 9 первой же серии импульсов, число импульсов которой равно или больше 2 появляется сигнал на выходе счетчика импульсов 11 и триггер 12 устанавливается в нулевое положение. На выходной шине 14 появляется нулевой сигнал, свидетельствующий об исчезновении пламени. Номера выходов счетчиков импульсов "K" и "N" выбираются, исходя из этого, какой длины серия импульсов свидетельствует о наличии устойчивого пламени или об отсутствии. Так, на основании проведенных экспериментов при использовании газоразрядного индикатора ИФ-1 получено, что серия из четырех импульсов свидетельствует о наличии устойчивого пламени, а серия из восьми импульсов свидетельствует об отсутствии пламени, поэтому, выше и указано, что K = 3, а N = 4.

ДивитисяДодаткова інформація

Автори англійськоюBantiukov Yevhen Mykolaiovych, Yershov Viktor Hryhorovych

Автори російськоюБантюков Евгений Николаевич, Ершов Виктор Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: F23N 5/08

Мітки: контролю, полум'я, наявності, прилад

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-25392-prilad-kontrolyu-nayavnosti-polumya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прилад контролю наявності полум’я</a>

Попередній патент: Спосіб збору телеметричної інформації з часовим розподіленням каналів

Наступний патент: Сировинна суміш для виготовлення керамічної цегли

Випадковий патент: Пристрій для закріплення каната зі сферичним інтендором