Магнітопружний датчик тиску

Номер патенту: 17718

Опубліковано: 20.05.1997

Автори: Варавва Ігор Георгійович, Гуманюк Мстислав Несторович

Формула / Реферат

Магнитоупругий датчик давления, содержащий магнитоупругий чувствительный элемент и две группы измерительных обмоток, включенных встречно, отличающийся тем, что в него введен второй магнитоупругий чувствительный элемент, причем оба чувствительных элемента выполнены идентично в виде обращенных друг к другу большими основаниями полых усеченных конусов с прорезями на боковой поверхности и лежащими между ними по образующим конуса спице ми, на которых размещены обмотки, причем обмотки, размещенные на одном чувствительном элементе объединены в одну группу, основания выполнены в виде колец, утолщенных по отношению к спицам, при этом чувствительные элементы помещены в корпус с опорой на его внутренний кольцевой выступ и стянуты вдоль оси силовоспринимающим резьбовым элементом, взаимодействующим с жестким центром мембраны, ограничивающей камеру подвода давления, образованную в корпусе датчика.

Текст

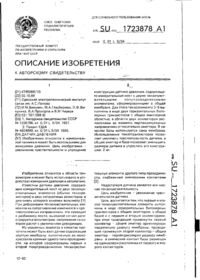

Устройство относится к измерительной технике и предназначено для измерения давления жидкостей и газов в условиях промышленных предприятий при воздействии механических и гидравлических ударов, перепадах температуры и т.п. Известны емкостные, полупроводниковые, индуктивные, пьезоэлектрические датчики давления. В последние годы особенно широкое распространение получили тензодатчики, в том числе на основе использования монокристаллических пластин, однако названным условиям в наиболее полной мере отвечают магнитоупругие датчики давления, как наиболее надежные в эксплуатации. Известен, например, магнитоупругий датчик давления (по авт.св. № 1272133, кл. G 01 L 9/16, бюл. №43, 23.11.86), содержащий трубчатый чувствительный элемент с размещенным на нем и выполненным за одно целое диском и с заглушённым торцом, намагничивающие и измерительные обмотки. Диск выполнен с четным числом отверстий, намагничивающая катушка выполнена в виде обмоток, охватывающи х периферийную часть диска в зоне каждого четного отверстия и соединенных между собой последовательносогласно, и измерительная катушка выполнена в виде двух частей, одна из которых содержит соединенные последовательно-согласно обмотки, охватывающие периферийные части диска в зоне каждого нечетного отверстия, а другая состоит из обмоток, соединенных последовательно-согласно и охватывающи х радиальные перемычки между отверстиями, причем обе части соединены последовательно-встречно. Недостатком этой конструкции является то, что в зонах диска, где размещены измерительные обмотки, упругие напряжения, возникающие при подаче давления в трубчатый чувствительный элемент, очень малы. В результате, полезный сигнал приходится выделять на фоне высокого уровня помех, прежде всего температурных погрешностей. Кроме того, изменения магнитной проницаемости в зонах размещения измерительных обмоток на периферийных частях диска и на радиальных перемычках оказываются существенно различными по характеру, в результате чего после взаимного вычитания сигналов двух гр упп обмоток остаточная нелинейность результирующего сигнала оказывается недопустимо большой - порядка нескольких процентов. Известен также магнитоупругий датчик давления (по авт.св. № 1114903, кл. G 01 L 9/16, бюл. № 35, 23.09.84), содержащий два преобразователя, каждый из которых состоит из замкнутого тонкостенного цилиндрического магнитопровода с кольцевыми обмотками цепей возбуждения и измерения. Магнитопровод первого преобразователя выполнен в виде полого цилиндра с ребордами, на которых по внешнему диаметру расположены бурты, а между ребордами размещены обмотки. Магнитопровод второго преобразователя выполнен в виде полого цилиндра с центральным сердечником, в полости которого на сердечнике размещены обмотки. Второй преобразователь расположен соосно внутри магнитопровода первого преобразователя. Торцы обоих магнитопроводов с каждой стороны жестко связаны между собой дисками, образуя кольцевую герметичную полость, соединенную с контролируемой средой. Недостатком этой конструкции также является низкая точность измерений, а также низкая технологичность и эксплуатационная надежность конструкции. Низкая точность определяется тем, что конструкции обоих магнитопроводов выполнены разборными, т.е. не монолитными, их магнитные цепи включают в себя воздушные зазоры на стыках между активными и пассивными частями цепи, т.е. между магнитоупругими цилиндрами и ненагружаемыми усилием деталями, предназначенными для замыкания магнитного потока. Изменения величины этих зазоров под воздействием механических напряжений или температуры приводят к существенному изменению характеристик каждого из преобразователей, т.к. магнитное сопротивление воздушных зазоров даже при их минимальной величине велико по сравнению с сопротивлением всей магнитной цепи. Кроме того, магнитоупругая часть первого преобразователя подвергается преимущественно растяжению, а второго - сжатию. Их конструктивные размеры и соотношения существенно различаются и при дифференциальном включении выходных сигналов первого и второго преобразователей неизбежно суммарный выходной сигнал окажется ощутимо нелинейным. Низкая технологичность состоит в том, что после изготовления два преобразователя соединяются между собой четырьмя кольцевыми сварочными швами. Эти швы неизбежно резко снижают эксплуатационную надежность датчика, поскольку именно они формируют ту замкнутую герметичную полость, которая сообщается с измеряемой средой. Известен также магнитоупругий датчик давления (по авт.св. Ns 970151, кл. G 01 L 9/16, бюл. № 40, 03.01.82), содержащий заключенный в корпус чувствительный элемент в виде полого магнитоупругого цилиндра с элементом намагничивания внутри, который выполнен в виде сердечника с обмоткой. Ось сердечника, совпадающая с осью обмотки, и ось цилиндра взаимно перпендикулярны и лежат в одной плоскости. Между корпусом и наружной боковой поверхностью цилиндра выполнена полость, сообщающаяся с измеряемой средой. Корпус, представляющий собой наружный цилиндр, выполнен из немагнитного материала. Недостатком этого датчика также являются относительно низкие метрологические характеристики. По принципу действия датчик не является дифференциальным и в связи с этим его выходной сигнал существенно зависит от температуры (температурный дрейф "нуля". Нелинейность характеристики такого датчика также существенна. При его использовании в большинстве случаев необходимо применение средств линеаризации. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является магнитоупругий датчик давления (по авт.св. № 1337692, кл. G 01 L 9/16, бюл. № 34, 15.09.87), который принят в качестве прототипа. Датчик содержит чувствительный элемент в виде стержня, выполненного с глухимпродольным каналом и охваченного намагничивающей обмоткой, два П-образных магнитопровода, охватывающи х намагничивающую обмотку. Ось продольного канала смещена относительно оси стержня и параллельна ей, а П-образные магнитопроводы размещены диаметрально противоположно в плоскости осей стержня и канала и обращены плоскостями к внешней поверхности стержня. Измерительная обмотка выполнена в виде двух обмоток, размещенных на П-образных сердечниках и включенных встречно, т.е. дифференциально. Данной конструкции присущ ряд недостатков, которые не позволяют достигнуть достаточно высокой точности измерений. Это наличие воздушных зазоров между магнитоупругим стержнем и П-образными сердечниками, что является причиной нестабильности выходного сигнала, а также то, что компенсировать нелинейность выходной характеристики преобразователя в этом случае также не удается - погрешность нелинейности достигает ± 1-2% и более, что объясняется следующими особенностями конструкции. Изданных экспериментальных исследований известно (см., например, Гуманюк М.Н. Магнито упругие датчики в автоматике. - Киев, "Те хніка", 1972, рис. 14-27), что магнитоупругая чувствительность монолитных материалов (как в большинстве случаев и ши хтованных) характеризуется сложной зависимостью от величины упругих напряжений, предварительной термообработки, магнитной обработки и т.п. Наличие внутренних напряжений в материале обуславливает наличие начальной зоны (от 0 до 1-2 кгс/мм 2 в зависимости от глубины отжига), в которой чувствительность постепенно возрастает. После 2-3 кгс/мм 2 она начинает постепенно снижаться. Таким образом, в датчике-прототипе происходит вычитание одной нелинейной зависимости из другой, причем они по величине и характеру отличаются, т.к. величины упругих напряжений в двух зонах магнитоупругого стержня существенно различны - на этом основывается принцип действия датчика. Кроме того, датчик-прототип изготавливается лишь на одно номинальное значение давления. Для другого диапазона должен быть изготовлен другой магнитоупругий датчик. Изобретение решает задачу усовершенствования магнитоупругого датчика давления. Техническим эффектом, получаемым в результате данного изобретения, является обеспечение возможности нагружения двух идентичных чувствительных элементов одинаковым усилием предварительного нагружения, причем при воздействии измеряемого усилия суммарное усилие на одном из чувствительных элементов возрастает, а на другом уменьшается. В результате этого достигается линеаризация выходной характеристики датчика давления и обеспечивается стабильность его выходного сигнала при колебаниях температуры. Указанный технический эффект достигается тем, что в датчик давления, содержащий магнитоупругий чувствительный элемент и группы измерительных обмоток, включенных встречно, согласно изобретению, введен второй магнитоупругий чувствительный элемент, причем оба чувствительных элемента выполнены идентично в виде обращенных друг к другу большими основаниями полых усеченных конусов с прорезями на боковой поверхности и лежащими между ними по образующим конуса спицами, на которых размещенн обмотки, причем обмотки, размещенные на одном чувстви тельном элементе объединеныв одну гр уппу, основания выполнены в виде колец, утолщенных по отношению к спицам, при этом чувствительные элементы помещены в корпус с опорой на его внутренний кольцевой выступ и стянуты вдоль оси силовоспринимающим резьбовым элементом, взаимодействующим с жестким центром мембраны ограничивающей камеру подвода давления, образованную в корпусе датчика. Использование второго магнитоупругого чувствительного элемента, идентичного первому, обеспечивает полную компенсацию температурного дрейфа "нуля" датчика и обеспечивает идентичность выходных характеристик обоих чувствительных элементов, что необходимо для обеспечения линейности выходной характеристики датчика, как это будет ясно из изложенного ниже. Выполнение магнитоупругого чувствительного элемента в виде полого конуса позволяет обеспечить такой режим работы, когда под воздействием измеряемого усилия, приложенного к верхнему основанию усеченного конуса, спицы испытывают сжатие практически без изгиба, причем величина угла между образующей конуса и его осью, совпадающей с направлением измеряемого усилия, определяет соотношение между величиной измеряемого усилия и суммарным усилием сжатия спиц. Чем ближе этот угол к прямому, тем меньшее измеряемое усилие вызывает то же значение усилия сжатия спиц. То, что два идентичных полых усеченных конуса обращены друг к другу основаниями, позволяет создать напряжения предварительного сжатия спиц посредством шпильки или болта, стягивающей конусы вдоль их оси. При этом корпус устройства оказывается полностью разгруженным от усилия предварительного сжатия Рп, что повышает надежность конструкции и позволяет выполнить корпус более легким, менее металлоемким. Выполнение оснований конусов в виде колец, утолщенных относительно спиц, обеспечивает режим чистого сжатия спиц за счет уменьшения упругих деформаций кольца. То, что стян утые силовоспринимающим резьбовым элементом конуса опираются на внутренний кольцевой выступ корпуса кольцом большего основания, а также, что силовоспринимающий элемент выполнен в виде резьбового элемента (шпильки, болта), стягивающего конуса, позволяет реализовать принцип дифференциальности преобразователя. При отсутствии измеряемого усилия напряжения сжатия в материале спиц обоих конусов равны. Под воздействием измеряемого усилия спицы верхнего конуса (со стороны действия усилия) испытывают еще большее сжатие, так как для него стягивающее и измеряемое усилия πα направлению совпадают. Для нижнего конуса эти усилия имеют противоположные направления и под воздействием измеряемого усилия, напряжения сжатия его спиц уменьшаются на величину равную той, на какую возрастают напряжения сжатия верхнего конуса. При размещении обмоток на спицах конусов и соединении их на каждом конусе последовательно, а групп обмоток каждого из конусов между собой встречно, обеспечивается линеаризация общей характеристики преобразователя. Поскольку оба конуса идентичны и усилия их предварительного сжатия равны, сигнал при Р=0 также близок нулю, как близка нулю и аддитивная составляющая температурной погрешности. Под воздействием же измеряемого усилия выходные сигналы групп обмоток каждого из конусов изменяются на близкие величины, но в противоположных направлениях. Взаимное вычитание этих сигналов, получаемое за счет дифференциального включения обмоток, дает результат, соответствующий удвоенному приращению сигнала каждого из конусов. Поскольку выходные сигналы для каждого из конусов с высокой степенью приближения описываются квадратными уравнениями, идентичными во всем, кроме знака при линейном слагаемом, их разность приводит к взаимной компенсации квадратичной составляющей сигнала, чем обеспечивается уменьшение погрешности нелинейности от +(2-3)% до +(0,10,3)% и менее. Этот результат может быть обоснован следующим образом. Из данных экспериментальных исследований (см., например, М.Н, Гуманюк, Магнитоупругие датчики в автоматике. - Киев. "Те хника", 1972, рис. 14-27) известно, что выходной сигнал преобразователя с магнитопроводом, изготовленным из сплошного материала с положительной магнитострикцией и подвергаемым сжимающим нагрузкам, имеет довольно сложную зависимость от величины сжимающего усилия (фиг, 1). На участке малых напряжений (примерно 0-2 кгс/мм 2) чувствительность невелика и возрастает с ростом сжимающих напряжений, достигая максимума при нагрузках порядка 3-4 кгс/мм 2. Поведение преобразователя на этом участке определяется преимущественно величинами внутренних напряжений в магнитопроводе (см., например. Вонсовский СВ. Влияние слабых упруги х напряжений на начальную обратимую восприимчивость ферромагнетиков. - "Журнал экспериментальной и теоретической физики", 1947, т. 17, вып. 12). Выходная характеристика преобразователя на этом участке с достаточно высокой степенью приближения может быть описана зависимостью вида: где UВых и Un - соответственно, выходной сигнал и напряжение питания, А - составляющая, определяющая уровень выходного сигнала при равенстве измеряемого усилия Ρ нулю, So - относительная чувстви тельность преобразователя на начальном участке характеристики, Со - коэффициент относительной нелинейности на том же участке. При напряжениях сжатия более 2-3 кгс/мм 2 начинает преобладать влияние вихревых токов и поверхностного эффекта, в результате чего в диапазоне напряжений от 1,5-2,5 кгс/мм 2 до максимальных рабочих напряжений порядка 8-10 кгс/мм 2 коэффициенты чувствительности S и нелинейности С имеют другие величины, причем коэффициент С меняет свой знак. В результате характеристика на участке от 1,5-2,5 кгс/мм 2 до 8-10 кгс/мм 2 может быть описана выражением вида Поскольку в заявленном устройстве используются два преобразователя, выполненных в виде полых усеченных конусов, обращенных друг к другу основаниями и стянутых силовоспринимающим элементом, выполненным в виде резьбового элемента, оба поеобоазавателя натужены одинаковыми усилиями предварительного нагружения Рп. Величина этого усилия принимается примерно равной усилию, соответствующему середине участка характеристик, описываемой выражением (2), то есть напряжениям сжатия порядка 5-6 кгс/мм . При полной идентичности всех конструктивных размеров и обмоточных данных каждого из преобразователей, одинаковом материале, режиме термообработки и т.п. их вы ходные характеристики идентичны. В исходном состоянии (Р=0) выходной сигнал каждого из преобразователей под воздействием усилия предварительного сжатия Рп будет иметь значение а разность этих сигналов равна нулю - обеспечивается компенсация нулевого сигнала, а следовательно, и аддитивной составляющей температурной погрешности. Под воздействием измеряемого усилия Ρ характеристика одного из преобразователей - нагружаемого (верхнего, индекс "Н") может быть описана выражением а разгружаемого (нижнего, индекс "Р") выражением Но, при идентичности обоих преобразователей, и их характеристики идентичны. Причем, как показали экспериментальные исследования, в диапазоне напряжений сжатия порядка 1,5-2,5 кгс/мм 2 - 8-10 кгс/мм 2 расхождения между реальными характеристиками преобразователей и аналитическими их описаниями вида (4) и (5) не превышают 0,1-0,3%. Выходной сигнал силоизмерительного устройства соответствует разности выражений (4) и (5): Но поскольку оба преобразователя, верхний и нижний, идентичны, Ан=Ар , Ан-Ар=0, SH=SP и Sh+Sp=2S; ShSp=0; Сн=Ср и С р-Сн=О, Сн+Ср=2С, откуда то есть, достигается линеаризация выходной характеристики за счет взаимной компенсации нелинейных слагаемых. (Все величины, стоящие в скобках - постоянные и могут быть представлены постоянным коэффициентом). В результате погрешность нелинейности реального силоизмерительного устройства уменьшается до значений ±0,1-0,3% и менее от диапазона измерений. С силовоспринимающим элементом взаимодействует жесткий центр мембраны, встроенной в крышку корпуса, с противоположной стороны которой расположен штуцер для подачи контролируемой среды. Крышка крепится на корпусе посредством резьбы или болтового фланцевого соединения и, следовательно, может быть сменной. Сменные крышки могут иметь мембраны различных диаметров, что позволяет существенно расширить диапазон контролируемых давлений. Сами мембраны имеют жесткий центр и повышенную прочность, поскольку конструкция магнитоупругого преобразователя характеризуется высокой жесткостью - его деформация при номинальной нагрузке не превышает 10 мкм и незначительность деформации мембраны позволяет изготовлять ее из высокопрочных упругих материалов. На фиг. 1 показана зависимость выходного сигнала магнитоупругого преобразователя от напряжений сжатия в материале магнитопровода, изготовленного из сплошного ферромагнитного сплава с положительной магнитострикцией; на фиг. 2 - графическое представление получения выходного сигнала устройства; на фиг. 3 - общий вид предложенного магнитоупругого датчика давления. Устройство (см. фиг. 3) представляет собой два полых усеченных конуса 1 и 2, идентичных по материалу, конструктивным размерам, режимам термообработки и обмоточным данным, с прорезями 3 на боковой поверхности и лежащими между ними по образующим конуса спицами 4. Конусы обращены друг к другу основаниями и стянуты посредством резьбового элемента (гайки 5 и шпильки 6), являющегося силовоспринимающим элементом. Нижний конус 1 своим кольцом большого основания 7 опирается на кольцевой выступ 8 корпуса 9. Обмотки 10 размещены на спицах 4 каждого конуса и соединены последовательно, а сигналы, снимаемые с групп обмоток, размещенных на конусах 1 и 2 между собой включены встречно. К их свободным концам подключается измерительный прибор. На корпус 9 навинчивается (или крепится фланцевым соединением) крышка 11с мембраной 12 и штуцером 13. Устройство работает следующим образом. Путем навинчивания гайки 5 на шпильку (болт) 6 создают усилие Рп предварительного сжатия спиц 4 магнитопроводов. Его величина принимается равной такой, при которой в спицах (стержнях) возникают напряжения σп, соответствующие точке b на характеристике каждого из конусов, приведенной на фиг. 1. Величина усилия контролируется посредством измерительного прибора, подключенного к обмоткам преобразователя по предварительно снятой градуировочной характеристике. Его величина определяется зависимостью где qc - площадь сечения каждой из спиц, η - их количество в каждом конусе, σπ - принятое значение напряжения предварительного сжатия, a - угол между осью спицы и плоскостью основания конуса. Стянутые резьбовым элементом 6 конусы укладывают в корпус так, что кольцо большего основания 7 нижнего конуса 1 опирается на кольцевой выступ 8 корпуса 9. На шпильку б воздействует усилие, создаваемое мембраной 12, подверженной давлению контролируемой среды. Поскольку под воздействием сжимающих усилий в стержнях, кольца оснований конуса могли бы деформироваться, что привело бы к уменьшению жесткости силоизмерительного устройства, увеличению перемещений силовоспринимающего элемента под воздействием измеряемых усилий, появлению изгибов у оснований спиц и ухудшению условий линеаризации характеристик, с целью исключения этих отрицательных явлений кольца оснований каждого из конусов имеют площадь поперечного сечения в 4-6 рез больше площади сечения спицы. Воздействие на шпильку 6 измеряемого усилия Ρ вызывает увеличение напряжений сжатия в спицах верхнего конуса 2. При этом точка, соответствующая сигналу данного конуса, смещается по его характеристике (фиг. 1) из точки b в направлении точки С. Напряжения в стержнях конуса 1 уменьшаются и точка, соответствующая сигналу этого конуса, смещается из точки b в направлении точки а. На фиг. 2 показан графически процесс получения результирующего сигнала силоизмерительного устройства как разности выходных сигналов нагружаемого (верхнего 2) и разгружаемого (нижнего 1) конусов. Усилия в стержнях, создаваемые усилием Р, находятся в той же зависимости от угла а, что для усилия предварительного сжатия (8). Из этой зависимости следует, что номинальный диапазон предлагаемого устройства можно изменять в широких пределах только за счет изменения угла а. Например, изменение угла а от 5° до 45° позволяет увеличить диапазон измерений (максимальное измеряемое усилие) более чем в 8 раз. При этом несколько изменяется лишь высота устройства, а детали корпуса, катушки, силовоспринимающий элемент остаются неизменными. Преимущество заявляемого магнитоупругого датчика давления перед прототипом состоит в том, что в заявляемом устройстве обеспечивается линеаризация выходной характеристики с достижением погрешностей нелинейности порядка 0,1-0,3% и менее, в то время как в датчике - прототипе погрешности нелинейности имеют величину не менее 1-2%. В конструкции устройства не предусмотрены средства для ее уменьшения, нелинейность датчика - прототипа определяется только поведением самого материала магнитопровода, а из многолетнего опыта работы с магнитоупругими преобразователями различных конструкций и из различных материалов известно, что в этом случае обеспечить устойчивые значения погрешности нелинейности менее 1-2% практически невозможно. Заявляемое устройство имеет также то существенное преимущество перед датчиком - прототипом, что диапазон давлений, измеряемых при его использовании, может быть значительно расширен за счет изменения угла между стержнями магнитопроводов и осью датчика, а также за счет изменения диаметра мембраны, например, путем смены навинчиваемых крышек с различными мембранами.

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюMagnetic-elastic pressure gauge

Автори англійськоюVaravva Ihor Heorhiiovych

Назва патенту російськоюМагнитоупругий датчик давления

Автори російськоюВаравва Игорь Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: G01B 13/00, G01L 9/16

Мітки: тиску, магнітопружний, датчик

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/6-17718-magnitopruzhnijj-datchik-tisku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Магнітопружний датчик тиску</a>

Попередній патент: Паливна емульсія

Наступний патент: Спосіб хімічної очистки теплообмінних апаратів від карбонатного накипу

Випадковий патент: Пальник для трубчастої печі, що обертається