Двофункціональні варіанти урокінази зі зміцненою фібринолітичною властивістю і тромбін-інгібуючою дією

Номер патенту: 27132

Опубліковано: 28.02.2000

Автори: СТЕФФЕНС Герд Дж., ВНЕЕНДТ Стефан, ХАЙНЦЕЛЬ-ВІЛАНД Регіна, ШНАЙДЕР Йоханнес, САУНДЕРС Дерек Джон

Формула / Реферат

1. Производные двухфункциональной урокиназы формулы I

M4-X1-Y1 (I)

где М4 обозначает последовательность аминокислот от 47Sег до 411Leu негликозилированной проурокиназы, изображенной на фиг.1, X1 обозначает либо непосредственную связь между М4 и Y1, либо пептид, образованный последовательностью

Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Gly-Gty-Phe или

Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Gly-Gly-Phe, или

Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Gly-Gly-Phe-Gly

либо пептид, образованный последовательностью формулы II

Ser-X2-X3-X4-X5-Х6-Х7, (II)

где Х2 - это Pro или Leu, X3 - это Val или Pro, Х4 - это Lys, Val, Arg, Gly или Glu, X5 - это Ala, Val, Gly, Leu или lle, X6 - это Phe, Trp, Туr или Val, a X7 - это Gly или непосредственная связь между Х6 и Y1, a Y1 обозначает либо пептид, образованный последовательностью

Y2-Arg-Pro-Y3-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-lle-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Y4,

либо

Y2-Arg-Pro-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro-Asn-Asp-Lys-Tyr-Glu-Pro- Phe-Trp-Glu-Asp-Glu-Glu-Lys-Asn-Glu либо

Y2-Arg-Pro-Ser-Ser-Glu-Phe-Glu-Glu-Phe-Glu-lle-Asp-Glu-Glu-Glu-Lys,

где Y2 - это Pro или Val, Y3 - это Leu или непосредственная связь между Pro и Gly, a Y4 - это Gln или гидроксогруппа.

2. Производные двухфункциональной урокиназы по п.1, где Y1 - это пептид, образованный последовательностью

Y2-Arg-Pro-Y3-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-lle-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Y4.

3. Производные двухфункциональной урокиназы по п.1, где Y1 - это пептид, образованный последовательностью

Y2-Arg-Pro-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro-Asn-Asp-Lys-Tyr-Glu-Pro-Phe-Trp-Glu-Asp-Glu-Glu-Lys-Asn-Glu.

4. Производные двухфункциональной урокиназы по п.1 и/или п.2, где X1 обозначает пептид, образованный последовательностью формулы II, где X2 - это Pro или Leu, X3 - это Val, X4 - это Lys, Val или Arg, X5 - это Ala, Val или Gly, X6 - это Phe, Trp, Туг или Val, a X7 - это Gly или непосредственная связь между Х6 и Y1.

5. Производные двухфункциональной урокиназы по п.4, где Х4 - это Lys или Val, Х5 - это Ala или Val, X6. - это Phe, Trp или Туг, a X7 - это Gly или непосредственная связь между Х6 и Y1.

6. Производные двухфункциональной урокиназы по п.4 и/или п.5, где Х7 - это непосредственная связь между X6 и Y1.

7. Производные двухфункциональной урокиназы по п.1 и/или п.3, где X1 обозначает пептид, образованный последовательностью формулы II, где Х2 - это Pro или Leu, X2 - это Val, X4 - это Lys или Val, X5 - это Ala или Val, X6 - это Phe или Trp, a X7 - это непосредственная связь между Х6 и Y1.

8. Тромболитическое средство, содержащее в качестве активного ингредиента производные двухфункциональной урокиназы формулы I.

9. Тромболитическое средство по п.8, пригодное для введения ударной дозой.

Текст

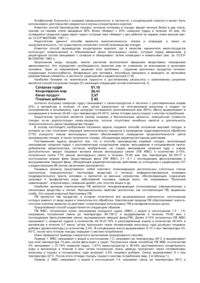

1. Производные двухфункциональной урокиназы формулы I М4-Х,-У„ (I) где М 4 обозначает последовательность аминокислот 0T47Ser до 4M Leu негликозилированной проурокиназы, изображенной на фиг. 1, X, обозначает либо непосредственную связь между М 4 и Y)t либо пептид, образованный последовательностью Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Gly-Gly-Phe или Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-ProGly-Gly-Phe, или Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-ProGly-Gly-Phe-Gly либо пептид, образованный последовательностью формулы II Ser-X2-X3-X4-X.-Xe-X7, (И) где Х2 - это Pro или Leu, X3 это Val или Pro, Х4 - это Lys, Val, Arg, Gly или Glu, X5 - это Ala, Val, Giy, Leu или He, X, - это Phe, Trp, Туг или Vat, a X, - это G(y или непосредственная связь между Х6 и Y,, а Y, обозначает либо пептид, образованный последовательностью Y -Arg-Pro^-Gly-Gly-Gly-GIy-Asn-GIyAsp-Phe-Glu-Glu-lle-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Y4, либо Y2-Arg-Pro-Phe-Leu-I_eu-Arg-Asn-ProAsrvAsp-Lys-Tyr-Glu-Pro- Phe-Trp-Glu-AspGlu-Glu-Lys-Asn-Glu либо Y2-Arg-Pro-Ser-Ser-Glu-Phe-Glu-GluPhe-Glu-lle-Asp-Glu-Glu-Glu-Lys, где Y2 - это Pro или Vat, Y3 - это Leu или непосредственная связь между Pro и Gly, a Y4 - это Gin или гидроксогруппа. 2. Производные двухфункциональной урокиназы по п. 1, где Y, - это пептид, образованный последовательностью Y2-Arg-Pro-Y -Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-GlyAsp-Phe-Glu-G!u4le-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Y4. 3. Производные двухфункциональной урокиназы по п. 1, где Y, ~ это пептид, образованный последовательностью Y2-Arg-Pro-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-ProAsn-Asp-Lys-Tyr-GIu-Pro-Phe-Trp-Glu-AspGlu-G!u-Lys-Asn-Glu. 4. Производные двухфункциональной урокиназы по п. 1 и/или п. 2, где X, обозначает пептид, образованный последовательностью формулы II, где Х2 - это Pro или Leu, X3 - это Val, X4 - это Lys, Val или Arg, X5 - это Ala, Val или Gly, X6 - это Phe, Trp, Туг или Val, a X7 - это Gly или непосредственная связь между Х6 и Y,. 5. Производные двухфункциональной урокиназы по п. 4, где Х4 - это Lys или Val, Х5 - это Ala или Val, х). - это Phe, Trp или Туг, a Xj - это Gly или непосредственная связь между Х6 и Y r 6. Производные двухфункциональной урокиназы по п. 4 и/или п. 5, где Х7 - это непосредственная связь между Хд и Y . 7. Производные двухфункциональной урокиназы по п. 1 и/или п. 3, где X, обозначает пептид, образованный последовательностью формулы II, где Х? - это Pro или Leu, Хз - это Val, X4 - это Lys или 27132 Val, X5 - это Ala или Va!, Xg - это Phe или Trp, a X, - это непосредственная связь между Хв и Y,. 8. Тромболитическое средство, содержащее в качестве активного ингредиента производные двухфункциопальной урокиназы формулы I. Изобретение относится к двухфункциональным вариантным формам урокиназы, обладающим усиленными фибринолитическими свойствами и тромбин -ингибирующим действием; к плазмидам, используемым для выработки этих полипептидов, а также к тромболитическим средствам, в состав которых в качестве активного ингредиента входят двухфункциональные варианты урокиназы. Важным свойством человеческой крови является ее способность локализовывать поражения системы кровообращения путем образования сгустков. Образованию сгустков способствует ряд ферментов, присутствующих в крови и действующих так называемым каскадом свертывания, который в коние концов приводит к протеолитическому преобразованию белкапредшественника фибриногена с помощью фермента тромбина в фибрин. Фибрин в месте поражения сосуда полимеризуется с тромбоцитами, эритроцитами и другими -компонентами крови и образует тромб. стенках сосудов в определенных обстоятельствах - чаще всего в результате склеротических преобразований артерий. Эти тромбы могут мешать прохождению крови по артериям, в результате чего нарушается снабжение тканей кислородом. После сердечного инфаркта это приводит к частичному или полному некрозу сердечной мышцы. Соответственно, закупорка артерий, питающих мозг, приводит к серьезным повреждениям тканей мозга. Активаторы плазминогена используются при лечении лиц, перенесших инфаркт, как тромболитические средства, провоцирующие растворение тромбов и помощью плазмина. В настоящее время возможно использование в этих целях стрептокиназы, активирующего комплекса анизоилированный плазминоген-стрептокиназа (APSAC), двухцепочечной урокиназы (UK), рекомбинантнсй одноцепочечной урокиназы (рекомбинантной проурокиназы) и тканевого активатора плазминогена (tPA) (Collen and Ujnen, Blood 78, 3114-3124 (1991)). Стрептокиназа - это белок, выделяемый из гемолитических стрептококков. Стрептокиназа активирует плазминоген, образуя с ним комплекс. Урокиназа - это человеческий белок, который можно получить из мочи в двух протеолитических активных формах: как высокомолекулярную урокиназу (HUK) и как урокиназу с малой молекулярной массой (LUK) (Stump et al , J. Biol. Chem 261, 1267-1273 (1986)) HUK и LUK - это молекулы, образованные двумя цепочками. Урокиназа синтезируется различными тканями как одноцепочечная урокиназа (проурокиназа), которая обнаруживается в крови в малых концентрациях (Wun et al., J. Biol. Chem. 257, 3276-3232 (1982)). Активированная форма проурокиназы имеет, как и HUK, молекулярную массу 54 килодальтона и состоит из трех доменов: аминоконуевого домена фактора роста, домена Крингпа (Krmgle) и домена серинпротеазы (Gunzler et a) , Hoppe-Seyler's Z. 9. Тромболитическое средство по п. 8, пригодное для введения ударной дозой. 5 10 15 20 25 Кроме того, в крови содержатся ферменты, противодействующие процессу свертывания и обеспечивающие текучесть крови после восстановления стенки сосуда Самым важным из ферментов тромбо- 30 лиза является плазмин, разрушающий фибриновую сеть и тем самым вызывающий рассасывание тромба. Плазмин вырабатывается при протеолитическом расщеплении неактивного белка-предшественни- 35 ка плазминогена Эта активация осуществляется активаторами плазминогена, которые протеолитически расщепляют плазминоген Известны два эндогенных для человеческого организма активатора плаз- 40 миногена: урокиназа, активатор плазминогена, находящийся в моче, и тканевый активатор плазминогена. Сердечные инфаркты и кровоизлияния в мозг тесно связаны с патологичес- 45 ким образованием тромбов. При инфарктах обоих типов тромбы образуются на 27132 Physio!. Chem. 363, 1155-1165 (1932)); Steffens et a!., Hoppe-Seyler's Z. Physiol. Chem. 363, 1043-1058 (1982)). И npoypoкиназа, и плазминоген существуют в виде проферментов, однако проурокиназе присуща особая активность, которая позволяет ей превращать плазминоген в активный плазмин. Однако, этот активатор плазминогена становится сам полностью активным после того, как образуется плазмин, который расщепляет проурокиназу между 158-м лизином и 159-м изолейцином (Lijnen et a1.t J. Biol. Chem. 261, 12531258 (1986)). Получение урокиназы с использованием методов генной инженерии из Escherichia coli впервые было описано фон Хейнекером (von Heyneker) в материалах IV Международного симпозиума по генетике промышленных микроорганизмов (Proceedings of the IVth International Symposium on Genetics of Industrial Microorganisms 1982). Негликозилированную проурокиназу (саруплазу) в настоящее время получают с помои^ю синтетического гена (Brigeltus-Rohe et al., Appl. Mtcrobiol. Biotech. 36, 640-649 (1992)). Тканевый активатор плазминогена (tPA) - это белок, который присутствует в крови и в тканях и имеет молекулярную массу 72 килодальтона. Этот активатор , плазминогена состоит из 5 доменов: аминоконцевого "хвостового" домена, домена фактора роста, домена Крингла 1, домена Крингла 2 и домена серин-протеазы. В отличие от проурокиназы, t-Pa способен расщеплять плазминоген только после связывания с фибрином. Подобно проурокиназе, t-PA переходит в активную форму при катализированном плазмином расщеплении между доменами Крингла 2 и серин-протеазы. В ходе этого процесса тканевый активатор плазминогена связывается с фибрином, а не с фибриногеном, и потому плазминоген активируется только в окрестности тромба, а всеобщая активация плазминогена, как в случае с двухцепочечной урокиназой, предотвращается (Collen and Lijnen, Blood 78, 31143124 (1991)). Активное лечение инфарктов миокарда тромболитическими средствами, начатое в начале 80-х годов, оказалось результативным и эффективным. Ряд исследовательских работ показал, что лечение лиц, перенесших инфаркт миокарда, стрептокиназой, APSAC, UK, рексмбинантной проурокиназой t-PA приводит к значительному снижению смертности по сравнению с условиями, при которых такое лечение не проводится. Для повышения 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 эффективности терапии такого типа был синтезирован - с использованием мотодов генной инженерии - ряд производных тканевого активатора плазминогема и проурокиназы. Преследовались цели усиления фибринолитической активности, ослабления побочных эффектов, а также отыскания форм, пригодных для введения ударными дозами. Обзоры идей, которые могут привести к получению более совершенных активаторов плазминогена, помещены в Thrombosis and Haemostasis 66, 88-110 (1991) и BTrends in Biotech. 9, 8690 (1991). В ходе попыток увеличить эффективность активаторов плазминогена, в частности, продлить биологический полупериод существования, были синтезированы делеционные и заменные варианты тканевого активатора плазминогена, у которых, например, были удалены "хвостовой" домен и домен фактора роста или домен серин-протеазы был заменен на домен серин-протеазы, взятый из урокиназы (Collen et al., Thromb. Haemostasis 65, 174180 (1991); Fromage et al., Fibrinolysis 5, 187-190 (1991); Lu et al., Blood 78, 125131 (1991)). Можно показать, что делеция доменов "хвостового" и фактора роста приводит к увеличению биологического полупериода существования вариантов t-PA (Lijnen and Collen, Thromb. Haemostasis 66, 94-95 (1991)). Другой вариант, состоящий из обоих доменов Крингла t-PA, присоединенных к домену серин-протеазы, взятому из урокиназы, превосходил исходные активаторы плазминогена, так как его биологический полупериод существования был значительно длиннее. Однако эти варианты проявляли лишь слабофибриновую специфичность (Lu et at., Blood 78, 125131 (1991)). Предпринимались разнообразные попытки синтезировать варианты активаторов плазминогена с более сильной фибриноспецифичностью. Чтобы снизить риск кровотечения, следует добиться, чтобы эти варианты активировали плазминоген только в окрестности тромба, а не приводили к системной активации плазминогена. Например, известен вариант t-PA, в молекуле которого первоначальный домен Крингла 1 заменен на домен Крингла 2 и наоборот. Этот вариант отличается повышенной аффинностью к аминоконечным лизиновым остаткам, но не к фибрину. В опытах с животными этот вариант оказался не более эффективным, чем исходный тканевый активатор плазминогена (Collen et al., Thromb. Haemostasis 65, 174-180 27132 8 нов в молекуле тромбина посредством (1991)). Тем не менее другие варианты, своего карбоксильного конца. Некоторые получаемые в результате слияния тромаминокислоты, составляющие аминоконец боспецифического антитела с активатомолекулы гирудина, блокируют вход в карром плазминогена, в опытах с животными были более эффективными, чем исход- 5 ман связывания субстрата в молекуле ный активатор плазминогена (Lijnen and . тромбина (Rydel et al., Science 249, 277Collen, Thromb. Haemostasis 66, 88-110 280 (1990)). Известно, что ингибиторами (1991)). Активатор плазминогена, выделентромбина могут служить и меньшие произный из организма летучих мышей водные гирудина, в частности, молекулы Desmondus retundus, отличается крайне 10 типа гирулога, описанные у Maraganore et высокой фибриноспецифичностью (Gardell al., Biochemistry 29, 7095-7101 (1990) (см. et al., J. Biol. Chem. 264, 17947-17952 также Krstenansky et al., J. Med. Chem. 30, (1989)). Этот активатор плазминогена об1688-1691 (1987); Yue et al., Protein ладает более сильной тромболитической Engineering 5, 77-85 (1992)). активностью, более длительным полупе- 15 Использование гирудина в сочетании риодом существования и вызывает менее с активатором плазми* югена для лечения выраженную системную активацию плаззаболеваний кровеносных сосудов, имеюминогена, по сравнению с t-PA, в опытах щих в основе тромбоз, описано в еврос животными (Gardeil et al., Circulation 84, пейских патентных заявках ЕР 328 957 и 244-253 (1991); Mellott et al., Artenoscl. 20 ЕР 365 468. Терапевтическое применение Thromb. 12, 212-221 (1992)). производных гирудина в сочетании с тромболитическими средствами описано в межУспех лечения инфарктных больных дународной патентной заявке WO 91/01142. активаторами плазминогена зависит, однако, не только от растворения тромба, но также от того, в какой степени может 25 Ингибитором тромбина может также быть предупреждена повторная закупорка служить пептид, строением сходный с открытых кровеносных сосудов. Сущестаминоконцевой последовательностью чевуют предположения, что тромбин, нахоловеческого рецептора тромбина (Vu et дящийся в тромбе в связанном состоянии, al., Nature 253, 674-677 (1991)). Рецептор по растворении тромба высвобождается в 30 тромбина содержит в своей аминоконцеформе активного фермента и может вызвой области - рядом с точкой расщеплевать повторную закупорку кровеносных сония - последовательность, связывающую судов (Szczekhk et al., Artenoscl. Thromb. тромбин. 1?, 548-553-(1992); Eisenberg, Circulation Участок рецептора, связывающий тром84, 2601-2603 (1991)). Известно, что 35 бин, имеет строение, очень похожее на эффективность тромболити^еских средств строение карбоксильного конца гирудина. увеличивается при одновременном или Тромбин активирует рецептор, расщепляя предварительном применении ингибитора составляющую его последовательность тромбина - гепарина. Подобным образом, аминокислот. При моделировании взаитенденцию к повторной закупорке сосу40- модействия рецептора и тромбина учасдов после лизиса тромба можно ослабить ток рецептора, содержащий область свяпутем применения аргатробана, гируена и зывания и модифицированную точку распротеина С (Schneider, Thromb. Res. 64, щепления, выполняет роль ингибитора 677-689 (1990); Yao et al., Am. Physiol. тромбина. 262 (Heart Circ. Physiol. 31, H 374 - H 379 Подобным образом, в качестве инги(1992), Gruber et al., Circulation 84, 2454- 45 битора тромбина можно использовать пеп2462 (1991)). Кроме того, известно, что тид, образованный аминокислотами с 41 показатель смертности среди инфарктных по 57 из состава гемадина (Strube et al., больных, получавших гепарин перед леJ. Biol. Chem. 268, 8590-8595 (1993)). чением проурокиназой, значительно снизился по сравнению со смертностью в 50 контрольной группе, которая получала Задачей настоящего изобретения яв- * проурокиназу без предварительного лечеляется получение веществ, пригодных для ния гепарином (Tebbe et al., Z. Kardiol. 80, лечения закупорки кровеносных сосудов, Suppl. 3, 32 (1991)). происходящей вследствие образования 55 тромбов. Эти вещества должны вызывать Один из наиболее мощных ингибитополное рассасывание тромба в течение ров тромбина - это гирудин, который можочень короткого времени и, с другой стоно выделить из организма пиявок Hirudo роны, препятствовать повторной закупорmedicinales. Гирудин связывается с так ке кровеносных сосудов после успешного называемым участком связывания аниорастворения тромба. Кроме того, приме 27132 нение этих веществ не должно приводить к системной активации плазминогена. Выяснилось, что некоторые двухфункциональные вариантные формы урокиназы соответствуют этим крайне строгим 5 критериям. Итак, настоящее изобретение относится к двухфункциональным вариантным формам урокиназы, которые описываются фор10 мулой 1 M4~X,-Y, где М 4 обозначает последовательность аминокислот от 47 Сер по 4 П Лей негликозилированной проурокиназы в соответствии с фиг. 1, X, обозначает либо непосредствен- 15 ную связь между М 4 и Y,, либо пептид, образованный последовательностью Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Gly-Gly-Phe или Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro- 20 G!y-Gly-Phe, или Ser-Pro-Pro-Ser-Prc-Pro-Ser-Pro-ProGly-Gly-Phe-Gly или пептид, соответствующий формуле II 25 Ser-X2-X3-X4-X5-X-Х7 где Х2 - это Pro или Leu, X3 - это Val или Pro, Х4 - это Lys, Val, Arg, Gly или Glu, X5 - это Ala, Va!, Gly, Leu или lie, X6 - это Phe, Trp, Туг или Val, a X7 - это Gly или 30 непосредственная связь между ХБ и Y, и Y, обозначает пептид, образованный посл е довател ьностью Y2-Arg-Pro-Y3-Gly-Gly-Gly-Gly-Asn-GlyAsp-Phe-G!u-Glu-lle-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Y4 35 или Y2-Arg-Pro-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-ProAsn-Asp-Lys-Tyr-Glu-Pro-Phe-Trp-Glu-AspGlu-Glu-Lys-Asn-GIu или 40 Y2 Arg-Pro-Ser-Ser-Glu-Phe-Glu-GluPhe-Glu-lle-Asp-Giu-Glu-Glu-Lys, где Y2 - это Pro или Val, Y3 - это Leu или непосредственная связь между Pro или Gly, a Y4 - это Gin или гидроксогруппа. 45 В двухфункциональных вариантных формах урокиназы, соответствующих формуле І, в которых Y, обозначает пептид, образованный последовательностью Y2-Arg-Pro-Y3-GIy-Gly-Gly-Gly-Asn-Giy- 50 Asp-Phe-Glu-Glu-!le-Pro-Glu-Gtu-Tyr-Leu-Y4, где Y2 - это Pro или Val, Y3 - это Leu или непосредственная связь между Pro и Gly, a Y4 - это Gin или гидроксогруппа. X, обозначает - в предпочтительном случае 55 ~ пептидную последовательность, соответствующую формуле II . ~ v которой Х2 - это Pro или Leu, X;, - это Val, Х4 - это Lys, Val или Arg, X5 - это Ala, 10 Val или Gly, Xg - это Phe, Trp, Туг или Val, а Х7 - это Gly или непосредственная связь между Хб и Y r Особо предпочтительными являются те двухфункциональные вариантные формы урокиназы, где в последовательности, описываемой формулой II, где Х2 - это Pro или Leu, X3 - это Val, X4 - это Lys или Val, Х5 - это Ala или Val, X6 - это Phe, Trp или Туг, а Х 7 - это Gly или непосредственная связь между Xg и Y,. В двухфункциональных вариантных формах урокиназы, описанных формулой І, в которых Yt обозначает пептид, образованный последовательностью Y2-Arg-Pro-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-ProAsn-Asp-Lys-Tyr-Glu-Pro-Phe-Trp-Glu-AspGlu-Glu-Lys-Asn-Glu, где Y2 - это Pro или Vat, X, обозначает в предпочтительном случае - пептидную последовательность, соответствующую формуле II в которой Х2 - это Pro или Leu, Xj - это Val, X4 - это Lys или Val, X5 - это Ala или Val, X6 - это Phe или Trp, a X7 - это непосредственная связь между Х6 и Y,. По сравнению с другими известными активаторами плазминогена и с сочетаниями активаторов плазминогена с ингибиторами тромбина, двухфункциональные вариантные формы урокиназы, соответствующие настоящему изобретению, отличаются более выраженной фибринолитической активностью в сочетании с беспримерно сильным тромбин-ингибирующим действием. Кроме того, при применении полипептидов, предложенных настоящим изобретением, наблюдалось неожиданно незначительное снижение уровней фибриногена в плазме крови. Присущая этим веществам высокая фибриноспецифичность, в частности, по сравнению с известными сочетаниями активаторов плаэминогеиа и ингибиторов тромбина, приводит к тому, что свертываемость крови почти не изменяется и угроза неуправляемого кровотечения как возможного осложнения системной деградации фибриногена. Высокая фибриноспецифичность вариантов урокиназы, соответствующих настоящему изобретению, дает возможность вводить их ударными дозами с гораздо меньшим риском вызвать кровотечение, чем при введении ударных доз других известных тромболитических средств. Двухфункциональные вариантные формы урокиназы, соответствующие формуле I, токсикологически безопасны и потому приемлемы для введения в соответствую 11 27132 щих лекарственных формах больным, страдающим непроходимостью кровеносных сосудов, в основе которой лежит образование тромбов. Итак, предметом настоящего изобретения являются также тромболитические средства, содержащие в качестве активных ингредиентов двухфункциональные вариантные формы урокиназы, соответствующие формуле I. Для лечения непроходимости кровеносных сосудов, вызванной тромбами и наблюдаемой, например, при сердечных и церебральных инфарктах, острой непроходимости периферийных артерий, эмболиях легких и тромбозах глубинных вен голени и бедра, требуется от 0,1 до 1 мг/кг одного из полипептидов, соответствующих настоящему изобретению. Двухфункциональные вариантные формы урокиназы пригодны для внутривенного введения, особенно ударными дозами. Тромболитические средства, соответствующие настоящему изобретению, содержат хотя бы по одной двухфункциональной вариантной форме урокиназы в сочетании с добавками, такими как носители, растворители, разбавители, красители и связывающие вещества. Выбор добавок и их количество зависит от того, каким образом предстоит вводить лекарство, и не представляет затруднений для специалиста. Двухфункциональные варианты урокиназы получают с помощью приемов генной инженерии. Таким образом, в число предметов настоящего изобретения входят плазмиды, используемые для получения двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих формуле I, a именно: оперон с регулируемым промотором, последовательность Шайна-Дальгарно (Shine-Dalgarno), работающую как рибосомный участок связывания, стартовый кодон, синтетический код структурного гена для одного из двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих формуле I, и один или два терминатора, которые следуют за структурным геном. В качестве регулируемых промоторов весьма приемлемыми являются trp-npoмотор и tac-промотор. В качестсе терминаторов предпочтительно использовать trp А-терминатор и/или tet A/orf L-терминатор из Тп 10. В управляющем участке плазмид, соответствующих настоящему изобретению, расстояние между последовательностью Шайна-Дальгарно и стартовым ко 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 12 доном составляет от 6 до 12, предпочтительно от 8 до 10 нуклеотидов. Экспрессия плазмид, соответствующих настоящему изобретению, осуществляется с использованием штаммов Escherichia coli, предпочтительно в штаммах Escherichia coli группа К12, например, Е. coli K12JM101 (номер АТСС 33876 в американской коллекции типовых культур), E.coli К12 JM 103 (АТСС 39403), Е.соН К12 JM 105 (DSM 4162) и Е.СОІІ К12 DH1 (АТСС 33849). Двухфункциональные вариантные формы урокиназы, соответствующие формуле I, предложенной настоящим изобретением, вырабатываются с большим выходом внутри бактериальных клеток как тела включения, в которых белок присутствует в денатурированной форме. После выделения тел включения денатурированный белок вновь сворачивают до требуемой третичной структуры с использованием методов химии белков, в том числе окислительно-восстановительных процессов. П р и м е р ы . 1. Выработка, выделение и очистка двухфункциональных вариантных форм урокиназы в соответствии с настоящим изобретением. а) Способы клонирования. Плазмиды для экспрессии - с помощью приемов генной инженерии - в организмах Escherichia coli полипептидов, соответствующих настоящему изобретению, были построены с использованием известных способов. Последовательность процедур, выполняемых для их построения, показана на фиг. 2 и фиг. с 2а по 2р. Исходным материалам для построения плазмид служили плазмиды pBlueskript KS It + (фирма Stratagene, Гейдельберг), pUS8 (фирма Pharmacia, Фрайбург) и pGR201. Материал pGR201 идентичен материалу pBF160, описанному в заявке ЕР 408 945 и в Appl. Mikrobiol. Biotechn. 36, 640-649 (1992). Ограничительные эндонуклеазы Banll, Bam HI, Clal, Hindlll, Ncol, Ndel, Nhel, Notl, a также ферменты модификации ДНК - такие как щелочные фосфатазы, Т4-лигаза, Т4-киназа и Т7-полимераза были приобретены у фирм Pharmacia, Stratagene, Boehnnger Mannheim и Gibco (г. Эггенштайн). Наблюдение за изменением плазмид во время их построения осуществлялось с помощью рестрикционного анализа и секвенирования ДНК. Секвенирование ДНК производилось согласно рекомендациям изготовления (Pharmacia). В процессе построения плазмид использовались различные олигонуклеотиды. Их кодовые названия и последовательности нук 13 27132 леотидов, из которых они состоят, приведены в нижеследующей таблице 1. Олигонуклеотиды готовили из бетацианоэтил-защищенных диизопропиламинфосфоамидатов в детритилированной форме, взятых в количестве 0,1 мкмоль, в синтезаторе фирмы Applied Biosystems (модель 391, г. Вайтерштадт) в соответствии с рекомендациями изготовителя. Двухцепочечные молекулы ДНК готовили путем преобразования 100 пмоль двух комплементарных олигонуклеотидов, растворенных 50 мл т р и - ( г и д р о к с о м е тил)аминометана/НСІ(трис/НСІ), 10 т М магния хлорида и 5 т М дитиотреитола при рН 7,5, в фосфорилированную форму с помощью одной единицы Т4-киназы в присутствии 10 т М аденоинтрифосфата, с последующим преобразованием в двухцепочечную ДНК в том же буфере. Синтетические двухцепочечные молекулы ДНК очищали посредством электрофореза на 5% полиакриламидном геле, а затем использовали для сшивания с соответствующим образом подготовленными плазмидами. Плазмиды готовили путем переваривания ограничительными ферментами, выделения ограничительного фрагмента, дефосфорилирования 5'конца с последующим сшиванием. Затем их использовали для трансформации клеток E.coli K12 JM103. Эти, а также все остальные процедуры, в которых были использованы приемы генной инженерии, производились в соответствии со стандартными методиками, описанными у Sambrook et a!., "Molecular Cloning: A Laboratory Manual", 2nd Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, USA, (1939). b) Приготовление перманентных культур и ферментация. Рекомбинантные экспрессионные плазмиды pSJ 69, pSJ 76, pSJ 77, pSJ 78, pSJ 79, pSJ 81, pSJ 90, pSJ 91, pSJ 92, pSJ 93, pSJ 94, pSJ 95, pSJ 101, pSJ 102, pSJ 103, pSJ 104, pSJ 105, pSJ 106, pSJ 109, pSJ 111, pSJ 114 и pSJ 113 ввели в E.coli K12JM103 {ATCC 39403) и высадили в стандартный питательный агар (standard І), содержащий 150 мг/л ампициллина (Sambrook et al"Molecular Cloning: A Laboratory Manual"). Отдельные колонии после каждой трансформации выращивали до достижения оптической плотности 1 при 578 мм с использованием стандартного (standard I) питательного бульона (рН 7,0; 150 мг/л ампициллина) при 20°С. Затем эти культуры глубоко замораживали в жидком азоте, предварительно добавив к ним диме 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 14 тилсульфоксид (ДМСО) до окончательной концентрации 7,5% и разделив их на пять порций по 2 мл. Эти порции - перманентные культуры - хранили при -70рС Для приготовления двухфункциональных вариантов урокиназы 1 мл соответствующей перманентной культуры взвешивали в 20 мл стандартного (I) питательного бульона (рН 7,0, 150 мг/л ампициллина) и оставляли для ферментации в шейкере при 37°С. Индукцию вызывали путем добавления 2 мл раствора индол-3-акриловой кислоты (60 мг в 2 мл этанола) по достижении культурой оптической плотности от 0,5 до 1,0. с) Опыты по экспрессии. Чтобы проверить степень экспрессии, отбирали образцы клеточного материала, эквивалентные 1 мл культуры с оптической плотностью 1,0, непосредственно перед индукцией, а затем через каждый час в течение шести часов после индукции. Клетки превращали в дебрис путем центрифугирования и разъединяли путем обработки лизоцимом (1 мг/мл лузоцима в 50 т М буферта трис/НСІ, рН 8,0 с добавлением 50 т М этилендиаминтетрауксусной кислоты и 15% по объему сахарозы). Разрушенные клетки растворяли в 4-5 М гуанидина гидрохлорида и оставляли на 2-5 часов для укладки, предварительно разбавив раствор 1,2 М гуанидина гидрохлорида и добавив к нему восстановитель (глубатион или цистеин) (Wmkler et al., Biochemistry 25, 4041-4045 (1986)). Одноцепочечные двухфункциональные варианты урокиназы, которые при этом образовались, можно было обнаружить после расщепления плазмином в активную двухцепочечную форму, измерив способность этой формы расщеплять хромогенный субстрат nnpo-Glu-Gly-Arg-p-HHTpoaнилид. Активацию двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих настоящему изобретению, осуществляли путем обработки плазмином в буфере, содержащем 50 т М трис/НС!, 12 глМ натрия хлорида и 0,02% Tween 80 при рН 7,4 и 37°С. Отношение двухфункционального варианта урокиназы к плазмину составляло приблизительно 100-1500 к 1 в молярных единицах и 8000-36000 к 1 в ферментных единицах Хромогенные опыты проводили в буфере, содержащем 50 т М трис/НС!, 38 т М натрия хлорида, 36 мкМ апротинина (для ингибировдния плазмина) и 0,27 т М субстрата пиро-Clu-GlyArg-p-нитроанилида при рН 8,8 и 37°С. В зависимости от концентрации двухфункционального варианта урокиназы в опыте 15 27132 реакцию прекращали через 5-60 минут путем добавления водного раствора, содержащего 50% по весу уксусной кислоты, и измеряли затухание при 405 нм. По сведениям, которые дает изготовитель субстрата (Kabi Vitrum, Швеция) при этих условиях скорость изменения затухания при 405 нм, составляющая 0,05 в минуту, эквивалентна активности урокиназы в 25 единиц Плаука (Ploug) на 1 мл опытного раствора. Двухфункциональные варианты урокиназы, соответствующие настоящему изобретению, обладают удельной активностью от 120000 до 155000 единиц Плауга на 1 мг очищенного белка. Содержание белка в опытном растворе определялось с помощью опыта ВСА (Pierce). d) Выделение и очистка. Ферментации, которые проводились в соответствии с процедурой, описанной в 1в), закончились через 5-6 часов после индукции, и к этому времени оптическая плотность культур составляла от 5 до 6. Клетки извлекали центрифугированием, взвешивали в 200 мл воды и разбивали в гомогенизаторе высокого давления. Твердую часть отделяли центрифугированием, а дебрис, в котором осталась вся двухфункциональная вариантная урокиназа, выработанная клетками, растворяли в 500 мл 5М гуанидина гидрохлорида, 40 т М цистеина и 1 т М этилендиаминтетрауксусной кислоты при рН 8. Затем этот ргствор разбавляли 2000 мл 25 т М трис/ HCI, рН 9, чтобы спровоцировать укладку, которая заканчивалась приблизительно через 12 часов. Двухфункциональные варианты урокиназы, образованные в результате реакции, были связаны путем перемешивания укладывающегося раствора с 8 г силикагеля в течение 2 часов. После того как силикагель осаживался, его отбирали и промывали ацетатным буфером (рН 4,0). Затем варианты урокиназы элюировали с буфером, содержащим 0,5 М тетраметиламмония хлорида (ТГИАХ) в 0,1 М ацетатного буфера (рН 4). После двух сеансов хроматографии, в которых были задействованы хелатная матрица и катионный обменник, варианты урокиназы были получены в очищенном виде. Секвенирование аминоконцов показало, что полученные варианты - это одноцепочечные молекулы с требуемой аминоконцевой последовательностью. Химический анализ модифицированной области карбоксильных концов проводили после расщепления белка посредством CNBr в смеси, содержащей 1 мл 90% муравьиной кислоты и 1 мл геп 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 16 тафтормасляной кислоты. При этих условиях расщепление происходит после триптофанового остатка. Пептид карбоксильного конца очищали способом жидкостной хроматографии высокого давления и подвергали аминоконцевому секвенированию. Все выделенные двухфункциональные варианты урокиназы, приведенные в таблице 2, либо вовсе не проявляли активности, либо проявляли минимальную активность (меньше, чем 1.200 единиц Плауга на 1мг очищенного белка) при измерении непосредственно в опыте по определению активности урокиназы с использованием хромогенного субстрата. Только после расщепления плазмином (описанного в разделе 1с) можно измерить ожидаемую ферментную активность, например, получить от 120000 до 155000 единиц Плауга на 1 мг очищенного белка. Следовательно, все двухфункциональные вариантные формы урокиназы экспрессировались в E.coli K12JM103 как одноцепочечные белки. Двухфункциональные вариантные формы урокиназы (ДУ), соответствующие настоящему изобретению и описанные общей формулой I, M4-X,-Yr 2. Фармакологические исследования. Измерение тромбин-ингибирующей активности. Ингибирующая активность двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих настоящему изобретению, определялась путем измерения тромбинового времени. Для этого 200 мкл десятикратно разбавленной человеческой цитратной плазмы с буфером из веронала смешивали с 50 мкл раствора тромбина (0,2 единицы) и 50 мкл водного раствора, содержащего от 0,5 о 50 мкг одной из двухфункциональных вариантных форм урокиназы. Измеряли время, необходимое для образования фибриновой сети. Результаты измерения ингибирующих факторов приведены в таблице 3. Эти факторы суть коэффициенты, на которые умножается тромбиновое время в присутствии 10 мкг каждого из двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих настоящему изобретению. Определялась также зависимость увеличения тромбинового времени от увеличения концентрации. Концентрации двухфункциональных вариантов урокиназы М12, М23, М29, М32, МЗЗ графически изображены на фиг. З в отношении к М4. В отличие от двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих настоящему изобретению, ни М4 (т.е. белок, образованный аминокис 17 27132 лотами негликозилированной проурокиназы с Ser47 no Leu411, показанный на фиг 1) ни негликозилированная проурокиназа (саруплаза), ни Ш К (урокиназа малой молекулярной массы) в дозах до 1 мг не увеличивали время, необходимое для образования тромба. Фармакологические свойства двухфункциональных вариантов урокиназы М12 и М23 в опытах с животными. В фармакологических опытах in vivo сравнивали воздействие двухфункциональных вариантов урокиназы М12 и М23 на тромбы, закупоривающие артерии, с воздействием на них саруплазы (негликозилированной проурокиназы). Кроликам под анестезией во временно изолированный участок бедренной артерии длиной около 1 см ввели (через боковое ответвление артерии) тромбин и человеческий фибриноген, меченный атомами 1 2 5 J, что привело к полной закупорке артерии. Размер образовавшегося тромба измеряли как радиоактивность человеческого фибрина с помощью внешнего детектора гамма-излучения. Наблюдения за силой потока крови и радиоактивного тромба проводились непрерывно з течение всего опыта. Фибринолитический эффект исчислялся таким образом, как возобновленная перфузия закупоренных кровеносных сосудов и деградация меченного радиоактивными атомами фибрина, образующего тромб. Образцы крови отбирали перед применением, а также через 30, 60 и 90 минут после применения двухфункциональных вариантов урокиназы, соответствующих настоящему изобретению; в этих образцах определяли концентрацию фибриногена в плазме. Производили внутривенные инъекции ударных доз М12, М13 и саруплазы - по 6 мг/кг. Поскольку М12 и М13, в отличие от саруплазы, обладают дополнительным антикоагуляционным действием, в опыт включили группу, в которой применяли саруплазу в сочетании с антикоагуляционным средством - гепарином {150 ед/кг, внутривенно, ударной дозой). В каждую группу входило 6 животных. В течение 90 минут, отведенных для опыта, тромболиз меченого фибрина составил 46+-11% для М12, 43+-12% для М23, 22+~5% для саруплазы и 39+-15% для саруплазы в сочетании с гепарином. Применение ударных доз М12 и М23 обеспечило реканализацию крови по закупоренной тромбом артерии у асех животных (6 в каждой группе) Применение саруппазы обеспечило восстановление кровотока по закупоренному сосуду у 5 из 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 18 животных, а применение саруплазы в сочетании с гепарином - у 4 из 6 животных.Максимальная высота восстановленного потока крови (в % от уровня до индукции тромба) составила 95+-10% для М12 и 82+-9% для М23; оба эти значения существенно отличаются от максимальной высоты потока в 43+-12%, восстановленного с помощью саруплазы. Максимальная высота восстановленного потока после лечения саруплазой в сочетании с гепарином составила 58+~8%, что оказалось в середине промежутка между, с одной стороны, М12 и М23 и, с другой стороны, саруплазой. Это значение не отличается существенно от крайних значений. Итоговый фибринолитический эффект вычисляли как площадь восстановленного потока крови (в % от состояния до индукции тромба) через 90 минут от начала опыта. Этот итоговый эффект составил 4,502+-1,127% х мин для М12 и 4,270+0,885% х мин для М23; для обоих вариантов урокиназы, предложенных настоящим изобретением, этот эффект был значительно сильнее, чем 1,519+-0,643% х мин для саруплазы. Применение саруплазы в сочетании с гепарином дало итоговый эффект 2,217+-0,761% х мин; это не намного лучше, чем у саруплазы, и явно ниже результатов М12 и М23. Результаты сведены в таблицу 4. Неожиданно обнаружилось, что после введения ударными дозами М12 и М23 концентрация фибриногена в плазме крови снижалась гораздо меньше, чем при введении ударных доз саруплазы. Результаты сведеты в таблицу 5. Результаты показывают, что двухфункциональные варианты урокиназы М12 и М23, предложенные настоящим изобретением, целиком растворяют артериальные тромбы и восстанавливают прохождение крови по пораженным тромбозом сосудам. Такой эффект был получен при введении ударных доз М12 и М23 животным, не получавшим гепарина. Тромболитический эффект М12 и М23 был не только более выраженным, чем у саруплазы, но также сочетался с неожиданно слабым расходованием имеющегося в плазме фибриногена Это значит, что М12 и М23 обладают значительно более высокой фибриноспецифичностью, чем саруплаза. Меньшее расходование фибриногена плазмы по сравнению с саруплазой означает, что свертываемость крови при применении М12 и М23 сохраняется лучше, вследствие чего уменьшается риск возникновения неуправляемого кровотечения как 19 27132 возможного осложнения системной деградации фибриногена. Таким образом, М12 и М23 можно считать более безопасными соединениями^ чем саруплаза, в отношении побочных гемостатических эффектов. Список аминокислот, упоминаемых в тексте: Ser - серии Leu Pro Val Lys лейцин пролин валин лизин Код олигонуклеотида 0105 10 20 Arg - аргинин Gly - глицин Phe - фенилаланин Glu - глутаминовая кислота Ala - аланин Туг - тирозин Тгр - триптофан Не - изолейцин А^п - аспарагин Asp - аспарагиновая кислота Gin - глутамин Т а б л и ц а 1 Последовательность нуклеотидов (от 5* до 3') TATGAGCAAAACTTGCTACGAAGGTAACGGTCACTTCTAC 0282 CGTGGTAAGGCTTCTACCGACAC CATGGTGTCGGTAGAAGCCTTACCACGGTAGAAGTGACCG ТТACCTTCGTAGCAAGTTTTG СТСЛ CGGTTAAGGCTTTCCCGAGGCCTGGTOGTGGTGGTAACG GTGACTTCGAAGAAATCCCGGAAGAGTACCTGTGATAGGA ТСАА CTAGTTGATCCTATCACAGGTACTCTTCCGGGATTTCTTC GAAGTCACCGTTACCACCACCACCAGGCCTCGGGAAAGC CTTAACCGGGCT CGCCGAGCCCGCCGAGCCCGCCGGGTGGTTTCCCOAGGC CTGGTGGTGGTGGTAACGGTGACTTCGAAGAAATCCCOG AAGAGTACCTGTGATAGGATCAA CTAOTTGATCCTATCACAGGTACTCTTCCGGGATTTCTTC GAAOTCACCGTTACCACCACCACCAGGCCTCGGGAAACC ACCCGGCGGGCTCGGCGGGCTCGGCGGGCT CGCCGGGTGGTTTCCCGAGGCCTGGTGGTGGTGGTAACG GTGACTTCGAAGAAATCCCGGAAGAGTACCTGTGATAOGA ТСАА CTAGTTGATCCTATCACAGGTACTCTTCCGGGATTTCTTC GAAGTCACCGTTACCACCACCACCAGGCCTCGGGAAACC ACCCGGCGGGCT CGCCGAGCCCGCCGAGCCCGCCCGGTGGTTTCGGTCCOA GGCCTGGTGGTGGTGGTAACGGTGACTTCGAAGAAATCC CGGAAGAGTACCTGTGATGAGATCAA CTAGTTGATCCTATCACACCTACTCTTCCGGGATTTCTTC GAAGTCACCGTTACCACCACCACCAGGCCTCGGACCGAA ACCACCCGGCGGGCTCGGCGGGCTCGGCGGGCT CACCCGGCGGAGACGGCGGGCTCAGAGCCAGACCGTTTT CTTCTTTGGTGTGAGAACG CGTCGGGGTGGTGGTGGTAACGGTGACTTCGAAGAAATC CCGGAAGAATACCTGTAAG GATCCGTTCTCACACCAAAGAAGAAAACGGTCTGGCTCTG О283 AGCCCGCCGTCTCCGCCGGGTGGTTTCCCG CTAGCTTAGAGGTATTCTTCCGGGATTTCTTCGAAGTCAC OIO6 О22О О22І 0222 0223 0224 0225 О226 О227 0265 0281 0329 0330 0331 AAGAAATCCCGGAAGAATACCTGCAATAAG CGGTTAAGGCTTGGGGACCGCGGCCGCTGGGTGGTOGTO GTAACGGTCACTTCG ACCACCACCCAGCGGCCGCGGTCCCCAAGCCTTAACCGO GCT 21 27132 22 0332 Продолжение табл. 1 CTAGCTTATTGCAGGTATTCTTCCGGGATTTCTTCGAAGT 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0347 0348 0381 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 CACCGTTACC CGTTTAAGGCTTTCCGACCGC GGCCGCGGTCCGAAAGCCTTAACCGGGCT CGGTTCGGGCTTTCGGTCCGC GGCCGCGGGACCGAAAGCCCGAACCGGGC.T CGGTTAAGGCTTACGGACCGC GGCCGCGGTCCGTAAGCCTTAACCGGGCT CGGTTGTTGCTTTCGGTCCGC GGCCGCGGACCGAAAGCAACAACCGGGCT CGGTTCGGGCTTTCCCGC GGCCGCGGGAAAGCCCGAACCGGGCT CGGTTAAGGCTTACCCGC GGCCGCGGGTAAGCCTTAACCGGGCT CGGTTGTTGCTTTCCCGC GGCCGCGGGAAAGCAACAACCGGGCT CGGTTAAGGCTTGGCCGC GGCCGCGGCCAAGCCTTAACCGGGCT CGGTTAAGGCTTTCCCGC GGCCGCGGGAAAGCCTTAACCGGGCT CGGTTGTAGTTTTCCCGC CGGTTGAAGTTTTCCCGG GGCCGCACTACAACTACAACCGCGCT CGGTTGTAGTTGTAGTGC GGCCGCGGGAAAACTTCAACCGGGCT GGCCGCGGGAAAACTACAACCGGGCT CTAGCTTATTCGTTTTTTTCTTCGTCTTCCCAGAAGTTCG 0393 TATTTGTCGTTCGGGTTCCGCAGCAGGAACCG GGCCGTTCCTGCTGCGGAACCCGAACGACAAATACGAAC 0466 CGTTCTGGGAAGACGAAGAAAAAAACGAATAAG TGGTTAAAGCTTT CCCGC GGCCGCGGGAAAGCTTTAACAAGGCT TGCTGGTGGCTTTCCCGC GGCCGCGGGAAAGCACACACCAGGCT GGCCGCGGGAACAGAGCCAGACCGTTTTCTTCTTTGGTG TGAGAACG GATCCGTTCTCACACCAAAGAAGAAAACGGTCTGGCTCTG 0467 0468 TTCCCGC CGGTTAAGGCTTTCCCGCGGCCGTTCCTGCTGCGGAAC TTTGTCGTTCGGGTTCCGCAGCAGGAACGGCCGCGGGAA 0469 AGCCTTAACCGGGCT CTAGCTTATTCGTTTTTTTCTTCGTCTTCCCAGAACGGTT 0470 CGTA CCGAACGACAAATACGAACCGTTCTGGGAAGACGAAGAAA AAAACGAATAAG 0453 0454 0455 0456 0465 24 27132 23 Т а б л и ц а ДУ МП 2 Y1 Х| Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Gly A ' ' где Y2=Pro, Gly-Phe Уз^непосредственная связь между Pro и GIv, У4ЮН М12 Ser-Pro-Val-Lys-Ala-Phe Уз=непосредственная связь М14 Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-SerPro-Pro~G!y-Gly-Phe М13 между Pro и Gly, Y4=0H А 1 ' гдеУ2=Рго, Уз=непосредств'1нная связь Ser-Pro-Pro-Gly-Gly-Phe между Pro и Gly, Y4~OH А и гдеУ2-=Рго, УЗ=непосредственная связь Ser-Pro-Pro-Ser-Pro-Pro-Ser между Pro и Gly, Y4=0H А и где У2"Рго, Pro-Pro-Gly-GIy-Phe-Gly Уз-непосредственная связь М16 М17 М18 М19 М20 М21 М22 М23 М24 М25 М26 Ser-Pro-Val-Lvs-Ala-Trp-Gly Ser-Pro-Val-Lvs-Ala-Phe-Gly Ser-Pro-Val-Ars-Ala-Phe-Giy Ser-Pro-Vat-Lys-Ala-Tyr-Gly Ser-Pro-Val-Val-Ala-Phe-Gly Ser-Pro-Val-Arg-Ala-Phe Ser-Pro-Val-Lys-Ala-Tyr Ser-Pro-Val-Val-Ala-Phe Ser-Pro-Val-Lvs-Ala-Trp Ser-Pro-Val-Lys-Ala-Phe Ser-Pro-Val-Val-Val-Phe между Pro и Glv, Y4==!0H A u где У2=Рго, Уз= Leu,Y4=Gln A l J где Y2-Pro, Уз= Leu,Y4=Gln А 1 ' где Y2=Pro, Y3= Leu,Y4=Gln A l > где У2=Рго, У з - Leu,Y4==Gln А " где Y2=Pro, Уз= Leu,Y4=Gln A u где Y2=Pro, Уз~ ЬеиЛ4 ж 01п Л 1 } где У2 ж Рго, Y 3 e heu,YAxO\n А ° где У2=Рго, Уз- Leu,Y4B=GIn A u где Уг=Рго, Уз= Leu,Y4=Gln п А где У2=Рго, Уз*= Leu.Y^Gln l) A где У2=Рго. Уз= Leu.Y4-G!n М27 Ser-Pro-Vai-Glv-Val-Phe М28 М29 МЗО М31 М32 А где Уг^Рго, Y^= Leu,Y4

ДивитисяДодаткова інформація

Назва патенту англійськоюTwo-functional urokinase variants with biased fibrinolytic activity and thrombin-inhibitory action

Назва патенту російськоюДвуфункциональные варианты урокиназы со смещенным фибринолитическим свойством и тромбин-ингибирующим действием

МПК / Мітки

МПК: A61P 7/02, C12N 15/09, C12N 9/72, A61K 38/55, C12N 15/58, A61K 38/46

Мітки: двофункціональні, властивістю, зміцненою, дією, тромбін-інгібуючою, фібринолітичною, урокінази, варіанти

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/76-27132-dvofunkcionalni-varianti-urokinazi-zi-zmicnenoyu-fibrinolitichnoyu-vlastivistyu-i-trombin-ingibuyuchoyu-diehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Двофункціональні варіанти урокінази зі зміцненою фібринолітичною властивістю і тромбін-інгібуючою дією</a>

Попередній патент: Кристалічний 8-хлор-1-метил-6-феніл-4н-1,2,4-триазоло[4,3-а][1,4]бензодіазепін дигідрат пластинчастої форми, що має анксиолітичну та антидепресивну дію

Наступний патент: Пристрій для роздачі труб

Випадковий патент: Електропневмоклапан